高中物理:4.6应用牛顿第二定律解决问题

- 格式:doc

- 大小:148.50 KB

- 文档页数:5

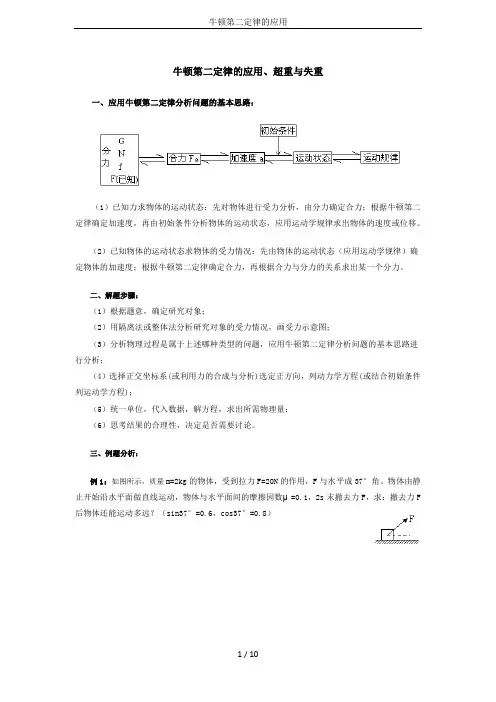

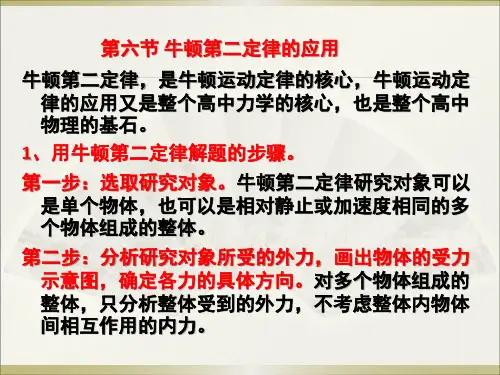

牛顿第二定律的应用、超重与失重一、应用牛顿第二定律分析问题的基本思路:(1)已知力求物体的运动状态:先对物体进行受力分析,由分力确定合力;根据牛顿第二定律确定加速度,再由初始条件分析物体的运动状态,应用运动学规律求出物体的速度或位移。

(2)已知物体的运动状态求物体的受力情况:先由物体的运动状态(应用运动学规律)确定物体的加速度;根据牛顿第二定律确定合力,再根据合力与分力的关系求出某一个分力。

二、解题步骤:(1)根据题意,确定研究对象;(2)用隔离法或整体法分析研究对象的受力情况,画受力示意图;(3)分析物理过程是属于上述哪种类型的问题,应用牛顿第二定律分析问题的基本思路进行分析;(4)选择正交坐标系(或利用力的合成与分析)选定正方向,列动力学方程(或结合初始条件列运动学方程);(5)统一单位,代入数据,解方程,求出所需物理量;(6)思考结果的合理性,决定是否需要讨论。

三、例题分析:例1:如图所示,质量m=2kg的物体,受到拉力F=20N的作用,F与水平成37°角。

物体由静止开始沿水平面做直线运动,物体与水平面间的摩擦因数μ=0.1,2s末撤去力F,求:撤去力F 后物体还能运动多远?(sin37°=0.6,cos37°=0.8)例2:一个质量m=2kg的物体放在光滑的水平桌面上,受到三个与桌面平行的力作用,三个力大小相等F1=F2=F3=10N,方向互成120°,方向互成120°,则:(1)物体的加速度多大?(2)若突然撤去力F1,求物体的加速度?物体运动状况如何?(3)若将力F1的大小逐渐减小为零,然后再逐渐恢复至10N,物体的加速度如何变化?物体运动状况如何?例3:如图所示,停在水平地面的小车内,用轻绳AB、BC拴住一个小球。

绳BC呈水平状态,绳AB 的拉力为T1,绳BC的拉力为T2。

当小车从静止开始以加速度a水平向左做匀加速直线运动时,小球相对于小车的位置不发生变化;那么两绳的拉力的变化情况是:()A、T1变大,T2变大B、T1变大,T2变小C、T1不变,T2变小D、T1变大,T2不变例4:如图所示,物体A质量为2kg,物体B质量为3kg,A、B叠放在光滑的水平地面上,A、B间的最大静摩擦力为10N;一个水平力F作用在A物体上,为保证A、B间不发生滑动,力F的最大值为多少?如果力F作用在B上,仍保证A、B间不滑动,力F最大值为多少?四、超重和失重(1)重力:重力是地球对物体吸引而使物体受到的作用力,是引力,G=mg。

4。

6 用牛顿运动定律解决问题(一)教材分析:力和物体运动的关系问题,一直是动力学研究的基本问题,人们对它的认识经历了一个漫长的过程,直到牛顿用他的三个定律对这一类问题作出了精确的解决.牛顿由此奠定了经典力学的基础。

牛顿三定律成为力学乃至经典物理学中最基本、最重要的定律.牛顿第一定律解决了力和运动的关系问题;牛顿第二定律确定了运动和力的定量关系;牛顿第三定律确定了物体间相互作用力遵循的规律.动力学所要解决的问题由两部分组成:一部分是物体运动情况;另一部分是物体与周围其他物体的相互作用力的情况.牛顿第二定律恰好为这两部分的链接提供了桥梁。

教学目标:知识与技能(1)进一步学习分析物体的受力情况,并能结合物体的运动情况进行受力分析;(2)掌握应用牛顿运动定律解决动力学问题的基本思路方法;(3)学会如何从牛顿运动定律入手求解有关物体运动状态参量;(4)学会根据物体运动状态参量的变化求解有关物体的受力情况。

过程与方法(1)培养学生利用物理语言表达、描述物理实际问题的能力;(2)帮助学生提高信息收集和处理能力,分析、思考、解决问题能力和交流、合作能力;(3)帮助学生学会运用实例总结归纳一般问题解题规律的能力;(4)让学生认识数学工具在表达解决物理问题中的作用。

情感态度与价值观(1)利用我国的高科技成果激发学生的求知欲及学习兴趣;(2)培养学生科学严谨的求实态度及解决实际问题的能力;(3)初步培养学生合作交流的愿望,能主动与他人合作的团队精神,敢于提出与别人不同的见解,也勇于放弃或修正自己的错误观点.教学重点:(1)已知物体的受力情况,求物体的运动情况;(2)已知物体的运动情况,求物体的受力情况。

教学难点:(1)物体的受力分析及运动状态分析和重要的解题方法的灵活选择和运用;(2)正交分解法。

教学方法:探究、讲授、讨论、练习。

课时安排:1课时+1课时(练习)教学过程设计:一、引入新课(利用PPT显示图片)这张图片中交警正在测量刹车的痕迹,根据这个长度交警能判断出车辆是否超速,这是怎么做到的呢?学习了这节课就能解决这个问题.二、新课教学今天我们要学习用牛顿运动定律解决两类动力学问题。

牛顿第二定律的应用在物理学中,牛顿第二定律是描述力、质量和加速度之间关系的基本定律。

具体而言,它表明力是物体质量乘以加速度的乘积。

牛顿第二定律在力学问题的解决中扮演着重要的角色,并且在各种实际应用中经常被使用。

本文将讨论牛顿第二定律在不同领域中的应用。

1. 机械运动牛顿第二定律在机械运动中有着广泛的应用。

例如,我们可以利用牛顿第二定律来计算物体的加速度,从而确定物体的运动状态。

在简单的情况下,我们可以使用公式F=ma,其中F表示作用在物体上的力,m表示物体的质量,a表示物体的加速度。

根据这个公式,我们可以计算物体所受的合力,进而预测物体的运动轨迹。

2. 交通工程牛顿第二定律在交通工程中也有重要的应用。

例如,我们常常需要研究车辆在不同道路状况下的行驶情况。

通过使用牛顿第二定律,我们可以计算出车辆所受的合力,并进一步预测车辆的加速度和速度。

这样的信息可以用于改善道路设计,提高交通效率,确保交通安全。

3. 弹道学牛顿第二定律在弹道学中也被广泛应用。

弹道学研究的是物体在空中飞行的轨迹和性质。

利用牛顿第二定律,我们可以计算出物体在受到力的作用下的加速度和速度变化情况。

这些信息对于炮弹、导弹和火箭的轨迹计算和控制非常重要。

4. 工程设计牛顿第二定律对于工程设计中的力学分析也是至关重要的。

在建筑和结构设计中,我们需要确保建筑物的稳定性和安全性。

通过应用牛顿第二定律,我们可以计算出分布在结构上的力,并评估结构的强度和稳定性。

这可以帮助工程师确定所需的材料和构建方法,从而确保设计的可行性和长期的稳定性。

5. 运动控制牛顿第二定律在运动控制领域也发挥着重要的作用。

例如,在机器人技术中,我们需要精确控制机器人的运动和位置。

通过应用牛顿第二定律,我们可以计算出所需施加在机器人身上的力,从而控制机器人的加速度和速度。

这使得机器人能够准确地执行特定的任务,如自主导航、工业生产等。

总结:牛顿第二定律在各个领域中都有广泛的应用。

§4.6 用牛顿定律解决问题(一)【学习目标 细解考纲】1.进一步学习对物体的受力情况及运动情况进行分析的方法。

2.掌握应用牛顿运动定律和运动学公式解答有关问题的基本思路和方法。

【知识梳理 双基再现】1.牛顿第二定律确定了_______________的关系,使我们能够把物体的___________情况和_________情况联系起来。

2.如果已知物体的受力情况,可以由牛顿第二定律求出物体的___________,再通过__________就可以确定物体的运动情况。

3.如果已知物体的运动情况,根据运动学公式求出物体的加速度,于是就可以由牛顿第二定律确定物体所受的___________。

【小试身手 轻松过关】1.质量为m 的物体,放在粗糙的水平地面上,受到一个水平方向的恒力F 的作用而运动,在运动中,物体加速度a 的大小( )A .和物体的运动速度有关B .和物体跟地面间的动摩擦因数无关C .和物体运动的时间无关D .和恒力F 成正比2.质量为1 kg 的质点,受水平恒力作用,由静止开始做匀加速直线运动,它在第t s 内的位移为x m ,则F 的大小为( )A .22tx B .122-t x C .122+t x D .12-t x 【基础训练 锋芒初显】 3.一个物体从离地面一定的高度由静止释放,如果下落过程中受到的空气阻力是物体重力的0.2倍,则物体下落的加速度大小是________m/s 2。

如果从地面上以一定的初速度竖直向上抛出一物体,受到的空气阻力仍是重力的0.2倍,则物体上升时的加速度大小是_______m/s 2。

(g 取10 m/s 2)4.质量为0.2 kg 的物体沿某一水平面做匀速运动,速度是1 m/s ,已知物体与水平面间的动摩擦因数是0.2,当物体受到跟速度方向相同的作用力增大到4 N 时,作用3 s 末的速度大小是_________。

(g 取10 m/s 2)5.一个静止在水平面上的物体,质量为2 kg ,受水平拉力F =6 N 的作用从静止开始运动,已知物体与平面间的动摩擦因数2.0=μ,求物体2 s 末的速度及2 s 内的位移。

高中物理牛顿第二定律教案5篇通过教案能够为教师提供丰富的教学资源和参考资料,教师若希望在教学中脱颖而出,应高度重视教案的撰写和规划,以下是本店铺精心为您推荐的高中物理牛顿第二定律教案5篇,供大家参考。

高中物理牛顿第二定律教案篇1【教材地位与作用】本节内容是在上节实验课程探究加速度、质量与力的关系的基础上进行知识的探究和总结,在知识上要求知道决定加速度的因素、理解加速度、质量、力三者关系;要求经历探究活动、尝试解决问题方法、体验发现规律过程。

牛顿第二定律将力学和运动学有机地结合在一起,具体的、定量的回答了加速度和力、质量的关系,是动力学中的核心内容,是本章的重点内容。

【学情分析】在学习这一节内容之前,学生已经掌握了力、质量、加速度、惯性等概念;知道质量是惯性的量度、力是改变物体运动状态的原因;会分析物体的受力;通过上一节探究加速度与力、质量的关系,知道了加速度与力、质量的关系。

这些都为本节学习准备了知识基础,牛顿第二定律通过加速度把物体的运动和受力紧密的联系在一起,使前三章构成一个整体,是解决力学问题的重要工具,应使学生明确对于牛顿第二定律应深入理解,全面掌握。

【教学目标】1、知识目标(1)理解加速度与力和质量间的关系。

(2)理解牛顿第二定律的内容,知道定律的确切含义。

(3)能运用牛顿第二定律解答有关问题。

2、能力目标培养学生的分析能力、归纳能力、解决问题的能力。

3、德育目标(1)渗透物理学研究方法的教育。

(2)认识到由实验归纳总结物理规律是物理学研究的重要方法。

(3)培养学生严谨思考的能力,激发学生学习物理的兴趣。

【教学重点】理解牛顿第二定律【教学难点】牛顿第二定律的应用【教学策略】回顾与思考→创设物理情景→分组讨论→老师讲解→总结规律。

【教学流程图】【教学过程设计】教学环节和教学内容教师活动学生活动设计意图【知识回顾】回忆上节课探究的a与f、m关系。

向学生提问:回忆上节实验探究课内容,控制变量法的应用?我们研究了哪几个物理量?它们之间有什么关系?能用公式反应他们之间的关系吗?回忆上节课知识,集体回答。

牛顿第二定律的原理及应用牛顿第二定律是经典物理学中最基本的定律之一,它描述了力对物体的作用方式,形式化地表达了物体受力时运动的规律。

本文将探讨牛顿第二定律的原理及其在实际应用中的重要性。

1. 牛顿第二定律的原理牛顿第二定律可以简单地表述为:当一个物体受到作用力时,它的加速度正比于作用力,反比于物体的质量,方向与作用力方向相同。

换句话说,当一个物体受到作用力F时,其加速度a的大小与F成正比,与物体质量m成反比,即a=F/m。

这个定律描述了物体运动的规律,告诉我们:当物体受到的力增加时,它会加速运动;当物体的质量增加时,它会减缓运动。

在良好的近似情况下,牛顿第二定律适用于所有物体,并且在许多工程和科学领域中都是无可替代的。

例如,汽车碰撞测试中使用的模型就基于牛顿第二定律,因为它可以计算出车辆在不同速度下碰撞时的加速度和动量变化。

2. 应用:力的测量牛顿第二定律的另一个重要应用是测量力的大小。

由于牛顿第二定律建立了力与加速度之间的关系,因此如果可以测量一个物体的质量和加速度,就可以通过牛顿第二定律计算出作用力的大小。

例如,在电子磅秤中,我们可以通过测量物体的质量和磅秤显示的加速度来计算物体所受的重力。

在工业生产中,也常常需要测量机器所受的拉力或推力,这时采用的仪器就是力计,其原理也是基于牛顿第二定律。

3. 应用:运动学分析牛顿第二定律在运动学分析中也扮演着重要的角色。

例如,我们可以通过牛顿第二定律来计算发射的火箭所需要的动力和燃料,以保证它能够成功地到达目标。

另一个运动学分析中的实际应用是动力学分析,它包括了各种不同类型的力学系统,如机械系统、流体系统和电磁系统等,以及各种物理现象,如声音、火焰和电磁辐射等。

在动力学分析中,牛顿第二定律可以描述系统的动力学性质,并可以计算系统受到的各种力的大小和方向。

4. 应用:运动的优化牛顿第二定律的应用不仅限于理论分析,还可以用于优化运动过程。

例如,我们可以通过牛顿第二定律来计算体育运动员的力量和速度,以帮助他们在比赛中取得最佳成绩。

利用牛顿第二定律解决问题牛顿第二定律是经典物理学中最为重要的定律之一,它提供了描述物体运动和力的关系的基本原理。

根据牛顿第二定律,物体的加速度直接与作用在其上的合力成正比,反比于物体的质量。

通过运用牛顿第二定律,我们可以解决许多与力有关的问题。

本文将通过几个实例,展示如何利用牛顿第二定律解决问题。

1. 弹簧的伸长问题设想在一块光滑的地面上放置了一个质量为m的物体,上面连接着一个弹簧。

现在我们开始将物体推向弹簧的方向,施加一个力F。

根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用力成正比,反比于物体的质量。

因此,可以得出如下等式:F = ma,其中a表示物体的加速度。

当物体与弹簧连接时,可以发现,弹簧对物体施加了一个阻力,该阻力与物体与弹簧伸长的距离成正比。

假设弹簧对物体的阻力为-kx,其中k为弹簧的劲度系数,x为物体与弹簧伸长的距离。

那么根据牛顿第二定律,可以得出以下方程:F - kx = ma。

通过解这个方程,我们可以求解出物体的加速度。

进一步,我们还可以通过运用牛顿第二定律,确定物体在任意位置上受到的力。

2. 自由落体问题自由落体是物理学中的一个经典问题。

当一个物体在重力的作用下自由下落时,我们可以利用牛顿第二定律来描述其运动。

根据牛顿第二定律,物体的加速度与所受合力成正比,反比于物体的质量。

在自由落体的情况下,合力为物体的重力,可以表示为F = mg,其中m为物体的质量,g为重力加速度。

将重力代入牛顿第二定律的等式中,可以得到如下方程:mg = ma。

由于在自由落体的情况下,物体所受的阻力可以忽略不计,因此合力就等于物体的重力。

根据这个方程,我们可以求解物体的加速度a,并进一步了解物体的速度和位移。

3. 斜面上的物体滑动问题考虑一个质量为m的物体放置在一个光滑的斜面上,倾角为θ。

如果我们施加一个平行于斜面的力F,那么根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用力成正比,反比于物体的质量。

可以得到如下方程:F - mg sinθ = ma。

使用牛顿第二定律解决斜抛运动问题斜抛运动是物理学中的一个重要概念,它描述了物体在斜向抛出时的运动轨迹和速度变化。

为了解决斜抛运动问题,我们可以运用牛顿第二定律,这是一个重要的物理定律,用于描述物体受力时的加速度变化。

本文将介绍如何使用牛顿第二定律解决斜抛运动问题,并深入探讨一些相关的概念和应用。

首先,让我们回顾一下牛顿第二定律的表达式:F=ma。

其中,F表示物体所受的合力,m表示物体的质量,a表示物体的加速度。

根据这个定律,我们可以得出一个重要的结论:物体所受的合力与其加速度成正比,质量越大,加速度越小;质量越小,加速度越大。

在斜抛运动中,物体受到的合力可以分解为两个分力:重力和空气阻力。

重力是一个向下的力,它始终垂直于地面,并与物体的质量成正比。

空气阻力是一个与物体运动方向相反的力,它与物体的速度成正比。

根据牛顿第二定律,我们可以得出斜抛运动的加速度与物体的质量、重力和空气阻力之间的关系。

在解决斜抛运动问题时,我们首先需要确定物体的受力情况。

以一个抛出的物体为例,它受到的合力可以分解为重力和空气阻力。

重力始终垂直于地面,与物体的质量成正比。

空气阻力与物体的速度成正比,且与物体的质量无关。

根据牛顿第二定律,我们可以得出物体在斜抛运动中的加速度与重力和空气阻力之间的关系。

在斜抛运动中,物体的加速度可以表示为:a=g*sinθ-k*v/m。

其中,a表示物体的加速度,g表示重力加速度,θ表示抛出角度,k表示空气阻力系数,v表示物体的速度,m表示物体的质量。

通过解这个方程,我们可以确定物体在斜抛运动中的加速度,并进一步推导出物体的运动轨迹和速度变化。

除了解决斜抛运动问题,牛顿第二定律还有其他应用。

例如,它可以用于计算物体的加速度、速度和位移变化,从而帮助我们理解物体的运动规律和性质。

此外,牛顿第二定律还可以用于解决其他力学问题,如摩擦力、弹力和引力等。

通过运用牛顿第二定律,我们可以更好地理解物体的运动和力学性质,为解决实际问题提供有力的工具和方法。

[随堂检测]1.(2019·陕西咸阳高一期中)图甲是某景点的山坡滑道图片,为了探究滑行者在滑道直线部分AE 滑行的时间,技术人员通过测量绘制出如图乙所示的示意图,AC 是滑道的竖直高度,D 点是AC 竖直线上的一点,且有AD =DE =15 m ,滑道AE 可视为光滑,滑行者从坡顶A 点由静止开始沿滑道AE 向下做直线滑动,g 取10 m/s 2,则滑行者在滑道AE 上滑行的时间为( )A. 2 s B .2 s C. 6 sD .2 2 s解析:选C.如图所示,设斜面坡角为θ,取AE 中点为F ,则:AE =2AF =30sinθ,物体做匀加速直线运动,对物体受力分析,受重力和支持力,将重力沿着平行斜面和垂直斜面正交分解,根据牛顿第二定律,有:mg sin θ=ma ,解得:a =g sin θ; 根据速度位移公式,有:AE =12at 2;解得:t = 6 s.2.用30 N 的水平外力F 拉一个静止在光滑水平面上的质量为20 kg 的物体,力F 作用3 s 后撤去,则第5 s 末物体的速度和加速度分别是( ) A .4.5 m/s ,1.5 m/s 2 B .7.5 m/s ,1.5 m/s 2 C .4.5 m/s ,0D .7.5 m/s ,0解析:选C.有力F 作用时,物体做匀加速直线运动,加速度a =Fm =1.5 m/s 2.力F 作用3 s 撤去之后,物体做匀速直线运动,速度大小为v =at =4.5 m/s ,而加速度为0.选项C 正确. 3.如图所示,AB 和CD 为两条光滑斜槽,它们各自的两个端点均分别位于半径为R 和r 的两个相切的圆上,且斜槽都通过切点P .设有一重物先后沿两个斜槽,从静止出发,由A 滑到B 和由C 滑到D ,所用的时间分别为t 1和t 2,则t 1与t 2之比为( ) A .2∶1 B .1∶1 C.3∶1D .1∶ 3解析:选B.设光滑斜槽轨道与水平面的夹角为θ,则重物下滑时的加速度为a =g sin θ,由几何关系,斜槽轨道的长度s =2(R +r )sin θ,由运动学公式s =12at 2,得t =2s a= 2×2(R +r )sin θg sin θ=2R +rg,即所用时间t 与倾角θ无关,所以t 1=t 2,B 项正确.4.(2019·济宁高一检测)民航客机都有紧急出口,发生意外情况时打开紧急出口,狭长的气囊会自动充气生成一条通向地面的斜面,乘客可沿斜面滑行到地面上.如图所示,某客机紧急出口离地面高度AB =3.0 m ,斜面气囊高度AC =5.0 m ,要求紧急疏散时乘客从气囊上由静止下滑到地面的时间不超过2 s ,g 取10 m/s 2,求:(1)乘客在气囊上滑下的加速度至少为多大?(2)乘客和气囊间的动摩擦因数不得超过多大?(忽略空气阻力) 解析:(1)根据运动学公式x =12at 2①得:a =2x t 2=2×5.022 m/s 2=2.5 m/s 2②故乘客在气囊上滑下的加速度至少为2.5 m/s 2. (2)乘客在斜面上受力情况如图所示. F f =μF N ③ F N =mg cos θ④ 根据牛顿第二定律: mg sin θ-F f =ma ⑤由几何关系可知sin θ=0.6,cos θ=0.8 由②~⑤式得:μ=g sin θ-a g cos θ=716=0.437 5 故乘客和气囊间的动摩擦因数不得超过0.437 5. ☆答案☆:(1)2.5 m/s 2 (2)0.437 5[课时作业]一、单项选择题1.行车过程中,如果车距不够,刹车不及时,汽车将发生碰撞,车里的人可能受到伤害,为了尽可能地减轻碰撞所引起的伤害,人们设计了安全带.假定乘客质量为70 kg ,汽车车速为90 km/h ,从踩下刹车闸到车完全停止需要的时间为5 s ,安全带对乘客的平均作用力大小约为(不计人与座椅间的摩擦)( ) A .450 N B .400 N C .350 ND .300 N解析:选C.汽车的速度v 0=90 km/h =25 m/s ,设汽车匀减速的加速度大小为a ,则a =v 0t =5m/s 2,对乘客应用牛顿第二定律可得:F =ma =70×5 N =350 N ,所以C 正确.2.(2019·沈阳高一检测)A 、B 两物体以相同的初速度在一水平面上滑动,两个物体与水平面间的动摩擦因数相同,且m A =3m B ,则它们能滑动的最大距离x A 和x B 的关系为( ) A .x A =x B B .x A =3x B C .x A =13x BD .x A =9x B解析:选A.对物体受力分析,由牛顿第二定律μmg =ma 得a =μg .则a A =a B ,x A =v 202a A ,x B =v 202a B ,故x A =x B .3.高空作业须系安全带,如果质量为m 的高空作业人员不慎跌落,从开始跌落到安全带对人刚产生作用力前人下落的距离为h (可视为自由落体运动),此后经历时间t 安全带达到最大伸长,若在此过程中该作用力始终竖直向上,则该段时间安全带对人的平均作用力大小为( ) A.m 2ght +mgB.m 2gh t -mgC.m gh t+mgD.m gh t-mg解析:选A.设高空作业人员自由下落h 时的速度为v ,则v 2=2gh ,得v =2gh ,设安全带对人的平均作用力为F ,由牛顿第二定律得F -mg =ma 又v =at解得F =m 2ght+mg .选项A 正确.4.(2019·黑龙江绥化高一期中)一条足够长的浅色水平传送带自左向右匀速运行,现将一块木炭无初速度地放在传送带的最左端,木炭在传送带上将会留下一段黑色的痕迹,下列说法正确的是( )A .黑色的痕迹将出现在木炭的左侧B .木炭的质量越大,痕迹的长度越短C .传送带运动的速度越大,痕迹的长度越短D .木炭与传送带间动摩擦因数越大,痕迹的长度越短解析:选D.刚放上木炭时,木炭的速度慢,传送带的速度快,木炭向后滑动,所以黑色的径迹将出现在木炭的右侧,所以A 错误;木炭在传送带上运动靠的是与传送带之间的摩擦力,摩擦力作为它的合力产生加速度,所以由牛顿第二定律知,μmg =ma ,所以a =μg ;当达到共同速度时,不再有相对滑动,由v 2=2ax得,木炭位移x 木=v 22μg,设相对滑动的时间为t ,由v =at ,得t =v μg ,此时传送带的位移为x 传=v t =v 2μg ,所以滑动的位移是Δx =x 传-x 木=v 22μg ,由此可以知道,黑色的径迹与木炭的质量无关,所以B 错误;由B 知,传送带运动的速度越大,径迹的长度越长,所以C 错误;木炭与传送带间动摩擦因数越大,径迹的长度越短,所以D 正确.5.(2019·成都高一检测)某消防队员从一平台上跳下,下落2 m 后双脚触地,接着他用双腿弯曲的方法缓冲,使自身重心又下降了0.5 m ,在着地过程中地面对他双脚的平均作用力估计为( )A .自身所受重力的2倍B .自身所受重力的5倍C .自身所受重力的8倍D .自身所受重力的10倍解析:选B.由自由落体v 2=2gH ,缓冲减速v 2=2ah ,由牛顿第二定律F -mg =ma ,解得F =mg ⎝⎛⎭⎫1+Hh =5mg ,故B 正确. 6.为了使雨滴能尽快地淌离房顶,要设计好房顶的高度,设雨滴沿房顶下淌时做无初速度无摩擦的运动,那么如图所示的四种情况中符合要求的是( )解析:选C.设屋檐的底角为θ,底边长为2L (不变).雨滴做初速度为零的匀加速直线运动,根据牛顿第二定律得加速度a =mg sin θm =g sin θ,位移大小x =12at 2,而x =L cos θ,2sin θcosθ=sin 2θ,联立以上各式得t =4Lg sin 2θ.当θ=45°时,sin 2θ=1为最大值,时间t 最短,故选项C 正确.7.(2019·太原高一测试)质量为m =3 kg 的木块放在倾角为θ=30°的足够长斜面上,木块可以沿斜面匀速下滑.若用沿斜面向上的力F 作用于木块上,使其由静止开始沿斜面向上加速运动,经过t =2 s 时间物体沿斜面上升4 m 的距离,则推力F 为(g 取10 m/s 2)( ) A .42 N B .6 N C .21 ND .36 N解析:选D.因木块能沿斜面匀速下滑,由平衡条件知:mg sin θ=μmg cos θ,所以μ=tan θ;当在推力作用下加速上滑时,由运动学公式x =12at 2得a =2 m/s 2,由牛顿第二定律得:F -mg sinθ-μmg cos θ=ma ,得F =36 N ,故选D.8.在交通事故的分析中,刹车线的长度是很重要的依据,刹车线是汽车刹车后,停止转动的轮胎在地面上发生滑动时留下的滑动痕迹.在某次交通事故中,汽车的刹车线长度是14 m ,假设汽车轮胎与地面间的动摩擦因数恒为0.7,g 取10 m/s 2,则汽车刹车前的速度为( )A.7 m/s B.14 m/sC.10 m/s D.20 m/s解析:选B.设汽车刹车后滑动的加速度大小为a,由牛顿第二定律得:μmg=ma,解得:a=μg.由匀变速直线运动的速度位移关系式v20=2ax,可得汽车刹车前的速度为v0=2ax=2μgx=2×0.7×10×14 m/s=14 m/s,因此B正确.二、多项选择题9.(2019·江苏镇江高一月考)如图所示,在一无限长的水平小车上,在质量分别为m1和m2的两个滑块(m1>m2)随车一起向右匀速运动,设两滑块与小车间的动摩擦因数均为μ,其他阻力不计,当车突然停止时,以下说法中正确的是()A.若μ=0,两滑块一定相碰B.若μ=0,两滑块一定不相碰C.若μ≠0,两滑块一定相碰D.若μ≠0,两滑块一定不相碰解析:选BD.若μ=0,当车突然停止时,两物块所受的合力为零,将以相同的速度做匀速直线运动,一定不会相撞,故A错误,B正确;若μ≠0,当车突然停止时,两物块做匀减速运动,加速度a=μg,因为初速度相同,所以两滑块一定不相撞,故C错误,D正确.10.(2019·天津高一检测)如图所示,光滑斜面CA、DA、EA都以AB为底边.三个斜面的倾角分别为75°、45°、30°.物体分别沿三个斜面由顶端从静止滑到底端,下面说法中正确的是()A.物体沿DA滑到底端时具有最大速率B.物体沿EA滑到底端所需时间最短C.物体沿CA下滑,加速度最大D.物体沿DA滑到底端所需时间最短解析:选CD.设AB=l,当斜面的倾角为θ时,斜面的长度x=lcos θ;由牛顿第二定律得,物体沿光滑斜面下滑时加速度a=g sin θ,当θ=75°时加速度最大,选项C正确;由v2=2ax可得,物体沿斜面滑到底端时的速度v=2ax=2g sin θlcos θ=2gl tan θ,当θ=75°时速度最大,选项A错误;由x=12at2可得t=2xa=2lcos θg sin θ=2lg sin θcos θ=4lg sin 2θ,当θ=45°时t最小,故选项B错误,选项D正确.11.如图所示,5块质量相同的木块并排放在水平地面上,它们与地面间的动摩擦因数均相同,当用力F推第1块木块使它们共同加速运动时,下列说法中正确的是()A.由右向左,两块木块之间的相互作用力依次变小B.由右向左,两块木块之间的相互作用力依次变大C.第2块木块与第3块木块之间的弹力大小为0.6FD.第3块木块与第4块木块之间的弹力大小为0.6F解析:选BC.取整体为研究对象,由牛顿第二定律得F-5μmg=5ma.再选取1、2两块木块为研究对象,由牛顿第二定律得F-2μmg-F N=2ma,两式联立解得F N=0.6F,进一步分析可得,从右向左,木块间的相互作用力是依次变大的.选项B、C正确.12.(2019·江西吉安高一诊断)绷紧的传送带长L=32 m,铁块与带间动摩擦因数μ=0.1,g=10 m/s2,下列正确的是()A.若皮带静止,A处小铁块以v0=10 m/s向B运动,则铁块到达B处的速度为6 m/s B.若皮带始终以4 m/s的速度向左运动,而铁块从A处以v0=10 m/s向B运动,铁块到达B 处的速度为6 m/sC.若传送带始终以4 m/s的速度向右运动,在A处轻轻放上一小铁块后,铁块将一直向右匀加速运动D.若传送带始终以10 m/s的速度向右运动,在A处轻轻放上一小铁块后,铁块到达B处的速度为8 m/s解析:选ABD.若传送带不动,物体做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律得,匀减速直线运动的加速度大小a=μg=1 m/s2,根据v2B-v20=-2aL,解得:v B=6 m/s,故A正确;若皮带始终以4 m/s的速度向左运动,而铁块从A处以v0=10 m/s向B运动,物块滑上传送带做匀减速直线运动,到达B点的速度大小一定等于6 m/s,故B正确;若传送带始终以4 m/s的速度向右运动,在A处轻轻放上一小铁块后,铁块先向右做匀加速运动,加速到4 m/s经历的位移x=v22a=422×1m=8 m<32 m,之后随皮带一起做匀速运动,C错误;若传送带始终以10 m/s的速度向右运动,在A处轻轻放上一小铁块后,若铁块一直向右做匀加速运动,铁块到达B 处的速度:v B=2aL=2×1×32 m/s=8 m/s<10 m/s,则铁块到达B处的速度为8 m/s,故D正确.三、非选择题13.公路上行驶的两汽车之间应保持一定的安全距离.当前车突然停止时,后车司机可以采取刹车措施,使汽车在安全距离内停下而不会与前车相碰.通常情况下,人的反应时间和汽车系统的反应时间之和为1 s.当汽车在晴天干燥沥青路面上以108 km/h的速度匀速行驶时,安全距离为120 m .设雨天时汽车轮胎与沥青路面间的动摩擦因数为晴天时的25.若要求安全距离仍为120 m ,求汽车在雨天安全行驶的最大速度.解析:设路面干燥时,汽车与地面间的动摩擦因数为μ0,刹车时汽车的加速度大小为a 0,安全距离为s ,反应时间为t 0,由牛顿第二定律和运动学公式得μ0mg =ma 0①s =v 0t 0+v 202a 0②式中,m 和v 0分别为汽车的质量和刹车前的速度.设在雨天行驶时,汽车与地面间的动摩擦因数为μ,依题意有μ=25μ0③设在雨天行驶时汽车刹车的加速度大小为a ,安全行驶的最大速度为v ,由牛顿第二定律和运动学公式得μmg =ma ④s =v t 0+v 22a⑤联立①②③④⑤式并代入题给数据得 v =20 m/s(72 km/h). ☆答案☆:20 m/s14.(2019·宁波高一检测)风洞实验室中可产生方向、大小都可以调节控制的各种风力.如图所示为某风洞里模拟做实验的示意图.一质量为1 kg 的小球套在一根固定的直杆上,直杆与水平面夹角θ为30°.现小球在F =20 N 的竖直向上的风力作用下,从A 点静止出发沿直杆向上运动,已知杆与球间的动摩擦因数μ=36.试求: (1)小球运动的加速度a 1;(2)若风力F 作用1.2 s 后撤去,求小球上滑过程中距A 点的最大距离x m ;(3)在上一问的基础上若从撤去风力F 开始计时,小球经多长时间将经过距A 点上方为2.25 m 的B 点.解析:(1)在力F 作用时有:(F -mg )sin 30°-μ(F -mg )cos 30°=ma 1, 解得a 1=2.5 m/s 2.(2)刚撤去F 时,小球的速度v 1=a 1t 1=3 m/s 小球的位移x 1=v 12t 1=1.8 m.撤去力F 后,小球上滑时有:mg sin 30°+μmg cos 30°=ma 2,a 2=7.5 m/s 2. 因此小球上滑时间t 2=v 1a 2=0.4 s.上滑位移x 2=v 12t 2=0.6 m.则小球上滑的最大距离为x m =x 1+x 2=2.4 m. (3)在上滑阶段通过B 点: x AB -x 1=v 1t 3-12a 2t 23.经过B 点时的时间为t 3=0.2 s ,另t 3=0.6 s(舍去) 小球返回时有:mg sin 30°-μmg cos 30°=ma 3,a 3=2.5 m/s 2. 因此小球由顶端返回B 点时有: x m -x AB =12a 3t 24,t 4=35 s. 经过B 点时的时间为t 2+t 4=2+35s ≈0.75 s. ☆答案☆:(1)2.5 m/s 2 (2)2.4 m (3)0.2 s 和0.75 s。

人教版物理必修1第四章6:用牛顿运动定律解决问题(一)一、多选题。

1. 在水平地面上,A、B两物体叠放如图所示,在水平力F的作用下一起匀速运动,若将水平力F作用在A上,两物体可能发生的情况是()A.A、B一起匀速运动B.A加速运动,B匀速运动C.A加速运动,B静止D.A与B一起加速运动2. 如图所示,表示某小球所受的合力与时间关系,各段的合力大小相同,作用时间相同,设小球从静止开始运动,由此可以判定()A.小球向前运动,再返回停止B.小球向前运动,再返回不会停止C.小球始终向前运动D.小球在4秒末速度为0二、选择题。

如图甲所示,一质量为M的木板静止在光滑水平地面上,现有一质量为m的小滑块以一定的初速度v0从木板的左端开始向木板的右端滑行,滑块和木板的水平速度大小随时间变化的情况如图乙所示,根据图像作出如下判断,不正确的是()A.滑块始终与木板存在相对运动B.滑块未能滑出木板C.滑块的质量m大于木板的质量MD.在t1时刻滑块从木板上滑出一小球从空中由静止下落,已知下落过程中小球所受阻力与速度的平方成正比,设小球离地足够高,则()A.小球先加速后匀速B.小球一直在做加速运动C.小球在做减速运动D.小球先加速后减速在交通事故的分析中,刹车线的长度是很重要的依据,刹车线是汽车刹车后,停止转动的轮胎在地面上发生滑动时留下的滑动痕迹.在某次交通事故中,汽车的刹车线长度是14m,假设汽车轮胎与地面间的动摩擦因数恒为0.7,g取10m/s2,不计空气阻力.则汽车刹车前的速度为()A.7m/sB.14m/sC.10m/sD.20m/s在行车过程中,如果车距不够,刹车不及时,汽车将发生碰撞,车里的人可能受到伤害,为了尽可能地减轻碰撞引起的伤害,人们设计了安全带.假定乘客质量为70kg,汽车车速为90km/ℎ,从踩下刹车到车完全停止需要的时间为5s,安全带对乘客的作用力大小约为(不计人与座椅间的摩擦)()A.450NB.400NC.350ND.300N三、解答题。

4.6 用牛顿运动定律解决问题(一)授课班级:高一(10)班授课人:叶胜新从容说课牛顿运动定律是经典力学的基础,它在科学研究和生产技术中有着广泛的应用.本节在前两节探究和总结牛顿第二定律的基础上,结合日常生活中出现的问题,展示了用牛顿第二定律解决实际力学问题的基本思路和方法.将问题类型分为两类,这两类问题正是从牛顿第二定律的表达式F=ma所涉及的F和a 开始的,F代表物体的受力情况,a代表物体的运动学参量,由等式左边可以求出右边,也可以由等式的右边求出左边,即可以根据物体的受力情况确定物体的运动情况,也可以根据物体的运动情况确定物体的受力情况.因此牛顿第二定律是联系力和运动的桥梁,反映着力和运动的定量关系.加速度与力、质量的关系是客观存在的,它反映了自然界的规律.已知受力情况和初始条件——物体的位置和速度,就可以求出以后任何时刻物体的位置和速度.这在人们头脑中形成了“机械决定论”.受力分析和运动过程分析是解决动力学的前提. 找到加速度是解题的突破口,因此,解题时应抓住“加速度”这个桥梁不放,确定过渡方向.学习中要通过具体问题的分析,熟练掌握解题思路,提高自己解决实际问题的能力.通过这一节的教学,应当熟悉用牛顿第二定律的公式解题.为了求得合外力,要应用力的合成或分解的知识;为了求得加速度,要应用运动学的知识.本节课在高中物理中的地位非常重要,应该加以强化,练习的选择应该根据学生的实际情况,做到循序渐进,重在落实知识的应用,培养学生正确分析问题的方法.三维目标知识与技能1.知道应用牛顿运动定律解决的两类主要问题.2.掌握应用牛顿运动定律解决问题的基本思路和方法.3.能结合物体的运动情况对物体的受力情况进行分析.4.能根据物体的受力情况推导物体的运动情况.5.会用牛顿运动定律和运动学公式解决简单的力学问题.过程与方法1.通过实例感受研究力和运动关系的重要性.2.通过收集展示资料,了解牛顿定律对社会进步的价值.3.培养学生利用物理语言表达、描述物理实际问题的能力.4.帮助学生提高信息收集和处理能力,分析、思考、解决问题的能力和交流、合作能力.5.帮助学生学会运用实例总结归纳一般问题的解题规律的能力.6.让学生认识数学工具在表达解决物理问题中的作用.情感态度与价值观1.初步认识牛顿运动定律对社会发展的影响.2.初步建立应用科学知识的意识.3.培养学生科学严谨的求实态度及解决实际问题的能力.教学重点1.已知物体的受力情况,求物体的运动情况.2.已知物体的运动情况,求物体的受力情况.教学难点1.物体的受力分析及运动状态分析和重要的解题方法的灵活选择和运用.2.正交分解法.教学方法创设情景一一导入课题一一实例分析一-实践体验一一交流总结教具准备多媒体教学设备.课时安排2课时教学过程[新课导入]利用多媒体投影播放行星围绕太阳运转,“神舟”五号飞船的发射升空及准确定点回收情景,我国科技工作者能准确地预测火箭的变轨、卫星的着地点,他们靠的是什么?一切复杂的问题都是由简单的问题组成的,现在我们还不能研究如此复杂的运动,但是我们现在研究问题的方法将会对以后的工作有很大的帮助.我们现在就从类似的较为简单的问题入手,看一下这一类问题的研究方法.[新课教学]一、从受力情况分析运动情况多媒体投影展示例题,学生分析讨论,尝试解决例题1:一个静止在水平地面上的物体,质量是2 kg,在6.4 N的水平拉力作用下沿水平地面向右运动.物体与地面间的摩擦力是4.2 N.求物体在4 s末的速度和4 s内的位移.问题探究1. 本题研究对象是谁?它共受几个力的作用?2. 物体所受的合力沿什么方向?大小是多少?3. 物体是匀变速运动吗? 运动情况中已知哪些量?要求末速度和位移还差什么量?4. 如何求加速度?5. 本题的解题思路如何?通过同学们的分析,在分析的基础上,画出受力分析图,并完整列出解答过程.投影展示的解题过程点评:通过分析实例,培养学生分析探索和寻找物理量之间的关系,发现浅层次规律的能力,运用物理语言的能力,培养学生书面表述清楚物理问题的能力。

2021年高考物理辅导:应用牛顿第二定律的常

用方法

【】高考语文作文题是高考语文的重点,也是每年考生的关注焦点。

查字典物理网高考频道为大家整理2021年高考物理辅导:应用牛顿第二定律的常用方法

应用牛顿第二定律的常用方法

1.合成法首先确定研究对象,画出受力分析图,沿着加速度方向将各个力按照力的平行四边形定则在加速度方向上合成,直接求出合力,再根据牛顿第二定律列式求解.此方法被称为合成法,具有直观简便的特点.

2.分解法确定研究对象,画出受力分析图,根据力的实际作用效果,将某一个力分解成两个分力,然后根据牛顿第二定律列式求解.此方法被称为分解法.分解法是应用牛顿第二定律解题的常用方法.但此法要求对力的作用效果有着清楚的认识,要按照力的实际效果进行分解.

3.正交分解法确定研究对象,画出受力分析图,建立直角坐标系,将相关作用力投影到相互垂直的两个坐标轴上,然后在两个坐标轴上分别求合力,再根据牛顿第二定律列式求解的方法被称为正交分解法.直角坐标系的选取,原则上是任意的.但建立的不合适,会给解题带来很大的麻烦.如何快速准确的建立坐标系,要依据题目的具体情景而定.正交分解的最终目的是为了合成.

4.用正交分解法求解牛顿定律问题的一般步骤①受力分析,画出受力图,建立直角坐标系,确定正方向;②把各个力向x 轴、y轴上投影;③分别在x轴和y轴上求各分力的代数和Fx、Fy;④沿两个坐标轴列方程Fx=max,Fy=may.如果加速度恰好沿某一个坐标轴,则在另一个坐标轴上列出的是平衡方程.

以上就是查字典物理网的编辑为各位考生带来的2021年高考物理辅导:应用牛顿第二定律的常用方法,希望给各位考生带来帮助。

高中物理应用牛顿第二定律解决问题

(答题时间:30分钟)

1. 如图中A为电磁铁,C为胶木秤盘,A和C(包括支架)的总质量为M,B为铁片,质量为m,整个装置用轻绳悬挂于O点,当电磁铁通电,铁片被吸引上升的过程中,轻绳上的拉力F的大小为()

A. F=mg B mg < F <(M+m)g

C. F=(M+m)g D F >(M+m)g

2. 如图所示,在探究牛顿第二定律的演示实验中,若1、2两个相同的小车所受拉力分别为F1、F2,车中所放砝码的质量分别为m1、m2,打开夹子后经过相同的时间,两车的位移分别为x1、x2,则在实验误差允许的范围内,有()

A. 当m1=m2、F1=2F2时,x1=2x2

B. 当m1=m2、F1=2F2时,x2=2x1

C. 当m1=2m2时,x1=2x2

D. 当m1=2m2、F1=F2时,x2=2x1

3. 如图所示,质量为1.2kg的金属块放在水平桌面上,在与水平方向成37°角斜向上、大小为

4.0N的拉力作用下,以10.0m/s的速度向右做匀速直线运动。

已知sin37o=0.6,

cos37o=0.8,g取10m/s2,求:

(1)金属块与桌面间的动摩擦因数;

(2)若从某时刻起将与水平方向成37°角斜向右上方的拉力F变成与水平方向成37°角斜向左下方的推力(如图)F1=8.0N,求在换成推力F1后的2s时间内金属块所经过的路程。

4. 在水平地面上有质量为4kg的物体,物体在水平拉力F作用下由静止开始运动,10s

后拉力减为F/3,该物体的速度-时间图象如下图所示,则水平拉力F=________N,物体与地面间的动摩擦因数μ=____________。

5. 如下图所示为某些同学根据实验数据画出的图象,下列说法中正确的是()

A. 形成图甲的原因是平衡摩擦力时长木板倾角过大

B. 形成图乙的原因是平衡摩擦力时长木板倾角过小

C. 形成图丙的原因是平衡摩擦力时长木板倾角过大

D. 形成图丁的原因是平衡摩擦力时长木板倾角过小

6. 如图所示,一足够长的木板静止在光滑水平面上,一物块静止在木板上,木板和物块间有摩擦,现用水平力向右拉木板,当物块相对木板滑动了一段距离但仍有相对运动时,撤掉拉力,此后木板和物块相对于水平面的运动情况为()

A. 物块先向左运动,再向右运动

B. 物块向右运动,速度逐渐增大,直到做匀速运动

C. 木板向右运动,速度逐渐变小,直到做匀速运动

D. 木板和物块的速度都逐渐变小,直到为零

7. 下图为蹦极运动的示意图,弹性绳的一端固定在O点,另一端和运动员相连,运动员从O点自由下落,至B点弹性绳自然伸直,经过合力为零的C点到达最低点D,然后弹起,整个过程中忽略空气阻力,分析这一过程,下列表述正确的是()

①经过B点时,运动员的速率最大②经过C点时,运动员的速率最大③从C点到D点,运动员的加速度增大④从C点到D点,运动员的加速度不变

A. ①③

B. ②③

C. ①④

D. ②④

1. D 解析:因为题中不涉及求A 、B 、C 之间的相互作用力,故可采用整体法把A 、B 、C 作为系统进行研究。

系统受到绳子向上的拉力F 和向下的总重力(M+m )g 。

A 和C 的加速度为0,设B 上升的加速度为a ,则根椐系统中的牛顿第二定律有:F -(M+m )g=M×0+ma 解得F=(M+m)g+ma 故选项D 是正确的。

2. A 解析:题中m 1和m 2是车中砝码的质量,绝不能认为是小车的质量,本题中只说明了两小车是相同的,并没有告诉我们小车的质量是多少,当m 1=m 2时,两车加砝码质量仍相等,若F 1=2F 2,则a 1=2a 2,由x =2

1at 2得x 1=2x 2,A 对;若m 1=2m 2时,无法确定两车加砝码后的质量关系,两小车的加速度关系也就不明确,自然无法判定两车的位移关系。

3. 解:(1)取物体运动方向为正方向,建立水平竖直坐标系,在竖直方向上有: N +Fsin 37o =mg

水平方向上有:f =F cos37o =μN

解得μ=3

1。

(2)换成推力F 1后,上述公式为:竖直方向:N '=F 1sin 37o +mg

水平方向:ma =f +Fcos 37o =μN '+Fcos 37o

得a =10m/s 2,减速,因此1s 后速度为零。

因为最大静摩擦力N F N N f F 4.637cos 6.5'max =︒⋅<===μ,

故物体1s 后反向加速2/3

2'37cos s m m N F a =-︒=

μ 故总路程为S =S 1+S 2=22121122

a t a t +=5+31m=316m 。

(t =1s ) 4. 9N, 0.125(81) 解析:由v -t 图象可知,在0~10s 内,

a 1=t

v ∆∆=1m/s 2,根据牛顿第二定律: F -μmg =ma 1①

在10~30s 内,

a 2=

t v ∆∆=20

10-m/s 2=-0.5m/s 2 根据牛顿第二定律:3F -μmg =ma 2② 解①、②得:F =9N ,μ=0.125。

5. AD 解析:甲图是平衡摩擦力时长木板倾角过大,牵引力为零时,小车已有加速度,所以A 对,C 错;丁图是平衡摩擦力时长木板倾角过小,导致图线不过原点,有一定拉力后才有加速度,所以B 错,D 对。

6. BC 解析:由题意可知,当撤去外力,物块与木板都有向右的速度,但物块速度小于木板的速度,因此,木板给物块的动摩擦力向右,使物块向右加速,反过来,物块给木板的动摩擦力向左,使木板向右减速运动,直到它们速度相等,没有了动摩擦力,二者以共同速度做匀速运动,综上所述,选项B 、C 正确。

7. B 解析:B点到C点,重力大于弹力,加速度方向向下,向下运动的过程中弹力增大,加速度减小,做加速度逐渐减小的加速运动,到达C点,加速度为零;从C点到D点,重力小于弹力,加速度方向向上,向下运动的过程中弹力增大,加速度增大,做加速度逐渐增大的减速运动,知C点的速率最大,故②③正确,①④错误,则B正确,A、C、D错误,故选B。