运动功能评定量表

- 格式:pdf

- 大小:35.63 KB

- 文档页数:3

bfmdrs运动评分量表表格摘要:一、背景介绍1.运动评分量表的发展历程2.bfmdrs 运动评分量表的产生背景二、bfmdrs 运动评分量表的具体内容1.bfmdrs 运动评分量表的定义2.bfmdrs 运动评分量表的评分标准3.bfmdrs 运动评分量表的评分方法三、bfmdrs 运动评分量表的应用1.在运动医学领域的应用2.在运动训练领域的应用3.在运动员选拔和评估领域的应用四、bfmdrs 运动评分量表的优缺点分析1.优点a.科学性b.实用性c.客观性2.缺点a.评分标准的主观性b.需要专业人员进行评分五、结论1.bfmdrs 运动评分量表在运动领域的重要性2.未来发展趋势和改善方向正文:一、背景介绍运动评分量表是衡量运动员运动表现、运动能力以及运动损伤程度的重要工具。

自20 世纪以来,随着运动科学的发展,运动评分量表不断演进和完善。

bfmdrs 运动评分量表作为一种新型的运动评分量表,在我国运动医学领域和运动训练领域得到了广泛应用。

二、bfmdrs 运动评分量表的具体内容bfmdrs 运动评分量表,即“运动功能、运动表现和运动损伤恢复程度评分量表”,是一种全面评价运动员运动功能、运动表现和运动损伤恢复情况的量表。

该量表共分为三个部分,分别是:运动功能评分(B)、运动表现评分(F)和运动损伤恢复程度评分(M)。

每个部分又细分为若干个子项目,共计50 余项。

1.运动功能评分(B):主要评估运动员的运动能力,包括关节活动度、肌肉力量、协调性、平衡性等方面的评定。

2.运动表现评分(F):主要评估运动员在实际比赛中的运动表现,包括速度、耐力、灵敏性、技术、战术等方面的评定。

3.运动损伤恢复程度评分(M):主要评估运动员在经历运动损伤后的恢复情况,包括疼痛、肿胀、关节活动度、肌肉力量等方面的评定。

三、bfmdrs 运动评分量表的应用bfmdrs 运动评分量表广泛应用于我国运动医学、运动训练以及运动员选拔和评估等领域。

粗大运动功能评定量表

粗大运动功能评定量表(Gross Motor Function Classification System,GMFCS)是一种用于评估儿童粗大运动功能(如坐、爬、走、跑、跳等)的分类系统。

它由国际小儿神经学会(ICSPN)制定,主要用于评估脑性瘫痪或其他神经发育障碍儿童的粗大运动功能。

GMFCS共分为五个级别:

1. GMFCS I:儿童能够独立坐,不需要辅助就可以坐稳。

2. GMFCS II:儿童需要在辅助下坐稳,但不能独立爬行。

3. GMFCS III:儿童可以在辅助下爬行,但不能独立站立。

4. GMFCS IV:儿童需要在辅助下站立,但不能独立行走。

5. GMFCS V:儿童不能独立行走,完全依赖于辅助设备。

每个级别都有详细的评定标准,包括儿童的运动能力、辅助设备的依赖程度等。

这些标准有助于医生和治疗师了解儿童的运动功能,制定个性化的治疗计划。

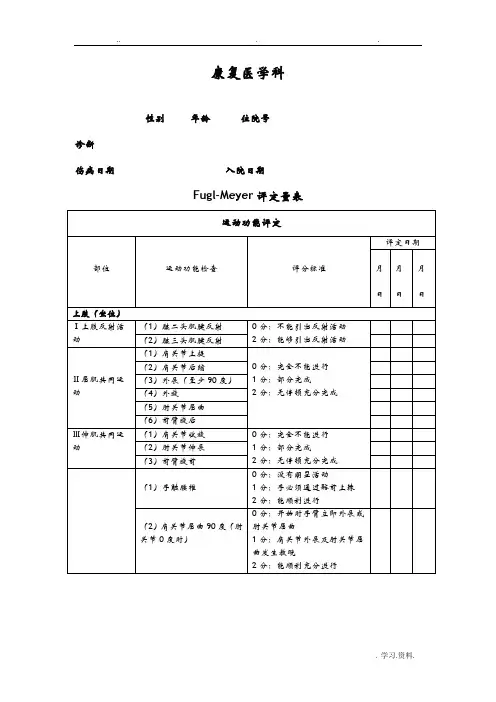

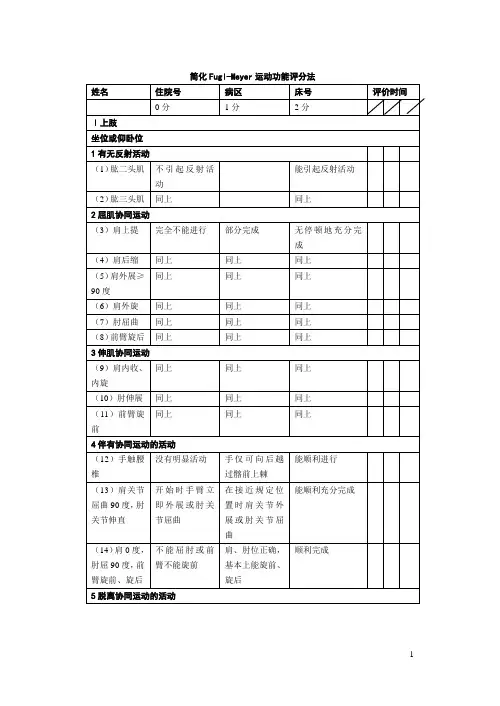

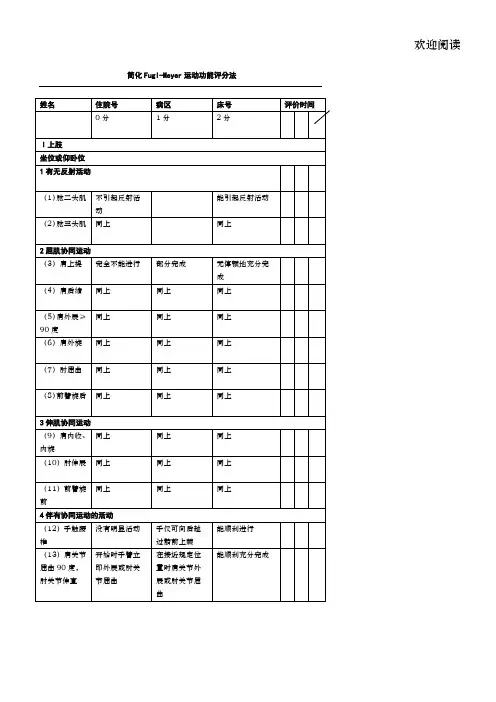

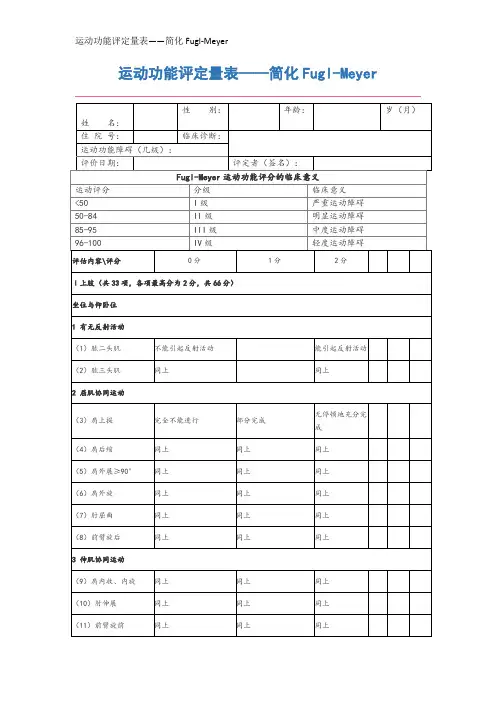

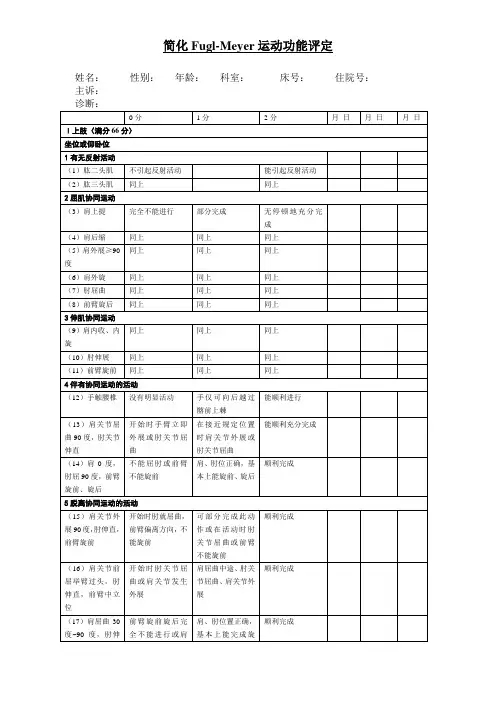

上肢及下肢fugl-meyer运动功能评定量表分数标题:深度解读:上肢及下肢fugl-meyer运动功能评定量表分数一、引言在康复治疗领域中,fugl-meyer运动功能评定量表是一项常用的评定工具,用于评估中风、脑损伤等疾病患者的运动功能。

其中的上肢及下肢评分是评估患者病情和康复进展的重要指标。

本文将就上肢及下肢fugl-meyer运动功能评定量表分数进行深度解读,帮助读者更全面地了解这一评定工具的意义和应用。

二、fugl-meyer运动功能评定量表简介fugl-meyer运动功能评定量表是一种常用的康复评定工具,主要用于评估中风、脑损伤等疾病患者的运动功能。

该评定量表分为上肢和下肢两个部分,各包括屈曲和伸展、协调、手部和脚部功能等多个评定项目,通过评定患者在这些项目上的表现,来反映其运动功能的丧失程度和康复进展情况。

三、上肢fugl-meyer运动功能评定量表分数解读1. 屈曲和伸展在上肢fugl-meyer运动功能评定量表中,屈曲和伸展是评定项目之一。

患者在此项目上的表现将直接影响其得分。

屈曲和伸展的灵活性和力量是上肢功能的重要体现,评定得分越高,说明患者在这方面的功能表现越好,康复潜力也越大。

2. 手部功能除了屈曲和伸展外,手部功能也是上肢fugl-meyer运动功能评定量表的一项重要评定项目。

患者的手部功能状况对日常生活和工作功能有着重要影响,因此评定得分也成为了医生和康复师们关注的焦点之一。

四、下肢fugl-meyer运动功能评定量表分数解读1. 协调在下肢fugl-meyer运动功能评定量表中,协调是一个重要的评定项目。

患者的协调能力不仅影响着行走和站立等基本功能,也直接关系着其生活品质和自理能力。

评定这一项目得分对于患者的康复进展至关重要。

2. 脚部功能脚部功能也是下肢fugl-meyer运动功能评定量表中的一项重要评定项目。

脚部的稳定性和力量是患者行走和站立的关键,获得较高的评定得分意味着患者在这方面的功能表现较好,有望获得更好的康复效果。

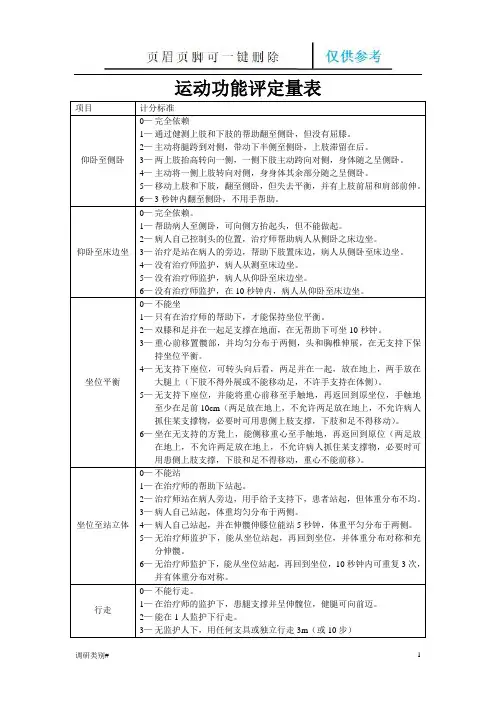

运动功能评定量表项目计分标准仰卧至侧卧0—完全依赖1—通过健测上肢和下肢的帮助翻至侧卧,但没有屈膝。

2—主动将腿跨到对侧,带动下半侧至侧卧,上肢滞留在后。

3—两上肢抬高转向一侧,一侧下肢主动跨向对侧,身体随之呈侧卧。

4—主动将一侧上肢转向对侧,身身体其余部分随之呈侧卧。

5—移动上肢和下肢,翻至侧卧,但失去平衡,并有上肢前屈和肩部前伸。

6—3秒钟内翻至侧卧,不用手帮助。

仰卧至床边坐0—完全依赖。

1—帮助病人至侧卧,可向侧方抬起头,但不能做起。

2—病人自己控制头的位置,治疗师帮助病人从侧卧之床边坐。

3—治疗是站在病人的旁边,帮助下肢置床边,病人从侧卧至床边坐。

4—没有治疗师监护,病人从测至床边坐。

5—没有治疗师监护,病人从仰卧至床边坐。

6—没有治疗师监护,在10秒钟内,病人从仰卧至床边坐。

坐位平衡0—不能坐1—只有在治疗师的帮助下,才能保持坐位平衡。

2—双膝和足并在一起足支撑在地面,在无帮助下可坐10秒钟。

3—重心前移置髋部,并均匀分布于两侧,头和胸椎伸展,在无支持下保持坐位平衡。

4—无支持下座位,可转头向后看,两足并在一起,放在地上,两手放在大腿上(下肢不得外展或不能移动足,不许手支持在体侧)。

5—无支持下座位,并能将重心前移至手触地,再返回到原坐位,手触地至少在足前10cm(两足放在地上,不允许两足放在地上,不允许病人抓住某支撑物,必要时可用患侧上肢支撑,下肢和足不得移动)。

6—坐在无支持的方凳上,能侧移重心至手触地,再返回到原位(两足放在地上,不允许两足放在地上,不允许病人抓住某支撑物,必要时可用患侧上肢支撑,下肢和足不得移动,重心不能前移)。

坐位至站立体0—不能站1—在治疗师的帮助下站起。

2—治疗师站在病人旁边,用手给予支持下,患者站起,但体重分布不均。

3—病人自己站起,体重均匀分布于两侧。

4—病人自己站起,并在伸髋伸膝位能站5秒钟,体重平匀分布于两侧。

5—无治疗师监护下,能从坐位站起,再回到坐位,并体重分布对称和充分伸髋。

脑卒中运动功能评定量表-概述说明以及解释1.引言1.1 概述脑卒中是一种常见的神经系统疾病,主要特征是突发性中枢神经系统功能障碍,由于脑血管破裂或者脑血管阻塞引起。

脑卒中后,患者常常出现不同程度的运动功能障碍,包括肢体无力、肌张力异常、协调性运动障碍等。

评估脑卒中患者的运动功能恢复情况对于制定康复治疗计划和评估治疗效果至关重要。

脑卒中运动功能评定量表是一种常用的评估工具,用于测量患者的运动功能障碍程度和康复进展。

这个评定量表基于临床观察和量化测量,通过对患者的动作、力量和协调性进行评估,可以客观地了解患者的运动功能障碍情况。

评定量表的结果可以帮助医生和康复师判断患者的康复潜力和康复方案的制定,以及随着治疗的进行进行进一步的跟踪评估。

脑卒中运动功能评定量表的开发旨在提供一个标准化的评估工具,使医生和康复师可以更好地了解患者的运动功能恢复状况,并制定相应的康复计划。

同时,评定量表的使用可以增强康复治疗的客观性和可比性,为患者提供更科学、个性化的康复方案。

今后,我们希望通过进一步优化和改进脑卒中运动功能评定量表,提高其准确性和可操作性,使其能够更好地满足临床和康复实践的需求。

我们期待该评定量表的广泛应用,为脑卒中患者的康复治疗提供更好的支持和指导。

文章结构部分的内容可以如下编写:1.2 文章结构本文将按照以下结构进行描述和分析:1. 引言:首先,我们会对脑卒中运动功能评定量表的背景和意义进行概述。

通过介绍脑卒中的定义和发病情况,说明运动功能评定量表在脑卒中康复中的重要性。

2. 正文:正文部分会围绕脑卒中运动功能评定量表展开。

首先,我们将介绍该量表的特点和分类情况。

然后,具体阐述该量表在评估脑卒中患者运动功能方面的应用,并详细解释评估过程和参数。

最后,我们还会讨论该量表在康复治疗中的作用和意义。

- 第一个要点:我们将详细介绍脑卒中运动功能评定量表的内容和结构。

通过具体列举评估项目和指标,说明该量表可以全面评估脑卒中患者运动功能的各个方面,包括肢体活动、平衡和协调等。

Wolf运动功能评价量表(Wolf motor function test ,WMFT)主要设计用来评价脑卒中上肢运动功能康复量表,是一项基于实验室检查。

该量表起源于Emory运动测试,经过其他实验室的改良,修订而形成目前的版本。

由于该量表既可以评价残损又可以评价训练对残疾的效果,不同于其他评价量表,如Fugl-Meyer评价量表主要检测脑卒中患者协同功能,而不能反应出患者的很多功能任务性训练的效果。

WMFT目前在美国广泛应用于强制性使用运动疗法的疗效评定,其他的康复训练也开始使用该量表进行上肢运动功能的评定。

通过对单关节运动,多关节运动和功能性活动计时及对运动质量的评估,WMFT可以定量评价患者上肢的运动能力。

动作的设计由简单到复杂,包括近端和远端关节,测试动作的质量和动作速度。

需要一些简单的测试器具、模板和必要的培训。

国外对该量表进行了信度和效度的检测,本研究针对于中国脑卒中慢性期患者对该量表进行重测信度和标准效度的检测。

标准效度的检测采用Fugl-meyer 评价量表,该量表广泛应用于脑卒中康复的评定,并已经进行了信度和效度检测。

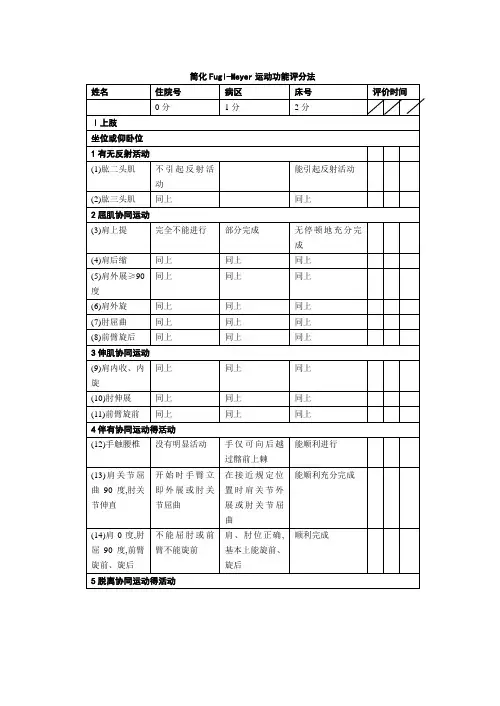

WMFT由15个项目组成,1—6为简单的关节运动。

7—15为复合的功能运动。

对所有动作进行当场计时和动作质量打分(0—5分,6个分级)。

运动功能评定量表项目计分标准

仰卧至侧卧0—完全依赖

1—通过健测上肢和下肢的帮助翻至侧卧,但没有屈膝。

2—主动将腿跨到对侧,带动下半侧至侧卧,上肢滞留在后。

3—两上肢抬高转向一侧,一侧下肢主动跨向对侧,身体随之呈侧卧。

4—主动将一侧上肢转向对侧,身身体其余部分随之呈侧卧。

5—移动上肢和下肢,翻至侧卧,但失去平衡,并有上肢前屈和肩部前伸。

6—3秒钟内翻至侧卧,不用手帮助。

仰卧至床边坐0—完全依赖。

1—帮助病人至侧卧,可向侧方抬起头,但不能做起。

2—病人自己控制头的位置,治疗师帮助病人从侧卧之床边坐。

3—治疗是站在病人的旁边,帮助下肢置床边,病人从侧卧至床边坐。

4—没有治疗师监护,病人从测至床边坐。

5—没有治疗师监护,病人从仰卧至床边坐。

6—没有治疗师监护,在10秒钟内,病人从仰卧至床边坐。

坐位平衡0—不能坐

1—只有在治疗师的帮助下,才能保持坐位平衡。

2—双膝和足并在一起足支撑在地面,在无帮助下可坐10秒钟。

3—重心前移置髋部,并均匀分布于两侧,头和胸椎伸展,在无支持下保持坐位平衡。

4—无支持下座位,可转头向后看,两足并在一起,放在地上,两手放在大腿上(下肢不得外展或不能移动足,不许手支持在体侧)。

5—无支持下座位,并能将重心前移至手触地,再返回到原坐位,手触地至少在足前10cm(两足放在地上,不允许两足放在地上,不允许病人抓住某支撑物,必要时可用患侧上肢支撑,下肢和足不得移动)。

6—坐在无支持的方凳上,能侧移重心至手触地,再返回到原位(两足放在地上,不允许两足放在地上,不允许病人抓住某支撑物,必要时可

用患侧上肢支撑,下肢和足不得移动,重心不能前移)。

坐位至站立体0—不能站

1—在治疗师的帮助下站起。

2—治疗师站在病人旁边,用手给予支持下,患者站起,但体重分布不均。

3—病人自己站起,体重均匀分布于两侧。

4—病人自己站起,并在伸髋伸膝位能站5秒钟,体重平匀分布于两侧。

5—无治疗师监护下,能从坐位站起,再回到坐位,并体重分布对称和充分伸髋。

6—无治疗师监护下,能从坐位站起,再回到坐位,10秒钟内可重复3次,并有体重分布对称。

行走0—不能行走。

1—在治疗师的监护下,患腿支撑并呈伸髋位,健腿可向前迈。

2—能在1人监护下行走。

3—无监护人下,用任何支具或独立行走3m(或10步)

4—在15秒钟内,不用支具能走5m(或16步)

5—在25秒钟内,不用支具,能走10m(或33步),可用任何一只手从地上拾起一个小砂袋,并能转弯,走回原地。

6—在35秒钟内,可用或不用某一支具,但不能抓扶手,上下4个台阶,重复3次。

上肢功能0—上肢不能动。

1—仰卧位,治疗师帮助抬高上肢,并呈伸肘,病人能使用肩胛带前伸。

2—仰卧位,治疗师帮助抬高上肢,病人在充分伸肘20度以内维持该位置2秒钟,上肢可稍外旋。

3—治疗师可使病人的前臂旋后,上肢抬高同上,使手掌朝向前额,作肘关节的屈伸运动。

4—坐位,治疗师抬高病人上肢至前屈90度,病人维持此位置2秒钟,并有伸肘和前臂旋后,但不能过度抬肩。

5—坐位,病人抬高上肢至上述位置,能维持10秒钟,然后放下,并有前臂旋后,不能前臂旋前。

6—站立位,上肢外展90度,用手掌抵住墙壁,在身体转向该墙壁时,仍能保持上肢呈伸肘位。

手的运动0—手不能动。

1—坐位,治疗师使病人的前臂放在桌子上,在其手上放一圆筒状物,嘱其作伸腕运动,使该物体从桌上拿起,但不许屈肘。

2—坐位,治疗师使病人的前臂呈中立位,即尺侧放在桌面上,腕关节伸直,拇指与前臂位置相同,余手指握住一筒状物,病人作手的桡偏动

作,手从桌面抬起,不能屈肘或前臂旋前。

3—坐位,屈肘置体侧,前臂作旋前和旋后动作。

4—双手向前抱起一只直径为14cm的球,在放下。

球放在病人面前桌子上,伸展上肢肩胛骨前伸,可完成该动作。

5—从桌子某一边拿起一只杯子,再将其放在桌子另一边,不能改变杯子形状

6—在10秒内,姆指与其余四指持续对指14次以上。

必须由其它4指分别去对拇指,从食指开始,不能从拇指从一个手指滑向另一个手指。

手的精细运动0—手指不能动。

1—病人前伸上肢,从身边的桌子上拾起一个钢笔头,在放下。

2—左(右)手将右(左)边杯中8颗豆子分次拿出,再放到左(右)边杯中,两杯的距离相当于病人的两个臂长。

3—画几条水平线终止于某一垂线,20秒内画10次,至少有5条线碰到或止于该垂线。

4—用一只铅笔在一张纸上快速的点点,每秒至少2个点,连续点5秒。

在无帮助下,病人拿起铅笔,像拿起钢笔写字一样,把笔拿好点点,

不是敲。

5—将一勺液体放口中,不能去迎,也不能使液体溢出

6—拿梳子并能梳头后部的头发

全身肌张力0—病人处于昏迷状态

1—肢体呈软瘫,活动身体各部无阻力

2—移动身体各部可感到有一些反应

3—肌张力变化不定,有时迟缓,有时正常或增高4—始终正常反应

5—50%时间肌张力增高

6—持续性肌张力增高。