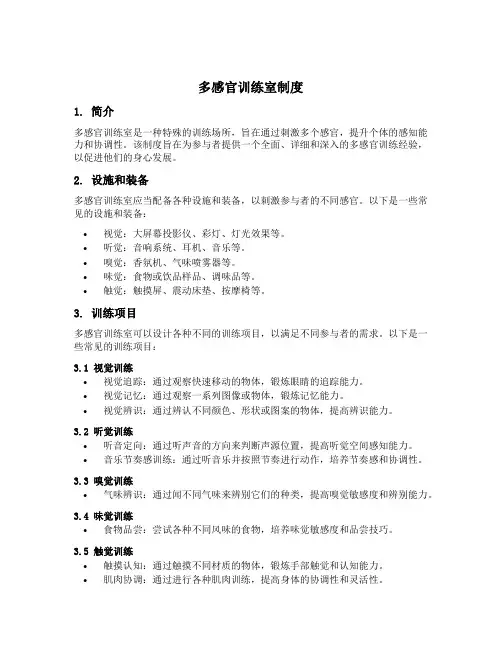

多感官互动训练室培训专题培训课件

- 格式:ppt

- 大小:5.35 MB

- 文档页数:47

多感官训练室制度1. 简介多感官训练室是一种特殊的训练场所,旨在通过刺激多个感官,提升个体的感知能力和协调性。

该制度旨在为参与者提供一个全面、详细和深入的多感官训练经验,以促进他们的身心发展。

2. 设施和装备多感官训练室应当配备各种设施和装备,以刺激参与者的不同感官。

以下是一些常见的设施和装备:•视觉:大屏幕投影仪、彩灯、灯光效果等。

•听觉:音响系统、耳机、音乐等。

•嗅觉:香氛机、气味喷雾器等。

•味觉:食物或饮品样品、调味品等。

•触觉:触摸屏、震动床垫、按摩椅等。

3. 训练项目多感官训练室可以设计各种不同的训练项目,以满足不同参与者的需求。

以下是一些常见的训练项目:3.1 视觉训练•视觉追踪:通过观察快速移动的物体,锻炼眼睛的追踪能力。

•视觉记忆:通过观察一系列图像或物体,锻炼记忆能力。

•视觉辨识:通过辨认不同颜色、形状或图案的物体,提高辨识能力。

3.2 听觉训练•听音定向:通过听声音的方向来判断声源位置,提高听觉空间感知能力。

•音乐节奏感训练:通过听音乐并按照节奏进行动作,培养节奏感和协调性。

3.3 嗅觉训练•气味辨识:通过闻不同气味来辨别它们的种类,提高嗅觉敏感度和辨别能力。

3.4 味觉训练•食物品尝:尝试各种不同风味的食物,培养味觉敏感度和品尝技巧。

3.5 触觉训练•触摸认知:通过触摸不同材质的物体,锻炼手部触觉和认知能力。

•肌肉协调:通过进行各种肌肉训练,提高身体的协调性和灵活性。

4. 训练方法多感官训练室可以采用多种训练方法,以提高参与者的感知能力和协调性。

以下是一些常见的训练方法:•游戏化训练:将训练项目设计成有趣的游戏,激发参与者的积极性和主动性。

•个别指导:根据每个参与者的特点和需求,提供个别化的指导和辅导。

•循序渐进:从简单到复杂、由易到难地设计训练项目,逐步提高参与者的能力。

5. 安全措施为了确保参与者在多感官训练室中的安全,需要采取一些必要的安全措施:•设立警示标识:在适当位置设置警示标识,提醒参与者注意安全。

多感官训练多感官训练起源于荷兰(1987年),是通过建立在修道院的人工化的设计场所,希望把放松及刺激的经验透过多感官环境的布置传送出去(Hulsegge &Verheul, 1987)。

‘Snoezelen’流传到英国后,英国人取其意义以‘多感官环境’(Multi-Sensory Environment)来称呼,并将其应用于特殊教育中(Davies, 2002)。

多感官训练是提供视觉、听觉、嗅觉、触觉、本体感觉、前庭平衡等多种感官刺激的特定空间环境,强调在学习过程中应该调动身体各个器官,全方位地激发兴趣,全身心地为学习服务。

为有学习需要的特殊学生体验视觉、听觉、嗅觉、触觉等感官刺激,减缓不正常张力变化、减低学生焦虑不安的情绪,削弱不适应性行为、提升注意力、加强人际互动等。

早期的多感官训练主要针对重度脑瘫与老年痴呆人群,其中一个主要功能就是提供视觉感官刺激,例如在室内移动的幻彩灯光,能引导学生视线随影像移动、追踪和扫描。

室内器材可把投射影像放大或缩小,作出颜色变化与动感效果,这有助提高弱视儿童的视觉专注,而光线投射于特别质感的对象上可引起触物的动机。

所有器材配置以视觉刺激为主,整体风格也是白色,也称为“白房子理论”。

但随着科学技术的发展,早期的多感官训练设备与理论都在发生变化。

欧美及香港等地职业康复师根据实际训练中发生的问题经验并对多感官活动器材的改进建议,经过数年的发展目前的多感官训练活动以与早期多感官有了明显的变化,现代的多感官环境逐渐走向多元与整合,更加强调与环境的互动和参与性。

现代多感官训练的适应性更广,能够改善智力障碍与孤独症儿童等发展有缺陷人群的自我刺激行为,舒缓情绪,提高其专注力和对事物的反应能力。

提高学习障碍儿童的注意力、沟通能力以及学习潜能。

多感官室中的感官刺激活动,提供训练人控制环境的机会,令其宣泄情绪,减少自我刺激的行为,通过多感官室的活动帮助中度弱智或严重弱智儿童减少心理压力,培养他们的良好行为习惯。

多感官訓練室簡介學校在96年高中職社區化特色專案補助下,設立多感官刺激訓練教室,多感官刺激訓練教室是透過精心設計的燈光、聲音與各式各樣精巧的高科技設施,營造出一個富有吸引力及舒適的學習環境,給予特殊需求學生各種充滿觸覺、前庭覺、本體覺、視覺、聽覺等各種感官刺激,並藉由教學環境與訓練課程的安排,學習探索環境、減緩不正常張力變化、減低學生焦慮不安的情緒,削弱不適應性行為、提升注意力、加強人際互動等,期望提供極重度的孩子更多學習刺激。

‘Snoezelen’起源於荷蘭,由荷蘭文的‘snuffelen’及‘doezelen’兩個字合成的,意思分別為呼吸及小睡。

當初是Hulsegge和Verheul(1987)為Hartenburg 教養院內重度及多重障礙的住宿者所設計的,目的是使其休閒場所更有變化,‘Snoezelen’這個詞,用來形容這個人工化的設計場所,希望把放鬆及刺激的經驗透過多感官環境的佈置傳送出去(Hulsegge &Verheul, 1987)。

‘Snoezelen’流傳到英國後,英國人取其意義以‘多感官環境’(Multi-Sensory Environment)來稱呼,並將其應用於特殊教育中(Davies, 2002)。

過去20年多感官環境(Snoezelen)廣泛地使用在智能障礙者兒童和成人的教育、治療、及休閒方面。

引申到從情境和事件的探索發現的意思,多感官環境必須視為考慮上述概念的一種技術。

更早有瑞士的醫師、法國的教師等已在200多年前開始運用這樣的技術在醫療和教育方面。

主要的考量有二(Maria Montessori, 1870-1952):一、智能障礙者需要被教育而非被安置在貧乏的機構環境,造成更多的感官剝奪。

二、發展的發生是透過對環境自發性以及反映對結構環境價值的信念所產生的行動,這樣的行動也鼓勵感覺動作的改善。

多感官訓練教室促進多重感官經驗的接近機會。

使用者也普遍地接受多感官環境對極重度和多重障礙者所提供的休閒功能。