《沙家浜》简介

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:1

《沙家浜》是一部以抗日战争为背景的戏剧作品。

故事主要发生在中国江南水乡阳澄湖附近的沙家浜镇。

剧中的主要人物是郭建光,他是一位新四军指导员。

在抗日战争时期,他带领十八名新四军伤病员在沙家浜养伤。

而沙家浜是一个充满抗日群众的地方,这些群众包括以沙奶奶为代表的老百姓,还有地下共产党员阿庆嫂等人。

故事中,日本鬼子和所谓的“忠义救国军”司令胡传魁、参谋长刁德一等汉奸在沙家浜及周边进行扫荡,想要搜出这批新四军伤员。

然而,阿庆嫂依靠以沙奶奶为代表的进步抗日群众,巧妙掩护了新四军的安全,使伤员得以痊愈归队。

最后,新四军在阿庆嫂及群众的帮助下,成功消灭了盘踞在沙家浜的日伪武装。

这部戏剧展现了抗日战争时期江南新四军浴血抗日的历史,也体现了沙家浜人民在艰难时期所表现出来的英勇和坚韧不拔的精神。

沙家浜历史事件简介

《沙家浜》讲的是抗日战争时期,地下党员和新四军伤病员同汉奸斗争的故事。

抗日战争时期,沙家浜是常熟县党委的一个地下联络站,共产党联络员阿庆嫂以开茶馆为名,为抗日工作做掩护。

一次战斗后,新四军撤离常熟,但有十八个伤病员无法撤退,只能留在沙家浜的渔民沙奶奶家养伤。

伪忠义救国军司令胡传魁和参谋长刁德一率军进驻沙家浜,替日本侵略军搜捕伤病员。

阿庆嫂利用曾经救过胡传魁的关系,巧妙地与胡传魁、刁德一周旋,取得了胡传魁的信任,成功地掩护了伤病员。

最后,阿庆嫂定下计策,利用给胡传魁举办婚礼之机,与新四军战士里应外合,将胡传魁、刁德一及日本驻军一网打尽。

《智斗沙家浜》原名《芦荡火种》,是上海市人民沪剧团于1958年创作的一个抗日传奇剧。

在众多现代戏中,北京京剧团根据沪剧移植演出的《芦荡火种》引起了各界人士的注目和好评。

后来,根据各方意见,对剧本进一步修改,剧名改为《沙家浜》。

历史中真实的“沙家浜”也是这样磨练出来的。

郭建光原型叫夏光戏中,郭建光的艺术形象光彩照人。

那么,这个艺术形象的生活原型是谁呢?这里不能不提起革命前辈夏光。

夏老是湖南省武冈县人,1926年刚满17岁,就在家乡参加了如火如荼的农民运动,1927年进入毛泽东同志主持的武昌中央农民运动讲习所,同年加入中国共产党。

土地革命时期,他在湖南从事党的地下工作,后因被捕,与组织失去了联系。

抗日战争爆发后,他参加了新四军,1938年重新加入党的组织。

抗战初期,曾任陈毅同志率领下的新四军第一支队参谋、第三支队第6团作战参谋、江抗五路参谋长等职,1984年从江苏省委党史资料征集委员会副主任的位置上离休。

1982年5月,曾任江南抗日救国军司令员的谭震林同志,在南京召开的华东7省市党史工作会上说:“《沙家浜》的斗争是真实的,郭建光也确有此人,他的名字叫夏光。

”沪剧《芦荡火种》的原作者文牧也说,革命前辈夏光同志就是剧中郭建光的生活原型。

谁是阿庆嫂《沙家浜》中“智斗”这场戏,深受人们喜爱,常演不衰。

现实生活中有没有阿庆嫂其人呢?舞台上的阿庆嫂是经过艺术加工塑造的,芦苇荡是“沙家浜”的原型,常熟有千千万万这样的群众。

陈关林烈士的妻子陈二妹就是一个,而且也是开茶馆的。

在苏常太抗日根据地中,董浜镇上的涵芬阁茶馆是一个颇有影响力的交通联络点,茶馆老板陈关林是当地人,有胆有识,他和妻子陈二妹一起,为新四军接头联络,传送情报,做了很多有益于革命的工作。

1941年7月,陈关林不幸被捕,同年11月被日寇装进麻袋用刺刀戳死。

今年88岁的陈二妹,仍然住在常熟市董浜镇,如今正幸福地安度晚年。

“胡传魁”其人在《沙家浜》中,胡传魁给人们留下的印象是一个草包司令。

沙家浜简介沙家浜,位于江苏省常熟市东南方,阳澄湖边,与苏州市相城区、昆山市交界处。

原来是个地处偏僻、河荡如网、交通闭塞的地方,是常熟最后一个通公路的乡镇。

沙家浜景区是全国百家红色旅游经典景区、全国爱国主义教育示范基地。

在20世纪60年代、70年代唱遍全国的样板戏《沙家浜》所讲述的故事就发生在这一带。

沙家浜与《沙家浜》的历史简介抗日战争期间1937年底,上海失陷之后,苏州、常熟、太仓一带的群众建成了人民抗日自卫队。

1939年,新四军部分指战员由叶飞率领与人民抗日自卫队会合,组成江南抗日义勇军,司令谭震林。

1957年崔左夫写成了纪实文学《血染着的姓名》,描写36个伤员敌后坚持斗争的故事。

1959年上海人民沪剧团根据《血染着的姓名》改编沪剧《碧水红旗》,旋即改名《芦荡火种》,1960年11月27日首演,得到前新四军领导刘少奇的好评。

1964年10月,北京市委决定改编《芦荡火种》和《杜鹃山》为京剧,由北京京剧团著名作家汪曾祺、杨毓珉、肖甲、薛恩厚执笔,北京京剧团副团长、导演肖甲曾到上海专门了解作品、作者相关背景,受到时任上海市委宣传部长张春桥的接待。

时任北京市委书记的彭真还邀请上海沪剧团来京演出,安排北京京剧团演员连看两场,并与沪剧团举办过一次座谈会。

3月11日,彭真和负责会演的中宣部领导林默涵观看了彩排,当即批准公演,3月31日首演,4月5日电视台转播,7日中央电视台播出全剧录音。

4月27日在江青的提议下毛泽东为其改名为《沙家浜》,并将结尾新四军乔装吹鼓手混入婚礼改为直接用武力冲进去。

《沙家浜》故事梗概在抗日战争期间,中国江苏常熟市郊区阳澄湖畔沙家浜的一批新四军伤病员在郭建光的带领下潜伏下来养伤。

中共地下党员“春来茶馆”老板娘阿庆嫂在淞沪会战期间掩护过地方武装头目胡传魁。

胡传魁在何去何从的问题上犹豫不决。

从日本留学归国的当地乡绅子弟刁德一是日本、重庆国民政府的双重间谍。

他当了胡传魁的参谋长之后终于说服了胡传魁的“忠义救国军”投靠了日本人。

沙家浜游玩攻略简介沙家浜是中国江苏省扬州市广陵区著名的旅游景区,位于扬子江南岸,与扬州瘦西湖隔江相望。

沙家浜以其独特的自然风光和丰富的历史文化而闻名,吸引了大量游客前来观光和休闲度假。

本文将为您提供沙家浜游玩的攻略,帮助您更好地了解这个美丽迷人的地方。

交通前往沙家浜的主要交通方式是火车和汽车。

如果您选择乘坐火车,可以在扬州站下车后,乘坐公交车或出租车前往沙家浜码头。

如果您选择乘坐汽车,可以沿着扬子江大桥方向前行,到达沙家浜景区停车场。

景点推荐1. 沙家浜大桥沙家浜大桥是扬州市的标志性建筑之一,连接着广陵区和江都区。

大桥的设计独特,呈现出流线型的外观,夜晚时还会变换多种灯光效果,非常壮观。

从桥上俯瞰,可以欣赏到扬子江壮丽的景色。

2. 沙家浜河岸沙家浜河岸是一个优美的休闲娱乐区,河岸两旁绿树成荫,风景十分宜人。

在这里,您可以散步漫步于河边,欣赏江景,同时也可以选择租船嬉水,感受水上乐趣。

3. 沙家浜博物馆沙家浜博物馆是了解沙家浜历史文化的重要场所。

这座博物馆收藏了大量珍贵的历史文物,展示了沙家浜从古代到现代的发展历程。

通过参观博物馆,您可以更好地了解这个地方的历史和文化背景。

4. 沙家浜风景区沙家浜风景区位于扬子江畔,是一个集自然景观、游乐设施和水上活动于一体的综合性景区。

您可以在这里欣赏到江南水乡的独特风光,也可以参与各种娱乐项目,如划船、钓鱼等。

此外,还可以品尝当地特色小吃和购买纪念品。

饮食推荐到沙家浜旅游,您一定不能错过当地的美食。

以下是几种推荐的特色菜品:•扬州炒饭:扬州炒饭是扬州传统的地方名吃,以其松软的口感和丰富的香味而闻名。

炒饭中的配料多种多样,包括鸡蛋、虾仁、火腿等。

•扬州狮子头:狮子头是扬州传统的名菜之一,以其肥瘦相间、质地鲜嫩而受到食客的喜爱。

它通常是用猪肉、虾仁等材料制作而成。

•扬州三丝汤:三丝汤是扬州的一道传统美食,以其鲜美的口感和爽口的口味而受欢迎。

它由丝瓜丝、鸡蛋丝、火腿丝等配料制成,清淡可口。

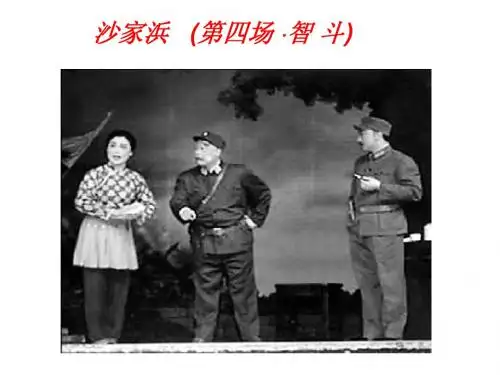

《沙家浜·智斗》是一出著名的京剧唱段,它描绘了阿庆

嫂在掩护新四军伤病员时,与国民党反动派代表刁德一巧妙

周旋的一场斗争。

在这出戏中,阿庆嫂的形象被塑造得十分鲜明。

她是一个

机智、勇敢、沉着、冷静的女性,为了保护新四军伤病员,

她不畏艰险,勇敢地与敌人展开斗争。

在智斗的过程中,阿

庆嫂通过机智的回答和巧妙的周旋,成功地化解了危机。

她

的勇气和智慧,不仅为新四军伤病员争取了宝贵的时间和空间,也展现了她坚韧不拔、不屈不挠的精神风貌。

此外,《沙家浜·智斗》这出戏的语言也十分精彩。

唱词

的内容富有诗意,运用了排比、对仗、夸张等多种修辞手法,使得语言更加生动有力。

同时,唱腔的设计也十分独特,旋

律优美动听,富有感染力。

演员的表演也非常出色,他们通

过精湛的技艺和细腻的表演,将角色的性格和情感展现得淋

漓尽致。

总的来说,《沙家浜·智斗》这出戏是一部具有深刻思想

内涵和艺术价值的优秀作品。

它不仅展现了阿庆嫂的英勇形象,也展现了中国人民在抗日战争中的顽强抵抗和坚韧不拔

的精神风貌。

同时,这出戏也反映了当时社会的种种问题,

如贫富悬殊、权谋斗争等,使得它具有了更加长久的价值。

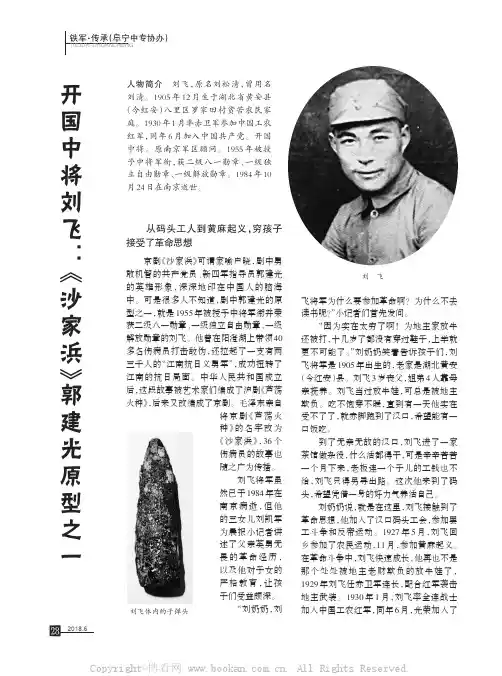

2018.6从码头工人到黄麻起义,穷孩子接受了革命思想京剧《沙家浜》可谓家喻户晓,剧中勇敢机智的共产党员、新四军指导员郭建光的英雄形象,深深地印在中国人的脑海中。

可是很多人不知道,剧中郭建光的原型之一,就是1955年被授予中将军衔并荣获二级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章的刘飞。

他曾在阳澄湖上带领40多名伤病员打击敌伪,还拉起了一支有两三千人的“江南抗日义勇军”,成功扭转了江南的抗日局面。

中华人民共和国成立后,这段故事被艺术家们编成了沪剧《芦荡火种》,后来又改编成了京剧。

毛泽东亲自将京剧《芦荡火种》的名字改为《沙家浜》,36个伤病员的故事也随之广为传播。

刘飞将军虽然已于1984年在南京病逝,但他的三女儿刘凯军为晨报小记者讲述了父亲英勇无畏的革命经历,以及他对子女的严格教育,让孩子们受益颇深。

“刘奶奶,刘飞将军为什么要参加革命啊?为什么不去读书呢?”小记者们首先发问。

“因为实在太穷了啊!为地主家放牛还被打,十几岁了都没有穿过鞋子,上学就更不可能了。

”刘奶奶笑着告诉孩子们,刘飞将军是1905年出生的,老家是湖北黄安(今红安)县。

刘飞3岁丧父,姐弟4人靠母亲抚养。

刘飞当过放牛娃,可总是被地主欺负。

吃不饱穿不暖,直到有一天他实在受不了了,就赤脚跑到了汉口,希望能有一口饭吃。

到了无亲无故的汉口,刘飞进了一家茶馆做杂役,什么活都得干,可是辛辛苦苦一个月下来,老板连一个子儿的工钱也不给,刘飞只得另寻出路。

这次他来到了码头,希望凭借一身的好力气养活自己。

刘奶奶说,就是在这里,刘飞接触到了革命思想,他加入了汉口码头工会,参加罢工斗争和反帝运动。

1927年5月,刘飞回乡参加了农民运动,11月,参加黄麻起义。

在革命斗争中,刘飞快速成长,他再也不是那个处处被地主老财欺负的放牛娃了,1929年刘飞任赤卫军连长,配合红军袭击地主武装。

1930年1月,刘飞率全连战士加入中国工农红军,同年6月,光荣加入了开国中将刘飞:《沙家浜》郭建光原型之一人物简介刘飞,原名刘松清,曾用名刘清。

沙家浜故事简介和感悟沙家浜是位于中国江苏省扬州市北部的一片沿江地带,也是一处具有丰富历史和文化遗产的地方。

沙家浜因其独特的自然环境和深厚的历史底蕴而闻名于世。

在沙家浜的故事中,有一个印象深刻的传说。

相传,在古代,这片土地上住着一位名叫沙公的财主。

沙公对老百姓十分慷慨,乐善好施。

他经常向贫苦人家施舍食物和金钱,让人们称他为“善人沙公”。

这个故事体现了沙家浜人民正直善良的品质和共同渡过困难的精神。

沙家浜还是一处充满了历史风貌的地方。

在这里,你可以欣赏到传统的建筑风格和古色古香的街道,感受到江南水乡的独特韵味。

沙家浜曾是扬州的繁华商业区,这里有众多的古建筑、庙宇和名人故居,其中最著名的是明代贡院。

每年,许多游客和文化爱好者都会来到这里,领略那些古老的故事和建筑的美丽。

在游览沙家浜的过程中,我也深深地感受到了这个地方的魅力。

历史和文化的积淀使它成为一个独具特色的旅游胜地。

我被沙公的故事所打动,他的善良和慷慨令人敬佩。

而沙家浜的建筑和街巷则让我感受到了浓厚的艺术氛围和深厚的文化底蕴。

沙家浜故事中散发出的正能量值得我们去思考和品味。

善良和慷慨是人性的美德,帮助那些需要帮助的人们可以让我们变得更加人道主义。

沙公的故事也提醒我们要珍惜历史遗产,保护和传承传统文化。

通过了解和学习沙家浜的故事,我们可以更好地理解我们的历史和文化,从而更好地塑造我们的未来。

总而言之,沙家浜是一个蕴含着丰富历史和文化遗产的地方。

它的故事和景观让人们感受到了江南水乡的魅力和人性的美好。

沙家浜的故事和感悟将继续传承下去,影响着我们每个人,提醒我们要保护我们的文化瑰宝,并在生活中多做善事。

要学那泰山顶上一青松1、教学目标(1)情感目标:对京剧产生兴趣,有积极学习了解表现的愿望,增强对中国民族艺术的感情。

激发学生热爱家乡的情感,培养学生继承革命传统的热情。

(2)过程目标:通过学习了解和聆听以及参与演唱,启发学生积极体验与感受京剧,提高学生鉴赏京剧的能力。

(3)知识技能目标:概要的学习了解京剧的行当、唱腔板式以及现代京剧等基本知识,能够判断京剧的行当和所表现的人物形象特征。

5、教学重点与难点《要学那泰山顶上一青松》的学唱教学重点、难点:1、能学唱一两句歌词。

2、感受战士们的品格。

教学过程:(一)、作品分析:1.《沙家浜》剧情简介故事发生在抗日战争时期,1939年秋,江南一个集镇——沙家浜,这一带是抗日根据地。

新四军某部和敌人迂回作战,一度撤离常熟一带,留下了十八个伤病员。

以指导员郭建光为首的伤病员,由共产党的地下工作者阿庆嫂负责,安置在沙家浜养伤。

他们和群众生活、战斗在一起,军民结下了鱼水深情。

日寇疯狂扫荡。

反动武装“忠义救国军”的头子胡传魁、刁德一和日寇相勾结,千方百计想搜捕这批伤病员。

指导员郭建光率领伤病员隐蔽在芦荡里,在消息隔绝、粮缺药尽的艰难困苦环境中,遵照毛主席的教导,分析敌情,下定决心,排除万难,力争主动,坚持待命,如暴风雨里的青松一样,屹立在高山顶上。

阿庆嫂以开茶馆为掩护,进行了紧张、机智、顽强的斗争。

她抓住敌人的弱点,利用胡、刁之间的矛盾,在基层干部和群众帮助下,冲破险阻,终于使十八个伤病员安全转移。

我伤病员脱险后,胡、刁非常恼火,他们施展诡计当着阿庆嫂的面拷问沙奶奶等革命群众,企图破坏沙家浜的党组织。

阿庆嫂和沙奶奶临危不惧、识破诡计,沙奶奶痛骂敌人,阿庆嫂乘机了解了敌兵司令部的虚实。

新四军某部主力回兵东进,痊愈归队的十八名战士,配合大部队的行动,组织突击排,直插沙家浜,活捉了日寇军官及汉奸胡传魁、刁德一。

旭日东升,红旗招展,沙家浜重新回到人民手中。

2.音乐分析《要学那泰山顶上一青松》是现代京剧《沙家浜》中的一个选段,表现了指导员郭建光和众伤病员在艰苦恶劣的环境中,顽强斗争的坚定意志和崇高革命精神。

沙家浜故事简介沙家浜,位于中国江苏省苏州市吴中区,是一处具有悠久历史和丰富文化内涵的地方。

沙家浜的故事源远流长,充满了传奇色彩和历史韵味,让人们津津乐道。

据传说,沙家浜最早的故事可以追溯到春秋战国时期。

相传,当时的吴王勾践在这里筑起了一座宫殿,用来纪念爱妃西施。

西施是吴王的贤内助,她美丽善良,深受吴王的宠爱。

吴王为了纪念西施,特意在沙家浜修建了一座宫殿,取名“西施宫”。

这个故事流传至今,使沙家浜成为了西施传说的重要场所之一。

除了西施传说,沙家浜还有许多其他引人入胜的故事。

其中最著名的莫过于“沙家浜十景”了。

据史料记载,早在宋代,沙家浜就已经有了“沙家浜十景”的称号,这些景点包括了“西施宫”、“夕阳红”、“水云间”等等,每一个景点都有着它独特的故事和魅力。

这些景点不仅吸引了无数文人雅士前来题咏,也吸引了无数游客前来观赏。

沙家浜的故事还可以追溯到清代。

据史书记载,清代乾隆年间,苏州地区曾经发生过一场大水灾,沙家浜也曾经遭受了严重的水灾。

然而,正是在这场水灾之后,沙家浜的故事才变得更加丰富多彩。

人们在灾后重建沙家浜,修葺了许多古迹,使得沙家浜的历史文化价值得以更好地传承和弘扬。

如今的沙家浜,已经成为了一处旅游胜地,吸引了无数游客前来观光游览。

沙家浜的故事,也随着时间的推移,得以传承和发扬光大。

沙家浜的故事,不仅仅是一段历史,更是一种精神,一种文化的传承。

这些故事,让我们更加热爱这片土地,更加珍惜历史文化的传承和发展。

沙家浜的故事,如同一幅幅古老的画卷,展现着历史的风云变幻,也展现着人们对美好生活的向往和追求。

沙家浜的故事,不仅是一段历史的记忆,更是一种精神的传承。

让我们一起走进沙家浜的故事,感受那份古老而又生动的历史文化魅力,让我们共同见证这片土地上的传奇与光辉。

沙家浜故事简介沙家浜是位于江苏省苏州市吴江区的一个古镇,它不仅有着悠久的历史,还有着许多美丽动人的故事。

沙家浜的故事可以追溯到五代时期,当时这里是一片荒芜之地,后来有一位姓沙的人前来居住,他在这里开垦土地,种植庄稼,渐渐地吸引了越来越多的人前来定居,形成了今天的繁华古镇。

沙家浜的故事中,有一段关于勤劳致富的传说。

相传很久以前,沙家浜一位姓沈的村民在河边捡到了一块金子,他把金子藏在了家里。

但是他并没有因此而懈怠,而是更加勤奋地工作,终于成为了一位富有的商人。

这个故事告诉我们,勤劳致富是一种美德,只有通过辛勤劳动,才能获得真正的财富。

另外,沙家浜还有一段关于孝道的故事。

相传沙家浜有一位老人,他年迈体弱,生活十分困难,但他的儿子却不孝顺,经常不理睬他。

后来,老人病倒在床,生活无法自理,却没有人来照顾他。

就在老人垂危之际,一位孝顺的邻居听说了这件事,立刻前来照料老人,直到老人病愈。

这个故事告诉我们,孝道是中华民族传统美德,我们应该尊敬老人,孝顺父母,这样才能得到他人的尊重和关爱。

此外,沙家浜还有一段与友情相关的故事。

相传沙家浜有两位好朋友,他们情同兄弟,无话不谈。

后来,由于一些误会,他们反目成仇,多年不说话。

直到有一天,一位朋友病重,另一位才知道自己对朋友的冷淡已经伤害了他。

他立刻前去看望朋友,表示歉意。

从此,他们重新成为了朋友。

这个故事告诉我们,友情是宝贵的,我们应该珍惜友谊,不要因为一时的误会而破裂。

总的来说,沙家浜的故事充满了智慧和温暖,这些故事不仅是古镇的历史,更是中华民族的传统美德。

通过这些故事,我们可以更好地了解中国传统文化,传承中华民族的优良传统,让这些美好的故事继续在我们心中传承下去。

沙家浜著名景点简介沙家浜位于中国江苏省苏州市吴中区,是一处以自然风光和人文景观为主的著名旅游景点。

这里有着得天独厚的地理位置,被太湖环抱,拥有丰富的自然资源和悠久的历史文化。

沙家浜的美丽景色和独特的文化底蕴吸引了众多游客前来观光和休闲度假。

首先,沙家浜以其迷人的自然风光而闻名。

这里的太湖湖光山色令人陶醉,湖水清澈见底,湖面波光粼粼。

太湖是中国最大的淡水湖之一,也是中国五大淡水湖之一,拥有着独特的地理环境和丰富的生态资源。

在沙家浜,游客可以欣赏到太湖的壮丽景色,尽情领略大自然的鬼斧神工。

此外,沙家浜还有着丰富的植被和野生动物资源,各种珍稀的水生植物和鸟类在这里生息繁衍,构成了一个自然生态系统。

其次,沙家浜还有着丰富的历史文化底蕴。

这里的历史可以追溯到两千多年前的春秋战国时期,曾是吴王夫差和楚王屈原交好的地方。

在沙家浜,游客可以欣赏到许多历史文化遗迹,如吴文化的代表性建筑——吴王宅邸,它是吴越文化的重要组成部分,具有很高的历史和艺术价值。

此外,沙家浜还有着许多古老的庙宇和古建筑,如吴门书院、龙头寺等,这些建筑物展现了中国传统建筑的独特风格和艺术魅力。

除了自然风光和历史文化,沙家浜还以其丰富多样的旅游活动而闻名。

这里有着各种各样的水上娱乐项目,如划船、游泳、钓鱼等,让游客可以尽情享受水上运动的乐趣。

此外,沙家浜还有着丰富的民俗文化和传统手工艺品,如苏绣、剪纸、扎染等,让游客可以亲身体验中国传统文化的魅力。

此外,沙家浜还有着丰富的美食资源,如太湖鲜鱼、鲜虾、莼菜等,让游客可以品尝到地道的江南美食。

总的来说,沙家浜是一处以自然风光和人文景观为主的著名旅游景点。

这里的迷人景色、丰富的历史文化和多样化的旅游活动吸引了众多游客前来观光和休闲度假。

无论是追溯历史文化,还是欣赏自然风光,沙家浜都可以为游客提供一个难忘的旅行体验。

如果你计划前往苏州旅游,不妨考虑一下沙家浜,相信你一定会被这里的美景和独特的文化魅力所倾倒。

苏州沙家浜景区简介

沙家浜风景区位于苏州市西南的阳澄湖畔,北距苏州市区

30公里,南距上海市80公里,西至常熟市区,东临京杭大运河。

总面积为27.5平方公里。

是国家级旅游度假区、全国首批国家

4A级旅游区、全国十大红色经典景区、国家森林公园、国家级

水利风景区。

沙家浜风景区以沙家浜革命历史遗址为核心,包括横泾老街、常德桥、横泾村和芦苇荡等景点,以抗日时期的革命活动为背景,以江南水乡园林为特色,是一处融自然风光与人文景观于一体的

旅游度假胜地。

沙家浜风景区以横泾老街为中心,东起芦苇荡,西至横泾村,北至金家浜,南到横泾村。

沙家浜风景区由沙家浜景区、横泾景

区和芦苇荡景区三大部分组成。

其中以沙家浜为中心的横泾景区

是整个风景区的核心部分。

横泾老街位于景区内中心位置,全长

约1000米。

整个老街保存着江南水乡的建筑特色和风格:“青砖

小瓦马头墙,回廊挂落花格窗”。

横泾村是沙家浜风景区内一个

保存最完好的水乡村落,村民都是原住居民。

—— 1 —1 —。

《沙家浜》简介

《沙家浜》是八大样板戏之一。

京剧《沙家浜》的前身是沪剧《芦荡火种》。

1963年,北京京剧团接受了改编沪剧《芦荡火种》的任务,创作组由汪曾祺、杨毓珉、肖甲、薛恩厚4人组成,汪曾祺作为主要执笔者,在改编过程中把功夫放在了剧本的文学性上。

改编后的《芦荡火种》的京剧最初取名为《地下联络员》,由赵燕侠饰阿庆嫂,谭元寿饰郭建光。

后经国家领导人审看,剧名由毛泽东主席定为《沙家浜》。

剧情简介

抗战时期,江南新四军浴血抗日,某部指导员郭建光带领十八名新四军伤病员在沙家浜养伤,“忠义救国军”胡传魁、刁德一假意抗战暗投日寇,地下共产党员阿庆嫂依靠以沙奶奶为代表的进步抗日群众,巧妙掩护了新四军安全伤愈归队,最终消灭了盘踞在沙家浜的敌顽武装,继续为解放江南大好河山奋战。