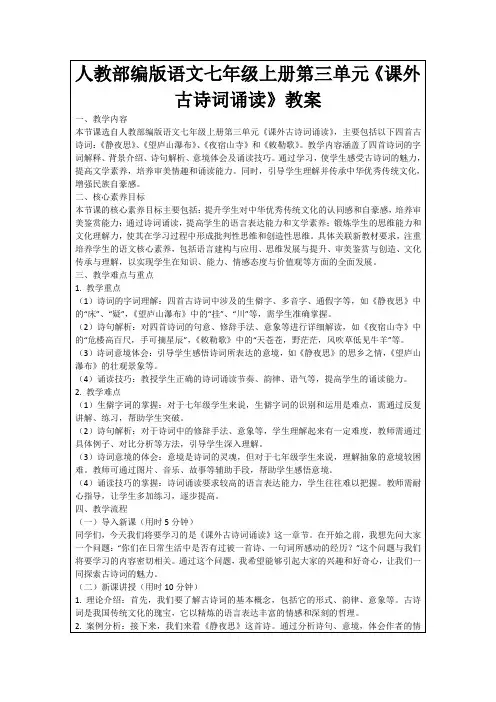

部编版七年级语文上册课外古诗词诵读

- 格式:ppt

- 大小:1.68 MB

- 文档页数:12

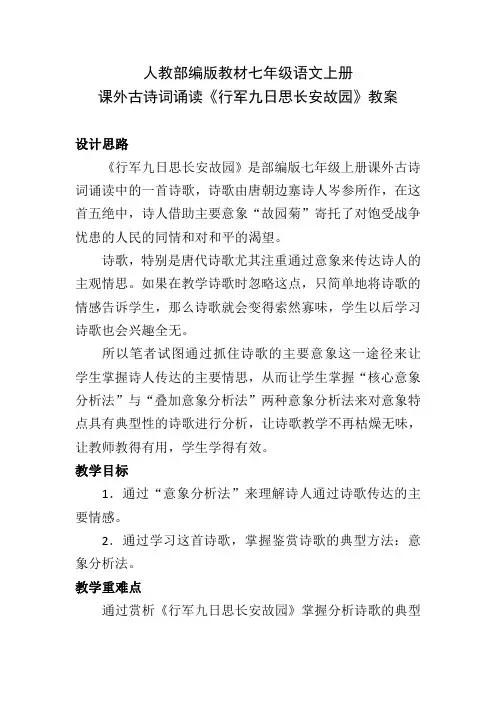

人教部编版教材七年级语文上册课外古诗词诵读《行军九日思长安故园》教案设计思路《行军九日思长安故园》是部编版七年级上册课外古诗词诵读中的一首诗歌,诗歌由唐朝边塞诗人岑参所作,在这首五绝中,诗人借助主要意象“故园菊”寄托了对饱受战争忧患的人民的同情和对和平的渴望。

诗歌,特别是唐代诗歌尤其注重通过意象来传达诗人的主观情思。

如果在教学诗歌时忽略这点,只简单地将诗歌的情感告诉学生,那么诗歌就会变得索然寡味,学生以后学习诗歌也会兴趣全无。

所以笔者试图通过抓住诗歌的主要意象这一途径来让学生掌握诗人传达的主要情思,从而让学生掌握“核心意象分析法”与“叠加意象分析法”两种意象分析法来对意象特点具有典型性的诗歌进行分析,让诗歌教学不再枯燥无味,让教师教得有用,学生学得有效。

教学目标1.通过“意象分析法”来理解诗人通过诗歌传达的主要情感。

2.通过学习这首诗歌,掌握鉴赏诗歌的典型方法:意象分析法。

教学重难点通过赏析《行军九日思长安故园》掌握分析诗歌的典型方法:意象分析法。

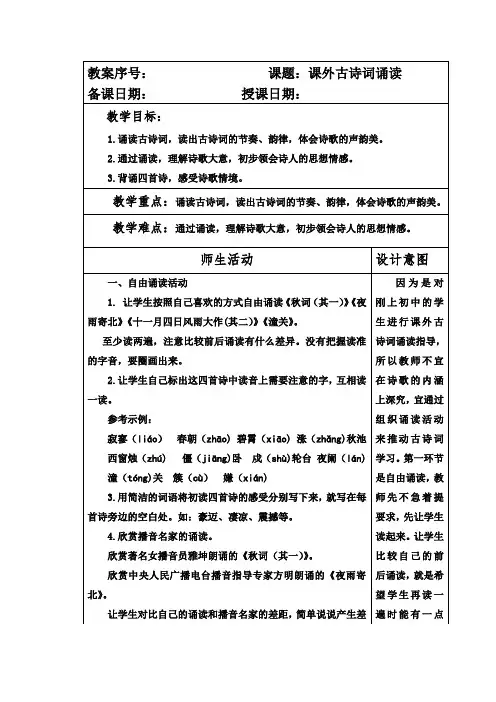

教学课时一课时教学过程一、导入学生朗读《行军九日思长安故园》直接进入诗歌学习。

二、朗诵诗歌,初探诗歌的情思。

(一)朗诵诗歌,正字音诗句“强欲登高去”中的“强”字应读qiăng,诗中表示勉强之意。

(二)根据自己的理解,说说这首诗歌表达了作者什么样的思想感情?屏显:《行军九日思长安故园》想要表达什么?(学生经过思考给出自己的见解,教师在学生充分回答的基础上给出结论。

)屏显:这首诗寄托了作者对饱经战争忧患的人民的同情以及对和平生活的渴望。

三、学习“意象”,明确诗歌意象的类型并掌握“意象分析法”。

(一)明确“意象”这一分析诗歌的重要途径的简单含义。

通过上述对诗歌情感的探讨,在此适时给出诗歌中重要的情感传达媒介——“意象”的概念。

屏显:意象,指的是融合了作者主观情思的具体可感的艺术形象。

意象就是含有作者某种思想感情的形象。

(二)理解“核心意象”,并学以致用。

1.点出“意象”类型一:核心意象。

【最新版】部编版七年级上册语文《课外古诗词诵读》知识点总结峨眉山月歌写作背景此诗是李白初离蜀地时的作品,当时李白即将离开家乡外出闯荡,在赴长江中下游的舟行途中,写下此诗。

品诗词对照翻译及赏析作品主旨这首诗写诗人即将离开故乡外出远游时,秋夜行船所看到的夜景,抒发了诗人即将离开故乡外出闯荡的憧憬、喜悦以及对友人的思念之情。

江南逢李龟年文学常识杜甫(712—770),字子美,唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”,被后人尊称为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。

品诗词对照翻译及赏析作品主旨诗人运用对比手法,通过昔日与李龟年的接触及如今与李龟年在他乡重逢的对比,流露出对开元盛世的无限怀念,对国运衰微现实的无限感慨和对个人身世飘零的深切感伤。

行军九日思长安故园文学常识岑参(约715—770),唐代边塞诗人,与高适并称“高岑”。

品诗词对照翻译及赏析作品主旨这首诗写诗人“强欲登高”而“无人送酒”,又联想到故园的菊花,慨叹故园已成战场,抒发了诗人思乡的惆怅和对国事的忧虑,寄托着诗人对饱经战争忧患的人民的同情以及对和平美好生活的渴望。

夜上受降城闻笛文学常识李益(748—约829),字君虞,唐代边塞诗人。

品诗词对照翻译及赏析作品主旨这首诗描述了在万籁俱寂的大漠之中,夜风送来凄凉幽怨的芦笛声,陡然唤醒了“征人”的思乡情绪,表现了将士们的思乡怀亲之情。

秋词(其一)文学常识刘禹锡(772—842),字梦得,唐代文学家,有“诗豪”之称,与白居易合称“刘白”。

品诗词对照翻译及赏析作品主旨诗人有力地否定了自古以来那种悲秋的论调,热情赞美秋天,以明丽的秋景引出豪迈的诗情,隐含诗人因支持变法而屡遭贬谪,却愈挫愈奋的乐观、豪壮的情怀。

夜雨寄北文学常识李商隐( 约813—约858),字义山,号玉谿生,唐代诗人,与杜牧并称“小李杜”。

写作背景本诗是诗人在巴蜀羁旅期间写给家人的。

因为长安在巴蜀的北方,所以题目中用“寄北”。

品诗词对照翻译及赏析作品主旨这首诗虚实相生,既有眼前实景,又想象未来的情景,表现了诗人羁旅他乡的孤寂和渴望与家人团聚的心情。

三峡。

想你却难相见,恋恋不舍去向渝州。

次句境中有人,第三句中人已露面:他正连夜从清溪驿出发进入岷江,向三峡驶去。

这位“仗剑去国,辞亲远游”的青年,乍离乡土,对故国故人不免恋恋不舍。

江行见月,如见故人。

然而明月毕竟不是故人,于是只能“仰头看明月,寄情千里光”了。

末句“思君不见下渝州”,表达依依惜别的无限情思,可谓语短情长。

诗中连用了五个地名,构思精巧,不着痕迹,诗人依次经过的地点是:峨眉山──平羌江──清溪──三峡──渝州,诗境就这样渐次为读者展开了一幅千里蜀江行旅图。

除“峨眉山月”以外,诗中几乎没有更具体的景物描写;除“思君”二字,也没有更多的抒情。

然而“峨眉山月”这一集中的艺术形象贯串整个诗境,成为诗情的触媒。

由它引发的意蕴相当丰富:山月与人万里相随,夜夜可见,使“思君不见”的感慨愈加深沉。

明月可亲而不可近,可望而不可接,更是思友之情的象征。

凡咏月处,皆抒发江行思友之情,令人陶醉。

连用五个地名,精巧地点出行程,既有“仗剑去国,辞亲远游”的豪迈,也有思乡的情怀,语言流转自然,恰似“清水出芙蓉,天然去雕饰”。

本来,短小的绝句在表现时空变化上容易受到限制,因此一般写法是不同是超越时空。

但这首诗在时间和空间跨度上达到了驰骋自由的境地,二十八个字中出现了五个地名,共计十二个字,这在万首唐人绝句中是仅见的,人们不但不感到重复,而且认为是绝唱,其原因就在于诗境中无处不渗透着江行的经验和思友之情,无处不贯穿着山月这一具有象征意义的艺术形象它把广阔的空间和较长的时间统一起来。

其次地名的处理也富有变化。

“峨眉山月”、“平羌江水”是地名附加于景物,是虚用;“发清溪”、“向三峡”、“下渝州”则是实用,在句中的位置也有不同,所以读起来就觉得不着痕迹,自然入妙。

五、课文主题这首诗是年轻的李白初离蜀地时的作品,全诗用了五个地名,通过山月和江水展现了一幅千里蜀江行旅图,抒发了作者离乡江行思友之情和对故乡的眷恋之情。

江南逢李龟年一、作者简介杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老,世称“杜工部”、“杜少陵”等,汉族,河南府巩县(今河南省巩义市)人,唐代伟大的现实主义诗人,杜甫被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。