八年级科学原子结构的模型

- 格式:ppt

- 大小:789.50 KB

- 文档页数:22

《原子结构的模型》学历案(第一课时)一、学习主题本节课的学习主题为“原子结构的模型”。

通过本节课的学习,学生将了解原子的基本概念、原子的组成及其结构模型,理解原子内部电子的排布和运动规律,为后续学习化学知识打下基础。

二、学习目标1. 知识与理解:掌握原子的基本概念,了解原子的组成及各部分的功能;理解原子结构模型的演变过程,掌握现代原子结构模型——电子云模型的基本内容。

2. 过程与方法:通过观察实物图片、动画演示等教学手段,理解原子内部电子的排布和运动规律;通过小组讨论、合作学习等方式,培养学生的观察能力、思维能力和合作能力。

3. 情感态度与价值观:激发学生对科学知识的兴趣和好奇心,培养学生对科学探究的严谨态度和科学精神。

三、评价任务1. 课堂表现评价:通过学生在课堂上的表现,评价其对于原子结构模型的理解程度,包括回答问题的准确性、参与讨论的积极性等。

2. 作业评价:布置相关作业,如绘制原子结构示意图、撰写关于原子结构模型的短文等,评价学生对知识的掌握程度和应用能力。

3. 测试评价:通过期中、期末等阶段性测试,评价学生对原子结构模型知识的理解和应用能力。

四、学习过程1. 导入新课:通过复习前一节课的内容,引导学生思考物质是由什么组成的,从而引出原子的概念。

2. 新课讲解:通过PPT、实物图片、动画演示等方式,讲解原子的组成及各部分的功能,介绍原子结构模型的演变过程,重点讲解现代原子结构模型——电子云模型的基本内容。

3. 小组讨论:学生分组讨论原子内部电子的排布和运动规律,每组选派代表汇报讨论结果。

4. 实践操作:学生动手操作原子结构模型教具,加深对原子结构模型的理解。

5. 课堂小结:总结本节课的重点内容,强调原子结构模型的重要性。

五、检测与作业1. 课堂检测:进行小测验,检测学生对原子结构模型的理解程度。

2. 课后作业:布置相关作业,如绘制原子结构示意图、撰写关于原子结构模型的短文等,巩固所学知识。

第3节原子结构的模型1教学目标(1)了解原子结构模型及其在历史上的发展过程,体验建立模型的思想。

(2)知道原子核式结构模型的主要内容(3)知道ɑ粒子散射实验的方法和现象,并能实验现象作出解释。

及2.过程与方法(1)通过对ɑ粒子散射实验结果的讨论与交流,培养学生对现象的分析中归纳中得出结论的逻辑推理能力。

(2)通过核式结构模型的建立,体会建立模型研究科学问题的方法,理解科学模型的演化及其在科学学发展过程中的作用。

(3)了解研究微观现象的一般科学方法3.情感、态度与价值观(1)通过对原子模型演变的历史的学习,感受科学家们细致、敏锐的科学态度和不畏权威、尊重事实、尊重科学的科学精神。

(2)通过对原子结构的认识的不断深入,使学生认识到人类对微观世界的认识是不断扩大和加深的,领悟和感受科学研究方法的正确使用对科学发展的重要意义。

2学情分析(1)了解原子结构模型及其在历史上的发展过程,体验建立模型的思想。

(2)知道原子核式结构模型的主要内容(3)知道ɑ粒子散射实验的方法和现象,并能实验现象作出解释。

及2.过程与方法(1)通过对ɑ粒子散射实验结果的讨论与交流,培养学生对现象的分析中归纳中得出结论的逻辑推理能力。

(2)通过核式结构模型的建立,体会建立模型研究科学问题的方法,理解科学模型的演化及其在科学学发展过程中的作用。

(3)了解研究微观现象的一般科学方法3.情感、态度与价值观(1)通过对原子模型演变的历史的学习,感受科学家们细致、敏锐的科学态度和不畏权威、尊重事实、尊重科学的科学精神。

(2)通过对原子结构的认识的不断深入,使学生认识到人类对微观世界的认识是不断扩大和加深的,领悟和感受科学研究方法的正确使用对科学发展的重要意义。

3重点难点教学重点1.引导学生小组自主思考讨论在于对ɑ粒子散射实验的结果分析从而否定汤姆生模型,得出原子的核式结构;2.原子结构及其中的各粒子间量的关系;3.体会原子结构模型的建立的历程及科学方法。

《原子结构的模型》作业设计方案(第一课时)一、作业目标本次作业旨在巩固学生对原子结构基本知识的理解,加深对原子模型的认识,并培养学生通过动手实践和小组讨论等方式,提升自主学习和合作探究的能力。

二、作业内容1. 预习准备学生需提前预习《原子结构的模型》课程内容,了解原子、质子、中子、电子等基本概念,并准备回答与课程内容相关的基础问题。

2. 理论学习学生需认真听讲,记录教师关于原子结构模型的讲解内容,包括原子模型的历史演变、不同模型的特点等。

3. 实践操作(1)制作原子模型:学生需利用日常生活中的材料(如乒乓球、吸管、橡皮泥等)制作简易的原子模型,并标明质子、中子和电子的位置。

(2)小组讨论:学生需在小组内交流各自制作的原子模型,讨论不同模型之间的异同,并尝试用所学的知识解释原子结构。

4. 课堂作业完成一份关于《原子结构的模型》的课堂练习题,包括选择题、填空题和简答题等,以检验学生对原子结构知识的掌握情况。

三、作业要求(1)预习准备:要求学生在预习过程中主动思考,提出自己的问题并尝试寻找答案。

(2)理论学习:学生在听讲过程中要认真做笔记,确保理解教师讲解的内容。

(3)实践操作:制作的原子模型要符合科学原理,小组成员之间要互相帮助,共同完成模型的制作和讨论。

(4)课堂作业:要求学生在规定时间内独立完成作业,字迹工整,答案准确。

四、作业评价(1)评价标准:根据学生预习准备的情况、课堂听讲的表现、实践操作的成果以及课堂作业的完成情况进行评价。

(2)教师评价:教师需对学生的作业进行批改和点评,指出学生在学习过程中的优点和不足。

(3)小组互评:鼓励学生之间进行互评,相互学习,共同进步。

五、作业反馈(1)反馈形式:通过课堂讲解、小组讨论等方式,对学生完成的作业进行反馈。

(2)问题解答:针对学生在作业中遇到的问题,教师需进行解答和指导。

(3)后续跟进:根据学生的作业情况,教师需制定针对性的教学计划,对学生的学习进行跟进和辅导。

原子结构的模型一、教学目标(一)知识与技能1.通过小组合作、问题引导、任务解决了解原子结构模型建立的历史过程及各种模型的局限性及建立的依据。

2.知道α粒子大角度散射实验的实验方法和实验现象,会分析实验现象建构正确的核式结构模型。

(二)过程与方法1.通过类比的方法模拟各种原子结构的模型,通过对模型的观察进一步培养学生分析、归纳并得出结论修正旧模型得出新模型的逻辑分析能力。

2.通过交流、合作培养学生合作意识,通过对不同模型的发展比较感受科学是不断发展的。

(三)情感、态度与价值观1.通过对原子结构模型的科学史学习体会和感受人们对物质世界的认识过程是曲折的,人们通过质疑、实证和反思不断的推翻旧观点建立新观点。

2.通过原子结构模型的构建体会过程中不断克服困难朝真理迈进的的创新精神。

二、教学重难点1.重点:基于科学史的发展理清各种原子结构模型及模型的特点。

2.难点:模拟α粒子大角度散射实验,利用类比法使学生能够深入了解科学本质。

三、教学和学情分析 本节教学内容主要包括了道尔顿的“实心球模型”、汤姆生的“西瓜模型”、卢瑟福的“核式结构模型”、玻尔的“分层结构模型”和电子云模型。

对于微观粒子的模型构建是一个不断修正的过程,旧的原子结构模型碰到一些无法解释的现象时就需要修正而使之能够解决现有的问题。

由于微观粒子用肉眼是无法观察,因此需要借助模型、视频和一些直观化的器材帮助学生构建抽象思维能力。

课堂中需要借助类比法建构模型以帮助学生突破教学重难点。

四、设计思路教学环节教师活动学生活动 设计意图原子和两个氢原子构成。

学生思考、观察、回答:圆的、实心的。

学生对比结合模型的特点把这种模型叫做实心球模型。

【质疑】如果不可师展示下图模型。

4.汤姆生提出的模型是不是全部否定掉道尔顿的模型? 5.请同学们结合这种模型的特点给这种模型起个名字。

模型。

以α粒子散射实验为载体揭示汤姆生模型不能揭示的现象,引发思考而提出新的原子结构模型——卢瑟福模型。

原子结构的三种模型1.经典物理学模型经典物理学模型是早期科学家在研究原子结构时提出的一种模型。

根据经典物理学的原子理论,原子由带正电的核和围绕核旋转的带负电的电子组成。

该模型假设电子在轨道上的运动类似于行星绕着太阳公转一样,称为行星模型或Rutherford模型。

根据这个模型,原子中所有的质量都集中在核中,电子则围绕核中心运动。

该模型的优点是简单易懂,便于理解。

然而,该模型忽略了量子效应,无法解释一系列观测现象,例如光谱线的分裂和原子的稳定性。

2.量子力学模型量子力学模型是根据现代物理学理论提出的。

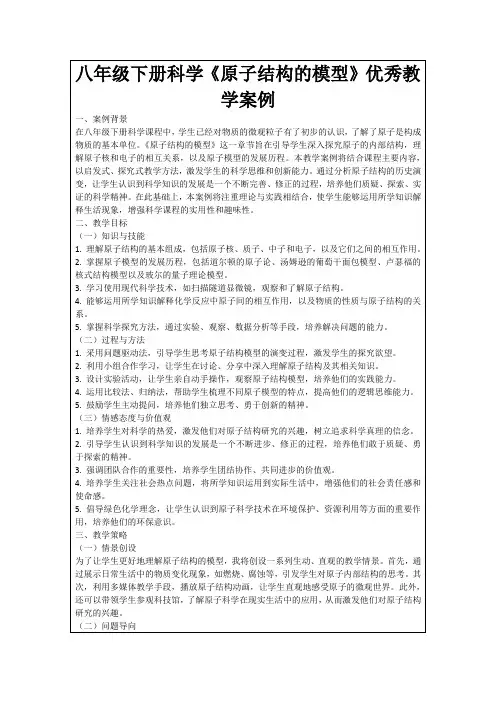

根据量子力学的原子理论,原子中的电子并不是沿着确定的轨道运动,而是处于一种模糊的状态,称为电子云。

电子云描述了电子在空间中的可能位置。

该模型认为,电子的位置和能量是通过数学形式的波函数来描述的,波函数的平方可以解释电子在特定位置的可能性。

量子力学模型的优点是能够很好地解释许多实验现象,例如光谱线的分裂和原子的稳定性。

然而,该模型的数学描述较为复杂,涉及到概率等概念,不太容易直观理解。

3.核物理学模型核物理学模型是对原子核的结构和性质进行研究的模型。

该模型认为原子核由质子和中子组成。

质子带正电,中子不带电。

质子和中子被称为核子。

质子和中子的总数被称为质子数,不同元素的原子核具有不同的质子数。

核物理学模型的重要发现之一是核力,核力使得质子和中子在原子核中相互吸引和结合。

该模型也解释了放射性衰变和核反应等现象。

核物理学模型的优点是能够很好地解释原子核的稳定性和不稳定性,并提供了对核反应的理论基础。

然而,该模型仍然需要量子力学的支持,因为质子和中子也是由夸克组成的微观粒子,其性质和相互作用需要量子力学的描述。

综上所述,原子结构的三种模型分别是经典物理学模型、量子力学模型和核物理学模型。

这些模型在不同的历史时期提供了对原子结构的不同理解,丰富了我们对原子世界的认识。

科学八年级下册第一章第三节原子结构的模型一、原子结构模型的建立与发展史1、道尔顿:实心原子结构模型(提出近代原子学说的科学家是道尔顿)2、汤姆森:“汤姆森模型”、“西瓜模型,原子是一个平均分布着正电荷的球体,带负电的电子嵌在中间。

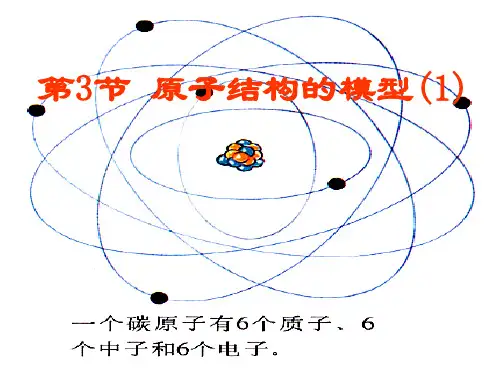

发现电子3、卢瑟福:“卢瑟福模型”、“行星模型”,实验过程一一用带正电荷的a粒子轰击金属箔,发现:大部分沿直线运动、极少发生偏转、有的被反弹金箔(a)4、玻尔:“分层模型”,电子在固定的轨道上分层运动5、现代科学理论:“电子云模型”,电子像云雾一样笼罩在核的周围,有的区域多,有的区域少----- 说明建立模型往往需要一个不断完善和不断修正的过程二、原子的结构原子是由居于原子中心的带正电荷的原子核和带负电荷的核外电子构成;担原子核和核外的电子所带的电荷总数相等,电性相反,整个原子不显电性。

原子很小,但原子核更小。

若把电子运动的范围比作一个大型运动场的话,原子核就像运动声里的一粒芝麻。

二、原子核的结构⑴原子核由质子和中子构成,其中一个质子带一个单位的正电荷,中子不带电。

⑵原子中电子的质量在整个原子质量中所占比重极小,可忽略不计,因而原子的质量主要集中在原子核上。

⑶核电荷数=质子数=核外电子数,不是所有原子核都有中子⑷质子和中子又是由更小的微粒夸克构成。

(5)原子的相对质量=质子数+中子数【典型例题】例1.绝大多数原子的原子核中含有()A.质子、中子、电子B.质子、电子C.中子、电子D.质子、中子例2.有下列粒子①分子②原子③质子④中子⑤电子,其中带正电荷的有 ______________ ,带负电荷的有__________ ,不带电的有____________ ;在同种原子中,粒子数目一定相同的是 ______________ (质子和电子)。

例3.下列关于原子的叙述正确的是()A.原子是不能再分的微粒。

B. 一切物质都是由原子直接构成的。

C. 一切原子的原子核由质子和中子构成。

原子结构的三种模型

原子结构是一个涉及微观粒子的领域,从科学家们成功地揭示了原子的存在以来,原子的结构理论便成为物理、化学、材料科学等领域中非常重要的一项研究课题。

在历史上,曾经有过几种关于原子结构的模型,而本文将简要介绍其中最著名的三种模型。

1. 汤姆逊模型:

汤姆逊模型是在1897年被英国科学家汤姆逊提出,它提出了原子具有一个球形的正电荷基质和散布在其周围的负电子。

这个模型也称为“葡萄干蛋糕模型”,因为他将原子想象成一个带正电载体的葡萄干,并散布着小的带负电的球形电子。

2. 卢瑟福模型:

1911年,卢瑟福提出了一个不同于汤姆逊模型的原子结构模型。

在这个模型里,原子由一个带有正电荷量的核心和围绕着核心运转的负电子组成。

卢瑟福的实验表明,带正电的粒子(即核心)主要集中在原子的中心处,而电子则在核外运行。

他的模型被称为“太阳系模型”,因为原子的结构被比喻成了太阳和围绕它旋转的行星。

3. 波尔模型:

在卢瑟福模型之后,丹麦物理学家尼尔斯·玻尔提出了他的原子结构模型,即“波尔模型”。

在这个模型中,玻尔认为电子运行在确定的轨道上,而轨道周围则是带有正电荷的核心。

波尔模型解释了为

什么原子只会发出特定的能量光子(即光谱线),电子的能量水平是量子化的,即只有在某些固定的能级上才可以停留,而其他能量状态是不允许的。

综上所述,汤姆逊模型、卢瑟福模型和波尔模型在原子结构的研究领域中都占据了重要的地位,它们各自提出了原子的不同结构和性质,并对后来的原子研究奠定了基础。