北师大版九年级数学上册《图形的位似》

- 格式:pptx

- 大小:1014.85 KB

- 文档页数:12

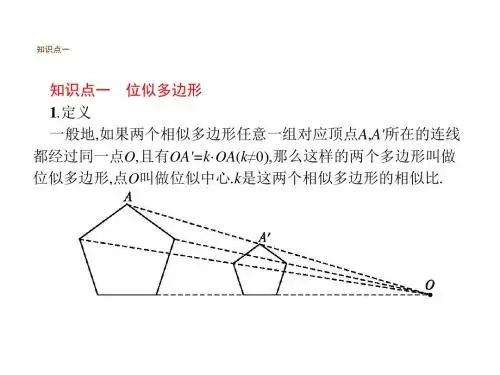

8 图形的位似第1课时位似图形及其画法1.了解图形的位似的概念,会判断简单的位似图形和位似中心.2.理解位似图形的性质,能利用位似将一个图形放大或缩小,解决一些简单的实际问题.3.采用引导、启发、合作、探究等方法,经历观察、发现、动手操作、归纳、交流等数学活动,获得知识,形成技能,发展思维,学会学习.4.使学生亲身经历位似图形的概念形成过程和位似图形性质的探索过程,感受数学知识的实用性.【教学重点】图形的位似概念、位似图形的性质及利用位似把一个图形放大或缩小.【教学难点】探索位似概念、位似图形的性质及利用位似准确地把一个图形通过不同的方法放大或缩小.一、情境导入,初步认识下列图片是形状相同的一组图形.在图①上取一点A与图②上取相应点B的连线是否经过镜头中心P?换其它点呢?【教学说明】展示现实生活中的位似图形,让学生体会本课的价值,激发学生的兴趣.启发学生寻找图形的特点.二、思考探究,获取新知观察下面图形,有相似图形吗?如果有,有什么特征?【教学说明】教师演示引导学生观察对应点连线、对应边有什么特点.【归纳总结】如果两个图形不仅相似,而且每组对应点所在的直线都经过同一点,并且对应边平行(或在同一直线上),那么这样的两个图形叫做位似图形, 这个点叫做位似中心. 显然,位似图形是相似图形的特殊情形,其相似比又叫做它们的位似比.注意:同时满足下面三个条件的两个图形才叫做位似图形.三条件缺一不可:①两图形相似;②每组对应点所在直线都经过同一点;③对应边互相平行(或在同一直线上).2.把下面的四边形缩小到原来的12(相似比是12或位似比是12).解:(位似中心在图形外)作法略.四边形A′B′C′D′即为所求.你有其他画法吗?请互相交流.【教学说明】启发学生自己画,引导学生利用位似图形的性质画位似图形.组织学生讨论位似中心的位置有几种情况并画出图形.【归纳总结】画位似图形的方法:1.确定位似中心;2.找对应点;3.连线;4.下结论.三、运用新知,深化理解1. 下列说法中正确的是(D )A.位似图形可以通过平移而相互得到B.位似图形的对应边平行且相等C.位似图形的位似中心不只有一个D.位似中心到对应点的距离之比都相等2.如图,火焰的光线穿过小孔O ,在竖直的屏幕上形成倒立的实像,像的长度BD=2cm ,OA=60cm,OB=15cm ,则AC 的长度为8cm.3. 如图,五边形A ′B ′C ′D ′E ′与五边形ABCDE 是位似图形,且位似比为12. 若五边形ABCDE 的面积为17cm 2, 周长为20cm ,那么五边形A ′B ′C ′D ′E ′的面积为2174cm ,周长为 10 cm .4.如图,A ′B ′∥AB ,B ′C ′∥BC ,且OA ′∶A ′A=4∶3,则△ABC 与 △A ′B ′C ′ 是位似图形,位似比为 7∶4 ;△OAB 与 △OA ′B ′ 是位似图形,位似比为 7∶4 .答案:△A ′B ′C ′ 7∶4 △OA ′B ′ 7∶45.如图:三角形ABC ,请你在网格中画出把三角形ABC 以C 为位似中心放大2倍的三角形.【教学说明】小组合作交流、探究,动手操作.通过例题、练习,让学生总结解决问题的方法,以培养学生良好的学习习惯.四、师生互动,课堂小结通过本节课的学习,你有哪些收获?1.布置作业:教材“习题4.13”中第1、2 题.2.完成练习册中相应练习.在学习图形的位似概念过程中,让学生用类比的方法认识到事物总是互相联系的,温故而知新.而通过“位似图形的性质”的探索,让学生认识到事物的结论必须通过大胆猜测、推理和归纳.在分析理解位似图形性质时,加强师生的互动,提高学生分析问题、解决问题的能力.第2课时平面直角坐标系中的位似变换1.理解位似图形的定义,能熟练地利用坐标变化将一个图形放大与缩小.2.理解平移、轴对称、旋转和位似四种变换的基本性质,会按要求画出经变换后的图形.3.在具体活动操作中,培养学生的动手操作能力,进一步增强用位似变换来解决实际问题的能力.4.在观察、操作、推理、归纳等探索过程中,进一步培养学生综合运用知识的能力,体验成功的喜悦,树立良好的数学自信心.【教学重点】用图形的坐标变化来表示图形的位似变换,能综合运用平移、轴对称、旋转和位似进行图案设计.【教学难点】体会用图形的坐标变化来表示图形的位似变换的变化规律.一、情境导入,初步认识问题如图,已知点A(0,3),B(2,0)是平面直角坐标系内的两点,连接AB.(1)将线段AB向左平移3个单位得到线段A1B1,画出图形,并写出A1,B1的坐标;(2)作出线段AB关于y轴对称的线段A2B2,并写出A2,B2点的坐标;(3)将线段AB绕原点O旋转180°得到线段A3B3,画出图形,并写出A3,B3的坐标.(4)以原点O为位似中心,位似比为12,把线段AB缩小,得到线段A4B4,请在图中画出线段A4B4,写出A4,B4坐标.观察对应点坐标的变化,你有什么发现?【教学说明】问题(1)、(2)、(3),从学生已有的知识入手,以问题为载体,自然复习平移、轴对称、旋转等变换.而问题(4),则是承上启下为新课的学习做好铺垫,同时,与问题(1)、(2)、(3)一起形成了完整的知识结构,这样以旧引新,帮助学生建立新旧知识间的联系.对问题(1)、(2)、(3)的处理,可采用灵活多样形式,既可自主探究,也可小组讨论相互交流,教师也可适时参与讨论.在处理问题(4)时,教师可给学生充裕的探讨时间,让学生自己发现结论.二、思考探究,获取新知通过上面的问题(4)思考,可以发现:在平面直角坐标系中,如果位似是以原点为位似中心,位似比为k,那么位似图形对应点坐标的比为k或-k.这一结论是否正确呢?下面我们再通过探究来验证一下.问题如图,△ABC三个顶点坐标分别为A(2,3),B(2,1),C(4,3),以点O为位似中心,相似比为2,将△ABC放大,得到△A1B1C1.(1)请在图中画出所有满足要求的△A1B1C1;(2)写出A、B、C的对应点A1,B1,C1的坐标;(3)观察对应顶点坐标的变化,你有什么发现?分析与解(1)作直线OA,OB,OC,在射线OA、OB、OC上,截取A1,B 1,C 1,使1112===OA OB OC OA OB OC,依次连接A 1,B 1,C 1,得△A 1B 1C 1,则△A 1B 1C 1是适合要求的图形;类似地,在第三象限可画△A 2B 2C 2,使得△A 2B 2C 2是以O 为位似中心,位似比为2的放大图形,如图所示:(2)把△ABC 放大后,A ,B ,C 的对应点为A 1(4,6),B 1(4,2),C 1(8,6);A 2(-4,-6),B 2(-4,-2),C 2(-8,-6);(3)观察对应点坐标的变化,可以发现,各顶点的横、纵坐标均是其对应点横、纵坐标的k 倍或-k 倍.【教学说明】通过对上述问题的探究思考,让学生主动参与数学知识的“再发现”,在动手——猜想——交流——归纳过程中进一步体验坐标平面内的位似变换性质.性质 在平面直角坐标系中,如果位似是以原点为位似中心,相似比为k ,那么位似图形对应点的坐标的比为k 或-k.三、典例精析,掌握新知例1 △OEF 是△OAB 以点O 为位似中心;由△OAB 放大而得到的,若点A 、B 坐标分别为(-1,4)和(3,2),且相似比为3∶1,求点E 、F 的坐标.分析与解 由坐标平面内以原点O 为位似中心的两个图形的对应顶点坐标之间的关系可以知道,点E ,F 的坐标应为(-1×3,4×3)和(3×3,2×3)或(-1×(-3),4×(-3))和(3×(-3),2×(-3)),即E 、F 的坐标为(-3,12)和(9,6)或(3,-12)和(-9,-6).例2 如图,四边形ABCD 的坐标分别为A (-6,6),B (-8,2),C (-4,0),D (-2,4),画出它的一个以原点O 为位似中心,相似比为12的位似图形. 分析与解 问题的关键是要确定位似图形各个顶点的坐标.根据前面的规律,点A的对应点A′的坐标为(-6×12,6×12),即(-3,3).类似地,可以确定其他顶点的坐标.如图,利用位似中对应点的坐标的变化规律,分别取A′(-3,3),B′(-4,1),C(-2,0),D′(-1,2).依次连接A′,B′,C′,D′,四边形A′B′C′D′就是要求的四边形ABCD的位似图形.【教学说明】这里的两道题都可让学生自主探究,教师巡视,发现问题及时指导,最后教师再展示解题过程,锻炼学生的解题能力.在例2中,还可以画出四边形ABCD类似原点O在第四象限的位似图形,可让学生试一试.四、运用新知,深化理解1.如图表示△AOB和把它缩小后得到的△OCD,求△AOB与△COD的相似比.2.如图,△ABC三个顶点坐标分别为A(2,-2),B(4,-5),C(5,-2),以原点O为位似中心,将这个三角形放大为原来的2倍.【教学说明】所选的两道题是前面知识的延续,学生可自主完成,教师巡视,对优秀者应给予鼓励,增强他们学习兴趣.五、师生互动,课堂小结1.通过本节课的学习,你有哪些收获?2.列举出生活中的位似图案.【教学说明】针对问题1,学生可发表各自看法,这样一方面可提炼本节知识点,另一方面也可对所存在的问题进行探讨,完善知识技能.而问题2则可让学生感受数学来源于生活,从而更深理解本节知识.1.布置作业:从教材P51习题27.3中选取.2.完成练习册中相应练习.本课时可类比上一课时的教学方式进行,只不过本课时涉及到了平面直角坐标系,教学时教师应让学生充分参与,体会平面直角坐标系中的位似变换,以培养学生的动手操作能力和用位似变换解决实际问题的能力.本课的难点是用图形的坐标变化来表示图形的位似变换的变化规律,教师可让学生以小组为单位进行讨论,争取让学生自己发现规律,教师再予以适当点拨,以培养学生的探究能力.。