第四章 中国历史

- 格式:ppt

- 大小:3.56 MB

- 文档页数:24

第四章中国现代史内容标准解读一、关于中国现代史学习板块的说明(一)确定中国现代史学习主题的基本原则中国现代史内容由七个学习主题构成。

确定中国现代史的学习主题,遵循了下面两个原则:1.以中国共产党领导的社会主义现代化建设为主线。

中国现代史从本质上说,是中国共产党领导全国各族人民进行社会主义现代化建设的历史。

初中历史课程在此基础上构建中国现代史学习板块,确定学习主题,能够通过教学充分反映建国五十年来我国政治、经济、外交、国防、科技、教育、文化、社会的历史发展全过程。

2.根据历史学科的特点,注意历史的时序与学习内容的内在联系。

所确定的学习主题,要基本上能反映中国现代史的基本特点和主要内容。

五十年的中国现代史是中国有史以来发生最深刻、最伟大变化的时代,巨大的历史信息量超过以往任何时期。

初中历史课程不可能将中国现代史所有的信息都包罗在内,它只能着重反映现代中国历史上重要的历史事件、历史现象和历史人物。

但这些历史事件、历史人物、历史现象又不是孤零零的,它有内在的联系。

《标准》根据历史发展的时序,将这些历史事件、历史人物和历史现象组织为七个学习主题,通过学习主题既呈现出历史发展的阶段性,又反映了中国现代史的主要内容和发展趋势。

如“中华人民共和国的成立和巩固”“社会主义道路的探索”“建设有中国特色社会主义”这三个学习主题,即是以历史发展时序的三个阶段来设置的。

1949年中华人民共和国的成立是中国现代史的开端;从新中国开始进行工业化建设到党的十一届三中全会以前,是我国从新民主主义转变为社会主义和进行建设社会主义道路探索的阶段;党的十一届三中全会以来,是我国改革开放和社会主义现代化建设的新时期,是建设有中国特色社会主义道路理论形成与实践的重要历史阶段。

这三个学习主题概述了二十世纪中国人民在前进道路上经历的第二次和第三次历史巨变。

再如“民族团结与祖国统一”“国防建设与外交成就”“科技教育与文化”“社会生活”四个学习主题,分别以新中国五十年来在各个方面和各个领域中取得的发展和进步为内容,重点突出改革开放以来中国社会主义现代化建设的成就,反映了建国五十年来我国各个领域的历史发展概貌。

八年级中国历史上册一课到24课的内容总结本文为八年级中国历史上册一课到24课的内容总结:一、第一章:人类文明的起点1.人类文明的起源2.中国古代的三皇五帝时期3.夏、商、周三代的政治、经济、文化特点二、第二章:中华儒学的源流1.儒家思想的发展历程2.孔子及其思想3.道家、墨家和法家思想三、第三章:中华文明的多元融合1.中华文明各民族的文化交流和融合2.秦汉时期的统一和变革3.魏晋南北朝时期的文明交流四、第四章:唐宋的大飞跃1.唐朝的政治、经济和文化特点2.唐代科技和文学艺术的繁荣发展3.宋朝的政治、经济和文化特点五、第五章:元明清的政治经济变迁1.元代政治经济文化特点2.明朝的政治、经济和文化特点3.清朝的政治、经济和文化特点六、第六章:中华传统文化的演变1.传统文化的内涵和特点2.传统文化的发展历程3.传统文化的当代价值七、第七章:近代中华的命运与振兴1.鸦片战争和中国近代史奠基2.晚清政治改革和群众运动3.辛亥革命和近代中华的出路八、第八章:中华民族抗日战争1.抗日战争的发生和背景2.主要战斗和决策3.抗战胜利和国共关系九、第九章:新中国成立的艰难曲折1.新中国成立的历史背景2.新中国的经济和政治建设3.十年文化大革命的启示十、第十章:改革开放和中国特色社会主义1.改革的背景及其基本路径2.中国特色社会主义的主要特征和发展3.中国对外开放的历程和经验十一、第十一章:新时代的兴起和发展1.习近平新时代中国特色社会主义思想的提出2.全面深化改革和全面依法治国3.建设美丽中国和推进全球合作十二、第十二章:丝绸之路的历史与文化1.丝绸之路的起点和发展2.丝绸之路对文化交流和经济发展的影响3.丝路沿线国家和地区的文明与发展十三、第十三章:封建经济的特点与发展1.封建经济的基本特点和发展历程2.封建经济对中国古代社会的影响和贡献3.封建经济与市场经济的对比和启示十四、第十四章:中国传统文化的精神内涵和人文价值1.传统文化的精神内涵和特点2.传统文化的各个领域及其文化价值3.传统文化的现代转化与传承十五、第十五章:现代科技与文化创新1.现代科技的先进性和特点2.文化创新的概念和意义3.文化创新与文化产业的关系十六、第十六章:现代城市的发展与治理1.城市的本质和发展历程2.现代城市的理念和特点3.城市治理的意义和方法十七、第十七章:以人民为中心的发展思想1.中心思想的提出和内涵2.以人民为中心的基本要求和体现3.中心思想与中国特色社会主义的发展十八、第十八章:全球治理与全球化1.全球治理的概念和意义2.全球化的内涵和特点3.中国在全球治理中的作用和价值十九、第十九章:世界文明的交流与互鉴1.世界文明的多元性和共同点2.文明交流和互鉴的历史背景和发展3.文明交流与现代世界的和谐共处二十、第二十章:中国的文化自信和文化输出1.文化自信的内涵和重要性2.文化输出的目的和策略3.中国文化输出的实践与启示二十一、第二十一章:丝路经济带和21世纪海上丝绸之路1.丝路经济带的构想和实践2.海上丝绸之路的概念和特点3.丝路经济带和海上丝绸之路的意义和贡献二十二、第二十二章:中华民族伟大复兴的历史进程1.中国梦的提出和内涵2.复兴进程的阶段和实践3.中国特色社会主义的面临的新挑战和机遇二十三、第二十三章:中国社会主义文化建设的基本方略1.文化建设的基本原理和意义2.新时代中国社会主义文化建设的特点3.文化建设的新举措和发展趋势二十四、第二十四章:文化兴国战略与文化产业的发展1.文化兴国的重要性和实践2.文化产业的特点和贡献3.文化兴国战略与文化产业的关系和互动。

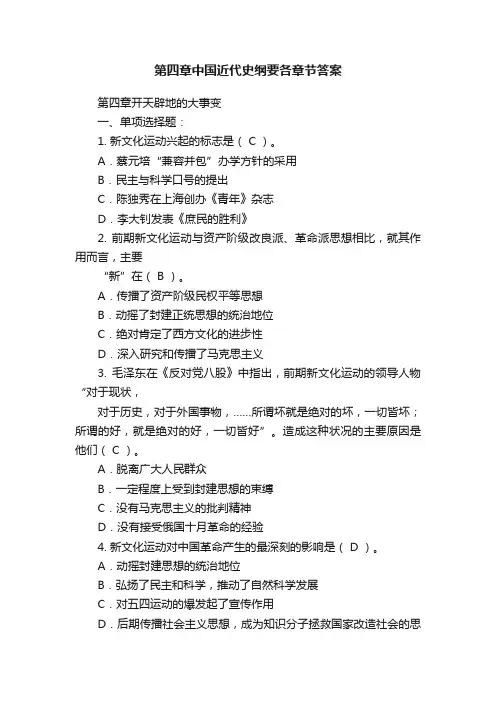

第四章中国近代史纲要各章节答案第四章开天辟地的大事变一、单项选择题:1. 新文化运动兴起的标志是( C )。

A.蔡元培“兼容并包”办学方针的采用B.民主与科学口号的提出C.陈独秀在上海创办《青年》杂志D.李大钊发表《庶民的胜利》2. 前期新文化运动与资产阶级改良派、革命派思想相比,就其作用而言,主要“新”在( B )。

A.传播了资产阶级民权平等思想B.动摇了封建正统思想的统治地位C.绝对肯定了西方文化的进步性D.深入研究和传播了马克思主义3. 毛泽东在《反对党八股》中指出,前期新文化运动的领导人物“对于现状,对于历史,对于外国事物,……所谓坏就是绝对的坏,一切皆坏;所谓的好,就是绝对的好,一切皆好”。

造成这种状况的主要原因是他们( C )。

A.脱离广大人民群众B.一定程度上受到封建思想的束缚C.没有马克思主义的批判精神D.没有接受俄国十月革命的经验4. 新文化运动对中国革命产生的最深刻的影响是( D )。

A.动摇封建思想的统治地位B.弘扬了民主和科学,推动了自然科学发展C.对五四运动的爆发起了宣传作用D.后期传播社会主义思想,成为知识分子拯救国家改造社会的思想武器5. 在20世纪第二个十年,堪称中国历史转折之里程碑的是( C )。

A.武昌起义、中华民国建立B.《新青年》创办、武昌起义C.五四运动、《新青年》创办D.中华民国建立、五四运动6. 最能体现五四运动性质的口号是( C )。

A.废除“二十一条” B.还我青岛C.外争国权,内惩国贼 D.拒绝在和约上签字7. 在民主革命时期,知识分子走向社会、与工农群众结合开始于( B )。

A.戊戌变法时期 B.五四运动时期C.五卅运动时期 D.一二·九运动时期8. 在中国大地上率先举起马克思主义旗帜的是( A )。

A.李大钊 B.陈独秀 C.张国焘 D.毛泽东9. 标志着中国新民主主义革命开端的是( B )。

A.新文化运动 B.五四运动C.中国共产党的诞生 D.辛亥革命10. 著名学者胡绳说:“近代中国在20世纪初处于一个社会大变革时期,中国民主主义革命向新民主主义革命转折,这是诸多因素共同作用的结果。

第四章封建国家教育体制的完备第一节魏晋南北朝官学的改革一、西晋的中央官学西晋在继续兴办太学之外,还创办了一所旨在培养贵族子弟的国子学。

这是我国古代在太学之外,另外设立一所传授同样内容的中央官学的开始,也是西晋教育制度的一个主要特点。

国子学的设立是为了满足士族阶级享有教育特权,严格士庶之别的愿望。

国子学的设置,使中央官学多样化,等级性更明显。

二、南朝宋的中央官学南朝宋文帝当政的元嘉时期,官学教育出现了暂时的繁荣。

文帝征召名儒,先后设立了儒学馆、玄学馆、史学馆、文学馆,四馆并列,各就其专业招收学生进行教学、研究。

泰始六年(470年),宋明帝以国学既废,诏立总明观(亦称东观),置祭酒,设儒、道、文、史四科,每科置博士。

总明观并不是纯粹的教学机构,而是藏书、研究、教学三位一体的机关。

总明观的四科虽与元嘉时期的四馆分科相同,但它以总明观作为总的领导机构,在管理上更加完善,也使原来四个单科性质的大学发展成在多科性大学中实行分科教授的制度。

三、北魏的中央官学北魏明元帝时(409—423年)改国子学为中书学,中书学属中书省管辖,学内设中书博士以教授中书学生。

中书学名称是北魏的特创,太和十年(486年),改中书学为国子学。

为强调皇族的教育,北魏还建起了黄宗学。

黄宗学亦为北魏首创。

附:泰始:????(265年十二月-274年)是西晋皇帝晋武帝司马炎的第一个年号,共计10年。

这也是西晋的第一个年号。

北魏明元帝:拓跋嗣(392年-423年),北魏的第二任皇帝,鲜卑族人。

拓跋嗣文武双全,在位期间,勤政爱民,拓展疆土,励精图治,在北魏历史中处于承上启下的枢纽地位。

第二节隋唐学校教育体系的完备一、文教政策的探索与稳定隋唐时期有多方面的因素影响文教政策和调整,文教政策呈现出阶段性的变化。

在儒学德治思想的主导下,隋唐在开国之初都曾实行崇儒兴学的政策,作为推行教化的根本;又兼利用佛教和道教,作为控制民众思想的工具;积极发展科举,作为选拔人才、改进吏治的重要途径;提倡民间办学,听任私学发展,以补充官学。

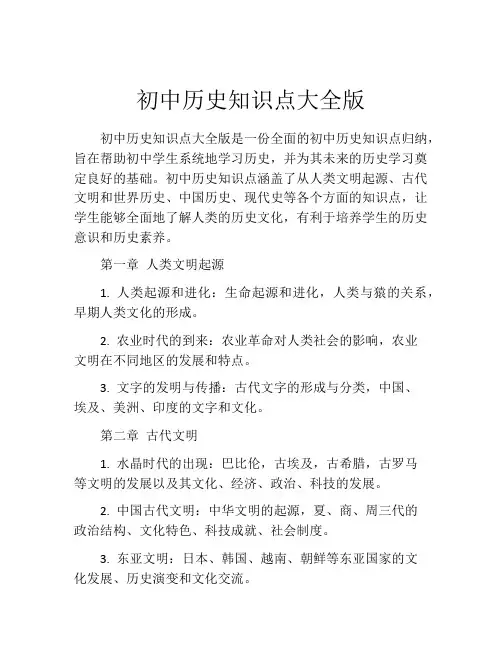

初中历史知识点大全版初中历史知识点大全版是一份全面的初中历史知识点归纳,旨在帮助初中学生系统地学习历史,并为其未来的历史学习奠定良好的基础。

初中历史知识点涵盖了从人类文明起源、古代文明和世界历史、中国历史、现代史等各个方面的知识点,让学生能够全面地了解人类的历史文化,有利于培养学生的历史意识和历史素养。

第一章人类文明起源1. 人类起源和进化:生命起源和进化,人类与猿的关系,早期人类文化的形成。

2. 农业时代的到来:农业革命对人类社会的影响,农业文明在不同地区的发展和特点。

3. 文字的发明与传播:古代文字的形成与分类,中国、埃及、美洲、印度的文字和文化。

第二章古代文明1. 水晶时代的出现:巴比伦,古埃及,古希腊,古罗马等文明的发展以及其文化、经济、政治、科技的发展。

2. 中国古代文明:中华文明的起源,夏、商、周三代的政治结构、文化特色、科技成就、社会制度。

3. 东亚文明:日本、韩国、越南、朝鲜等东亚国家的文化发展、历史演变和文化交流。

第三章世界历史1. 地中海文明:古希腊、古罗马的兴衰,基督教的传播,欧洲文艺复兴以及哥伦布的发现等等。

2. 印度与印度教文明:印度文化特征、种姓制度、佛教与印度教的发展。

3. 伊斯兰教与阿拉伯帝国:阿拉伯文化的影响,伊斯兰教文化和历史,阿拉伯帝国对其他国家影响。

第四章中国历史1. 两千年的帝制王朝:秦汉、三国、魏晋、南北朝、隋唐、五代十国、宋元明清等各个王朝的起源、兴衰以及其特点。

2. 中国近代与现代变革:鸦片战争到新中国的发展历程,辛亥革命、五四运动、新文化运动等文化变革和思潮发展。

第五章现代史1. 19世纪以来的欧洲历史:世界大战,两次世界大战的起因、过程和结局。

2. 美国史概况:美国的建立、南北战争、独立战争以及印第安人的历史。

3. 中国现代史概况:新中国成立以来的中国历史,社会主义改革开放与中国特色社会主义建设。

总之,初中历史知识点大全版是一份重要的历史学习指南。

中国近代史蒋廷黻第四章总结(一)

中国近代史蒋廷黻第四章总结

前言

本文是对蒋廷黻所著的《中国近代史》第四章进行的总结。

第四

章主要讲述了中国近代史中的重要事件和人物,包括晚清时期的改良

与维新运动以及辛亥革命的兴起等。

正文

本章首先介绍了晚清时期中国社会的混乱与衰败,尤其是鸦片战

争后中国面临的巨大劫难。

接着,作者着重分析了晚清时期兴起的改

良与维新运动的思潮和理论,如洋务运动、自强运动以及戊戌变法等。

这些运动体现了中国人民对西方文明的渴望和对国家现代化的追求。

然而,这些改良与维新运动并没有带来根本的改变,中国社会仍

然陷入了混乱和衰退。

面对清朝政府的强权统治和帝国主义的压迫,

民众开始加入到革命的队伍中。

辛亥革命的胜利标志着中国新民主主

义革命的开端,它推翻了满清王朝,建立了较为民主的政权。

此外,本章还重点介绍了辛亥革命后的政治局势,包括袁世凯的

称帝企图和孙中山的努力,以及袁世凯去世后中国政局的再次动荡。

同时,本章还涉及到北洋政府的成立和北洋政府与南方政权的斗争,

以及青岛的割让等重要事件。

结尾

通过对蒋廷黻所著的《中国近代史》第四章的总结,我们了解到晚清时期中国社会的动荡和衰退,以及改良与维新运动、辛亥革命等重要事件带来的政治变革。

无论是晚清时期的改良思潮还是辛亥革命的胜利,都为中国历史的后续发展奠定了基础。

然而,新政权的建立并没有结束中国的动荡,反而成为了更多问题的源头。

只有通过深入研究和总结历史经验,我们才能更好地理解中国的现代化进程,并为未来的发展提供启示。

中国近代史蒋廷黻第四章总结

(原创实用版)

目录

1.蒋廷黻的背景和贡献

2.第四章的主要内容

3.第四章的意义和影响

正文

蒋廷黻是中国近代史研究领域的重要人物,他的著作《中国近代史》被誉为该领域的经典之作。

在这部书中,第四章是他对 1840 年至 1860 年间中国历史的研究,这一时期正值鸦片战争之后,中国面临着前所未有的危机和挑战。

第四章的主要内容可以概括为三个方面:一是鸦片战争对中国的影响,二是太平天国运动的兴起和失败,三是洋务运动的兴起和发展。

蒋廷黻在这一章中,详细地描绘了这一时期中国的历史画卷,深入剖析了各种历史事件的背后原因,以及它们对中国社会、政治和经济的影响。

首先,蒋廷黻指出,鸦片战争是中国近代史的开端,它不仅使中国遭受了严重的领土和经济损失,而且也让中国开始认识到自己的落后和弱小。

这一事件对中国的影响深远,它标志着中国开始步入半殖民地半封建化的社会。

其次,太平天国运动是这一时期中国的一次伟大的民族解放运动。

蒋廷黻详细地描绘了太平天国运动的兴起、发展和失败过程,他认为,太平天国运动的失败,一方面是由于外部压力,另一方面也源于内部的分裂和腐败。

最后,洋务运动是这一时期中国的一次自我振兴的尝试。

蒋廷黻认为,洋务运动的兴起和发展,虽然未能实现中国的自我振兴,但它为中国的近代化进程打下了基础。

总的来说,蒋廷黻的第四章是对中国近代史的重要研究,它为我们理解这一时期的历史提供了重要的参考。

红星照耀中国第一章至第四章的历史事件第一章:太阳照耀中国的历史事件1. 夏至:夏至是中国二十四节气之一,也是夏季的开始。

在夏至这一天,太阳直射地面的位置达到一年中最北端,同时也是中国北半球昼长最长的一天。

夏至的到来标志着中国正式进入夏季,人们开始感受到炎热的天气。

2. 黄帝: 黄帝是中国古代传说中的帝王,他被尊奉为中华民族的共同祖先。

相传黄帝在太阳的照耀下,带领部族与蚩尤一族进行了一场决定性的战斗,最终取得了胜利。

黄帝的事迹被后人视为中国的光辉历史。

3. 夏朝:夏朝是中国历史上的第一个有文字记载的王朝,传说中是由传说中的黄帝的后人夏启建立的。

夏朝的建立标志着中国进入了有明确历史记载的时代,太阳的照耀见证了这一历史事件的发生。

第二章:月亮照耀中国的历史事件1. 中秋节:中秋节是中国传统的重要节日之一,也是全家团聚、观赏明月的时刻。

中秋节的庆祝活动包括赏月、吃月饼等,人们在月亮的照耀下共度一个欢乐的夜晚。

中秋节象征着团圆和幸福,是中国人民对传统文化的重视和传承。

2. 汉朝:汉朝是中国历史上的一个重要王朝,其统治时间长达四个多世纪。

汉朝的创立者刘邦被尊称为汉高祖,他在广阔的中原地区建立了一个统一的中央政权。

汉朝的繁荣与发展,使中国的文化、经济和政治得到了长足的进步,月亮的照耀见证了这一历史事件。

第三章:星辰照耀中国的历史事件1. 星象学:星象学是中国古代的一门学问,通过观察和研究星象来预测人间的吉凶祸福。

在中国古代,人们常常根据星辰的位置和亮度来判断吉凶祸福,星辰的照耀在中国历史中扮演了重要的角色。

2. 赤壁之战:赤壁之战是中国历史上著名的战役之一,发生在三国时期。

刘备与孙权联合起来,对抗曹操的大军,最终成功击败曹操。

据传说,赤壁之战发生时,天空出现了罕见的星象,星辰的照耀似乎预示着刘备和孙权的胜利。

第四章:红星照耀中国的历史事件1. 中国共产党成立:中国共产党是中国历史上最重要的政党之一,也是中国社会主义事业的领导核心。

第四章封建史学的初步发展——魏晋南北朝史学第一节、魏晋南北朝史学的发展一、封建史学发展的表现魏晋南北朝是我国封建史学彻底摆脱“附经立说”的束缚,在学术领域形成一个独立、完整、多样化学科的重要时期。

这一时期,封建史学得到了初步的巩固和发展,主要表现为官私修史成风、史籍数量宏富、史著类型多样、史学地位提高。

当时各个政权的统治者面对频繁的政权更迭、风云变幻的政治斗争和尖锐的阶级矛盾、民族矛盾,迫切需要借鉴前代王朝兴旺盛衰的经验教训,也迫切需要宣扬本政权开国创业的功德,因而在建国之后几乎都设置史官,组织人力编修前代史和本朝国史。

官修史书外,私人修史也蔚然成风。

他们或总结前代经验教训供统治者借鉴;或针砭事时弊,以为讽谏;或借修史建立名誉,求名当世,传名后世;或为避免遭无故贬斥杀戮,退而著史,寄托情趣。

当时史书的作者几乎遍及地主阶级的各个阶层和各个文化部门。

魏晋以前的史书数量不多,不过200部左右。

而《隋书.经籍志》著录的官私史书多达874部,16558卷,除极少数是东汉、隋朝的史家所撰外,绝大部分产生与魏晋南北朝时期。

如以纪传、编年为体的后汉史有29家、三国史有19家、晋史有18家、十六国史有31家、南朝史有39家、北朝史有18家。

这一时期史书数量之多,卷帙之繁,是以往任何一个朝代都不能比拟的。

“二十四史”中,就有五部成书于这一时期。

这一时期史书类型日趋繁杂,有许多史书类型是前所未有的。

纪传体的地位进一步巩固,编年体则蓬勃发展,作为直接为纪传体和编年体准备材料的起居注,发展成为一大门类。

杂传是借人物反映一定时期历史内容的一种史书类型,分为13类。

所记各类人物,有合传,有分传;有一时的,有一地的;有男的,有女的;有传记,又有序赞、题记、行状。

杂传保留了为史官不及备载和不以为载的“风俗之旧,耆老所传,遗言逸行”(欧阳修《崇文总目叙释.传记类》),有助于历史研究的扩大和深入。

这一时期出现了一批重要的史注作品,有的史家以注史而出名,其名声甚至超过了原作者。