高中语文(人教版)选修中国文化经典研读 第七单元 天理人欲 7 《朱子语类》三则 含答案

- 格式:doc

- 大小:1.47 MB

- 文档页数:24

经典原文7《朱子语类》三则对应学生用书P57朱熹(1130-1200),南宋著名理学家、思想家,字元晦,后改仲晦,安。

朱熹的思想与程颢、程颐的思想合称程朱理学。

朱熹一生关心现实,对金人南侵、土地兼并、赋役繁重、民不聊生的现状焦虑不安,要求选贤任能,修明军政,爱养民力,实现统一。

从中进士至死50多年间,虽为官仅9年,在朝廷任职仅40天,但在任上都能革除弊端,打击贪吏,救灾安民。

朱熹是一位热心讲学兴教的著名教育家。

他一生直接从事教育活动达40余年,即使在他从政的十余年间,也热心教育,每到一地,都倡办地方学校和学院,并亲莅讲学。

他的弟子众多,留有很多著作。

其中对后世影响最大的是《四书章句集注》《近思录》(与吕祖谦合编)等,尤其是《四书章句集注》,成为南宋以后封建教育的正统教材,在中国封建社会盛行达七八百年之久。

他的学术思想对中国周边国家产生很大影响,日本、朝鲜、越南等国都曾提倡程朱理学,印刷和发行程朱的著作。

宋明理学所讨论的,主要是以“性”与“天道”为中心的哲学问题,同时也涉及政治、教育、道德、史学等方面的问题。

性指人性,天道即理或天理。

《中庸》一开篇就说“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”,提出了性、道、教三个问题。

理学家就是顺着《中庸》的这三个问题接着讨论。

理、气、心、性、太极、无极等成为理学家讨论的主要问题。

在宋明理学六七百年的发展过程中,主要有程朱理学和陆王心学两个主要的派别,其中朱熹是最为关键的人物。

朱熹继承并进一步发展了北宋时期兴起的理学思想,为理学思想体系初步确立了范围及基础。

宋明理学发展到朱熹这里,才确立了独特的学术规模与体系,奠定了确然不拔的基础,并影响了此后学术思想的发展达六七百年之久。

朱熹的一生,大都是在著述与讲学中度过的。

朱熹的门人九十多人记录了他讲学时的一些问答,后人分类整理,编为《朱子语类》。

《朱子语类》共140卷,是朱熹与其弟子问答的语录汇编。

其中《四书》占51卷,《五经》占29卷,哲学专题如理气、知行等,专人如周、程、老、释等,以及治学方法等,约占40卷,历史、政治、文学等约占20卷,较详尽地保存了朱熹晚年的许多言论,内容生动,极具魅力。

《朱子语类》三则1.连线作者朱熹(1130—1200),中国南宋著名理学家、思想家、哲学家、诗人。

字元晦,后改仲晦,号晦庵,别号紫阳,祖籍徽州婺源(今属江西)。

庆元六年病逝,嘉定二年(1209)诏赐遗表恩泽,谥曰文,寻赠中大夫,特赠宝谟阁直学士。

理宗宝庆三年(1227),赠太师,追封信国公,改徽国公。

是程朱学派的主要代表。

朱熹继承了北宋程颢、程颐的理学,完成了客观唯心主义的体系,认为“理”是世界的本质,“理在先,气在后”,提出“存天理,灭人欲”。

朱熹学识渊博,对经学、史学、文学、乐律乃至自然科学都有研究。

2.整体感知朱熹是理学的集大成者,中国封建时代儒家的主要代表人物之一。

他的学术思想,在中国元明清三代,一直是封建统治阶级的官方哲学,标志着封建社会意识形态的更趋完备。

元朝皇庆二年(1313)复科举,诏定以朱熹《四书集注》试士子,朱学定为科场程式。

朱元璋洪武二年(1369)科举以朱熹等“传注为宗”。

朱学遂成为巩固封建社会统治秩序的强有力的精神支柱。

朱熹的学术思想在世界文化史上也有重要影响。

1.识字注音愦.愦( ) 只恁.( ) 昏塞.( ) 芜.秽( ) 战战兢.兢( ) 如履.薄冰( ) 不肖.( ) 札.定脚( ) 2.通假字(1)此便是无克己工夫..( ) (2)极要与他埽.除打叠( ) (3)然小路面前有个物引著.( ) (4)无一时一刻不照管克治..( ) 3.一词多义(1)求⎩⎪⎨⎪⎧ 欲别求书看( )客之美我者,欲有求于我也( )臣闻求木之长者,必固其根本( )以其求思之深而无不在也( )(2)已⎩⎪⎨⎪⎧ 事已却悔( )脱身独去,已至军矣( )苟无恒心,放辟邪侈,无不为已( )(3)著⎩⎪⎨⎪⎧ 然小路面前有个物引著( )须大段著力( )著之于所进呈书之中( )皆著于本( )(4)引⎩⎪⎨⎪⎧乃为人欲引去( )引毅以进( )左右或欲引相如去( )语竟,引别东去( )则天下之民皆引领而望之矣( )引壶觞以自酌( )敢竭鄙怀,恭疏短引( )(5)遇⎩⎪⎨⎪⎧ 寻常遇事时( )然公子遇臣厚,公子往而臣不送( )斯固百世之遇也( )遇汝从嫂丧来葬( )臣以神遇而不以目视( ) (6)薄⎩⎪⎨⎪⎧ 如临深渊,如履薄冰( )事力劳而供养薄( )露申、辛夷,死林薄兮( )日薄西山( ) (7)穷⎩⎪⎨⎪⎧穷得多少义理( )传之子孙受享无穷( )樊将军以穷困来归丹( )图穷而匕首见( )鹤汀凫渚,穷岛屿之萦回( )4.古今异义(1)也知此为天理.. 古义:________________。

第七单元天理人欲7 《朱子语类》三则朱熹(1130—1200),字元晦,后改仲晦,号晦庵,别号紫阳,祖籍徽州婺源(今属江西),侨寓建阳(今属福建)崇安。

南宋著名理学家、思想家,是程朱学派的主要代表。

19岁时,参加乡试、贡试,荣登进士榜。

历仕高宗、孝宗、光宗、宁宗四朝,曾任知南康,提典江西刑狱公事、秘阁修撰等职。

后由赵汝愚推荐升任焕章阁侍制、侍讲。

庆元三年(1197),韩侂胄擅权,排斥赵汝愚,朱熹也被革职回家,庆元六年(1200)病逝。

在朱熹的所有著述当中,影响最为深远的是《四书集注》,以及后人整理编纂的《朱子语类》。

理学的兴起,有着深刻的社会政治、经济以及思想文化背景。

就学术思想来说,北宋时期州县学校兴起,书院林立,促进了学术思想的发展,学术思想领域出现了新的情况。

首先,到了北宋时期,汉唐以来以训诂、解释名物制度为主的经学逐渐衰落,学者敢于对传统的经学笺注提出疑问。

其次,佛教在经过了魏晋南北朝几百年的发展以后,渗透到了学术思想的各个领域,如朱熹的理学思想受到了华严宗的影响。

再次,科学技术的发展,也促进了宋明理学的产生。

在此背景下,到北宋中期,理学思潮逐渐形成,并占据了主导地位。

理学有各种流派,其中以二程开创、朱熹最终完成的“程朱学派”和以陆九渊、王守仁为代表的“陆王学派”影响最大。

作为新的思想理论体系,理学一度对当时社会的发展起过好的作用。

它在思辨哲学方面的发展,无疑是人类历史上的一大进步。

但是,理学在强化封建礼教、维护宗法等方面,随着中国封建社会的不断发展,愈益起着消极乃至反动的作用。

一、注音愦愦..________恁.地________ 埽.________ 芜秽..________ 二、解释词义过⎩⎪⎨⎪⎧若读之数过. 不得苟且放过.是乃圣人之过.也 使妇人载以过.朝 吾知所过.矣,将改之 臣侍君宴,过.三爵,非礼也 诚不为过.也 厌⎩⎪⎨⎪⎧学而不厌.,诲人不倦 秦之欲无厌. 废池乔木,犹厌.言兵 略晓其义即厌.之引⎩⎪⎨⎪⎧及到做时,乃为人欲引.去 控蛮荆而引.瓯越 敢竭鄙怀,恭疏短引.则天下之民皆引.领而望之矣 引.赵使者蔺相如 机⎩⎪⎨⎪⎧此便是天理人欲交战之机. 一日万机.,一人听断 鸡鸣入机.织,夜夜不得息 所赖君子见机.,达人知命 别⎩⎪⎨⎪⎧别.其官属常惠等,各置他所 别.君去兮何时还? 映日荷花别.样红。

第七单元天理人欲经典原文7《朱子语类》三则朱熹声称平生最不喜作文,却是南宋一代文章大家。

其奏疏之作,往往有高屋建瓴的气势,行文简易而意气凛然,不动声色而林茂深严,使人难于辩驳。

其序跋之类条分缕析,无褊躁激切之论,无艰涩炫目之辞,清明峻洁之中,自有雍容俯仰之态。

其书、记之作,落尽英华而返璞归真,将俊健奇伟出之于条畅洞达,语简意闲,神定气和,充分展现出朱熹冲夷和穆的宗师气象。

宋代的理欲之辩是重要的哲学命题,进行过激烈的辩论。

你对宋代理学家所提出的“存天理、灭人欲”这一观点有怎样的认识?请结合现实生活谈一谈你的理解。

[角度]存天理,抑人欲。

示例:“存天理、灭人欲”所倡导的抑制物欲的思想,使人类修心禁欲,从而减少了人类对资源的消费,进而减少了人类对生态环境的破坏,在客观上实现了人与环境的协调发展。

我们的先人正是在“存天理、灭人欲”的约束下,抑制了人们的需求,培养了节俭的美德,减少了人类对生物圈和地球的破坏,从而把一个和谐而美好的自然环境、完整而富庶的地球一代一代地传承下来。

相反,西方价值观极大地激发了人类的欲望,使人类的智慧用在满足自己永无止境的欲望上,灭天理,纵人欲,从而使任何发展都变成了破坏生态环境、搅乱自然秩序的中坚力量。

如果说“灭人欲”有点极端、是人类圣贤追求的目标的话,那“存天理、灭人欲”这一东方智慧恰好给出了人类生存方式的左极限;西方价值观所激发并形成的物质主义和个人中心主义给出的正是人类生存方式的右极限。

取精华,去糟粕,我们可以清晰地知道人类生存方式的合理区间,那就是“存天理,抑人欲”。

一、基础巩固1.下列句子中,加点字的读音正确的一句是()A.如履.薄冰(fù)B.则精神自是愦.愦(ɡuì)C.及至前面荆棘芜.秽(wǔ)D.里面煞.有工夫(shà)解析:A项,“履”应读lǚ;B项,“愦”应读kuì;C项,“芜”应读wú。

答案:D2.下列各项中,加点词语解释有误的一项是()A.明知合.行大路合:应该B.略晓其义即厌.之厌:厌恶C.此便是无克己..工夫克己:约束、克制自己的言行和私欲等,使之合乎天理D.里面煞有..工夫煞有:很有解析:B项,厌:满足。

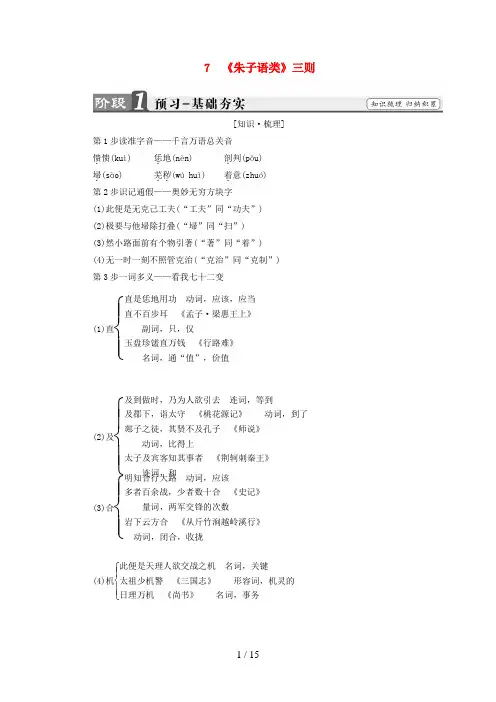

7 《朱子语类》三则[知识·梳理]第1步读准字音——千言万语总关音愦.愦(kuì) 恁.地(nèn) 剖.判(pōu) 埽.(sào) 芜秽..(wú huì) 着.意(zhuó) 第2步识记通假——奥妙无穷方块字(1)此便是无克己工夫(“工夫”同“功夫”)(2)极要与他埽除打叠(“埽”同“扫”)(3)然小路面前有个物引著(“著”同“着”)(4)无一时一刻不照管克治(“克治”同“克制”)第3步一词多义——看我七十二变(1)直⎩⎪⎨⎪⎧ 直是恁地用功动词,应该,应当直不百步耳《孟子·梁惠王上》 副词,只,仅玉盘珍馐直万钱《行路难》 名词,通“值”,价值(2)及⎩⎪⎨⎪⎧ 及到做时,乃为人欲引去连词,等到及郡下,诣太守《桃花源记》动词,到了郯子之徒,其贤不及孔子《师说》 动词,比得上太子及宾客知其事者《荆轲刺秦王》 连词,和 (3)合⎩⎪⎨⎪⎧ 明知合行大路动词,应该多者百余战,少者数十合《史记》 量词,两军交锋的次数岩下云方合《从斤竹涧越岭溪行》动词,闭合,收拢(4)机⎩⎪⎨⎪⎧ 此便是天理人欲交战之机名词,关键太祖少机警《三国志》形容词,机灵的日理万机《尚书》名词,事务(5)乎⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧ 死而后已,不亦远乎表疑问语气,译为 “吗”“呢”则齐国其庶几乎《庄暴见孟子》 表测度语气,译为“吧”孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎《捕蛇者说》 用于感叹句,译为“啊”“呀”等生乎吾前,其闻道也固先乎吾《师说》 介词,相当于“于”(6)之⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧ 若读之数过代词,代书盖人心之灵结构助词,的夫晋,何厌之有《烛之武退秦师》 助词,宾语前置的标志师道之不传也久矣《师说》 助词,用在主谓之间,取消句子独立性顷之,烟炎张天《赤壁之战》 音节助词,无实义第4步词类活用——词性变化含义迥(1)若是上.智圣人底资质(名词作形容词,上等的) (2)圣贤..教人(形容词作名词,圣贤之人) (3)用之则愈明.(形容词作动词,明白事理) 第5步古今异义——词语的昨天和今天(1)若是中人..之资质 古义:一般人,普通人。

7 《朱子语类》三则

[知识·梳理]

第1步读准字音——千言万语总关音

愦.愦(ku ì) 恁.地(n èn) 剖.

判(p ōu) 埽.(s ào) 芜秽..(w ú hu ì) 着.

意(zhu ó) 第2步识记通假——奥妙无穷方块字

(1)此便是无克己工夫(“工夫”同“功夫”)

(2)极要与他埽除打叠(“埽”同“扫”)

(3)然小路面前有个物引著(“著”同“着”)

(4)无一时一刻不照管克治(“克治”同“克制”) 第3步一词多义——看我七十二变

(1)直⎩⎪⎨⎪⎧ 直.是恁地用功(动词,应该,应当)直

.不百步耳(《孟子·梁惠王上》) (副词,只,仅)

玉盘珍馐直

.万钱(《行路难》) (名词,通“值”,价值)

(2)及⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧ 及.到做时,乃为人欲引去(连词,等到)及.郡下,诣太守(《桃花源记》)(动词,到了)郯子之徒,其贤不及.孔子(《师说》) (动词,比得上)太子及.宾客知其事者(《荆轲刺秦王》) (连词,和)

(3)合⎩⎪⎨⎪⎧ 明知合

.行大路(动词,应该)多者百余战,少者数十合

.(《史记》) (量词,两军交锋的次数)

岩下云方合

.(《从斤竹涧越岭溪行》)(动词,闭合,收拢)

(4)机⎩⎪⎨⎪⎧ 此便是天理人欲交战之机.(名词,关键)太祖少机.警(《三国志》)(形容词,机灵的)日理万机.(《尚书》)(名词,事务)

(5)乎⎩⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎧ 死而后已,不亦远乎.(表疑问语气,译为 “吗”“呢”)则齐国其庶几乎.(《庄暴见孟子》) (表测度语气,译为“吧”)

孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎.(《捕蛇者说》) (用于感叹句,译为“啊”“呀”等)生乎吾前,其闻道也固先乎.吾(《师说》) (介词,相当于“于”)。