人教九年级物理分组实验教案

- 格式:doc

- 大小:131.00 KB

- 文档页数:23

九年级物理实验教案5篇九年级物理实验教案篇1教学目标知识目标:理解力是一个物体对另一个物体的作用,知道物体间力的作用是相互的;知道力的作用效果能力目标:培养学生初步的提出问题的能力,解决问题的能力和探究创新的能力。

情感目标:培养学生对科学知识的兴趣,激发学生求知的欲望,使学生感到学习有用,培养学生科学的探索精神,树立辩证唯物主义的观点。

重、难点: 力的概念(重点)力的作用效果,物体间力的作用是相互的。

(难点)教具: 弹簧、乒乓球、排球、磁铁、小车、铁钉、锯片、汽球、海绵;多媒体计算机。

教学方法 : 问题——体验——探究教学法教学课时 : 一课时教学过程和内容新课引入先设计悬念,激起学生求知欲,从而引出所要探究的内容“力”,再让学生看课文“”后面的一段内容,再让学生说出常用“力”字的词及其意义。

(接着让学生体验下面的过程)1、学生紧握拳头。

2、同桌或后桌的同学互相掰手腕。

3、全班学生用力搬起课桌站立10秒钟。

让学生谈有什么感觉引导学生说出原因。

先请学生谈谈对力的认识,举出平时用力的一些动词,如:推、拉、压、握……。

然后讲解人们对力的认识是从日常生活中开始的,是千百年来劳动人民在日常生活和从事生产劳动中经验的结晶,如:提水、挑物体、拉车、射箭等都不同程度感觉到肌肉紧张。

在此基础上,引入“什么是力”的课题。

(多媒体投影):什么是力新课教学:一、力是什么(多媒体投影)1、观察、演示:(多媒体投影——出示一组运动图片)①在刚才学生的体验下,引导学生得出“力”是人对物体的作用,是人对物体施加了力。

②接着让学生思考并提出问题:物体间能否发生力的作用呢生产中,有没有见过其他物体对物体施加力的情况吗(教师组织,学生互问互答)③学生思考并举出生活中常见的现象。

(多媒体投影)④刚才学生所举的例子都是物体与物体相互接触而发生力的作用的,让学生对此提出不同的意见。

(举出一些不接触也能发生力作用的例子)(多媒体投影——A、B图片)A》苹果离开树后能下落;B》铁钉没有接触磁铁,磁铁吸引仍能铁钉;结论:相互接触的物体间能发生力的作用,不直接接触的物体也有力的作用。

课题:§11-2质量{质量的测量一一天平(分组实验)}课时:1课时教学目标1.知识与技能(1)知道质量的初步概念及其单位。

(2)通过实际操作,掌握天平的使用方法。

(3)用分子和原子的概念初步理解“物质的量”的含义。

学会测量固体和液体的质量。

2.过程与方法通过观察、实验,认识质量是不随物体的形状、状态、空间位置而变化的物理量。

3 情感、态度与价值观通过寿F囱的技能训练,培养学生严谨的科学态度与协作精神。

重点:天平的使用难点:天平的使用教具、学具:教师演示用具:铁锤1把,大铁钉1个,托盘天平1台、眩码1盒。

学生实验器材:托盘天平和砥码,塑料瓶,剪刀,白糖,水,小烧杯。

(共分24组)(三)质量的测量一一天平(分组实验)(1)教师出示:托盘天平和物理天平,介绍学校实验室常用天平称质量。

(2)托盘天平的构造及使用方法讲解:由于托盘天平使用较简便,先学习托盘天平的用法。

(“)托盘天平的构造让学生将课桌上的托盘天平与课本图11.2-2对照,认识托盘天平主要部件的名称。

请一位学生上讲台利用托盘天平的实物说明托盘天平各主要部件的名称。

(板书:托盘天平的构造:底座、横梁、托盘、平衡螺母、指针、分度盘、游码、标尺)(b)天平标尺的零刻线、最大秤量值、最小刻度值讲解:使用有刻度的工具,要先观察①零刻线在哪里?②量程多大?③最小刻度值多大?让学生观察课桌上的托盘天平,然后汇报上述三个问题的结果。

学生汇报,教师指出:由于标尺上零刻线在左边,游码放在标尺的零刻线处时,是游码的左边与“0”对齐,因此游码读数时以左边的线为准;天平的量程即最大秤量值就是这台天平配套畦码盒内舷码的总数加游码最大的读数所表示的质量;最小刻度值就是标尺上每小格表示的质量数。

(C)托盘天平的调节讲解:托盘天平是较精密的称质量工具,使用前要先调节,先把游码放在零刻线处,再调节横梁平衡。

(板书:托盘天平的调节)教师边讲边示范,教师调一步,学生跟着调一步。

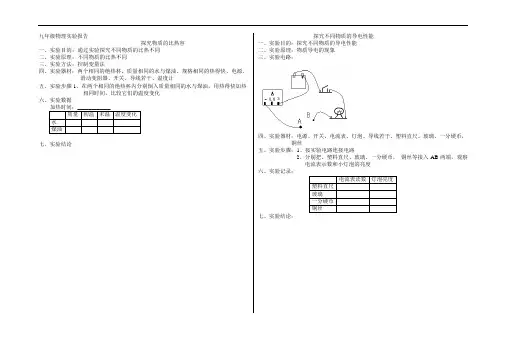

九年级物理实验报告探究物质的比热容一、实验目的:通过实验探究不同物质的比热不同二、实验原理:不同物质的比热不同三、实验方法:控制变量法四、实验器材:两个相同的绝热杯、质量相同的水与煤油、规格相同的热得快、电源、滑动变阻器、开关、导线若干、温度计五、实验步骤1、在两个相同的绝热杯内分别倒入质量相同的水与煤油,用热得快加热相同时间,比较它们的温度变化六、实验数据质量初温末温温度变化水煤油七、实验结论探究不同物质的导电性能一、实验目的:探究不同物质的导电性能二、实验原理:物质导电的现象三、实验电路:四、实验器材:电源、开关、电流表、灯泡、导线若干、塑料直尺、玻璃、一分硬币,铜丝五、实验步骤:1、按实验电路连接电路2、分别把、塑料直尺、玻璃、一分硬币,铜丝等接入AB两端,观察电流表示数和小灯泡的亮度六、实验记录:电流表读数灯泡亮度塑料直尺玻璃一分硬币铜丝七、实验结论:组成串联电路和并联电路一、实验目的:掌握_____________、______________的连接方式。

二、实验器材: __________、__________、__________、__________、___________。

三、实验原理:四、步骤:1.组成串联电路A.按图1-1的电路图,先用铅笔将图1-2中的电路元件,按电路图中的顺序连成实物电路图(要求元件位置不动,并且导线不能交叉)。

B.按图1-1的电路图接好电路,闭合和断开开关,观察开关是同时控制两个灯泡,还是只控制其中一个灯光泡.观察结果:__________________________________________________________C.把开关改接在L1和L2之间,重做实验B;再改接到L2和电池负极之间,再重做实验B.观察开关的控制作用是否改变了,并分别画出相应的电路图.电路图电路图观察结果:___________________________ 观察结果:_________________________________________________________. ______________________________.2.组成并联电路A.画出由两盏电灯L1和L2组成的并联电路图,要求开关S接在干路上,开关S1和S2分别接在两个支路上,并按电路图用铅笔连接1-3的实物电路图.电路图B.按电路图在实物上连接并联电路,然后进行下述实验和观察:a.闭合S1和S2,再闭合或断开干路开关S,观察开关S控制哪个灯泡.观察结果:____________________________________________________________b.闭合S和S2,再闭合或断开干路开关S1,观察开关S1控制哪个灯泡.观察结果:____________________________________________________________c.闭合S和S1,再闭合或断开干路开关S2,观察开关S2控制哪个灯泡.观察结果:____________________________________________________________[结论]1.在串联电路里开关控制____________用电器;如果开关的位置改变了,它的控制作用_________.2.在并联电路干路里的开关控制__________________用电器;支路中的开关只能控制_______________用电器.实验:用电流表测电流实验目的:1、练习使用电流表测电路中的电流;2、研究串联电路和并联电路中的电流关系。

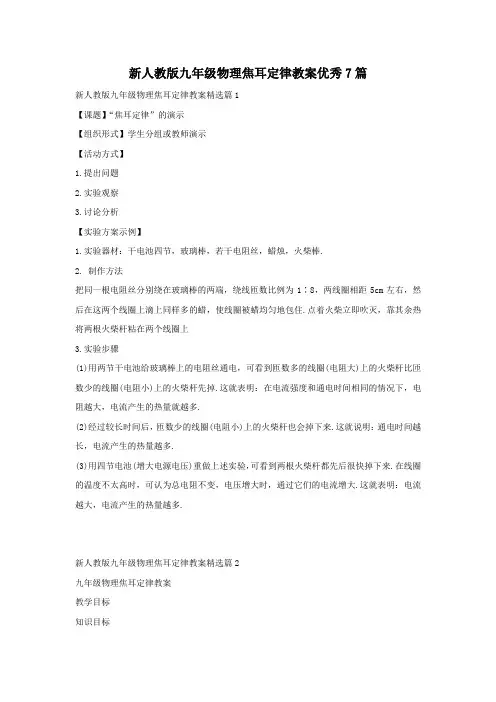

新人教版九年级物理焦耳定律教案优秀7篇新人教版九年级物理焦耳定律教案精选篇1【课题】“焦耳定律”的演示【组织形式】学生分组或教师演示【活动方式】1.提出问题2.实验观察3.讨论分析【实验方案示例】1.实验器材:干电池四节,玻璃棒,若干电阻丝,蜡烛,火柴棒.2. 制作方法把同一根电阻丝分别绕在玻璃棒的两端,绕线匝数比例为1∶8,两线圈相距5cm左右,然后在这两个线圈上滴上同样多的蜡,使线圈被蜡均匀地包住.点着火柴立即吹灭,靠其余热将两根火柴杆粘在两个线圈上3.实验步骤(1)用两节干电池给玻璃棒上的电阻丝通电,可看到匝数多的线圈(电阻大)上的火柴杆比匝数少的线圈(电阻小)上的火柴杆先掉.这就表明:在电流强度和通电时间相同的情况下,电阻越大,电流产生的热量就越多.(2)经过较长时间后,匝数少的线圈(电阻小)上的火柴杆也会掉下来.这就说明:通电时间越长,电流产生的热量越多.(3)用四节电池(增大电源电压)重做上述实验,可看到两根火柴杆都先后很快掉下来.在线圈的温度不太高时,可认为总电阻不变,电压增大时,通过它们的电流增大.这就表明:电流越大,电流产生的热量越多.新人教版九年级物理焦耳定律教案精选篇2九年级物理焦耳定律教案教学目标知识目标1、知道电流的热效应。

2、理解的内容、公式、单位及其运用。

能力目标知道科学研究方法常用的方法等效替代法和控制变量法在本节实验中的运用方法。

情感目标通过对焦耳生平的介绍培养学生热爱科学,勇于克服困难的信念。

教材分析教材从实验出发定性研究了电热与电流、电阻和时间的关系,这样做的好处是体现物理研究问题的方法,在实验过程中学生能更好地体会的一些科学研究的方法,避免了一开始就从理论上推导给学生造成理解的困难和对纯电阻电路的理解的困难。

在实验基础上再去推导学生更信服。

同时启发学生从实验和理论两方面学习物理知识。

做好实验是本节课的关键。

教法建议本节课题主题突出,就是研究电热问题。

可以从电流通过导体产生热量入手,可以举例也可以让学生通过实验亲身体验。

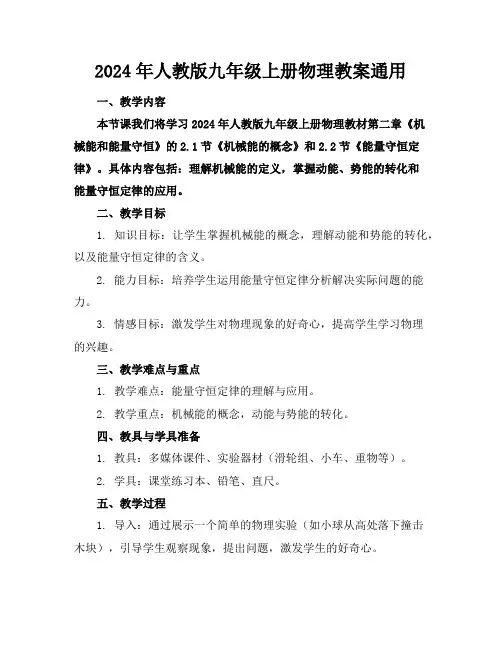

2024年人教版九年级上册物理教案通用一、教学内容本节课我们将学习2024年人教版九年级上册物理教材第二章《机械能和能量守恒》的2.1节《机械能的概念》和2.2节《能量守恒定律》。

具体内容包括:理解机械能的定义,掌握动能、势能的转化和能量守恒定律的应用。

二、教学目标1. 知识目标:让学生掌握机械能的概念,理解动能和势能的转化,以及能量守恒定律的含义。

2. 能力目标:培养学生运用能量守恒定律分析解决实际问题的能力。

3. 情感目标:激发学生对物理现象的好奇心,提高学生学习物理的兴趣。

三、教学难点与重点1. 教学难点:能量守恒定律的理解与应用。

2. 教学重点:机械能的概念,动能与势能的转化。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、实验器材(滑轮组、小车、重物等)。

2. 学具:课堂练习本、铅笔、直尺。

五、教学过程1. 导入:通过展示一个简单的物理实验(如小球从高处落下撞击木块),引导学生观察现象,提出问题,激发学生的好奇心。

2. 新课导入:讲解机械能的概念,引导学生理解动能和势能的转化关系。

3. 知识讲解:详细讲解能量守恒定律的原理,结合实例进行分析。

4. 例题讲解:选取典型例题,讲解解题思路和方法。

5. 随堂练习:布置课堂练习,巩固所学知识。

6. 实践环节:分组进行实验,让学生亲身体验能量守恒的过程。

六、板书设计1. 机械能的概念2. 动能和势能的转化3. 能量守恒定律4. 例题及解题方法七、作业设计1. 作业题目:(1)解释机械能的概念,并举例说明。

(2)简述动能和势能的转化关系。

(3)运用能量守恒定律分析下列问题:一个小球从高处落下,撞击地面后反弹到原高度。

求小球落地前后的速度。

2. 答案:(1)机械能是指物体在运动过程中由于位置、形态或速度的变化而具有的能量。

例如:一个上升的气球具有势能,落回地面时转化为动能。

(2)动能和势能可以相互转化。

物体在高度变化时,势能转化为动能;在速度变化时,动能转化为势能。

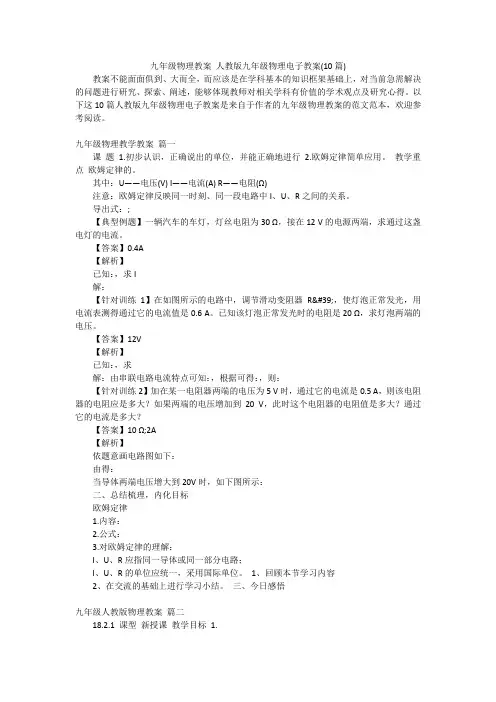

九年级物理教案人教版九年级物理电子教案(10篇)教案不能面面俱到、大而全,而应该是在学科基本的知识框架基础上,对当前急需解决的问题进行研究、探索、阐述,能够体现教师对相关学科有价值的学术观点及研究心得。

以下这10篇人教版九年级物理电子教案是来自于作者的九年级物理教案的范文范本,欢迎参考阅读。

九年级物理教学教案篇一课题1.初步认识,正确说出的单位,并能正确地进行2.欧姆定律简单应用。

教学重点欧姆定律的。

其中:U——电压(V) I——电流(A) R——电阻(Ω)注意:欧姆定律反映同一时刻、同一段电路中I、U、R之间的关系。

导出式:;【典型例题】一辆汽车的车灯,灯丝电阻为30 Ω,接在12 V的电源两端,求通过这盏电灯的电流。

【答案】0.4A【解析】已知:,求I解:【针对训练1】在如图所示的电路中,调节滑动变阻器R',使灯泡正常发光,用电流表测得通过它的电流值是0.6 A。

已知该灯泡正常发光时的电阻是20 Ω,求灯泡两端的电压。

【答案】12V【解析】已知:,求解:由串联电路电流特点可知:,根据可得:,则:【针对训练2】加在某一电阻器两端的电压为5 V时,通过它的电流是0.5 A,则该电阻器的电阻应是多大?如果两端的电压增加到20 V,此时这个电阻器的电阻值是多大?通过它的电流是多大?【答案】10 Ω;2A【解析】依题意画电路图如下:由得:当导体两端电压增大到20V时,如下图所示:二、总结梳理,内化目标欧姆定律1.内容:2.公式:3.对欧姆定律的理解:I、U、R应指同一导体或同一部分电路;I、U、R的单位应统一,采用国际单位。

1、回顾本节学习内容2、在交流的基础上进行学习小结。

三、今日感悟九年级人教版物理教案篇二18.2.1 课型新授课教学目标1.2.理解和区分用电器的额定功率和实际功率。

教学重点掌握的概念;教学难点理解用电器的额定功率和实际功率。

教学准备课件,导学案教学方法先学后教,学案导学,合作达标教学后记教学环节教师活动学生活动备注一、讲授新课知识点一:观察电能表,常常可以发现:电能表上的铝盘转动的快慢经常是不同的,家里同时工作的用电器越多,铝盘转动得越快,而且使用电热水器时比使用一只灯泡时转得快,这是怎么回事呢?如下图所示,节能灯上的“24 W” 是什么意思?演示:分别拿一只24 W 和一只500 W 的电吹风机,接在电路上,比较电能表铝盘转动的快慢。

九年级物理教案(全册)人教版教案内容:一、章节:力的概念与测量1. 教学目标:了解力的概念,知道力是物体对物体的作用。

掌握力的测量工具,学会使用弹簧测力计。

理解力的作用效果,包括形变和运动状态的改变。

2. 教学重点:力的概念,弹簧测力计的使用。

3. 教学难点:力的作用效果的理解。

4. 教学过程:引入:通过日常生活中的力的例子,引导学生思考力的概念。

新课:讲解力的概念,介绍弹簧测力计的使用方法。

练习:学生分组进行实验,使用弹簧测力计测量不同力的大小。

二、章节:运动与力的关系1. 教学目标:了解物体运动状态的改变与力的关系。

掌握加速度的概念,理解牛顿第二定律。

学会使用刻度尺和秒表测量物体的运动距离和时间。

2. 教学重点:物体运动状态的改变与力的关系,加速度的概念。

3. 教学难点:牛顿第二定律的理解,实验操作的准确性。

4. 教学过程:引入:通过实验观察物体的运动状态改变,引导学生思考与力的关系。

新课:讲解物体运动状态的改变与力的关系,介绍加速度的概念。

练习:学生分组进行实验,使用刻度尺和秒表测量物体的运动距离和时间。

三、章节:压强的概念与测量1. 教学目标:了解压强的概念,知道压强是单位面积上的力。

掌握压强的测量工具,学会使用压强计。

理解压强的计算方法,能够计算不同情况下的压强。

2. 教学重点:压强的概念,压强计的使用。

3. 教学难点:压强的计算方法的理解。

4. 教学过程:引入:通过日常生活中的压强的例子,引导学生思考压强的概念。

新课:讲解压强的概念,介绍压强计的使用方法。

练习:学生分组进行实验,使用压强计测量不同情况下的压强。

四、章节:浮力与阿基米德原理1. 教学目标:了解浮力的概念,知道浮力是物体在液体中受到的向上的力。

掌握阿基米德原理,理解浮力的大小与物体排开液体的体积和液体的密度有关。

学会使用浮力计测量物体的浮力。

2. 教学重点:浮力的概念,阿基米德原理的理解。

3. 教学难点:阿基米德原理的应用。

初三物理实验教案6篇初三物理实验教案篇1牛顿第一定律的教学研究,在中学物理教学研究中早已不是一个新问题了.许多物理教育工作者对于这一定律的教学发表了自己颇有见地的教学见解,并且得到了满意的教学效果.当我们在教学实践中运用这些教学策略时,我们发现,确实可以取得如同一些文献中所述的预期效果.然而,当我们设计一些新的情境让学生运用牛顿第一定律去解决问题时,令我们十分吃惊的是:学生对于牛顿第一定律的掌握程度却又非常之差.这使得我们困惑不解.为何对同一教学策略教学的结果的评价出现如此之大的偏差?是教师教的原因,还是学生学的原因,抑或两者兼而有之.这促使我们对牛顿第一定律的教学进行深层次的理性思考,进一步,我们从学生的认知心理上,对这一规律的教学进行了深入的研究.1 通常牛顿第一定律的教学,一般是按教材编排顺序,先进行演示实验引出课题,然后通过讲解伽利略与亚里士多德的争论,消除“力是维持物体运动原因”的错误观念,进一步通过做斜面小车实验证明牛顿第一定律的正确性,最后让学生运用牛顿第一定律去解释日常生活中的现象,从而完成整个教学过程.为了检验学生学习和掌握牛顿第一定律的情况,我们曾用这样一道题目来检测学生.题目如下.你坐在向前匀速直线运动的汽车里,将手中的钥匙竖直上抛,问当钥匙落下来时是落在手里,还是落在手后面.全班56名同学在试卷上皆答:落在手后面.问其原因,皆曰:汽车在走,而钥匙抛出后不再向前走了.2 怎样更好地改进牛顿第一定律的教学效果,使牛顿第一定律的教学效果真正是实实在在意义上的令人满足.我们认为,囿于一般形式上的教学方法的改进已是隔靴搔痒,而必须深入到学生的认知结构中去考察学生产生错误认识的根源.认知心理学的理论告诉我们,学生学习物理概念、规律时所形成的错误,常常是由于其头脑中的前科学概念的影响.所谓前科学概念,是指儿童在学习物理课程以前的生活实际中,对各种物理现象和过程在头脑中反复建构所形成的系统的但并非科学的观念.比如牛顿第一定律就是如此.在物理教学中,那种认为只需要“正面”传授知识,学生就能接受,如果他们仍不理解,可以多讲几遍就能达到目的的想法,实践证明是过于天真了.因为在有些学生的经验中,早已有了与亚里士多德“力是维持物体运动原因“的理论类似的观念.这样,当他们学习了牛顿第一定律之后,就可能把定律纳入到自己原有的认知结构中,牛顿第一定律实际上成了“力是维持物体运动原因”的代名词.让他们解释用手推车、用脚踢球等一些不易暴露错误观念的生活实例时,他们也能解释得头头是道.但当解释用手抛钥匙、飞机扔炸弹的例子时,他们却又运用亚里士多德的`理论去解释,其错误观念暴露无遗.这正是牛顿第一定律教学效果不佳的症结之所在.3 研究和改进牛顿第一定律的教学,应当了解学生头脑中前科学概念的特点.第一,学生头脑中的前科学概念是自发形成的.过去,我们在教学中,常常误认为学生在学习物理之前其头脑如同一张“白纸”,教师可以在上面任意涂画,事实并非如此.学生在长期的生活实践当中,逐渐形成了自己对客观世界物质运动规律的看法.他们几乎每天都会看到物体在力的作用下运动,而在力停止作用时物体静止,于是主观地断言:有力,则物体运动;无力,则物体静止.这正是亚里士多德“力是维持物体运动原因”的理论.第二,学生头脑中的前科学概念具有隐蔽性.由于学生头脑中前科学概念都在潜移默化中形成的,所以它以潜在的形式存在.这包含两方面的意义.其一是学生自己并没有意识到它的存在,因为学生并没有有意识地思考并形成“力是维持物体运动原因”的概念.其二是前科学概念平时并不表现出来,但往往在学生运用物理概念解决问题时表现出来.比如前述测验表明,许多有10多年教龄的初中物理教师头脑中也存在着牛顿第一定律的前科学概念,然而他们自己却并不知道.第三,学生头脑中的前科学概念具有顽固性.由于前科学概念是儿童头脑中业已形成的概念,且长期的日常生活经验与观察又加强了这些概念.因此,学生头脑中的前科学慨念是非常顽固的.国内外物理教育界近年来的一些研究表明:一旦学生对某些物理现象形成了前科学概念,要想加以转变是极其困难的.尤其那些在人类科学认识史上经历了曲折历程的前科学概念,更是如此.按照皮亚杰的理论,学生认识什么和如何行动,主要决定于他们所具有的认知图式(思维模式),而不完全取决于教师所讲述的内容.他们按照自己已有的图式吸收和排斥信息.在有错误认识存在的情形下,就会在头脑中形成和正确信息极不相同的东西.初三物理实验教案篇2【目的和要求】学会正确地使用直流伏特计测量电路两端电压;研究串联电路、并联电路中电压的关系。

2024年九年级教科版物理教案完整版一、教学目标1.让学生掌握光的传播、反射和折射的基本原理。

2.培养学生运用物理知识解决实际问题的能力。

3.提高学生对物理现象的好奇心和探究精神。

二、教学重难点1.光的传播、反射和折射现象的理解和运用。

2.凸透镜和凹透镜成像规律的掌握。

3.光的色散现象及其应用。

三、教学过程第一课时:光的传播1.导入(1)提问:同学们,你们在生活中都遇到过哪些与光有关的现象?2.新课讲解(1)讲解光的传播特点:直线传播、速度、介质。

(2)举例说明光的传播现象:小孔成像、影子的形成等。

3.实验探究(1)分组实验:利用激光笔、平面镜、凸透镜等器材,观察光的传播现象。

4.课堂小结本节课我们学习了光的传播,知道了光在均匀介质中沿直线传播,速度与介质有关。

第二课时:光的反射1.导入(1)提问:同学们,你们知道平面镜成像的原理吗?2.新课讲解(1)讲解光的反射原理:入射光线、反射光线、法线、反射角、入射角。

(2)讲解平面镜成像规律:虚像、等大、等距。

3.实验探究(1)分组实验:利用平面镜、蜡烛等器材,观察光的反射现象。

4.课堂小结本节课我们学习了光的反射,知道了反射光线与入射光线关于法线对称,平面镜成像规律。

第三课时:光的折射1.导入(1)提问:同学们,你们在生活中见过水中的物体看起来位置发生变化的现象吗?2.新课讲解(1)讲解光的折射原理:折射光线、入射光线、法线、折射角、入射角。

(2)讲解光的折射现象:光从空气进入水或其他介质时,方向会发生改变。

3.实验探究4.课堂小结本节课我们学习了光的折射,知道了光从一种介质进入另一种介质时,方向会发生改变。

第四课时:凸透镜和凹透镜1.导入(1)提问:同学们,你们知道眼镜的原理吗?2.新课讲解(1)讲解凸透镜和凹透镜的形状、特点。

(2)讲解凸透镜和凹透镜的成像规律:实像、虚像、放大、缩小。

3.实验探究(1)分组实验:利用凸透镜、凹透镜等器材,观察成像现象。

人教版九年级物理教案15.5串、并联电路中的电压关系作为一名幼儿园教师,我设计了这节串、并联电路中的电压关系的课程,旨在帮助孩子们理解串并联电路的基本概念和电压关系。

一、设计意图本节课的设计方式采用了实践教学法和情景教学法,让孩子们在实践中理解和掌握串并联电路的电压关系。

活动的目的是让孩子们能够理解串并联电路的基本概念,掌握串并联电路的电压关系,并能够运用所学知识解决实际问题。

二、教学目标1. 让孩子们理解串并联电路的基本概念。

2. 让孩子们掌握串并联电路的电压关系。

3. 培养孩子们的实践操作能力和问题解决能力。

三、教学难点与重点重点:理解串并联电路的基本概念,掌握串并联电路的电压关系。

难点:串并联电路的电压关系的理解和运用。

四、教具与学具准备教具:电源、灯泡、电阻、电线等。

学具:每个孩子准备一份电路实验套件。

五、活动过程1. 引入:通过一个简单的电路实验,让孩子们观察灯泡的亮灭,引出串并联电路的概念。

2. 讲解:讲解串并联电路的基本概念,并介绍串并联电路的电压关系。

3. 实践:让孩子们分组进行电路实验,通过实验观察和记录电路中电压的变化,从而理解串并联电路的电压关系。

5. 练习:给出一些实际问题,让孩子们运用所学知识解决问题。

六、活动重难点重点:理解串并联电路的基本概念,掌握串并联电路的电压关系。

难点:串并联电路的电压关系的理解和运用。

七、课后反思及拓展延伸通过本节课的教学,我发现孩子们对串并联电路的基本概念和电压关系有了初步的理解和掌握。

但在实践中,部分孩子对电路的连接和观察电压变化的方法还需要进一步指导和练习。

在课后拓展延伸中,可以让孩子们进一步探索串并联电路的其他特性,如电流关系、电阻关系等,并尝试解决更复杂的实际问题。

同时,也可以组织孩子们进行电路设计比赛,激发他们的创造力和实践能力。

本节课的设计旨在让孩子们通过实践和探索,理解和掌握串并联电路的基本概念和电压关系,并培养他们的实践操作能力和问题解决能力。

一、组成串联和并联电路学习目标:知识与技能:1.让学生通过自主探究,共同学习,理解串并联电路的特点。

2.会连接简单的串、并联电路。

3.画简单的串、并联电路图。

4.用实验的方法探究串、并联电路的区别。

过程与方法:1.解物理学习的基本方法——实验探究法。

2.学生物理来源于生活,用物理指导生活的良好思维品质。

情感、态度与价值观:1.学生的合作精神和对科学的求知欲。

2.路的亲切感。

重点:认识串、并联电路,会画串、并联电路。

难点:据要求或根据电路图,画出实物图或连接实际电路。

教学准备:演示用器材:三只带灯座的小灯泡、电路板、装有两节干电池的电池盒、几个开关、若干段导线学生用器材:三只带灯座的小灯泡、装有两节干电池的电池盒、几个开关、若干段导线教学设计:自主学习:1. 电路和电路是最基本的电路,它们的实际应用非常普遍(1)画出一个电池,一个开关,两盏电灯组成的串联电路电路图(2)画出一个电池,一个开关,两盏电灯组成的并联联电路电路图(3)画一画:请在右边方框里画出图1的实物图对应的电路图。

根据图2给出的电路图,连接图3的实物图。

合作探究:想想做做:给你两盏灯、一个电源、一个开关,你能同时使两灯都发光吗?思考并讨论,有几种接法?【探究】:1、组成串、并联电路:同学们动手动脑,相互讨论,然后尽可能画出电路图,再连接实物。

不同小组间讨论比较。

当电路中有两个灯泡时,连接方式有两种,其中一种如图4所示:把两个灯泡首尾相连,然后接到电路中,这种电路我们叫做。

在图5处画出对应的电路图方法:模仿课本106页图5.3-1图5 图7另一种像图6那样,将两灯的两端分别连在一起,然后接到电路中,我们说这两只灯是的.我们不妨将L1从电路中取下,闭合开关后L2照常发光,用这种方法可以用来识别并联电路.在图6处画出对应的电路图。

2、探究串、并联电路的特点:方法:对照电路图,并连接电路,观察比较在不同电路中,各元件的连接方式、电流路径、开关在不同位置的控制作用有何不同。

总结串、并联电路的区别,填入下表:二、探究并联电路电流规律学习目标:1、知识与技能(1)学生能探究并得出并联电路中电流的规律;学生能正确连接电路和使用电流表。

(2)学生的概括能力和语言表达能力得到进一步的提高。

2、过程与方法科学探究全过程的切身体验,学会科学研究的方法。

3、情感态度和价值观学生形成严谨的科学态度和协作精神。

教学重点:学生经历探究各个环节;在实验中探究并联电路中电流的规律。

教学难点:(学生)提出问题、连接实物电路;(教师)组织调控学生有序进行探究实验。

教学用具:电池、开关、灯泡、导线等实验用品。

课时安排:2时。

教学过程第一课时合作探究:探究串联电路的电流规律[探究课题]探究串联电路中的电流。

[提出问题]探究串联电路中各点的电流有什么关系?[猜想或假设]你认为串联电路中各点电流可能有怎样的关系?(要有猜想依据) [设计实验]1.实验设计思路:(需要什么仪器?如何连接?测量什么数据?先做什么?再做什么?最后通过分析比较得出结论。

) 2.实验电路图[进行实验]把测得的数据填在 下表中,还可以把操作中出现 的问题扼要写下来。

[分析论证]测量结果说明了什么?得出了什么结论?[评估]实验设计有不合理地方或不充分、不完美之处吗?(仅测两到三次电流是否能归纳出普遍适用下结论)操作中你出现了什么失误或故障吗?你是怎么解决的?有哪些值得总结的经验?(灯亮了吗?电流表是不是正确接入?读数时是否与所需量程对应?)测量结果是不是可靠?有什么因素可能会影响测量结果吗? [交流]通过这节课学习,你有什么收获呢?(知识技能方面,过程和方法的能力方面。

)通过本节课的学习探究,你还发现或产生了什么值得探究的问题吗?实验结论:IA/A IB/A IC/A 第1次 第2次第二课时探究并联电路的电流规律[探究课题]探究并联电路中的电流规律。

[提出问题]探究并联电路中干路电流与各支路电流有什么关系? [猜想或假设]你认为并联电路中干路电流与各支路电流可能有怎样的关系?(要有猜想依据) [设计实验]1.实验设计思路:(需要什么仪器?如何连接?测量什么数据?先做什么?再做什么?最后通过分析比较得出结论。

) 2.实验电路图[进行实验]把测得的数据填在下表中,还可以把操作中出现 的问题扼要写下来。

[分析论证]测量结果说明了什么?得出了什么结论?[评估]实验设计有不合理地方或不充分、不完美之处吗?(仅测两到三次电流是否能归纳出普遍适用的结论)操作中你出现了什么失误或故障吗?你是怎么解决的?有哪些值得总结的经验?(灯亮了吗?电流表是不是正确接入?读数时是否与所需量程对应?)测量结果是不是可靠?有什么因素可能会影响测量结果吗? [交流] 通过这节课学习,你有什么收获呢?(知识技能方面,过程和IA/A IB/A IC/A 第1次 第2次方法的能力方面。

)通过本节课的学习探究,你还发现或产生了什么值得探究的问题吗?实验结论:当堂训练:1、把电路元件______连接起来的电路,叫做串联电路.在串联电路中,通过一个元件的电流的同时________。

2、把电路元件_________连接起来的电路,叫做并联电路.在并联电路中,干路的电流在_________分开,分别过_________的元件.即________跟电源能够成独立的电流通路。

三、探究串、并联电路中电压的规律教学目标:1、知识和技能探究串、并联电路中电压的规律;训练连接电路和使用电压表的技能。

2、过程和方法科学探究全过程的切身体验,领会科学研究的方法。

3、情感、态度、价值观严谨的科学态度与协作精神。

重、难点:连接串联、并联电路,作出电路图。

能用电压表测出各导体两端的电压,找出规律。

教学器材:小灯泡、开关、电源、导线、电压表教学课时:2时(1串联,2并联)教学过程:第一课时一、前提测评:画出由两个灯泡组成的串、并联电路的电路图。

串联电路并联电路二、导学达标:引入课题:1、在串联电路中(如上图),a、b、两用电器及电源两端的电压有什么关系?2、在并联电路中(如上图),a、b、两用电器及电源两端的电压有什么关系?进行新课:1、探究:串联电路中的电压关系(1)、学生猜想:Ua=Ub=U总Ua+Ub=U总…………(2)、设计实验:把电压表分别接入a、b、电源两端,测量出两端的电压,就可以找出规律。

(3)、作出对应的电路图(共三个)(4)、进行实验:把结果记录在下表(5)、分析实验结果,寻求规律:教师总结:串联电路中的总电压等于各部分电路的电压之和。

即U总=U1+U2+……(6)、讨论结果,你还能得到什么结论?(串联电路的电压分配规律)第二课时2、探究:并联电路中的电压关系(1)、学生猜想:U=U1+U2U>U1>U2…………(2)、设计实验:把电压表分别接入a、b、电源两端,测量出两端的电压,就可以找出规律。

(3)、作出对应的电路图(共三个)(4)、进行实验:把结果记录在下表(5)、分析实验结果,寻求规律:教师总结:在并联电路中,各支路两端的电压相等即U1=U2=U3 =……(6)、讨论结果,你还能得到什么结论?3、实例:上两规律在实际中的应用三、达标练习:完成物理套餐中的本节内容。

小结:根据板书,总结本节内容,明确重、难点。

课后活动:完成物理套餐中课堂未完成的内容。

课本后练习。

教学后记:四、练习使用滑动变阻器教学目标:1、知识和技能知道滑动变阻器的构造,会使用滑动变阻器。

2、过程和方法通过观察试验、对比等方法,学习利用滑动变阻器来改变电流、电压。

3、情感、态度、价值观了解电阻在现代科学技术中的应用。

重、难点:滑动变阻器的使用。

教学器材:小灯泡、开关、电源、导线、滑动变阻器教学课时: 1教学过程:一、前提测评:1、电阻:导体对电流的阻碍作用。

2、影响电阻大小的因素:a、材料b、长度:长度越长,电阻越大c、横截面积:二、新课变阻器:电位器、滑动变阻器滑动变阻器:符号(1)、结构:实物观察(2)、原理:改变电阻丝的长度改变电阻(3)、作用:(4)、使用:学生试验:利用滑动变阻器改变灯泡的亮度注意问题:滑动变阻器的连接?电阻的大小如何判断?三、达标练习:完成物理套餐中的本节内容。

小结:根据板书,总结本节内容,明确重、难点。

课后活动:完成物理套餐中课堂未完成的内容。

课本后练习。

教学后记:五、探究电阻上的电流跟两端电压的关系教学目标:一、知识与技能1.通过实验探究电流、电压和电阻的关系;2.会同时使用电压表和电流表测量一段导体两端的电压和其中的电流;3.会使用滑动变阻器来改变一段导体两端的电压。

二、过程与方法1、通过探究过程,进一步体会科学探究方法;2、体会用“控制变量法”来研究物理规律的思路,学习用图象研究物理问题;3、通过实验、分析和探索的过程,提高根据实验数据归纳物理规律的能力。

三、情感态度与价值观1.在收集、处理数据的过程中,培养学生实事求是的科学态度;2.通过探究,揭示物理规律,重视学生对物理规律的客观性、普遍性和科学性的认识,注意学生科学世界观的形成。

教学重点:通过经历完整的实验探究,认识电流、电压和电阻的关系。

教学难点:1、运用控制变量法对实验数据进行分析得到结论;2、运用数学一次函数图象分析出电流、电压和电阻的关系式。

课时安排:1课时课前准备:多媒体课件、电池组(四节)、开关、导线若干、电流表、电压表、定值电阻(2Ω、4Ω各一个)、滑动变阻器、坐标纸教学过程:一、问题:电流与电压、电阻有什么关系?根据提示:1、电压是形成电流的原因;2、电阻是导体对电流的阻碍作用做出猜想或假设。

二、猜想或假设:1、导体中的电流可能与导体两端的电压成正比;2、导体中的电流可能与导体的电阻成反比。

三、设计实验:【提出问题】(1)前面学过的哪个实验与该实验相似?(2)这些实验中应用了哪种研究问题的方法?(3)再这个实验中怎样应用控制变量法的?(学生思考)回答:(1)该实验与探究“决定电阻大小的因素”实验应用的是同一种方法,都是利用控制变量法进行探究的;(2)研究电流与电压的关系,应该控制电阻不变,通过改变电阻两端的电压,来观察电流的变化情况;研究电流与电阻的关系,应该控制电压不变,通过改变电阻,来观察电流的变化情况。

限于时间的原因,这节课只进行第一个实验的操作探究。

【提出问题】(1)如何控制电阻不变?(2)如何得知电流的变化情况?(3)如何改变电压,并观察到变化的情况?(学生思考)回答:(1)为控制电阻不变,可以使用定值电阻;(2)利用电流表和电压表分别测量流过定值电阻的电流及其两端的电压。

(3)电压的改变方法有两种:一是改变电池的个数;二是使用滑动变阻器进行调节。

通过学生对这三个问题的讨论,明确实验需要的基本测量工具,并设计实验电路图。