原穴针法

- 格式:pdf

- 大小:280.76 KB

- 文档页数:4

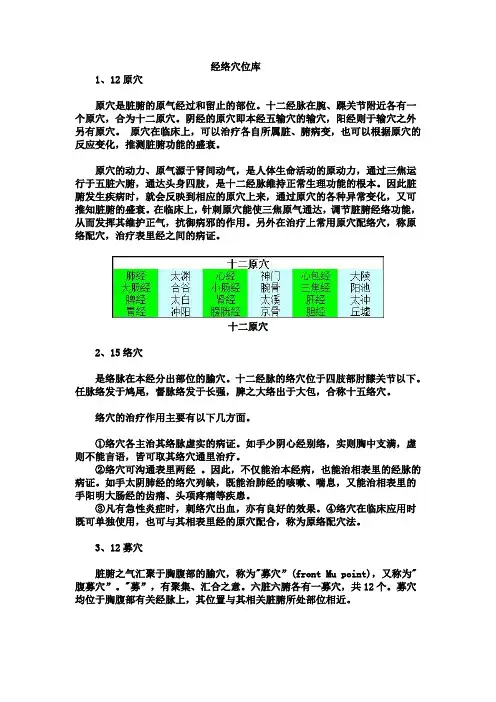

经络穴位库1、12原穴原穴是脏腑的原气经过和留止的部位。

十二经脉在腕、踝关节附近各有一个原穴,合为十二原穴。

阴经的原穴即本经五输穴的输穴,阳经则于输穴之外另有原穴。

原穴在临床上,可以治疗各自所属脏、腑病变,也可以根据原穴的反应变化,推测脏腑功能的盛衰。

原穴的动力、原气源于肾间动气,是人体生命活动的原动力,通过三焦运行于五脏六腑,通达头身四肢,是十二经脉维持正常生理功能的根本。

因此脏腑发生疾病时,就会反映到相应的原穴上来,通过原穴的各种异常变化,又可推知脏腑的盛衰。

在临床上,针刺原穴能使三焦原气通达,调节脏腑经络功能,从而发挥其维护正气,抗御病邪的作用。

另外在治疗上常用原穴配络穴,称原络配穴,治疗表里经之间的病证。

十二原穴2、15络穴是络脉在本经分出部位的腧穴。

十二经脉的络穴位于四肢部肘膝关节以下。

任脉络发于鸠尾,督脉络发于长强,脾之大络出于大包,合称十五络穴。

络穴的治疗作用主要有以下几方面。

①络穴各主治其络脉虚实的病证。

如手少阴心经别络,实则胸中支满,虚则不能言语,皆可取其络穴通里治疗。

②络穴可沟通表里两经。

因此,不仅能治本经病,也能治相表里的经脉的病证。

如手太阴肺经的络穴列缺,既能治肺经的咳嗽、喘息,又能治相表里的手阳明大肠经的齿痛、头项疼痛等疾患。

③凡有急性炎症时,刺络穴出血,亦有良好的效果。

④络穴在临床应用时既可单独使用,也可与其相表里经的原穴配合,称为原络配穴法。

3、12募穴脏腑之气汇聚于胸腹部的腧穴,称为"募穴”(front Mu point),又称为"腹募穴”。

"募”,有聚集、汇合之意。

六脏六腑各有一募穴,共12个。

募穴均位于胸腹部有关经脉上,其位置与其相关脏腑所处部位相近。

募穴4、6下合穴六腑之气下合于下肢足三阳经的腧穴,称为"下合穴”(lower He-sea point),又称"六腑下合穴”。

《灵枢.本输》指出:"六腑皆出足之三阳,上合于手者也。

十二经原络取穴大接经法《内经◎海论》中叙述经络“内属于脏腑,外络于肢节”。

经络分布周身各处,上悬贯于脑,内联于脏腑,畅气血往来,各经保持相对的平衡,自然无病。

经络不平衡,人就会生病,因此通过针刺十二经原穴和络穴,调节各经气血,使十二经气血调和,从而达到防病保健、治疗疾病的目的。

一操作方法患者平卧,放松肢体。

医生根据治疗需要立于患者身侧。

用一根l寸长的28号针,每次只针一侧,针刺十二经的原穴和络穴,依照经络循行的顺序各穴只刺一下而不留针。

每次只针一侧,下次针另一侧。

4次为一个疗程。

二取穴原则及方案久病则由原穴至络穴,新病则由络穴至原穴。

(一)由原穴到络穴肺原[太渊]——大肠络[偏历]——胃原[冲阳]——脾络[公孙]——心原[神门]——小肠络[支正]——膀胱原[京骨]——肾络[大钟]——心包络[大陵]——三焦络[外关]——胆原[丘墟]——肝络[蠡沟]。

(二)由络穴到原穴肺络[列缺]——大肠原[合谷]——胃络[丰隆]——脾原[太白]——心络[通里]——小肠原[腕骨]——膀胱络[飞扬]——肾原[太溪]——心包络[内关]——三焦原[阳池]——胆络[光明]——肝原[太冲]。

三穴位定位:太渊(肺原):在腕掌侧横纹桡侧,桡动脉的桡侧凹陷中。

列缺(肺络穴):在桡骨茎突上方,腕横纹上1.5寸,当肱桡肌与拇长展肌腱之间。

合谷(大肠原穴):在手背部,第1、2掌故之间,当第2掌骨中点处。

偏历(大肠络穴):屈肘,在阳溪与曲池连线上,腕横纹上3寸。

冲阳(胃经原穴):在足背最高处,当拇长伸肌腱和指长伸肌健之间,足背动脉搏动处。

丰隆(胃经络穴):外踝尖上8寸,条口穴外1寸,胫骨前嵴外2横指处。

太白(脾原):第1跖骨小头后缘,赤白肉际凹陷处。

公孙(脾络):第一跖骨基底部的前下方,赤白肉际处。

神门(心原):腕横纹尺寸端,尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷中。

通里(心络):腕横纹上1寸,尺侧腕屈肌腱桡侧缘。

腕骨(心原):第5掌故基底与钩骨之间的凹陷处,赤白肉际处。

针灸典型用法原络配穴法,歌诀巧记原穴、络穴特定穴是指十四经中具有特殊治疗作用,并按特定称号归类的腧穴。

可分为10类,即主要分布在四肢肘膝关节以下的五输穴、原穴、络穴、郄穴、下合穴、八脉交会穴,在背腰和胸腹部的背俞穴、募穴,在四肢、躯干部的八会穴,以及全身经脉的交会穴。

今天给大家分享原穴、络穴原穴、络穴一、分布特点与组成脏腑原气输注、经过和留止于十二经脉四肢部的腧穴,称为原穴,又称“十二原”。

“原”含本原、原气之意,是人体生命活动的原动力、为十二经脉维持正常生理功能之根本。

十二原穴多分布于腕踝关节附近。

阴经的原穴与五输穴中的输穴同穴名、同部位,实为一穴,即所谓“阴经以输为原”“阴经之输并于原”阳经的原穴位于五输穴中的输穴之后,即另置一原。

十五络脉从经脉分出处各有1个穴,称之为络穴、又称"十五络穴”。

络,有联络、散布之意。

十二经脉的络穴位于四肢肘膝关节以下:任脉络穴尾位于上腹部;督脉络穴长强位于尾骶部;脾之大络大包穴位于胸胁部。

【十二原穴歌】肺原太渊大合谷,脾经太白胃冲阳;心原神门小腕骨,肾原太溪胱京骨;心包大陵焦阳池,肝原太冲胆丘墟。

【十五络穴歌】肺络列缺偏大肠,周络丰隆牌公布;心络通里小支正,膀胱飞扬肾大钟;心包内关焦外关,肝络盖沟胆光明;脾之大络是大包,络任鸠尾督长强。

(二)临床应用1.五脏有疾也,应出十二原针刺原穴调治脏腑经络虚实各证。

络穴能“一络通二经”,治相表里之经的病证。

2.原络配穴法是表里经配穴法的典型用法。

如肺经先病,先取其原穴太渊,大肠后病,再取该经络穴偏历。

反之,大肠先病,先取其原穴合谷,肺经后病,后取该经络穴列缺。

建议您看完了也保存一下。

不要私存,放到圈子里,让更多人知道吧!八卦手针学员10月22日分享。

第一节子午流注的涵义与源流一、子午流注的涵义[子午]原是对立的名词,用以代表天地、山泽、风雷、水火、春秋、寒暑、日月、夜半与日中两时辰等的表示相对关系的符号。

如“子午面”,“子午线”,“子午道”,“子时午时”。

[子午的意义]1.子午代表阴阳:是阴阳的总称。

子阴午阳,子午是阴阳的起点与分界线。

子为阳之始,午为阴之始。

2. 子午代表时间:一天之中,子为夜半(23~1点),午为日中(11~13点)。

[如图]/P>一年之中,子为农历11月(冬至为十一月),午为农历5月(夏至为五月)。

3. 子午代表气候寒热:子时寒,午时热。

4. 子午代表十二地支:如子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥,均以子午为推算的开始。

5. 子午代表人体气血流行的阴阳盛衰。

[如图][流注]流指水流,注指注输、灌注。

这里具体是指将人体的气血循环比作水流,以出井、流荥、注输、行经、入合作喻,说明人体气血就象水流一样,始出为井,渐成细流为荥,水流如由浅入深灌注为输,渐而水流在通畅的河流中通行即称为经,最后如百川汇合入海即所入为合,以示脉气的流行经过。

[子午流注]为子午流注针法的理论依据,它是从时间角度认识人体生命现象,即十二经脉的气血流注盛衰规律的一种学说。

人体气血循行,周流出入,如流水般,或从子到午,或从午到子,随着时间先后的不同,阴阳各经气血的盛衰,也有固定的时间,气血迎时而至为盛,气血过时而去为衰。

泻则乘其盛,补则随其去,逢时为开(气血流注开穴的时间,谓之逢时),过时为阖(某穴开时已过,谓之过时,则穴闭),定时开穴,补虚泻实,把握时机,调和阴阳而治病。

[如图][子午流注针法]是以时间为主要条件的一种特殊配穴治疗方法。

属于时间医学的范畴。

是以十二经脉肘膝以下的六十六个经穴为基础,根据出井、流荥、注输、行经、入合的气血流注,盛衰开阖的原理,配合阴阳、五行、脏腑理论,运用天干、地支推算逐日按时开穴的一种古典针刺取穴方法。

中心内容:择时——依据气血流注的盛衰时间为主体。

原穴是指人体经络系统中的特定穴位,也称为“十二原穴”或“十二经原穴”,包括足三里、关元、气海、神阙、中极、曲泉、关元俞、气海俞、命门、大椎、膏肓等。

原穴是经脉气血在体内运行的重要部位,也是调节和维护人体生命活动的关键穴位。

在中医理论中,原穴与脏腑经络、气血津液等有着密切的联系,通过刺激原穴可以调整和平衡人体的生理功能,促进气血的流通,调节身体的阴阳平衡,达到治疗疾病和保健的作用。

在临床应用中,原穴常用于针灸、推拿、拔罐等治疗手段中,也可以通过按摩、艾灸等方法进行自我保健。

例如,足三里穴是胃经的原穴,刺激足三里穴可以调节胃气,缓解胃肠道疾病;关元穴是脾经的原穴,刺激关元穴可以增强脾脏功能,调节消化系统功能等。

需要注意的是,原穴的应用需要结合具体的病情和个体差异进行调整和选择,同时也需要由专业的中医医师进行操作和指导。

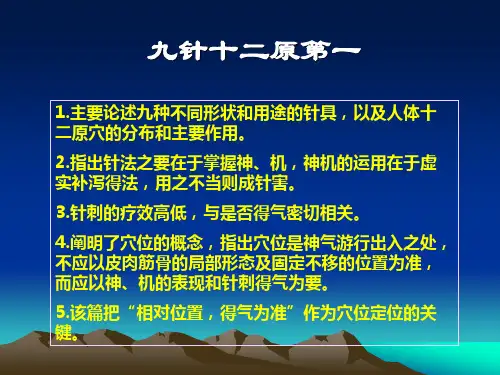

一、九针十二原第一(全篇)本篇主要论九种针具的名称、形态和功用,以及人体十二原穴的分布和作用,故以“九针十二原”名篇。

(一)学术思想1.强调用针的基本原则本篇论述了用针的基本原则,突出了“守神”和“守机”的重要性。

2.注重九针的选用本篇详细介绍了九针的形态和尺寸,并着重阐释各种针具的操作方法、治疗作用。

3.提出针刺治病的要求针刺时要求医者辨明邪正盛衰,追求“得气”效果。

4.强调十二原穴的作用十二原穴为五脏六腑气血会集之处,在五脏六腑疾病的诊断和治疗中具有十分重要的作用。

5.注重针刺治病的效应本篇用比喻手法,指出针刺治病的疗效犹如拔刺、雪污、解结、决闭。

(二)文选【原文】黄帝問於岐伯曰:余子萬民,養百姓,而收其租稅。

余哀其不給,而屬有疾病。

余欲勿使被毒藥[1],無用砭石[2],欲以微鍼[3]通其經脉,調其血氣,營其逆順出入之會[4]。

令可傳於後世,必明爲之法,令終而不滅,久而不絶。

易用難忘,爲之經紀[5],異其章[6],别其表裏,爲之終始[7],令各有形[8],先立鍼經[9]。

願聞其情。

岐伯答曰:臣請推而次之,令有綱紀,始於一,終於九焉。

(音频: 余欲勿使被毒药)【提要】编撰《针经》的主要目的。

【注释】[1]被毒药:被,通服。

如《孝经》:“无思不被。

”《释文》:“被,本作服。

”毒药,古代对一般药物的总称。

《素问·五常政大论篇》将药物分为大毒、常毒、小毒、无毒四类。

[2]砭石:古代最早的医疗工具之一,用于砭刺患部以治疗各种疾病及排脓放血等。

《山海经》云:“高氏之山,其上多玉,其下多箴石。

”晋·郭璞注:“箴石,可以为砥(砭)针,治痈肿。

”又《礼记·内则》云:“古者以石为针,所以为刺病。

”[3]微针:九针,与砭石相对而言,故言微。

[4]营其逆顺出入之会:营,管理,调节。

《诗·小雅·黍苗》:“召伯营之。

”郑玄笺:“营,治也。

”逆顺,经脉的不同走向。

出入,经气由外入内或由内出外。

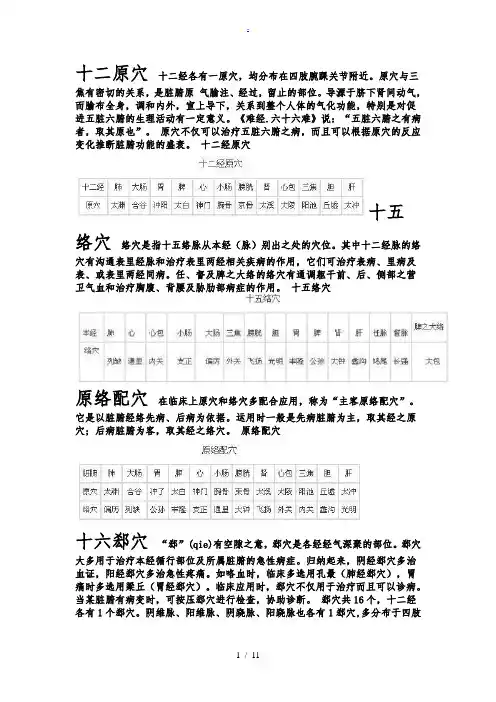

十二原穴十二经各有一原穴,均分布在四肢腕踝关节附近。

原穴与三焦有密切的关系,是脏腑原气腧注、经过,留止的部位。

导源于脐下肾间动气,而腧布全身,调和内外,宣上导下,关系到整个人体的气化功能,特别是对促进五脏六腑的生理活动有一定意义。

《难经.六十六难》说:“五脏六腑之有病者,取其原也”。

原穴不仅可以治疗五脏六腑之病,而且可以根据原穴的反应变化推断脏腑功能的盛衰。

十二经原穴十五络穴络穴是指十五络脉从本经(脉)别出之处的穴位。

其中十二经脉的络穴有沟通表里经脉和治疗表里两经相关疾病的作用,它们可治疗表病、里病及表、或表里两经同病。

任、督及脾之大络的络穴有通调躯干前、后、侧部之营卫气血和治疗胸腹、背腰及胁肋部病症的作用。

十五络穴原络配穴在临床上原穴和络穴多配合应用,称为“主客原络配穴”。

它是以脏腑经络先病、后病为依据。

运用时一般是先病脏腑为主,取其经之原穴;后病脏腑为客,取其经之络穴。

原络配穴十六郄穴“郄”(qie)有空隙之意,郄穴是各经经气深聚的部位。

郄穴大多用于治疗本经循行部位及所属脏腑的急性病症。

归纳起来,阴经郄穴多治血证,阳经郄穴多治急性疼痛。

如咯血时,临床多选用孔最(肺经郄穴),胃痛时多选用梁丘(胃经郄穴)。

临床应用时,郄穴不仅用于治疗而且可以诊病。

当某脏腑有病变时,可按压郄穴进行检查,协助诊断。

郄穴共16个,十二经各有1个郄穴。

阴维脉、阳维脉、阴跷脉、阳跷脉也各有1郄穴,多分布于四肢肘膝部以下。

十六郄穴六腑下合穴下合穴是指手三阳穴腑之气下合于足三阳经的六个腧穴。

《灵枢.邪气脏腑病形》说:“荥输治外经,合治内腑”。

六腑下合穴包括足三阳经的合穴以及手三阳经合于足三阳经的3个腧穴。

共计6个。

六腑下合穴八会穴八会穴是指脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓等精气所会聚的腧穴,能治疗其病变。

《难经.四十五难》说:“热病在内者,取其会之气穴也”。

说明八会穴还能治疗某些热病。

1).脏会章门:又为脾募。

脾、胃合为后天之本,气血生化之源。

原穴名词解释

原穴是一个中医术语,也称为原始穴位或原来穴位。

它指的是人体上最初产生的穴位,即胚胎发育过程中形成的穴位。

按照中医理论,胚胎的各种器官和经络系统是在胚胎早期发育中一起形成的。

这些器官和经络系统的形成是人体发育的基础,它们与穴位的形成也紧密相关。

原穴按其形成的先后顺序分为原阳穴和原阴穴。

原阳穴是最早形成的一类穴位,主要分布在胚胎的阳面,即背部、头部和躯干背侧。

原阴穴是稍后形成的一类穴位,主要分布在胚胎的阴面,即腹部、面部和四肢的前侧。

原穴的形成与人体的发育过程密切相关。

在胚胎发育的早期,胚胎的各种器官和组织开始分化和定位。

同时,经络系统也开始形成,经络中的气血开始流动。

在这个过程中,穴位逐渐形成并与经络相连。

原穴的形成是人体发育的基础,它们对于维持人体的生理功能和调节气血的循环起着重要作用。

中医理论认为,原穴是人体上的重要穴位之一,它们与经络相连,通过调节经络中的气血来调节人体的生理活动。

在针灸和按摩疗法中,原穴经常被用于治疗各种疾病和调节身体的功能。

此外,在针刺疗法中,针刺原穴可以刺激穴位周围的组织和神经,促进血液循环,调节

免疫系统,从而起到治疗和预防疾病的作用。

总之,原穴是人体发育过程中形成的穴位,它们与经络相连,通过调节气血来调节人体的生理活动。

在中医疗法中,原穴被广泛运用于治疗疾病和调节身体功能,具有重要的临床意义。

原穴的名词解释原穴是中医学中的一个重要概念,主要用于描述人体的穴位和经络系统。

它是中医学理论体系中的一部分,具有深厚的历史和丰富的实践经验。

本文将从不同角度解释原穴的含义和作用,以及其在中医治疗中的重要性。

一、原穴的定义及起源原穴是中医学中用来表示经络上的特定穴位的称谓,它与人体的脏腑器官和经络相互联系。

穴位是一种生理和病理的反应点,通过刺激穴位,可以调节经络和脏腑的功能,从而达到治疗和预防疾病的目的。

原穴的名称起源于古代医家对人体经络的观察和研究,经过多代医家的总结和发展,形成了中医学中的经络腧穴理论体系。

二、原穴的分类和特点原穴可以根据其所在的经络系统进行分类。

中医学中主要有十四个经脉和奇经八脉,每个经脉都包含了多个原穴。

原穴的特点是具有固定的位置和特定的功能。

根据经络学的理论,原穴位于经络的特定部位,通过按摩或针刺等刺激方式,可以调节经络的阻滞和功能紊乱,从而促进气血的运行,增强机体免疫能力。

三、原穴的功能与应用原穴在中医治疗中起到了重要的作用,它可以通过刺激经络来调整机体的阴阳平衡,达到治疗疾病的目的。

根据疾病的特点和患者的具体情况,中医师可以选择不同的原穴进行针灸或按摩,以达到最好的治疗效果。

同时,原穴还可以用于辨证施治、预防保健和康复调理等方面,对于提高人体的自愈能力和抗病能力具有重要意义。

四、原穴的研究与发展原穴的研究和发展是中医学学科的重要方向之一。

随着科学技术的进步和临床实践的积累,中医学对原穴的疗效和作用机理有了更深入的认识。

现代医学技术的应用也为原穴的研究提供了更多的方法和手段,如针刺、激光和电刺激等技术在原穴疗法中的应用。

这些研究的成果对于推动中医学的发展和推广具有重要的意义。

五、原穴的争议与挑战尽管原穴在中医学中具有重要的地位和作用,但其存在争议和挑战也是不可忽视的。

一方面,部分学者对于原穴的存在和作用持怀疑态度,认为其效果主要是心理暗示和非特异性反应所致。

另一方面,原穴的具体定位和刺激方法也存在一定的争议。

中医必会针灸内容之特定穴歌诀!2.原穴、络穴:(1)组成:足厥阴肝经之原穴为太冲,络穴为蠡沟;足少阳胆经之原穴为丘墟,络穴为光明。

手少阴心经之原穴为神门,络穴为通里;手太阳小肠经之原穴为腕骨,络穴为支正。

足太阴脾经之原穴为太白,络穴为公孙;足阳明胃经之原穴为冲阳,络穴为丰隆。

手太阴肺经之原穴为太渊,络穴为列缺;手阳明大肠经之原穴为合谷,络穴为偏历。

足少阴肾经之原穴为太溪,络穴为大钟;足太阳膀胱经之原穴为京骨,络穴为飞扬。

手厥阴心包经之原穴为大陵,络穴为内关;手少阳三焦经之原穴为阳池,络穴为外关。

任脉之络穴鸠尾散于腹,督脉之络穴长强散于头,脾之大络大包穴布于胸胁。

(2)原络配穴法:临床上常把先病经脉的原穴和后病的相表里经脉的络穴相配合,称为“原络配穴法”或“主客原络配穴法”,是表里经配穴法的典型用法。

如肺经先病,先取其原穴太渊,大肠后病,再取该经络穴偏历。

反之,大肠先病,先取其原穴合谷,肺经后病,后取该经络穴列缺。

3.背俞穴和募穴:肝之背俞穴为肝俞,募穴为期门;胆之背俞穴为胆俞,募穴为日月。

心之背俞穴为心俞,募穴为巨阙;小肠之背俞穴为小肠俞,募穴为关元。

脾之背俞穴为脾俞,募穴为章门;胃之背俞穴为胃俞,募穴为中脘。

肺之背俞穴为肺俞,募穴为中府;大肠之背俞穴为大肠俞,募穴为天枢。

肾之背俞穴为肾俞,募穴为京门;膀胱之背俞穴为膀胱俞,募穴为中极。

心包之背俞穴为厥阴俞,募穴为膻中;三焦之背俞穴为三焦俞,募穴为石门。

图文无关4.八脉交会穴:内关通阴维脉,外关通阳维脉,列缺通任脉,后溪通督脉,照海通阴跷脉,申脉通阳跷脉,公孙通冲脉,足临泣通带脉。

5.八会穴:章门为脏会,中脘为腑会,膻中为气会,膈俞为血会,阳陵泉为筋会,太渊为脉会,大杼为骨会,绝骨(又名悬钟)为髓会。

6.郄穴:足厥阴肝经的郄穴为中都;足少阳胆经的郄穴为外丘。

手少阴心经的郄穴为阴郄;手太阳小肠经的郄穴为养老。

足太阴脾经的郄穴为地机;足阳明胃经的郄穴为梁丘。

原穴应用及临床经验脉在腕踝关节附近各有一个重要经穴,是脏腑原气经过和留止的部位,称为“原穴”,又名“十二原”。

《灵枢九针十二原》曰:十二原者,五脏之所以禀三百六十五节气味也。

五脏有疾,应出十二原。

而原各有所出。

明其原,赌其应,而知五脏之害矣。

各种内伤杂病,都可取相应原穴来治疗。

具体应用上,可与某些特定穴配合使用。

原穴相配为五脏原穴与六腑穴上下的配穴法。

适用于内脏有病,而症状主要反映在体表器官的病变。

从部位上讲,内为阴,外为阳。

阴经经穴主治偏重于体表器官疾患,在内脏有病主要反映在体表器官的情况下,取阴经原穴的同时需要配以阳经原穴以增强疗效。

其配穴原则是少阴配少阳,太阴配太阳,厥阴配阳明。

取上下肢相应,是阴阳同气相求之意。

例1:患者,男,50岁,2008年6月10日初诊。

病史:患者因情绪激动后,突然自觉头痛如裂,烦躁不安,两胁胀痛,夜眠不宁,口苦咽干。

检查病人面红如潮,头痛直达颠顶,手足痉挛,时有汗出为主。

血压150/90mmHg,舌质淡红苔薄黄,脉弦有力。

辨证:肝阳上亢。

治则:平肝潜阳。

取穴:太冲、合谷。

操作:用泻法。

进针5分钟后,患者自诉:头痛减轻,胁胀已无,耳鸣消失,继续留针,隔10分钟行针1次。

30分钟后,血压降至125/85mmHg,患者自诉头痛轻微,余症消失。

嘱患者服用,并保持心情舒畅,以巩固疗效,防止复发。

体会:“诸风掉眩,皆属于肝”。

患者因于情绪激动,导致肝失条达,肝阳上亢,循经上扰清窍,发为头痛。

故取足厥阴肝经之原穴太冲,以平肝潜阳,疏肝理气。

手阳明大肠经原穴合谷,清热祛风,开窍定志。

二穴相配,共奏平肝熄风、活血化瘀,通络止痛,调和阴阳之效,则诸症自消。

原俞相配即分别将本脏腑的原穴与相应的背穴相配。

这是取原穴与俞穴在主治上存在的共性,以相互协同增强疗效的一种配法,对阴性病证(包括里证、虚证、寒证)较为适宜。

如取背部胆俞穴与胆经原穴丘墟治疗胆胀。

例2:患者,男,36岁。

因阵发性右上腹绞痛而来就诊,自诉疼痛时呈绞痛样,痛不可忍,恶心呕吐,冷汗淋漓,查右下肋有压痛,无腹肌紧张,双侧胆俞穴压痛明显,舌苔白腻,脉弦。

什么是原穴和本穴一、含义脏腑原气经过与留止的腧穴,称为原穴,分布于十二经脉循行于腕、踝关节附近的本经上,又称“十二原”。

原穴首见于《灵枢·九针十二原》,指出五脏之原、肓之原、膏之原,都在阴经。

[解说],《灵枢·本输》补充了六腑之原穴,分布于手足三阳经上。

[解说],《难经·六十六难》二者兼容,去膏之原与肓之原后,补手少阴之原(神门),从而使十二脏腑之原穴完备,直用至今。

[见表]五脏原穴即本经五输穴中的输穴,所谓“阴经之输并于原”,而六腑则在输穴之外,专设原穴。

《难经·六十二难》认为,三焦原气行于外,阳经脉气盛长,故在输穴之外另有一原穴。

二、原穴与原气的关系原穴与原气有关。

《难经·六十六难》曰:“脐下肾间动气者,人之生命也,十二经之根本也,故名曰原(气)。

三焦者,原气之别使也,主通行三气,经历于五脏六腑。

原者,三焦之尊号也,故所止辄为原。

”说明原气源于肾,藏于丹田,是人体生命活动的原动力。

原气借三焦之道,贯通运行上焦、中焦、下焦,输布到五脏六腑,头身四肢。

三、临床应用1.诊断疾病《灵枢·九针十二原》曰:“五脏有疾,应出十二原,而十二原各有所出,明知其原,睹其应,而知五脏之害矣。

”若按压某穴有压痛、敏感现象;或观察到该穴有形态、色泽变化;或测定出有电位、电阻变化,可诊断出该穴所属脏腑有原气损伤的病变。

[例如]2.治疗疾病《灵枢·九针十二原》曰:“五脏有疾,当取十二原。

”①防病保健作用:针刺原穴,能使三焦原气通达,从而发挥其维护正气,抗御病邪的作用。

②治疗作用:调节脏腑功能的偏盛偏衰而使脏腑功能协调。

单独使用:某脏原气亏虚,取其原穴补之,如肺气虚则补太渊。

配合使用:如原络配穴,即指表里两经原穴与络穴交叉配伍应用,取先病、已病、重病、新病脏腑或经脉的原穴,配以与之相表里脏腑经脉的络穴同用。

又称“主客配穴”“夫妻配穴”。

[例如]综上所述,原穴具有三大作用:反应脏腑原气之盛衰;诊断脏腑之病变;调节肾间动气,维护正气,抗御外邪,治疗脏腑病变。

针灸12原穴,断全身百病《素问·刺法论》就提出:预防心之疾,刺手少阴之原;预防肺之疾,刺手太阴之原等,以“补神固根”,使“正气存内,邪不可干。

”《灵枢·九针十二原》所言:“五脏有疾也,应出十二原,而原各有所出,明知其原,睹其应,而知五脏之害矣。

”若原穴动气绝,则病即不可为。

”什么是元气?针灸经络穴位图提示发源于先天之本肾,通过三焦输布全身,推动五脏六腑的运转,是人体活动的原动力!什么是原穴?是元气在五脏六腑腧注、经过、留止的腧穴,可见原穴在人体的重要性!十二条正经在腕关节或踝关节处各有一个原穴。

《难经.六十六难》说:“五脏六腑之有病者,取其原也”。

古代先贤与灸疗大师都极为重视“原穴”灸治,认为:五脏六腑有病了,你不知道具体针刺穴位、灸疗穴位不要紧,先取原穴,然后再找配穴!原穴具有虚可补、实可泻的双相调节功能。

这种功能不仅原穴有,很多穴位,也具有这种双相调节性。

1、肺经:太渊主治:咳嗽,气喘,咳血,咽喉肿痛,胸痛,心悸,腕臂痛。

现多用于治疗感冒,咳嗽,支气管炎,百日咳,肺结核,心绞痛,肋间神经痛,无脉症,腕关节疼痛及周围软组织疾患等。

可灸。

配伍:配列缺、孔最,有疏风解表,宣肺止咳的作用,主治咳嗽,气喘,胸背痛;配内关、冲阳、三阴交,有益心通阳,祛瘀通脉的作用,主治无脉症。

文献摘要:《千金方》:唾血振寒嗌干,太渊主之。

《玉龙赋》:咳嗽风痰,太渊、列缺宜刺。

《金鉴》:主治牙齿疼痛,手腕无力疼痛及咳嗽风痰,偏正头痛等症。

2、大肠:合谷主治:头痛,颈项痛,目赤肿痛,鼻衄,鼻塞,鼻渊,齿痛,耳聋,面肿,咽喉肿痛,痄腮,牙关紧闭,口眼歪斜,热病无汗,多汗,腹痛,痢疾,便秘,闭经,滞产,小儿惊风,上肢疼痛,痿痹。

现多用于面神经麻痹,面肌痉挛,三叉神经痛,电光性眼炎,近视眼,腮腺炎,扁桃体炎,舌炎,牙龈炎,牙痛,流行性感冒,高血压,皮肤瘙痒,荨麻疹等。

可灸。

配伍:配颊车、迎香,有通经活络止痛作用,主治牙痛,面痛,面瘫。

圆运动针法(实用版)目录一、圆运动针法的概述二、圆运动针法的起源与发展三、圆运动针法的基本原理四、圆运动针法的应用领域五、圆运动针法的优势与局限正文一、圆运动针法的概述圆运动针法,又称圆针疗法,是一种源自中国的传统针灸疗法。

它以圆形的针头为工具,通过在人体穴位上做圆周运动,达到刺激经络、调和气血、平衡阴阳、治疗疾病的目的。

二、圆运动针法的起源与发展圆运动针法起源于中国新石器时代,最早的文字记载见于《黄帝内经》。

经过数千年的演变,该疗法逐渐形成了一套完善的理论体系和操作方法。

在明朝时期,针灸大师杨继洲对圆运动针法进行了系统的整理,并将其纳入《针灸大成》一书,从而使该疗法流传至今。

三、圆运动针法的基本原理圆运动针法的基本原理是通过刺激穴位,调和气血,达到治疗疾病的目的。

具体来说,该疗法有以下几个方面的作用:1.疏通经络:圆针在穴位上做圆周运动,能够有效地疏通经络,消除气血瘀滞。

2.调和气血:圆运动针法能够调整脏腑功能,使气血运行恢复正常,达到阴阳平衡。

3.扶正祛邪:通过刺激穴位,提高机体免疫力,增强抗病能力,从而达到治疗疾病的目的。

四、圆运动针法的应用领域圆运动针法适用于多种疾病的治疗,包括但不限于:1.疼痛性疾病:如头痛、腰痛、关节炎等。

2.神经系统疾病:如面神经麻痹、周围神经病等。

3.内科疾病:如高血压、糖尿病、消化不良等。

4.妇科疾病:如月经不规律、痛经等。

5.皮肤病:如湿疹、荨麻疹等。

五、圆运动针法的优势与局限圆运动针法具有以下优势:1.安全性高:作为一种非药物治疗,其副作用较小,且易于操作。

2.适应症广泛:适用于多种疾病的治疗。

3.疗效明显:在很多疾病的治疗中,圆运动针法能够取得较好的疗效。

然而,圆运动针法也存在一定的局限性:1.治疗效果受操作者技术水平影响较大。

2.对于某些严重疾病,圆运动针法的疗效可能不如现代医学治疗方法。