第一编 第一个十年文学概述

- 格式:ppt

- 大小:1021.00 KB

- 文档页数:22

一:文学社团文学研究会:1921年1月在北京成立,发起人为﹕郑振铎﹑沈雁冰(茅盾)﹑叶绍钧(叶圣陶)﹑许地山﹑周作人等12人,主要成员有周作人、鲁迅、冰心、朱自清、老舍、胡愈之、刘半农、徐志摩。

后来发展到170多人。

以《小说月报》为阵地。

1把“为人生而艺术”作为文学主张,关注社会,关注底层,面向大众特别注重对社会黑暗的揭露。

2、创作手法以现实主义的描写方法为根本,重视强调实地观察和如实描写。

创造社:成立于1921年7月,由留学日本归来的郭沫若、郁达夫、张资平、田汉等人在日本东京成立。

先后办有《创造》季刊、《创造周报》、《创造日》等刊物。

创造社初期主张"为艺术而艺术",强调"直觉"、"灵感"在文学创作中的作用。

1、在内容上以侧重自我表现为主,较少客观描绘。

无论是诗歌、散文还是小说、戏剧,都带有浓重的主观抒情的色彩。

2、在表现手法上,利用热烈的直抒胸臆,坦率的自我暴露,病态的心理描写,来对现实社会中的丑恶现象大胆诅咒和强烈抗议。

创作中的浪漫主义倾向明显。

新月社:是五四以来最大的以探索新诗理论与新诗创作为主的文学社团。

1923年成立于北京,该社活动在1927年春移往上海,1933年结束,主要成员有胡适、徐志摩、闻一多、梁实秋等。

他们把《晨报副刊》作为阵地,后又创办《诗刊》周刊、《新月》周刊。

新月社是一个涉及政治、思想、学术、文艺各领域的派别,在思想上组织上都表现了资产阶级自由主义特点。

它在中国现代文学史上的贡献主要在于新诗,闻一多、徐志摩等人针对自由体诗出现的散文化倾向,提出新格律诗的主张,即新诗的"三美"主张。

他们对于诗歌艺术的追求带有唯美倾向,但在一定程度上克服并纠正了五四以来白话新诗过于松散、随意等不足,在当时对于新诗在艺术技巧上的发展有重要意义。

徐志摩《再别康桥》、闻一多《死水》等是新月社的佳作。

语丝社:得名于《语丝》周刊。

中国现代文学讲义序言:中国现代文学讲义这门课程,对于中文汉语言文学专业,它是一门专业基础课。

对于大家的对外汉语专业,我觉得它是一门拓展课。

培养一名合格的对外汉语的教师,增强你们的文学素养,并加深对中国文学和国情的了解。

提高文学鉴赏和分析的能力,这是我们教学的目的和出发点。

(一)什么叫中国现当代文学?有时间概念。

新文学概念时间概念:中国现代文学从时间概念上讲是指1917一1949年间的中国文学。

从1949以后到现在的文学叫当代文学。

现当代文学是一门课。

30年前言:现在有“20世纪中国文学的提法”,但一般说来,还不被整个学术界所认可。

新文学概念:不知大家是否注意到,文学发展到五四时期,开始有了一个新的变化。

五四以后的中国文学和过去的文学不一样。

主要有两点:1、从内容上描写现实。

或书写个人的情怀,而且特别关注社会、民生。

2、从语言上看白话文。

这是新文学的性质。

这就叫新文学。

由此也开启了一个文学发展的新阶段。

过去讲它的性质(无产阶级领导的……),特点(与时代革命紧密结合)。

左倾陈旧,现在的教材多数不这么提了。

(二)它是怎么形成的呢?它不是一个晚上就从天上掉下来的,原因很多,但主要两点:1、近代文学改良和思想启蒙运动逐渐推进的结果(包括外国影响)。

2、也是五四新文化运动的直接产物。

我们下面就讲这个问题。

这里先停停。

(三)分期分三期。

即三个十年。

第一个十年(1917-1927)过去叫:第一个十年(1927-1937)过去叫:第一个十年(1937-1949)过去叫:这里,政治和社会的状况,决定了文学的分期。

因为政治和社会的状况直接影响着文学。

政治和社会的状况不同,文学的状况也不同。

这也是我们讲课的分段顺序,多数的文学史都是分三期讲述。

先讲文学史,包括,文艺运动、文艺思潮、文艺思想的论争,文艺理论的建设等等。

后份文体、按流派讲作家作品。

(四)教学1、先说说教材和教材的使用。

文学不是1+2=3。

一本书一个说法。

有研究型、有教学型。

现当代文学三十年第一编第一个十年(1917—1927)1.1915年9月,独秀发表《新青年》标志新文化运动的开始;1917年适发表《文学改良刍议》是文学革命的第一篇宣言。

2.文学研究会于1921年1月在北京成立,发起人作人、雁冰、地上、统照等等;月刊《小说月报》;写法上倾向于19世纪俄国和欧洲的现实主义,也借鉴自然主义。

3.文学革命取得重大胜利是白话文推翻文言文,白话文获得全面的推广;4.创造社于1921年6月在日本东京成立,成员:郭沫若、资平、郁达夫等等,都是在日本留学的学生;创造社的文学活动以“五卅”为界分前后期,前期为艺术而艺术,后期同情无产阶级革命;5.新月社、语丝社6.迅主要作品《呐喊》《彷徨》深刻思想主题:国民性与人性主题(1)对旧中国不幸人生的艺术概括(例如啊Q的不幸人生)(2)对封建礼教“吃人”本质的彻底揭露(《狂人日记》《祝福》)(3)对国明精神弱点的揭露批判(阿Q精神、阿Q主义)(4)对普遍存在的人与人之间隔膜,冷酷关系的揭露批判(祝福中的人们把祥林嫂的悲剧作为茶余饭后的谈资(5)对知识分子悲剧命运的思考(伤逝中)(6)对美好人性的赞颂(一件小事中车夫撞了人之后。

)7.小说情节,结构模式:(1)看/被看模式,例如《示众》里面因为一个示众的罪犯而引起的人们的聚集,将看与被看体现得淋漓尽致.罪犯被人看,也在看别人,而围观的人们在相互的看,又被看;(2)离去-归来-再离去的还乡模式,例如《故乡》,小时候看到的闰土形象,后来出去读书回来时再看到润土,此时的形象完全不同了,后面又离开了故乡,体现了这一模式;8.阿Q的精神特征:一般特征:遵守“男女之打防”,盲目排外;主要特征:精神胜利法,虚妄自大,麻木健忘,自轻自贱,化丑为美,欺软怕硬;9.问题小说,针对社会现象,人生问题,提出问题,试图解决问题核心,人生目的,意义,价值题材;主题:个性自由,恋爱婚姻,伦理道德,妇女解放故事社会(问题)代表作家:冰心,庐隐,地山10.问题小说衰落的原因:1.一般只是提出问题而不能正确回答问题或是抽象的“爱的哲学”或是皈依宗教信仰等,削弱了作品的思想艺术力量,客观上也造成某些积极影响;2.在艺术上问题讲说比文学革命初期的作品元素,更多的摆脱了旧小说的痕迹,但作品视野比较狭窄往往承载概念化的毛病。

现代文学第一个十年(1917年—1927年)一、文学革命的发生与发展1917年初发生的文学革命,在中国文学史上树立起一个鲜明的界碑,表示着古典文学的结束,现代文学的起始。

在文学革命之前已经出现的某些向现代变革的趋向,文学革命的爆发确有其历史背景,在维新运动的直接促助下,就出现了突破传统的观念和形式,如“诗界革命”、“小说界革命”、“文界革命”,这些由社会变革的热情所煽起的文学革新的尝试,只开出炫目的花,未结出实在的果。

然而文学因时而变的信念和关注社会变革的使命感,向传统文学观念与手法挑战的激进精神都为后起的文学革命所直接承袭。

晚清已开始的“白话文运动”清末民初的“域外小说翻译大盛”,更是启迪和刺激新旧时代交接的中国作家开始参与世界文学“对话”,知识分子的文化视野空前拓寛,为文学革命的发生做了充分准备。

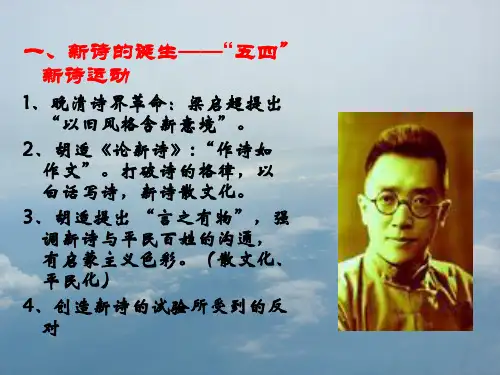

1917年1月,胡适在《新青年》上发表了《文学改良刍议》。

文学革命由此发动。

他提出文学改良应从“八事”着手,须言之有物,须讲求文法等。

胡适在文章中初步阐明新文学的要求,确认白话文学在中国文学史上的正宗地位。

陈独秀也在同年二月号《新青年》上发表《文学革命论》,表明坚定的文学革命立场,提出“三大主义”,主张“革新文学”。

胡适和陈独秀的“文学革命”主张提出后,得到钱玄同、刘半农等人的响应。

他们发表文章,意将文学革命和国语运动相结合,扩大文学革命影响。

1918年,李大钊办了《每周评论》,提倡白话文,翻译外国文学作品,介绍西方文艺思潮。

文学革命为新文化运动的激流裹挟而下,势不可挡。

虽然也遭到文学旧势力的抵抗。

在1922年发生了与“学衡派”的辩论。

1925年又发生过与“甲寅派”的争论。

不管保守主义和旧的文学势力如何干扰和抵制,不管各种派别的怎样辩白与争论,都不能动摇文学革命的信念。

文学革命是我国历史上前所未有的一次伟大而彻底的文学革新运动,它所带来的是文学观念、内容形式的各方面全方位的大革新、大解放。

文学革命掀开现代文学光辉的第一页,把中国文学推进到一个崭新的阶段。

第一章:文学思潮和运动五四文学革命发生发的原因:一、思想启蒙思想先锋:梁启超、王国维、周作人、鲁迅。

梁启超:改造国民性的思想和民族国家主义的主张。

(在划定界限区域内,有最高管理权,有暴力机构支持,并且国民对于国家最低限度支持和效忠的结果的统治机器)二文学改良:中国文学的现代转型,首先表现为作家文学观念的变革,体现在作家对白话文的支持。

晚清白话文运动,开启民智,普及新思想和新知识。

五四白话文运动,以口语为基础,达到言文合一,口语为提炼加工过的口语,吸收了外来成分,表达现代人的思想、情感。

心理。

晚清出现两种不同的价值观念:梁启超—启蒙功利的文学观,王国维—超功利的人本文学观。

梁启超立足于文学救国论,强调文学的功利化、工具化,宣扬文学的社会功能。

文学和政治的关系密切,文学创作的目的是新民。

梁启超和王国维分别代表了现实派和理想派,现实主义和浪漫主义,促进了作家的社会责任感和人文关怀的意识。

王国维前掉文学的美的独立价值,是近代文学的第一人,提出了“纯文学”的概念,用西方的美学解读中国的文学作品,强调文学的审美价值,是回避人生超功利的。

文学应该从“文以载道”中解放出来,肯定文学的价值。

鲁迅:《摩罗诗力说》—强调文学的“无用”,可以带来精神的审美愉悦,主张以文学的美为中介,改造国民的灵魂,从而改变社会。

五四文学革命1.新文化运动促成文学革命,文学革命是新文化运动的重要组成部分。

2.对现代文学品格的形成有本源性的意义。

3.晚清与五四区别:①现代意义上的人的发现发端于五四。

②现代意义的文学语言是五四之后形成的。

③现代意义的知识分子形成于五四时期。

④开放的多元文化格局形成于五四时期。

4.人的自觉是五四新文化运动的成果,从等级制度中解放,强调人分的价值和尊严,张扬个性,从自身的问题上,讴歌人的情欲,全面回归人的真正内涵。

意义是认识社会和民族发展的根基,文学的目的是些人和立人。

5.现代知识分子:具有独立人格、社会批判精神和人文终极关怀的知识阶层,具有领悟力、洞察力、判断力,成为社会良知和理性的代名词,推动社会快速发展的重要思想集团,扮演启蒙者的角色。

中国现代文学讲义序言:中国现代文学讲义这门课程,对于中文汉语言文学专业,它是一门专业基础课。

对于大家的对外汉语专业,我觉得它是一门拓展课。

培养一名合格的对外汉语的教师,增强你们的文学素养,并加深对中国文学和国情的了解。

提高文学鉴赏和分析的能力,这是我们教学的目的和出发点。

(一)什么叫中国现当代文学?有时间概念。

新文学概念时间概念:中国现代文学从时间概念上讲是指1917一1949年间的中国文学。

从1949以后到现在的文学叫当代文学。

现当代文学是一门课。

30年前言:现在有“20世纪中国文学的提法”,但一般说来,还不被整个学术界所认可。

新文学概念:不知大家是否注意到,文学发展到五四时期,开始有了一个新的变化。

五四以后的中国文学和过去的文学不一样。

主要有两点:1、从内容上描写现实。

或书写个人的情怀,而且特别关注社会、民生。

2、从语言上看白话文。

这是新文学的性质。

这就叫新文学。

由此也开启了一个文学发展的新阶段。

过去讲它的性质(无产阶级领导的……),特点(与时代革命紧密结合)。

左倾陈旧,现在的教材多数不这么提了。

(二)它是怎么形成的呢?它不是一个晚上就从天上掉下来的,原因很多,但主要两点:1、近代文学改良和思想启蒙运动逐渐推进的结果(包括外国影响)。

2、也是五四新文化运动的直接产物。

我们下面就讲这个问题。

这里先停停。

(三)分期分三期。

即三个十年。

第一个十年(1917-1927)过去叫:第一个十年(1927-1937)过去叫:第一个十年(1937-1949)过去叫:这里,政治和社会的状况,决定了文学的分期。

因为政治和社会的状况直接影响着文学。

政治和社会的状况不同,文学的状况也不同。

这也是我们讲课的分段顺序,多数的文学史都是分三期讲述。

先讲文学史,包括,文艺运动、文艺思潮、文艺思想的论争,文艺理论的建设等等。

后份文体、按流派讲作家作品。

(四)教学1、先说说教材和教材的使用。

文学不是1+2=3。

一本书一个说法。

有研究型、有教学型。

现代文学【文学思潮与文学运动】(第一个十年)第一个十年(1917-1927)(二十年代)一、文学革命1.背景:它是晚清文学改良运动在新的历史条件下的发展。

1)晚清文学革命的主要内容:上世纪末,梁启超、黄遵宪的诗界革命:“我手写我口,古岂能拘牵”,小说界革命,文界革命晚清裘廷梁提倡白话文运动,值得一提的是清末民初域外小说翻译大盛。

2)1915年新文化运动。

五四新文化运动:1915年9月陈独秀主编的《新青年》创刊,标志着新文化运动开始。

五四新文化运动的主要内容:反对旧思想、旧道德、提倡新思想、新道德;反对文言、提倡白话;反对旧文学、提倡新文学。

两大口号:民主(Democratic)与科学(Science)。

《新青年》从两个方面进行思想启蒙,一是重新评判孔子,抨击文化专制,倡导思想自由。

二是广泛引进和吸收运用西方文化。

《新青年》:五四文学革命的主要阵地,1915年在上海创刊,由陈独秀主编,创刊号登载陈独秀的《敬告青年》一文,标志着新文化运动的开端。

提出了“民主”与“科学”的口号。

《新青年》大力介绍自由平等学说、个性解放思想和社会进化论,从而掀起了五四新文化思想启蒙运动。

2.标志:1917年初发生的文学革命,标示着古典文学的结束,现代文学的起始。

3.文学革命的发生过程①1917年1月,胡适《文学改良刍议》发表,2月陈独秀《文学革命论》发表。

胡适在《文学改良刍议》中提出了“八事”主张,即:“须言之有物,不模仿古人,须讲求文法,不作无病之呻吟,务去滥调套语,不用典,不讲对仗,不避俗字俗语。

”以进化论的眼光断定白话文学为中国文学之正宗,反对拟古主义和摹仿主义创作风气,是文学革命的发难之作。

胡适在《建设的文学革命论》中提出“国语的文学,文学的国语”为建设新文学的宗旨。

陈独秀的《文学革命论》提出文学革命的“三大主义”,“推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的平民文学;推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学;推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学。