曹操 《蒿里行》

- 格式:ppt

- 大小:2.44 MB

- 文档页数:12

曹操的诗有:《薤露行》、《蒿里行》、《苦寒行》、《步出夏门行》、《对酒》。

1、《薤露行》:全诗大致可分为两大部分,前四句为第一部分,侧重写外戚何进与宠宦张让等相互谋杀及其后果;后四句为第二部分,侧重写董卓弑逆,宗庙化为废墟。

原文节选:

惟汉廿二世,所任诚不良。

沐猴而冠带,知小而谋强。

犹豫不敢断,因狩执君王。

2、《蒿里行》:此诗是借乐府旧题写时事,内容记述了汉末军阀混战的现实。

真实、深刻地揭示了人民的苦难,堪称“汉末实录”的“诗史”。

原文节选:

关东有义士,兴兵讨群凶。

初期会盟津,乃心在咸阳。

军合力不齐,踌躇而雁行。

3、《苦寒行》:萧统将此诗选入《昭明文选·卷二十七》乐府类。

诗中生动地描写了艰苦和冰天雪地中的自然景象,流露了厌战情绪,但主要反映了诗人不畏艰苦,积极向上,充满胜利信心的奋发精神。

原文节选:

北上太行山,艰哉何巍巍!

羊肠坂诘屈,车轮为之摧。

4、《步出夏门行》:作于建安十二年(207年)作者北征乌桓凯旋时。

这组诗共分五部分,开头是序曲“艳”,正文分四章。

原文节选:

云行雨步,超越九江之皋。

临观异同,心意怀犹豫,不知当复何从?

经过至我碣石,心惆怅我东海。

5、《对酒》:此诗中描述了清明太平的社会环境里,人们自由舒适的田园生活,表现了诗人“天地间,人为贵”的人本思想。

全诗用语灵活,句式自由,语气顿断,意绪连贯。

原文节选:

对酒歌,太平时,吏不呼门。

王者贤且明,宰相股肱皆忠良。

蒿里行曹操关东有义士,兴兵讨群凶①。

初期会盟津,乃心在咸阳。

军合力不齐,踌躇而雁行。

势利使人争,嗣还自相戕。

淮南弟称号②,刻玺于北方③。

铠甲生虮虱,万姓以死亡。

白骨露于野,千里无鸡鸣。

生民百遗一,念之断人肠。

【注】①讨群凶:指讨伐董卓及其党羽。

②淮南弟称号:指袁术在淮南寿春自立为帝。

③刻玺于北方:指袁绍谋废献帝,想立幽州牧刘虞为皇帝,并刻制印玺。

11.下面对本诗分析不正确的一项是()(3分)A.“蒿里行”为汉乐府旧题,属《相和歌·相和曲》,本为当时人们送葬所唱的挽歌,曹操借以写时事。

蒿里,指死人所处之地。

B.“初期”句用典,相传周武王伐纣时曾在盟津大会八百诸侯,此处借指关东诸将期望也能像那八百诸侯一样同心协力,除奸诛恶。

C.诗人称诸将为“义士”,带兵讨伐“群凶”,指出“乃心在咸阳”,意在恢复汉祚,抒发了作者对诸将的钦佩、敬仰之情。

D.“势利”到“刻玺”句写关东诸将各为势利而争、发展到自相残杀,最后点明他们称帝的野心,可谓如层层剥笋,步步深入。

12.钟嵘评曹操之诗:“曹公古直,甚有悲凉之句。

”请结合本诗的“悲凉之句”分析诗人的情感。

(6分)阅读答案:11.C(“抒发了作者对诸将的钦佩、敬仰之情”表述错误,“义士”“讨”“群凶”这些词语用反讽的手法表明诗人对诸将的厌恶,对袁绍兄弟借匡扶汉室之名,行争霸天下之实,给予揭露,并对由此造成的战乱感到憎愤。

故选C。

)12.①憎愤。

“义士”“讨”“群凶”这些词语用反讽的手法表明诗人对诸将的厌恶,对袁绍兄弟借匡扶汉室之名,行争霸天下之实,给予揭露,并对由此造成的战乱感到憎愤。

(2分)②失望。

联军内部矛盾重重,自相残杀,力量涣散,由此诗人对诸侯内部感到失望。

(2分)③同情。

诗人对因战乱而陷于水深火热之中的苦难人民给予同情。

(2分)。

曹操蒿里行的行文思路

首先,诗人以蒿草为切入点,运用以小见大的手法,强调生命力顽强的品质,表达了对草木生命力的仰慕和对自然的热爱之情。

其次,诗人通过描述蒿草的生命历程,呈现了诗人对生命和岁月的感悟和领悟。

最后,诗人表达了对草木、燕子、车马等自然事物的深情关怀,借此抒发对人生价值的追求与思考,对个人命运、志向的回顾与展望。

总之,曹操《蒿里行》以草木为主题,通过自然景物的描写,展现了诗人对自然、生命和人生的感悟和思考,表达出一种超越时空的精神追求和道德情怀。

这首诗歌的艺术价值在于内容深刻、表现形式优美,既具有象征性,又具有感情共鸣,是一首优秀的文艺作品。

曹操《蒿里行》简析作者简介曹操 155-220,字孟德,小名阿瞒,沛国谯县(今安徽毫州市)人。

三国时政治家、军事家和文学家。

二十岁举孝廉而入仕途,任洛阳北部尉,迁顿丘令。

后在镇压黄巾起义和讨伐懂卓的战争中,逐步扩充军事力量。

初平三年(公元192年),为衮州牧,分化、诱降青州黄巾军的一部分,编为“青州兵”。

建安元年(196年),迎献帝都许(今河南许昌)。

从此用其名义发号施令,先后削平吕布等割据势力。

官渡之战大破河北割据势力袁绍后,逐渐统一了中国北部。

建安十三年,进位为丞相,率军南下,被孙权和刘备的联军击败于赤壁。

封魏王。

子曹丕称帝,追尊为武帝。

他在北方屯田,兴修水利,解决了军粮缺乏的问题,对农业生产的恢复有一定作用;用人唯才,罗致地主阶级中下层人物,抑制豪强,加强集权。

所统治的地区社会经济得到恢复和发展。

精兵法,著《孙子略解》、《兵书接要》等书。

善诗歌,《蒿里行》、《观沧海》等篇,抒发自己的政治抱负,并反映汉末人民的苦难生活,气魄雄伟,慷慨悲凉。

散文亦清峻整洁。

著作有《魏武帝集》,已佚,有明人辑本。

今有整理排印本《曹操集》。

(《辞海》1989年版)十数年间,先后击败吕布、袁术、袁绍等豪强集团,征服乌恒,统一北方。

建安二十一年封魏王。

谥号魏武帝。

其不仅是一位杰出的军政领袖,还是一位慷慨的诗人和忧患的哲人,其诗均古题乐府,气韵沉雄,慷慨悲凉。

其文亦清峻通脱。

政治军事方面,曹操消灭了众多割据势力,统一了中国北方大部分区域,并实行屯田制等一系列政策恢复经济生产和社会秩序,奠定了曹魏立国的基础。

文学方面,在曹操父子的推动下形成了以三曹(曹操、曹丕、曹植)为代表的建安文学,史称“建安风骨”,在文学史上留下了光辉的一笔。

魏朝建立后,曹操被尊为“武皇帝”,庙号“太祖”。

创作背景公元189年(东汉中平六年),汉灵帝死,少帝刘辩即位,何进等谋诛宦官,不成,被宦官所杀;袁绍袁术攻杀宦官,朝廷大乱;董卓带兵进京,驱逐袁绍、袁术,废除刘辩,另立刘协为帝(献帝),自己把持了政权。

势利使人争,嗣还自相戕的意思“势利使人争,嗣还自相戕”出自魏晋南北朝诗人曹操的古诗作品《蒿里行》之中,其古诗全文如下:关东有义士,兴兵讨群凶。

初期会盟津,乃心在咸阳。

军合力不齐,踌躇而雁行。

势利使人争,嗣还自相戕。

淮南帝称号,刻玺于北方。

铠甲生虮虱,万姓以死亡。

白骨露于野,千里无鸡鸣。

生民百遗一,念之断人肠。

【注释】⑴蒿里行:汉乐府旧题,属《相和歌·相和曲》,本为当时人们送葬所唱的挽歌,曹操借以写时事。

蒿里,指死人所处之地。

⑵关东:函谷关(今河南灵宝西南)以东。

义士:指起兵讨伐董卓的诸州郡将领。

⑶讨群凶:指讨伐董卓及其党羽。

⑷初期:本来期望。

盟津:即孟津(今河南孟县南)。

相传周武王伐纣时曾在此大会八百诸侯,此处借指本来期望关东诸将也能像武王伐纣会合的八百诸侯那样同心协力。

⑸乃心:其心,指上文“义士”之心。

咸阳:秦时的都城,此借指长安,当时献帝被挟持到长安。

⑹力不齐:指讨伐董卓的诸州郡将领各有打算,力量不集中。

⑺踌躇:犹豫不前。

雁行(háng):飞雁的行列,形容诸军列阵后观望不前的样子。

此句倒装,正常语序当为“雁行而踌躇”。

⑻嗣:后来。

还:同“旋”,不久。

自相戕(qiāng):自相残杀。

当时盟军中的袁绍、公孙瓒等发生了内部的攻杀。

⑼淮南句:指袁绍的异母弟袁术于建安二年(197)在淮南寿春(今安徽寿县)自立为帝。

⑽刻玺句:指初平二年(191)袁绍谋废献帝,想立幽州牧刘虞为皇帝,并刻制印玺。

玺,印,秦以后专指皇帝用的印章。

⑾铠甲句:由于长年战争,战士们不脱战服,铠甲上都生了虱子。

铠甲,古代的护身战服,金属制成的叫铠,皮革制成的叫甲。

虮,虱卵。

此句以下描写战乱给百姓带来的深重灾难,给社会造成的巨大破坏。

⑿万姓:百姓。

以:因此。

⒀生民:百姓。

遗:剩下。

【翻译】关东的仗义之士都起兵讨伐那些凶残的人。

最初约会各路将领订盟,同心讨伐长安董卓。

讨伐董卓的各路军队汇合以后,因为各有自己的打算,力不齐一,互相观望,谁也不肯率先前进。

曹操的4首经典诗歌,一起体会其中的哲理与深情

曹操的四首经典诗歌包括《观沧海》、《短歌行》、《蒿里行》和《龟虽寿》。

这些诗歌不仅展示了曹操的文学才华,更表达了他对人生、命运和社会的深刻思考。

《观沧海》是一首描绘大海景象的诗歌,通过展现大海的壮丽景象,表达了曹操对自然界的感慨和对人生的思考。

诗中曹操将自己比作大海,表达了自己豪情壮志和豁达胸襟。

《短歌行》是一首表达曹操对人生苦短的感慨和对贤才的渴望的诗歌。

曹操在诗中通过“对酒当歌,人生几何”等诗句,表达了自己对人生的短暂和无常的感慨,同时也表达了自己对贤才的渴望和追求。

《蒿里行》是一首描写战争给人们带来痛苦和灾难的诗歌。

曹操在诗中通过描绘战争的惨状和人们的痛苦,表达了自己对战争的厌恶和对和平的渴望。

同时,曹操也通过这首诗歌表达了自己对人生的思考和对未来的期望。

《龟虽寿》是一首表达曹操对生命的敬畏和对未来的向往的诗歌。

曹操在诗中通过描绘乌龟的长寿和人生的短暂,表达了自己对生命的敬畏和对未来的向往。

同时,曹操也通过这首诗歌表达了自己对国家和民族的热爱和责任感。

总的来说,曹操的四首经典诗歌都充满了哲理和深情,通过对自然、人生、社会和生命的描绘和思考,表达了自己对人生的感慨和对未来的期望。

这些诗歌不仅具有文学价值,更具有思想意义,值得我们深入体会和学习。

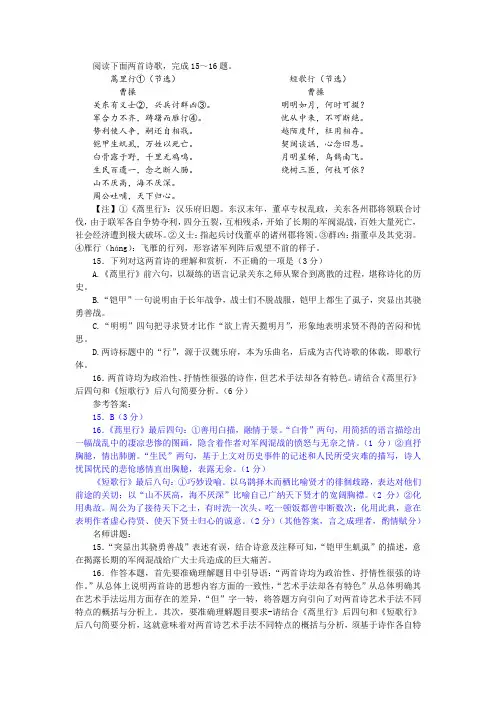

阅读下面两首诗歌,完成15~16题。

蒿里行①(节选)短歌行(节选)曹操曹操关东有义士②,兴兵讨群凶③。

明明如月,何时可掇?军合力不齐,踌躇而雁行④。

忧从中来,不可断绝。

势利使人争,嗣还自相戕。

越陌度阡,枉用相存。

铠甲生虮虱,万姓以死亡。

契阔谈讌,心念旧恩。

白骨露于野,千里无鸡鸣。

月明星稀,乌鹊南飞。

生民百遗一,念之断人肠。

绕树三匝,何枝可依?山不厌高,海不厌深。

周公吐哺,天下归心。

【注】①《蒿里行》:汉乐府旧题。

东汉末年,董卓专权乱政,关东各州郡将领联合讨伐,由于联军各自争势夺利,四分五裂,互相残杀,开始了长期的军阀混战,百姓大量死亡,社会经济遭到极大破坏。

②义士:指起兵讨伐董卓的诸州郡将领。

③群凶:指董卓及其党羽。

④雁行(háng):飞雁的行列,形容诸军列阵后观望不前的样子。

15.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)A.《蒿里行》前六句,以凝练的语言记录关东之师从聚合到离散的过程,堪称诗化的历史。

B.“铠甲”一句说明由于长年战争,战士们不脱战服,铠甲上都生了虱子,突显出其骁勇善战。

C.“明明”四句把寻求贤才比作“欲上青天揽明月”,形象地表明求贤不得的苦闷和忧思。

D.两诗标题中的“行”,源于汉魏乐府,本为乐曲名,后成为古代诗歌的体裁,即歌行体。

16.两首诗均为政治性、抒情性很强的诗作,但艺术手法却各有特色。

请结合《蒿里行》后四句和《短歌行》后八句简要分析。

(6分)参考答案:15.B(3分)16.《蒿里行》最后四句:①善用白描,融情于景。

“白骨”两句,用简括的语言描绘出一幅战乱中的凄凉悲惨的图画,隐含着作者对军阀混战的愤怒与无奈之情。

(1分)②直抒胸臆,情出肺腑。

“生民”两句,基于上文对历史事件的记述和人民所受灾难的描写,诗人忧国忧民的悲怆感情直出胸臆,表露无余。

(1分)《短歌行》最后八句:①巧妙设喻。

以乌鹊择木而栖比喻贤才的徘徊歧路,表达对他们前途的关切;以“山不厌高,海不厌深”比喻自己广纳天下贤才的宽阔胸襟。

曹操蒿里行一诗的行文思路曹操是三国时期魏国的开国皇帝,在历史上留有很多卓越的成就。

其中,他的诗歌也是很有影响力的。

他曾写过一首名为《蒿里行》的诗,这首诗文意深刻,寓意深远。

下面我们就来分步骤阐述这首诗的行文思路。

首先,我们可以从诗的开头来看这首诗的行文思路。

诗的开头有“燕草如碧丝,秦桑低绿枝。

”这两句话,表现了曹操在路途中看到的景色。

这里的“燕草”和“秦桑”是指北方的草和树,这表明曹操在北方旅行。

这也是诗歌写作的一种常见手法,通过描述景色来刻画人物的情感和思想。

其次,诗的中部部分表达了曹操对自己生活的省思。

这一部分内容包括“嫩蕊含春泪,瑶瑟曲初成。

”这些意象,表现了曹操对自己的思考和感悟。

在这里,曹操表达了他内心的孤独和焦虑,并试图通过创作来解决自己心灵上的问题。

接下来,诗的后部分展现了曹操对自己生命的思考。

这里的内容包括“交交青鸟女,绰约白云儿。

”这些意象反映了曹操对自己生命的遥想和深思。

在这里,他通过生命之树和青鸟女子的形象,表达了自己对生命的珍视和对死亡的认识。

最后,整首诗以“欲将心事付瑶琴,知音少,弦断有谁听?”作结尾。

通过这一结尾,曹操表达了他对自己难以沟通的感叹。

这句话意味着曹操虽然有许多心事,但他却找不到一个能够倾诉的知音。

这也反映了曹操在孤独中寻求安慰的渴望。

通过以上对《蒿里行》的分析,可以看出该诗的行文思路是从景色描写入手,表现曹操的内心孤独和焦虑。

然后通过生命的思考,呈现了曹操对自己生命的认识,并表达了自己难以沟通的感叹。

整首诗文意深刻,情感奔放,是曹操成就卓越的诗歌之一。

曹操《蒿里行》及赏析蒿里行两汉:曹操关东有义士,兴兵讨群凶。

初期会盟津,乃心在咸阳。

军合力不齐,踌躇而雁行。

势利使人争,嗣还自相戕。

淮南弟称号,刻玺于北方。

铠甲生虮虱,万姓以死亡。

白骨露於野,千里无鸡鸣。

生民百遗一,念之断人肠。

译文关东的仗义之士都起兵讨伐那些凶残的人。

最初约会各路将领订盟,同心讨伐长安董卓。

讨伐董卓的各路军队汇合以后,因为各有自己的打算,力不齐一,互相观望,谁也不肯率先前进。

势利二字引起了诸路军的争夺,随后各路军队之间就自相残杀起来。

袁绍的堂弟袁术在淮南称帝号,袁绍谋立傀儡皇帝在北方刻了皇帝印玺。

因为战争连续持续,士兵长期脱不下战衣,铠甲上生满了虮虱,众多的百姓也因连年战乱而大批死亡。

尸骨曝露于野地里无人收埋,千里之间没有人烟,听不到鸡鸣。

一百个老百姓当中只不过剩下一个还活着,想到这里令人极度哀伤。

注释关东:函谷关(今河南灵宝西南)以东。

义士:指起兵讨伐董卓的诸州郡将领。

讨群凶:指讨伐董卓及其党羽。

初期:本来期望。

盟津:即孟津(今河南孟县南)。

相传周武王伐纣时曾在此大会八百诸侯,此处借指本来期望关东诸将也能像武王伐纣会合的八百诸侯那样同心协力。

乃心:其心,指上文“义士”之心。

咸阳:秦时的都城,此借指长安,当时献帝被挟持到长安。

力不齐:指讨伐董卓的诸州郡将领各有打算,力量不集中。

齐:一致。

踌躇:犹豫不前。

雁行(háng):飞雁的行列,形容诸军列阵后观望不前的样子。

此句倒装,正常语序当为“雁行而踌躇”。

嗣:后来。

还:同“旋”,不久。

自相戕(qiāng):自相残杀。

当时盟军中的袁绍、公孙瓒等发生了内部的攻杀。

淮南句:指袁绍的异母弟袁术于公元197年(建安二年)在淮南寿春(今安徽寿县)自立为帝。

刻玺句:指公元191年(初平二年)袁绍谋废献帝,想立幽州牧刘虞为皇帝,并刻制印玺。

玺,印,秦以后专指皇帝用的印章。

铠甲句:因为长年战争,战士们不脱战服,铠甲上都生了虱子。

铠甲,古代的护身战服。

战争诗:曹操《蒿里行》原文翻译及赏析蒿里行两汉:曹操关东有义士,兴兵讨群凶。

初期会盟津,乃心在咸阳。

军合力不齐,踌躇而雁行。

势利使人争,嗣还自相戕。

淮南弟称号,刻玺于北方。

铠甲生虮虱,万姓以死亡。

白骨露於野,千里无鸡鸣。

生民百遗一,念之断人肠。

译文关东的仗义之士都起兵讨伐那些凶残的人。

最初约会各路将领订盟,同心讨伐长安董卓。

讨伐董卓的各路军队汇合以后,因为各有自己的打算,力不齐一,互相观望,谁也不肯率先前进。

势利二字引起了诸路军的争夺,随后各路军队之间就自相残杀起来。

袁绍的堂弟袁术在淮南称帝号,袁绍谋立傀儡皇帝在北方刻了皇帝印玺。

因为战争连续持续,士兵长期脱不下战衣,铠甲上生满了虮虱,众多的百姓也因连年战乱而大批死亡。

尸骨曝露于野地里无人收埋,千里之间没有人烟,听不到鸡鸣。

一百个老百姓当中只不过剩下一个还活着,想到这里令人极度哀伤。

注释关东:函谷关(今河南灵宝西南)以东。

义士:指起兵讨伐董卓的诸州郡将领。

讨群凶:指讨伐董卓及其党羽。

初期:本来期望。

盟津:即孟津(今河南孟县南)。

相传周武王伐纣时曾在此大会八百诸侯,此处借指本来期望关东诸将也能像武王伐纣会合的八百诸侯那样同心协力。

乃心:其心,指上文“义士”之心。

咸阳:秦时的都城,此借指长安,当时献帝被挟持到长安。

力不齐:指讨伐董卓的诸州郡将领各有打算,力量不集中。

齐:一致。

踌躇:犹豫不前。

雁行(háng):飞雁的行列,形容诸军列阵后观望不前的样子。

此句倒装,正常语序当为“雁行而踌躇”。

嗣:后来。

还:同“旋”,不久。

自相戕(qiāng):自相残杀。

当时盟军中的袁绍、公孙瓒等发生了内部的攻杀。

淮南句:指袁绍的异母弟袁术于公元197年(建安二年)在淮南寿春(今安徽寿县)自立为帝。

刻玺句:指公元191年(初平二年)袁绍谋废献帝,想立幽州牧刘虞为皇帝,并刻制印玺。

玺,印,秦以后专指皇帝用的印章。

铠甲句:因为长年战争,战士们不脱战服,铠甲上都生了虱子。

薤露行、蒿里行、苦寒行、观沧海(曹操)薤露行惟汉廿二世,所任诚不良。

沐猴而冠带,知小而谋疆。

犹豫不敢断,因狩执君王。

白虹为贯日,己亦先受殃。

贼臣持国柄,杀主灭宇京。

荡覆帝基业,宗庙以燔丧。

播越西迁移,号泣而且行。

瞻彼洛城郭,微子为哀伤。

蒿里行关东有义士,兴兵讨群凶。

初期会盟津,乃心在咸阳。

军合力不齐,踌躇而雁行。

势利使人争,嗣还自相戕。

淮南弟称号,刻玺於北方。

铠甲生虮虱,万姓以死亡。

白骨露於野,千里无鸡鸣。

生民百遗一,念之断人肠。

苦寒行北上太行山,艰哉何巍巍!羊肠坂诘屈,车轮为之摧。

树木何萧瑟,北风声正悲!熊罴对我蹲,虎豹夹路啼。

溪谷少人民,雪落何霏霏!延颈长叹息,远行多所怀。

我心何怫郁?思欲一东归。

水深桥梁绝,中路正徘徊。

迷惑失故路,薄暮无宿栖。

行行日已远,人马同时饥。

担囊行取薪,斧冰持作糜。

悲彼《东山》诗,悠悠令我哀。

搜词条曹操诗集曹操(155-220):即魏武帝。

三国时政治家、军事家、诗人。

字孟德,小名阿瞒,沛国谯县(今安徽亳州市)人。

初举孝廉,任洛阳北部尉,迁顿丘令。

后在镇压黄巾起义和讨伐董卓的战争中,逐步扩充军事力量。

初平三年(公元192年),为兖州牧,分化、诱降青州黄巾军的一部分,编为“青州兵”。

建安元年(196年),迎献帝都许(今河南许昌)。

从此用其名义发号施令,先后削平吕布等割据势力。

官渡之战大破河北割据势力袁绍后,逐渐统一了中国北部。

建安十三年,进位为丞相,率军南下,被孙权和刘备的联军击败于赤壁。

封魏王。

子曹丕称帝,追尊为武帝。

他在北方屯田,兴修水利,解决了军粮缺乏的问题,对农业生产的恢复有一定作用;用人唯才,罗致地主阶级中下层人物,抑制豪强,加强集权。

所统治的地区社会经济得到恢复和发展。

精兵法,著《孙子略解》、《兵书接要》等书。

善诗歌,《蒿里行》、《观沧海》等篇,抒发自己的政治抱负,并反映汉末人民的苦难生活,气魄雄伟,慷慨悲凉。

散文亦清峻整洁。

著作有《魏武帝集》,已佚,有明人辑本。

《蒿里行》赏析关东有义士,兴兵讨群凶。

初期会盟津。

乃心在咸阳。

军合力不齐,踌躇而雁行。

势利使人争,嗣还自相戕。

淮南弟称号,刻玺于北方。

铠甲生虮虱,万姓以死亡。

白骨露于野,千里无鸡鸣。

生民百遗一,念之断人肠。

[注释]义士:指各州郡起兵讨伐董卓的诸将领。

//兴兵:起动,发动军队。

//讨群凶:指讨伐董卓及其婿牛辅,其部将李傕、郭汜等恶人。

//会盟津:也称孟津,在今河南省孟县南。

相传周武王起兵伐纣时,中途曾和联盟反纣的八百诸侯会合于此地。

这里用“会盟津”代指各路讨董卓军队的结成联盟。

//乃心在咸阳:指各种义军心向汉王室。

《尚书·康王之诰》:“虽尔身在外,乃心罔不(无不)在王室。

”这里是化用其句。

咸阳:秦代的国都,这里代指长安,当时汉献帝已被董卓挟持由洛阳迁到了长安。

以上二句是说,这些讨董卓的各路人马,开始时也都说是拥护长安的帝室。

//雁行:鸿雁的行列,比喻诸军列阵后观望不前的样子。

以上二句是说,各路会师后,在敌人面前却表现了各怀鬼胎,一个个互相观望,畏缩不前。

//嗣还:随即。

还,同旋。

//戕:残害。

东方各路军阀退兵后,随即互相残杀起来。

[背景]中平六年(一八九),汉灵帝死,少帝刘辩即位,何进等谋诛宦官,不成,被宦官所杀;袁绍袁术攻杀宦官,朝廷大乱;董卓带兵进京,驱逐袁绍、袁术,废除刘辩,另立刘协为帝(献帝),自己把持了政权。

初平元年(一九○),袁术、韩馥、孔伷等东方各路军阀同时起兵,推袁绍为盟主,曹操为奋威将军,联兵西向讨董卓。

[解题]蒿同薨,枯也,人死则枯槁。

所以“蒿里”指死人所处之地。

“蒿里行”是汉乐府的一个曲调名,是当时人们送葬时所唱的挽歌。

[赏析]诗的前四句是交代背景:群凶作乱,义士讨伐,形势大好。

初期会盟津,乃心在咸阳,是说义士们起初希望结成联盟,心向着汉室,即通过讨伐这一举动来平定叛乱,拥护汉室。

(各方将领都希望团结一心,效法周武工那样,会师于盟津,吊民伐罪,一心一意地除奸诛恶,忠于国事,匡扶汉室。

曹操蒿里行全文及译文《蒿里行》原文两汉:曹操关东有义士,兴兵讨群凶。

初期会盟津,乃心在咸阳。

军合力不齐,踌躇而雁行。

势利使人争,嗣还自相戕。

淮南弟称号,刻玺于北方。

铠甲生虮虱,万姓以死亡。

白骨露於野,千里无鸡鸣。

生民百遗一,念之断人肠。

译文及注释译文关东的仗义之士都起兵讨伐那些凶残的人。

最初约会各路将领订盟,同心讨伐长安董卓。

讨伐董卓的各路军队汇合以后,因为各有自己的打算,力不齐一,互相观望,谁也不肯率先前进。

势利二字引起了诸路军的争夺,随后各路军队之间就自相残杀起来。

袁绍的堂弟袁术在淮南称帝号,袁绍谋立傀儡皇帝在北方刻了皇帝印玺。

由于战争连续不断,士兵长期脱不下战衣,铠甲上生满了虮虱,众多的百姓也因连年战乱而大批死亡。

尸骨曝露于野地里无人收埋,千里之间没有人烟,听不到鸡鸣。

一百个老百姓当中只不过剩下一个还活着,想到这里令人极度哀伤。

注释关东:函谷关(今河南灵宝西南)以东。

义士:指起兵讨伐董卓的诸州郡将领。

讨群凶:指讨伐董卓及其党羽。

初期:本来期望。

盟津:即孟津(今河南孟县南)。

相传周武王伐纣时曾在此大会八百诸侯,此处借指本来期望关东诸将也能像武王伐纣会合的八百诸侯那样同心协力。

乃心:其心,指上文“义士”之心。

咸阳:秦时的都城,此借指长安,当时献帝被挟持到长安。

力不齐:指讨伐董卓的诸州郡将领各有打算,力量不集中。

齐:一致。

踌躇:犹豫不前。

雁行(háng):飞雁的行列,形容诸军列阵后观望不前的样子。

此句倒装,正常语序当为“雁行而踌躇”。

嗣:后来。

还:同“旋”,不久。

自相戕(qiāng):自相残杀。

当时盟军中的袁绍、公孙瓒等发生了内部的攻杀。

淮南句:指袁绍的异母弟袁术于公元197年(建安二年)在淮南寿春(今安徽寿县)自立为帝。

刻玺句:指公元191年(初平二年)袁绍谋废献帝,想立幽州牧刘虞为皇帝,并刻制印玺。

玺,印,秦以后专指皇帝用的印章。

铠甲句:由于长年战争,战士们不脱战服,铠甲上都生了虱子。

蒿h āo 里l ǐ行x ín ɡ【东d ōn ɡ汉h àn 】曹c áo 操c āo关ɡu ān 东d ōn ɡ有y ǒu 义y ì士sh ì,兴x īn ɡ兵b īn ɡ讨t ǎo 群q ún 凶xi ōn ɡ。

初ch ū期q ī会hu ì盟m én ɡ津j īn ,乃n ǎi 心x īn 在z ài 咸xi án 阳y án ɡ。

军j ūn 合h é力l ì不b ù齐q í,踌ch óu 躇ch ú而ér 雁y àn 行h án ɡ。

势sh ì利l ì使sh ǐ人r én 争zh ēn ɡ,嗣s ì还h ái 自z ì相xi ān ɡ戕qi ān ɡ。

淮hu ái 南n án 弟d ì称ch ēn ɡ号h ào ,刻k è玺x ǐ于y ú北b ěi 方f ān ɡ。

铠k ǎi 甲ji ǎ生sh ēn ɡ虮j ǐ虱sh ī,万w àn 姓x ìn ɡ以y ǐ死s ǐ亡w án ɡ。

白b ái 骨ɡǔ露l ù于y ú野y ě,千qi ān 里l ǐ无w ú鸡j ī鸣m ín ɡ。

生sh ēn ɡ民m ín 百b ǎi 遗y í一y ì,念ni àn 之zh ī断du àn 人r én 肠ch án ɡ。

【作者简介】曹操(155年-220年正月庚子),字孟德,一名吉利,小字阿瞒,沛国谯(今安徽亳州)人,汉族。

东汉末年杰出的政治家、军事家、文学家、书法家。

《蒿里行》是东汉末年政治家、军事家、文学家曹操创作的一首五言古诗。

这首诗描绘了当时关东地区各路义士联合讨伐董卓等乱臣贼子的情景,以及战乱中民众的苦难生活。

《蒿里行》全文如下:

关东有义士,兴兵讨群凶。

初期会盟津,乃心在咸阳。

军合力不齐,踌躇而雁行。

势利使人争,嗣还自相戕。

淮南弟称号,刻玺于北方。

铠甲生虮虱,万姓以死亡。

白骨露于野,千里无鸡鸣。

生民百遗一,念之断人肠。

诗中,曹操表达了对群凶的憎恶,以及对国家统一、民众安定的渴望。

同时,诗中描绘了联军内部矛盾重重,自相残杀,力量涣散的情景,反映了汉末战乱中民众的苦难生活。

通过对这一历史事件的描绘,曹操展现了当时社会的现实面貌,表达了自己的政治抱负和对民生凋敝的悲痛之情。