玻璃工艺学第六章

- 格式:ppt

- 大小:503.00 KB

- 文档页数:68

广义的玻璃包括单质玻璃、有机玻璃和无机玻璃,狭义的玻璃仅指无机玻璃。

玻璃具有良好的光学和电学性能,较好的化学稳定性,有一定的耐热性能,透明而质硬,可以用多种成型方法和加工方法制成形状多变、大小不一的玻璃制品,并且可以通过调整玻璃的化学组成改变其性能,以满足不同使用条件的需要。

制造玻璃的原料易于获得,价格低廉。

因此,玻璃制品被广泛应用于建筑、轻工、交通、医药、化工、电子、航天等各个领域。

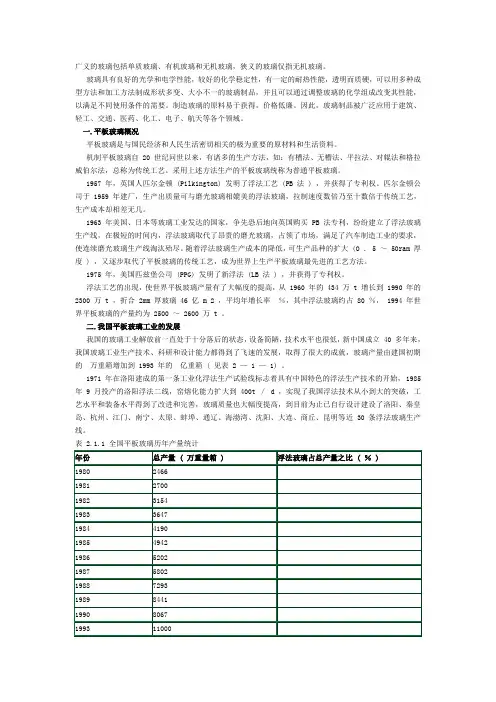

一.平板玻璃概况平板玻璃是与国民经济和人民生活密切相关的极为重要的原材料和生活资料。

机制平板玻璃自 20 世纪问世以来,有诸多的生产方法,如:有槽法、无槽法、平拉法、对辊法和格拉威伯尔法,总称为传统工艺。

采用上述方法生产的平板玻璃统称为普通平板玻璃。

1957 年,英国人匹尔金顿 (Pilkington) 发明了浮法工艺 (PB 法 ) ,并获得了专利权。

匹尔金顿公司于 1959 年建厂,生产出质量可与磨光玻璃相媲美的浮法玻璃,拉制速度数倍乃至十数倍于传统工艺,生产成本却相差无几。

1963 年美国、日本等玻璃工业发达的国家,争先恐后地向英国购买 PB 法专利,纷纷建立了浮法玻璃生产线,在极短的时间内,浮法玻璃取代了昂贵的磨光玻璃,占领了市场,满足了汽车制造工业的要求,使连续磨光玻璃生产线淘汰殆尽。

随着浮法玻璃生产成本的降低,可生产品种的扩大 (O . 5 ~ 50ram 厚度 ) ,又逐步取代了平板玻璃的传统工艺,成为世界上生产平板玻璃最先进的工艺方法。

1975 年,美国匹兹堡公司 (PPG) 发明了新浮法 (LB 法 ) ,并获得了专利权。

浮法工艺的出现,使世界平板玻璃产量有了大幅度的提高,从 1960 年的 434 万 t 增长到 1990 年的2300 万 t ,折合 2mm 厚玻璃 46 亿 m 2 ,平均年增长率%,其中浮法玻璃约占 80 %, 1994 年世界平板玻璃的产量约为 2500 ~ 2600 万 t 。

玻璃⼯艺学复习资料第⼀章玻璃的定义与结构1、解释转变温度、桥氧、硼反常现象和混合碱效应。

转变温度:使⾮晶态材料发⽣明显结构变化,导致热膨胀系数、⽐热容等性质发⽣突变的温度范围。

⾮桥氧:仅与⼀个成⽹离⼦相键连,⽽不被两个成⽹多⾯体所共的氧离⼦则为⾮桥氧。

桥氧:玻璃⽹络中作为两个成⽹多⾯体所共有顶⾓的氧离⼦,即起“桥梁”作⽤的氧离⼦。

硼反常性:在钠硅酸盐玻璃中加⼊氧化硼时,往往在性质变化曲线中产⽣极⼤值和极⼩值,这现象也称为硼反常性。

混合碱效应:在⼆元碱玻璃中,当玻璃中碱⾦属氧化物的总含量不变,⽤⼀种碱⾦属氧化物逐步取代另⼀种时,玻璃的性质不是呈直线变化,⽽是出现明显的极值。

这⼀效应叫做混合碱效应。

2、玻璃的通性有哪些?各向同性;⽆固定熔点;介稳性;渐变性和可逆性;①.各向同性玻璃态物质的质点总的来说都是⽆规则的,是统计均匀的,因此,它的物理化学性质在任何⽅向都是相同的。

这⼀点与液体类似,液体内部质点排列也是⽆序的,不会在某⼀⽅向上发现与其它⽅向不同的性质。

从这个⾓度来说,玻璃可以近似地看作过冷液。

②.⽆固定熔点玻璃态物质由熔体转变成固体是在⼀定温度区域(软化温度范围)内进⾏的,(从固态到熔融态的转变常常需要经历⼏百度的温度范围),它与结晶态物质不同,没有固定的熔点。

③.介稳性玻璃态物质⼀般是由熔融体过冷⽽得到。

在冷却过程中粘度过急剧增⼤,质点来不及作有规则排列⽽形成晶体,因⽽系统内能尚未处于最低值⽽⽐相应的结晶态物质含有较⾼的能量。

还有⾃发放热转化为内能较低的晶体的倾向。

④.性质变化的渐变性和可逆性玻璃态物质从熔融状态到固体状态的过程是渐变的,其物理、化学性质变化是连续的和可逆的,其中有⼀段温度区域呈塑性,称“转变”或“反常”区域。

3、分别阐述玻璃结构的晶⼦学说和⽆规则⽹络学说内容。

答:(1)玻璃的晶⼦学说揭⽰了玻璃中存在有规则排列区域,即有⼀定的有序区域,这对于玻璃的分相、晶化等本质的理解有重要价值,但初期的晶⼦学说机械地把这些有序区域当作微⼩晶体,并未指出相互之间的联系,因⽽对玻璃结构的理解是初级和不完善的。

玻璃工艺学课后答案第1章:1、名词解释硼反常: 由于Na2O的加入,氧化钠所提供的氧使【BO3】三角体变成【BO4】四面体,导致B2O3玻璃结构由两度空间转变为三维的架状结构。

混合碱效应:在二元碱硅玻璃中,当玻璃中碱金属氧化物的含量不变时,用一种碱金属氧化物取代另一种氧化物时,玻璃的性质不是呈直线变化,而是出现明显的极值。

这一效应叫做混和碱效应。

压制效应:在含碱硅酸盐中随RO的升高,使R﹢在扩散中系数下降,这种现象叫做压制效应。

铝反常:氧化铝的结构状态依氧化铝和碱金属相对含量的不同而变化的这种现象称为铝反常现象。

金属桥:认为在铅四方椎体中,在靠近4个氧离子的一面,因惰性电子被推开,相当于失去两个电子,可以把一面近似看作是零价的铅离子,这样,四方锥体中铅离子。

这样,四方锥体中的铅离子可以“1/2Pb4+-1/2Pb0”称为“金属桥”。

2、简答(1)、玻璃的热历史对玻璃的结构和性能的影响?答:玻璃的热历史是指玻璃从高温热态冷却,通过转变区域和退火区域的经历。

对于玻璃的成分来说,热历史必然有其对应的结构状态,而一定的结构状态必然反应在外部的性质上。

急冷淬火玻璃较慢冷淬火玻璃具有较大的体积和较小的黏度。

在加热过程中淬火玻璃加热到300~400℃ 时,在热膨胀曲线上出现体积收缩,伴随着体积还有着放热效应。

(2)、硅酸盐玻璃结构中氧化物的分类及作用?答:当加入碱金属氧化物时,石英玻璃中原有的“大分子”发生解聚作用,这是由于碱金属提供氧使硅氧值发生变化所致。

当加入碱土金属时,钠钙硅玻璃的性质和结构发生明显变化,主要表现在结构的加强和一系列的物理性质的变好。

(3)、含铅玻璃的结构特点及其应用?答:铅是元素,核外电子层多,离子半径大,电子云易变形,这些都决定了铅玻璃电阻大,介电损耗小,折射率和色散高以及吸收高能辐射等性能。

第3章:1、在硼硅酸盐玻璃中,分相结构对性能的影响?答:在硼硅酸盐玻璃的生产中,必须注意分相对化学稳定性的影响。

玻璃工艺学智慧树知到课后章节答案2023年下齐鲁工业大学齐鲁工业大学绪论单元测试1.玻璃吹管的使用是玻璃制造工艺的第一个变革。

答案:对第一章测试1.下列哪种物质不属于网络形成体氧化物。

()答案:Al2O32.晶子学说从微观上解释了玻璃的本质,即玻璃的微不均匀性,()与有序性。

答案:不连续性3.非桥氧的存在,使硅氧四面体失去原来的完整性和(),使玻璃性能变差。

答案:对称性4.下列哪种物质属于网络外体氧化物。

()答案:CaO5.从热力学方面来讲玻璃是稳定的,从动力学方面来讲玻璃是不稳定的,所以说玻璃具有亚稳性。

()答案:错第二章测试1.根据键强判断属于玻璃形成氧化物(网络形成体)的是()。

答案:键强大于80kcal/mol2.下列哪种键型容易形成玻璃()答案:离子共价键3.含有一种F(网络形成体)的三元系统有()种类型。

答案:154.三元系统玻璃形成区共有()类型。

答案:215.从动力学观点看,生成玻璃的关键是熔体的冷却速度(即黏度增大速度)。

()答案:对第三章测试1.稳定分相(稳定不混溶性)是液相线以下出现相分离现象。

()答案:错2.碱金属氧化物与二氧化硅的二元系统出现的分相属于稳定分相。

()答案:错3.MgO-SiO2系统中液相线以上出现的分相属于亚稳分相。

()答案:错4.在不稳区,分相后第二相为高度连续性的蠕虫状颗粒。

()答案:对5.凡是侵蚀速度随热处理时间而增大的玻璃,一般都具有孤立滴状结构。

()答案:错第四章测试1.结构对称则结构缺陷较少,粘度较小。

()答案:错2.碱土金属氧化物降低高温粘度,升高低温粘度。

()答案:对3.奥霍琴法计算某黏度值对应的温度时,以1%MgO代1%CaO时,会降低相应温度。

()答案:错4.熔体内部质点之间的相互作用力愈大,则表面张力也愈大。

()答案:对5.奥霍琴法计算某黏度值对应的温度时,公式中的D(随黏度值而变化)表示下列哪种物质的特性常数。

()答案:SiO2第五章测试1.淬冷属于化学钢化法,能提高玻璃的强度。

玻璃工艺学复习重点第一章绪论狭义的玻璃定义为:玻璃是一种熔融物冷却、凝固的非结晶(在特定条件下也能成为晶体)无机物质,是过冷的液体。

广义的玻璃定义是:结构上完全表现为长程无序的、性能上具有玻璃转变特性的非晶态固体。

玻璃是一种具有无规则结构的非晶态固体。

玻璃具有如下的特性:1、各向同性;2、无固定熔点;3、亚稳性(介稳性)4、变化的可逆性;5、可变化性。

晶子学说是由门捷列夫于1921年提出的。

晶子学说的成功之处在于它解开了玻璃是我微观结构不均匀性和近程有序的结构特性。

无规则网络学说:其排列是无序的,缺乏对称性和周期性重复,因而其内能大于晶体。

无规则网络学说宏观上强调了玻璃中多面体相互排列的连续性,统计均匀性和无序性。

晶子学说以玻璃结构的近程有序为出发点,而无规则网络学说则强调了玻璃结构的连续性、统计均匀性和无序性。

准晶是具有准周期平移格子构造的固体,其中的原子常呈定向有序排列,但不做周期性平移重复,其对称要素包含与晶体空间格子不相容的对称(如5次对称轴)。

液晶:在一定温度范围出现液晶相,在较低温度为正常传晶的物质。

从宏观物理性质看:液晶既有液体的可流动性、粘滞性,又具有晶体的各向异性。

从微观结构上看,晶体具有一定的长程有序性,即分子按某一从优方向排列,这是其物理性质各向异性的主要原因。

然而,液晶又是平移无序或部分平移无序的,因而也具有某些类似液体的性质。

网络形成体(玻璃形成体)氧化物能单独形成玻璃。

网络外体(玻璃整体)氧化物不能单独形成玻璃。

网络中间体(玻璃中间体)氧化物一般不能单独生成玻璃。

第二章玻璃的主要性质粘度是度量流体粘性大小的物理量。

粘度的物理意义是指面积为A的两平行液层,以一定的速度梯度dv/dx移动时需要克服的摩擦力。

石英颗粒的溶解、扩散速度加快,有利于玻璃的快速形成。

在璃的澄清过程中,气泡在玻璃液中的上升速度与玻璃液的粘度成反比。

在玻璃的均化过程中,不均质体的扩散速度也与玻璃的粘度成反比关系,因此玻璃粘度的降低,可加速不均物质和气泡的扩散,加快玻璃液的均化过程。

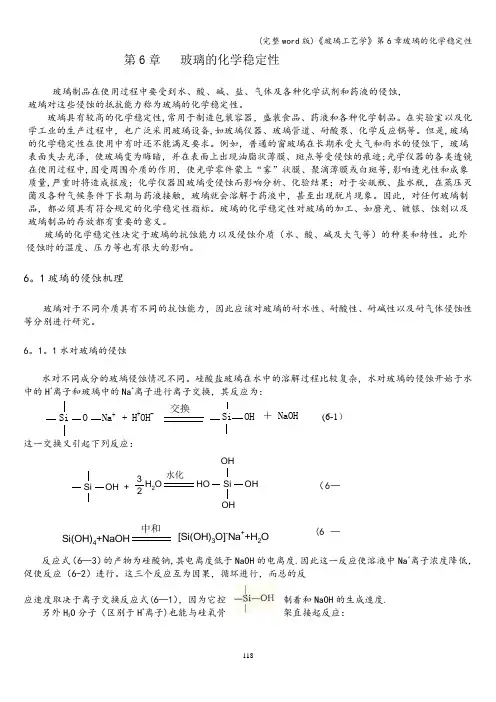

118第6章 玻璃的化学稳定性玻璃制品在使用过程中要受到水、酸、碱、盐、气体及各种化学试剂和药液的侵蚀, 玻璃对这些侵蚀的抵抗能力称为玻璃的化学稳定性。

玻璃具有较高的化学稳定性,常用于制造包装容器,盛装食品、药液和各种化学制品。

在实验室以及化学工业的生产过程中,也广泛采用玻璃设备,如玻璃仪器、玻璃管道、耐酸泵、化学反应锅等。

但是,玻璃的化学稳定性在使用中有时还不能满足要求。

例如,普通的窗玻璃在长期承受大气和雨水的侵蚀下,玻璃表面失去光泽,使玻璃变为晦暗,并在表面上出现油脂状薄膜、斑点等受侵蚀的痕迹;光学仪器的各类透镜在使用过程中,因受周围介质的作用,使光学零件蒙上“雾”状膜、聚滴薄膜或白斑等,影响透光性和成象质量,严重时将造成报废;化学仪器因玻璃受侵蚀而影响分析、化验结果;对于安瓿瓶、盐水瓶,在蒸压灭菌及各种气候条件下长期与药液接触,玻璃就会溶解于药液中,甚至出现脱片现象。

因此,对任何玻璃制品,都必须具有符合规定的化学稳定性指标。

玻璃的化学稳定性对玻璃的加工、如磨光、镀银、蚀刻以及玻璃制品的存放都有重要的意义。

玻璃的化学稳定性决定于玻璃的抗蚀能力以及侵蚀介质(水、酸、碱及大气等)的种类和特性。

此外侵蚀时的温度、压力等也有很大的影响。

6。

1玻璃的侵蚀机理玻璃对于不同介质具有不同的抗蚀能力,因此应该对玻璃的耐水性、耐酸性、耐碱性以及耐气体侵蚀性等分别进行研究。

6。

1。

1水对玻璃的侵蚀水对不同成分的玻璃侵蚀情况不同。

硅酸盐玻璃在水中的溶解过程比较复杂,水对玻璃的侵蚀开始于水中的H +离子和玻璃中的Na +离子进行离子交换,其反应为:Si O Na ++H +OH-NaOH交换Si +OH这一交换又引起下列反应:OH Si+32H 2O水化Si OHOHOHHOSi(OH)4+NaOH中和[Si(OH)3O]-Na ++H 2O反应式(6—3)的产物为硅酸钠,其电离度低于NaOH 的电离度.因此这一反应使溶液中Na +离子浓度降低,促使反应(6-2)进行。

第一章玻璃的结构与性质第一节玻璃的定义与通性一、玻璃外观:即不同于液体,也不同于固体,透明或半透明,断裂时呈贝壳状。

结构:以硅酸盐为主要成分的无定形物质。

性质:冷却时不析晶,凝固时又硬又脆.狭义:熔融物在冷却过程中不发生结晶的无机物质。

广义:呈现玻璃转变现象的非晶态固体。

【玻璃的定义】玻璃是由熔体过冷所得,随着粘度逐渐增大而固化,具有较大脆性和硬度. 宏观性能类似于固体,微观结构上具有近程有序,远程无序的无定形物质。

结构特征:局部原子具有类似于晶体的有序排列,宏观上原子排列类似于液体无序.即“近程有序,远程无序”二、玻璃的通性1.各向同性2.介稳性3.无固定的熔点4.从熔融态向玻璃态转化时物化性质随温度变化的连续性与可逆性5.物理、化学性质随成分变化的连续性第二节玻璃结构:离子或原子在空间的几何配置以及它们在玻璃中形成的结构形成体一.玻璃结构学说(一)晶子学说1.理论依据:兰德尔1930年提出微晶学说,微晶和无定形两部分组成,有明显的界限。

列别捷夫玻璃在520℃退火时,玻璃折射率变化反常,在500℃之前呈线性分布,在520~ 590之间,突然变小,因为石英在573℃的晶型转变,故推断玻璃中存在高分散石英微晶(晶子)聚集体.2.观点硅酸盐玻璃的结构是由各种不同的硅酸盐和SiO2的微晶体(晶子)所组成的。

晶子是带有晶格极度变形的有序区域,不具有正常晶格构造。

晶子分散在无定形介质中,过渡是逐渐完成的,无明显界线。

3.意义:第一次提出玻璃中存在微不均匀性和近程有序性。

(二)无规则网络学说1.理论依据1932,查哈里阿森硅胶中存在1~10nm的不连续颗粒,图谱中有明显小角散射.玻璃中均匀分布,故结构是连续的、非周期性的.方石英具有清晰的、周期性的衍射峰,说明晶体排列有周期性的.衍射带中主峰位置一致,说明结构单元一致[SiO4],石英玻璃与方石英中的原子间距相等.计算得知玻璃中Si-O间距1.62A,而方石英中为1.60A.2.基本观点:成为玻璃态的物质与相应的晶体结构一样,也是由一个三度空间网络组成,这种网络由离子多面体(四面体或三角体)构筑而成,晶体结构网由多面体无数次有规则、重复构成,而玻璃体结构中多面体缺乏对称性和周期性的重复。

《玻璃工艺学》课程教学大纲英文名称: Glasses Technology课程编码:E014404课内教学时数:80学时,其中课堂授课64学时,实验16学时。

学分:5学分;适用专业:无机非金属材料工程本科开课单位:应用化学与环境工程系撰写人:王秋芹审核人:制定(或修订)时间:2014年8月一、课程的性质和任务玻璃工艺学是无机非金属材料专业的主要专业选修课程之一。

本课程旨在使学生掌握玻璃工艺的同时,培养学生实践能力,培养自学、讲解、协作和分析的综合能力。

要求学习本课程前应修完普通物理、材料物理、普通化学、材料科学基础、材料制备技术、无机材料化学、玻璃与非晶态材料等课程。

开设这门课的目的是让学生了解玻璃的种类、结构特点、基本性能、原料组成和制备工艺,了解玻璃在各个领域的应用现状和发展趋势.通过这门课的学习使学生对玻璃的性能和生产工艺过程有一个初步的掌握。

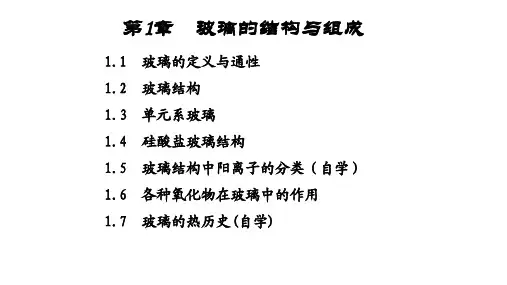

二、课程教学内容的基本要求、重点和难点第一单元玻璃的定义与结构㈠基本要求了解玻璃的发展历史,玻璃的发展前景,玻璃的通性,玻璃的结构理论,掌握玻璃组成、结构与性能之间的关系。

了解玻璃结构的研究方法.㈡教学重点玻璃的结构理论㈢教学难点玻璃组成、结构与性能之间的关系㈣教学内容1、玻璃的定义2、玻璃的通性3、玻璃的结构(1)玻璃的结构理论(2)传统玻璃结构(3)重金属玻璃结构(4)非氧化物玻璃的结构(5)金属玻璃的结构(6)有机玻璃的结构。

4、玻璃组成、结构与性能之间的关系(1)玻璃的阳离子分类(2)玻璃组成对结构的影响(3)结构对性质的影响。

5、玻璃结构的研究方法第二单元玻璃的形成与规律㈠基本要求通过本章的教学使学生了解玻璃形成方法,初步了解各种氧化物在玻璃熔体中的作用,理解玻璃的类型及结构学说,掌握玻璃的生成规律及玻璃成分、结构和性能之间的关系,领会玻璃的生成规律。

㈡教学重点玻璃的类型及结构学说。

㈢教学难点玻璃形成的动力学,热力学。

㈣教学内容1、玻璃形成物资(1)结晶化学理论(2)氧化物在玻璃中的作用2、玻璃形成方法(1)熔体冷却法(2)气相制备技术(3)液相制备技术(4)固相制备技术。

第1篇一、课程概述玻璃工艺学是一门研究玻璃材料的生产、加工和应用技术的学科。

它涉及玻璃的物理、化学、力学以及加工工艺等多个方面。

本课件旨在介绍玻璃的基本原理、生产工艺、加工技术以及应用领域,为学生提供系统的玻璃工艺学知识。

二、课程内容第一部分:玻璃的基本原理1. 玻璃的定义与分类- 定义:玻璃是一种非晶态固体,由熔融的硅酸盐、氧化物或金属氧化物冷却固化而成。

- 分类:按成分分为硅酸盐玻璃、硼酸盐玻璃、磷酸盐玻璃等;按用途分为建筑玻璃、光学玻璃、器皿玻璃等。

2. 玻璃的物理性质- 热稳定性:玻璃具有较好的热稳定性,但温差过大时易破裂。

- 透明度:玻璃具有较高的透明度,但颜色、成分等因素会影响其透明度。

- 机械强度:玻璃的机械强度较低,但通过加工可提高其强度。

3. 玻璃的化学性质- 化学稳定性:玻璃具有良好的化学稳定性,不易与酸、碱反应。

- 玻璃的腐蚀:玻璃在特定条件下会被腐蚀,如硫酸、硝酸等。

第二部分:玻璃的生产工艺1. 玻璃的原料- 硅砂:提供硅元素,是玻璃生产的主要原料。

- 石灰石:提供钙元素,用于降低玻璃的熔点。

- 长石:提供铝、钠、钾等元素,调节玻璃的性质。

2. 玻璃的生产过程- 熔制:将原料在高温下熔融,形成玻璃液。

- 熔化:将玻璃液在高温下加热,使其达到熔融状态。

- 拉制:将熔融的玻璃液拉成细长的玻璃棒。

- 烧结:将玻璃棒在高温下烧结,形成玻璃板。

3. 玻璃的冷却- 快速冷却:通过水冷或风冷,使玻璃迅速固化,减少内应力。

- 缓慢冷却:通过自然冷却或缓慢加热,使玻璃均匀冷却,减少内应力。

第三部分:玻璃的加工技术1. 切割- 机械切割:使用切割机将玻璃切割成所需尺寸。

- 热切割:使用火焰或激光将玻璃切割成所需尺寸。

2. 磨光- 机械化磨光:使用磨光机将玻璃表面磨光。

- 手工磨光:使用砂轮、磨棒等工具手工磨光。

3. 抛光- 机械化抛光:使用抛光机将玻璃表面抛光。

- 手工抛光:使用抛光布、抛光膏等工具手工抛光。

玻璃工艺学课程教学大纲课程名称:玻璃工艺学课程编号:16118540学时/学分:40/2.5开课学期:6适用专业:材料科学与工程课程类型:专业方向选修课一、课程说明本课程是材料科学与工程专业的一门专业方向选修课,主要面对建筑材料方向。

本课程主要讲授玻璃组成与结构、玻璃的物理化学性能、生产工艺过程及设备、玻璃制品的生产和加工工艺。

通过本课程的学习使学生掌握玻璃的结构与性能、生产制备的工艺过程和设备,掌握玻璃及制品生产工艺路线选用的基本原则和产品质量控制原理与方法。

熟悉玻璃生产工艺的基本技术内容、方法和特点,熟练进行工艺方案选用、工艺装备选用,具备参与生产线和车间平面布置设计的能力,分析解决生产现场出现的工艺问题。

二、课程对毕业要求的支撑毕业要求2问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析材料复杂工程问题,以获得有效结论。

指标点2.2:能够应用物理、化学知识对材料的组成、结构、物相、性能以及相互关系进行识别、表达和分析,并获得有效结论。

毕业要求4研究:掌握材料结构和性能的分析方法、实验设计和材料的制备与加工工艺,具备设计和开展实验的能力,并能对实验结果进行有效分析并得到合理有效的结论。

指标点4.1:掌握材料制备与加工的方法和相关设备,能够根据材料研究的需求选择不同设备、工艺条件、操作过程,并能对结果进行分析,得到合理有效的结论。

毕业要求6工程与社会:能够基于本专业知识对工程实践的合理性进行分析,了解与材料研发、设计、生产相关的方针、政策以及承担的责任,能从社会、健康、安全、法律以及文化的角度,评价材料工程实践产生的影响。

指标点6.1:能够运用所学的专业知识对材料工程实践的合理性进行分析和评价。

三、课程的教学目标1.理解玻璃的组成、结构、性能、制备与加工及其相互关系。

2.掌握玻璃的设计、制备、加工和应用等工程问题的基本原理和专业知识。

3.具备分析复杂工程问题、制定解决方案、评价合理性、开展实施及综合分析的能力。

《玻璃工艺学》课程教学大纲一、课程基本情况课程名称(中/英文):玻璃工艺学/Glass Technology课程类别:专业方向特色课程学分:2.0总学时:32理论学时:32实验/实践学时:0/0适用专业:无机非金属材料工程适用对象:本科先修课程:材料科学基础、材料工程基础教学环境:多媒体教室开课学院:材料科学与工程学院二、课程简介1.课程任务与目的《玻璃工艺学》为无机非金属材料工程专业的一门专业方向特色课程,通过本课程的学习,使学生掌握玻璃的组成-结构-性能三者之间的关系,并能运用基础理论知识分析解决玻璃生产中出现的实际问题,培养学生理论联系实际,分析和解决玻璃生产工艺问题的能力。

在本课程介绍新技术环节,加入中国改革开放以来玻璃工艺生产技术的进展及突出成果,激发学生道路自信,投入玻璃及相关领域建功立业的热情。

2.对接培养的岗位能力通过本课程的学习,使学生掌握玻璃生产的基本工艺原理,玻璃工艺前沿知识,以及玻璃生产工艺专业知识,达到理论联系实际解决生产中工艺问题的能力,具备能够综合运用无机非金属材料基础理论与专业知识和技能解决在玻璃材料生产工艺、结构和性能改进方面的能力;能够综合分析玻璃生产工艺过程存在的问题及产生原因。

三、课程教学目标本课程教学目标对应于毕业生的毕业要求1、3、4、7,具体内容如下:教学目标1:通过本课程的学习,掌握玻璃的分类,基本概念及其制备方法,具备利用理论知识研究分析玻璃生产工艺过程存在的问题的能力;支撑毕业要求的指标点1.4。

教学目标2:通过本课程的学习,掌握玻璃的组成、工艺、性能、结构之间的关系;具备能够运用各性能之间的相互制约与变化规律解决生产及使用过程中遇到问题的能力;支撑毕业要求的指标点3.1、4.2。

教学目标3:通过本课程的学习,掌握各种玻璃的特性、玻璃的应用及发展趋势,具备在选材过程中识别材料、合理选用材料,结合文献分析获得有效结论的能力,并具备与从业人员有效沟通、做出合理评价的能力;支撑毕业要求的指标点1.4、3.1。