七年级《科学》下册第四单元知识点

- 格式:doc

- 大小:88.00 KB

- 文档页数:8

七年级科学下第四章知识点在七年级的科学下册中,第四章是有关物质存在的章节。

在这一章节中,我们将学习许多关于物质的知识。

本文将会介绍该章节的几个主要知识点。

物质的分类首先,我们要了解物质的分类。

物质可以分为纯物质和混合物。

纯物质只包含同一种化学元素或化合物,而混合物则是由两种或两种以上的物质混合而成。

此外,纯物质又分为元素和化合物。

元素是由同一种原子构成的物质,而化合物是由不同种元素的化学结合形成的物质。

物质的性质其次,我们要了解物质的性质。

物质的性质可以分为物理性质和化学性质。

物理性质指的是物质的外部表现,如物质的颜色、气味、密度、垂直、温度等。

而化学性质则是指物质内部结构的改变,如物质的燃烧、氧化等。

物质存在的状态物质存在的状态也是物质的一个重要方面。

物质存在的状态可以分为固体、液体和气体。

固体是一种密度高、无法流动的物质。

液体是一种密度较低、可流动的物质。

气体是一种几乎没有质量和体积的物质。

我们现在所接触的大多数物质都是液体和固体。

然而,在我们的宇宙中,气体是最广泛存在的物质,因此,我们应该对气体有一个基本了解。

基本物质单位学习物质的时候,我们也要了解一些基本的物质单位。

在物理学中,质量的单位是千克,体积的单位是立方米。

而在化学中,质量的单位是克,体积的单位是毫升。

当我们需要测量一个物质样品时,我们可以通过称量质量或者测量体积来确定物质的数量。

结论在七年级的科学下册中,第四章是一个涉及物质存在的章节。

在这一章节中,我们学习了物质的分类、物质的性质、物质存在的状态和基本物质单位。

这些知识对于我们理解物质的性质、结构和行为非常重要,也是我们在进一步研究物质时的基础。

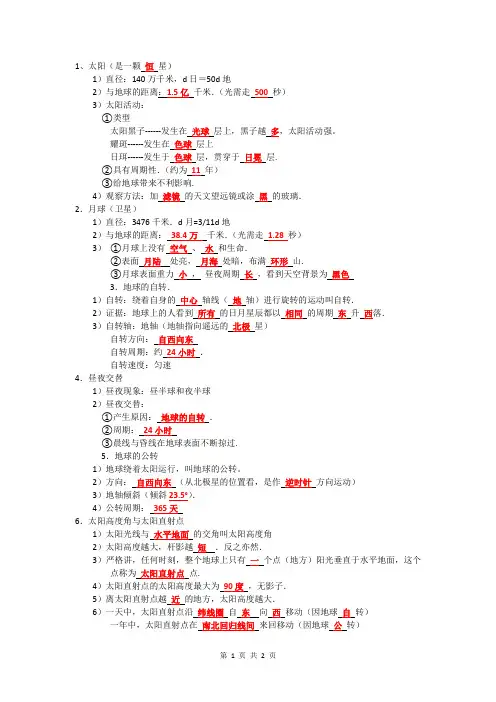

1、太阳(是一颗恒星)1)直径:140万千米,d日=50d地2)与地球的距离:1.5亿千米.(光需走500秒)3)太阳活动:①类型太阳黑子------发生在光球层上,黑子越多,太阳活动强。

耀斑------发生在色球层上日珥------发生于色球层,贯穿于日冕层.②具有周期性.(约为11年)③给地球带来不利影响.4)观察方法:加滤镜的天文望远镜或涂黑的玻璃.2.月球(卫星)1)直径:3476千米.d月=3/11d地2)与地球的距离:38.4万千米.(光需走1.28 秒)3)①月球上没有空气、水和生命.②表面月陆处亮,月海处暗,布满环形山.③月球表面重力小,昼夜周期长,看到天空背景为黑色3.地球的自转.1)自转:绕着自身的中心轴线(地轴)进行旋转的运动叫自转.2)证据:地球上的人看到所有的日月星辰都以相同的周期东升西落.3)自转轴:地轴(地轴指向遥远的北极星)自转方向:自西向东自转周期:约24小时.自转速度:匀速4.昼夜交替1)昼夜现象:昼半球和夜半球2)昼夜交替:①产生原因:地球的自转.②周期:24小时③晨线与昏线在地球表面不断掠过.5.地球的公转1)地球绕着太阳运行,叫地球的公转。

2)方向:自西向东(从北极星的位置看,是作逆时针方向运动)3)地轴倾斜(倾斜23.5°).4)公转周期:365天6.太阳高度角与太阳直射点1)太阳光线与水平地面的交角叫太阳高度角2)太阳高度越大,杆影越短.反之亦然.3)严格讲,任何时刻,整个地球上只有一个点(地方)阳光垂直于水平地面,这个点称为太阳直射点点.4)太阳直射点的太阳高度最大为90度,无影子.5)离太阳直射点越近的地方,太阳高度越大.6)一天中,太阳直射点沿纬线圈自东向西移动(因地球自转)一年中,太阳直射点在南北回归线间来回移动(因地球公转)7.公转产生的现象1)太阳直射点的移动2)四季转换(对同一地点而言)3)昼夜长短的变化(对同一地点而言).8.月相1)地球上的人看到的被太阳光照亮的月球表面形状叫月相.2)变化原因:月球公转:①周期为29.53天②方向:自西向东3)与农历的关系:初一---------------新月(朔)--------地-月-日初七、八--------上弦月-----------十五.六-----------满月(望)----------月-地-日廿二.三-----------下弦月-----------4)与月球自转无关.(月球自转周期与公转周期相同)5)节日的月相:春节(新月),端午节(接近上弦月),重阳节(接近上弦月)中秋节(满月)6)北半球看到月相:夏季偏南,冬季偏北9.日食1)地球上某些地区有时会看到太阳被遮掩的现象,叫日食2)原理:由于光的直线传播,月球的公转使月球挡住了太阳射向地球的光。

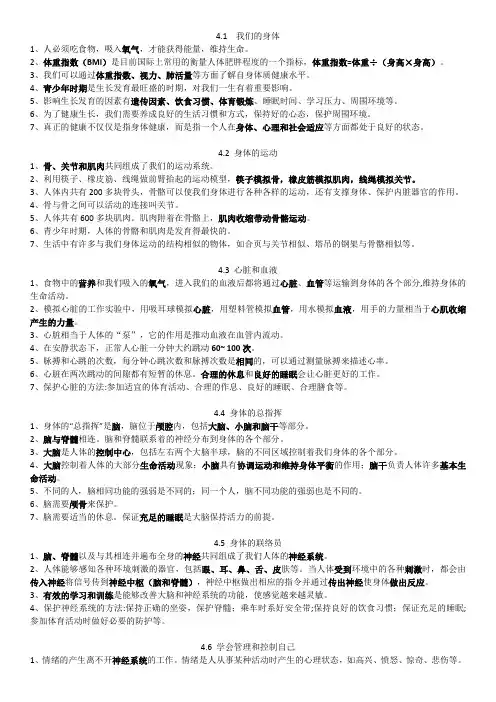

4.1 我们的身体1、人必须吃食物,吸入氧气,才能获得能量,维持生命。

2、体重指数(BMI)是目前国际上常用的衡量人体肥胖程度的一个指标,体重指数=体重÷(身高×身高)。

3、我们可以通过体重指数、视力、肺活量等方面了解自身体质健康水平。

4、青少年时期是生长发育最旺盛的时期,对我们一生有着重要影响。

5、影响生长发育的因素有遗传因素、饮食习惯、体育锻炼、睡眠时间、学习压力、周围环境等。

6、为了健康生长,我们需要养成良好的生活习惯和方式,保持好的心态,保护周围环境。

7、真正的健康不仅仅是指身体健康,而是指一个人在身体、心理和社会适应等方面都处于良好的状态。

4.2 身体的运动1、骨、关节和肌肉共同组成了我们的运动系统。

2、利用筷子、橡皮筋、线绳做前臂抬起的运动模型,筷子模拟骨,橡皮筋模拟肌肉,线绳模拟关节。

3、人体内共有200多块骨头,骨骼可以使我们身体进行各种各样的运动,还有支撑身体、保护内脏器官的作用。

4、骨与骨之间可以活动的连接叫关节。

5、人体共有600多块肌肉。

肌肉附着在骨骼上,肌肉收缩带动骨骼运动。

6、青少年时期,人体的骨骼和肌肉是发育得最快的。

7、生活中有许多与我们身体运动的结构相似的物体,如合页与关节相似、塔吊的钢架与骨骼相似等。

4.3 心脏和血液1、食物中的营养和我们吸入的氧气,进入我们的血液后都将通过心脏、血管等运输到身体的各个部分,维持身体的生命活动。

2、模拟心脏的工作实验中,用吸耳球模拟心脏,用塑料管模拟血管,用水模拟血液,用手的力量相当于心肌收缩产生的力量。

3、心脏相当于人体的“泵”,它的作用是推动血液在血管内流动。

4、在安静状态下,正常人心脏一分钟大约跳动60~ 100次。

5、脉搏和心跳的次数,每分钟心跳次数和脉搏次数是相同的,可以通过测量脉搏来描述心率。

6、心脏在两次跳动的间隙都有短暂的休息。

合理的休息和良好的睡眠会让心脏更好的工作。

7、保护心脏的方法:参加适宜的体育活动、合理的作息、良好的睡眠、合理膳食等。

七年级下册第4单元知识点是初中学习中的重要内容之一,该单元主要涉及物理、化学、生物三个领域的知识。

下面我们将深入探讨该单元的知识点。

物理部分在物理部分中,主要涉及了机械学和光学两个方面。

机械学方面,该单元介绍了以下几个知识点:1. 速度和加速度:学生需要掌握速度和加速度的定义,能够计算物体的速度和加速度。

2. 牛顿定律:主要介绍牛顿第一、第二、第三定律的应用及物体的平衡和不平衡状态。

3. 动能和势能:学生需要理解动能和势能的概念,并能够应用它们解决物理问题。

光学方面,该单元介绍了以下几个知识点:1. 光的传播和反射:学生需要掌握光的传播方式和光的反射以及反射规律的应用。

2. 光的折射和全反射:主要介绍光的折射和全反射的规律,以及在实际生活中的应用。

3. 近视和眼镜的成像原理:学生需要了解近视的成因及其矫正方法,以及眼镜成像原理。

化学部分在化学部分中,主要涉及了基础化学和化学反应两个方面。

基础化学方面,该单元介绍了以下几个知识点:1. 元素和化合物:学生需要了解元素和化合物的概念,能够通过化学式表示各种化合物。

2. 化学式和化学反应方程式:主要介绍化学式和化学反应方程式的表示方法,以及如何通过方程式计算反应量。

3. 酸碱性:学生需要了解酸碱性的概念,能够通过知名酸、碱的性质来分辨溶液的酸碱性。

化学反应方面,该单元介绍了以下几个知识点:1. 化学反应的类型:学生需要了解单质反应、化合反应、分解反应和置换反应等不同类型的化学反应。

2. 反应物与生成物的计算:主要介绍如何计算反应物的量和生成物的量。

生物部分在生物部分中,主要涉及了生物分类和生态平衡两个方面。

生物分类方面,该单元介绍了以下几个知识点:1. 生物分类的意义:学生需要了解生物分类的意义,能够将各种生物按照不同的分类标准进行分类。

2. 动植物的分类:主要介绍动植物的分类方法和分类标准,以及国家保护的动植物物种。

生态平衡方面,该单元介绍了以下几个知识点:1. 环境和生态系统:学生需要了解生态系统和环境的概念,能够分析不同环境对生物的影响。

一、物理知识点总结:

1.力和运动:串联法则,离析法则,平衡法则,引力和重力

2.声音的传播:声音的产生和传播,声波的特性,声音的利用

3.光和光的传播:光的三要素,光的传播路径,光的反射和折射

4.光的照射:透明物体和不透明物体对光的作用,白色光的颜色分解

5.电能的使用:电接线的规范,电能的传导和转化,电器的使用安全

6.电的简单电路:串联电路和并联电路的特点,安全使用电一席电路的搭建

二、化学知识点总结:

1.物质的组成和变化:元素和化合物的概念,物质的分离和组成,物质的三个状态

3.酸和碱:酸和碱的性质,酸碱中和反应,酸碱指示剂的作用

4.酸雨的形成和对环境的影响:酸雨的成因,酸雨对环境的影响,预防酸雨的方法

5.表面活性剂的应用:表面活性剂的概念,表面活性剂在日常生活中的应用

三、其他知识点总结:

1.科学实验的设计和实施:科学实验的步骤,测量和观察的方法,实验数据的处理

2.科学技术与社会:科学技术对社会的影响,科学技术的推动作用,科学伦理

3.科学知识与实际应用:资源的合理利用,环境问题的解决,科学常识的应用

综上所述,本学期的知识点主要包括物理和化学的内容,涵盖了力和运动、声音的传播、光和光的传播、电能的使用、电的简单电路以及物质的组成和变化、石油和煤的利用、酸和碱、酸雨的形成和对环境的影响等方面。

同时还包括科学实验的设计和实施、科学技术与社会以及科学知识与实际应用等方面的内容。

通过学习这些知识点,可以增加对科学的理解和应用能力,培养科学思维和解决问题的能力。

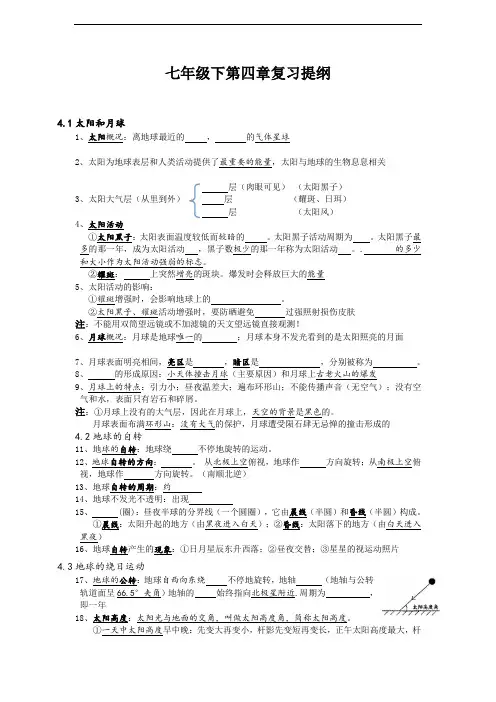

七年级下第四章复习提纲4.1太阳和月球1、太阳概况:离地球最近的,的气体星球2、太阳为地球表层和人类活动提供了最重要的能量,太阳与地球的生物息息相关层(肉眼可见)(太阳黑子)3、太阳大气层(从里到外)层(耀斑、日珥)层(太阳风)4、太阳活动①太阳黑子:太阳表面温度较低而较暗的。

太阳黑子活动周期为。

太阳黑子最多的那一年,成为太阳活动,黑子数极少的那一年称为太阳活动。

. 的多少和大小作为太阳活动强弱的标志。

②耀斑:上突然增亮的斑块。

爆发时会释放巨大的能量5、太阳活动的影响:①耀斑增强时,会影响地球上的。

②太阳黑子、耀斑活动增强时,要防晒避免过强照射损伤皮肤注:不能用双筒望远镜或不加滤镜的天文望远镜直接观测!6、月球概况:月球是地球唯一的;月球本身不发光看到的是太阳照亮的月面7、月球表面明亮相间,亮区是,暗区是,分别被称为。

8、的形成原因:小天体撞击月球(主要原因)和月球上古老火山的爆发9、月球上的特点:引力小;昼夜温差大;遍布环形山;不能传播声音(无空气);没有空气和水,表面只有岩石和碎屑。

注:①月球上没有的大气层,因此在月球上,天空的背景是黑色的。

月球表面布满环形山:没有大气的保护,月球遭受陨石肆无忌惮的撞击形成的4.2地球的自转11、地球的自转:地球绕不停地旋转的运动。

12、地球自转的方向:。

从北极上空俯视,地球作方向旋转;从南极上空俯视,地球作方向旋转。

(南顺北逆)13、地球自转的周期:约14、地球不发光不透明:出现15、 (圈):昼夜半球的分界线(一个圆圈),它由晨线(半圆)和昏线(半圆)构成。

①晨线:太阳升起的地方(由黑夜进入白天);②昏线:太阳落下的地方(由白天进入黑夜)16、地球自转产生的现象:①日月星辰东升西落;②昼夜交替;③星星的视运动照片4.3地球的绕日运动17、地球的公转:地球自西向东绕不停地旋转,地轴(地轴与公转轨道面呈66.5°夹角)地轴的始终指向北极星附近.周期为,即一年18、太阳高度:太阳光与地面的交角,叫做太阳高度角,简称太阳高度。

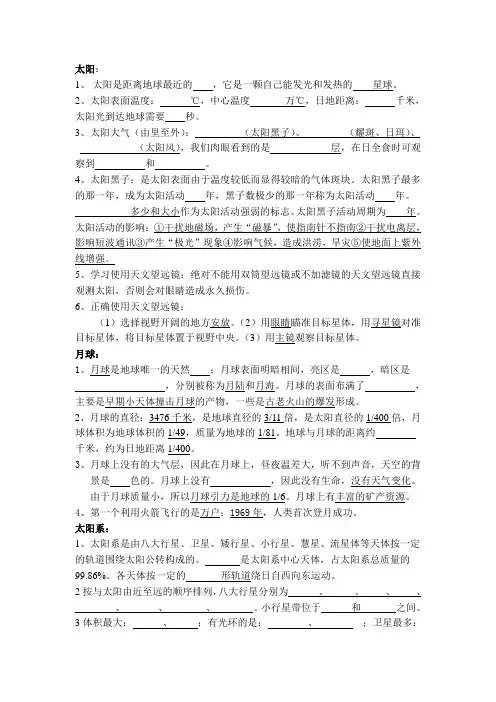

太阳:1、太阳是距离地球最近的,它是一颗自己能发光和发热的星球。

2、太阳表面温度:℃,中心温度万℃,日地距离:千米,太阳光到达地球需要秒。

3、太阳大气(由里至外):(太阳黑子)、(耀斑、日珥)、(太阳风),我们肉眼看到的是层,在日全食时可观察到和。

4、太阳黑子:是太阳表面由于温度较低而显得较暗的气体斑块。

太阳黑子最多的那一年,成为太阳活动年,黑子数极少的那一年称为太阳活动年。

多少和大小作为太阳活动强弱的标志。

太阳黑子活动周期为年。

太阳活动的影响:①干扰地磁场,产生“磁暴”,使指南针不指南②干扰电离层,影响短波通讯③产生“极光”现象④影响气候,造成洪涝,旱灾⑤使地面上紫外线增强。

5、学习使用天文望远镜:绝对不能用双筒望远镜或不加滤镜的天文望远镜直接观测太阳,否则会对眼睛造成永久损伤。

6、正确使用天文望远镜:(1)选择视野开阔的地方安放。

(2)用眼睛瞄准目标星体,用寻星镜对准目标星体,将目标星体置于视野中央。

(3)用主镜观察目标星体。

月球:1、月球是地球唯一的天然;月球表面明暗相间,亮区是,暗区是,分别被称为月陆和月海。

月球的表面布满了,主要是早期小天体撞击月球的产物,一些是古老火山的爆发形成。

2、月球的直径:3476千米,是地球直径的3/11倍,是太阳直径的1/400倍,月球体积为地球体积的1/49,质量为地球的1/81。

地球与月球的距离约千米,约为日地距离1/400。

3、月球上没有的大气层,因此在月球上,昼夜温差大,听不到声音,天空的背景是色的。

月球上没有,因此没有生命,没有天气变化。

由于月球质量小,所以月球引力是地球的1/6。

月球上有丰富的矿产资源。

4、第一个利用火箭飞行的是万户;1969年,人类首次登月成功。

太阳系:1、太阳系是由八大行星、卫星、矮行星、小行星、慧星、流星体等天体按一定的轨道围绕太阳公转构成的。

是太阳系中心天体,占太阳系总质量的99.86%。

各天体按一定的形轨道绕日自西向东运动。

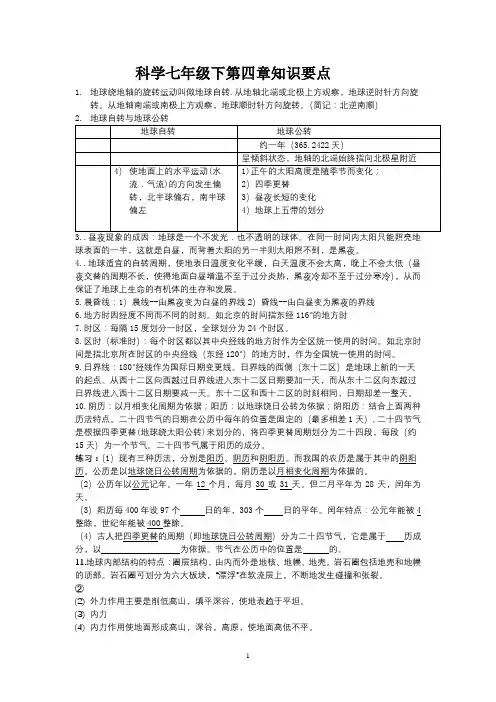

科学七年级下第四章知识要点1.地球绕地轴的旋转运动叫做地球自转.从地轴北端或北极上方观察,地球逆时针方向旋转。

从地轴南端或南极上方观察,地球顺时针方向旋转。

(简记:北逆南顺)2.地球自转与地球公转球表面的一半,这就是白昼,而背着太阳的另一半则太阳照不到,是黑夜。

4..地球适宜的自转周期,使地表日温度变化平缓,白天温度不会太高,晚上不会太低(昼夜交替的周期不长,使得地面白昼增温不至于过分炎热,黑夜冷却不至于过分寒冷),从而保证了地球上生命的有机体的生存和发展。

5.晨昏线:1)晨线--由黑夜变为白昼的界线2)昏线--由白昼变为黑夜的界线6.地方时因经度不同而不同的时刻。

如北京的时间指东经116°的地方时7.时区:每隔15度划分一时区,全球划分为24个时区。

8.区时(标准时):每个时区都以其中央经线的地方时作为全区统一使用的时间。

如北京时间是指北京所在时区的中央经线(东经120°)的地方时,作为全国统一使用的时间。

9.日界线:180°经线作为国际日期变更线。

日界线的西侧(东十二区)是地球上新的一天的起点。

从西十二区向西越过日界线进入东十二区日期要加一天,而从东十二区向东越过日界线进入西十二区日期要减一天。

东十二区和西十二区的时刻相同,日期却差一整天。

10.阴历:以月相变化周期为依据;阳历:以地球饶日公转为依据;阴阳历:结合上面两种历法特点。

二十四节气的日期在公历中每年的位置是固定的(最多相差1天),二十四节气是根据四季更替(地球绕太阳公转)来划分的,将四季更替周期划分为二十四段,每段(约15天)为一个节气。

二十四节气属于阳历的成分。

练习:(1)现有三种历法,分别是阳历、阴历和阴阳历。

而我国的农历是属于其中的阴阳历。

公历是以地球饶日公转周期为依据的,阴历是以月相变化周期为依据的。

(2)公历年以公元记年。

一年12个月,每月30或31天。

但二月平年为28天,闰年为天。

(3)阳历每400年设97个日的年,303个日的平年。

七年级下科学第四章知识点

第一节太阳系和星系

太阳系是由太阳和八大行星以及无数小行星和彗星组成的巨大

体系,其中八大行星按照与太阳的距离由近至远顺序排列,依次

为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。

而

星系则是太阳系所处的银河系,它是由恒星、气体、尘埃等组成的,其中心部被称为银心,在观测中最为明显的是银河系的磁带。

第二节行星的运动

行星的运动是一个相对稳定的运动,比较明显的是它们的公转

和自转。

公转是行星围绕太阳的轨道运动,这一过程是按照规律

进行的,不同行星所需时间不同。

自转则是行星自身的旋转运动,这一运动也是按照规律进行的,并且自转的速度也不同。

第三节星座和星系

星座是指大片星域中作为视觉指标参考的星群,是构成天空的

基本单位。

而星系则是包括恒星、气体、尘埃以及黑洞等多种天

体的巨大体系,不同的星系间距离非常遥远,目前可以观察到大

约两万个星系。

第四节星际空间

星际空间是指星系内部分分离和大气层以外的宇宙空间,其中

包括黑洞、星云和星团等。

目前,对于星际空间的认识和了解还

很有限,但是可以通过观测天体来探究更多的信息。

总结

科学是一门探究自然世界的学科,对于我们的认知和了解带来

了很大的启迪和帮助。

本章节介绍了太阳系和星系、行星的运动、星座和星系以及星际空间等多个知识点,这些知识内容可以让我

们更加深入地了解宇宙的奥秘,也展示了科学的神奇和伟大。

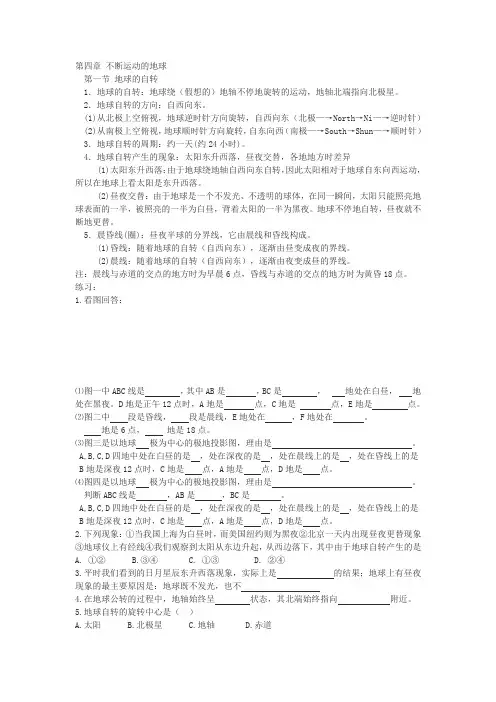

第四章不断运动的地球第一节地球的自转1.地球的自转:地球绕(假想的)地轴不停地旋转的运动,地轴北端指向北极星。

2.地球自转的方向:自西向东。

(1)从北极上空俯视,地球逆时针方向旋转,自西向东(北极—→North→Ni—→逆时针)(2)从南极上空俯视,地球顺时针方向旋转,自东向西(南极—→South→Shun—→顺时针)3.地球自转的周期:约一天(约24小时)。

4.地球自转产生的现象:太阳东升西落,昼夜交替,各地地方时差异(1)太阳东升西落:由于地球绕地轴自西向东自转,因此太阳相对于地球自东向西运动,所以在地球上看太阳是东升西落。

(2)昼夜交替:由于地球是一个不发光、不透明的球体,在同一瞬间,太阳只能照亮地球表面的一半,被照亮的一半为白昼,背着太阳的一半为黑夜。

地球不停地自转,昼夜就不断地更替。

5.晨昏线(圈):昼夜半球的分界线,它由晨线和昏线构成。

(1)昏线:随着地球的自转(自西向东),逐渐由昼变成夜的界线。

(2)晨线:随着地球的自转(自西向东),逐渐由夜变成昼的界线。

注:晨线与赤道的交点的地方时为早晨6点,昏线与赤道的交点的地方时为黄昏18点。

练习:1.看图回答:⑴图一中ABC线是,其中AB是,BC是,地处在白昼,地处在黑夜。

D地是正午12点时,A地是点,C地是点,E地是点。

⑵图二中段是昏线,段是晨线,E地处在,F地处在。

地是6点,地是18点。

⑶图三是以地球极为中心的极地投影图,理由是。

A,B,C,D四地中处在白昼的是,处在深夜的是,处在晨线上的是,处在昏线上的是B地是深夜12点时,C地是点,A地是点,D地是点。

⑷图四是以地球极为中心的极地投影图,理由是。

判断ABC线是,AB是,BC是。

A,B,C,D四地中处在白昼的是,处在深夜的是,处在晨线上的是,处在昏线上的是B地是深夜12点时,C地是点,A地是点,D地是点。

2.下列现象:①当我国上海为白昼时,而美国纽约则为黑夜②北京一天内出现昼夜更替现象③地球仪上有经线④我们观察到太阳从东边升起,从西边落下,其中由于地球自转产生的是A. ①②B.③④C. ①③D. ②④3.平时我们看到的日月星辰东升西落现象,实际上是的结果;地球上有昼夜现象的最主要原因是:地球既不发光,也不4.在地球公转的过程中,地轴始终呈状态,其北端始终指向附近。

七年级科学第四单元知识点七年级科学第四单元主要是关于生物的一些知识点,包括生命现象、细胞结构和功能、生物分类等。

下面对这些知识点进行详细介绍。

一、生命现象生命现象是生物体在生存和发展过程中所表现出来的一系列现象,它包括营养、运动、感受、繁殖等。

其中,营养是确保生物体存活的基本条件,主要包括消化、吸收和排泄等三个过程;运动是生物体对外界刺激的一种反应,分为自发运动和刺激运动;感受是生物体对外界刺激的感知,主要包括视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉等方面;繁殖则是生物体保持种群数量的重要手段,包括有性繁殖和无性繁殖两种。

二、细胞结构和功能细胞是生物体的最基本单位,它是所有生命现象的发生和维持的基础。

细胞的结构和功能可以分为三个部分:细胞壁、细胞膜和细胞质。

细胞壁是植物细胞的特有结构,主要作用是保护细胞;细胞膜是控制细胞内外物质交换的关键结构,它可以将细胞内的物质与外界隔离开来;细胞质则是细胞内最重要、最复杂的部分,包括细胞核、线粒体、内质网和高尔基体等器官,它们各自承担着不同的生化合成和代谢功能。

三、生物分类生物分类是按照生物的形态、结构、生境等特征,将其划分为不同的类别和层次。

生物分类有一个标准化的名字体系,称为“生物命名法”,它以拉丁文为基础,将生物的名字分为学名和通名两个部分。

在生物命名法中,生物的分类层次一般按照种、属、科、纲、目、门、界等七个等级划分。

以上就是七年级科学第四单元的主要知识点介绍,相信大家已经对这些内容有了初步的了解。

生命现象、细胞结构和功能、生物分类都是比较基础且重要的生物知识,对于以后的学习和生活都有着重要的指导作用。

七年级下册科学第四章1. 引言本章讲述了关于科学实验和观察的基本知识和技能。

通过进行实验和观察,我们可以对自然现象进行深入理解,并通过科学方法进行数据收集和分析。

2. 科学实验科学实验是通过有计划和有目的的活动来观察和解释自然现象的方法。

它有助于我们提出假设并通过实验证明或推翻这些假设。

下面是进行科学实验的基本步骤:1.提出问题:首先要明确需要解答的问题或目的。

2.设计实验:根据问题设计实验,包括实验的步骤、材料和设备。

3.进行实验:按照设计的步骤执行实验,并记录观察到的现象和数据。

4.数据分析:对实验结果进行分析和总结,得出结论。

5.确认结论:通过进一步的实验证明或推翻结论。

3. 观察观察是科学研究中重要的方法之一。

通过观察,我们可以获得关于事物特征和现象变化的信息。

下面是观察的一些要点:•用观察记录表记录观察到的现象、特征或变化。

•观察要准确、客观,不加主观解释。

•观察要仔细、细致,不错过任何细节。

•观察要有条理,可以按时间、空间或其他方式组织。

4. 实验和观察的安全注意事项在进行实验和观察时,安全是最重要的。

以下是进行实验和观察时需要注意的一些安全事项:•穿戴实验服装和个人防护用具,如实验手套、护目镜等。

•确保实验室或观察场所的环境安全和通风良好。

•熟悉实验和观察所使用的材料和设备的正确使用方法。

•遵循实验或观察的操作步骤,不擅自改动或替代。

•注意化学实验中的危险品,如酸、碱等,避免直接接触。

•在实验或观察过程中保持冷静,避免慌乱和不适当行为。

5. 实验示例:水的沸腾温度本章还提供了一个关于水的沸腾温度的实验示例。

下面是该实验的步骤和过程:实验目的:探究海拔对水的沸腾温度的影响。

实验材料:•水•高度不同的容器•温度计•打火机或炉灶实验步骤:1.准备水和不同高度的容器。

2.将水倒入容器中,并记录水的初始温度。

3.利用打火机或炉灶将水加热。

4.观察水的温度变化,当水开始冒泡时,记录此时的温度。

第四章基础知识汇总第一节:1.太阳(sun)是离地球最近的恒星。

它是一颗自己能发光和发热的气体星球。

太阳的直径约为140万千米,表面温度约为6000℃,中心温度高达1500万℃。

太阳的直径:约140万千米,为地球的110倍。

太阳的质量为地球的33万倍,体积为地球的130万倍,它与地球的平均距离约为1.5亿千米。

太阳为地球表层和人类的活动提供了最重要的能量,地球上的生物和太阳息息相关。

2.光每秒传播 30万千米,太阳光到达地球需要约8.3分钟。

3.植物的哪些形态特点与太阳光有密切的关系?答:植物的光合作用和植物的向光性与太阳光有密切的关系。

4、太阳是一个由炽热气体组成的球体,(氢和氦)我们平时所看到的是太阳的大气层。

太阳大气层从里到外可分为3层,依次为光球层、色球层和日冕层。

平时我们看到的只是光球层。

5、人们把太阳光球层上的许多黑斑点称为太阳黑子,其实它是太阳表面由于温度较低而显得较暗的气体斑块。

太阳黑子的多少和大小,往往作为太阳活动强弱的标志。

太阳色球层上有时会出现一些突然增亮的斑块,叫做耀斑。

耀斑爆发时会释放出巨大的能量。

6、太阳活动:指太阳表面的变化。

活动周期是11年。

常见的太阳活动有:太阳黑子(在光球层)、耀斑、日珥(在色球层)、太阳风(日冕层)等。

太阳黑子的多少和大小是太阳活动强弱的主要标志。

8、太阳活动对地球的影响(1)太阳黑子增多时,会导致紫外线增强或气候反常,伤害人类身体健康。

(2)耀斑增强时,可以影响地球上的短波通讯,甚至使各类无线电通讯发生短时间的中断现象,产生磁暴现象。

可使磁针剧烈颤动,不能正确指方向。

(3)太阳风导致南北极极光的产生。

(4)影响地球上的气候、水文、地质及人类活动,甚至危及星际航行。

在太阳活动增强时,人们要注意采取防嗮措施来避免太阳光中过强紫外线对皮肤的损伤。

9、观察太阳黑子常使用加滤镜的天文望远镜或涂黑的玻璃等。

天文望远镜的使用:选择视野比较开阔的地方安放好天文望远镜,用寻星镜对准目标星体,用主镜观测目标星体。

七年级下《科学》总复习第一章1. 人有视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉等感觉。

皮肤有触觉、痛觉、冷热觉等感觉功能。

2. 手指的指尖部位触觉神经末梢比较集中(盲人阅读盲文),手背上热敏感神经较多(测试温度)。

3. 嗅觉的形成:气味通过鼻腔,刺激嗅觉神经末梢,嗅神经将气味传到大脑的嗅觉神经中枢(嗅觉中枢容易疲劳),从而形成嗅觉。

听觉的形成:声波经过耳廓→外耳道→鼓膜(振动)→ 听小骨(放大声音)→ 耳蜗(产生兴奋)→ 听神经→大脑神经中枢,最后在脑部形成听觉。

4. 舌头表面布满味蕾(味觉细胞和味觉神经构成),对液态物质特别敏感。

人具有的四种基本味觉:酸、甜、苦、咸(注意:不是辣)。

如果它们同时出现,会产生混合的味道。

5. 声音产生的条件:振动;声音传播的条件:介质;声音传播的方式:声波。

6. 声音可以在气体、液体、固体(速度由慢到快)中传播。

15℃时,空气中传播速度为340 米/秒,但不能在真空中传播(无介质)。

声音的传播快慢与温度有关:温度升高1℃,每秒传播距离增加0.6 米。

7. 耳可分为:外耳(耳廓、外耳道),中耳(听小骨、鼓膜、鼓室、咽鼓管),内耳(前庭、耳蜗、半规管)。

其中,前庭和半规管是位觉感受器,保持身体平衡。

8.P13 探究结论:根据声音到达两耳的时间差,辨别声源的方向和位置。

(双耳效应)9.频率:物体在一秒内振动的次数。

单位:赫兹(Hz )10.声音的三要素:(音调不可以改变,响度可以改变)音调:声音的高低。

音调与频率有关:频率越大,音调越大;频率越小,音调越低。

响度:声音的强弱。

响度与距离、振幅有关:振幅越大、距离越近,响度越大;(声音大小的单位:分贝dB)振幅越小、距离越远,响度越小。

音色:分辨不同的声音。

11.防止噪音的途径:防止噪音的产生、阻断传播途径、防止进入耳朵。

12. 光源:正在发光的物体,分自然光源和人造光源。

13.光线(光通过的路线和方向):带箭头的直线表示14.光在同一均匀物质中沿直线传播(在空气、水、玻璃里都沿直线传播),在真空中传播速度最大:3х 105千米/秒。

七年级第四章科学下知识点七年级第四章科学下知识点

七年级第四章科学下的知识点涵盖了科学的基础知识,旨在帮助学生全面了解自然科学的基本概念和知识体系,为未来的高中科学课程打下坚实基础。

以下是该章节的重要知识点:

1.每种物质都有它的特征和性质。

学生需要了解元素和分子的概念,以及不同种物质的颜色、味道、溶解性、密度等物理性质和化学性质。

2.元素周期表。

学生需要掌握元素周期表的构成和排列方式,并了解最常见的元素及其一些常见化合物的名称和结构。

3.分子结构。

学生需要了解分子的结构和组成方式,以及溶解度和化学反应速率等方面的影响。

4.化学反应。

学生需要了解化学反应的基本概念、类型、化学反应方程式和反应产物的计算方法。

5.能量转化。

学生需要了解能量的基本概念,不同形式的能量转化、能量的守恒定律,以及能量转化时的能量损失等概念。

6.机械能和运动。

学生需要了解和运用机械能的基本原理和概念,理解力与能量的相互转换以及运动的基本规律。

以上是七年级第四章科学下的核心知识点,学生需要了解这些知识点的定义、基本概念、规律和计算方法。

通过巩固这些基础内容,学生可以更好地理解复杂的科学概念和原理,提高自己的科学素养,更好地适应未来的高中科学学习。

初一科学七下第四章知识要点(补充)第一节地球的自转1.地球的自转:地球绕地轴不停地旋转的运动。

2.地球自转的方向:自西向东。

(1)从北极上空俯视,地球作逆时针方向旋转。

(2)从南极上空俯视,地球作顺时针方向旋转。

(北逆南顺)3.地球自转的周期:约一天(约24小时)。

4.地球自转产生的现象。

(1)东升西落(2)昼夜交替5.昼夜现象:由于地球是一个不发光、不透明的球体,在同一瞬间,太阳只能照亮地球表面的一半,被照亮的一半为白昼,背着太阳的一半为黑夜。

昼夜交替现象:地球不停地自转,昼夜就不断地更替。

6.晨昏线(圈):昼夜半球的分界线,它由晨线和昏线构成。

(1)昏线:顺着地球的自转,逐渐由昼变成夜的界线。

(2)晨线:顺着地球的自转,逐渐由夜变成昼的界线。

第二节北京的时间和“北京时间"1.地方时:因经度不同而不同的时刻,称为地方时,东边的地方时总是比西边的来得早。

★2.时区:把全球划分成24个 150经度宽的地区,每个地区就叫做一个时区。

区时:以中央经线的地方时作为全区统一使用的标准时间,即区时,又叫标准时。

区时的计算原则:东加西减3.北京的时间和“北京时间”。

(1)北京的时间:北京的地方时,即东经1160经线的地方时(2)北京时间:东八区的区时,即东经1200经线的地方时。

★4.日界线:以1800经线为基线,有几处转折的线,称为国际日期变更线,简称日界线。

为了使1800经线通过得国家和地区处于同一日期,日界线避免通过陆地,因此它是曲折的。

(1)东十二区和西十二区的时刻相同,但日期相差一天。

(2)从西十二区越过日界线进入东十二区,日期要增加一天,反之就要减去一天。

(3)西十二区在日界线东侧,东十二区在日界线西侧。

(4)自东向西越过日界线,日期要增加一天,反之就要减去一天。

(5)日界线的西侧是地球上新的一天的起点。

★★第三节地球的绕日运动1.地球的公转:地球自西向东绕太阳不停地旋转,周期为365.2422天2.太阳高度:太阳光与地面的交角,叫做太阳高度角,简称太阳高度。

七年级下册科学第四章一、植物的生殖方式植物是地球上最早的生物之一,它们以不同的方式进行繁殖。

植物的繁殖可以通过两种方式进行:有性生殖和无性生殖。

1. 有性生殖有性生殖是指两个不同的生物个体之间的生殖。

在植物中,有性生殖通常涉及到花粉和卵细胞的结合,形成新的个体。

产生花粉和卵细胞的器官分别称为雄蕊和雌蕊。

有性生殖在植物中的过程如下: - 雄蕊产生花粉,花粉落在雌蕊上; - 花粉管从花粉中延伸出来,穿过花蕊,在雌蕊中找到卵细胞; - 花粉管将花粉与卵细胞结合,形成受精卵; - 受精卵发育成种子,种子长出新的植物。

2. 无性生殖无性生殖指由一个生物个体产生的繁殖。

在植物中,无性生殖的形式有很多种,包括接触生殖、出芽和分株等。

•接触生殖:植物的茎或叶子接触到地面后会产生新的根和茎,形成新的植物。

•出芽:植物的茎、根或叶子上产生新的小植物,然后从原植物上分离出来,独立成长。

•分株:植物的根茎具有细胞分裂的能力,可以分离出新的植物。

二、植物的繁殖适应方式植物的繁殖方式是根据它们所处的环境和特定的生存需求而发展的。

每种方式都有其独特的适应性,使植物能够生存和繁衍后代。

1. 风媒传播有些植物,如杨树和小麦,通过风媒传播进行繁殖。

它们产生大量的花粉,花粉随风飘散,并随着风的方向传播到其他地方。

一旦花粉落在其他植物的雌蕊上,就会进行受精,产生新的种子。

2. 动物传播一些植物依赖于动物进行传播,如葡萄和黄秧。

这些植物的花朵通常鲜艳且香气浓郁,吸引了昆虫、鸟类等动物前来取食花蜜或果实,同时也会带走花粉,这种方式被称为动物传播。

3. 水传播水传播是一种特殊的繁殖方式,适用于以水生长的植物。

这些植物通常在水中产生花粉和卵细胞,并与水相联系。

当水体流动时,花粉和卵细胞会被带到其他地方进行受精,形成新的种子。

4. 无性繁殖在某些情况下,植物无法依赖有性生殖进行繁殖,而采用无性繁殖方式。

无性繁殖是指从一个个体中分离出一个或多个新个体的过程,如接触生殖、出芽和分株等。

七年级下《科学》总复习第一章1.人有视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉等感觉。

皮肤有触觉、痛觉、冷热觉等感觉功能。

2.手指的指尖部位触觉神经末梢比较集中(盲人阅读盲文),手背上热敏感神经较多(测试温度)。

3.嗅觉的形成:气味通过鼻腔,刺激嗅觉神经末梢,嗅神经将气味传到大脑的嗅觉神经中枢(嗅觉中枢容易疲劳),从而形成嗅觉。

听觉的形成:声波经过耳廓→外耳道→鼓膜(振动)→听小骨(放大声音)→耳蜗(产生兴奋)→听神经→大脑神经中枢,最后在脑部形成听觉。

4.舌头表面布满味蕾(味觉细胞和味觉神经构成),对液态物质特别敏感。

人具有的四种基本味觉:酸、甜、苦、咸(注意:不是辣)。

如果它们同时出现,会产生混合的味道。

5.声音产生的条件:振动;声音传播的条件:介质;声音传播的方式:声波。

6.声音可以在气体、液体、固体(速度由慢到快)中传播。

15℃时,空气中传播速度为340米/秒,但不能在真空中传播(无介质)。

声音的传播快慢与温度有关:温度升高1℃,每秒传播距离增加0.6米。

7.耳可分为:外耳(耳廓、外耳道),中耳(听小骨、鼓膜、鼓室、咽鼓管),内耳(前庭、耳蜗、半规管)。

其中,前庭和半规管是位觉感受器,保持身体平衡。

8.P13 探究结论:根据声音到达两耳的时间差,辨别声源的方向和位置。

(双耳效应)9.频率:物体在一秒内振动的次数。

单位:赫兹(Hz)10.声音的三要素:(音调不可以改变,响度可以改变)音调:声音的高低。

音调与频率有关:频率越大,音调越大;频率越小,音调越低。

响度:声音的强弱。

响度与距离、振幅有关:振幅越大、距离越近,响度越大;(声音大小的单位:分贝dB)振幅越小、距离越远,响度越小。

音色:分辨不同的声音。

11.防止噪音的途径:防止噪音的产生、阻断传播途径、防止进入耳朵。

12.光源:正在发光的物体,分自然光源和人造光源。

13.光线(光通过的路线和方向):带箭头的直线表示14.光在同一均匀物质中沿直线传播(在空气、水、玻璃里都沿直线传播),在真空中传播速度最大:3х105千米/秒。

光年(距离单位)表示光在一年里传播的距离。

太阳光(白光)是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫(可见光)等单色光组成的复色光,还有红外线、紫外线为不可见光。

15.物体的颜色:由物体表面反射(不透明物质)或透射(透明物质)的色光来决定。

判断依据:白色能够反射所有色光,物体反射与它相同的色光,吸收与它不相同的色光,若物体不反射任一色光,则物体呈黑色——注意:物体的颜色在不同的光线下颜色不同!16.光的反射:一束光照射到物体表面上时,一部分光会改变原来的传播方向反射回来的现象,有镜面反射和漫反射,它们都遵循光的反射定律。

光的反射定律:光发生反射时,入射光线、反射光线、法线在同一平面;反射光线和入射光线分别位于法线两侧;反射角等于入射角。

注意:入射角增大,反射角也增大,所以,应该说反射角等于入射角;入射角、反射角指入射光线、反射光线和法线的夹角;光路是可逆的。

17.光的折射定律:光发生折射时,折射光线、入射光线、法线在同一平面;折射光线和入射光线分别位于法线两侧;————————(空气中角度最大)当光从空气斜射入水(玻璃)时,入射角大于折射角,当光从水(玻璃)斜射入空气时,入射角小于折射角。

18.平面镜成像特点:虚象(虚线表示);像和物体大小相等;像和物体到镜面的距离相等(连线与镜面垂直);方向相反。

——以镜面为对称。

19.平面镜的应用:可以成虚像;改变光的传播方向(潜望镜)。

20.凸透镜和凹透镜的性质及光路图——区别:凸面镜(发散)和凹面镜(会聚)。

凸透镜对光具有会聚作用,有两个焦点(F1、F2),焦点到透镜中心距离叫焦距(f);凹透镜对光具有发散作用,有两个虚焦点(F1、F2),焦点到透镜中心距离叫焦距(f)。

21.22.眼球由眼球壁(角膜、巩膜、虹膜、视网膜)和内容物(晶状体、玻璃体)组成—P33。

角膜、房水、晶状体、玻璃体构成眼的折光系统(相当于凸透镜)。

23.视觉的形成:物体反射的光经折光系统,在视网膜上形成像,经视神经传入大脑,形成视觉。

24.眼疾:近视(戴凹透镜)、远视(戴凸透镜)、色盲。

25.电磁波包括:无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线。

26.人们获取、处理信息的途径:外界事物→感觉器官(感应器)→传入神经→神经中枢(大脑)→传出神经→效应器。

第二章27.机械运动:物体空间位置的变化。

28.机械能:动能(运动着的物体所具有的能)和势能(物体被举高或发生形变多具有的能)。

29.参照物:判断物体运动和静止被选作标准的物体。

选择不同参照物,同一物体运动的描述也不同(物体的运动和静止是相对的)30.运动(按运动路线):曲线运动和直线运动(按速度是否改变):匀速直线运动和变速直线运动31.速度:单位时间内通过的路程(意义:表示物体的运动快慢)32.V=S/ t S=V t t =S/V33.1m/s=3.6km/h 1m/s意义:物体在1秒内通过的距离为1米。

34.力的作用效果:力能使物体发生形变;力能改变物体的运动状态(速度大小和运动方向)35.力的作用是相互的(同时产生,同时消失),测量工具:测力计(实验室常用弹簧秤),弹簧秤的工作原理:力能使物体发生形变(力越大,弹簧秤伸长越长)36.力的单位:牛顿(牛),符号:N37.力的三要素:力的大小;力的方向;力的作用点(改变一个要素,效果就改变)可以用力的图示(带箭头的线段)表示出来。

(注意:不要忘记标出单位线段表示力的大小)38.重力:物体由于地球的吸引而受到的力(施力物体:地球;作用点:重心),方向:竖直向下(应用:重垂线、水平仪),大小与质量成正比(G= m g m= G / g g = G / m )g=9.8牛/千克:质量为1千克的物体受到的重力为9.8牛39.相对运动和相对静止的物体会产生摩擦力,方向与物体相对运动和相对运动趋势方向相反。

(固体、液体、气体都会产生摩擦力)40.增大有利摩擦方法:增大压力;增大接触面粗糙程度,变滚动为滑动减小有害摩擦方法:减小压力;减小接触面粗糙程度,变滑动为滚动,加润滑剂41.牛顿第一定律:一切物体在不受外力作用时,原来静止的,将保持静止状态;原来运动的,将保持匀速直线运动状态。

42.惯性:一切物体都具有保持原有运动状态(速度大小,运动方向)的性质。

惯性是物体的固有属性(固体、液体、气体,运动或静止的物体都具有惯性)43.二力平衡:一物体在两力作用下,如果保持静止状态或匀速直线运动状态,就二力平衡。

二力平衡的条件:同物、同线、等大、反向(知一个力求另一个力,判断二力是否平衡)结论:如果物体不受外力或二力平衡时,将保持静止状态或匀速直线运动状态如果物体保持静止状态或匀速直线运动状态时,则不受外力或二力平衡第三章44.动物的一生要经历出生、生长、发育、生殖、死亡的生长时期,这些周期构成了动物的生命周期。

45.变态发育:变态:两栖类(青蛙)完全变态:受精卵→幼虫→蛹→成虫→受精卵:蝴蝶、苍蝇、蚊子、蜜蜂不完全变态:受精卵→幼虫→成虫→受精卵:蝗虫、螳螂、蟋蟀46.精子和卵子(生殖细胞)结合产生受精卵(新生命的起点)的过程,叫受精。

47.男性生殖系统:睾丸(最主要生殖器官,产生精子)、输精管、精囊、前列腺。

48.女性生殖系统:卵巢(最主要生殖器官,产生卵子)、输卵管(受精场所)、子宫(胚胎发育场所)、阴道。

49.母体和胎儿通过胎盘和脐带进行物质(营养物质和氧气)交换。

50.第一性征:男女生殖器官的差异(青春期最大变化是生殖器官的发育和成熟,标志:男性出现遗精;女性出现月经)第二性征:除生殖器官以外的男女差异。

男:声调较低、喉结突出、长胡须;女:声调较高、骨盆宽大、乳房发达。

51.青春期特点:①出现第二性征②生殖器官发育并成熟③内脏功能日渐健全52.有性生殖:通过精子和卵子结合形成受精卵产生新个体的生殖方式。

53.受精方式:体内受精(昆虫、爬行类、鸟类、哺乳类);体外受精(鱼类、两栖类)。

54.胚胎发育方式:胎生(哺乳类);卵生(昆虫、鱼类、两栖类、爬行类、鸟类);假胎生(卵胎生)。

55.无性生殖:无需经过精子和卵子结合,直接由母体产生新个体的生殖方式。

分裂生殖(草履虫、变形虫)和出芽生殖(水螅)56.种子的基本结构:种皮和胚。

胚又由胚芽、胚轴、胚根、子叶四部分组成。

胚是新植物的幼体。

57.种子(按有无胚乳):有胚乳种子(营养在胚乳内)和无胚乳种子(营养在子叶内);(按子叶数):单子叶植物和双子叶植物。

58.种子萌发的外界条件:充足的水分、空气、适宜的温度(同时具备,缺一不可)59.花的结构(P108)——主要结构:雄蕊和雌蕊60.传粉(花药上花粉落到雌蕊的柱头上的过程):自花传粉;异花传粉(虫媒花、风媒花);人工授粉。

61.无性生殖:孢子生殖;营养生殖(主要):分根、压条、扦插、嫁接。

第四章62.地球自转(地球绕地轴转),特点:自西向东转动,北极上空看为逆时针转;南极上空看为顺时针转。

周期:约24小时(1天)。

效应:昼夜更替现象;日月东升西落。

地球公转(地球绕太阳转),特点:自西向东转动,地轴倾斜指向北极星。

周期:约365.2422天(1年)。

效应:四季变化;昼夜长短变化;极昼极夜现象;日食月食现象63.晨昏线:晨线,黑夜到白昼的界线(日出线);昏线,白昼到黑夜的界线(日落线)。

64.地方时:因经度不同而不同的时刻。

(东早西晚)65.时区:把全球分为24个地区,每一时区为150经度宽。

66.区时:一个时区中央经线的地方时,并为全时区统一使用的标准时间。

本初子午线为中时区,1800经线为东西十二区,区时相同,日期不同。

国际日期变更线(日界线):一天的开始。

注意:现实生活中使用的一般都是区时。

“北京时间”为东八区的区时(1200E的地方时);“北京的时间”为1160E的地方时;东西十二区以1800经线为中央经线,区时相同,日期相差1天。

区时的计算:东加西减日期的计算:东减西加67.太阳高度(角):太阳光和地面的夹角。

(直射纬度的太阳高度为900,并向两侧逐渐减小)日变化:正午最高,晨昏最低——地球自转季节变化:夏季高,冬季低——地球公转关系:杆影随太阳高度的改变而改变(太阳高度越大,杆影越短)四季更替周期68.节气的划分依据(北半球...):春分(3月21日):赤道00 全球昼夜等长夏至(6月22日):北回归线23.50N,昼长夜短(白昼最长),北极圈及以北地区(66.50N以北地区)极昼秋分(9月23日):赤道00 全球昼夜等长冬至(12月22日):南回归线23.50S,昼长夜短(黑夜最长),南极圈及以北地区(66.50S以南地区)极昼太阳直射在南北回归线之间来回移动,赤道上全年昼夜等长(太阳直射在哪半球就白昼长)69.根据获得太阳辐射能量的多少(从低纬到高纬逐渐减少),以南北回归线、南北极圈为界,分为五个热量带:北寒带:(66.50N—900N)——有极昼、极夜热量最少北温带:(23.50N—66.50N)热带:(23.50N—23.50S)——太阳直射热量最多南温带:(23.50S—66.50S)南寒带:(66.50S—900S)——有极昼、极夜热量最少70.历法:阴历:以月相变化周期为依据阳历(最常用):以地球绕日公转周期为依据——公历(年、月、日、星期):400年中插入97个闰年(366天,多2月29日)阴阳历:以月相变化周期为依据,并结合地球绕日公转周期。