毫针针刺法临床中常用的除七种补泻法

- 格式:ppt

- 大小:1.88 MB

- 文档页数:15

名医针法--补泻手法凡用补泻正法,必先明晰人身偕行营卫左右阴阳内外上下经脉营运之道路。

(一)男子午前左手阴经降,从胸走手,左手阳经升,从手走头,右手阳经降,从头走手,右手阴经升,从手走胸,右足阴经降,从胸走足,右足阳经升,从足走头,左足阳经降,从头走足,左足阴经升,从足走胸。

(二)男子午后右手阴经降,从胸走手,右手阳经升,从手走头,左手阳经降,从头走手,左手阴经升,从手走胸,左足阴经降,从胸走足,左足阳经升,从足走头,右足阳经降,从头走足,右足阴经升,从足走胸。

(三)午前泻针手法男女不同。

针男子左手足,针向内转,令病患用口鼻吸气(针手用鼻吸气,针足用口吸气),阳日用奇数(三七九数分病轻重用之),阴日用偶数(二六八数分病轻重用之)。

针女子右手足,针向外转,令病患用口鼻呼气(针手用鼻呼气,针足用口呼气),阳用奇,阴用偶。

何谓阳日,甲丙戊庚壬,何谓阴日,乙丁己辛癸。

(四)午前补针手法男女不同。

针男子左手足,针向外转,令病患用口鼻呼气(针手用鼻,针足用口),阳偶,阴奇(三)。

针女子右手足,针向内转,令病患用口鼻吸气(针手用鼻,针足用口),阳偶,阴奇。

(五)午后泻针手法男女不同。

针男子左手足,用针女子午前泻针手法,左右虽不同,而手法针外转呼气则同。

针女子右手足,用针男子午前泻针手法,左右虽不同,而手法针内转吸气则同。

(六)午后补针手法男女不同。

针男子左手足,用针女子午前补针手法,左右虽不同,而针内转吸气则同。

针女子右手足,用针男子午前补针手法,左右虽不同,而针外转呼气则同。

(七)以上所言,乃男女子后午前午后子前之正例,即灵枢经所谓男内女外坚拒勿出谨守勿内之正义,又云,迎而夺之者泻也,随而继之者补也,迎之随之,以意合之,针道毕矣。

(八)总其大要,男子午前,针内转吸气为泻,针外转呼气为补,男子午前,与午后相反,女子午后,与男子午前相同,女子午前,与男子午前相反,不可不辨。

▼点击阅读原文,查看《丰毓杂谈系列》。

针灸补泻手法针灸是一门古老而神奇的中医疗法,通过针刺穴位来调节人体阴阳失衡、气血运行不畅等问题。

针灸术中有一种重要的手法,即补泻手法。

补泻手法可以分别用于调节人体气血的补充和排除。

补手法是针刺术中的一种手法,其原理是通过刺激某些特定的穴位来促进人体气血的运行,从而达到调理人体健康的目的。

补手法主要适用于气虚、血虚、阳虚等病症,如疲乏无力、面色苍白、贫血等症状。

补手法的实施方法有多种,但核心思想都是通过增强穴位的刺激,以引导和增加气血的运行。

常见的补手法包括:尺泽穴补手法、足三里穴补手法、百会穴补手法等。

这些穴位都是与气血运行直接相关的重要穴位,刺激后可增加气血的供给和流动。

了解补手法之后,我们再来看一下泻手法。

泻手法与补手法相反,是针刺术中的另一种核心手法。

泻手法的原理是通过刺激特定的穴位来促进人体气血的排泄和流动,以达到调理人体健康的目的。

泻手法主要适用于气滞、血瘀、热盛等病症,如胸闷、痛经、高血压等症状。

泻手法的实施方法也有多种,但核心思想一致,即通过刺激穴位来增加气血的排泄和流动。

常见的泻手法包括:崇泽穴泻手法、风池穴泻手法、曲池穴泻手法等。

这些穴位都是与气血排泄和流动直接相关的关键穴位,刺激后可增加气血的排除和流通。

补泻手法在针灸术中具有重要地位,能够帮助调节人体的气血平衡,改善健康状况。

但是,补泻手法的实施需要掌握一定的专业知识和技巧,因此不能随意进行。

如果不具备相关的专业背景,最好在专业的中医师指导下进行。

总之,补泻手法是针灸术中的重要手法,通过针刺特定的穴位来调节人体气血的补充和排除。

补手法适用于气虚、血虚、阳虚等病症,可以增加气血的供给和运行;泻手法适用于气滞、血瘀、热盛等病症,可以增加气血的排除和流通。

补泻手法在中医学中具有重要的地位,如果合理运用,可以有效帮助人们改善健康状况。

毫针刺法名词解释毫针刺法,又称起针疗法,是以毫针为针刺工具,通过在人体14经络上的腧穴,施行一定的操作手法,以通调营卫气血,调整经络,调整脏腑功能而治疗相关疾病的方法。

毫针刺法是我国传统针刺医术中最主要也是最常用的方法,是刺疗法的主题,一切针灸疗法所能治疗的病证都可采用毫针疗法治疗。

毫针刺法有严格的操作规程和明确的的要求,其中针刺的术式、手法、量度、得气等尤为重要。

具体来说,毫针刺法包括持针法、进针法、行针法、补泻法、留针法、出针法等。

在实施毫针刺法时,需要全神贯注,使刺穴准确,进针顺利,手法对证,运针自如,得气明显。

医生需要观察病人,取得病人信任和配合。

同时,调动病人神气,使精神专一,意守病所,促使气感的来临或使之增强。

在针刺得气后,医生和患者双方仍应注意力高度集中,心神凝聚,守气勿失。

施术者需要精神聚集,密切观察患者神的变化,根据神的盛衰变化施以相应补泻措施。

受术者则需要心定神凝,细细体会针刺感应,意守病所,气为神使,加强疗效。

在应用毫针刺法时,需要注意一些禁忌症。

例如,患者不宜在饥饿、疲劳或精神过度紧张时进行针刺。

对于身体瘦弱、气血虚亏的患者进行针刺时,手法不可过重,尽量选择卧位。

孕妇的针刺不能过猛,针感不宜过强,尤其腰骶部和下腹部穴位以及劳宫、涌泉、行间、太冲、十宣等穴都不能刺。

小儿囟门没有闭合时头颈部腧穴不能针刺。

对于出血性疾病、慢性病末期诊断不明的危笃病人也要慎用针刺。

对于胸胁、腰背、脏腑所及之处的腧穴不宜直刺、不宜深刺。

眼区和颈部的风府、哑门等穴位以及脊椎部的腧穴要掌握针刺的角度、深度。

尿潴留的患者在针刺小腹部的腧穴时应该适当掌握针刺的方向、角度和深度以免误伤膀胱。

身体过分虚弱和情绪过分激动的患者以及醉酒、过饱都不应该针刺否则易于引起晕针等变端。

以上信息仅供参考,如有需要建议查阅相关文献或咨询专业医生。

临床常用的六种针刺补泻手法针刺补泻,是指在针刺得气的基础上,采用适当的针刺手法补益正气或疏泄病邪,从而调节人体脏腑经络功能,促进阴阳平衡,恢复人体健康的针刺方法。

临床常用的单式补泻手法有以下几种:1.徐疾补泻徐疾补泻是主要依据针刺速度快慢,以及出针、按闭穴位的快慢来区分补泻的针刺手法。

《灵枢·九针十二原》说:'徐而疾则实,疾而徐则虚。

''刺之微在速迟者,徐疾之意也。

'对徐疾补泻提出了基本术式要求,'徐'为缓慢之意,'疾'为快速之意。

《灵枢·小针解》说:'徐而疾则实者,言徐内而疾出也,疾而徐则虚者,言疾内而徐出也。

'进针后,浅层得气,随之缓慢进针至一定深度,再迅速退针至浅层,反复施行。

快速进针至一定深度,得气后,随之缓慢退针至浅层,反复施行;重在徐出,是为补法。

速度是表象,重点是力度。

2.提插补泻提插补泻是主要依据实施提、插手法时用力轻重的变化来区分补泻的针刺手法。

《难经·七十八难》说:'得气,因推而内之,是谓补;动而伸之,是谓泻。

'李梴《医学入门》说:'凡提插,疾提慢按如冰冷,泻也;慢提紧按火烧身,补也。

'后世医家根据此说,将提插补泻发展、演变成多种操作方法。

针刺得气后,在针下得气处反复施行小幅度的重插轻提手法,以下插用力为主,为补法;针刺得气后,在针下得气处反复施行小幅度的轻插重提手法,以上提用力为主,为泻法。

3.捻转补泻捻转补泻是主要依据向不同方向捻转时用力轻重的不同以区分补泻的针刺手法。

窦汉卿《针经指南》中'以大指次指相合,大指往上进,谓之左;大指往下退,谓之右'及《针灸大成》中'左转从阳,能行诸阳;右转从阴,能行诸阴'为捻转补泻奠定了基础。

针刺得气后,在针下得气处反复施行捻转手法,拇指向前捻转时用力重(左转),指力下沉,拇指向后还原时用力轻,为补法。

针刺补泻手法有哪些?针刺补泻的基本手法《内经》中对针刺常用的徐疾、提插、开阖、呼吸、迎随、捻转等补泻手法做了详尽的描述,也同时谈论了摄、爪、切、按、扪、进、退、弹、摇、动等手法,这些成为后世单、复式补泻手法的基础。

一、徐疾补泻《灵枢·九针十二原》记载:“徐而疾则实,疾而徐则虚。

”《素问·针解》又记载:“徐而疾则实者,徐出针而疾按之;疾而徐则虚者,疾出针而徐按之。

”《灵枢·小针解》:“徐而疾则实者,徐出针而疾按之。

疾而徐则虚者,疾出针而徐按之。

”这些记载包含了三层含义:1、以进针、出针过程的快慢来区分补泻,即慢进针、快出针为补法,快进针、慢出针为泻法;2、以留针时间的长短来分补泻,留针时间长者为补法,反之为泻法;3、以闭针孔的快慢来区分补泻,出针时快速按针孔为补法,反之为泻法。

慢进针、快出针为补法二、开阖补泻《灵枢·终始》:“一方实,深取之,稀按其痏,以极出其邪气;一方虚,浅刺之,以养其脉,疾按其痏,无使邪气得入。

”《素问·调经论》曰:“泻实者气盛乃内针,针与气俱内,以开其门,如利其户,针与气俱出,精气不伤,邪气乃下,外门不闭,以出其疾,摇大其道,如利其路,是谓大泻,必切而出,大气乃屈。

”“持针勿置,以定其意,候呼内针,气出针入,针空四塞,精无从去,方实而疾出针,气入针出,热不得还,闭塞其门,邪气布散,精气乃得存,动气候时,近气不失,远气乃来,是谓追之。

”这些记载说明出针后迅速按住针孔为补法,在出针时摇大针孔、不加按压则为泻法。

三、呼吸补泻《素问·离合真邪论》:“必先扪而循之,切而散之,推而按之,弹而怒之,抓而下之,通而取之,外引其门,以闭其神。

呼尽内针,静以久留,以气至为故,如待所贵,不知日暮,其气以至,适而自护,候吸引针,气不得出,各在其处,推阖其门,令神气存,大气留止,故命曰补。

”《素问·离合真邪论》:“吸则内针,无令气仵,静以久留,无令邪布;吸则转针,以得气为故;候呼引针,呼尽乃去,大气皆出,故命曰泻。

![针刺补泻手法[内容充实]](https://uimg.taocdn.com/cb52c5d2f524ccbff12184ba.webp)

针刺补泻及补泻手法【精品-doc】第五章针刺补泻及补泻手法针刺补泻是在得气的基础上,根据疾病的虚实状态采用的相应补泻手法。

针刺补泻手法是提高临床疗效的重要环节,也是衡量医生水平高低的重要标志,必须认真学习,加强训练。

第一节针刺补泻一(针刺补泻的概念和范畴概念:根据疾病的虚实状态,确定的以补虚泻实为目的的两类针刺手法。

范畴:补泻原则、补泻手法、补泻效应。

(一)补虚泻实是针刺治疗的基本原则正虚邪实是疾病的基本病机,补虚泻实、扶正祛邪是中医治疗的基本原则。

同理,也是针刺治疗的基本原则。

中医治疗,根据补虚泻实的治则,采用相应的方药,达到治疗目的:针灸治病,也是根据补虚泻实的治则,采用补虚泻实的针刺手法,达到治疗目的。

因此,补虚泻实,是针刺治疗的基本原则。

(二)针刺补泻是针对病证虚实而实施的针刺手法凡是能扶助正气,使低下的功能恢复正常的手法叫补法。

凡是能疏泄邪气,使亢进的功能恢复正常的手法叫泻法。

(三)补泻手法要达到补虚泻实的效应补泻手法必须在得气的基础上进行,获得补虚泻实的临床效应。

衡量补泻效应的指标:针刺感应,脉证变化。

1(针刺感应(针刺泻法)实证:针下沉紧涩滞针下徐缓舒和。

(针刺补法)虚证:针下虚滑空虚针下徐和有力。

烧山火寒证针下热感透天凉热证针下凉感2(脉证变化通过补虚或泻实的针刺手法,脉象平和,症状缓解,寒证或热证消失。

二(迎随是针刺补泻的原则迎者逆也,随者顺也,迎随有逆顺之意。

《灵枢?九针十二原》说:“逆而夺之,恶得无虚;追而济之,恶得无实。

”逆经气来时而施,为泻为迎;顺经气去时而施,为补为随。

《灵枢?小针解》解释“迎随”时说:“其来不可逢者,气盛不可补也;其往不可追者,气虚不可泻也。

……知其往来者,知气之逆顺盛虚也。

”指出要根据经气的逆顺、盛虚来进行补泻,经气来时,经气充盛,不可用补法,只能用泻法,称为迎;经气去时,经气亏虚,不可用泻法,只能用补法,称为随。

《灵枢?终始篇》说:“泻者迎之,补者随之。

毫针基本刺法操作规范毫针刺法基本操作规范1、定义毫针刺法是泛指毫针的持针法、进针法、行针法、补泻法、留针法、出针法等完整的针刺方法。

2、术语2.1 毫针针灸临床使用最多的一种针具,分为针尖、针体、针根、针柄、针尾5部分。

2.2 刺手针刺治疗时,执针进行操作的手称为刺手,一般为右手。

2.3 押手针刺治疗时,配合刺手按压穴位局部、协同刺手进针、行针的手称为押手,一般为左手。

2.4 行针毫针金针后,为了使患者产生针刺感应,或进一步调整针感的强弱,以及使针感向某一方向扩散、传导而采取的操作方法。

2.5 得气毫针进针后在腧穴部位所产生的酸、麻、胀、重等感觉,称为得气,又称针感或针刺感应,表示经气已至针下。

3、操作步骤与要求3.1 施术前准备3.1.1 针具要求针灸临床所使用的毫针应符合GB2040的规定。

3.1.2 针具选择根据患者体质、年龄、病情和腧穴部位的不同,选用不同规格的毫针。

短毫针注意用于皮肉浅薄部位的腧穴,作浅刺之用;长毫针多用于肌肉丰厚部位的腧穴,作深刺、透刺之用;平柄针和管柄针主要在进针器或进针管的辅助下使用。

为防止针刺意外事故的发生,多次使用的毫针与一次性毫针在每次使用前,均应严格检查,如发现有损坏等不合格者,应予以剔除。

3.1.4 毫针操作基本训练针刺操作者在进行针刺治疗前,应经过指力和指感的训练。

3.1.5 体位选择针刺时对患者体位的选择,应以术者能够正确取穴、施术方便、患者在留针和行针时感到舒适为原则,患者常用的体位有卧位和坐位。

3.1.5.1 卧位3.1.5.1.1 仰卧位:适用于胸腹部的腧穴。

3.1.5.1.2 俯卧位:适用于腰背部的腧穴。

3.1.5.1.3 侧卧位:适用于侧身部的腧穴。

3.1.5.2 坐位3.1.5.2.1 仰靠坐位:适用于前额、颜面、上肢、颈前和上胸部的腧穴。

3.1.5.2.2 俯伏坐位:适用于头顶、枕项、肩背部的腧穴。

3.1.5.2.3 侧伏坐位:适用于头颞、面颊、颈侧、耳部的腧穴。

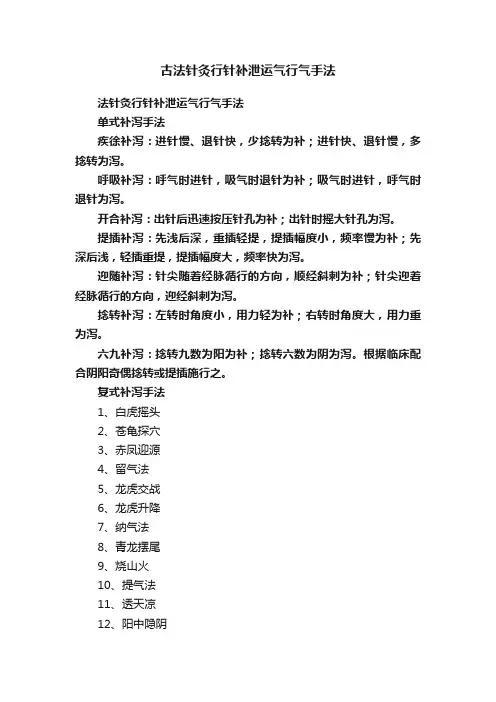

古法针灸行针补泄运气行气手法法针灸行针补泄运气行气手法单式补泻手法疾徐补泻:进针慢、退针快,少捻转为补;进针快、退针慢,多捻转为泻。

呼吸补泻:呼气时进针,吸气时退针为补;吸气时进针,呼气时退针为泻。

开合补泻:出针后迅速按压针孔为补;出针时摇大针孔为泻。

提插补泻:先浅后深,重插轻提,提插幅度小,频率慢为补;先深后浅,轻插重提,提插幅度大,频率快为泻。

迎随补泻:针尖随着经脉循行的方向,顺经斜刺为补;针尖迎着经脉循行的方向,迎经斜刺为泻。

捻转补泻:左转时角度小,用力轻为补;右转时角度大,用力重为泻。

六九补泻:捻转九数为阳为补;捻转六数为阴为泻。

根据临床配合阴阳奇偶捻转或提插施行之。

复式补泻手法1、白虎摇头2、苍龟探穴3、赤凤迎源4、留气法5、龙虎交战6、龙虎升降7、纳气法8、青龙摆尾9、烧山火10、提气法11、透天凉12、阳中隐阴13、阴中隐阳14、运气法15、子午捣臼1、白虎摇头[概述]白虎摇头法是由提插、捻转结合直立针身而摇的手法。

在《金针赋》中列为“飞经走气”第二法,以后《针灸聚英》、《针灸大成》等称为“赤凤摇头”。

本法是根据操作时提插、捻转、摇针,犹似老虎(赤凤)摇头之状而命名。

《金针赋》中所论“退方进园”,明·汪机认为是左右捻转,“提针而运之”的意思。

《医学入门》提出“龙为气,虎为血”,认为青龙摆尾可行气,白虎摇头可行血;《针灸大成》明确指出“青龙摆尾手法,补;赤凤摇头手法,泻”。

说明两者虽属“飞经走气”范畴,但有行气、行血补泻之不同作用。

[操作方法]将针捻入,并用中指拨动针体使针左右摇头,再予上提,同时进行摇振,有如用手摇铃一般。

[临床应用]本法有清热泻火、祛风化痰等作用。

临床应用于高热烦躁、神昏癫狂、痉挛项强等实证热证。

[注意事项]本法多在穴位深层操作,针体宜保持直立,动作宜均匀自然、左右对称。

2、苍龟探穴[概述]苍龟探穴法是以徐疾补法与针向行气法组成的手法。

始见于《金针赋》,亦为“飞经走气”法之一,以后《针灸问对》、《医学入门》有所发展。

【中医医术确有专长人员医师资格考核】7种针刺补泻的操作要点距离中医医术确有专长考核越来越近,相信很多参加中医医术确有专长考核的考生都对“【中医医术确有专长人员医师资格考核】7种针刺补泻的操作要点”感兴趣,记住考点考试不丢分!我们为您整理相关知识点如下:针刺补泻是针对病证虚实而实施的针刺手法,是决定针刺疗效的重要因素。

以下介绍目前临床常用的单式补泻手法。

1.捻转补泻根据捻转力度的强弱、角度的大小、频率的快慢、操作时间的长短,并结合捻转用力的方向,区分捻转补泻手法。

(1)补法:操作要点:①进针,行针得气。

②捻转角度小,频率慢,用力轻。

结合拇指向前、食指向后(左转)用力为主。

③反复捻转。

④操作时间短。

(2)泻法:操作要点:①进针,行针得气。

②捻转角度大,频率快,用力重。

结合拇指向后、食指向前(右转)用力为主。

③反复捻转。

④操作时间长。

注意事项:①捻转补泻要在得气的基础上进行。

②在多数腧穴均可应用。

③捻转补泻应与针刺基本手法中的捻转法相区别。

2.提插补泻根据提插力度的强弱、幅度的大小、频率的快慢、操作时间的长短,区分提插补泻手法。

(1)补法:操作要点:①进针,行针得气。

②先浅后深,重插轻提,提插幅度小,频率慢。

③反复提插。

④操作时间短。

(2)泻法:操作要点:①进针,行针得气。

②先深后浅,轻插重提,提插幅度大,频率快。

③反复操作。

④操作时间长。

注意事项:①提插补泻要在得气的基础上进行。

②宜在四肢肌肉丰厚部位的腧穴处应用。

③提插补泻应与针刺基本手法中的提插法相区别。

3.疾徐补泻根据进针、出针、行针的快慢区分补泻的针刺手法。

(1)补法:操作要点:①进针时徐徐刺入。

②留针期间少捻转。

③疾速出针。

(2)泻法:操作要点:①进针时疾速刺入。

②留针期间多捻转。

③徐徐出针。

注意事项:①应明确区分进针、退针的徐疾速度。

②注意与提插补泻操作的区别。

4.迎随补泻根据针刺方向与经脉循行方向是否一致区分补泻的手法。

(1)补法:操作要点:进针时针尖随着经脉循行去的方向刺入。

第二章毫针刺法一、词解1、行针2、得气3、针刺角度4、平刺5、爪切进针法6、夹持进针法7、舒张进针法8、提捏进针法9、导气法10、平补、平泻法11、晕针二、填空1、毫针的结构可分为、、、、。

2、毫针的规格主要是指的而言。

3、选择体位,应该是以、、、为原则。

4、临床常用体位,一般以和为主。

5、消毒范围,包括、、。

6、行针的基本手法有、,辅助手法有、、、、、。

7、针刺补泻效果的产生,决定于、、等方面。

8、常用针刺补泻手法有、、、、、、。

9、常用针刺异常情况有、、、、、、。

10、气胸多发于针刺、、以及、的腧穴。

11、项部正中风府,哑门针刺不当,可误伤。

12、背部第腰椎以上棘突间穴位针刺过深可刺中。

三、问答题1、简述爪切进针法和挟持进针法的操作要领。

2、简述舒张进针法和提捏进针法的操作要领。

3、押手的作用有哪些?4、临床上如何根据不同用部位选择针刺角度?5、如何针对不同原因促使针刺得气?6、如何处理晕针病人?7、如何处理滞针?8、怎样才能使毫针顺利刺入穴位?四、选择题1、毫针针刺时容易折断的部位是A针尖B针身C针柄D针根E针尾2、在皮肉较浅薄处进针,采用A指切进针法B挟持进针法C舒张进针法D提捏进针法E以上均不宜3、在皮肉松弛的部位进针多采用A指切B挟持C舒张D提捏4、同时针面部,下腹部及足背部穴最适宜的体位时A仰卧B侧卧C俯卧D仰靠坐位E俯伏坐位5、“为刺之要,气至而有效”语出A灵枢B素问 C 甲乙D难经E大成6、处理晕针病人,下列哪种方法错误A立即出针B患者平卧C头部垫高D松开衣带E轻者饮用温糖水7、滞针的处理下列哪种方法不妥A暂留针B附近再刺一针C附近循按D轻弹针柄E用力拔针8、处理断针时,下列哪项是错误的?A保持镇静B病人切勿乱动C病人保持原来体位D让病员运动以使断端露出体外E外科手术取出断针9、押手作用不包括A固定腧穴B挟持针柄C使针身有依靠,不致弯曲D减少疼痛E加强针刺作用10、下列除哪项外,直刺过深可发生气胸A背部第十胸椎旁穴B侧胸部第十一肋间C前胸部第五肋间D前胸部第四肋间E前胸部第二肋间11下列哪种病症不宜留针A表热症B虚寒症C慢性病 D 疼痛性病E痉挛性病12飞法操作不包括A拇食指捻针B拇食指张开C一捻一放D反复数次E捻转结合提插C型题A1.5毫针B3寸毫针 C 两者均可D两者均无1、指切进针法适用于2、挟持进针法适用于A先浅后深B重插轻提C两者均可D两者均无3、提插补泻之补法操作含4、提插补泻之泻法操作含A高压消毒B煮沸消毒C两者均宜D两者均不宜5、毫针针具消毒6、皮内针针具消毒A提捏进针法B平刺C两者均可D两者均不可7针阳白可用8针胸部檀中穴可用。

略论毫针基本手法与平补平泻及平针法毫针基本手法,包括进退、提插、捻转、针向、留针五项。

本文就这些手法的概念、操作及运用,以及平补平泻与平针法的意义等,结合本人体会,试作初步讨论。

(一)毫针刺法的分类针刺的作用,即《灵枢·九针十二原》篇中所指出:“通其经脉,调其血气”,主要是调气。

调气的意义:个人体会是调整机体脏腑经络之气机。

从作用上来分析,则包括候(催)气、行气、补泻三个方面。

所谓“候气”和“催气”,乃是促使针刺得气的方法,任何针刺手法必须在得气的基础上施术方能有效。

所谓“行气”,是宣行气血直达病所的方法。

杨继洲曾说:“有病远道者,必先使气直到病所”,故临床上多在病所邻近或远处取穴施治时应用。

至于补泻,则是针对疾病虚实性质而设的治疗措施。

尚有平补平泻法,是一种刺激量较平和的手法,也属于补泻的范围。

(二)各种基本手法的具体应用毫针基本手法,与针刺辅助手法不同,乃是针刺过程中的一些基本动作。

这些手法可以产生各类不同作用,以下分别论之:1.进退针进针和退针是针刺过程中相对的两种动作,根据古人文献记载,应包括二方面的意义:其一是指针尖刺透皮肤和将针退出皮肤的动作,前者是针刺的开端,后者则是施行手法后,针刺的终了;其二是指针刺透皮后,根据不同刺法的要求,将针进至一定深度,及施行手法完毕后,按各该刺法的要求,将针退至皮下的动作。

兹分述之。

(1)透皮出皮的进退针手法:进针法:进针透皮,务使病者不痛;古人文献记载的方法有下列两种:窦默《标幽赋》中记载:“左手重而多按,欲令气散,右手轻而徐入,不痛之因”。

窦默的这种进针手法是受《灵枢·官能》篇中“微旋而徐推之”的启示而来的。

其操作须双手协作,左手重切下针的腧穴,以使气血疏散,免伤营卫,右手随切,轻微地将针捻转,徐徐将针刺入,可以使病者不觉或减少疼痛。

何若愚《流注指微赋》中记载:“针入贵速,既入徐进。

”何氏的进针法恰与窦氏相反,是一种快速的手法。

毫针刺法技术操作规程【目的】采用不同型号的金属毫针刺激人体一定的腧穴,以调和气血、疏通经络,从而达到扶正祛邪、防治疾病的目的。

适用于各种急、慢性疾病。

【用物准备】治疗盘,毫针盒(内备各种毫针)或一次性使用的毫针,0。

5%碘伏,棉签,棉球,镊子,弯盘,必要时备毛毯和屏风等。

【操作方法】1。

进针法1.1 指切进针法:又称爪切进针法。

一般用左手拇指或食指端切按在穴位旁边,右手持针,用拇、食、中三指挟持针柄近针根处紧靠左手指甲面将针刺入。

此法适宜于短针的进针。

1。

2 夹持进针法:或称骈指进针法。

即用左手拇、食二指捏消毒干棉球,夹住针身下端,将针尖固定在所刺入腧穴皮肤表面位置,右手捻动针柄,将针刺入腧穴.此法适用于肌肉丰满部位及长针的进针。

1。

3 舒张进针法:用左手拇、食二指将所刺腧穴部位的皮肤绷紧,右手持针,使针从左手拇、食二指的中间刺入.此法主要用于皮肤松弛或有皱褶部位的腧穴,如腹部的穴位。

1.4 提捏进针法:用左手拇、食二指将所刺腧穴部位的皮肤捏起,右手持针,从捏起的皮肤顶端将针刺入。

此法主要用于皮肉浅薄部位的腧穴进针。

如印堂穴。

2. 进针角度和深度2。

1 角度:是指进针时针身与皮肤表面构成的夹角。

2。

1。

1 直刺:是针身与皮肤表面呈90度角左右手垂直刺入。

此法适用于人体大部分腧穴。

2.1.2 斜刺:是针身与皮肤表面呈45度角左右手倾斜刺入。

此法适用于肌肉较浅薄处或内有重要脏器或不宜于直刺、深刺的腧穴.2。

1.3 平刺:即横刺,是针身与皮肤表面呈15度角左右沿皮刺入.此法适用于皮薄肉少部位的腧穴,如头部.2.2 深度:是指针身刺入皮肉的深度,一般根据患者体质、年龄、病情及针刺部位而定。

2.2.1 体质:身体瘦弱,宜浅刺;肌肉丰满者,宜深刺.2.2。

2 年龄:小儿及年老体弱者,宜浅刺;中青年身强体壮者,宜深刺。

2。

2。

3 病情:阳证、新病宜浅刺;阴证、久病宜深刺.2.2.4 部位:头面和胸背及皮薄肉少处的腧穴,宜浅刺;四肢、臀、腹及肌肉丰满处的腧穴,宜深刺。