成矿物质来源及其研究方法_矿床学

- 格式:pdf

- 大小:561.37 KB

- 文档页数:25

矿床成因与矿物资源勘探矿床成因是指矿物质在地壳中形成的原因和过程,了解矿床成因对于科学探索和有效开发矿物资源具有重要意义。

本文将探讨矿床成因的几种类型以及矿物资源勘探的一些常见方法。

一、火成岩矿床成因火成岩矿床是指在火成岩中形成的矿床,具有特定的成矿过程和成矿环境。

这类矿床主要形成于火山活动或岩浆侵入的过程中。

例如,热液脱硫作用使得硫的离子迁移至周围岩石中,形成硫化物矿床。

二、沉积岩矿床成因沉积岩矿床是指在沉积作用中形成的矿床,一般与沉积岩地层密切相关。

例如,含有铁的矿物质在沉积岩地层中随着水流沉积,形成铁矿石。

同时,有机物的腐败也可能导致沉积岩中形成煤矿。

三、变质岩矿床成因变质岩矿床是指在地壳内部高温高压变质作用的影响下形成的矿床。

例如,由于高温、高压和流体的作用,含有镁和铁的矿物质发生结晶和重结晶,形成铬铁矿。

四、剥蚀及重添造矿床成因剥蚀及重添造矿床是指矿床经历剥蚀作用后,再经地质作用重新富集成矿床。

这类矿床一般形成于侵蚀过程中。

例如,由于水的腐蚀作用,原来的矿床会被破坏,而产生溶解、重积、扩展等作用,从而在新的环境中形成新的矿床。

矿床成因的了解对于矿床的勘探和开发十分重要。

矿物资源勘探是指对潜在矿床进行寻找和评估的过程,其目的是确定矿床的大小、品质和可采性。

常见的矿物资源勘探方法包括:1. 地质勘探:地质勘探是通过地质学的原理和方法来寻找矿床的过程。

地质工作者会进行地质调查、地质剖面测量和地质钻探等工作,以获取关于矿床位置、岩性、结构、成矿规律等方面的信息。

2. 地球物理勘探:地球物理勘探利用地球物理现象和测量方法,如地震勘探、重力勘探和电磁勘探等,来获取矿床地下构造信息。

通过分析地下构造特征,可以推断出潜在矿床的位置。

3. 遥感技术:遥感技术通过卫星或飞机获取的航空照片和遥感图像,可以帮助识别地表的地质特征和矿床迹象。

通过对遥感图像的解译和分析,可以找到潜在的矿床地点。

4. 化探勘探:化探勘探是通过化学分析研究地表和地下的化学元素分布和含量,以确定是否存在矿床。

矿床学的研究方法矿床是在地壳长期发展过程中形成的,而人们的观察却不能不受到时间和空间的限制。

在目前的科学技术条件下,人们只能看到现代的某些成矿作用,而不能直接观察过去地质时代中的成矿作用;只能观察成矿作用的某一片段,不能观察成矿作用的全过程;只能观察地表和地壳浅部的矿床特征,很难观察地壳深处的成矿特征。

由于这种观察的局限性,很容易导致对矿床认识的片面性。

因此,在研究矿床时,必须全面观察各种地质矿化现象,掌握大量的实际资料,对矿床进行具体研究分析、比较和综合,以便对矿床成因获得较为客观的认识。

同时,由于绝大多数矿床是在地壳长期发展过程中形成的,今天所能见到的成矿作用不能与以往地质时期的成矿作用简单的加以比拟,因此必须从历史唯物主义的观点出发,正确运用将今论古的方法。

矿床学的研究必须与找矿、勘探和采矿生产实践紧密结合,使之成为实践、认识、再实践,再认识、反复循环并不断提高的过程。

生产实践过程类似于医学上的“临床解剖”,是进行全面、深入观察与研究矿床的最理想场所。

通过现场研究,了解矿床(或矿体)在水平、垂直方向上的具体变化特征和变化规律,可以为成矿规律的总结提供最直接的证据。

我国钨矿床的“五层楼”分带规律、鞍山式铁矿的“向斜”控矿规律、北美的斑岩型铜(钼)矿矿化模式,以及通过在太平洋洋中脊直接观察到的正在进行的现代洋底成矿作用(黑、白烟囱)而提出的热水喷流成矿模式等都是在生产实践基础上研究和总结得出的科学结论。

当前,找矿勘探工作已经积累了极其丰富的资料,这些资料一方面不断检验已有的矿床理论是否正确,对某些传统的矿床成因观点进行重新评价;另一方面通过总结、概括新的理性认识,形成新的成矿理论,为成矿预测、找矿勘探和矿山生产工作提供科学依据。

一、矿床研究的一般方法在长期的实践过程中,人们逐步总结出一套对矿床进行研究的方法,主要包括野外(现场)观察、室内研究和综合分析3个阶段:1. 野外(现场)观察野外(现场)工作是一切矿床研究工作的基础,它主要包括下列内容:(1)在系统研究和总结区域地质、矿区地质和矿床地质资料基础上,在矿床范围内进行详细的观察和编录,测制各种地质图、剖面图和素描图等,查明矿床范围内的地质情况,即地层、岩浆岩、构造活动等情况。

所有矿物是怎么生成的原理所有矿物的生成原理是由地质学和矿床学研究得出的。

在地球的不同地质环境中,矿物形成的机制各不相同,主要包括岩浆矿床形成、热液矿床形成、沉积矿床形成和变质矿床形成等几种类型。

以下将详细阐述这些矿床形成类型。

1. 岩浆矿床形成:岩浆矿床广泛分布于火山岩带和岩浆岩带,是由岩浆活动形成的。

当岩浆逐渐冷却结晶时,其中的矿物成分在固相中溶解度下降而析出,形成矿石或矿物体。

这些矿物包括硫化物、氧化物、铜、铅、锌、锡、金、银、铝矾土等,如黄铁矿、门矿、斑铜矿等。

2. 热液矿床形成:热液矿床是由地下水体与高温流体相互作用形成的。

地下水在地壳深处被高温岩浆加热,并溶解了其中的矿物质。

当热液脉管或裂隙进一步上升到较低温度环境时,其中的矿物质重新沉淀形成矿石或矿物体。

热液矿床的矿物种类繁多,有金、银、铜、铅、锌、锡、砷等硫化物、氧化物和含氟磷酸盐矿物,如黄铁矿、方铅矿、石英等。

3. 沉积矿床形成:沉积矿床的形成与地球的表面过程有关。

当岩石风化和侵蚀带走了岩石中的矿物质,并通过沉积过程聚集在沉积盆地或水体底部时,形成了沉积矿床。

这些矿物包括煤、石油、天然气、铀、钾盐、磷酸盐等。

例如,煤矿床是由生物残骸在湖泊或海洋沉积物中积累、压实和变质而形成。

4. 变质矿床形成:变质矿床主要是由于地壳深处的高温和高压作用下,岩石发生了变质作用,从而形成的。

在变质作用的过程中,岩石中的矿物发生物理、化学和结构上的变化,晶格结构的重排和矿物元素的重新组合,形成了不同的矿物。

这些矿物包括石英、石榴子石、角闪石、云母、石墨等。

此外,还有一些特殊类型的矿床形成,如风化矿床、飞溅矿床和岩溶矿床等。

风化矿床是由风化作用将岩石中的矿物质带到地表形成的,例如铁矿石、铝土矿等。

飞溅矿床是由陨石坠落或火山爆发喷出的岩浆颗粒在空中冷却凝结而形成的,如镍硫化物矿床。

岩溶矿床是由地下水在溶蚀作用下将岩石中的溶解性矿物溶解并沉积形成的,如石灰岩洞穴内的石钟乳石。

矿床成因与矿产资源勘探技术矿床成因与矿产资源勘探技术是地质学与矿产资源勘探领域中的重要研究内容。

通过深入了解矿床的成因机制与勘探技术,可以更好地指导矿产资源的开发与利用,提高矿产资源的供给能力,满足社会经济的发展需求。

本文将从矿床成因和矿产资源勘探技术两个方面展开讨论。

一、矿床成因矿床成因是指矿物质在地壳中形成的过程,矿床的理论研究以及勘探开发都离不开对矿床成因的深入研究。

矿床成因的研究可以帮助我们了解矿床的类型、形态、分布规律以及成矿规律,为矿产资源的勘探提供科学依据。

1. 热液矿床成因热液矿床是由热液活动所形成的矿床,热液是指地下水在高温高压环境下溶解了大量的矿物质,之后在适当条件下沉积形成矿床。

热液矿床成因的基本过程包括岩浆活动、矿质溶解、运移与定位、沉积和结晶等。

2. 沉积矿床成因沉积矿床主要形成于地表水或地下水中,它们是由于大气、水源、植物和动物等活动引起的过程。

常见的沉积矿床包括铁矿床、铜矿床等。

沉积矿床成因的过程主要包括沉积、压实、过滤和化学变化等。

3. 剥蚀矿床成因剥蚀矿床是由于地面风化和侵蚀作用,将地壳深部的矿床暴露在地表上形成的。

剥蚀矿床成因的过程主要包括岩石风化、侵蚀、搬运和沉积等。

二、矿产资源勘探技术矿产资源勘探技术是指利用各种手段和方法对地下、地表的矿床进行勘探和调查的技术。

矿产资源勘探技术的发展与矿床成因的研究相辅相成,可以提高勘探的效率和准确性。

1. 传统勘探技术传统矿产资源勘探技术主要包括地质测量、地球物理勘探、地球化学勘探等。

地质测量主要通过野外地质地形调查、采样和观测等手段,获取地质信息;地球物理勘探则利用重力、地磁、电磁等物理现象,测定地下的地质构造和矿床分布;地球化学勘探则通过分析地表或井孔中的地球化学元素分布情况来推断有关矿床的信息。

2. 遥感技术在矿产资源勘探中的应用遥感技术是一种通过卫星或航空平台上的感测设备,获取大范围地表信息的手段。

遥感技术可以利用多光谱、高光谱、雷达等不同的传感器,获取地表地貌、植被、土壤等多种数据,并通过对数据的解译分析,推断地下的矿产资源可能性。

探讨矿床的成因及其研究方法摘要:随着国内社会经济的发展,国家制定出了针对于矿产企业的“走出去”战略,也就表明国内矿产开采水平的国际化优势越来越强。

然而要想从根本上直接有效的提升矿产开采工作开展的效率以及质量,那么也就需要对整个矿床的形成原因展开全面分析,这样才能达到应有的开采目标。

通常情况下来讲,矿床往往都是在长时间的变化发展情况下逐渐形成、完善的,并且在形成之后,符合国内矿床生产的基本标准。

因此,本篇文章在接下来的部分,将会着重对矿床的成因以及研究方法展开详细的分析研究。

关键词:矿床;形成原因;研究方法;全面探讨一个国家矿产资源的开采有利于促进国家经济的发展与建设。

但是在进行开采矿产资源之前,人们必须要熟悉的了解矿床的形成原因,从而对矿产资源进一步开采,并保证其开采质量与效率。

根据相应经验总结研究可知,相关研究工作人员在全面化展开矿床的形成以及变化研究工作时,首先可以利用实验的模式来展开深度化的研究,从而使得矿产的研究力度能够得到强化,同时还能使得基本的矿产资源勘查效率以及预测能力得到保证,在根本上不断的使得矿产区域开采水平得到提升,由此可见,此种实验的模式将会成为主要的矿床成因探究方法。

一、全方位分析矿床的基本种类所谓矿床是指地壳中富集了大量的有用矿物或组成成分,在质量和数量上达到工业要求,并能依靠现在的技术能够开采使用的部位。

随着科学技术的迅速发展和社会经济的不断进步,矿产资源的开采水平也在不断提高,但是在对矿产资源进行深度的开采之前,必须对矿床的形成原因进行深入的分析,不断提高矿产资源开采工作的科学性,从而达到提高矿产资源开采质量和效率的目的。

根据实际的研究发现,地下的矿床在实际形成发展的过程中,往往会会呈现出较多的种类情况,一般情况下,可以将这些类型的矿床有意识的分类为固体性质的矿床、液体的矿床、气态性质的矿床、液气共存的矿床等,在整个过程中,固体性质的矿床往往在分布范围上极广,而液体的矿床则主要是石油等元素,气态性质的矿床包括天然气等。

矿床学的研究方法矿床是在地壳长期发展过程中形成的,而人们的观察却不能不受到时间和空间的限制。

在目前的科学技术条件下,人们只能看到现代的某些成矿作用,而不能直接观察过去地质时代中的成矿作用;只能观察成矿作用的某一片段,不能观察成矿作用的全过程;只能观察地表和地壳浅部的矿床特征,很难观察地壳深处的成矿特征。

由于这种观察的局限性,很容易导致对矿床认识的片面性。

因此,在研究矿床时,必须全面观察各种地质矿化现象,掌握大量的实际资料,对矿床进行具体研究分析、比较和综合,以便对矿床成因获得较为客观的认识。

同时,由于绝大多数矿床是在地壳长期发展过程中形成的,今天所能见到的成矿作用不能与以往地质时期的成矿作用简单的加以比拟,因此必须从历史唯物主义的观点出发,正确运用将今论古的方法。

矿床学的研究必须与找矿、勘探和采矿生产实践紧密结合,使之成为实践、认识、再实践,再认识、反复循环并不断提高的过程。

生产实践过程类似于医学上的“临床解剖”,是进行全面、深入观察与研究矿床的最理想场所。

通过现场研究,了解矿床(或矿体)在水平、垂直方向上的具体变化特征和变化规律,可以为成矿规律的总结提供最直接的证据。

我国钨矿床的“五层楼”分带规律、鞍山式铁矿的“向斜”控矿规律、北美的斑岩型铜(钼)矿矿化模式,以及通过在太平洋洋中脊直接观察到的正在进行的现代洋底成矿作用(黑、白烟囱)而提出的热水喷流成矿模式等都是在生产实践基础上研究和总结得出的科学结论。

当前,找矿勘探工作已经积累了极其丰富的资料,这些资料一方面不断检验已有的矿床理论是否正确,对某些传统的矿床成因观点进行重新评价;另一方面通过总结、概括新的理性认识,形成新的成矿理论,为成矿预测、找矿勘探和矿山生产工作提供科学依据。

一、矿床研究的一般方法在长期的实践过程中,人们逐步总结出一套对矿床进行研究的方法,主要包括野外(现场)观察、室内研究和综合分析3个阶段:1. 野外(现场)观察野外(现场)工作是一切矿床研究工作的基础,它主要包括下列内容:(1)在系统研究和总结区域地质、矿区地质和矿床地质资料基础上,在矿床范围内进行详细的观察和编录,测制各种地质图、剖面图和素描图等,查明矿床范围内的地质情况,即地层、岩浆岩、构造活动等情况。

矿床的成因及研究方法分析随着科学技术的迅速发展和社会经济的不断进步,矿产资源的开采水平也在不断提高,但是在对矿产资源进行深度的开采之前,必须对矿床的形成原因进行深入的分析,不断提高矿产资源开采工作的科学性,从而达到提高矿产资源开采质量和效率的目的。

矿床是经过复杂的地质运动并在地质运动的作用下才形成的,形成之后会发生不同程度、不同形式的变化,从而在地下形成丰富的矿产资源,由于我国近年来发现的矿床都是经过长期的作用和变化才保持下来的,所以必须对矿床的形成原因进行深入的分析,从而有关部门开采矿产资源提供参考,不断提高矿产资源的预测能力。

本文主要针对矿产的基本确定条件和种类进行深入的分析,探讨矿床的形状以及研究方法。

标签:矿床基本确定条件种类形状研究方法在研究矿床的形成以及变化的过程中,可以通过模拟实验、地球化学分析以及地质构造制图来进行深度的研究,加强对矿产变化的研究力度,不仅有助于提高矿产资源的勘察效率和预测能力,还可以有效改善矿区的生态环境。

矿床是在地质运动的作用下而形成的,开采具有价值的矿产资源对于促进国家经济、社会经济的发展也有很大的作用。

矿床和普通岩体不一样,可以明显提高矿产资源的经济价值,可以在很大程度上推动我国技术和经济的迅速发展。

1矿床的基本确定条件在确定矿床之前,要对矿床周围的环境进行全面、深入的分析,一般情况下,矿床的基本确定条件主要包括以下几个方面:(1)矿产资源在地下的储藏量也就是矿床的规模,必须符合一定的条件,如果矿床规模非常大,国家就需要对其投入较多的建设资金,与此同时,也可以提高矿产资源的经济效益;(2)矿体的内部结构和形状必须要符合一定的条件,从而深入了解矿物质中有用的物质是否均匀分布,这对于矿产资源的投入成本和开采难度具有决定性的影响;(3)矿产资源必须要具有很大程度的工艺性质;(4)矿产资源的含量必须要符合最低开采品位,其中,铁的最低开采品位是2.5%,铜的最低开采品位是0.4%[1]。

矿床学研究方法-剖析矿床的成因及研究方法矿床是复杂地质作用的结果。

矿床形成后又经历不同形式和不同程度的变化。

由于已发现矿床的大多数是在其形成后经过变化而保存下来的,因此矿床学研究应兼顾矿床的形成(成因)和矿床的变化、保存(产出)两个方面,以提高矿产预测的能力。

矿床变化与保存的研究内容包括:(1)控制要素;(2)变化,改造的过程;(3)变化、改造的产物;(4)不同矿床类型的变化;(5)不同时-空域中矿床的变化;(6)矿床保存条件。

研究成矿后变化的基本方法有:地质构造制图、地球化学分析和模拟实验,提出要研究和建立矿床的变化、改造模型;将矿床演变作为含矿区域地质历史的一个环节,将矿床个体变化研究与区域成矿系统演变相结合。

矿床变化研究既有利于矿产预测和勘查,又可为改善矿区和区域生态环境提供基础资料。

由地质作用形成的、有开采利用价值的有用矿物的聚集地。

包括地质的和经济的双重含义。

矿床是地质作用的产物,但又与一般的岩石不同,它具有经济价值。

矿床的概念随经济技术的发展而变化。

19世纪时,含铜高于5%的铜矿床才有开采价值,随着科技进步和采矿加工成本的降低,含铜0.4%的铜矿床已被大量开采。

确定矿床的基本条件是:①有用元素或矿物的含量要达到最低可采品位,如铜的最低可采品位是0.4%,铁的最低可采品位一般是2.5%。

②矿石工艺性质,包括有用组分的赋存状态。

如铝在霞石和高岭石中含量较高,也可分离出来,但加工工艺复杂,成本很高,因此一般只从铝土矿中提取铝。

③矿体的形状和内部结构。

有用物质在岩石中是均匀分布,还是在局部集中(如矿脉),对于采矿难易和成本影响很大,因而也对确定矿床的最低可采品位有重要影响。

④矿床规模。

指可采矿石的储藏量。

矿床规模大,矿山建设投资大,但经济效益很高。

获得矿产品的全部部用,包括采矿、选矿、交通运输、设备、能源和水源供应,劳动工资等的开支,也决定着矿床的最低可采品位。

上述条件的综合分析和评价决定着一个矿床的经济价值。

矿床成矿物质来源与成矿机制矿床是指地壳中含有经济价值的矿石或者矿石聚集的地质体。

而矿物质来源与成矿机制则是解释矿床形成的关键因素。

一、矿物质来源矿床中的矿石或矿石聚集主要来自地壳中的矿物质。

地壳是地球上最外层的固体岩石壳层,它包括了洲际壳和海洋壳。

研究表明,地壳中含有大量的金属、非金属和半金属矿物质。

地壳中的矿物质来源主要有以下几个方面:1. 玄武岩类和火山岩类:这些岩石中含有较高的含金属矿物和宝石矿物含量。

火山喷发和岩浆的运动能够将这些矿物质带到地表,形成热液和气液流体,促进矿石的聚集。

2. 沉积岩类:沉积岩是由碎屑岩、化学沉积岩和生物沉积岩组成的。

这些岩石会富集一些金属矿物,如金、银、铜等。

同时,含有有机物质的沉积岩也可以形成油气矿床。

3. 特定构造环境:一些构造环境,如断层、褶皱和岩浆活动区,能够促进金属矿物的聚集。

断层带和板块边界是形成金属矿床的重要地质环境。

二、成矿机制成矿机制是解释矿床形成的机制和过程。

虽然具体的成矿机制因矿床类型而异,但总体而言,以下几个机制是主要的:1. 热液活动:地壳中的矿物质会随着岩浆的运动进入热液。

在一定的温度和压力条件下,热液中的溶解矿物质会析出并聚集形成矿床。

2. 流体运移:地下水和热液是形成矿床的重要介质。

它们通过裂隙和孔隙在地壳中运移,同时带走并沉积矿物质。

3. 化学反应:地球内部和地下水中的化学反应能够引发矿物质的沉淀和聚集。

例如,地下水与岩石中的矿物质反应会生成新的矿物质,从而形成矿床。

4. 生物活动:生物的活动也可以促进矿物质的富集。

例如,一些微生物能够从周围环境中提取金属,形成特殊的矿床。

总的来说,矿床的形成是一个复杂的过程,涉及地壳中的矿物质来源和成矿机制。

了解矿床的来源和形成机制,有助于我们发现和开发地下的矿藏资源,进一步推动矿业的发展。

但同时,也需要平衡资源开发与环境保护之间的关系,以实现可持续发展。

矿床成因与成矿预测研究矿床成因与成矿预测研究一直是地质学与矿产资源开发的重要领域之一。

矿床成因是指某种矿床的形成机理和过程,而成矿预测则是根据已有的地质背景和成矿规律,通过对矿床的勘查、探测和评价,推测其他潜在矿床的分布和产量。

本文将介绍矿床成因与成矿预测研究的一些关键概念和方法。

一、矿床成因研究矿床成因研究的核心是探索矿物资源形成的机制与过程。

在地质学中,世界上的矿床大致分为热液矿床、沉积矿床、接触变质矿床、岩浆矿床、剥蚀矿床等几类。

每一类矿床的成因都有其独特的地质背景和过程。

例如,热液矿床的形成与地壳中热液流体的运动、热变化和岩浆的升华有关。

在这类矿床中,矿物的沉淀和结晶是由于热液中的物质溶解度的变化所导致的。

而沉积矿床的形成则涉及颗粒物质的沉积过程,如河流、湖泊、海洋等环境中的泥沙沉积和有机物的降解。

矿床成因研究的方法通常包括实地调查、野外测试和室内实验。

通过对矿床周围地质构造的勘查和分析,地质学家可以了解到矿床形成时所处的环境和作用力的特点。

此外,还可以通过对矿床附近岩石和矿物的分析,探究其成分和特征,从而进一步了解矿床形成的条件和过程。

二、成矿预测研究成矿预测研究是在已知矿床背景下,通过勘查和探测研究,推测其他尚未开发的矿床的存在和特征。

成矿预测的主要方法包括地球物理勘探、地球化学勘探、遥感技术及数学模型的应用等。

地球物理勘探是通过对地下物理场的测量,如重力、磁力、电磁场等,来寻找矿床的隐藏信号。

地球化学勘探则是通过对地壳中成分的分析,如土壤、植物、岩石矿物等的化学特征,来研究矿床的位置与性质。

遥感技术则利用航空、卫星等遥感工具,通过对地表地貌、植被、土壤等的图像信息进行解译,来寻找矿床的痕迹。

此外,数学模型的应用也在成矿预测研究中起着重要作用,通过建立各种模型,如物理模型、地质模型等,预测潜在矿床的位置、形态和规模。

三、矿床成因与成矿预测研究的意义矿床成因与成矿预测研究对于矿产资源开发和环境保护都具有重要意义。

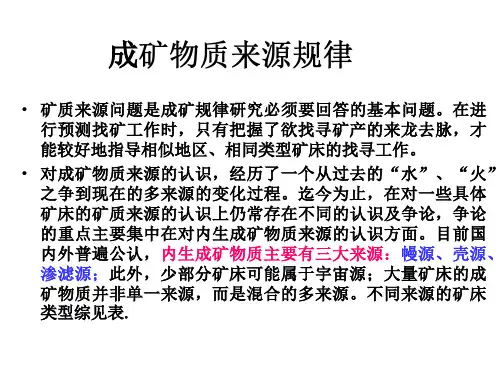

第十一章成矿物质来源及其研究方法第一节成矿物质来源与含矿建造现代矿床学研究表明,多数矿床,尤其是非成岩矿产矿床都具有成矿物质多来源的特征,重视成矿物质多来源是矿床学地球化学的研究趋势。

同时研究发现,许多矿床成矿作用具有复合成矿的特点,常不是一次成矿作用完成的,而是经过了预富集到再富集成矿的多次地质作用完成的。

我们把预富集阶段形成的成矿物质丰度较高的岩石组合称为含矿建造,含矿建造是包含一系列含矿岩石与非含矿岩石的岩石系列,包括沉积岩、变质岩和岩浆岩。

含矿建造中有一部分是成矿元素的富集岩,一部分是具有与矿化有关的矿化剂元素,如S、Cl、F、C等。

而根据矿床学研究成矿物质来源分为直接来源与间接来源。

直接由地幔岩浆、花岗岩浆或沉积介质提供成矿物质到矿床中的物质来源称为直接来源,由幔源、壳源固结岩石,即矿源层或矿源岩提供成矿物质所反映出的幔源或壳源来源特征,称为间接物质来源。

对于成岩矿产成矿物质来源可能更多地反映直接物质来源,而对于非成岩矿产,由于其经过多次富集成矿,其物质来源特征可能更多反映间接物质来源。

一、上地幔物源含矿建造以上地幔为直接成矿物质来源的矿床局限于有限的矿床类型:1、与镁铁质、超镁铁质岩和部分碱性岩浆有关的矿床,在空间、时间和成因上与岩浆岩有联系,矿产种类有钒钛磁铁矿、铬铁矿、铜镍硫化物、钛铁矿-金红石-磷灰石、金刚石、铌、稀土等,大部分是成岩矿产。

部分形成上地幔岩含矿建造,其中富集Ni、Co、Ag、Bi、U等。

2、与镁铁质火山有关的矿床,主要形成于火山期后热液自变质交代作用或喷流喷气作用。

其中包括块状硫化物、玢岩铁矿、黑矿型矿床等。

3、与上地幔煌斑岩岩浆有关的绿岩型金矿,可以通过地幔对流煌斑岩侵位形成金矿;富金煌斑岩浆在地壳浅层与地壳物质发生反应形成花岗岩浆或加入变质热液中参与成矿。

煌斑岩脉含金丰度一般87PPb,明显高于壳源岩,金一般以Au-F络合物搬运。

以上地幔岩为物源岩含矿建造,成矿物质间接来自地幔,这类矿床对于前寒武纪变质岩区金矿最为重要。

探讨矿床的成因及其研究方法黑龙江牡丹江 157000摘要:矿产资源是基础不可再生资源,对国家发展有重大影响。

我国地大物博,矿产丰富,由于人们对许多资源认识不足,致使开采不合理,应用不充分,导致矿产资源浪费。

基于此,本文详细分析了矿床的成因及其研究方法。

关键词:矿床;成因;研究方法矿产资源是国家发展建设的重要要素,对国民经济发展、民生保障、国防安全、医疗卫生、科研等领域具有重要影响。

我国幅员辽阔,矿产资源丰富,一直是我国经济体系的重要支撑。

一、矿床概述当天然聚积矿石达到一定规模并可用于工业活动时,即可称为矿床。

例如,1977年,在山东省临沭县发现了一颗质地优良、光泽纯正、重158.786克拉的著名钻石。

但到目前为止,在发现钻石地方未发现大量的钻石堆积,因此不能称之为金刚石矿床产地。

由此会产生疑问,什么样的规模可被称为矿床?这是一个很难回答的问题,因不同矿种规模各不相同,而矿床主要是根据其经济价值确定。

例如,铝土矿的分布呈窝状,对于铝土矿来说,它不能被称为矿床。

若中宝石矿,那么不仅是一个有价值的矿床,而且可能是一个大规模的矿床。

同样,若是一吨储量铁矿、铝矿或煤矿等常见矿床,人们可能不屑一顾,但若是金矿,很可能被称为中型矿床。

也就是说,矿床的规模因矿石类型而异。

此外,矿床规模也与其开采方法有关。

例如,对于小型矿石聚积体,若露天开采,仍被称为可用矿床。

若深埋在地底,可能被置之不理,就不能称之为矿床。

总之,矿床是指地壳中地质作用形成的综合地质体,含有用矿物资源数量及质量,在一定经济技术下可开采利用。

矿床由至少一个矿体组成,也可由两个或多个,甚至十几个乃至数百个矿体组成。

由地质作用形成的有用矿物聚集地,包括地质、经济双重含义。

矿床是地质作用的产物,但与一般岩石不同,其具有经济价值。

矿床优劣可根据矿床规模、含矿系数、可采厚度、最大勘探深度、夹石剔除厚度等具体指标进行评判。

二、矿床确定条件确定矿床的基本条件是:①有用元素或矿物含量必须达到最低可采品位,如铜为0.4%,铁为25%。

矿床成矿机制与找矿矿床是地球壳中富含矿物质的地质体, 可以为人类提供重要的资源。

了解矿床形成的机制对于找矿工作至关重要。

本文将讨论矿床成矿机制以及相关的找矿方法。

一、矿床成矿机制1. 热液成矿理论热液成矿是矿床形成的重要机制之一。

热液是由地下深处升华上来的热流体,其中含有溶解的矿物质。

当热液在地表或浅层地下遇到适宜的条件时,其中的矿物质会沉积下来形成矿床。

典型的热液成矿矿床有热液脉、脆性矿床等。

2. 堆积成矿理论堆积成矿是指矿物质通过沉积作用在某一地区大量聚集形成矿床。

例如,某些金属矿床是由河流或湖泊中的沉积物中富集而成的。

堆积成矿理论还包括沉积物中的化学沉积作用和生物沉积作用。

典型的堆积成矿矿床有沉积矿床、岩溶矿床等。

3. 变质成矿理论变质成矿是指矿物质由于地壳深部的高温高压作用,发生化学反应、物质交换,从而形成矿床。

变质成矿主要出现在接触带和地壳构造带。

典型的变质成矿矿床有接触矿床、变质蚀变矿床等。

二、找矿方法1. 矿床研究矿床研究是找矿工作的基础。

通过对已知矿床的研究,可以探究矿床的成因、特征以及可能的分布规律。

同时,矿床研究还可以提供寻找新矿床的线索。

研究人员通过野外考察、地质勘探和实验室分析等手段,对矿床进行综合研究。

2. 地球物理勘探地球物理勘探是一种通过测量地球物理现象,以探测地下物质分布的方法。

常用的地球物理勘探方法包括地震勘探、电磁勘探、重力勘探和磁力勘探等。

这些勘探方法能够输出地下物质的物理特征,为找矿工作提供宝贵的信息。

3. 地球化学勘探地球化学勘探是通过对地壳中元素、稳定同位素等进行采样分析,以确定地下矿床赋存的方法。

常用的地球化学勘探技术包括岩石野外化学测量、土壤、水体和植物样品的采集和分析等。

地球化学勘探可以通过寻找异常元素含量和地下水中特定元素的浓度来找到潜在的矿床。

4. 遥感技术遥感技术是通过卫星、飞机等高空设备获取地表信息的方法。

遥感技术可以提供大范围的地质、地貌、植被等信息,为找矿工作提供方便。

金矿床成矿作用及成矿物质来源探讨【摘要】小秦岭金矿区是我国三大金矿成矿区之一,研究其金矿床成矿作用和矿物质来源具有重要的意义和代表性。

本文依据小秦岭区域太华群花岗绿体岩的演化和形成,分析研究了太华群地层和岩浆岩微量元素,常量元素和稀土元素的组成特点,对于金的成矿和演化物理,化学进行充分的探讨研究。

得出小秦岭太华群是金子的矿源层,和金矿关系密切的燕山花岗岩体是由太华群及以下的物质重新溶解形成的,控制本区域的金矿分布,但并没有提供最主要的矿物来源。

本文通过对小秦岭矿区的各种分析,探讨了与金矿床成矿作用及矿物质来源有关的方面,有一定的借鉴意义。

【关键词】金矿床成矿作用物质来源金矿床属于贵金属矿床之一,其分类非常繁多,且分类方式也没有统一的理论,只能通过个体研究来透视整体。

作为我国三大原生金矿成矿区,小秦岭金矿一直是人们研究金矿床成因的主要地点。

其主要论点有造山带型,层控型,剪切带型,侧分泌型和岩浆后热液型等。

研究小秦岭金矿床成矿作用和矿物质来源有十分重要的意义,下面就让我们来具体探讨一下其成矿作用和物质来源。

1 矿源层地貌分析小秦岭的地理位置在华北地区的南缘吗,其构造有明显的多旋回性。

岩浆作用,沉积作用,构造作用,变质作用与金矿床成矿的作用联系密切,导致小秦岭结晶基地复杂的岩貌。

在阜平时期,小秦岭地壳处在强运动,高热流的环境下,固化程度较差。

变质而成的片麻花岗岩和片麻岩构成了下基底。

在地壳演化的五台期,小秦岭区域度过了一段较稳定的沉积阶段,岩石变质成潜粒岩,变粒岩,大理岩和石英岩,构成了上基底。

2 基本化学特征小秦岭金矿床的形成是在多阶段,多作用,多成因等长期复杂演化的结果,和花岗绿岩有着密切的关系,所以研究岩石化学特征对探索成矿作用与矿物来源有积极意义。

在分析小秦岭各个地区不同岩石98个样品后,得出下从基底到上基底到脉岩到花岗岩再到蚀变岩元素含量的变化规律基本上相同,反映出成矿元素和地层,花岗岩,脉岩的关系很密切。

第十一章成矿物质来源及其研究方法第一节成矿物质来源与含矿建造现代矿床学研究表明,多数矿床,尤其是非成岩矿产矿床都具有成矿物质多来源的特征,重视成矿物质多来源是矿床学地球化学的研究趋势。

同时研究发现,许多矿床成矿作用具有复合成矿的特点,常不是一次成矿作用完成的,而是经过了预富集到再富集成矿的多次地质作用完成的。

我们把预富集阶段形成的成矿物质丰度较高的岩石组合称为含矿建造,含矿建造是包含一系列含矿岩石与非含矿岩石的岩石系列,包括沉积岩、变质岩和岩浆岩。

含矿建造中有一部分是成矿元素的富集岩,一部分是具有与矿化有关的矿化剂元素,如S、Cl、F、C等。

而根据矿床学研究成矿物质来源分为直接来源与间接来源。

直接由地幔岩浆、花岗岩浆或沉积介质提供成矿物质到矿床中的物质来源称为直接来源,由幔源、壳源固结岩石,即矿源层或矿源岩提供成矿物质所反映出的幔源或壳源来源特征,称为间接物质来源。

对于成岩矿产成矿物质来源可能更多地反映直接物质来源,而对于非成岩矿产,由于其经过多次富集成矿,其物质来源特征可能更多反映间接物质来源。

一、上地幔物源含矿建造以上地幔为直接成矿物质来源的矿床局限于有限的矿床类型:1、与镁铁质、超镁铁质岩和部分碱性岩浆有关的矿床,在空间、时间和成因上与岩浆岩有联系,矿产种类有钒钛磁铁矿、铬铁矿、铜镍硫化物、钛铁矿-金红石-磷灰石、金刚石、铌、稀土等,大部分是成岩矿产。

部分形成上地幔岩含矿建造,其中富集Ni、Co、Ag、Bi、U等。

2、与镁铁质火山有关的矿床,主要形成于火山期后热液自变质交代作用或喷流喷气作用。

其中包括块状硫化物、玢岩铁矿、黑矿型矿床等。

3、与上地幔煌斑岩岩浆有关的绿岩型金矿,可以通过地幔对流煌斑岩侵位形成金矿;富金煌斑岩浆在地壳浅层与地壳物质发生反应形成花岗岩浆或加入变质热液中参与成矿。

煌斑岩脉含金丰度一般87PPb,明显高于壳源岩,金一般以Au-F络合物搬运。

以上地幔岩为物源岩含矿建造,成矿物质间接来自地幔,这类矿床对于前寒武纪变质岩区金矿最为重要。

近几年矿产地质工作发现,我国许多老变质岩出露区都有金矿产出,如胶东、秦岭、乌拉山、大青山、燕山、大兴安岭地区都有变质岩区成为重要的产金基地。

这些现象说明,变质岩是金矿成矿母岩,换句话说,金来自变质岩,这种变质岩大部分是早元古界或太古界变质岩,其中又以基性、超基性岩变质形成的绿岩建造为主,我们研究其含金丰度值高于地壳的或地球的金丰度值(表11.1-1),构成含金建造。

变质岩中斜长角闪岩、角闪片麻岩、黑云变粒岩等变质岩原岩基本为来自地幔的基性火山岩类、绿岩类,在这些岩石中成矿物质经过了第一次富集构成了含金建造。

据杨敏之等(1996)的研究,胶东群、荆山群的绿岩建造中有大量的科马提岩(蛇纹岩)、拉斑玄武岩、碱性-钙碱性玄武岩出现,其含金丰度明显高于正常沉积岩石(表11.1-2)。

内蒙乌拉山群及冀东迁西群中的变基性岩也表现了较高的金丰度值(表11.1-3),并且不同岩石中金丰度有一定差异(表11.1-4)。

表11.1-1 中国主要变质岩的金丰度值地区金丰度值(×10-9)地区金丰度值(×10-9)冀北桑干群[4] 4.9~12 胶东群[5] 23.60 迁西群[6] 1.7~47.4 玲珑花岗岩 16.04小秦岭太华群 36~46 西蒙色尔腾山群 10.08~48.4辽吉鞍山群 56~128 西蒙乌拉山群4.5~33地幔岩石 5 表壳岩 4表11.1-2 胶东地区变质岩化学组成(%)及金丰度(×10-9)胶东群岩石SiO2 Al2O3 TiO2 CaO MgO Fe2O3FeO P2O5 MnO K2O Na2O Au蛇纹岩45.31 7.35 0.33 6.86 23.22 5.06 5.410.030.170.17 0.91 95角闪岩51.07 13.910.97 8.18 7.06 3.727.850.150.18 1.42 2.08 21-55变粒岩69.26 14.850.31 3.41 1.15 1.69 1.700.080.09 2.35 3.07 2.5-170片岩63.35 15.440.39 4.10 2.77 3.07 4.230.070.10 2.06 1.94 12荆山群蛇纹岩31.13 1.81 0.08 2.45 32.8112.97 4.640.010.330.11 0.18 87角闪岩49.05 13.81 1.73 9.79 6.97 4.84 7.610.140.24 1.65 2.80 202变粒岩64.23 16.430.55 2.94 1.44 1.97 2.610.120.08 2.34 4.83 150片岩58.24 12.920.48 4.77 8.63 1.89 2.750.150.07 2.51 1.47 18-30黎世美等(1993)研究西秦岭变质岩区金矿认为,太古界太华群变铁镁质绿岩是初始矿源岩,其现在含金丰度为0.71~3.5×10-9,低于一般岩石丰度是活化迁移残留的不易活化金,主要是包裹在硅酸岩矿物相中。

据理论计算,原始绿岩中的含金丰度(表11.1-5)明显高于地壳岩石。

表11.1-3 基性原岩金丰度值(×10-9)内蒙乌拉山群SiO2 Al2O3 TiO2CaO MgO Fe2O3FeO P2O5 MnO K2O Na2O Au角闪岩 49.35 14.26 0.85 8.18 6.39 4.548.2 0.340.1 1.53 2.51 6-20片麻岩 58.24 15.02 0.74 4.74 4.28 2.46 4.810.220.08 2.00 3.61 5-24冀东迁西群角闪岩49.36 14.6 0.77 10.567.16 3.528.610.080.160.83 2.50 11.6表11.1-4 冀北桑干群中各种变质岩金丰度值(×10-9)斜长角闪岩片麻岩浅粒岩麻粒岩变粒岩混合岩48 19 23 4.9 7.6 12表11.1-5 太华群绿岩含金丰度理论计算值[8](×10-9)岩石样数金丰度几何平均超镁铁质岩 10 3~70 18.5 变辉长岩 14 47.1~392.5 127.7 斜长角闪岩 20 47~911 147 角闪斜长片麻岩 28 63~612 147对江南古岛弧成矿带的研究,确定了元古界基底不同元素组合的含金建造,从东到西分别是浙江双溪坞群为Au-Ag-Cu组合;赣东北双桥山群为Au-Ag-W-Cu组合;赣西北九岭群为Au-Ag-As-Sb-Sn组合;湘东北冷家溪群为Au-As-Sb-W-Pb-Zn组合;湘西北冷家溪群为Au-Sb-W-Hg-As组合。

地球早期,地壳薄弱、火山活动强烈,尤其是地幔基性岩浆直接喷出地表,因此在古老变质岩系中绿岩建造是相当普遍的,构成了变质岩区金矿丰富的含金建造。

古老变质岩系一般由中高级变质岩组成,它们经过区域高温高压变质作用,尤其是经过区域性的混合岩化及构造剪切作用,是含金建造中金元素活化再富集的一个重要因素。

混合岩化是变质深熔过程中易熔组分硅铝质与碱性成分重熔分异形成的硅铝熔浆渗滤交代残余矿物岩石形成的一套基体、脉体混杂分布的岩石。

基体一般为斜长角闪岩、黑云变粒岩、片麻岩等暗色矿物较多的岩石,脉体则是长石石英碱性成分较多的花岗岩脉。

重熔分异过程可以形成富矿熔浆,其与围岩的交代作用则形成矿化体。

因此变质岩区金矿矿化的一个重要标志是具有混合岩化,尤其是硅钾交代的混合岩化蚀变作用。

包头哈达门沟金矿,矿化围岩太古界乌拉山群斜长片麻岩、斜长角闪岩,钾化混合岩化发育,表现为多期伟晶岩脉相穿切,第一期是斜长花岗伟晶岩;第二期是钾长伟晶岩脉;第三期是含磁铁矿花岗伟晶岩;第四期是石英钾长伟晶岩。

伟晶岩脉成疏密相间分布,矿脉产于钾长伟晶岩脉密集处或钾长伟晶岩中,因此伟晶岩脉规模决定了矿体规模。

含金矿脉一般为石英—钾长伟晶岩脉或复合脉,石英脉成细脉状均匀分布于钾长伟晶岩脉中的复合脉金矿化较好。

在大青山、乌拉山地区尚有一系列与哈达门沟金矿矿化特征类似的金矿,如老羊壕金矿、白银都西金矿等,均为混合岩化硅钾交代蚀变岩金矿,其特征是脉体含量相对较少的矿化蚀变,矿体主要产于混合岩化的脉体中。

在强烈混合岩化地区,脉体占绝对优势,基体相对较少,其矿化特征则有所不同,矿体产于基体残留体中,其中石英脉是主要的矿化载体。

以包头十八倾壕为例。

远矿围岩是下元古界色尔腾山群强混合岩,近矿围岩是黑云斜长片麻岩残留体,近矿围岩与远矿围岩接触带热液蚀变交代现象明显。

胶东地区金矿也是产于强烈混合岩化区的变质岩金矿,并且形成大面积的重熔型花岗岩体,金矿体大部分产于花岗岩与片麻岩的接触带。

矿化蚀变有钾长石化、钠长石化、硅化、绢云母化,由于胶东地区区域变质程度较深,出现了大片的重熔花岗岩,过去该区找矿重视了与花岗岩关系的研究,强调了构造—岩浆控矿作用的研究,而忽视了区域变质作用的研究。

与色尔腾山地区金矿的矿化特征类似,应注意在强混合岩化地区寻找基体残留体,是有利的含矿围岩。

小秦岭地区金矿矿化特征也与胶东及色尔腾山地区的金矿矿化特征类似,区内混合岩化强烈,重熔花岗岩分布多,主要矿化体也是产于花岗岩与变质岩的接触带。

在角闪岩相高级变质岩区,强烈混合岩化直至出现混合花岗岩、深熔花岗岩。

深熔花岗岩浆是高级变质阶段部分熔融聚集形成的硅铝岩浆,此阶段金会大量聚集在重熔岩浆中,因此重熔岩浆成为金的重要载体。

重熔岩浆成分主要是硅崐、铝与碱金属成分。

特征矿物是碱性长石、富水矿物黑云母、白云母,因此钾长花岗岩、二云母花岗岩等是常见的重熔花岗岩体。

二、花岗岩浆来源花岗岩是大陆地壳最重要的组成部分,是许多矿产的成矿母岩,许多大型或超大型矿床与花岗岩有成因关系。

陆壳改造型重熔型花岗岩系列与W、Sn、Be、Nb、Ta、U、REE及部分Au有关;同熔型花岗岩与Fe、Cu、Mo、Pb、Zn、Au、Ag等矿产有关;碱性花岗岩系列与Nb、Zr、Ga、U、Th及LREE等有关。

花岗岩的这种成矿专属性,其中成矿元素的丰度及其组合也是判别花岗岩成因及成矿物质来源的地球化学依据。

与闪长岩(安山岩)-花岗岩系列,如花岗闪长斑岩、石英二长斑岩、花岗斑岩有关的斑岩型矿床是矿产储量最大的矿床类型。

矿床下部钾化带是成矿元素浸出带,硅化带是矿质沉淀带。

由于大部分花岗岩是壳源重熔岩浆成因,其岩浆起源接近下地壳的部位,因此花岗岩的含矿性很大程度与受源区岩石的地球化学有关。

因此不同地区或不同构造区的同类花岗岩则具有不同的矿化特征,如华南地区东部花岗岩产钨,有柿竹园、漂塘、西华山钨矿;西部产锡,有大厂、个旧锡矿;在临近坳陷带隆起区的边缘带花岗岩产铌、钽;临近板块俯冲带形成斑岩型矿化的花岗岩,其成矿物质来自于俯冲板块。