燃烧概念

- 格式:docx

- 大小:17.51 KB

- 文档页数:4

燃烧和火灾的基本知识第一节燃烧基础知识一、燃烧的定义燃烧是指可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟的现象。

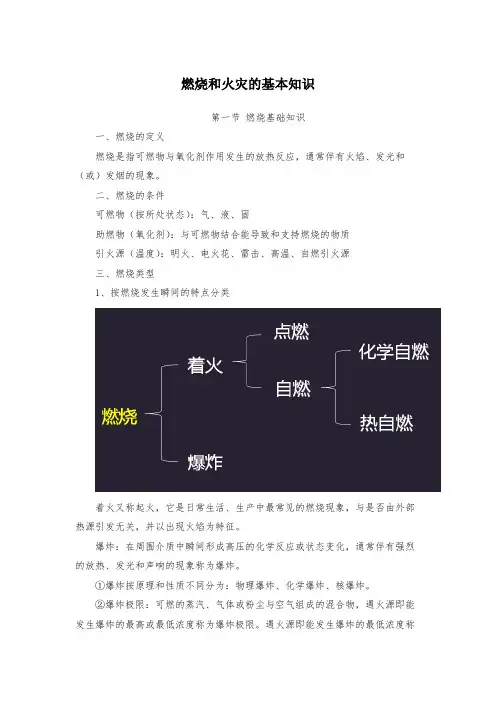

二、燃烧的条件可燃物(按所处状态):气、液、固助燃物(氧化剂):与可燃物结合能导致和支持燃烧的物质引火源(温度):明火、电火花、雷击、高温、自燃引火源三、燃烧类型1、按燃烧发生瞬间的特点分类着火又称起火,它是日常生活、生产中最常见的燃烧现象,与是否由外部热源引发无关,并以出现火焰为特征。

爆炸:在周围介质中瞬间形成高压的化学反应或状态变化,通常伴有强烈的放热、发光和声响的现象称为爆炸。

①爆炸按原理和性质不同分为:物理爆炸、化学爆炸、核爆炸。

②爆炸极限:可燃的蒸汽、气体或粉尘与空气组成的混合物,遇火源即能发生爆炸的最高或最低浓度称为爆炸极限。

遇火源即能发生爆炸的最低浓度称为爆炸下限,遇火源即能发生爆炸的最高浓度称为爆炸上限。

下限和上限之间的间隔称为爆炸极限范围。

范围越大,危险性越高。

2.按燃烧形态分类:①气体燃烧分为:扩散燃烧、预混燃烧扩散燃烧:可燃性气体与氧化剂互相扩散,边混合边燃烧,燃烧速度的快慢由物理混合速度决定。

燃烧比较稳定,扩散火焰不运动预混燃烧:可燃气体预先同氧化剂混合后的燃烧。

燃烧反应快,温度高,火焰传播速度快,从管口喷出燃烧,流速过大会脱火,流速过小会回火。

②液体燃烧:a.闪燃:可燃性液体挥发的蒸汽与空气混合后达到一定浓度后,遇明火发生一闪即灭的燃烧现象。

b.蒸发燃烧:可燃液体受热后边蒸发边与空气相互扩散混合,遇引火源后发生燃烧,呈现有火焰的气相燃烧形式。

液体可燃物在燃烧过程中,并不是液体本身在燃烧,而是蒸发出来的蒸气燃烧。

c.沸溢燃烧:正在燃烧的油层下的水层因受热沸腾膨胀,导致燃烧着的油品喷溅使燃烧瞬间增大的现象。

d.喷溅燃烧:储罐中含有水垫层的重质油品在燃烧过程中,随着热波温度逐渐升高,热波向下传播的距离也不断加大。

当热波达到水垫层时,水垫层的水变成水蒸气,体积迅速膨胀,蒸汽压力达到足以把水垫层上面的油层抬起时,蒸汽冲破油层将燃烧着的油滴和包油的油气抛向上空,向四周喷溅燃烧。

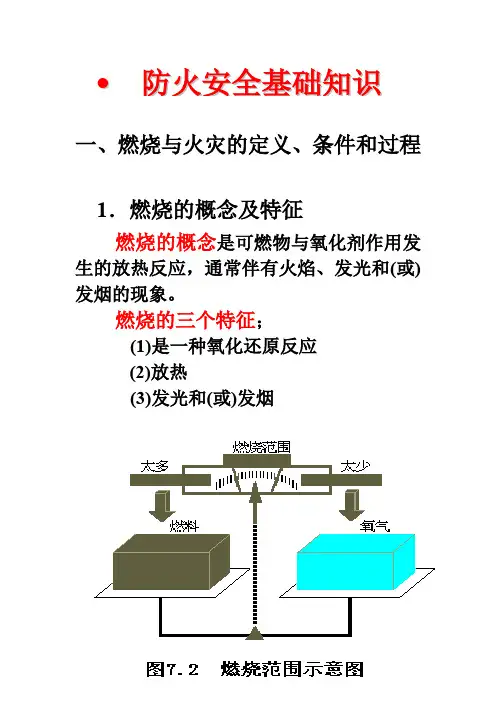

一、燃烧与火灾的定义、条件和过程1.燃烧的概念及特征 燃烧的概念是可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟的现象。

燃烧的三个特征;(1)是一种氧化还原反应(2)放热(3)发光和(或)发烟• 防火安全基础知识 • 与逃生 • 》2.火灾的定义:火灾是在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的火灾。

3.燃烧的基本条件(三要素):•(1)可燃物质;•(2)助燃物——氧或氧化剂;•(3)一定的温度-物质燃烧的温度。

4、不同可燃物的燃烧过程(1)火灾中气态可燃物通常为扩散燃烧,即可燃物和氧气边混合边燃烧;(2)液态可燃物(包括受热后先液化后燃烧的固态可燃物)通常先蒸发为可燃蒸气,可燃蒸气与氧化剂在发生燃烧;(3)固态可燃物先是通过热解等过程产生可燃气体,可燃气体与氧化剂在发生燃烧。

二、火灾的分类1.普通火灾(A类):凡由木材、纸张、棉、布、塑胶等固体物质所引起的火灾。

2.油类火灾(B类):凡由引火性液体及固体油脂物体所引起的火灾,如汽油、石油、煤油等。

3.气体火灾(C类):凡是由气体燃烧、爆炸引起的火灾都称为气体火灾,如天然气、煤气等。

4.金属火灾:凡钾、钠、镁、锂及禁水物质引起的火灾。

5.电气火灾:(E类)凡是由电器走火漏电打火引起的火灾称为电气火灾。

6、烹饪火灾(F类)•三、灭火的基本方法•(一)隔离法:即将燃烧物或燃烧物附近的可燃物质隔离或移开,不使火势蔓延而终止其燃烧,从而使火熄灭。

•(二)冷却法:就是降低燃烧物的温度,使温度低于燃烧点,火就会熄灭。

•(三)窒息法:阻止空气流入燃烧区域或用不燃烧的物质冲淡空气,使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭。

(四)化学抑制法:就是使灭火剂参与到燃烧反应过程中去,使燃烧过程中产生游离基消失,而形成稳定分子或低活性的游离基,使燃烧反应因缺少游离基而停止。

•四、闪燃、阴燃、爆燃、自然的定义1、闪燃:可燃物表面或可燃液体上方在很短时间内重复出现火焰一闪即灭的现象。

燃烧基础知识目录一、燃烧概述 (1)二、燃烧要素 (2)1. 可燃物 (3)2. 氧化剂 (4)3. 点火源 (4)三、燃烧过程及阶段 (5)1. 燃烧过程的物理变化 (7)2. 燃烧过程的化学变化 (8)四、燃烧类型 (9)1. 扩散燃烧 (10)2. 预混燃烧 (11)五、燃烧反应方程式及计算 (12)1. 燃烧反应方程式的编写原则和方法 (13)2. 燃烧反应的计算方法与应用实例 (14)六、燃烧的应用与控制系统 (16)一、燃烧概述燃烧是一种化学反应过程,广泛存在于自然界以及人类生产生活中。

燃烧的本质是物质之间的氧化反应,其中包含了能量的转化与释放。

燃烧过程涉及三个基本要素:可燃物、助燃物和点火源。

可燃物是燃烧反应的主体,助燃物主要是氧气,而点火源则是引发燃烧反应的能量来源。

燃烧反应是一种放热反应,意味着在反应过程中会释放热量。

这种热量释放的形式多样,可以表现为火焰、热辐射等。

燃烧反应的速度和强度取决于多种因素,包括可燃物的性质、助燃物的浓度、点火源的能量以及环境温度等。

了解燃烧的基础知识对于防止火灾、控制燃烧过程以及有效利用燃烧产生的能量具有重要意义。

在工业、农业、交通运输以及日常生活等领域,燃烧知识的应用十分广泛。

在发动机中燃烧燃料以产生动力,在烹饪中使用火来加热食物,以及在火灾发生时如何正确使用灭火设备等。

对燃烧基础知识的理解和掌握至关重要,不仅有助于我们更好地利用燃烧带来的好处,还能在紧急情况下采取正确的应对措施,保护生命财产安全。

我们将更详细地介绍燃烧的相关知识和理论。

二、燃烧要素燃烧是一种化学反应,通常涉及燃料、氧气和热量。

要使燃料燃烧,必须同时满足三个基本要素,即燃料、氧气和热量。

燃料:燃料是燃烧过程中产生能量的来源。

它可以是一种固体、液体或气体。

常见的燃料包括煤、石油、天然气、木材、纸张等。

燃料的种类和性质对燃烧过程有很大影响,不同燃料具有不同的燃烧特性和效率。

氧气:氧气是燃烧过程中的必要成分,燃料无法燃烧。

燃烧常识一、燃烧的概念:人们通过长期用火实践和多次科学实验证明,燃烧是一种发热发光的化学反应。

燃烧是一种游离基的链锁反映,因此,燃烧必须是发光发热的,但发光发热的现象不一定是燃烧。

(如灯泡――物理反映)。

二、燃烧的必要条件:燃烧必须具备的条件:1、要有可燃物。

凡能与空气中的氧或其他氧化剂起剧烈反映(应)的物质,一般都称为可燃物。

如木材、纸张、汽油、酒精、氢气、乙炔、钠、镁等等。

2、要有助燃物:凡能帮助和支持燃烧的物质都叫助燃物。

如空气、氧气、氯、溴、氧酸钾、高锰酸钾等等。

3、要有着火源(也叫着火温度):凡能引起可燃物质燃烧的热能源都叫着火源。

最常见的明火焰、赤热体、火星和电火花等。

三、燃烧的阶段:火灾有一个由小到大的发展过程,这个发展过程一般要经过三个阶段:1、初起阶段:火源面积较小,燃烧强度弱;火焰本身放出的辐射热能不多;烟和气体流动速度比较慢。

火灾处于初起阶段,是扑救的最好时机,只有发现及时,用很少的人力和消防器材、工具,就能把火扑灭。

2、发展阶段:燃烧强度增大,温度上升,热烟充满了房屋,室内可燃物质被加热;气体对流加强,燃烧速度增快;燃烧面积迅速扩大。

形成了燃烧的发展阶段。

如烟火已窜出了门窗和房屋、局部建筑物构件被破坏(烧穿),建筑物内充满烟雾,火势突破了外壳。

温度可达700°C以上。

从灭火的角度来看,这是关健阶段。

在燃烧发展阶段内,必须投入相当的力量,采取正确的措施,来控制火势的发展,以便进一步加以扑灭。

3、猛烈阶段:火焰包围了整个可燃材料;燃烧面积迅速扩大到了限度,燃烧强度大,辐射热强,燃烧物质分解出大量的燃烧产物,温度和气体对流达到最大的数值;可燃材料迅速被烧尽,不燃材料和结构的机械强度受到破坏,可能发生变形或倒塌。

处于猛烈阶段的火灾是很复杂的。

必须组织较大的灭火力量。

经过较长的时间,才能控制火势、扑灭火灾。

四、燃烧的种类:1、闪燃:即系闪电一样的燃烧。

凡是易燃液体蒸气遇到明火、火种而引起的瞬间燃烧,叫做闪燃。

燃烧与爆炸理论提纲

一、燃烧的基本概念和特征

1.燃烧的定义

2.燃烧反应的特点

3.燃烧需要的条件

二、燃烧过程与机理

1.燃烧的三要素

2.燃烧过程的三个阶段

3.燃烧反应的化学机理

4.燃烧反应的能量变化

三、燃烧热学

1.燃烧热学基本概念

2.燃烧热学规律

3.燃烧热学的计算方法

四、燃烧与环境

1.燃烧对环境的影响

2.燃烧产生的污染物

3.燃烧与气候变化的关系

4.燃烧技术的环保措施

五、爆炸的基本概念和特征

1.爆炸的定义

2.爆炸的特点

3.爆炸类型的分类

六、爆炸反应的机理

1.爆炸的传播过程

2.爆炸反应的速率

3.爆炸的爆轰过程

七、爆炸与安全

1.爆炸的危害

2.爆炸事故的原因与预防措施

3.爆炸安全的管理和防护措施

八、燃烧与爆炸技术

1.燃烧与爆炸技术的应用领域

2.燃烧与爆炸技术的现状和发展趋势

结论:燃烧与爆炸理论的研究对于安全生产和环境保护具有重要意义,深入理解燃烧与爆炸机理,掌握燃烧与爆炸的基本概念和特征,以及相关

的安全措施和技术,将有助于提高生产和生活的安全性,降低环境污染的

风险。

燃烧基础知识第一章燃烧基础知识学习要求通过本章学习,应了解燃烧的必要条件和充分条件,掌握燃烧的四种类型,熟悉气体、液体、固体燃烧的特点以及燃烧产物的概念和几种典型物质的燃烧产物。

燃烧基础知识主要包括燃烧条件、燃烧类型、燃烧方式与特点及燃烧产物等相关内容,是关于火灾机理及燃烧过程等最基础、最本质的知识。

第一节燃烧条件燃烧,是指可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟现象。

燃烧过程中,燃烧区的温度较高,使其中白炽的固体粒子和某些不稳定(或受激发)的中间物质分子内电子发生能级跃迁,从而发出各种波长的光;发光的气相燃烧区就是火焰,它是燃烧过程中最明显的标志;由于燃烧不完全等原因,会使产物中产生一些小颗粒,这样就形成了烟。

燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧。

通常看到的明火都是有焰燃烧;有些固体发生表面燃烧时,有发光发热的现象,但是没有火焰产生,这种燃烧方式则是无焰燃烧。

燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、氧化剂(助燃物)和温度(引火源)。

当燃烧发生时,上述三个条件必须同时具备,如果有一个条件不具备,那么燃烧就不会发生。

如图1-1-1 图1-1-1 着火三角形一、可燃物凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起化学反应的物质,均称为可燃物,如木材、氢气、汽油、煤炭、纸张、硫等。

可燃物按其化学组成,分为无机可燃物和有机可燃物两大类。

按其所处的状态,又可分为可燃固体、可燃液体和可燃气体三大类。

二、氧化剂(助燃物)凡是与可燃物结合能导致和支持燃烧的物质,称为助燃物,如广泛存在于空气中的氧气。

普通意义上,可燃物的燃烧均指在空气中进行的燃烧。

在一定条件下,各种不同的可燃物发生燃烧,均有本身固定的最低氧含量要求,氧含量过低,即使其他必要条件已经具备,燃烧仍不会发生。

三、引火源凡是能引起物质燃烧的点燃能源,统称为引火源。

在一定条件下,各种不同可燃物发生燃烧,均有本身固定的最小点火能量要求(见本篇第三章第三节),只有达到一定能量才能引起燃烧。

燃烧与爆炸学作业11-1解释下列基本概念(1)燃烧:燃烧是指可燃物与氧化剂发生的放热反应,通常伴有火焰、发光、和发烟的现象。

(2)火灾:在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。

(3)烟:是由燃烧或热解作用产生,悬浮于大气中,能被人们看到,极小的炭黑粒子。

(4)热容:是在指没有相变和化学反应的条件下,一定量的物质,温度每升高1℃所需要的热量。

(5)生成热:化学反应中由稳定单质反应生成化合物的反应热,称为该化合物的生成热。

(6)标准燃烧热:1mol物质完全燃烧时的恒压反应热,称为该物质的标准燃烧热。

(7)热值:指单位质量或者单位体积的可燃物完全燃烧发出的热量。

(8)低热值:可燃物中的水和氢燃烧生成的水以气态形式存在时的热值。

1-2燃烧的本质是什么,它有哪些特征?举例说明这些特征。

燃烧的本质是一种氧化还原反应。

特征是放热、发光、发烟、伴有火焰。

1-3如何正确理解燃烧的条件?根据燃烧条件,可以提出哪些防火和灭火方法?可燃物、助燃物和点火源是燃烧的三要素,要发生燃烧,可燃物和助燃物要有一定的数量和浓度、点火源要有一定的温度和足够的热量。

根据燃烧条件,可以提出防火和灭火的方法:防火方法:1、控制可燃物,2、隔绝空气,3、消除点火源,灭火方法:1、隔离法2、窒息法,3、冷却法,4、抑制法1-4试求助在p=101.326kPa、T=273K下、1kg苯(C6H6)完全燃烧所需要的理论空气量1-5木材的组成(质量分数)为:C-48%、H-5%、O-40%、N-2%、W-5%。

试求在151.988kPa (1.5atm)、30℃条件下燃烧5KG这种木材的实际需求空气体积、实际眼气体积和烟气密度(空气过量系数取1.5)1-6已知煤气成分(体积分数)为:(C2H4)4.8%、(H2)4.8%、(CH4)26.7%、(C3H6)1.3%、(CO)4.6%、(CO2)10.7%、(N2)12.7%、(O2)2.0%,假定p=101.325kPa、T=273K,空气处于干燥状态,问燃烧1m³煤气:(1)理论空气量的体积(m³)是多少(2)各种燃烧产物的体积(m³)是多少?(3)总燃烧产物的体积(m³)是多少?1-7已知木材的组成(质量分数)为:(C)43%、(H)7%,(O)41%、(N)2%、(W)7%。

燃烧的定义Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】1.燃烧的定义:是物质与氧化剂之间的放热反应,他通常会同时释放出火焰或可见光。

2.火灾:在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。

3.燃烧和火灾发生的必要条件:同时具备氧化剂、可燃物、点火源,即火的三要素。

每一个条件要有一定的量,相互作用,燃烧才能发生。

用“燃烧三角形”来表示燃烧的三个必要条件。

只有在上述三个条件同时具备的情况下可燃物质才能发生燃烧,三个条件缺一不可,无论少哪一个,燃烧都不能发生。

4.不同可燃物的燃烧:火灾中气态可燃物通常为扩散燃烧,既可燃物和氧气边混合边燃烧;液态可燃物(包括受热后先液化后燃烧的固态可燃物)通常先是蒸发为可燃蒸气,可燃蒸气与氧化剂再发生燃烧;固态可燃物先是通过热解等过程产生可燃气体,可燃气体与氧化剂再发生燃烧。

按照物质的燃烧特性将火灾分为如下4类A类火灾:指固体物质火灾。

这种物质往往具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。

如木材、棉、毛、麻、纸张火灾等B类火灾:指液体火灾和可熔化的固体火灾。

如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等。

C类火灾:指气体火灾:如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气火灾等。

D类火灾:指金属火灾:指钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金火灾等。

E类火灾(带电火灾):是指物体带电燃烧的火灾,如发电机、电缆、家用电器等。

(三)闪燃、自燃的概念闪燃。

可燃物表面或可燃液体上方在很短时间内重复出现火焰一闪即灭的现象。

闪点:指在规定的试验条件下,易燃或可燃液体表面产生闪燃的最低温度,闪点是可燃液体性质的主要标志之一。

当液体的温度高于其闪点时,液体随时有可能被火源引燃或发生自燃。

(2)闪点是可燃液体分类的依据。

闪点≤61℃的为易燃液体;闪点>61℃的为可燃液体。

(3)闪点越低的液体其泡沫供给强度越大。

2.阴燃:没有火焰和可见光的燃烧。

There are many times when people are confused throughout their lives, and every time they are confused, theygrow up.整合汇编简单易用(页眉可删)防火防爆基本知识——燃烧一、燃烧及燃烧条件1. 燃烧的含义燃烧是可燃物与氧化剂(氧气或空气)发生的一种发光发热的化学反应,是在单位时间内产生的热量大于消耗热量的反应。

燃烧具有两个特征:①有新的物质产生,即燃烧是化学反应;②燃烧过程中伴随有发光发热现象。

燃烧必须同时具备下列三个条件:① 可燃物,如木材、乙醇、甲烷、乙烯等;② 氧化剂,常见的为空气和氧气;③ 点火源,即点火源,如撞击、摩擦、明火、火花、高温气体、光和射线等。

可燃物、助燃物和点火源构成燃烧的三要素,即三角形原理,见图2-1。

缺少其中任何一个,燃烧便不能发生。

对于已经进行着的燃烧,若消除其中任何一个条件,燃烧便会终止。

二、燃烧的种类1. 闪燃各种液体的表面都有一定量的蒸汽存在,蒸汽的浓度取决于该液体的温度。

闪燃是在液体表面能产生足够的可燃蒸气,遇火能产生一闪即灭的燃烧现象。

引起闪燃时的最低温度叫做闪点。

闪点这个概念主要适用于可燃性液体,某些固体如棒脑和萘等,也能在室温下挥发或缓慢蒸发,因此也有闪点。

在闪点的温度下,液体蒸发产生的蒸汽还不多,所以闪烁一下就灭了。

但闪燃往往是着火的先兆,当可燃液体温度高于其闪点时在一定条件下存在被火点燃的危险。

2. 自燃自燃是可燃物质自发的着火燃烧,通常是由缓慢的氧化作用而引起,即物质在无外部火源的条件下,在常温中自行发热,由于散热受到阻碍,使热量积蓄逐渐达到自燃点而引起的燃烧。

自燃又可以分为受热自燃和自热自燃。

可燃物质在外部热源作用下,使温度升高,当达到其自燃点时,即着火燃烧,这种现象称为受热自燃。

在工业生产中,可燃物由于接触高温表面、加热、烘烤过度或冲击摩擦等,均可导致的自燃就属于受热自燃。

燃烧一般性化学定义:燃烧是一种发光、发热、剧烈的化学反应。

燃烧是可燃物跟助燃物(氧化剂)发生的一种剧烈的、发光、发热的化学反应。

燃烧的广义定义:燃烧是指任何发光发热的剧烈的反应,不一定要有氧气参加。

注:核燃料“燃烧”,轻核的聚变和重核的裂变都是发光、发热的“核反应”,而不是化学反应,不属于燃烧范畴。

在燃烧过程中,燃料、氧气和燃烧产物三者之间进行着动量、热量和质量传递,形成火焰这种有多组分浓度梯度和不等温两相流动的复杂结构。

1、燃烧(Combustion):是可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟的现象2、燃烧的条件:可燃物(还原剂):凡能与氧或其它氧化剂起燃烧反应的物质。

助燃物(氧化剂):凡是与可燃物结合能导致和支持燃烧的物质。

点火源:凡能引起物质燃烧的点燃能源,统称为点火源。

3、燃烧的充分条件:一定浓度的可燃物,一定的含氧量,一定的着火能量,三者相互作用4、防火方法:(1)控制可燃物质(2)隔绝空气(3)消除点火源(4)设防火间距5、灭火方法:(1)隔离法(2)冷却法(3)窒息法(4)抑制法6、反应速率:单位时间内在单位体积中反应物消耗或生成物产生的摩尔数7、基元反应:所谓基元反应是指反应物粒子(原子、离子、分子、自由基等)在碰撞中相互作用直接转变为新产物的反应。

8、质量作用定律:反应速率与各反应物的浓度的幂次方成正比,其中各反应物的浓度的幂即为该反应物化学计量数注意:质量作用定律只适于基元反应,对于非基元反应,只有分解为若干个基元反应时,才能逐个运用质量作用定律。

a+b被称为反应级数。

9、燃烧产物:由于燃烧而生成的气体、液体和固体物质完全燃烧产物(Products of Complete Combustion):不能再继续燃烧的产物。

不完全燃烧产物(Products of Incomplete Combustion):能继续燃烧的产物。

分裂产物(Dissociation Products):受燃烧高温作用,产物分子可逆地分解为其他分子原子(团、或离子)。

烟(Smoke):由燃烧或热解作用所产生的悬浮于大气中可见的固体和(或)液体微粒。

10、碳粒子生成的影响因素:a.氧气供给情况:氧气供给充分,碳粒子生成少,或不生成碳粒子。

氧气供给不充分,碳粒子生成多。

b. 可燃物分子中碳氢比值:可燃物分子中碳氢比值不同,生碳能力不同,碳氢比值大的生碳能力强。

c.可燃物分子结构:环状结构的芳香族化合物生碳能力比直链的脂肪族化合物高。

11、燃烧产物的毒害作用(一)缺氧窒息作用(二)毒性、刺激性及腐蚀作用(三)高温气体的热损伤作用12、燃烧产物(烟气)的危害性(1)烟气的毒害性(2)烟气的减光性(3)烟气的爆炸性(4)烟气的恐怖性13、反应热:以热的形式向环境散发或从环境吸收的、生成物所含能量的总和与反应物所含能量总和之间的差值。

14、生成热:化学反应中由稳定单质反应生成某化合物时的反应热,称为该化合物的生成热,又称为生成焓。

15、燃烧热:可燃物和助燃物作用生成稳定产物时的化学反应热。

16、标准生成热(Standard Enthalpy of Formation):在101325Pa和指定温度(一般为25℃,即298K)下,由稳定单质反应生成1mol某物质的恒压反应热,称为该物质的标准生成热,亦称为标准生成焓17、标准燃烧热(Standard Heat of Combustion):在101325Pa和指定温度(一般为25℃,即298K)下,1mol某物质被完全氧化时的恒压反应热,称为该物质的…。

热值:单位质量或单位体积的可燃物完全燃烧所放出的热量;用Q表示。

高热值:可燃物中的水和氢燃烧生成的水以液态存在时的热值;用QH表示。

低热值:可燃物中的水和氢燃烧生成的水以气态存在时的热值;用QL表示。

热容:在没有相变化和化学变化的条件下,一定量物质,温度每升高1oC所需要的热量。

比热容:在没有相变化和化学变化的条件下,单位质量的物质,温度升高1oC所需要的能量恒压热容Cp:一定量气体,当压强保持不变,在没有化学反应和相变的条件下,温度改变1开尔文所吸收或放出的热量,叫做恒压热容。

恒容热容Cv:一定量气体,当体积保持不变,在没有化学反应和相变的条件下,温度改变1开尔文所吸收或放出的热量,叫做恒容热容。

18、稳态导热:物体内的温度分布不随时间而变化的导热过程19、非稳态导热:物体内的温度分布随时间而变化的导热过程。

20、烟囱效应(Chimney Effect):在垂直的维护物中,由于气体对流,促使烟尘和热气流向上流动的效应。

影响因素(1)管道H越高,烟囱效应越显著。

(2)管道内外温差越大,烟囱效应越显著。

21、着火:可燃体系因某种原因引起自动升温,反应自动加速,最后出现火焰的过程。

22、着火方式:1.自燃:可燃物在没有外部火花、火焰等火源的作用下,因受热或自身发热并蓄热所产生的自然燃烧。

(1)热自燃:可燃物因被预先均匀加热而产生的自燃,整体温度T↗, 达某一温度着火。

(2)化学自燃:可燃物在常温下因自身的化学反应所产生的热量造成的自燃。

2. 引燃:可燃物局部受到火花、炽热体等高温热源的强烈加热而着火、燃烧,然后燃烧传播到整个可燃物中。

简言之:火焰的局部引发及其相继的传播。

23、着火条件:使可燃体系在一段时间后出现剧烈的反应过程、从而使其在某一瞬间达到高温反应态(燃烧态)的初始条件。

需要注意的几点:(1)系统达到着火条件并不意味着已经着火,而只是系统已具备了着火的条件。

(2)着火这一现象是就系统的初态而言的,它的临界性质不能错误地解释为化学反应速度随温度的变化有突跃的性质。

(3)着火条件不是一个简单的初温条件,而是化学动力学参数和流体力学参数的综合体现。

对一定种类可燃预混气而言,其着火条件可由下列函数关系表示:(4)24、谢苗诺夫理论:一、热自燃理论的基本出发点体系能否着火取决于化学反应放热因素与体系向环境散热因素的相对大小。

如果反应放热占优势,体系就会出现热量积累,温度升高,反应加速,出现自燃。

反之,不能自燃。

二、热自燃理论的研究对象和模型研究对象:预混可燃气体三、模型假设:(1)设容器体积为V,表面积为S,其壁温与环境温度T0 相同。

随着反应的进行,壁温升高,且与混气温度相同。

(2)容器中各点的温度、浓度相同,开始时混气温度T 与环境温度T0 相同。

(3)容器中既无自然对流,也无强迫对流。

(4)对流换热系数为h,它不随温度变化。

(5)着火前反应物浓度变化很小,即CA=CA0=常数谢苗诺夫理论的应用:预测自燃着火极限(三)结论(1)浓度极限:在压力或温度保持不变条件下,可燃物存在着火浓度下限和上限,如果体系中可燃物的浓度太大或太小,不管温度或压力多高,体系都不会着火。

(2)温度极限:在压力或浓度保持不变的条件下,体系温度低于某一临界值,体系不会着火;温度再低于一更小的临界值,不论浓度或压力多大,体系都不会着火。

(3)压力极限:在温度或浓度保持不变的条件下,体系压力低于某一临界值,体系不会着火;压力再低于一更小的临界值,不论浓度或温度多大,体系都不会着火25、链锁反应:由一个单独分子变化而引起一连串分子变化的化学反应。

自由基:在链锁反应体系中存在的一种活性中间物,是链锁反应的载体26、链锁反应过程链引发:借助于光照、加热等方法使反应物分子断裂产生自由基的过程。

链传递:自由基作用于反应物分子时,产生新的自由基和产物,使反应一个传一个不断进行下去。

链终止:自由基销毁使链锁反应不再进行的过程。

27、气相销毁:自由基与自由基、惰性分子等作用时形成稳定分子的过程。

固相销毁:自由基碰到固体壁面将能量传递给壁面的过程。

28、链锁反应分类:(1)直链反应:在链传递过程中,自由基的数目保持不变的链锁反应。

(2)支链反应:在链传递过程中,一个自由基在生成产物的同时,产生两个或两个以上自由基的链锁反应。

29、强迫着火:在高温热源作用下,可燃体系的局部被热源迅速加热,在热源附近出现火焰,并且火焰向邻近区域稳定传播的着火过程。

强迫着火的特征(1)、强迫着火最初仅在可燃物的局部进行(点火源附近),所加入的能量快速在小范围引燃可燃物,所形成的火焰要能向未燃区域传播。

(2)、强迫着火条件下的可燃混气没有被整体加热,其点火源温度要远高于自燃温度。

(3)、强迫着火包括可燃物局部形成初始火焰中心,以及火焰向未燃区域传播两个阶段。

过程比自燃复杂。

高温质点引燃可燃混气的条件:(1)当质点温度低于临界温度时,表面化学反应放热量较小,质点表面处混气的温度梯度小于0,热量由壁面向混气传递,热量不能积累,不能被点燃。

(2)当质点温度等于临界温度时,质点表面处混气的温度梯度为0,化学反应放热速率等于向外的热传递速度,混气被点燃的临界条件。

(3)当质点温度大于临界温度时,质点表面处混气化学反应放热速率大于热边界向外的热传递速度,热边界层内温度升高,混气被点燃。

30、电火花引燃可燃混气的机理和条件引燃机理:1、热理论:电火花作为一个高温热源,通过导热和对流传热,将其周围的局部混气加热,当温度达到临界工况被点燃。

然后靠火焰传播使整个混气着火。

2、电离理论:靠近火花的部分混气被电离,产生自由基,发生链锁反应使混气燃烧起来。

3、电火花点火的特点:不需太大的能量4、电火花点火两个阶段:a:产生初始火焰中心b:形成稳定火焰传播5、电火花产生方式:a:电容放电b:感应放电31、最小引燃能:能在给定的可燃混气中引起着火的最小火花能量。

即引燃可燃混气所需要的最小电极放电能量。

电极熄火距离:无论多大的火花能量都不能使混气引燃,这个不能引燃混气的电极间的最大距离称为电极熄火距离。

32、热理论中的灭火措施:(1)降低系统的氧气或可燃气的浓度;(2)降低系统的环境温度;(3)改善系统的散热条件,使系统的热量更容易散发出去;(4)重要结论:降低氧气或可燃气的浓度,对灭火来讲比降低环境温度的作用更大;相反对防止着火来讲,降低环境温度的作用大于降低氧气或可燃气浓度的作用。

33、链锁反应理论的灭火分析:1、链锁反应理论中灭火的关键:要使已着火的系统灭火,关键在于使系统中自由基的增长速度小于其销毁速度。

2、链锁反应理论中的灭火措施:(1)降低环境温度,以减慢自由基的增长速度;(2)增加自由基在固相器壁的销毁速度;(3)增加自由基在气相中的销毁速度。

34、灭火基本原理(1)降低着火系统温度;(2)断绝可燃物;(3)稀释空气中的氧气浓度;(4)抑制着火区内的链锁反应。