中药炮制学基础—炒法

- 格式:ppt

- 大小:1.43 MB

- 文档页数:15

概念 1.定义炒法是将净选或切制后的药物,置预热容器内,⽤不同⽕⼒连续加热,并不断搅拌或翻动⾄⼀定程度的⽅法。

2.分类 按⽅法分有清炒法和加辅料炒法。

清炒法按⽕⼒分为炒黄、炒焦、炒炭;加辅料炒法按辅料应⽤分为麸炒、⽶炒、⼟炒、砂炒、蛤粉炒和滑⽯粉炒等。

3.历史沿⾰ 炒法属于⽕制法的⼀种。

《五⼗⼆病⽅》中有“嚣盐令黄”,汉代称为“熬”。

隋唐以后得到了⼴泛应⽤,先后出现了微炒、炒出汗、炒⾹、炒黄、炒熟、炒焦等多种规格要求。

同时加辅料炒法也开始出现,如《外台秘要》有杏仁麸炒,《雷公炮炙论》有斑蝥⽶炒,《仙授理伤续断秘⽅》有⽶炒乌头、⽯灰炒南星等。

宋代以后成为⽕制法中最常见、最普遍使⽤的⼀种,⽇益发展。

当前⽤炒法炮炙的药物有上百种。

《中国药典》收录清炒药物40种、制炭(炒、煅炭)22种,加辅料炒药物20种。

(麸炒9种、⽶炒斑蝥、⼟⽩术、蛤粉炒阿胶、滑⽯粉烫⽔蛭、砂炒7种) ⽬的 1.炒制时加热则有缓和药性(⼭楂)、改变药性(莱菔⼦)、增强疗效(酸枣仁)、降低毒性(苍⽿⼦)、增加成分溶出(王不留⾏)、破坏酶保存甙类(芥⼦)、矫嗅矫味(九⾹⾍)等作⽤。

2.加辅料制有增强疗效(麸⼭药)、缓和药性(麸苍术)、矫嗅矫味(麸僵蚕)、降低毒性(砂烫马钱⼦)、消除副作⽤(蛤粉烫阿胶)等。

⼀些炒制的⽅法也具有特殊的意义,如⼦类炒黄增加成分溶出(逢⼦必炒);炒焦多能醒脾开胃,消⾷导滞;炒炭能⽌⾎;麸炒能缓和⾟燥之性,并增强健脾作⽤;⼟炒能增强固脾⽌泻作⽤;滑⽯粉炒便于粉碎药物等。

炮制⽅法 1.⼯具 ⼿⼯炒制⽤炒药锅、铲、灶台等。

⼿⼯炒制时多将炒药锅倾斜30~45度置于灶上,便于搅拌翻动。

机械炒制⽤炒药机。

常⽤平锅式和滚筒式炒药机,适合于⼤⼯业⽣产,效率较⾼。

近年来研制成功的中药微机程控炒制机,采⽤微机程序控制,炒制性能良好,能保证炮制品的质量均⼀与稳定。

2.⽕源 ⽆烟的炭⽕、煤⽕、电⼒、煤⽓、天然⽓等⽕源。

要求⽕⼒持久,清洁⽆烟尘。

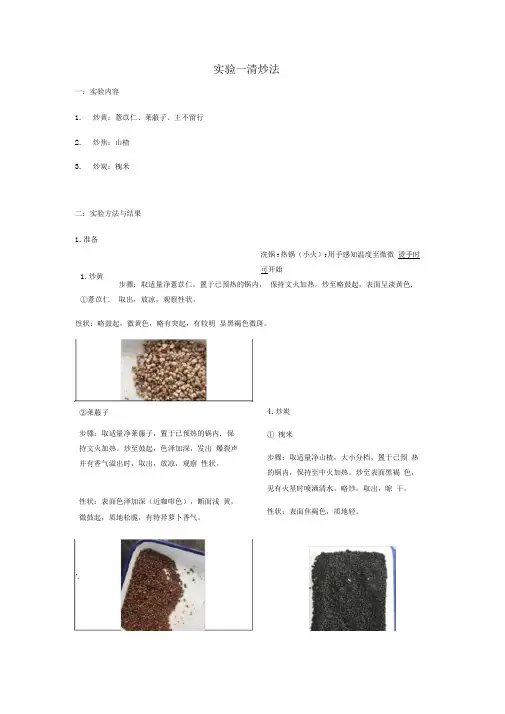

一:实验内容1. 炒黄:薏苡仁、莱菔子、王不留行2. 炒焦:山楂3. 炒炭:槐米二:实验方法与结果1.准备洗锅T 热锅(小火)T 用手感知温度至微微烫手时可开始步骤:取适量净薏苡仁,置于已预热的锅内, 保持文火加热。

炒至略鼓起,表面呈淡黄色,取出,放凉,观察性状。

性状:略鼓起,微黄色,略有突起,有较明 显黑褐色微斑。

实验一清炒法1.炒黄①薏苡仁 步骤:取适量净莱菔子,置于已预热的锅内, 保持文火加热。

炒至鼓起,色泽加深,发出 爆裂声并有香气溢出时,取出,放凉,观察 性状。

性状:表面色泽加深(近咖啡色),断面浅 黄,微鼓起,质地松脆,有特异萝卜香气。

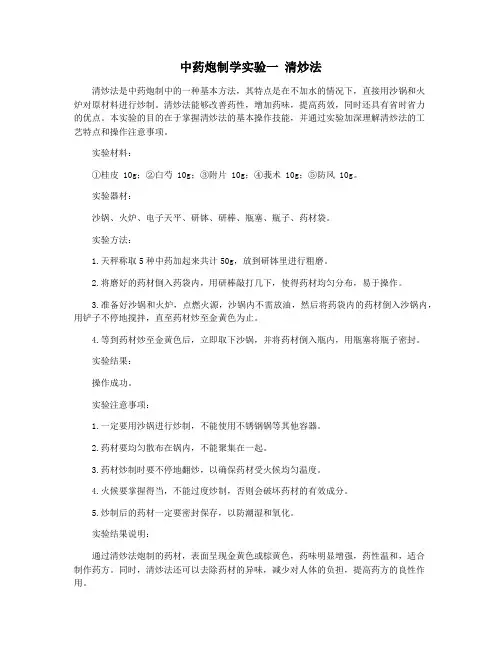

4.炒炭 ① 槐米 步骤:取适量净山楂,大小分档,置于已预 热的锅内,保持至中火加热。

炒至表面黑褐 色,见有火星时喷洒清水,略炒,取出,晾 干。

性状:表面焦褐色,质地轻。

②莱菔子③王不留行步骤:取适量净王不留行,置于已预热的锅内,调至中火加热。

炒至大部分爆白花(80 % 以上),取出,放凉。

性状:大多数爆开球状白花,质地松脆。

3.炒焦①山楂步骤:取适量净山楂,大小分档,置于已预热的锅内,保持至中火加热。

炒至外表焦褐色,内部焦黄色,取出,放凉。

性状:外表焦褐色,内部焦黄色,有酸味。

图4焦山楂三:实验讨论与分析1. 讨论:①锅及锅铲使用之前必须进行清洗以免引入杂质,转换药材时也必须清洗。

②炒山楂之前须大小分档以免生熟不均匀。

③炒制应控制顺序,将需要小火炒的药物排在前面。

④锅必须预热到合适温度,以免形成“僵子”。

⑤盛放药材的盘子应随时预备在锅旁,以利于火候恰当时及时盛出。

⑥操作时需随时翻炒不能停,尤其是易焦易炭化的药材。

⑦研碎焦山楂时应注意随时把山楂核挑出,以免研碎不到位且费力。

2. 分析结果:①炒制的薏苡仁表面黑褐色微斑较多,两次清洗锅具也未得到解决,应该是翻炒时锅铲剐蹭锅具底部导致的。

②炒山楂的生熟不均匀,不得不把一些丢弃一些重新炒制。

据此了解到炒山楂前大小分档应指的主要是山楂切片的厚薄而不是片的大小。

中药炮制学实验一清炒法

清炒法是中药炮制中的一种基本方法,其特点是在不加水的情况下,直接用沙锅和火

炉对原材料进行炒制。

清炒法能够改善药性,增加药味,提高药效,同时还具有省时省力

的优点。

本实验的目的在于掌握清炒法的基本操作技能,并通过实验加深理解清炒法的工

艺特点和操作注意事项。

实验材料:

①桂皮 10g;②白芍 10g;③附片 10g;④莪术 10g;⑤防风 10g。

实验器材:

沙锅、火炉、电子天平、研钵、研棒、瓶塞、瓶子、药材袋。

实验方法:

1.天秤称取5种中药加起来共计50g,放到研钵里进行粗磨。

2.将磨好的药材倒入药袋内,用研棒敲打几下,使得药材均匀分布,易于操作。

3.准备好沙锅和火炉,点燃火源,沙锅内不需放油,然后将药袋内的药材倒入沙锅内,用铲子不停地搅拌,直至药材炒至金黄色为止。

4.等到药材炒至金黄色后,立即取下沙锅,并将药材倒入瓶内,用瓶塞将瓶子密封。

实验结果:

操作成功。

实验注意事项:

1.一定要用沙锅进行炒制,不能使用不锈钢锅等其他容器。

2.药材要均匀散布在锅内,不能聚集在一起。

3.药材炒制时要不停地翻炒,以确保药材受火候均匀温度。

4.火候要掌握得当,不能过度炒制,否则会破坏药材的有效成分。

5.炒制后的药材一定要密封保存,以防潮湿和氧化。

实验结果说明:

通过清炒法炮制的药材,表面呈现金黄色或棕黄色,药味明显增强,药性温和,适合

制作药方。

同时,清炒法还可以去除药材的异味,减少对人体的负担,提高药方的良性作用。

第八章炒制一、含义:炒法——将净制或切制过的药物,筛去灰屑,大小分档,置炒制容器内,加辅料或不加辅料,用不同火力加热,并不断翻动或转动使之达到一定程度的炮制方法。

二、基本概念1. 火力:火的大小或温度的高低。

文火——小火,武火——大火或强火。

文武火——先文火,后武火,或文火、武火交替使用中火——介于文火和武火之间。

2. 火候:反映药物的受热程度和加热时间、火力大小的综合概念。

3. 火色:药物炒制受热后色泽的改变。

三、分类1. 根据炒法的操作及加辅料与否,可分为清炒法(单炒法)和加辅料炒法(合炒法)。

2. 清炒又叫不加辅料炒,或干炒。

根据加热程度不同而分为炒黄、炒焦和炒炭。

例如:炒黄(牛蒡子);炒焦(山楂);炒炭(干姜)。

3. 加辅料炒法则根据所加辅料的不同而分为麦麸炒、米炒、土炒、砂炒、蛤粉炒和滑石粉炒等法。

加辅料炒――麸炒(枳壳);――米炒(党参);――土炒(山药);――砂炒(鸡内金);――蛤粉炒(阿胶);――滑石粉炒(刺猬皮)。

四、目的1.有利于有效成分的煎出,提高药效;2.降低毒性,减少刺激性,缓和药性;3.改变药性,扩大用药范围;4.矫味矫臭;5.便于制剂和贮存。

第一节单炒一、含义单炒——不加任何辅料的炒法称为单炒,又称清炒。

二、分类根据火候及程度的不同分为炒黄、炒焦和炒炭。

三、目的1.增强疗效。

如王不留行、牛蒡子;焦麦芽、焦山楂;2.降低毒性或副作用。

如牵牛子(峻泄);莱菔子、栝楼仁(恶心呕吐);3.缓和药性。

如葶苈子、牵牛子;4.增强或产生止血作用。

如地榆、茜草、荆芥、丹皮;5.保证疗效,利于贮存。

如槐米;海螵蛸(杀虫卵)。

四、注意事项1.炒黄时防焦化,炒焦时防炭化,炒炭时防完全灰化,失去药效。

(1)炒黄要求:“炒黄取其黄,黄而不焦”。

(2)炒焦要求:“炒焦则取其芳香之性,要焦而不炭”。

(3)炒炭要求:“炒炭存性”。

防止完全炭化,要在药物内部保持药物的固有性质。

2.药物必须大小分档,选择适当火力。

一、实验目的1. 理解炒法在中药炮制中的重要性及作用。

2. 掌握炒黄、炒焦、炒炭等不同炒法的基本操作方法和火候控制。

3. 观察并分析不同炒法对药材性状、药效和药性的影响。

二、实验原理炒法是中药炮制过程中的一种常用方法,通过加热使药材表面干燥、焦化或炭化,以达到改变药性、提高疗效、降低毒性、矫味矫臭等目的。

根据火候的不同,炒法可分为炒黄、炒焦、炒炭等。

三、实验材料1. 药材:酸枣仁、王不留行、牵牛子、冬瓜子、薏苡仁、山楂、槟榔、麦芽、栀子、蒲黄、槐米、荆芥。

2. 器材:炉子、铁锅、铁铲、瓷盆、筛子、温度计、天平、竹匾等。

四、实验步骤1. 炒黄- 酸枣仁:取净酸枣仁,称重,置热锅内,用文火炒至鼓起微有爆裂声,颜色微变深,并嗅到药香气时,出锅放凉,称重。

- 王不留行:取净王不留行,称重,置热锅内,用中火加热,不断翻炒至大部分爆成白花,迅速出锅放凉,称重。

- 牵牛子:取净牵牛子,称重,置热锅内,用中火炒至表面微焦,有爆裂声,取出放凉,称重。

2. 炒焦- 山楂:取净山楂,称重,置热锅内,用中火炒至表面焦褐色,有香气,取出放凉,称重。

- 槟榔:取净槟榔,称重,置热锅内,用中火炒至表面焦褐色,有香气,取出放凉,称重。

- 麦芽:取净麦芽,称重,置热锅内,用中火炒至表面焦褐色,有香气,取出放凉,称重。

- 栀子:取净栀子,称重,置热锅内,用中火炒至表面焦褐色,有香气,取出放凉,称重。

3. 炒炭- 蒲黄:取净蒲黄,称重,置热锅内,用武火炒至表面焦黑色,取出放凉,称重。

- 槐米:取净槐米,称重,置热锅内,用武火炒至表面焦黑色,取出放凉,称重。

- 荆芥:取净荆芥,称重,置热锅内,用武火炒至表面焦黑色,取出放凉,称重。

五、实验结果与分析1. 炒黄- 酸枣仁:炒后呈紫红色,鼓起,有裂纹,无焦斑,手捻种皮易脱落,具香气。

- 王不留行:炒后种皮炸裂,80%以上爆成白花,体轻质脆。

- 牵牛子:炒后表面微焦,有爆裂声。

2. 炒焦- 山楂、槟榔、麦芽、栀子:炒后呈焦褐色,有香气。

(精)《中药炮制学》基础知识之炒法【目的要求】①掌握操作方法、注意事项、成品质量及炮制作用;②熟悉现代研究概况;③了解炒法的含义第一节概述炒法:将净制或切制过的药物,筛去灰屑,大小分档,置炒制容器内,加辅料或不加辅料,用不同火力加热,并不断翻动或转动使之达到一定程度的炮制方法。

分类清炒法(单炒法):炒黄、炒焦、炒炭加辅料炒法(合炒法):麦麸炒、米炒、土炒、砂炒、蛤粉炒、滑石粉炒热源:最初用火:柴火,有柳木火、桑木火、炭火等。

→→现代多用:煤气、油、电。

基本概念火力:指热源的强度①文火即小火;②武火即大火或强火;③介于文火和武火之间的即为中火。

④文武火是先文火,后武火,或文火、武火交替使用。

火候:药物炮炙程度。

即药物的受热程度和加热时间、火力大小等综合概念。

火色:药物炒制受热后色泽的改变。

操作手工炒:一般先将锅预热,投入大小分档的药物,迅速拌炒,亮锅底加热至所需程度,取出。

①用具:有铁锅、铁铲、刷子、簸箕等;②方法:倾斜放锅(倾斜30~450),利于搅拌和翻动。

机器炒:主要用有平锅式炒药机和滚筒式炒药机。

平锅式炒药机:适用于种子类药材。

滚筒式炒药机:适用于大多数药物。

以煤/油/气/电加热,滚筒内壁有螺齿,打正转时炒药,打反转时出药。

大大减少了劳动强度,又保证了药物炒制质量。

电脑程控炒药机:(自动或手动)能保证炒制品程度均一,质量稳定。

特别是采用烘烤与锅底“双给热”方式,良好的温场更保证饮片受热均匀并缩短炒制时间。

第二节清炒法不加任何辅料的炒法称为清炒法。

步骤:(锅)预热→投药→翻炒→出锅目的①增强疗a.易于有效成分的煎出而增效【王不留行、紫苏子、牛蒡子等】;b.炒后增强焦香味而增强消食健脾作用【焦麦芽、焦山楂等】②降低毒性或副作用【牵牛子、莱菔子、栝楼仁等】③缓和药性【葶苈子、牵牛子等】④增强或产生止血作用. a.炒炭后止血作用增强【地榆、槐花、茜草等】;b.炒炭后产生止血作用【荆芥、牡丹皮等】⑤保证疗效,利于贮存 a.杀酶保苷【槐米、苦杏、酸枣仁等】;b.可以除去水分、杀死微生物,或杀死虫卵,从而利于贮存。

中药炮制学:清炒法中药炮制学:清炒法炒法分为清炒法和加辅料(固体辅料)炒法两大类。

每类又包括数种操作方法。

清炒法包括炒黄、炒焦、炒炭;加辅料炒法包括麸炒、米炒、土炒、砂炒、蛤粉炒及滑石粉炒。

一般说来,炒黄多用文火,但王不留行、苍耳子、山楂用中火;炒焦多用中火;炒炭多用武火,但蒲黄用中火。

加辅料炒多用中火或武火,其中砂炒用武火。

炒法分手工炒和机器炒两种,机器炒常用平锅式炒药机和滚筒式炒药机。

一、清炒法的操作方法:清炒法包括炒黄、炒焦、炒炭3种不同的火候要求,炒黄(包括炒爆)是将净选或切制后药物,置炒制容器内,用文火或中火加热,炒至药物表面呈黄色或较原色稍深,或发泡鼓起,或爆裂,并透出药物固有气味,如牛蒡子、芥子、王不留行、酸枣仁、槐花等。

芥子炒黄散出香辣气。

王不留行炒至大部分爆成白花。

炒焦是将净选或切制后的药物,置炒制容器内,用武火或中火加热,炒至药物表面呈焦黄或焦褐色,内部颜色加深,并具有焦香气味,如山楂、栀子、槟榔等。

炒炭是指将净选或切制后药物,置炒制容器内,用武火或中火加热,炒至药物表面焦黑色,内部呈焦黄色或焦褐色。

炒炭要求存性,"存性"是指炒炭后药物只能部分炭化,更不能灰化。

未炭化部分应保存药物的固有气味;花、叶、草等炒炭后仍可清晰辩别药物原形,如槐花、菊花、荆芥、大蓟等。

蒲黄用中火炒至棕褐色。

荆芥武火炒至表面黑褐色。

二、清炒的目的有:1.增强疗效种子果实类药物均可通过炒黄,使其果皮、种皮爆裂,易于煎出有效物质,如紫苏子、芥子、决明子等;炒黄可杀酶保苷的有槐米、芥子、牛蒡子、杏仁等;谷芽、麦芽、山楂炒后产生焦香气,可增强健脾消食作用。

2.降低毒性或消除副作用如苍耳子炒黄降低毒性;牵牛子炒后可缓和峻烈作用,莱菔子、瓜蒌仁等生品有闷臭气,易致恶心或呕吐,炒后气香,可纠此弊。

3.缓和或改变药性有些药物作用峻烈,炒后药性缓和,免伤正气,如葶苈子、郁李仁、川楝子等;牛蒡子炒黄缓和寒滑之性;芥子缓和辛散走窜之性;有些药物炒后药性会发生一定的变化,以适应临床的需要,如干姜偏燥,长于温中散寒,回阳通脉。

中药炮制炒法的名词解释中药作为中国文化的瑰宝之一,拥有悠久的历史和广泛的应用。

中药的炮制是中医药学中一个重要的环节,其中炒法是常用的一种炮制方法。

本文将来解释中药炮制炒法的相关名词,探讨其原理和应用。

一、炮制炮制是指对中药进行加工和处理,以达到去除毒性、增强药效、改善口感等目的的过程。

炮制的方法有多种,如炙、炒、煅、蒸等。

其中炒法是常用的一种炮制方法,被广泛应用于中药的炮制过程中。

二、炒法炒法是指将药材放入锅中,用明火进行炒烤的过程。

其目的是通过温热作用,改变药材的性味和活性,以增强药效和提高可溶性。

炒法主要包括干炒和水炒两种方法。

1. 干炒干炒是指将药材放入干热锅中进行炒炙的方法。

在干炒过程中,药材需要经过干烤,使其内部的水分蒸发并发生一系列物质变化。

这样能调整药材的性质,去除寒凉之气,增强药材的温热作用。

常见的干炒方法有炒黑、炒白等。

2. 水炒水炒是指在炒制过程中,加入适量的水进行炒烤的方法。

水炒主要适用于一些药材质地较软的中药,如地黄、人参等。

在水炒过程中,通过水蒸发使药材发生改变,较好地保留了药材中的有效成分。

三、炒法的原理炒法主要依靠热量传递和温度升高来改变药材的性质和活性。

具体而言,炒法能改变药材中的有效成分的溶解度,使其溶于水或溶于有机溶剂,提高药效。

同时,炒法也能使药性更加平和,降低药材的毒性。

四、炒法的应用炒法作为中药炮制中的一种常用方法,广泛应用于中药的加工和制备过程中。

通过炒法的处理,一些具有寒凉性质的药材能够被转化为温热性质,增强药效;一些药材中的毒性成分能够得到降解和去除,提高药材的安全性。

在实际应用中,炒法还可以根据不同药材的特点和需要进行不同的炒制时间和温度控制,以达到最佳的效果。

同时,炒法还可以与其他炮制方法相结合,如炒炙与煅制相结合,以更好地发挥药物的作用。

总之,中药炮制炒法是中医药学中的重要环节之一。

通过炒制的过程,中药能够得到改良和提高,以增强其疗效和使用价值。

(干货)执业药师资格考试“中药学专业知识:炒法”一、炒法目的(1)利于药物有效成分的溶出,增强疗效。

有“逢子必炒”之说。

(2)缓和或改变药性。

槐花炒黄缓和苦寒之性;牛蒡子炒黄缓和寒滑之性等。

(3)降低毒性或减少刺激性。

如苍耳子、牵牛子、使君子。

(4)利于贮存和制剂。

如槐花、芥子。

二、炒法的操作、代表性药物炮制作用和目的(一)清炒法操作方法:炒黄、炒焦、炒炭:文火、中火、武火。

特殊:炒黄用中火-王不留行、苍耳子;炒焦用武火-焦山楂;炒炭用中火-蒲黄。

1.炒黄:牛蒡子:炒后缓和寒滑之性,杀酶保苷,便于煎出。

长于解毒透疹,利咽散结,化痰止咳。

芥子:炒后缓和辛散走窜,避免耗气伤阴,善于顺气豁痰,杀酶保苷,易于煎出。

王不留行:生品长于消痈肿。

炒后易于煎出,且走散力较强,长于活血通经,下乳,通淋。

莱菔子:炒后缓和药性,避免生服后恶心,易于煎出有效成分,长于消食除胀,降气化痰。

苍耳子:炒后降低毒性,长于通鼻窍,祛风湿,止痛。

2.炒焦:山楂:炒黄(中火),炒焦(武火),炒炭。

生山楂活血化淤;炒山楂酸味减弱善于消积化食;焦山楂不仅酸味减弱,且增强苦味,长于消食止泻;山楂炭收涩,止血、止泻。

栀子:炒黄、炒焦、炒炭。

生品长于泻火利湿、凉血解毒。

炮制后苦寒之性减弱,对胃的刺激减小。

炒栀子和焦栀子清热除烦;栀子炭善于凉血止血。

3.炒炭:大蓟:生品凉血消肿力胜;炒炭收敛止血增强。

蒲黄:生品行血化瘀,利尿通淋力胜;炒炭能增强止血的作用。

荆芥:生品辛散,祛风解表;炒荆芥祛风理血;炒炭后辛散作用极弱,具有止血功效。

(二)加固体辅料炒1.麸炒目的:增强疗效(山药、白术、芡实),缓和药性(苍术、枳实、薏苡仁),矫臭矫味(僵蚕)。

操作方法:①净麸炒:100Kg药材用麦麸10-15Kg。

②蜜麸炒:每100kg药物,用蜜麸10kg。

③糖麸炒:每100kg药物,用糖麸10kg。

枳壳:生枳壳行气宽中除胀。

麸炒缓和燥性和酸性,增强理气健胃消胀作用,适宜于年老体弱而气滞者。

中药炮制学——炮制方法各论及其主要药物第一节炒法一、目的(一)炒黄法的目的1.利于药物有效成分的溶出,增强疗效“逢子必炒”,如牵牛子等。

2.缓和或改变药性如槐花炒黄缓和苦寒之性。

3.破酶保苷,保存药效如槐花、芥子等。

4.降低毒性如苍耳子、牵牛子生用有小毒,炒黄后毒性降低。

5.除去药材中部分水分,防止其发霉、变质。

(二)炒焦法的目的1.增加药物消食健脾作用如山楂、神曲等。

2.减少药物刺激性山楂炒焦有机酸含量降低,刺激性减小。

3.缓和药性栀子炒焦缓和苦寒之性。

(三)炒炭法的目的增强或产生止血等作用。

(四)麸炒法的目的1.增强疗效:如白术经麸炒后,可增强补脾作用。

2.缓和药性:如枳实经麸炒后药性缓和。

3.矫臭矫味,清洁药物。

(五)米炒法的目的1.增强药物的健脾止泻作用:如党参。

2.降低药物的毒性:如红娘子、斑蝥。

3.矫正不良气味:如斑蝥、红娘子。

(六)土炒法的目的增强药物补脾止泻的功能。

如山药。

(七)砂炒法的目的1.增强疗效,便于调剂和制剂。

如狗脊、穿山甲等。

2.降低毒性。

如马钱子等。

3.便于去毛。

如马钱子、骨碎补等。

4.矫臭矫味。

如鸡内金、脐带等。

(八)蛤粉炒法的目的1.药物质地酥脆,便于制剂和调剂:如阿胶等。

2.降低滋腻之性,矫正不良气味:如阿胶等。

3.增强某些药物清热化痰的功效:如阿胶。

(九)滑石粉炒法的目的1.使药物质地酥脆,便于粉碎和煎煮:如象皮。

2.降低毒性及矫正不良气味:如刺猬皮、水蛭等。

二、操作方法(一)炒黄的操作方法药物置热锅内,文火(或中火)炒至药物较原色加深,鼓起,有爆裂声,并有香气逸出时,取出放凉。

判断火候的方法:1)对比看浅者至黄色,深者至较生品色加深;2)闻香气炒至透出药物的固有气味;3)听爆声加热种皮膨胀爆裂的声响;4)形态变化膨胀鼓起,甚至爆裂开花;5)看断面掰开种子断面呈淡黄色。

(二)炒焦的操作方法药物,置热锅内,中火加热,炒至药物表面焦黄色或焦褐色,有焦香气逸出时,出锅,摊开晾凉。