有晶体眼人工晶体植入术后波前相差变化

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:5

常识综述从人类视网膜感光细胞的密度推算出人眼的极限视力可达3.0甚至更高,但由于人类进化过程中对远视力的需要逐渐下降,以及角膜和晶状体等器官的光学性能退化等原因,导致出现各种像差,因此人眼的理想视力只有1.5或更差,并且这些像差不能被现有的眼镜和隐形眼镜矫正。

波阵面像差(波前像差)原本是一项天文学技术,其发展由来已久,主要用来纠正天文望远镜等的像差,以便能更清晰地观测到更远距离的天体。

像差理论做为研究非理想光学系统的基础早已广泛地应用于制造光学精密仪器,当波前像差技术应用于眼科后,才与我们的生活变得更加关系密切。

目前波前像差仪有很多种,可分为客观法和主观法两类。

客观法根据其设计原理,又可分为:可1基于而当受检Zeiss公司),2以Tscherning像差理论为基础,通过计算投射到视网膜上的光线偏移而得出结果。

图6-2图10Allegretto 3以Smirnov-Scheiner理论为基础,其方法是通过对进入中心凹的每一光线进行补偿调整使之在视网膜成像完善。

其原理与临床应用的屈光计、检影镜很相似,所有进入视网膜的光线都向中央一点会聚,通过在各轴向上对瞳孔的快速裂隙扫描而实现,眼底反光被CCD捕捉从而得到眼的波阵面像差。

基于此原理的像差仪包括Emory视觉矫正系统和OPD扫描系统(Nidek公司)等。

图6-3基于Smirnov-Scheiner原理的像差测量示意图二、主观式像差仪根据光路追踪原理设计,利用空间分辨折射仪以心理物理方法测量人眼像差。

假设眼处于衍射的极限时,聚焦在无穷远,因而无穷远的点光源通过瞳孔不同区域进入眼内,将会聚焦在视网膜上的一点。

当眼存在像差时,进入眼内的光线将不会聚焦在同一点上,点光源的像将是一个模糊像,该像点与中心发生了偏移,导致波阵面平面的光线射入眼球后由理论上的球面波变成了不规则的曲面波,通过数学换算,得到放大在瞳孔面上的眼底点扩散函数。

基于此原理的像差仪有WFA-1000人眼像差仪(苏州亮睛公司)。

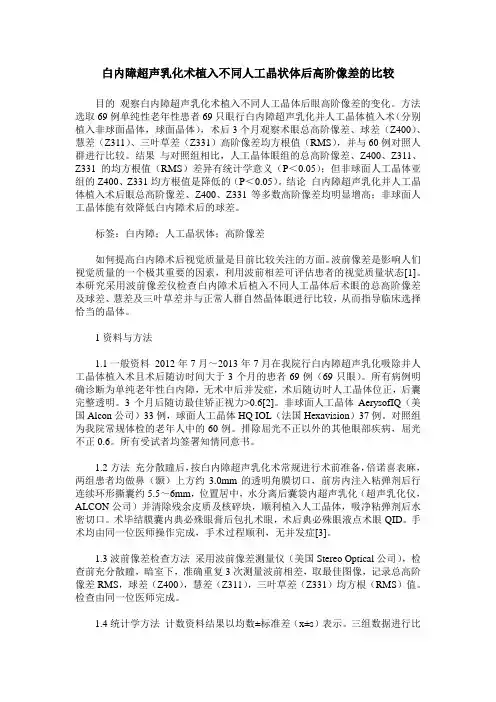

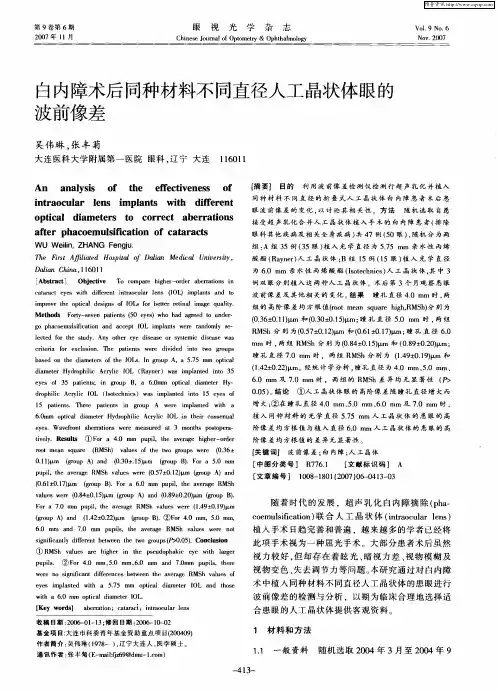

白内障超声乳化术植入不同人工晶状体后高阶像差的比较目的观察白内障超声乳化术植入不同人工晶体后眼高阶像差的变化。

方法选取69例单纯性老年性患者69只眼行白内障超声乳化并人工晶体植入术(分别植入非球面晶体,球面晶体),术后3个月观察术眼总高阶像差、球差(Z400)、慧差(Z311)、三叶草差(Z331)高阶像差均方根值(RMS),并与60例对照人群进行比较。

结果与对照组相比,人工晶体眼组的总高阶像差、Z400、Z311、Z331的均方根值(RMS)差异有统计学意义(P<0.05);但非球面人工晶体亚组的Z400、Z331均方根值是降低的(P<0.05)。

结论白内障超声乳化并人工晶体植入术后眼总高阶像差、Z400、Z331等多数高阶像差均明显增高;非球面人工晶体能有效降低白内障术后的球差。

标签:白内障;人工晶状体;高阶像差如何提高白内障术后视觉质量是目前比较关注的方面。

波前像差是影响人们视觉质量的一个极其重要的因素,利用波前相差可评估患者的视觉质量状态[1]。

本研究采用波前像差仪检查白内障术后植入不同人工晶体后术眼的总高阶像差及球差、慧差及三叶草差并与正常人群自然晶体眼进行比较,从而指导临床选择恰当的晶体。

1资料与方法1.1一般资料2012年7月~2013年7月在我院行白内障超声乳化吸除并人工晶体植入术且术后随访时间大于3个月的患者69例(69只眼)。

所有病例明确诊断为单纯老年性白内障,无术中后并发症,术后随访时人工晶体位正,后囊完整透明。

3个月后随访最佳矫正视力>0.6[2]。

非球面人工晶体AerysofIQ(美国Alcon公司)33例,球面人工晶体HQ IOL(法国Hexavision)37例。

对照组为我院常规体检的老年人中的60例。

排除屈光不正以外的其他眼部疾病,屈光不正0.6。

所有受试者均签署知情同意书。

1.2方法充分散瞳后,按白内障超声乳化术常规进行术前准备,倍诺喜表麻,两组患者均做鼻(颞)上方约3.0mm的透明角膜切口,前房内注入粘弹剂后行连续环形撕囊约5.5~6mm,位置居中,水分离后囊袋内超声乳化(超声乳化仪,ALCON公司)并清除残余皮质及核碎块,顺利植入人工晶体,吸净粘弹剂后水密切口。

白内障人工晶状体植入术后对比敏感度及波前像差视觉质

量的评价的开题报告

1. 研究背景和意义

白内障是一种常见而且严重的眼部疾病,它通常在老年人中发生。

白内障会导致晶状体透明度下降,从而影响视觉质量和敏感度。

最常见的治疗方法是人工晶状体植入术。

然而,在不同的人工晶状体材料和手术技术下,患者的视觉质量和敏感度可能存在差异。

因此,对比不同人工晶状体材料和手术技术下患者视觉质量和敏感度的改变,对于优化手术方案、提高手术效果具有重要的临床意义。

2. 研究方法

本研究计划招募100名接受白内障人工晶状体植入术的患者,并随机分为两组。

一组接受常规人工晶状体植入术,另一组接受采用高端人工晶状体材料和波前像差技术的改良手术方案。

所有患者将在术前和术后分别进行视力和波前像差视觉质量测试,以比较两组患者的敏感度和视觉质量水平的差异。

视力测试将以不同的光强度和大小的字母或符号作为视觉刺激,以确定患者对视觉刺激的敏感度;波前像差视觉质量测试将评估患者对不同视场大小和光照条件下的图像质量的感知,并分析不同人工晶状体材料和手术技术下的视觉质量和敏感度差异。

3. 研究预期结果

本研究预计能够评估白内障人工晶状体植入术后患者的视觉质量和敏感度,比较不同人工晶状体材料和手术技术下的术后效果,为优化手术方案和提高手术效果提供参考。

研究结果可以为患者选择最合适的治疗方案提供科学依据,为改进白内障手术技术和人工晶状体材料提供指导。

WASCA 波前像差仪对于改进的非球面人工晶体的评价2003年旧金山ASCRS 蔡司波前像差研讨会Mark Packer, MD Clinical Assistant Professor Casey Eye Institute Oregon Health & Science University波前像差分析仪在眼科的应用已经有几年的历史了。

它的主要目的是测量高阶像差。

所谓的高阶像差就是瞳孔区内屈光力的一种复杂和不均匀的分布,不能用球镜和柱镜来表示。

高阶像差考虑到了光学系统真正的物理特性,比如焦距的变化以及随孔径变化放大率的改变等。

我们对一级光学系统很熟悉,它是一种近轴光线所构成的理想简化的光学系统。

为了描述任何真正由角膜、晶体、孔径大小或者瞳孔组成光学系统的实际图像的生成,我们可以采用多项式展开的数学式来表达。

当不考虑孔径大小对光学功能的影响时,这种表达又把复杂的光学系统分解成简单的一级光学系统。

随着飞点扫描准分子激光机矫正高阶像差的出现,人人好像都可以获得超视力。

但是标准PRK、LASIK术后波前像差测量发现球柱镜矫正本身会导致高阶像差大幅度的增加,特别是球差(图1)。

球差的产生主要是距瞳孔不同地方的光线的焦距不同。

在考虑矫正高阶像差前,首要任务应该是优化标准手术。

像差优化的切削模式方法可以最低程度降低手术引起的像差。

因此即使不使用个体化手术,术后的视力效果也非常好。

因为光学系统包括角膜和晶体,因此我们很自然的会问像差技术以及更加高级的光学设计方法是否也可以使晶体屈光手术受益。

这篇演讲中我会报告白内障手术中相关方法的结果。

最近的研究也表明,随着年龄的老化,眼睛总的像差会增加。

年轻患者晶体的球差和角膜的球差符号相反,基本上可以互相抵消。

老年患者因为晶体老化,这种平衡就会被破坏,因此光学质量就会下降。

实际上老年人晶体的球差从正值变成负值,幅度也增加了三倍。

尽管现在的单焦人工晶体的光学性能比健康的自然晶体好,但是标准人工晶体植入后视网膜的成像质量却不如健康的自然晶体好。

视觉波前像差的研究及新进展传统的人眼视觉光学系统的成像问题,均为近轴光线的成像,即为理想的光学成像,但是在实际的人眼成像系统中往往不可能达到理想的效果,因为人眼光学系统本身存在波前像差。

随着眼视光学和相关科学技术的突飞猛进,特别是波前像差测量仪器和图形重建技术的突破,使得波前像差理论由单纯的物理光学概念成为可以影响人眼视觉质量的重要因素。

并成为激光矫视领域的研究和应用焦点,在眼科界逐渐被认识且被不断推广。

一、历史回顾波前技术在激光视力矫正手术问世之前很久就已经出现了。

早在几个世纪前,就发现人眼存在单色像差。

约400年前,Scheiner在试验中发现,存在屈光问题的眼睛在通过前方2个孔洞看远方的一个物体时会将其看成2个物象,如果3个孔洞,则会看成3个物象。

这是观察到的最初级的像差。

然而,基于几何光学原理对人眼光学系统特性的传统评价方法存在很大的局限性,直至近代物理学研究发现光具有波粒二象性。

研究光粒子性的领域属于几何学范畴,光的波动性领域则属于物理学范畴。

几何光学是光学最早发展起来的学科。

在几何光学中,仅以光线的直线传播为基础,研究其在透明介质中的传播规律,例如反射和折射定律。

但是有些光学现象,例如衍射、干涉和偏振,不能由反射和折射定律解释,却能很容易由光的横向波动性特征解释,热辐射、光电效应等亦为粒子特性。

根据光的波粒二象性理论可以完整评价和描述人眼成像偏差。

Hartman- Shack波前分析仪最早出现的原因是为了天文学的需要。

1900年,天文学家JohannesHartmann发明了一种测量光线经过反射镜和镜片的像差的方法,这样就可以找出反射镜和镜片上的任何不完美和瑕疵。

Hartmann的方法是使用一个金属圆盘,在上面钻规则间距的孔洞,然后把圆盘放在反射镜或镜片的前面,最后再记录位于反射镜或镜片的焦点的影像。

因此,当光线经过一个完美的反射镜或镜片的时候,就会产生一个规则间距光点的影像。

假如影像不是规则间距的影像,那么就可以测量出反射镜或镜片的像差。

目录摘要 (1)前言 (2)材料与方法 (3)结果 (5)讨论 (7)结论 (9)参考文献 (9)英文摘要 (12)致谢 (13)缩略词表 (14)论文原创性声明 (15)附:综述 (16)附:临床能力考核有关材料:临床轮转考核表复印件(按时间顺序)学术活动情况表复印件(按时间顺序)临床能力考试及学位答辩情况表复印件有晶体眼后房型人工晶体植入术后早期眼压变化的影响因素专业:眼科学研究生:谷李影导师:谷浩副教授【摘要】目的探讨有晶状体眼后房型人工晶体植入(ICL)术后早期眼压变化以及相关影响因素和治疗。

方法对30例(60眼)连续病例进行分析,测量术前、术后4小时、8小时、1天、1周、1月、3月眼压、前房深度、小梁虹膜夹角、拱高等参数,探究眼压与相关参数的关系。

结果术前眼压为11.8~20.4mmHg(平均13.65±2.37mmHg),术后4小时、8小时、1天、1周、1个月及3个月时眼压别为21.58±1.86mmHg、20.79±2.18mmHg、18.35±2.34mmHg、18.04±2.79mmHg、13.15±2.41mmHg和14.21±2.99mmHg,与术前比较,术后4小时、8小时、一天、一周的眼压增高,变化有统计学差异( P <0. 05)。

术后1个月及3个月时眼压变化无统计学差异( P >0. 05)。

术后4小时、1天时小梁虹膜夹角大小,与术后一个月比较,有统计学差异( P <0. 05)。

结论 ICL植入术后早期多种因素均可导致眼压的增高,如手术损伤、粘弹物质的残留、虹膜周切口过小引起的瞳孔阻滞和糖皮质激素所致的激素性高眼压。

术后严密监测眼压,依据病因及时正确的做出个体化治疗可以有效控制眼压和获得更好的手术疗效。

【关键词】有晶状体眼;后房型人工晶体;ICL;眼压;光学断层扫描仪前言高度近视是指近视度数大于600度的进行性近视。

OCT测量晶体眼后房型人工晶体植入术后眼前节形态变化研究曾观金;钟景贤【摘要】目的应用光学相干断层扫描技术(OCT)观察测量晶体眼后房型人工晶体植入术后眼前节形态变化情况。

方法选择我院收治的40例(80眼)高度近视患者为研究对象。

应用OCT观察测量晶体眼后房型人工晶体植入前后眼前房深度、容积、拱高及角膜厚度等参数变化,并常规检查手术前后视力及眼压变化。

结果所有患者均顺利完成人工晶体植入手术,术后未见人工晶体与晶状体及虹膜接触、无患者出现晶体移位、白内障及青光眼等并发症。

与术前最佳纠正视力比较,患者术后裸眼视力明显升高(P〈0.05),术后各时间点间比较无显著差异(P〉0.05);与术前比较,患者术后眼前房深度及容积均明显减小(P〈0.05),患者前房深度及容积术后各时间点间比较无显著差异(P〉0.05)。

患者眼压及角膜厚度术前与术后比较均无显著性差异,术后不同时间点拱高无明显变化(P〉0.05)。

结论应用OCT可准确观察和测量眼部结构变化,保障ICL植入术后患者眼部安全,预防术后并发症,值得推广。

【期刊名称】《白求恩医学杂志》【年(卷),期】2018(016)002【总页数】2页(P170-171)【关键词】高度近视;光学相干断层扫描技术;晶体眼后房型人工晶体植入术【作者】曾观金;钟景贤【作者单位】广东省江门新会爱尔新希望眼科医院眼科,529100;广东省江门新会爱尔新希望眼科医院眼科,529100;【正文语种】中文【中图分类】R776晶体眼后房型人工晶体(ICL)植入术是将人工晶体置入到眼后房睫状沟内并固定的一种矫治近视的有效方法。

由于该技术保留了患者的调节能力、且具有潜在的可逆性,术后疗效显著。

因此,被广泛应用到近视、远视及散光患者的临床治疗中[1,2]。

但术后易引起患者角膜内皮损伤及虹膜萎缩等并发症[3]。

患者术后需进行详细的观察和精确的测量,以便确保手术的稳定性、安全性以及预防并发症的发生。

常识综述从人类视网膜感光细胞的密度推算出人眼的极限视力可达3.0甚至更高,但由于人类进化过程中对远视力的需要逐渐下降,以及角膜和晶状体等器官的光学性能退化等原因,导致出现各种像差,因此人眼的理想视力只有1.5或更差,并且这些像差不能被现有的眼镜和隐形眼镜矫正。

波阵面像差(波前像差)原本是一项天文学技术,其发展由来已久,主要用来纠正天文望远镜等的像差,以便能更清晰地观测到更远距离的天体。

像差理论做为研究非理想光学系统的基础早已广泛地应用于制造光学精密仪器,当波前像差技术应用于眼科后,才与我们的生活变得更加关系密切。

目前波前像差仪有很多种,可分为客观法和主观法两类。

客观法根据其设计原理,又可分为:出射型像差仪、视网膜像型像差仪和入射可调式屈光计三种类型;主观法即心理物理学检查方法。

客观法的优点是快速、可重复性及可靠性好,但需使用较亮的照明光线,大部分还需要散瞳;主观法无需散瞳,可在眼睛存在调节的状态下检查眼的像差,但需对患者进行训练,检查较慢,可重复性较客观法差。

无论是主观法还是客观法像差仪,其基本原理是一样的,即选择性地监测通过瞳孔的部分光线,将其与无像差的理想光线进行比较,通过数学函数将像差以量化形式表达出来。

下面根据其设计原理来逐一介绍。

一、客观式像差仪1基于Schack-Hartmann眼球,穿过一透镜组,聚焦在一个CCD图像。

WASCA像差分析仪(Zeiss公司),Zywave2图即,像差分析仪(Wavelight公司)和视网膜光线追踪仪(Tracy公司)等。

3瞳孔的快速裂隙扫描而实现,眼底反光被CCD捕捉从而得到眼的波阵面像差。

基于此原理的像差仪包括Emory 视觉矫正系统和OPD扫描系统(Nidek公司)等。

图6-3基于Smirnov-Scheiner原理的像差测量示意图二、主观式像差仪根据光路追踪原理设计,利用空间分辨折射仪以心理物理方法测量人眼像差。

假设眼处于衍射的极限时,聚焦在无穷远,因而无穷远的点光源通过瞳孔不同区域进入眼内,将会聚焦在视网膜上的一点。

人工晶体度数偏差处理方法1.引言1.1 概述概述部分的内容:随着人工晶体眼内植入手术的广泛应用,度数偏差成为了一个常见的问题。

人工晶体度数偏差指的是手术后人工晶体度数与目标度数之间的差异。

度数偏差可能导致术后视力不理想,进而影响患者的生活质量。

本文旨在探讨处理人工晶体度数偏差的方法。

首先,我们将对人工晶体度数偏差的原因进行分析,包括手术操作中的技术因素以及人工晶体本身的制造问题。

其次,我们将探讨人工晶体度数偏差对患者的影响,包括视力质量的降低以及可能引发的其他眼部并发症。

最后,我们将详细介绍针对人工晶体度数偏差的处理方法,包括手术中的注意事项以及调整人工晶体度数的技术手段。

通过深入研究和总结已有的相关文献和实践经验,本文旨在为临床医生和眼科研究人员提供有关处理人工晶体度数偏差的方法和技巧,以改善患者的术后视力。

同时,本文也对未来研究方向进行了展望,希望能够不断完善和发展更有效的方法来处理人工晶体度数偏差问题。

总之,在本文中,我们将全面分析人工晶体度数偏差的原因和影响,并提供处理方法。

我们希望通过这些措施能够最大程度地减少度数偏差对患者视力的影响,为临床工作提供科学依据,并促进人工晶体技术的进一步发展和改进。

文章结构部分的内容可以如下所示:1.2 文章结构本文共分为三个部分,即引言、正文和结论。

在引言部分,首先进行概述,介绍人工晶体度数偏差处理方法的背景和意义。

其次,描述了本文的结构和各个章节的内容。

最后,明确了本文的目的,即介绍人工晶体度数偏差的原因、影响以及处理方法。

在正文部分,将详细讨论人工晶体度数偏差的原因。

通过介绍相关研究和实验结果,分析和探讨导致人工晶体度数偏差的各种因素,包括手术操作、矫正视力需求的不同、度数计算的误差等。

随后,探讨人工晶体度数偏差对患者的影响,涵盖视力质量、视觉舒适度和生活质量等方面。

接下来,详细介绍人工晶体度数偏差的处理方法。

根据实际应用和研究成果,逐一介绍各种处理方法的原理、步骤和效果,包括手术技术改进、计算模型修正和人工晶体设计优化等。

非球面人工晶状体植入术后临床效果观察摘要】目的:探讨Canon Staar KS-Ai非球面人工晶状体及Canon Staar KS-3球面人工晶状体植入术后,两组之间人眼波前像差的差异。

方法:老年性白内障患者40(40眼),随机分为两组,每组20眼,行超声乳化白内障吸除术联合人工晶状体植入术,分别植入Canon Staar KS-Ai非球面人工晶状体及Canon Staar KS-3球面人工晶状体,术后3个月做波前像差检查。

测量人工晶状体眼的球差、第三、第四、第五、第六阶像差及总体高阶像差,对检查结果进行T检验。

结果:瞳孔直径在5.0mm状态下Canon Staar KS-Ai非球面人工晶状体组的球差、第四、第五、第六阶像差及总体高阶像差均明显低于Canon Staar KS-3球面人工晶状体组,两组间差异具有统计学意义﹙P<0.05﹚。

结论:非球面人工晶状体眼视觉质量明显优于球面型人工晶状体眼。

【关键词】人工晶状体;非球面;波前像差【中图分类号】R779.66【文献标识码】B【文章编号】1008-6455(2010)09-0107-01近年来随着白内障超声乳化技术的广泛应用,人工晶状体也在逐渐改良、完善,患者对术后视觉质量的要求日益提高,白内障手术已从单纯的复明手术提高到屈光手术的高度。

以往白内障手术中植入传统的球面人工晶状体,增加了人眼的正球面像差[1,2],术后所出现的夜视力差、眩光、视物变色等视光学症状越来越受到白内障医生和患者的关注。

非球面人工晶状体因其本身具有负球面像差从而减小眼的球面像差,使患者明、暗视力、对比敏感度等视功能得到改善[3,4]。

为观察非球面人工晶状体的临床效果,我们对白内障超声乳化术联合Canon Staar KS-Ai非球面人工晶状体植入术后患者进行随访,研究其成像质量。

1资料和方法1.1资料与分组:收集2005年1月至2006年10月在我院行白内障超声乳化联合Canon Staar KS-Ai非球面人工晶状体植入20只眼作为观察组,同期收集20只眼植入Canon Staar KS-3球面人工晶状体作为对照组。

波前像差技术波前像差技术作为一项天文学技术,唯一通过了美国FDA认证,是由美国太空总署(NASA)开发出来的,它能数十倍地提高哈勃望远镜的分辨率,最初是为了减少在观察太空物体时产生的扭曲而逐步发展起来的,美国威视VISX公司巧妙地将此技术开发为医疗用途,运用波前技术功可尽弃在对个体视觉系统的缺陷,进行检测时,比传统的用眼镜和隐形眼镜的方法要精确25倍以上,在矫治近视的切削术过程中,医生就是利用波前提供的信息来进行个性化的治疗的。

而且绝大多数航天功臣都选择了波前相差引导的激光近视眼手术,不仅轻松摘掉了眼镜而且术后的视觉质量也非常的高,非常适宜于从事高精度工作的人群。

首先让我们知道物体通过光学系统后,其成像不能准确无误地再现物体原形的现象叫做像差。

在我们的屈光系统中不仅存在低阶像差,也就是我们通常所说的近视,远视,老视以及散光。

而且也存在各种各样的高阶像差,如球差,彗差,三叶草,四叶草,色差,不规则散光等。

不同的高阶像差都不同程度地影响我们的视觉质量。

波前相差技术的应用代表着激光近视眼手术进入了个性化时代,近视手术能够精准的根据每个人不同的检查结果制定针对性的手术治疗方案,更大的提高了近视眼手术的术后视觉效果。

运用波前像差的三方面优势:一、波前相差引导手术是可以矫正已有的像差;二、波前相差引导手术是可以避免传统LASIK手术可能造成的新像差;三、波前相差引导手术通过前两点,可有效提高视觉质量,避免像差造成的术后视力下降。

光学镜片和常规的LASIK手术只能矫正近视、远视和散光这些所谓的低阶像差,而不能矫正高阶像差。

常规的LASIK术后常出现视觉质量问题,如对比度下降、眩光、重影等现象,如果进行波前相差引导的LASIK个性化手术的话,不仅可以有效地矫治屈光不正使患者恢复正常的视力,更能针对性地去除妨碍患者视力恢复和影响视觉质量的各种高阶像差,从而使术后的视力更清晰,视觉质量更好。

波前像差技术检查波前相差技术已经广泛应用于眼科的领域,为患者视力的检查和引导激光手术顺利进行提供了可靠的保障。

有晶体眼人工晶体植入术后波前相差的变化

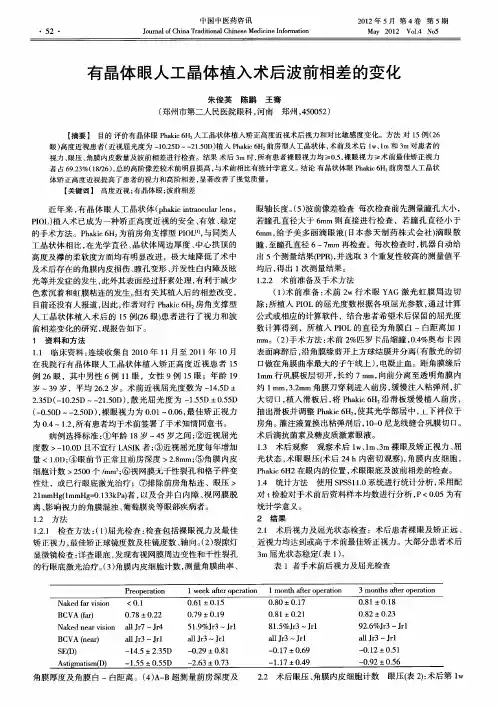

【摘要】目的评价有晶体眼phakic 6h2人工晶状体植入矫正高度近视术后视力和对比敏感度变化。

方法对15例(26眼)高度近视患者(近视屈光度为-10.25d~-21.50d)植入phakic 6h2前房型人工晶状体,术前及术后1w、1m和3m对患者的视力、眼压、角膜内皮数量及波前相差进行检查。

结果术后3m时,所有患者裸眼视力均≥0.5,裸眼视力≥术前最佳矫正视力者占69.23%(18/26),总的高阶像差较术前明显提高,与术前相比有统计学意义。

结论有晶状体眼phakic 6h2前房型人工晶状体矫正高度近视提高了患者的视力和高阶相差,显著改善了视觉质量。

【关键词】高度近视;有晶体眼;波前相差

近年来,有晶体眼人工晶状体(phakic intraocular lens,piol)植入术已成为一种矫正高度近视的安全、有效、稳定的手术方法。

phakic 6h2为前房角支撑型piol[1],与同类人工晶状体相比,在光学直径、晶状体周边厚度、中心拱顶的高度及襻的柔软度方面均有明显改进,极大地降低了术中及术后存在的角膜内皮损伤、瞳孔变形、并发性白内障及眩光等并发症的发生,此外其表面经过肝素处理,有利于减少色素沉着和虹膜粘连的发生。

但有关其植入后的相差改变,目前还没有人报道,因此,作者对行phakic 6h2房角支撑型人工晶状体植入术后的15例(26眼)患者进行了视力和波前相差变化的研究,现报告如下。

1资料和方法

1.1临床资料:连续收集自2010年11月至2011年10月在我院行有晶体眼人工晶状体植入矫正高度近视患者15例26眼,其中男性6例11眼,女性9例15眼;年龄19岁~39岁,平均26.2岁。

术前近视屈光度数为-14.5d±

2.35d(-10.25d~-21.50d),散光屈光度为-1.55d±0.55d(-0.50d~-2.50d),裸眼视力为0.01~0.06,最佳矫正视力为0.4~1.2,所有患者均于术前签署了手术知情同意书。

病例选择标准:①年龄18岁~45岁之间;②近视屈光度数>

-10.0d 且不宜行lasik 者;③近视屈光度每年增加量<1.0d;④眼前节正常且前房深度>2.8mm;⑤角膜内皮细胞计数>2500个

/mm2;⑥视网膜无干性裂孔和格子样变性灶,或已行眼底激光治疗;

⑦排除前房角粘连、眼压>21mmhg(1mmhg=0.133kpa)者,以及合并白内障、视网膜脱离、影响视力的角膜混浊、葡萄膜炎等眼部疾病者。

1.2方法

1.2.1检查方法:(1)屈光检查:检查包括裸眼视力及最佳矫正视力,最佳矫正球镜度数及柱镜度数、轴向。

(2)裂隙灯显微镜检查:详查眼底,发现有视网膜周边变性和干性裂孔的行眼底激光治疗。

(3)角膜内皮细胞计数,测量角膜曲率、角膜厚度及角膜白-白距离。

(4)a-b超测量前房深度及眼轴长度。

(5)波前像差检查每次检查前先测量瞳孔大小,若瞳孔直径大于6mm则直接进行检查,若瞳孔直径小于6mm,给予美多丽滴眼液(日本参天制药株式会社)

滴眼散瞳,至瞳孔直径6~7mm再检查。

每次检查时,机器自动给出5个测量结果(ppr),并选取3个重复性较高的测量值平均后,得出1次测量结果。

1.2.2术前准备及手术方法

(1)术前准备:术前2w行术眼yag激光虹膜周边切除;所植入piol的屈光度数根据各项屈光参数,通过计算公式或相应的计算软件,结合患者希望术后保留的屈光度数计算得到,所植入piol的直径为角膜白-白距离加1 mm。

(2)手术方法:术前2%匹罗卡品缩瞳,0.4%奥布卡因表面麻醉后,沿角膜缘剪开上方球结膜并分离(有散光的切口做在角膜曲率最大的子午线上),电凝止血。

距角膜缘后1mm行巩膜板层切开,长约7 mm,向前分离至透明角膜内约1 mm,3.2mm角膜刀穿刺进入前房,缓慢注入粘弹剂,扩大切口,植入滑板后,将phakic 6h2沿滑板缓慢植入前房,抽出滑板并调整phakic 6h2,使其光学部居中,上下袢位于房角。

灌注液置换出粘弹剂后,10-0尼龙线缝合巩膜切口。

术后滴抗菌素及糖皮质激素眼液。

1.3术后观察观察术后1w、1m、3m裸眼及矫正视力、屈光状态,术眼眼压(术后24 h内密切观察),角膜内皮细胞,phakic 6h2在眼内的位置,术眼眼底及波前相差的检查。

1.4统计方法使用spss11.0系统进行统计分析,采用配对t检验对手术前后资料样本均数进行分析,p<0.05为有统计学意义。

2结果

2.1术后视力及屈光状态检查:术后患者裸眼及矫正远、近视力

均达到或高于术前最佳矫正视力。

大部分患者术后3m屈光状态稳定(表1)。

表1者手术前后视力及屈光检查

2.2术后眼压、角膜内皮细胞计数眼压(表2):术后第1w时,有6只眼(2

3.01%)眼压﹥21 mmhg,经停用糖皮质激素滴眼液或局部应用降眼压药后,眼压恢复正常。

术后1w与术前相比有统计学意义(p﹤0.05),术后1m、3m时与术前比较、1m与3m之间相比较,差异均无统计学意义(p﹥0.05)。

角膜内皮细胞数(表2):角膜内皮细胞丢失率=(术前角膜内皮数量-术后角膜内皮数量) /术前角膜内皮数量。

角膜内皮细胞丢失率术后1w时为3.13%,术后1m时为4.05%,术后3m时为5.31%。

但术后1w,1m及3m与术前比较,差异均无统计学意义(p﹥0.05)。

2.3波前像差结果波前像差结果显示phakic 6h2人工晶状体植入术后1m时总波前像差及2阶像差较术前增加,但是没有统计学意义;而总的高阶像差则较术前明显增加,从3~7各个分阶像差均较术前相比有统计学意义;术后3m时,总波前像差及2阶像差较术前有所减少,没有统计学意义,总的高阶像差较术前增加有统计学意义,从3~6各个分阶像差与术前相比均有统计学意义,具体数值见表3。

3讨论

piol自上世纪50年代应用以来,在设计和材料方面,有了很大改进,手术并发症逐渐减少,具有较高的安全性及有效性,并具有可逆性。

对于前房型piol,现今报道较多的是虹膜夹型piol的视觉质量术后有不同程度的提高[2,3];而对于房角支撑型piol视觉质量的报道较少。

phakic 6h2植入术后保留了患者的自身晶状体,因此保留了患者术后的调节力,具有其独特的优越性。

高度近视患者行piol植入术后,可以获得良好的视力[4,5]。

本研究中应用phakic 6h2iol,术后裸眼视力均大于0.5,等于及好于术前最佳矫正视力者占69.23%,视力得到明显的提高。

术后患者1w时眼压较术前有所上升并且具有统计学意义,但是随着降眼压药物的应用,患者眼压均恢复正常。

而角膜内皮数量变化则和普通白内障术后角膜内皮损失基本一致。

波前像差的基本概念是用光线的矩阵轨迹形成波前,与理想的球面波前相比较,可以发现二者之间存在偏差,这种偏差称为波前像差[6]。

波前像差的测量可以全面地反映眼屈光系统的光学质量,使眼科医师能够更加深入地了解眼的光学缺陷,了解视觉质量不佳的原因,为提高视力,改进手术方式及材料,提高视网膜成像质量提供了指导。

近年来波前像差检查已经广泛的应用于临床,成为评价视觉质量的重要指标。