组织行为学课程论文心理契约研究综述

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:8

国内关于心理契约理论的应用问题研究综述心理契约是关于雇佣双方隐性心理期望的描述,心理契约理论主要包括心理契约的概念、维度、违背等。

运用心理契约理论解决组织管理中的诸多问题成为国内学者的研究重点。

通过分析国内关于心理契约理论应用问题的研究文献,分析现有研究的成果和不足,提出未来的研究方向。

标签:心理契约理论;心理契约维度;激励一、研究意义心理契约理论于20世纪60年代初受到西方学者的关注,并成为研究热点。

国外学者关于心理契约的概念、内容、形成和违背等内容的研究具有一定的权威性。

20世纪80年代心理契约理论开始受到我国学者的关注,并成为管理领域的研究重点之一。

在借鉴国外研究成果的基础上,研究心理契约理论在国内组织管理中的应用成为当前的研究重点。

通过对国内学者关于心理契约理论应用问题进行综述,总结心理契约理论在我国的应用现状及不足,并提出未来研究方向,具有重要的实践意义。

二、研究现状1.某一类组织的心理契约研究季小娜(2008)分析了无边界组织心理契约的构建要求,将心理契约的研究推进到了一个新的组织形式,进而研究了无边界组织的构建策略。

李华(2007)运用实证研究方法研究了企业的心理契约,得出了关于心理契约内容和心理契约违背方面的重要结论。

陈金华(2008)基于Guset心理契约模型通过案例分析的形式分析了A企业的心理契约状况。

进行同类研究的学者还有沙莎、赵莹、陈瑜、曹伟伟等。

2.某一类群体的心理契约研究仲春华(2006)在通过对169名私营企业主进行抽样调查的实证研究后得出了雇主心理契约的结构维度。

李成江(2007)研究了知识型员工的心理契约,包括知识型员工心理契约的构成、创建、强化、动态平衡及实现。

刘晓洁(2007)运用问卷调查方法开展验证性研究,得出了基于心理契约的知识型员工的管理策略。

许媛媛(2009)采用理论研究和实证研究相结合的方法,对知识型员工心理契约维度的结构、影响因素等方面进行研究,得出了知识型员工的管理对策。

心理契约理论研究综述作者:王斌来源:《决策与信息·下旬刊》2012年第10期摘要本文在对国内外学者关于心理契约研究理论成果研究的基础上,对心理契约概念、内容与维度、破裂与违背的理论成果进行梳理,分析了该理论未来的研究方向。

关键词心理契约研究现状研究方向中图分类号:C931 文献标识码:A心理契约在组织中是连接员工与组织之间的心理纽带,是影响员工态度与行为的重要因素。

研究者和实践者普遍认为,随着经济全球化的推进,各企业在市场中所面临的竞争压力将越来越大,企业结构重组、人员精简、不断变革的大环境影响使得心理契约的内容也发生了巨大的变化。

因此对心理契约的深度探讨与研究也成为管理心理学中不可或缺的一环。

一、心理契约概念界定及发展“心理契约”这一概念是于20世纪60年代被引入管理学领域的,旨在强调员工与组织的相互关系中除了正式的雇佣契约规定的内容之外,还存在着隐含的、非正式的、未公开说明的相互期望,它们同样是决定员工态度、行为的重要因素。

从心理契约研究的总体发展趋势来看,可以将心理契约概念的界定划分为两个阶段:(一)概念引入阶段( 20 世纪60 年代初——80 年代末)。

最早对“心理契约”概念进行界定的学者是Argyris (1960),他将“心理契约”描述成下级与上级之间的一种关系,但该学者只是提出了心理契约的概念,并没有对该概念进行详细的解释。

1962 年Levinsion 才正式提出心理契约的概念,他指出“心理契约是雇主和雇员关系中组织与雇员事先约定好的内隐的各自对对方所怀有的各种期望,这种期望是在意识上比较模糊的,比如说个人的职业成长空间、工作的自主性等等”。

Kotter (1973)将心理契约界定为存在于个人与组织之间的一份内隐协议,协议中指明了在彼此关系中一方期望另一方所付出的内容与得到的内容。

(二)概念发展阶段(20 世纪80 年代末——至今)。

在此阶段,一些研究者比如Rousseau、Robinson、Morrison 等人针对该领域的争论提出了心理契约的狭义定义,将心理契约界定为在组织与员工互动关系的情境中,员工个体对于相互之间责任与义务的信念系统。

心理契约应用研究综述[摘要]利用文献分析法总结近年来我国关于心理契约应用研究的文献报道,对相关研究成果加以分析、总结,为未来更好地开展心理契约的研究及应用提供参考和借鉴。

[关键词]心理契约;管理;应用研究心理契约的概念及其理论,兴起于20世纪60年代的西方学术界。

它强调在员工与组织的相互关系中,除了书面契约所规定的内容外,还存在着一系列隐含的、非正式的、未公开说明的彼此期望,而这些彼此间的期望,同样是影响个体情绪、态度、行为乃至工作绩效的重要因素。

随着国内学界对心理契约理论关注度的升温,心理契约话题已为心理学、管理学、组织行为学、社会学、政治学等多学科所涉及,尤其在人力资源管理、教育教学管理、社会关系调节等方面,展开了一定程度的应用研究,取得了一系列的相关成果。

心理契约的重要意义和价值也由此渐获广泛认同。

本文对国内近年来有关心理契约的应用研究进行回顾、分析与总结,为更好开展心理契约相关研究及应用提供参考和借鉴。

1在教学管理方面的研究传统的教学及学生管理多重视各类思想政治教育及校规校纪等有形规范,而忽视无形的心理契约对教学、管理等效果的影响。

裴利华认为,目前高校课堂教学气氛沉闷,学生隐形逃课突出,通过传统的方式管理却收效甚微,反而师生关系愈发紧张,究其原因是教师不重视师生间的心理契约,并提出应通过教师印象管理、加强与学生的沟通、重视情感教学等方面构建高校课堂上师生间的心理契约管理策略,达到更好的课堂教学效果。

邹荣认为,医学生的医德教育心理契约是医学生与医学院校之间存在的相互主观期待,具有非功利性、对象特殊性和深远性的特点,这种心理契约不能等同于一般的心理契约,并从情感激励、形成期望协调、创建校园文化、积极有效沟通、诚信履约,建立相互信任关系等方面提出医德教育中心理契约运用的具体策略。

苏晓莹等认为,心理契约可以引入高校学生干部的激励管理中,以提高他们工作的积极性,并建议通过保持契约的履行和动态平衡、完善高校学生干部的职业生涯规划、加强学生干部团队的心理辅导、提高凝聚力等方面将心理契约应用于高校学生干部激励策略。

组织中心理契约研究综述与展望作者:成锦来源:《企业文化》2013年第01期摘要:心理契约是组织和员工之间的一种主观心理约定,本文从心理契约的概念、维度、测量等方面进行综述。

在对国内外心理契约的相关文献进行回顾和评述的基础上,指出现有研究的不足和对未来研究的展望。

关键词:心理契约人力资源管理组织关系心理契约的提出开始于20世纪60年代,进入90年代以来,以经济全球化形势下雇用关系的巨大转变为背景,对心理契约的研究开始兴盛起来。

目前已成为西方尤其是英国和美国人力资源管理和组织行为研究领域的一个热门课题。

1.心理契约概念的提出与发展心理契约概念产生初期被认为是存在于雇佣双方之间的一种未书面化的契约、内隐契约或期望(Levinson,Schein,Kotter等),到20世纪80年代后期,出现了关于心理契约广义与狭义两个层面的概念界定。

(1)以Guest,Herriot,Pemberton等人为代表,认为心理契约是雇佣双方对交换关系中彼此责任和义务的主观理解,即广义概念界定,被称为心理契约理论的古典学派。

(2)以Rousseau,Robinson,Morrison等人为代表,强调心理契约是雇员个体对双方交换关系中彼此义务的主观理解,即狭义概念界定,被称为心理契约理论的Rousseau学派。

目前,两种视角的研究都在进行之中,但由于广义的心理契约存在着雇员个体和组织两个主体,给心理契约的概念化和后续应用研究带来了一定困难,因此,从目前的文献看,基于狭义心理契约基础上的研究远远多于广义基础上的研究。

2.心理契约维度2.1二维结构说最早由Macnell(1985)提出,认为契约关系中包括交易型和关系型两种成分。

Robinsn,Kraatz和Rousseau(1994)证实了交易因子和关系因子。

2.2三维结构说Rousseau和Tsjorimala(1996)提出心理契约中可能包括3个维度:交易维度;关系维度;团队成员维度。

“心理契约”理论综述心理契约是心理学领域中一个重要的理论概念,它涉及到人与人之间的互动和沟通,以及个体在社会中的角色和责任。

在本文中,我将对心理契约理论进行综述,探讨其定义、发展及应用。

心理契约的定义可以从不同的角度进行解读。

从个体角度来看,心理契约可以被理解为个人与自己之间的一种默契或协议,即个体对自己的期望和要求。

从社会角度来看,心理契约可以被理解为个体与他人之间的一种关系,其中包括了双方的期望、责任和承诺。

心理契约理论的发展可以追溯到20世纪60年代,由心理学家Rousseau等人提出。

他们认为,心理契约是人们彼此之间的一种非正式协议,是个体与组织之间互动的基础。

心理契约的内容既包括明确的任务和责任,也包括隐含的期望和承诺。

心理契约在组织心理学和人力资源管理领域得到了广泛的应用和研究。

研究发现,心理契约对个体的工作态度、工作绩效和组织承诺具有显著的影响。

例如,一个良好的心理契约可以增加个体的工作满意度和工作动力,促进个体的工作表现和组织忠诚度。

根据心理契约理论,心理契约可以被分为表面性契约和底层性契约。

表面性契约指个体与组织之间明确的、明确约定的工作任务和责任。

而底层性契约则指那些隐含的、非明确约定的期望和承诺。

表面契约通常是在个体入职时形成的,而底层契约则是在工作的过程中逐渐形成的。

心理契约的建立和维持是个体与组织之间共同努力的结果。

个体需要清晰地了解自己的期望和要求,并与组织协商和讨论。

组织则需要给予个体明确的角色和责任,并提供必要的支持和回报。

双方的沟通和合作是心理契约得以建立和维持的关键。

然而,心理契约在现实生活中也经常面临着挑战和破坏。

组织可能会违背个体的期望和承诺,导致心理契约的破裂。

个体也可能忽视自己的责任和义务,导致心理契约的失效。

因此,个体和组织需要不断地修复和更新心理契约,以适应不断变化的环境和需要。

总结来说,心理契约是个体与自己和他人之间的一种默契和协议。

它涉及到个体对自己的期望和要求,也包括个体与组织之间的关系和互动。

关于心理契约的外文文献综述心理契约(psychological contract)是一个重要的组织行为学概念,指的是员工与雇主之间的非正式、隐性的相互期望和承诺。

心理契约理论认为,员工不仅仅是通过正式的雇佣合同与组织建立关系,还会形成一种非正式的、基于信任和期望的心理契约。

这一概念最早由社会学家Denise Rousseau提出,并在之后的研究中得到了进一步的发展和应用。

在心理契约的研究中,学者们关注员工对于组织的期望、对组织的投入以及组织对员工的回报。

心理契约的内容通常包括工作内容、薪酬、晋升机会、工作安全、工作环境、以及组织对员工的关怀等方面。

员工和雇主之间的心理契约一旦形成,会影响员工的工作态度、工作绩效、组织公民行为等方面的表现。

心理契约的研究内容涉及到组织行为学、人力资源管理、社会心理学等多个学科领域。

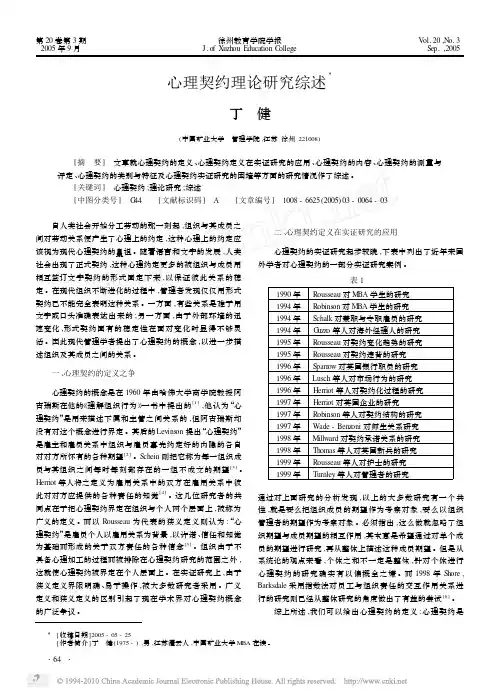

在国外的学术期刊中,有大量关于心理契约的研究文献。

比如,Denise Rousseau等人的《The Changing Psychological Contract: Challenges and Implications for HRM, Organizations, and Employees》(2004)对心理契约的变化进行了深入的探讨;而Schein等人的《Organizational Culture andLeadership》(2010)一书中也对心理契约在组织文化中的作用进行了详细的阐述。

另外,心理契约在不同国家和文化背景下的异同以及跨国公司中的应用也是学者们关注的焦点之一。

比如,Raja Inderbir Singh 等人在《The Influence of National Culture on Psychological Contract Breach and Violation: A Cross-Cultural Comparative Analysis》(2015)中探讨了国家文化对心理契约违约的影响。

组织行为学课程论文心理契约研究综述第一篇:组织行为学课程论文心理契约研究综述组织行为学课程论文心理契约理论文献综述2009年5月22日心理契约理论文献综述心理契约理论文献综述摘要:心理契约是维系组织和员工关系的心理纽带,是维持和发展员工与组织间关系的内在力量。

在人才竞争日趋白热化的今天,心理契约是企业留住核心员工的关键要素之一。

因此,研究如何有效的管理心理契约具有重要的理论意义和现实意义。

本文从国内外对心理契约的研究文献资料入手,分析了心理契约的概念和维度,并对其在国内人力资源管理上的研究应用进行了综述。

关键词:心理契约,人力资源管理,综述一、引言自20世纪60年代以来,心理契约就被引入了管理领域。

从80年代中期开始,全球企业竞争加剧,高科技的引入和低人力成本的追求,使企业裁员、组织合并、重组、缩减开支、新管理手段的运用等成了普遍现象,而与此伴随的则是雇员忠诚度的明显降低,心理契约的研究通过探寻组织动力,给许多尚不清楚的组织现象,例如:可感知责任的作用、委托人与代理人、组织与员工关系等问题以强有力的解释。

同时,心理契约能够帮助企业积极应对新经济环境下雇佣关系的急剧变化,改善员工工作态度、提高组织绩效和员工满意度。

因此,在人力资源管理领域对心理契约的研究在80年代又出现了一个新的高潮。

二、心理契约的概念和内容“心理契约”(Psychological Contract)是“个人将有所奉献与组织欲望有所获取之间,以及组织将针对个人期望收获而有所提供的一种配合。

”心理契约是存在于员工与企业之间的隐性契约,其核心是员工满意度。

虽然这不是有形的契约,但却发挥着有形契约的作用。

企业清楚地了解每个员工的需求与发展愿望,并尽量予以满足;而员工也为企业的发展全力奉献,因为他们相信企业能满足他们的需求与愿望。

其意思可以描述为这样一种状态:企业的成长与员工的发展虽然没有通过一纸契约载明,但企业与员工却依然能找到决策的各自“焦点”,如同一纸契约加以规范。

心理契约研究综述作者:李慧来源:《管理观察》2012年第22期摘要:新经济时代,雇佣关系发生剧烈变化,违背心理契约的事件屡见不鲜,心理契约的研究开始成为学者们关注的热点。

文章从心理契约的概念及其结构的争论谈起,较为系统地总结了理论和实证研究的新进展。

关键词:心理契约心理契约违背实证研究1引言知识经济的来临,现代高新技术的发展,使人成为生产力发展要素中最重要的资源,如何吸引和留住优秀的人力资源?如何充分的激励人才,使他们在企业/学校中能够乐业和敬业?深入研究员工和组织间的心理契约,将是解决上述问题的一个重要而有效的途径。

2心理契约的概念心理契约又被译为心理合同,对于它的研究对象和定义,目前在心理学研究领域中存在着很多不同的理解和解释,还没有形成一个十分权威的、统一的概念,主要代表成果如下:Argyria C.(1960)[1]在其所著的《理解组织行为》一书中用心理契约来描述下属与主管之间的关系,表现为:如果组织采取积极的领导方式,员工就会产生乐观的行为表现,如果组织尊重员工的非正式文化规范(如让雇员有自主权,确保雇员有足够的工资,有稳定的工作等),员工则表现为较少的抱怨,而维持较高的生产率。

尽管他没有对心理契约的概念进行明确的界定,但是他开创了心理契约研究的先河,Kotter(1973)认为心理契约是存在于个体与其组织之间的一个内隐契约,它将双方关系中的一方希望付出的以及从另一方得到的回报具体化。

很明显,心理契约概念产生初期被认为是存在于雇用双方之间的一种未书面化的契约、内隐契约或者期望,不同学者的界定之间存在一定差异,所以到20世纪80年代后期就出现了概念理解的进一步深化,产生了学派的争论,一派以美国学者Rousseau等人为代表,强调心理契约是雇员个体对双方交换关系中彼此义务的理解,称之为“Rousseau学派”另一派则以英国学者Guest等人为代表,强调遵循心理契约提出时的原意,并认为这是雇佣双方对交换关系中彼此义务的主观理解,可以称之为“古典学派”。

心理契约研究综述摘要:本文从心理契约概念的提出与开展、心理契约的容与结构、心理契约的破裂与违背三个方面总结了该领域国外的研究现状,并对现有研究进展了评析。

关键词:心理契约研究现状评析心理契约理论认为:在员工和组织的相互关系中,除了存在正式的雇佣契约,还存在隐含的、非正式的、未公开说明的相互期望,它们同样是影响员工行为的重要因素。

了解员工的心理契约,可以从双方互动的角度了解员工的心理需要与其与组织之间的交换关系,提高组织人力资源管理的效能。

一、概念的提出与开展第一阶段: 概念引入阶段 ( 20 世纪 60 年代初至80 年代末) 。

1960 年,美国组织行为学家Argyris 首先在其所著的《理解组织行为》一书中,运用“心理的工作契约〔psychological work contract〕〞一词来描述一个工厂中雇员和雇主之间的关系。

但他没有对心理契约的概念进展明确定义也没有对其研究围进展界定。

Levinson 等于1962年通过对 874 名雇员面谈资料的分析,肯定了Argyris 的发现,并首次明确提出了心理契约的概念。

他认为心理契约是雇主与雇员之间的相互期待,这种相互期待在很大程度上是无形的,并且处在不断的变更之中。

[1] Levinson 因为首次明确提出心理契约的概念而被视为心理契约概念的鼻祖。

美国著名的管理学家 Schein 〔1965,1978 和 1980〕将心理契约定义为时刻存在于组织与组织成员之间的一系列未书面化的期望。

他将心理契约划分为个体和组织两个层次,并强调指出虽然心理契约是未明确书面化的东西,但在组织中却是行为的重要决定因素。

[2]第二阶段: 概念开展阶段 ( 20 世纪 80 年代末至 1994 年 )。

Rousseau 等〔1990,1994〕提出了一个狭义的定义,认为心理契约是个体以雇佣关系为背景,以许诺、信任和知觉为根底而形成的关于双方责任的一种理解或有关信念。

13心理契约研究述评程 思 赵继新 北方工业大学经济管理学院摘 要:心理契约是人力资源管理领域的研究热点,其能够直接对员工行为、工作绩效产生影响。

通过回顾现有文献,本文对心理契约的研究现状进行了综述。

关键词:心理契约 员工行为 工作绩效 综述一、引言新时代,知识是经济增长的源泉。

美国经济学家舒尔茨在发表“人力资本投资”的演说时,提出“人们所获得的知识与技能是一种资本形态,在西方社会这种资本对经济的贡献率和增长率远高于其它物质资本”的观点。

员工是知识与技能的载体,企业如何管理员工关系到自身的生存与发展。

不同于传统的经济契约,心理契约为企业管理员工提供了新的视角。

因此,国内外学者对心理契约理论进行了大量的研究。

在现有文献的基础上,本文对心理契约研究现状进行了阐述,提出存在的问题和对未来研究的展望。

二、心理契约的概念组织心理学家Argyri最早提出“心理契约”这个术语,但是Argyris并没有对心理契约的概念做出明确的界定。

为了了解如何运用心理契约提升员工的心理健康水平,Levinson等人(1962)通过对美国一家工厂的874名员工进行调查,提出心理契约是雇佣关系中雇主与雇员之间未公开说明的、隐含的相互期望的总和。

Schein(1965)认为心理契约是时刻都存在于雇员与组织之间的不成文的期望,他认为心理契约可以按照主体划分为员工心理契约和组织心理契约,并强调了心理契约对员工行为的重要的作用。

Kotter(1973)认为心理契约是存在于员工与企业之间的一份隐含协议。

Kotter是最早对心理契约进行实证研究的学者之一,他通过定量研究发现雇主与雇员之间的相互期望匹配度越高,雇员对工作越满意,生产效率越高,离职率就越低。

上述观点代表了早期学者们对心理契约的理解,他们将心理契约界定到员工和组织两个层面上,认为心理契约是员工和组织对相互责任的期望,这些期望是非正式的、隐含的、未公开说明的。

我国学者李原将这一阶段称为心理契约概念的引入阶段。

心理契约理论研究综述一、心理契约的概念在企业的发展过程中,雇主和员工之间的关系并不是一纸契约就能完全包含的,而且由于环境、组织和个体的动态变化,雇佣关系也不可能全部通过契约加以明确规范,然而企业和员工却常常能找到决策的依据,并且各自的行为常常具有相互可预测的特点,如同有一纸契约在加以规范,这就是心理契约。

现在的心理契约主要存在狭义和广义两种理解。

广义的心理契约理论强调遵循心理契约提出时的原意,并认为这是雇佣双方对交换关系中彼此义务的主观理解;狭义的心理契约理论强调心理契约是雇员个体对双方交换关系中彼此义务的主观理解。

(主要包括两方面的内容:一是员工认为的组织的责任,如公平的工资、培训机会、晋升机会、充分的福利、充分的资源等等;二是员工认为的他们自己的责任,如尽心工作、忠诚、加班等等)。

二、心理契约理论的发展历程“心理契约”的概念最早出自于社会心理学,60年代初由组织行为学家引入管理领域。

心理契约的理论基础是社会心理学中的交互关系,纵观心理契约理论在国外的发展,总共经历了以下三个阶段:(一)概念引入阶段(60年代初—80年代末)早在20世纪60年代,国外各研究领域的众多著名学者的就纷纷对心理契约下了定义,20世纪60年代初期,美国著名行为学家克瑞斯·阿吉里斯(Argyris,1960)首先在其《理解组织行为》一书中用“心理契约”来说明雇员与雇主之间的关系。

阿吉里斯(Argyris,1960)认为:在组织和员工的相互关系中,除了正式的雇佣契约规定的内容以外,还存在着隐含的、非正式的相互期望和理解,它们同样是决定员工态度和行为的重要因素。

但是阿吉里斯(Argyris)仅仅提出了这样的概念,却没有给它下确切的定义。

随后,莱文森(Levinson,1962)等人在一个公共事业单位的个案研究中,证实了雇主与雇员之间确实存在着心理契约,并将心理契约描述为“未书面化的契约”,提出心理契约是组织与员工之间隐含的未公开说明的相互期望的总和,对心理契约的概念有了一个相对明确的界定。

心理契约的相关文献综述一、前言心理契约是个人与组织对彼此权利和义务的未公开的信念组合,其在人力资源管理中已受到越来越多的关注,对于人力资源的管理和激励以及整个组织的效能提高起着越来越重要的作用;然而现代心理契约管理研究大多停留在对个体案例的研究,实证研究多与理论探索;整个心理契约的理论没有一个系统、统一的理论体系。

在此,本篇论文从心理契约的概念、内容、特点和其建立以及断裂模型入手,收集自60年代至今的研究成果,试图确立一个心理契约相对明晰的发展思路。

二、总体1、概念Argyris(1960)首先运用心理契约的概念和术语。

他使用“心理的工作契约”来描述工厂雇员和工头之间的关系,但是Argyris仅仅提出这样的概念,却没有给它下确切的定义。

Levinson等(1962)在一个公共事业单位的个案研究中,将心理契约描述为“未书面化的契约”,是组织与雇员之间相互期望的总和。

它被用来强调产生于双方关系之前的一种内在的、未曾表述的期望。

其中有些期望明确,比如工资;而有些期望则比较模糊,仅仅是间接的揭示,比如长期的晋升前景。

Schein(1965、1978和1980)将心理契约定义为时刻存在于组织成员之间的一系列未书面化的期望。

他将心理契约划分为个体和组织两个层次。

他强调虽然心理契约是未明确书面化的东西,但在组织中却是行为的重要决定因素。

Kotter(1973)认为,心理契约是存在于个体与其组织之间的一种内隐契约,它将双方关系中一方希望付出的代价以及从另一方得到的回报具体化。

中国科学技术大学的曹威麟、陈文江等人将心理契约定义为:当事双方不通过某种显然的形式直接明了地进行意思表达而通过各种心理暗示的方式,在双方相互感知并认可各自期望的基础上形成的一套隐性权利义务关系的协议。

以上的关于心理契约的概念或多或少都与研究人的个人经历与研究领域有特定的关系,这一缺陷也使得心理契约的概念受到各种不同的限制与制约,难以对于心理契约的概念做到一个让相当人数都认可的地步。

国内关于心理契约理论的应用问题研究综述【摘要】本文旨在对国内关于心理契约理论的应用问题进行综述。

在将介绍研究背景和研究意义。

在将概述心理契约理论,分析国内心理契约理论研究现状,讨论心理契约理论在组织管理、员工发展和组织变革中的应用。

在将总结研究成果,展望未来研究方向,并指出国内心理契约理论研究存在的不足之处。

通过本文的研究,可以更好地理解和应用心理契约理论,促进组织管理和员工发展的健康发展,推动组织变革的顺利实施。

【关键词】心理契约理论、国内研究、组织管理、员工发展、组织变革、不足之处、未来研究方向1. 引言1.1 研究背景心理契约理论源自社会心理学和组织行为学领域,旨在解释个体与组织之间的互动关系。

通过探讨个体对组织的期望和承诺,以及组织对个体的回报和支持,心理契约理论揭示了个体与组织之间潜在的心理契约关系。

在现代组织管理实践中,心理契约理论已被广泛运用,成为解决员工满意度、忠诚度和绩效等问题的重要工具之一。

国内学者对心理契约理论的研究也在不断深入。

通过借鉴国外研究成果,国内学者已经开始在中国特定的文化背景下对心理契约理论进行研究,并取得了一定的成果。

目前国内对于心理契约理论的研究仍然存在不足之处,例如对于不同行业、不同群体的研究还不够深入,对于心理契约与其他关键变量之间的关系还需进一步探讨。

有必要对国内关于心理契约理论的研究进行综述,总结现有研究成果,并指出未来研究的方向,以推动心理契约理论在国内的应用和发展。

1.2 研究意义国内关于心理契约理论的研究虽然起步较晚,但随着近年来管理学研究的不断深入,国内学者对心理契约理论的关注度逐渐提高。

研究心理契约理论在国内的应用问题,有助于我们更好地了解组织管理和员工发展中存在的问题,并提出有效的解决方案。

通过梳理国内关于心理契约理论的研究现状和不足之处,可以为未来进一步深入研究提供参考和指导。

深入研究国内关于心理契约理论的应用问题,具有重要的理论和实践意义。

心理契约形成因素及研究方法综述心理契约是管理学的热点问题,梳理了影响心理契约的形成因素及研究方法,并指出了心理契约未来的研究方向。

标签:心理契约;形成因素;研究方法心理契约是管理学和组织行为学交叉的一个研究领域,该术语于20世纪60年代初引入管理领域。

这一概念是为了强调在员工与组织关系中除了正式的经济契约(劳动合同)规定的内容之外,还存在着隐性的、非正式的、未公开说明的相互期望和理解,它们构成了心理契约的内容。

1 影响心理契约形成的因素1.1 组织外部的因素第一,个体加入组织之前的期望。

这些入职前期望是由各方面的经验所形成的,如员工此前关于雇佣关系的经验、家庭其他成员的雇佣经验、文化价值观、社会经济地位以及大众媒体的影响。

这些入职前经验会对员工心理契约的形成有重大影响。

第二,经济、政治以及社会变迁也会影响到个体对心理契约的感知。

当前金融危机导致组织拖欠工资、裁员甚至破产的现象频频发生,无疑会对员工心理契约的形成产生重大影响。

全球化所导致的更加激烈的市场竞争,使得组织要求员工有更高水平的业绩和工作效率。

1.2 组织内部的因素组织通过外显和内隐的方式与员工进行约定,外显的方式包括书面沟通、电子邮件及通知等等,而内隐的方式(如新员工观察其他员工或者直线经理的行为)更为复杂和难以捉摸,且在影响心理契约形成所发挥的作用可能更大。

Guest和Conway(2000)认为在和员工沟通的过程中,直线经理发挥了更为重要的作用。

直线经理的各种管理行为,如提供支持、鼓励员工都可能对心理契约的形成有影响作用。

1.3 个人因素从心理契约的定义来看,其本身就是个体的一种主观理解和判断,即便组织以相同的方式对待所有的员工,个体之间的心理契约还是会有很大的区别。

这是因为诸如个性、交换意识形态、认知偏差及对信息的处理过程等个人因素对心理契约的形成有影响作用。

大部分有关影响心理契约的个体因素的研究集中在职业和交换意识形态上。

Bunderson(2001)发现管理和专业这两种职业意识形态会影响医生的心理契约。

组织行为学课程论文

心理契约理论文献综述

2009年5月22日

心理契约理论文献综述

摘要:心理契约是维系组织和员工关系的心理纽带,是维持和发展员工与组织间关系的内在力量。

在人才竞争日趋白热化的今天,心理契约是企业留住核心员工的关键要素之一。

因此,研究如何有效的管理心理契约具有重要的理论意义和现实意义。

本文从国内外对心理契约的研究文献资料入手,分析了心理契约的概念和维度,并对其在国内人力资源管理上的研究应用进行了综述。

关键词:心理契约,人力资源管理,综述

一、引言

自20世纪60年代以来,心理契约就被引入了管理领域。

从80年代中期开始,全球企业竞争加剧,高科技的引入和低人力成本的追求,使企业裁员、组织合并、重组、缩减开支、新管理手段的运用等成了普遍现象,而与此伴随的则是雇员忠诚度的明显降低,心理契约的研究通过探寻组织动力,给许多尚不清楚的组织现象,例如:可感知责任的作用、委托人与代理人、组织与员工关系等问题以强有力的解释。

同时,心理契约能够帮助企业积极应对新经济环境下雇佣关系的急剧变化,改善员工工作态度、提高组织绩效和员工满意度。

因此,在人力资源管理领域对心理契约的研究在80年代又出现了一个新的高潮。

二、心理契约的概念和内容

“心理契约”(Psychological Contract)是“个人将有所奉献与组织欲望有所获取之间,以及组织将针对个人期望收获而有所提供的一种配合。

”心理契约是存在于员工与企业之间的隐性契约,其核心是员工满意度。

虽然这不是有形的契约,但却发挥着有形契约的作用。

企业清楚地了解每个员工的需求与发展愿望,并尽量予以满足;而员工也为企业的发展全力奉献,因为他们相信企业能满足他们的需求与愿望。

其意思可以描述为这样一种状态:企业的成长与员工的发展虽然没有通过一纸契约载明,但企业与员工却依然能找到决策的各自“焦点”,如同一纸契约加以规范。

如果将员工的任务分为封闭式和开放式,将雇主提供的报酬分为短期和长期,我们也可以发现4种类型的心理契约:交易型,有详细的任务,雇主提供短期。