双塔连体结构抗震设计

- 格式:ppt

- 大小:305.00 KB

- 文档页数:5

浅析非对称双塔结构的抗震设计摘要:近年来,在高层建筑工程项目施工中,双塔结构得到了非常广泛的应用。

但是由于其自身施工上具有的特殊性质,与常规结构类型相比,在地震防御效果的设计方面也具有很大的差异。

本文结合某工程项目施工的实际情况,对非对称双塔结构的抗震设计进行了分析阐述,对提高建筑工程施工质量,有效地增强抵御地震侵害的能力,具有一定的参考价值。

关键词:双塔结构;非对称;抗震能力;设计分析1 高层建筑结构实例某栋高层建筑工程项目,建筑面积为260000平方米,涵盖了居民住宅、写字楼、商业区、娱乐健身中心等功能,其中包括地下1层、地上裙房结构3层,地上结构有10栋塔式建筑,主要是居民住宅和写字楼等,地下结构和裙房主要是商业区、车库和娱乐健身中心等附属设施。

A3和C3是地下结构和裙房整体连接的,只有裙房上面的建筑结构是全部分开的,其余的单体结构只有地下建筑互相连通,地下结构往上也是全部分开。

地下结构的顶盖是上面建筑工程结构的嵌固部位。

因此为了增强地下结构对地震灾害的抵御性能,A3和C3是按照双塔结构设计施工,其余的建筑结构是单独设计的抗震性能。

现只针对A3和C3地下建筑非对称双塔结构的抗震设计进行分析。

A3是32层,地面上部高度是106米,C3是24层,地面上部高度是83米,都是按照墙体抗震剪力进行设计。

2 非对称双塔结构抗震设计有关数据分析依据建筑工程抵御地震灾害性能设计标准的相关规定,该高层建筑项目抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度值0.1g,设计地震分组第一组,场地类型是Ⅱ类,抗震等级2级。

按照抗震设计要求,上述这种相对比较复杂的高层建筑工程项目,《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010规范中第5.1.14条要求,宜按整体模型和各塔楼分开的模型分别计算,并采用较不利的结果进行结构设计。

当塔楼周边的裙楼超过两跨时,分塔楼模型宜至少附带两跨的裙楼结构。

本项目通过PKPM和Etabs程序进行弹性和弹塑性时程分析。

某高层双塔连体抗震超限结构设计摘要:高层双塔连体结构受力比一般多塔结构更为复杂,本文结合某高层双塔连体结构抗震超限设计,对性能化目标选择、连体设计细节、结构抗震加强措施等方面提出了合理的建议。

关键词:双塔连体;柔性连接;连体选型1 前言双塔连体结构的连接方式分为强连接和弱连接两类,弱连接方式的连体一端与结构铰接另一端为滑动支座或两端均为滑动支座,两塔楼结构独立工作,连体结构受力较小,两端滑动连接的连体在地震作用下与两塔楼相对振动较大,支座设计特别关键。

强连接方式的连体结构包含多层楼盖,连体结构刚度足够大,能将主体结构连接为整体,协调受力和变形。

2 工程概况本工程为综合办公类公共建筑,两栋办公塔楼,部分配套商业展览及裙房办公,项目考虑为该片区提供办公及商业配套,完善城市功能。

总建筑面积124951.41平米,其中地上建筑面积105454.46,地下建筑面积19496.95,建筑总高度为97.5m,两栋塔楼层高均为3.9米,平面对称,高度相同,平面尺寸41米X30米,为对称双塔结构。

19~20层两个塔楼在长边中间中心通过钢结构连廊连接,连体跨度40米,宽度8.6米,高度7.8米,连接三层楼面。

工程效果图如图1所示图1该工程建筑场地抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分为第一组,设计特征周期值,Ⅱ类取0.35s。

基本风压0.3KN/M2,地面粗糙度为B类。

塔楼结构采用框架-核心筒结构,与连体相连的框架柱采用型钢混凝土结构。

3 结构设计塔楼采用框架-核心筒结构,核心筒布置在结构平面中心。

该连体跨度较大,相对塔楼刚度较弱,采用刚接无法协调两塔共同作用,综合比较采用柔性连接,连体宽度较小,两端支座放置在两个框架柱伸出的牛腿支座上,为了增加结构可靠度,连体通过4个支座与下部每个塔楼相连。

由于连体跨度达到40米,为了减轻结构重量,减小地震作用,连体采用钢构架结构,通过两榀桁架与主体框架柱连接,两榀桁架之间通过楼面形成整体,与桁架相连接的框架与内部核心筒墙体形成一片完整的框架,增加结构整体刚度。

某双塔连体结构设计与分析双塔连体结构是指两座相邻的塔楼通过平台或桥梁相连而成的建筑形式。

它在城市中常见,不仅在功能上为居住者提供了便利,还可以增加城市建筑的多样性和美感。

在设计与分析双塔连体结构时,需要考虑结构的稳定性、抗震性和舒适性等多个方面。

首先,在设计双塔连体结构时,需要确保结构的稳定性。

塔楼作为高层建筑,其结构必须能够承受自重、风荷载和地震力的作用。

在连体结构中,每座塔楼之间的平台或桥梁也需要能够承受人员和设备的重量。

因此,在设计过程中需要进行结构分析,确定每个结构部件的尺寸和材料的选择,使得整个双塔连体结构能够稳定地承受各种力的作用。

其次,双塔连体结构的抗震性是非常重要的。

地震是塔楼受力的主要因素之一,因此在设计与分析过程中需要进行地震荷载计算并采用适当的抗震设计措施。

一种常见的方法是在塔楼结构中增设抗震墙或剪力墙,以提高结构的抗震能力。

此外,连接塔楼的平台或桥梁也需要经过抗震设计,确保其能够有效地传递地震力。

双塔连体结构的舒适性也是需要考虑的因素之一、在设计过程中,需要充分考虑住户的需求,如充足的采光、通风和视野等。

另外,平台或桥梁的设计应该考虑人员的流动和安全,确保居住者能够方便地通过连接部分。

此外,双塔连体结构在功能上也需要合理布局,使得住户能够便利地使用共用设施。

在实际设计与分析双塔连体结构时,通常需要进行结构分析软件的运用。

一种常见的方法是使用有限元分析软件,通过建立结构模型,进行力学计算,确定结构的受力状况和变形情况。

这样可以在设计阶段对结构进行优化,减少结构材料的使用量,提高结构的经济性。

某双塔连体建筑结构整体设计分析摘要:高层建筑连体结构是一种新型结构形式,受力比一般多塔结构更为复杂。

结合工程实例,从体型选择、计算分析、连接节点等各个角度,对该结构进行了论述,供参考借鉴。

关键词:连体空腹桁架高层建筑连体结构是近年来发展起来的一种新型结构形式。

通过在不同建筑塔楼间设置连接体使其成为共同的使用空间;同时,由于连体建筑的独特外形能够带来强烈的视觉效果,使建筑更具特色。

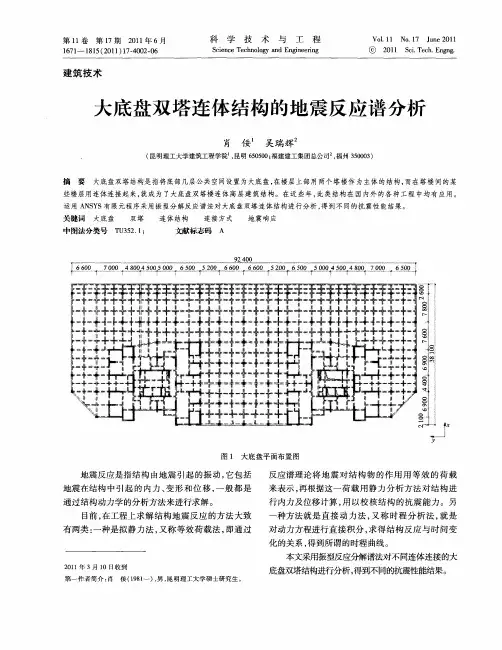

1 工程概况工程位于天津市,由两栋8层塔楼(建筑功能为图书阅览、计算机房、实训室、会议室及办公室等)组成,总建筑面积约1.8万m2,总高度为36.1m。

为满足使用功能和建筑造型的要求,两栋塔楼在顶部位置设2层连廊连接,连廊层高6.4m,连廊跨度为32米,连体结构采用钢结构。

场地基本风压0.5。

地震基本烈度为7度,设计地震基本加速度值为0.15g,设计地震分组为第一组。

拟建场地图类型属中软土,场地类别属III类。

连体层建筑平面图见下附图1。

图1:八层建筑平面图2 结构体系根据建筑平面设计及考虑结构抗侧能力,塔楼部分采用框架-剪力墙结构。

连接体与两侧塔楼之间采用刚性连接,以保证两者间的有效连接及内力的传递。

连接体采用钢结构,由于建筑立面的要求,连接体只能采用竖杆的空腹桁架,具体通过空腹桁架上、下弦杆与两侧的框架柱内型钢连接来实现刚性连接,且柱内型钢向下延伸一层;同时,与连体相连部位的楼层的框架梁均采用钢骨梁。

为加强平面刚度,保证抗侧力构件协同工作,楼板采用现浇梁板体系。

图2:连体结构计算模型3 结构超限分析该项目属于扭转不规则类型;连体部位竖向构件不连续,属于竖向不规则类型;连体跨度大于24m,属一般不规则的超限高层建筑。

3.1超限设计措施根据本工程超限情况,对结构进行了性能化设计,针对不同的结构部位并根据其重要程度,采用了不同的抗震性能指标,并采取相应的设计、计算、构造措施,以保证结构的安全可靠。

3.1.1性能设计目标针对不同结构部位的重要程度,设计采用了不同的抗震性能指标,如下表所示:地震烈度多遇烈度设防烈度罕遇烈度整体结构抗震性能完好可修复不倒塌允许层间位移1/800 ――1/100连体钢桁架弹性弹性――连体支座弹性弹性――3.1.2计算措施为满足以上性能指标,主要采取了以下计算、设计措施:1)小震弹性设计。

某通用厂房双塔连体结构抗震分析[摘要] 该通用厂房结构,采用框架—支撑结构体系。

通过地震作用下反应谱分析和弹性时程分析法探讨结构的动力反应特性;用midas程序进行在罕遇地震作用下的静力弹塑性pushover分析,对该工程的结构抗震性能进行评估,并针对薄弱部位和受力特性提出抗震设计时的加强措施和方法。

结果表明:结构具有良好的屈服机制和抗震性能,满足我国抗震规范的要求。

相关结论可为类似的工程设计提供参考。

[关键词] 连体结构;空间振型分解法;弹性时程分析;静力弹塑性分析中图分类号: tu973+.31文献标识码:a 文章编号:1工程概况本工程占地面积5000 m2,地上面积为33833m2,地下面积为15000m2。

建筑总高度28.4m,地下2层,地上塔楼7层。

地下一层为车库、食堂餐厅、储藏空间等,层高3.10m;地下二层均为停车库和设备用房,层高3.2m。

地下一层面标高比大地下室顶板面标高低约1米,地下室顶板面标高比大地下室顶板面标高高约2.1米;地上分为两个a、b两个单塔,a、b两单塔平面均长75米,宽37米,且a、b两单塔从七层(24.500m标高)至屋面(28.400标高)通过连接体连接,连接体跨度为20.0m,连接体层高3.90m。

a、b 两单塔以中间连接体为对称轴基本对称布置,左右楼层面积和层高功能基本相同。

a、b两个单塔均为7层(框架结构),除一层层高为5.0m外,以上各层层高均为3.90m,屋顶标高为28.40m。

室内外高差约1米。

具体详见图1.1~1.3。

主体结构采用普通混凝土框架体系+局部型钢混凝土支撑体系,梁板式混凝土楼屋盖。

连接体采用主次钢梁布置、压型钢板及混凝土面层组成的楼盖,连接体与塔楼的连接方式为刚性连接。

本工程采用柱下桩基承台与承台间防水筏板相结合的基础形式,筏板厚度0.5米,高1.2米的承台下设置长32米、直径500mm、壁厚100mm的高强度预应力混凝管桩,桩端支承于上海地区⑦2粉砂土层,单桩竖向抗压承载力特征值1950kn;计算的最大沉降值约41mm;地面以下20米深度范围内不存在设防烈度地震作用下的液化土层。

对称双塔连体结构减震研究对称双塔连体结构减震研究作者姓名: 入学时间:妯专业名称: 研究方向:缝捡王程指导教师: 职称:签董壁旦蕴:;一基一论文提交日期:曼圣生§旦论文答辩日期:曼圣生鱼旦授予学位日期: .:声明本人呈交给山东科技大学的这篇硕士学位论文,除了所列参考文献和世所公认的文献外,全部是本人在导师指导下的研究成果。

该论文资料尚没有呈交于其它任何学术机关作鉴定。

硕士生签日,..::珈弓..勺山东科技大学硕士学位论文摘要摘要在建筑结构抗震减震技术中,利用阻尼耗能装置进行减震是一种行之有效的被动控制方法。

近几十年来国内外很多专家对此进行了研究并取得了一定成果。

随着建筑技术的飞速发展和结构造型、使用功能等方面的要求,大底盘双塔或多塔连体结构逐渐得到广泛应用,连廊与塔楼的连接成为连体结构设计的关键和难点。

目前连廊与塔楼间有刚接、铰接及支座柔性连接等方式。

针对这种结构体系,本文主要对连体结构连接参数连接刚度及阻尼进行了优化分析;并结合工程实例,研究了对称双塔连体结构的地震反应,对比了耗能装置连接方式以及铰接连接方式下结构动力反应,检验了柔性连接的减震效果。

本文主要研究工作如下:.综述了连体结构体系的研究背景及意义,简述了连体结构的组成分类及国内外发展情况;.论述了连体结构的减震机理及控制方法,介绍了的减震原理、发展情况以及面临的挑战;.将对称双塔连体结构简化为结构体系,以塔楼的位移为控制目标,推导出连接阻尼比、频率比和连廊质量比的关系,并得出了最优连接阻尼比和连接刚度的优化参数;.对不同连接方式下的结构模型进行了模态分析,得出了各个模型的前十阶自振频率及振型模态,通过数值分析的方法求得了连接阻尼参数及刚度值,对比分析了不同结构模型的振型反应;.分别在中震和大震作用下,对双塔连体结构在不同地震波作用下进行了时程分析,对比了结构体系在不同的连接方式下的位移和加速度的时程反应,并分析了减震效果;.总结了本文的研究结论,指出了存在的不足和今后进一步研究的方向。

双塔连体结构地震响应影响的探讨1.引言:双塔连体结构由于外观新颖独特,可满足建筑师的设计需求,并可以良好地增加塔楼之间的交流互通能力,因此在工程应用中的优势日益显现。

连体结构的重点在于连体布置,其中连体布设的位置,对双塔连体结构整体与连接体本身的地震响应有着显著的影响。

本文研究工程位于北京市石景山区银河商务区,建设场地有八宝山断裂通过,该断裂为北京地区著名的断裂之一。

依据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010),建设场区的抗震设防烈度为8度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.20g。

依据地勘报告提供的地表下20m深度范围内的土层等效剪切波速值及场地覆盖层厚度,根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010判定,本工程的场地类别为Ⅲ类2. 结构模型的建立与结果分析:考虑了5种工况,分别是单塔结构,双塔结构,连体布设于结构上部、中部、下部的双塔连体结构。

分别对各工况地震响应中结构振型,周期,楼层位移信息进行分析对比,主要结果如下:(1)结构振型与周期:单塔结构振第一振型为结构短向(Y向)平动,周期为2.679s,第二振型为结构长向(X向)平动,周期为1.941s,第三振型为扭转振型,周期为1.636s,结构周期比为1.636/2.679=0.61,说明单个塔楼结构地震响应良好。

双塔结构前两阶振型均为Y向平动,分别为两塔楼同向平动与反向错动。

第一平动周期为2.593s,第三阶振型为X向平动,周期为1.912s,第四阶振型为扭转振型,周期为1.615s,结构周期比为0.62。

连接体布设在结构上部的双塔连体结构第一振型为Y向平动,周期为2.647s,第二振型为扭转振型,周期为2.199s,第三振型为X向平动,周期为1.922s,周期比增加明显,数值为0.83,该项数值规范中的要求为≤0.9,对于结构布置特殊的,应≤0.85,说明结构扭转作用十分巨大。

连接体布设在结构中部的双塔连体结构第一振型为Y向平动,周期为2.570s,第二振型为扭转振型,周期为2.210s,第三振型为X向平动,周期为1.861s,周期比为0.86,超出了规范要求,超出了规范规定的周期比限制,说明结构受扭作用大,抗扭性能差。

双塔大底盘结构设计及抗震设计摘要:本文主要研究双塔大底盘结构工程设计,介绍了双塔大底盘结构形式,分析了这种结构形式的优势,结合工程实例对双塔大底盘结构工程设计进行了研究,重点进行水平楼盖的设计和抗震结构设计,关键词:双塔大底盘结构设计现代高层建筑是社会高度发展的象征,随着城市化进程的逐渐发展,高层建筑越来越多,结构形式也更加复杂,这是商业化、工业化和城市化发展的必然结果【1】。

轻质高强的材料和更加先进的结构形式被逐渐应用到高层建筑结构中,高层建筑结构的功能和外形更加复杂多变,其中双塔大底盘结构体系作为一种新颖的结构形式,有着很高的研究价值。

一、双塔大底盘结构双塔大底盘建筑结构主要有大底盘和双塔两个组成部分。

1.大底盘。

外观上来看,大底盘是双塔的支撑;在结构上,大底盘和塔楼之间的连接形式是多种多样的。

底盘和塔楼之间在竖向分布上并不连续,大底盘和上部塔楼之间连接层的连接位置需要设置转换层,这种结构形式在住宅塔楼中比较常见,为了使大底盘有较大的内部空间和大面积,能够用作商场等其他商业场所空间,大底盘通常设计成少量剪力墙的框架结构,只在电梯和楼梯间布置较少的剪力墙,这种结构形式使得的大底盘的刚度并不比上层结构大,甚至可能柔性比上层结构更大【2】。

而大底盘和塔楼之间的竖向载荷分布比较均匀,上部塔楼结构通过竖向构件穿过了大底盘延伸至基础,保证了塔楼结构的连贯性。

除了塔楼穿过地盘的结构之外,大底盘其他部分大都为空间架构,这种情况下地盘架构往往比塔楼大,从而导致了这种形式不利于进行大底盘空间的建筑布置。

2.塔楼。

按照建筑材料能够分为钢筋混凝土结构、钢结构、钢与混凝土组合结构等形式,基本结构有框架结构、剪力墙结构和框筒结构、筒体结构等。

对于双塔,如果两个塔楼刚度、质量分布等完全一致,则认为两个塔楼对称,否则视为不对称。

在静力角度研究时,两个塔楼的结构刚度是主要判断依据;而从动力角度分析,结构的对称与否取决于结构的频率和阻尼【3】。

大底盘双塔超限高层建筑结构抗震性能化设计简介随着我国城市化进程的不断加速,高层建筑的数量和高度不断刷新纪录,越来越多的建筑师、设计师和结构工程师开始探索更加先进的建筑结构和设计理念,以应对未来更为严峻的地震灾害和安全隐患。

本文将探讨大底盘双塔超限高层建筑结构的抗震性能化设计,旨在为相关设计人员提供思路和参考。

建筑结构概述该大底盘双塔项目位于城市中心地带,建筑总高423米,共120层,建筑面积超过30万平方米,其中主塔高度为352.2米,副塔高度为297.3米。

建筑由混凝土结构和海绵钢结构共同组成。

建筑底盘设计基础是保证建筑稳固的关键,在大底盘双塔项目中更是重中之重。

建筑底盘选用了大面积、超厚的拉锚基础,并进行了适当宽度的防浮处理,以确保建筑整体结构的稳定性。

大底盘超限高层塔设计主塔和副塔均采用双塔式建筑设计,由于高度超限,需要对结构进行一定的改造和创新。

主副塔之间采用桥连设计,将两个建筑塔体相互链接,从而增加了建筑的整体承载力和结构稳定性。

建筑结构设计材料建筑材料有限,但它们直接决定了建筑的安全与稳定。

大底盘双塔项目采用海绵钢结构和混凝土核心筒结构。

海绵钢结构轻质、高强、防火,可有效降低建筑质量,混凝土核心筒结构则具有较强的抗震性能和整体稳定性。

两种不同的结构相互融合,消除了彼此的弱点,最大程度地保障了建筑的整体安全性。

抗震设计概述高层建筑的抗震设计尤为重要,因为它们经常处于地震高发区,而且其高度和结构特点往往使其容易受到地震的影响。

大底盘双塔项目的抗震设计创新性地采用了性能设计的理念,针对不同设计使用状态下的抗震能力要求进行考虑,强调结构在地震作用下对人员的保护和安全。

建筑的地震烈度大底盘双塔项目位于新建设计区域,需要按照最严格的地震烈度计算进行抗震设计。

设计地震烈度为7度,其对应的重量系数、加速度反应系数均相应增加,需要进行充分的抗震计算。

建筑结构抗震性分析建筑结构抗震性分析是抗震设计的第一步,需要对建筑结构进行静力和动力分析。

第37卷第9期建 筑 结 构2007年9月双塔连体建筑的竖向抗震实用设计方法3侯家健1),2) 容柏生1),3) 韩小雷2) 谢毅源2)[提要] 为探索位于双塔高层建筑上的连体结构竖向地震作用的特有规律,首先输入多条实际竖向地震记录,用时程分析法考察了塔楼高度和连体跨度不同的多个算例。

然后将其抽象成塔楼和连体桁架组成的两个自由度体系,运用频域分析方法,得到竖向地震作用的变化规律。

分析表明,随着桁架与塔楼频率比的增加,连体地震作用的放大效应越明显;当连体与塔楼质量比较小且两者频率相近时,连体地震反应进一步加强。

现行抗震规范的重力系数法提出的大跨度结构竖向地震的实用计算公式对于文中研究结构并不完全适用。

提出了考虑塔楼和桁架协同的地震作用实用算式,并对一个超高层工程实例进行了竖向地震作用分析,与时程分析结果吻合较好。

[关键词] 连体结构 高层建筑 竖向地震Practical Design Method for Large Span Corridor Structure in Tw in 2tow er T all Building ΠH ou Jiajian 1,2,R ong Baisheng 1,3,Han X iaolei 2,X ie Y iyuan 2(1The Architectural Design and Research Institute of G uangd ong Province ,G uangzh ou 510010,China ;2S outh China University of Science and T echn ology ,G uangzh ou 510641,China ;3R BS Architecture Engineer Design Ass ociate ,G uangzh ou 510170,China )Abstract :The vertical seismic response of space corrid or built on twin 2tower tall buildings is investigated.The time history analysis is applied ,the inputs are vertical seismic records ,and the exam ples vary with tower height or truss span.Then the structure is sim plified as a 22DOF m odel and analyzed in frequency d omain ,and the main principles of vertical seismic response are drawn :with the increasing of truss to tower frequency ratio ,the am plification of seismic response is increased ;when the truss to tower mass ratio is small and the truss to tower ration is close to 1,the seismic response of truss is increased further.The gravity load ratio meth od ad opted by current China aseismic design code d oes n ot w ork out with safe result in the researched structure.A seismic response am plified factor formula is suggested.An exam ple of super 2tall building has been analyzed with the suggested meth od and the time history meth od ,the results coincide well.K eyw ords :twin tower ;tall building ;space corrid or ;vertical seismic ;seismic design ;sim plfied meth od1)广东省建筑设计研究院,广州,510010;2)华南理工大学高层建筑结构研究所,广州,510641;3)广州容柏生建筑工程设计事务所,510170。