《相见欢(无言独上西楼)》教学设计

- 格式:doc

- 大小:15.00 KB

- 文档页数:3

相见欢•无言独上西楼学习目标:1、了解诗词通过富有特征的意象来表达意境的写法。

2、积累一些古代文化常识。

3、学习通过深入研究文本,探究人物幽微的内心世界的研读方法。

学习过程:一、1、引用导入:虽然不言不语,叫人难忘记,那是你的眼神,明亮又美丽,啊……有情天地,我们心欢喜。

蔡琴《你的眼神》虽然你不言不语,但你一双会说话的眼睛胜过了千言万语。

今天我们来学习一首词,它的主人公也是不言不语,一个人表演着哑剧,但其内心的情感世界却是翻江倒海、汹涌澎湃。

2、初读感知,全班齐读。

3、出示学习目标。

二、(一)品味好词:一首好词,正如一杯香茗,只有细细品味,才能咂摸出其中绵长的味道。

1、词中的主人公为什么会“无言”?2、“独上西楼”,为什么一个人上楼?3、何谓西楼?李清照《一剪梅》云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。

西楼为何会引得文人的注目呢?我想这里自有它的深厚的文化背景,在中国古代天文学中,把天上的星相分为东西南北中五宫,这一观念影响到人们对家居房间的布局分配,以南为尊。

东为阳,为大,为贵,东边的屋子是子孙们住的地方,比如“东宫”成了太子的代名词。

西边属阴,为次,甚或为贱,照应的人物是少女、侍妾等,西楼也就成了女子的居所。

如《西厢记》中“西厢”便为崔莺莺的住所;世俗中的“西宫”,也就借指妃嫔,所以“西楼”、“西厢”“西宫”等这样的词语就有了一层香艳脂粉味道,闺情相思,缠绵哀婉,自然在此演绎,于是就有了流传千古的或忧、或怨、或悲的诗词佳句。

西楼、西窗及其西厢房也就成了古代文人表达相思哀怨的凄美意象。

为此,我们可以知道,“西楼”是一个多和忧愁、悲戚、苦痛相关联的意向,“西楼”常与“月亮”相始终,并与之共同营造了一个相思哀愁的意境。

月亮东升西落,在西边的方位,是很方便看到月亮的,尤其是深夜之月。

这说明登上西楼的人为情所困,深夜未眠,彻夜长思,辗转难寐、彷徨踟躇、孤苦愁闷的情形便呈现于读者眼前。

可见,写月夜思人或深夜愁绪的常常用“西楼”来表达,渐渐的“西楼”演变成了一种浓郁的相思与愁绪的代名词。

《相见欢》教学设计【教学目标】1.引导学生理解词人所抒发的亡国之怨、故国之思。

2.引导学生创造性地进行阅读和鉴赏。

3.启发学生热爱中国传统文化,提高文化品味和审美情趣。

【教学重点、难点】1.重点:理解词人在作品中流露的忧时、怀旧的思想感情;领悟作品的意境。

2.难点:引导学生创造性地对词作进行阅读与鉴赏。

【教学过程】一、导入新课1.听歌曲《虞美人》导入2.李煜简介李煜(937-978),字重光,号钟隐。

精通书法、绘画、音律、诗文,词的成就为最高。

在中国词史上占有重要地位,被称为“千古词帝”。

二.整体感知1.学生集体自由朗读。

2.学生听配乐诗朗诵。

3. 学生单独吟诵诗词。

三.理解赏析1. 本词的词眼是什么?(愁)2. 词一般都是上阕写景,下阕抒情议论。

请同学们看看上阕作者给我们描绘了一幅怎样的图画?抒发的是怎样的感情?3. 研讨与赏析(1)上阙研讨、赏析。

第一句:无言独上西楼。

问:为什么会“无言”?你会在什么时候“无言”?苏轼有“相对无言,唯有泪千行”的伤感,柳永也有“执手相看泪眼,竟无语凝噎”离恨,而李煜呢?更与何人说?要说什么?(先不要交代词的背景,以免影响学生的独立思考能力)问:一个“独”字除了写出了孤独之外,还让你产生怎样的联系?(神情,步履等)问:古人有登高的习惯,尤其在忧愁、相思、无奈等情形下。

如杜甫的“万里悲秋常作客,百年多病独登台”,再如白居易的“每登高处长相忆,何况兹楼属庾家”。

那么作者是因什么而登高呢?想家了?失恋了?还是……(依然不交代背景,引导继续分析)第二句:月如钩。

问:明月本是惹人愁思之物,那么明月到底勾起了诗人什么情绪?第三句:寂寞梧桐深院锁清秋。

问:“梧桐”一词在古典诗词中,也是一个表现愁情的意象,如温庭筠的“梧桐树,三更雨,不道离情正苦”,李清照的“梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴,这次第,怎一个愁字了得”。

如此多的愁绪,到底是什么呢?(再次激发学生的兴趣与思考)问:“寂寞梧桐”怎样理解?“清秋”是怎样的一个季节?请用简洁的语言描绘一下。

《相见欢》教学设计教学目标1、有感情的朗读并背诵全词。

2、了解并能识记相关的文学常识。

3、品味语言,体会词的意境。

4、能感受到中国传统文化的魅力,提高自己的文化品味和审美情趣。

教学重难点教学重点:1、朗读并背诵全词2、品味语言,体会词的意境。

教学过程:一、导入一个细雨蒙蒙阴云低垂的早晨,一座金碧辉煌而又气氛肃杀的宫殿,一个泪眼朦胧面容苍白的君主,正缓缓地向我走来,他就是南唐后主李煜。

下面就让我们来一起来通过他的一首词《相见欢》,一起来走近李煜。

二、朗读造境1、拿到一首词,首先我们从何入手?(读)同学们以自己喜欢的方式先自由大声朗读。

2、既然这首词缺少一个题目,根据你的理解和体会能够为它补个题目吗?PPT:你可以自由拟题,也可以直接使用词中那些你觉得能够表达这首词的味道的词语。

(展示,例如《天净沙秋思》)示例:相见欢离愁;相见欢寂寞;相见欢独上西楼……3、下面请两位同学来朗读这首词,同学们在听读的过程中,注意比较,看谁朗读得好,看看应注意哪些问题。

(教师指导朗读)三、赏读入境(一)同学们刚才都读到了一种“愁”,那么,你们是从哪些地方体会到这种“愁”的?①(她心中的愁绪向人倾诉了吗?)“无言”——为什么会“无言”?作为王国之君,阶下囚,找不到可以倾诉的对象,无人陪伴,无人倾诉——可见他孤独、寂寞、无人共语的落寞纠结在他心中的愁绪太多,如亡国之恨、思家之愁等等,太多涌上心头,却一时不知从何说起,用“无言”来写当时复杂的心理。

身为阶下囚,他不知道等待他的是什么,他生活在监视中,自当处处小心,以免招致杀身之祸。

②“独”——勾勒出任务孤身登楼的身影试着想象李煜登楼时的步履和神情(步履缓慢、滞缓、呆板;神情很哀伤、很绝望)此时孤独的他默默无语,独自登上西楼,内心有数不尽的孤寂与凄婉!(有句话说:“情乐则景乐,情爱则景哀”,诗人向我们传达自己内心的情感,借助了哪些景物?看到这些景给你一种什么样的感觉?)③PPT:“西楼”——为什么上西楼?为什么不是东楼而是西楼?在古诗词里有很多关于“西楼”的诗句:李清照在西楼上妖王爱人时:第一句云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。

《相见欢》教学设计教学目标:1、感受词中描绘登楼之所见和所表达的思想情感。

2、体会富有表现力的语言,领会情境交融的意境。

3、有感情地朗读、背诵这首词。

教学重点:感受词中描绘登楼之所见和所表达的思想情感。

教学难点:体会富有表现力的语言,领会情境交融的意境。

教学方法:诵读法、谈话法、合作探究法课时安排:1课时教学过程:一、谈话复习,激趣导入1、古人在心情郁闷时或有不如意时,往往喜欢登楼望远,那同学们以前学过哪些登楼或登高的古诗词呢?(陈子昂的《登幽州台歌》),今天我们一起来学习一首登楼的词,朱敦儒的《相见欢》。

(板书课题、作者)2、介绍词有关知识。

3、介绍作者相关资料。

二、初读,读通读顺读出情感1、学生自由读词,把握字音、节奏。

2、生展示读,并读出韵味。

3、生再读,把握情感。

4、听示范朗读,加深理解。

5、生听后评价,并总结朗读的技巧。

6、男生女生配合读词。

三、再读,读出词的画面1、师做示范:万里夕阳垂地,大江流。

(正当黄昏时分,通红的夕阳在逐渐的落下。

宽阔浩渺的江面被夕阳的金晖映照得波光粼粼。

大江的水就这样静静地向前流去。

)2、分组合作,读出画面A组:试倩悲风吹泪过扬州。

B组:金陵城上西楼,倚清秋。

(用文字描述出诗句所带给你的画面,小组自主合作探究)3、A、B两组分别展示探究成果。

4、师小结:写哀景四、深读,品析词的语言1、字句品析2、师先做示范。

3、学生也自主品析词中字词句。

4、小结:抓住诗词中的字句和意象来理解作者思想情感。

5、知人论世,加深对此主题的把握。

(忧国忧民的情怀)五、比较阅读,拓展积累比较学习李煜《相见欢》(无言独上西楼)1、生领读,师生品味。

2、比较相同之处:写景抒情。

3、师小结比较阅读的好处。

4、背诵两首《相见欢》。

六、布置作业1、背诵所学的两首《相见欢》。

2、课后搜集朱敦儒的其他作品并加以背诵积累。

《相见欢》教学设计学习目标1、了解作者、理解词句大意。

2、准确地背默这首词。

3、体会作者的情感。

4、赏析词中名句或富有表现力的词语。

学习重难点:1、重点:有感情的朗读背诵全诗。

2、难点:品味语言,体会诗的意境。

相见欢【唐】李煜无言独上西楼,月如钩。

寂寞梧桐深院锁清秋。

剪不断,理还乱,是离愁。

别是一般滋味在心头。

教学过程:一、导入新课:宋太祖开宝八年(975),金陵城失守,南唐国主李煜(世称李后主)赤膊出城投降,虽然被封为“违命侯”但是一直把他囚禁在汴京的一座深院小楼上,每天过着以泪洗面的凄凉寂寞的日子。

这首《相见欢》就是写这种囚禁生活的愁苦滋味。

亡国前耿于享乐,亡国后溺于悲哀,这就是李后主的一生。

二、整体感知1、自由朗读:同学们自由的大声朗读。

2、听诗朗颂:学生听范读时老师要求,拿起笔在诗中标出重读、停顿。

3、模仿齐读:请同学们模仿齐读本诗,读完后同学们进行自评,老师进行总评:诗通过精炼、优美又有节奏的语言抒发诗人思想感情,我们朗读时,要用情去读,用心去悟。

同学们刚才朗读时重读、停顿、语速读得都不错,但感情不饱满,或者没有感情,这是因为对文章内容没有深入了解,下面我们就以审美的眼光来理解诗文的内容,想象意境。

三、理解内容1、释词:锁:锁住,笼罩。

清秋:清冷的秋天。

一般:一种。

2、古诗今译:无言地独自一人登上西楼,天上寒月残缺如钩。

梧桐遮蔽的寂寞幽深的小院,关锁着无法消散的清冷的秋。

剪又剪不断,理了仍然乱,是紧紧缠绕人的离愁。

唉!别是一种滋味压在我的心头。

3、概括上下片内容,欣赏诗歌上阕写景:(1)形象描绘词人登楼所见之景是哪一句?景物描写中蕴含了怎样的感情?月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。

落寞、孤寂之情。

(2)词的上阕写景,写了哪些景物?有何作用?描绘出一幅怎样的景色?写了残月、梧桐、深院、清秋等景物,渲染了凄凉忧伤的气氛,表达了词人落寞、孤寂之情。

描绘出了深秋月夜庭院的清幽景色。

(3) 下阕:直抒胸臆。

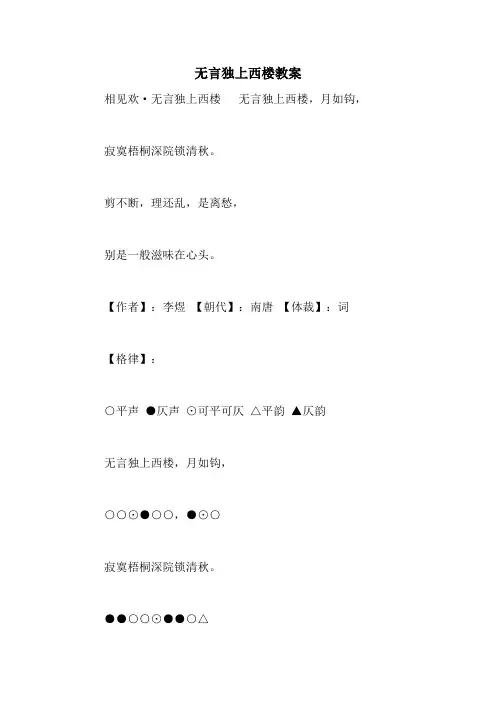

无言独上西楼教案相见欢·无言独上西楼无言独上西楼,月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。

剪不断,理还乱,是离愁,别是一般滋味在心头。

【作者】:李煜【朝代】:南唐【体裁】:词【格律】:○平声●仄声⊙可平可仄△平韵▲仄韵无言独上西楼,月如钩,○○⊙●○○,●⊙○寂寞梧桐深院锁清秋。

●●○○⊙●●○△剪不断,理还乱,是离愁,●⊙●,●○●,●⊙○别是一般滋味在心头。

●●●○○●●○△【注释】:[1]锁清秋:深深被秋色所笼罩。

[2]离愁:指去国之愁。

[3]别有一般:亦做“别是一番”,另有一种之意。

【前言】:词名《相见欢》咏的却是离别愁。

此词是作者被囚于宋国时所作。

词中的缭乱离愁不过属于他宫廷生活的一个插曲,如作于归宋以后,此词所表现的则应当是他离乡去国的锥心怆痛。

【赏析】:起句“无言独上西楼”,摄尽凄惋之神。

“无言”者,并非无语可诉,而是无人共语。

由作者“无言”、“独上”的滞重步履和凝重神情,可见其孤独之甚、哀愁之甚。

本来,作者深谙“独自莫凭栏”之理,因为栏外景色往往会触动心中愁思,而今他却甘冒其“险”,又可见他对故国(或故人)怀念之甚、眷恋之甚。

“月如钩”,是作者西楼凭栏之所见。

一弯残月映照着作者的孑然一身,也映照着他视线难及的“三千里地山河”(《破阵子》),引起他多少遐想、多少回忆?而俯视楼下,但见深院为萧飒秋色所笼罩。

“寂寞梧桐深院锁清秋”,这里,“寂寞”者究竟是梧桐还是作者,已无法、也无须分辨,因为情与景已妙合无垠。

过片后“剪不断”三句,以麻丝喻离愁,将抽象的情感加以具象化,历来为人们所称道,但更见作者独诣的还是结句:“别是一般滋味在心头”。

【话外音】:诗词家借助鲜明生动的艺术形象来表现离愁时,或写愁之深,如李白《远离别》:“海水直下万里深,谁人不言此愁古”;或写愁之长,如李白《秋浦歌》:“白发三千丈,缘愁似个长”;或写恋之重,如李清照《武陵春》:“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”;或写愁之多,如秦观《千秋岁》:“春去也,飞红万点愁如海”。

部编版八年级语文上册《相见欢》教学设计【教材分析】诗歌的节奏、韵律要靠读来感受,要靠老师的引导来实现,诗歌所蕴含的情感内涵也要靠读来体会,让学生在诵读中去感悟,在感悟中去诵读。

【教学目标】1.反复诵读,理解诗意。

2.赏析诗句,体会诗人情感。

【教学过程】一、新课导入登楼、登高,能看到与日常生活中不一样的的景色,往往触发心中感慨,是古人诗歌的重要主题。

如我们熟悉的王之涣的《登鹳雀楼》,崔颢的《黄鹤楼》等都是登楼的名作。

尽管各个时代的诗人遭际不同,所感各异,然而登楼抒感的文人传统却是一致的。

今天,我们就来学习宋朝靖康之难后的一首登楼词。

二、整体感知1.知人论世朱敦儒(1081—1159),字希真,洛阳(今属河南)人,宋代词人,有“词俊”之名,与“诗俊”陈与义等并称为“洛中八俊”,著有词集《樵歌》。

2.背景介绍靖康之难,汴京沦陷,宋徽宗、宋钦宗被俘,北宋灭亡,宋室南迁。

朱敦儒仓促南逃金陵,总算暂时获得了喘息机会。

这首词就是他客居金陵(今江苏南京),登上金陵城西门城楼所写的。

3.朗读感知学生听范读,划分节奏,明确字音;学生齐读,读准字音,把握节奏。

4. 品读诗文师:词人此时身处何处?“西楼”(屏显)“无言独上西楼,月如钩。

寂寞梧桐深院锁清秋。

剪不断,理还乱,是离愁。

别是一般滋味在心头。

”——李煜《相见欢》介绍李煜经历两首词共同意象:“西楼”“清秋”师:词人站在西楼望到了怎样的景色?“万里夕阳垂地大江流”明确:象征南宋的国势日渐衰微;奠定全词苍凉感伤的情感基调。

请学生总结回答问题:词的上阕通过了哪些景色描写来营造意境?有何作用?词人独上金陵城楼,纵目远眺,寒秋凄清,夕阳低垂,江流无声,营造了一派山河残破、日薄西山的清冷、萧条的感伤意境。

借景抒情,抒发了词人国破家亡的落魄心情。

师:下阙中最能表现情感的一个词?“悲”师:词人为何而悲?(用词中句子回答)品:“中原乱,簪缨散,几时收?”“簪缨”用了借代手法,代指达官贵人。

相见欢·无言独上西楼五代李煜无言独上西楼,月如钩。

寂寞梧桐深院锁清秋。

剪不断,理还乱,是离愁。

别是一般滋味在心头。

【作者简介】李煜,五代十国时南唐国君,961年-975年在位,字重光,初名从嘉,号钟隐、莲峰居士。

汉族,彭城(今江苏徐州)人。

南唐元宗李璟第六子,于宋建隆二年961年继位,史称李后主。

李煜虽不通政治,但其艺术才华却非凡。

精书法,善绘画,通音律,诗和文均有一定造诣,尤以词的成就最高。

千古杰作《虞美人》、《浪淘沙》、《乌夜啼》等词。

在政治上失败的李煜,却在词坛上留下了不朽的篇章,被称为“千古词帝”。

【注音释义】锁清秋:深深被秋色所笼罩。

离愁:指去国之愁。

别是一般:另有一种。

【词意解读】默默无言,孤孤单单,独自一人缓缓登上空空的西楼。

抬头望天,只有一弯如钩的冷月相伴。

低头望去,只见梧桐树寂寞地孤立院中,幽深的庭院被笼罩在清冷凄凉的秋色之中。

那剪也剪不断,理也理不清,让人心乱如麻的,正是亡国之苦。

那悠悠愁思缠绕在心头,却又是另一种无可名状的痛苦。

【诵读点津】1、“/”表示朗读节奏。

2、情感基调:读出诗人悲痛、沉郁的感情。

无言/独上/西楼,月/如钩。

寂寞/梧桐/深院/锁/清秋。

剪/不断,理/还乱,是/离愁。

别是/一般/滋味/在/心头。

【诗词赏析】词名《相见欢》咏的却是离别愁。

此词写作时期难定。

如系李煜早年之作,词中的缭乱离愁不过属于他宫庭生活的一个插曲,如作于归宋以后,此词所表现的则应当是他离乡去国的锥心怆痛。

首句“无言独上西楼”将人物引入画面。

“无言”二字活画出词人的愁苦神态,“独上”二字勾勒出作者孤身登楼的身影,孤独的词人默默无语,独自登上西楼。

神态与动作的描写,揭示了词人内心深处隐寓的很多不能倾诉的孤寂与凄婉。

“……月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋”,寥寥12个字,形象地描绘出了词人登楼所见之景。

那如钩的残月经历了无数次的阴晴圆缺,茂密的梧桐叶已被无情的秋风扫荡殆尽,词人不禁“寂寞”情生。

九年级上册语文《相见欢》教案九年级上册语文《相见欢》教案【学习目标】知识与能力:背诵积累本课的这首词,积累传统习俗中形成的文化。

过程与方法:在诵读过程中揣摩词人的思想情感,品味语言,培养语言感受力。

情感态度与价值观:充分调动学生的想象力,体会词的意韵之美,培养学生对本民族特有的文学样式的喜爱。

【学习重点】1.以读带品,以写带品,以品促读。

2.以想象为基础设计活动,深入体会词人的思想情感。

【学习难点】以品读的方式破译背景。

【学习流程】一、课前预习导学1、给下列词语中加点的字注音。

李煜( )2、朗读指导。

3、作者、作品简介。

李煜(937-978),五代十国时南唐国君,汉族,在位时间(961-975),字重光,初名从嘉,号钟隐、莲峰居士。

彭城(今江苏徐州)人。

南唐元宗李璟第六子,于宋建隆二年(961年)继位,史称李后主。

开宝八年,国破降宋,俘至汴京,被封为右千牛卫上将军、违命侯。

后为宋太宗毒死。

李煜虽不通政治,但其艺术才华却非凡。

李煜精书法,善绘画,通音律,诗和文均有一定造诣,尤以词的成就最高。

内容主要可分作两类:第一类为降宋之前所写的,主要为反映宫廷生活和男女情爱,题材较窄;第二类为降宋后,李煜因亡国的深痛,对往事的追忆,富以自身感情而作,此时期的作品成就远远超过前期,可谓“神品”。

千古杰作《虞美人》、《浪淘沙》、《乌夜啼》等诗。

皆成于此时。

此时期的词作大都哀婉凄绝,主要抒写了自己凭栏远望、梦里重归的情景,表达了对“故国”、对“往事”的无限留恋。

李煜在中国词史上占有重要的地位,被称为“千古词帝”。

对后世影响亦甚大。

他继承了晚唐以来花间派词人的传统,但又通过具体可感的个性形象,反映现实生活中具有一般意义的某种意境,将词的创作向前推进了一大步,扩大了词的表现领域。

李煜文、词及书、画创作均丰。

其词主要收集在《南唐二主词》(中有其父李璟之作)中。

婉约派四大旗帜之一,四旗中号“愁宗”。

975年(开宝八年),宋朝灭南唐,李煜亡家败国,肉袒出降,被囚禁待罪于汴京。

《相见欢》教学设计《<相见欢>教学设计》一、教学目标1、知识与技能目标学生能够理解并背诵《相见欢》这首词,掌握其中的重点字词和词句的含义。

能够体会作者通过词所表达的情感,并能够分析词的写作手法。

2、过程与方法目标通过反复诵读、自主思考、小组讨论等方式,提高学生的诗词鉴赏能力和语言表达能力。

3、情感态度与价值观目标引导学生感受作者的家国之悲和人生愁苦,培养学生对古典诗词的热爱之情,以及对人生的积极思考。

二、教学重难点1、教学重点理解词的内容,把握作者的情感,赏析词的艺术特色。

2、教学难点体会词中含蓄深沉的情感表达,理解作者的人生感慨。

三、教学方法诵读法、讲授法、讨论法、情境教学法四、教学过程1、导入新课(1)播放一段古典音乐,营造出一种古典的氛围。

(2)提问学生:“当你们听到这样的音乐时,心中会涌起怎样的情感?”(3)引出课题:“今天,我们要一起走进一首充满愁绪的词——《相见欢》。

”2、作者及背景介绍(1)简单介绍作者李煜的生平,重点突出他从帝王到囚徒的身份转变。

(2)讲述这首词的创作背景,让学生了解作者在亡国后的痛苦和无奈。

3、初读诗词,整体感知(1)教师范读,要求学生注意字音、节奏和语调。

(2)学生自由朗读,初步感受词的内容。

(3)指名学生朗读,其他学生进行评价。

4、研读词句,深入理解(1)逐句讲解词的意思,重点解释“无言独上西楼”“月如钩”“寂寞梧桐深院锁清秋”等词句。

(2)引导学生思考:“作者为什么会无言独上西楼?”“月如钩”这个意象有什么象征意义?“寂寞梧桐深院锁清秋”描绘了怎样的画面?5、体会情感,感悟主旨(1)组织学生小组讨论:“这首词表达了作者怎样的情感?”(2)每组派代表发言,教师进行总结和补充。

(3)引导学生理解作者的家国之悲、人生愁苦以及对过去的怀念。

6、赏析艺术特色(1)分析词的写作手法,如借景抒情、情景交融等。

(2)让学生找出词中运用这些手法的句子,并说说其表达效果。

《相见欢》教案(精选4篇)《相见欢》篇1林花谢了春红,太匆匆!无奈朝来寒雨晚来风。

胭脂泪,留人醉,几时重?自是人生长恨水长东。

二无言独上西楼,月如钩。

寂寞梧桐深院锁清秋。

剪不断,理还乱,是离愁。

别是一般滋味在心头。

一、李煜生平及词风衍演李煜(937-978)公元961年即位,史称南唐后主。

他登位之时,宋已代周建国,南唐形势风雨飘摇。

他在对宋委屈求全中过了十几年苟安生活。

南唐为宋灭之后,他被俘到汴京,过了约两年囚徒生活,终为太宗赐鸩毒杀。

李煜在政治上十分无能,文艺上却颇有成就,工书善画,妙解音律,尤工于词。

他的创作分为前后两个阶段:前期不修政事,纵情于吟咏宴游,笙歌燕舞,为了使宫女的舞姿更加曼妙婀娜,荒唐病态竟至于让宫女束脚,戕害中国女子裹脚陋习便起于其人。

他这一时期的词作大都反映了他荒淫奢靡的官廷生活,这些词虽在技巧上已日臻成熟,实则为南朝宫体和花间词风的承续。

后期则为入宋之后,此时,他逐渐从醉生梦死中清醒过来,对屈辱的拘囚生活极为愤懑感伤,他的词开始转向抒奏亡国之音,倾泻其“日夕以眼泪洗面”的深哀巨恸,他的词有了打动人心的恒久的艺术力量。

可以说,亡国使他丢掉了皇帝的宝座,却使他在词的创作上获取了巨大的成就,诚如清人王国维评价:“词至李后主而眼界始大,感慨遂深,遂变伶工之词为士大夫之词。

”便是对他文学地位的中肯评价。

二、《相见欢》的“细读”西方新批评学派在解读诗歌时采纳重视文字本身在作品中的作用的“细读”方式,他们认为,文字是组成篇什的基础,而文字表现出的形象、肌理、色调、语法乃是评说一首诗歌的重要依据。

下面,笔者就用这种“细读”的形式对两首《相见欢》的意义加诸简评。

(一)《相见欢·林花谢了春红》1、“林花”:满林花树;“谢了”:表现一种美好事物--美好之节、美好之花、美好之色--零落凋残的悲慨;“春红”:代落英;“太匆匆”:花开短促,体现为对美的凋零的伤悼之感。

2、“无奈朝来寒雨往来风”:花谢匆匆之因。

八年级相见欢教学设计一、教学目标1、知识与技能目标学生能够理解《相见欢》这首词的含义,掌握其中的重点字词和诗句。

能够有感情地朗读并背诵这首词,体会词中所表达的情感。

2、过程与方法目标通过反复朗读、小组讨论、教师讲解等方式,提高学生的阅读理解和诗词鉴赏能力。

3、情感态度与价值观目标引导学生感受作者的愁绪,体会诗词的艺术魅力,培养学生对古典文学的热爱之情。

二、教学重难点1、教学重点理解词的内容,把握作者的情感变化。

2、教学难点体会词中意境,理解作者通过意象表达情感的方法。

三、教学方法1、诵读法通过反复诵读,让学生感受词的韵律和节奏,理解词的大意。

2、问题引导法设置问题,引导学生思考和探究,培养学生的思维能力。

3、小组讨论法组织学生进行小组讨论,促进学生之间的交流与合作,共同解决问题。

四、教学过程(一)导入新课播放一段古典音乐,营造出一种忧伤的氛围,然后提问学生:“在这样的音乐中,你们会想到什么样的情感?”引导学生进入本节课的学习主题——愁绪。

(二)作者及背景介绍简单介绍作者李煜的生平经历和创作背景,让学生了解他作为亡国之君的特殊身份和心境,为理解词中的情感奠定基础。

(三)初读诗词1、学生自由朗读,要求读准字音,读通句子。

2、教师范读,强调重点字词的读音和节奏。

3、学生再次朗读,感受词的韵律。

(四)理解诗意1、学生结合注释,自主理解词的大意。

2、小组交流,互相讨论疑难问题。

3、教师巡视,解答学生的疑问。

(五)赏析词句1、提问:“无言独上西楼,月如钩。

寂寞梧桐深院锁清秋。

”这几句描绘了怎样的画面?表达了作者怎样的心情?引导学生从意象(如西楼、月、梧桐、深院)入手,体会作者的孤独和寂寞。

2、探讨:“剪不断,理还乱,是离愁。

别是一般滋味在心头。

”这句词运用了什么修辞手法?有何妙处?让学生理解比喻和夸张的手法,突出了离愁的纷繁复杂和难以排解。

(六)情感探究1、组织学生思考:作者的“愁”具体指什么?引导学生从亡国之痛、身世之悲等方面进行分析。

《相见欢(无言独上西楼)》教学设计

教学目标:

1、熟读本诗,并且可以背诵。

2、学习诗文中出现的生字,可听写。

3、理解诗词的含义。

教学时间:

1课时

教学准备:

PPT课件

教学过程:

一、导语

古有曹操,今有毛泽东。

他们不但是伟大的政治家,而且在文学领域均有建树。

曹操的“老骥伏枥,志在千里”,毛泽东的“北国风光,千里冰封,万里雪飘”都脍炙人口,广为流传。

在中国历史上也有一位国君在文学领域被称为词中之帝、天才的词人。

他就是南唐后主李煜。

然而李煜在政治上却是一个昏君。

今天让我们一起走进南唐后主李煜和他的《相见欢》。

二、教师范读

三、学生自由读

四、学生范读,师生共评

五、齐读

六、内容分析

1.通过反复朗读,你读出了词人的何种情感?

明确:用词中的语言表达就是“离愁”。

然而,此词的“离愁”,沉重哀伤,不是单纯的男女间的离愁别恨,而应该包含着深沉复杂的人生痛苦。

这还得从李煜的人生经历说起。

2.李煜的人生经历(或本词的创作背景)。

李煜(937~978),字重光,南唐中主李第六子。

961年6月李去世,李煜嗣位于金陵,在位15年,史称南唐后主。

他嗣位的时候,南唐已奉宋正朔,苟安于江南一隅。

李煜性格软弱,迫于形势,对宋称臣纳贡,苟且求安,并借佛教安慰精神。

975年,宋军长驱直入,围攻金陵,李煜被迫肉袒出降,随即被送解到汴京,宋以他屡召不降,又起兵抗拒,封之为违命侯。

太宗即位后,晋封他为陇西郡公。

978年七夕是他四十二岁生日,宋太宗恨他有“故国不堪回首月明中”之词,命人在宴会上下牵机药(这种药,人吃后状如机弩,前仰后合,就像被拉开又放手的弓,一会儿直,

一会儿弯,如此数十回,便一命呜呼)将他毒死。

追封吴王,葬洛阳邙山。

作为降王,宋太宗在生活上并没有难为他。

但是他们却剥夺了李煜的人身自由,并且百般凌辱他的人格和尊严。

他有时拼命饮酒,为的是暂时麻醉一下痛苦的神经,但酒力一过,哀愁忧苦又一齐涌来;他有时又寄情梦幻,一晌贪欢,而一梦醒来,终究是幽凄寂寞。

“此中日夕,只以眼泪洗面。

”他只有用笔,用颤抖的心音,填写一首又一首小调,长歌当哭。

3.在了解了作者之后齐读(语速稍慢)。

4.再来体会作者抒发的情感。

抒发了深切的故国之思、亡国之恨。

5.词人是怎样表现他的故国之思、亡国之恨的?

(1)分析上阕所绘之景。

词人独自凭栏,抬头是残月一钩,俯首是寂寞梧桐。

梧桐,在古典诗词中,从来就是个表现愁情的物象,“梧桐树,三更雨,不道离情正苦”(温庭筠《更漏子》)、“依约相思碎语,夜凉桐叶声声”(陆甫之《清平乐》)、“只有一枝梧叶,不知多少秋声”(张炎《清平乐》)等等,表现的都是愁闷的境界。

秋天是个萧条悲凉的季节,秋景所引起的是一种凄切、悲伤的情绪。

处在这样秋色深锁的梧桐深院中,一般人也都会产生凄寒孤寂之感,何况是由君主沦为囚徒的李后主呢?想当年为君主之时,所居之地是“凤阁龙楼连霄汉,玉树琼枝作烟萝”(《破阵子》)。

而如今,却被锁在深院之中,怎不生亡国之痛。

(2)你从“无言独上西楼”一句中感受到作者的苦闷、孤独之感了吗?

词人独上西楼的“独”字与从前形成鲜明对比。

从前上“凤阁龙楼”陪伴着的是“春殿嫔娥鱼贯列”。

爱妃宫娥,前呼后拥。

还有大周后、小周后的陪伴,其乐融融,欢声笑语自不待言。

而如今却无人共语,有一肚子的苦楚没处诉说。

凭栏远眺,“三千里地山河”均成了别人的,何时还我自由之身。

想罢不禁泪如雨下,故国之思、亡国之恨一齐涌上心头。

(3)下阕直抒愁情妙在何处?

愁本是抽象的,如何把抽象之物具体化,让读者可感?很多诗人词人借助鲜明生动的艺术形象来表现。

或写愁之深,如李白《远离别》:“海水直下万里深,谁人不言此离苦”;或写愁之长,如李白《秋浦歌》:“白发三千丈,缘愁似个长”;或写愁之重,如李清照《武陵春》:“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”;或写愁之多,如秦观《千秋岁》:“春去也,飞红万点愁如海”。

“剪不断,理还乱,是离愁”以麻丝喻离愁,将抽象的情感加以具象化,“别是一般滋味在心头”。

写出愁之味:其味在酸咸之外,但却根植于作者的内心深处,无法驱散,历久弥鲜;舌品不得,心感方知。

6.总结。

这首词作者善于用平常、朴素而又富于表现力的语言,表现出深刻而又真挚的思想感情。

虽然这个亡国之君是个不称职的皇帝,但是他为后人留下的词作却是一笔宝贵的财富。

读读李煜的词吧,也许你也会“别是一般滋味在心头”。

七、布置作业

1.读李煜的《虞美人》、《望江南》、《相见欢》、《破阵子》、《浪淘沙》。

2.摘抄名句并背诵。