广东梁氏来源历史

- 格式:ppt

- 大小:1.74 MB

- 文档页数:11

广东省阳春市梁姓考源阳春梁氏源流:一、元朝以前阳春梁氏源流考察:元朝以前,甚至更早的唐宋时期,阳春已有梁氏居住。

证据有二:一、元朝阳春梁氏梁国杰荣登武进士。

为阳春第一个武进士。

官为昭勇大将军。

二、明嘉靖十二年(1533)六万大军征剿阳春西山瑶族时,同时被焚毁村庄有梁氏村落有车田村、和栗子山,被杀梁氏有27户。

而阳春现居住的4万多梁氏后人中均是明朝、清朝迁入。

没有一支是元朝以前迁入,也没有发现一户是壮族。

说明阳春元朝以前梁氏源流没有任何考察的资料。

二、明朝以后,阳春梁氏源流,有具体迁移时间、人名、地点的有20多支:分别为:1、元末明初(1350-1375)梁圣福从罗定三达祠迁入阳春石望交岗大门楼定居,后分居倒冲、交岗、安罗涌。

第四代有一支分居恩平协马。

而原地第四代梁镇南于明成化元年(1465)从军,后升为二品虎贲将军。

流水排辈:圣堂世镇、玄举然最、美极虚荣。

钟建军声学振。

从十八年代起以金木水火土作偏旁排辈。

周而复止。

2007年第十四代建字举族长。

第二十代最嫩。

注:该支迁入阳春已有630-650年按照14代为族长晚房平均45-46岁才生育,长房20代平均31-32岁才生育,民国前中国人口平均寿命45岁,这说明该支流水排辈有8-10代人不知什么原因被遗漏。

2、明永乐甲申年(1404)梁才有从罗定朗塘迁入阳春春湾港口山(今改名厚山)定居。

分居春湾镇各地、松柏昆岗潭京、河朗镇西村、中村江坳、阳三新村、新寨、河朗荔枝塘。

外迁恩平于清朝中期返迁春湾辽施车仔田、水围寨。

流水排辈:才保珍积聚、荣满输可任。

维……,从第十二代起各大房各自排辈。

从十六代起,厚山房排辈:志士熟能建、家和福逐宗。

鸿财上国振、贤德圣城道。

但也有些不执行。

入阳春第五代法隆迁河朗本西村流水为:法方乾扬国,子风武元耀,廷成日启,其昌永兴隆。

西村房,1991年17代日字举族长,二十三代昌字举最嫩。

3、明成代间(1465-1487)梁元养从福建迁入阳春马水唐犁湖定居,后分居中岗榕木凹、外迁恩平君堂。

梁姓的研究报告

梁姓的研究报告

梁姓是一个在中国常见的姓氏,具有悠久的历史和丰富的文化内涵。

本报告旨在对梁姓的渊源、来源、分布和文化背景进行研究,并探讨梁姓在社会发展中的影响和地位。

一、渊源和来源

梁姓的渊源可以追溯到古代中国,最早出现在春秋时期的楚国,据说是由楚武王所赐。

梁姓起源于楚国梁都,后来逐渐扩散到其他地区。

另外,也有一些梁姓源于汉族的成都,这些梁姓与楚国的梁姓有不同的渊源。

二、分布

梁姓在中国的分布较为广泛,主要集中在江苏、浙江、湖南、广东、广西等地。

其中以广东梁姓最为集中,广东梁氏宗亲组织规模庞大,享有较高的社会声望和地位。

此外,梁姓也在香港和台湾地区有一定的分布,成为这些地区的一个重要姓氏之一。

三、文化背景

梁姓在中国的文化历史上有着重要的地位。

梁姓在古代多为士人,许多著名的文化名人都是梁姓,如梁启超、梁漱溟等,他们对中国的文化和社会发展作出了重要贡献。

梁氏家族还有丰富的家训和家谱文化,形成了独特的家族文化传统。

四、社会影响和地位

梁姓在社会发展中具有重要的影响力和地位。

梁姓人物在政治、经济、文化等领域都有杰出的代表人物,他们在各自的领域中作出了卓越的成就。

梁姓人物的成功也为后代树立了榜样,激励他们努力学习和发展自身的才能。

综上所述,梁姓是一个在中国具有重要地位的姓氏,其渊源、分布和文化背景丰富多样。

梁姓人物在社会发展中发挥着重要的作用,他们的成功也为后代提供了榜样和启示。

在今天,我们应当继承和发扬梁姓的优良传统,为社会的进步和发展做出自己的贡献。

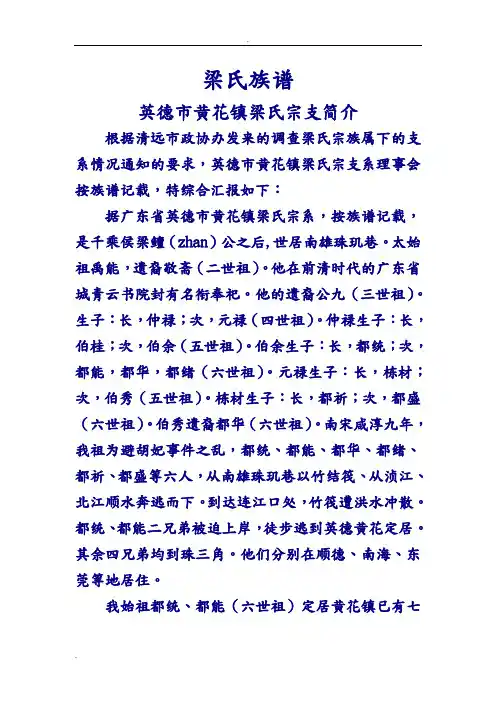

梁氏族谱英德市黄花镇梁氏宗支简介根据清远市政协办发来的调查梁氏宗族属下的支系情况通知的要求,英德市黄花镇梁氏宗支系理事会按族谱记载,特综合汇报如下:据广东省英德市黄花镇梁氏宗系,按族谱记载,是千乘侯梁鳣(zhan)公之后,世居南雄珠玑巷。

太始祖禹能,遗裔敬斋(二世祖)。

他在前清时代的广东省城青云书院封有名衔奉祀。

他的遗裔公九(三世祖)。

生子:长,仲禄;次,元禄(四世祖)。

仲禄生子:长,伯桂;次,伯余(五世祖)。

伯余生子:长,都统;次,都能,都华,都绪(六世祖)。

元禄生子:长,栋材;次,伯秀(五世祖)。

栋材生子:长,都祈;次,都盛(六世祖)。

伯秀遗裔都华(六世祖)。

南宋咸淳九年,我祖为避胡妃事件之乱,都统、都能、都华、都绪、都祈、都盛等六人,从南雄珠玑巷以竹结筏、从浈江、北江顺水奔逃而下。

到达连江口处,竹筏遭洪水冲散。

都统、都能二兄弟被迫上岸,徒步逃到英德黄花定居。

其余四兄弟均到珠三角。

他们分别在顺德、南海、东莞等地居住。

我始祖都统、都能(六世祖)定居黄花镇已有七百四十三年(从南宋咸淳九年1273年至公元2006年,黄历丙戌年)。

二十九世祖后裔世系,人口共有9921人。

他们分别居住在黄花镇的放板、明迳、城下、迳孔、三山、公正、溪村、岩背、平星、德岗、管塘等11个村委会、居委辖下地区的38个自然村。

在明代、清代还有部分支系迁往外地的清远、阳山、英德等地发展,人口32491人。

内地和外迁合共42412人,以上简介,供清远市政协核用。

(摘)英德市黄花镇梁氏宗亲理事会 2006年7月15日梁姓源流梁氏出自嬴姓,起源于东夷少昊部,伯益之后。

伯益三十五世大骆生非子。

再五传秦仲,秦仲的小儿子康封于夏阳梁山(在今陕西韩城南),建立梁国,为伯爵。

公元前641年,秦穆公派兵攻灭梁国,改称梁地为少梁。

亡国后的梁国子孙,大都逃到晋国,以原国名为氏,就是梁氏。

此即《元和姓纂》所云:“梁,嬴姓,伯益之后,秦仲有功,周平王封其少子康于夏阳,是为梁伯,后为秦所灭,子孙以国为氏。

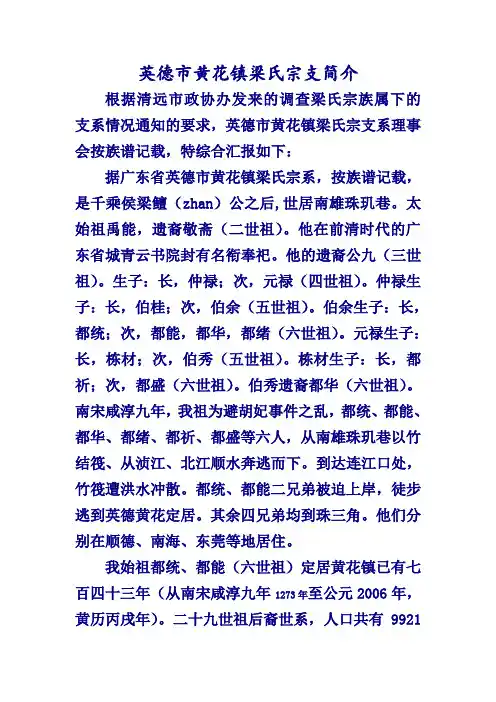

英德市黄花镇梁氏宗支简介根据清远市政协办发来的调查梁氏宗族属下的支系情况通知的要求,英德市黄花镇梁氏宗支系理事会按族谱记载,特综合汇报如下:据广东省英德市黄花镇梁氏宗系,按族谱记载,是千乘侯梁鳣(zhan)公之后,世居南雄珠玑巷。

太始祖禹能,遗裔敬斋(二世祖)。

他在前清时代的广东省城青云书院封有名衔奉祀。

他的遗裔公九(三世祖)。

生子:长,仲禄;次,元禄(四世祖)。

仲禄生子:长,伯桂;次,伯余(五世祖)。

伯余生子:长,都统;次,都能,都华,都绪(六世祖)。

元禄生子:长,栋材;次,伯秀(五世祖)。

栋材生子:长,都祈;次,都盛(六世祖)。

伯秀遗裔都华(六世祖)。

南宋咸淳九年,我祖为避胡妃事件之乱,都统、都能、都华、都绪、都祈、都盛等六人,从南雄珠玑巷以竹结筏、从浈江、北江顺水奔逃而下。

到达连江口处,竹筏遭洪水冲散。

都统、都能二兄弟被迫上岸,徒步逃到英德黄花定居。

其余四兄弟均到珠三角。

他们分别在顺德、南海、东莞等地居住。

我始祖都统、都能(六世祖)定居黄花镇已有七百四十三年(从南宋咸淳九年1273年至公元2006年,黄历丙戌年)。

二十九世祖后裔世系,人口共有9921人。

他们分别居住在黄花镇的放板、明迳、城下、迳孔、三山、公正、溪村、岩背、平星、德岗、管塘等11个村委会、居委辖下地区的38个自然村。

在明代、清代还有部分支系迁往外地的清远、阳山、英德等地发展,人口32491人。

内地和外迁合共42412人,以上简介,供清远市政协核用。

(摘)英德市黄花镇梁氏宗亲理事会 2006年7月15日梁姓源流梁氏出自嬴姓,起源于东夷少昊部,伯益之后。

伯益三十五世大骆生非子。

再五传秦仲,秦仲的小儿子康封于夏阳梁山(在今陕西韩城南),建立梁国,为伯爵。

公元前641年,秦穆公派兵攻灭梁国,改称梁地为少梁。

亡国后的梁国子孙,大都逃到晋国,以原国名为氏,就是梁氏。

此即《元和姓纂》所云:“梁,嬴姓,伯益之后,秦仲有功,周平王封其少子康于夏阳,是为梁伯,后为秦所灭,子孙以国为氏。

梁氏族谱英德市黄花镇梁氏宗支简介根据清远市政协办发来的调查梁氏宗族属下的支系情况通知的要求,英德市黄花镇梁氏宗支系理事会按族谱记载,特综合汇报如下:据广东省英德市黄花镇梁氏宗系,按族谱记载,是千乘侯梁鳣(zhan)公之后,世居南雄珠玑巷。

太始祖禹能,遗裔敬斋(二世祖)。

他在前清时代的广东省城青云书院封有名衔奉祀。

他的遗裔公九(三世祖)。

生子:长,仲禄;次,元禄(四世祖)。

仲禄生子:长,伯桂;次,伯余(五世祖)。

伯余生子:长,都统;次,都能,都华,都绪(六世祖)。

元禄生子:长,栋材;次,伯秀(五世祖)。

栋材生子:长,都祈;次,都盛(六世祖)。

伯秀遗裔都华(六世祖)。

南宋咸淳九年,我祖为避胡妃事件之乱,都统、都能、都华、都绪、都祈、都盛等六人,从南雄珠玑巷以竹结筏、从浈江、北江顺水奔逃而下。

到达连江口处,竹筏遭洪水冲散。

都统、都能二兄弟被迫上岸,徒步逃到英德黄花定居。

其余四兄弟均到珠三角。

他们分别在顺德、南海、东莞等地居住。

我始祖都统、都能(六世祖)定居黄花镇已有七百四十三年(从南宋咸淳九年1273年至公元2006年,黄历丙戌年)。

二十九世祖后裔世系,人口共有9921人。

他们分别居住在黄花镇的放板、明迳、城下、迳孔、三山、公正、溪村、岩背、平星、德岗、管塘等11个村委会、居委辖下地区的38个自然村。

在明代、清代还有部分支系迁往外地的清远、阳山、英德等地发展,人口32491人。

内地和外迁合共42412人,以上简介,供清远市政协核用。

(摘)英德市黄花镇梁氏宗亲理事会 2006年7月15日梁姓源流梁氏出自嬴姓,起源于东夷少昊部,伯益之后。

伯益三十五世大骆生非子。

再五传秦仲,秦仲的小儿子康封于夏阳梁山(在今陕西韩城南),建立梁国,为伯爵。

公元前641年,秦穆公派兵攻灭梁国,改称梁地为少梁。

亡国后的梁国子孙,大都逃到晋国,以原国名为氏,就是梁氏。

此即《元和姓纂》所云:“梁,嬴姓,伯益之后,秦仲有功,周平王封其少子康于夏阳,是为梁伯,后为秦所灭,子孙以国为氏。

梁氏族谱(一)————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:梁氏族谱英德市黄花镇梁氏宗支简介根据清远市政协办发来的调查梁氏宗族属下的支系情况通知的要求,英德市黄花镇梁氏宗支系理事会按族谱记载,特综合汇报如下:据广东省英德市黄花镇梁氏宗系,按族谱记载,是千乘侯梁鳣(zhan)公之后,世居南雄珠玑巷。

太始祖禹能,遗裔敬斋(二世祖)。

他在前清时代的广东省城青云书院封有名衔奉祀。

他的遗裔公九(三世祖)。

生子:长,仲禄;次,元禄(四世祖)。

仲禄生子:长,伯桂;次,伯余(五世祖)。

伯余生子:长,都统;次,都能,都华,都绪(六世祖)。

元禄生子:长,栋材;次,伯秀(五世祖)。

栋材生子:长,都祈;次,都盛(六世祖)。

伯秀遗裔都华(六世祖)。

南宋咸淳九年,我祖为避胡妃事件之乱,都统、都能、都华、都绪、都祈、都盛等六人,从南雄珠玑巷以竹结筏、从浈江、北江顺水奔逃而下。

到达连江口处,竹筏遭洪水冲散。

都统、都能二兄弟被迫上岸,徒步逃到英德黄花定居。

其余四兄弟均到珠三角。

他们分别在顺德、南海、东莞等地居住。

我始祖都统、都能(六世祖)定居黄花镇已有七百四十三年(从南宋咸淳九年1273年至公元2006年,黄历丙戌年)。

二十九世祖后裔世系,人口共有9921人。

他们分别居住在黄花镇的放板、明迳、城下、迳孔、三山、公正、溪村、岩背、平星、德岗、管塘等11个村委会、居委辖下地区的38个自然村。

在明代、清代还有部分支系迁往外地的清远、阳山、英德等地发展,人口32491人。

内地和外迁合共42412人,以上简介,供清远市政协核用。

(摘)英德市黄花镇梁氏宗亲理事会2006年7月15日梁姓源流梁氏出自嬴姓,起源于东夷少昊部,伯益之后。

伯益三十五世大骆生非子。

再五传秦仲,秦仲的小儿子康封于夏阳梁山(在今陕西韩城南),建立梁国,为伯爵。

公元前641年,秦穆公派兵攻灭梁国,改称梁地为少梁。

梁姓的历史现状和研究报告

梁姓是一个常见的华人姓氏,起源相对较早,可以追溯到上古时期。

根据历史记载和研究报告,以下是关于梁姓的历史现状和研究的一些重要信息:

1. 起源和分布:梁姓起源于中国,主要分布在广东、广西、湖南、江西、四川、福建等地。

此外,梁姓在香港、澳门、台湾等地也较为常见。

2. 历史地位:梁姓在中国历史上有着重要的地位。

在古代,很多梁姓人物都在政治、文化、军事等领域有出色的表现。

例如,梁启超是中国近代著名的政治家、教育家,对中国维新运动产生了积极的影响。

3. 姓名文化:梁姓在中国传统文化中有一定的重要性和影响力。

根据一些研究报告,梁姓的人们普遍注重家族的荣誉和传承,崇尚孝道和敬老,对家庭的责任感较强。

4. 姓氏起源探讨:对于梁姓的起源,研究者有不同的观点。

有一种观点认为,梁姓可能源自姬姓或姚姓。

另一种观点认为,梁姓是源于先民居住地的名称,意为“高地”或“小山丘”。

5. 姓氏变迁和演变:梁姓在历史发展过程中也有着一些变迁和演变。

据研究报告,梁姓在不同历史时期可能出现了分支,形成了不同的派系。

这些派系在不同地区的演化和迁徙中也产生了一些变化。

总的来说,梁姓作为一个古老的姓氏,在中国历史和文化中有着显著的地位。

通过研究报告和历史文献的分析,可以更好地了解梁姓的历史现状和文化特点。

梁氏族谱英德市黄花镇梁氏宗支简介根据清远市政协办发来的调查梁氏宗族属下的支系情况通知的要求,英德市黄花镇梁氏宗支系理事会按族谱记载,特综合汇报如下:据广东省英德市黄花镇梁氏宗系,按族谱记载,是千乘侯梁鳣(zhan)公之后,世居南雄珠玑巷。

太始祖禹能,遗裔敬斋(二世祖)。

他在前清时代的广东省城青云书院封有名衔奉祀。

他的遗裔公九(三世祖)。

生子:长,仲禄;次,元禄(四世祖)。

仲禄生子:长,伯桂;次,伯余(五世祖)。

伯余生子:长,都统;次,都能,都华,都绪(六世祖)。

元禄生子:长,栋材;次,伯秀(五世祖)。

栋材生子:长,都祈;次,都盛(六世祖)。

伯秀遗裔都华(六世祖)。

南宋咸淳九年,我祖为避胡妃事件之乱,都统、都能、都华、都绪、都祈、都盛等六人,从南雄珠玑巷以竹结筏、从浈江、北江顺水奔逃而下。

到达连江口处,竹筏遭洪水冲散。

都统、都能二兄弟被迫上岸,徒步逃到英德黄花定居。

其余四兄弟均到珠三角。

他们分别在顺德、南海、东莞等地居住。

我始祖都统、都能(六世祖)定居黄花镇已有七百四十三年(从南宋咸淳九年1273年至公元2006年,黄历丙戌年)。

二十九世祖后裔世系,人口共有9921人。

他们分别居住在黄花镇的放板、明迳、城下、迳孔、三山、公正、溪村、岩背、平星、德岗、管塘等11个村委会、居委辖下地区的38个自然村。

在明代、清代还有部分支系迁往外地的清远、阳山、英德等地发展,人口32491人。

内地和外迁合共42412人,以上简介,供清远市政协核用。

(摘)英德市黄花镇梁氏宗亲理事会2006年7月15日梁姓源流梁氏出自嬴姓,起源于东夷少昊部,伯益之后。

伯益三十五世大骆生非子。

再五传秦仲,秦仲的小儿子康封于夏阳梁山(在今陕西韩城南),建立梁国,为伯爵。

公元前641年,秦穆公派兵攻灭梁国,改称梁地为少梁。

亡国后的梁国子孙,大都逃到晋国,以原国名为氏,就是梁氏。

此即《元和姓纂》所云:“梁,嬴姓,伯益之后,秦仲有功,周平王封其少子康于夏阳,是为梁伯,后为秦所灭,子孙以国为氏。

广东高州金山梁氏族谱梁氏族谱是广东高州金山梁家的重要文化遗产,记录了梁家族的历史和家族成员的世系关系。

该族谱承载着梁家人对家族血脉及传承的珍视和尊重,是他们传承家族文化的重要依据。

梁家族追溯到明代末年,起源于广东省高州地区的金山村,因此被称为金山梁家。

据传,该家族的始祖是明朝的大臣梁廷璜,他曾担任广东按察使,推动了当地的经济发展和文化繁荣。

梁廷璜有两个儿子,分别是梁继堂和梁继尧,他们分别代表了梁家族的两个分支。

梁继堂是梁家族的第一代传人,他在金山村建立了家族宅邸,并成为当地的一位权威人物。

梁继堂有两个儿子,分别是梁承图和梁承禧,他们成为了梁家族的第二代传人。

梁承图继承了父亲的事业,成为一位村民领袖和地方官员。

梁承图与同村的徐氏结婚,并育有梁氏宇、梁氏寿和梁氏茂三个儿子。

三兄弟都成为村庄的重要人物,积极参与当地的经济和社会事务。

梁氏宇经商有成,成为村里的富翁,梁氏寿则从事农田经营,为村民提供粮食和谷物,而梁氏茂则成为一名成功的工匠,精通木工技术。

梁家族的第三代传人是梁氏宇的儿子梁大权和梁氏寿的儿子梁大翰。

梁大权娶了一个有经商背景的妻子,成功地将家族的商业事业扩展到邻近城市。

他们开设了一家大型百货商店,不仅为家族带来了巨大的财富,也为村民带来了方便和就业机会。

而梁大翰则继承了父亲的农田事业,致力于农业现代化的发展。

梁家族的第四代传人梁大权的儿子梁宝成和梁大翰的儿子梁宝禄继承了家族的事业,并继续扩大家族的影响力。

梁宝成在商业领域取得了巨大成功,拓展了家族的商业帝国,同时也为家族修建了一座宏伟的宅邸,成为当地的地标。

梁宝禄则发展了家族的农田事业,建立了现代化的农场,采用科学技术提高产量,为当地的农业发展做出了杰出贡献。

梁家族的第五代传人是梁宝成和梁宝禄的子女。

他们继承了家族的事业,并致力于传承和发扬家族的优秀传统和价值观。

如今,金山梁家已经形成了庞大而有影响力的家族网络,遍布全球各地,成为当地社会发展的重要力量。

梁氏族谱(一)梁氏族谱英德市黄花镇梁氏宗支简介根据清远市政协办发来的调查梁氏宗族属下的支系情况通知的要求,英德市黄花镇梁氏宗支系理事会按族谱记载,特综合汇报如下:据广东省英德市黄花镇梁氏宗系,按族谱记载,是千乘侯梁鳣(zhan)公之后,世居南雄珠玑巷。

太始祖禹能,遗裔敬斋(二世祖)。

他在前清时代的广东省城青云书院封有名衔奉祀。

他的遗裔公九(三世祖)。

生子:长,仲禄;次,元禄(四世祖)。

仲禄生子:长,伯桂;次,伯余(五世祖)。

伯余生子:长,都统;次,都能,都华,都绪(六世祖)。

元禄生子:长,栋材;次,伯秀(五世祖)。

栋材生子:长,都祈;次,都盛(六世祖)。

伯秀遗裔都华(六世祖)。

南宋咸淳九年,我祖为避胡妃事件之乱,都统、都能、都华、都绪、都祈、都盛等六人,从南雄珠玑巷以竹结筏、从浈江、北江顺水奔逃而下。

到达连江口处,竹筏遭洪水冲散。

都统、都能二兄弟被迫上岸,徒步逃到英德黄花定居。

其余四兄弟均到珠三角。

他们分别在顺德、南海、东莞等地居住。

我始祖都统、都能(六世祖)定居黄花镇已有七百四十三年(从南宋咸淳九年1273年至公元2006年,黄历丙戌年)。

二十九世祖后裔世系,人口共有9921人。

他们分别居住在黄花镇的放板、明迳、城下、迳孔、三山、公正、溪村、岩背、平星、德岗、管塘等11个村委会、居委辖下地区的38个自然村。

在明代、清代还有部分支系迁往外地的清远、阳山、英德等地发展,人口32491人。

内地和外迁合共42412人,以上简介,供清远市政协核用。

(摘)英德市黄花镇梁氏宗亲理事会 2006年7月15日梁姓源流梁氏出自嬴姓,起源于东夷少昊部,伯益之后。

伯益三十五世大骆生非子。

再五传秦仲,秦仲的小儿子康封于夏阳梁山(在今陕西韩城南),建立梁国,为伯爵。

公元前641年,秦穆公派兵攻灭梁国,改称梁地为少梁。

亡国后的梁国子孙,大都逃到晋国,以原国名为氏,就是梁氏。

此即《元和姓纂》所云:“梁,嬴姓,伯益之后,秦仲有功,周平王封其少子康于夏阳,是为梁伯,后为秦所灭,子孙以国为氏。

灵蛇吐信—粤西梁氏发源祖城植氏太...【粤西梁氏发源祖城植氏太婆地简介】粤西泷洲梁门植氏太婆地为梁氏一脉后嗣的精神之柱,均为粤西地区甚至是广东大部分地区,以及广西、周边地区梁氏一族发源之地,此坟由宋朝开始距今有七百多年历史了,现今发出的人丁足有几十万之巨,每年春分、清明梁氏一脉均有十几万人丁前来拜祭此坟,可谓丁口大旺,枝繁叶茂。

此地在本地人也尊称此地谓尚书地,可见此地地位之高,渊源之远,影响力之大,实在让人惊叹!植氏太婆坟的小记:据不完整的说法,粤西梁氏一世祖梁崇高(往后称崇高公),本来定居于南雄珠玑巷,为梁氏如眏公的二子,后因世乱而逃难而走,其崇高公与兄弟们远走逃难于广州落脚,后继续逆水而上,进入端州府(今肇庆),有缘与当时府台范江波养女植氏喜结连理,崇高公与植氏太婆孕育生三子长子真荫,二子真宝,晚子真荣。

之后崇高公携带妻子,再逆水而行,来到了当时的泷洲(现今的罗定市),一直定居于罗定谭井村,并在此地为梁氏一族落地生根、开祖发源。

梁氏一族得此植氏太婆蛇形水星文曲星风水宝地的庇荫,一直人才辈出,官贾林立,多产精明商家及才子文人,书香满门,才高八斗,实在是当地的名望一族也,其梁门植氏后嗣一直发官无数,多以文官出现,但略有可数之武贵之人才,其中古代宋朝有梁焘为工部郎中,户部、礼部尚书,更任尚书左丞,梁勋,宋朝进士,光禄大夫,梁诚于清朝出任外交官,国外钦差大臣等等,由宋朝到元朝、明朝、清朝、民国期间更荫发举人、进士、县令、府台、学士、大夫等一大批历代名人,当今有贵为省部级梁伟发、独霸5届香港娱乐圈影帝梁朝伟、伟人梁启超等等政界,影视、名流、富商如数家珍,由宋代到当代出知名人才多达数百位,当中不包含默默无闻的隐世人材,商界精英,实为出类拔萃、地灵人杰,人才济济,凝聚了天地间的灵气,孕育着优秀人物上乘风水佳城。

(龙正作品联系方式暂时无来源:龙行天下风水论坛)《青囊经》作者黄石公,是公元前约二百二十年间秦朝的学者。

梁氏族谱英德市黄花镇梁氏宗支简介根据清远市政协办发来的调查梁氏宗族属下的支系情况通知的要求,英德市黄花镇梁氏宗支系理事会按族谱记载,特综合汇报如下:据广东省英德市黄花镇梁氏宗系,按族谱记载,是千乘侯梁鳣(zhan)公之后,世居南雄珠玑巷。

太始祖禹能,遗裔敬斋(二世祖)。

他在前清时代的广东省城青云书院封有名衔奉祀。

他的遗裔公九(三世祖)。

生子:长,仲禄;次,元禄(四世祖)。

仲禄生子:长,伯桂;次,伯余(五世祖)。

伯余生子:长,都统;次,都能,都华,都绪(六世祖)。

元禄生子:长,栋材;次,伯秀(五世祖)。

栋材生子:长,都祈;次,都盛(六世祖)。

伯秀遗裔都华(六世祖)。

南宋咸淳九年,我祖为避胡妃事件之乱,都统、都能、都华、都绪、都祈、都盛等六人,从南雄珠玑巷以竹结筏、从浈江、北江顺水奔逃而下。

到达连江口处,竹筏遭洪水冲散。

都统、都能二兄弟被迫上岸,徒步逃到英德黄花定居。

其余四兄弟均到珠三角。

他们分别在顺德、南海、东莞等地居住。

我始祖都统、都能(六世祖)定居黄花镇已有七百四十三年(从南宋咸淳九年1273年至公元2006年,黄历丙戌年)。

二十九世祖后裔世系,人口共有9921人。

他们分别居住在黄花镇的放板、明迳、城下、迳孔、三山、公正、溪村、岩背、平星、德岗、管塘等11个村委会、居委辖下地区的38个自然村。

在明代、清代还有部分支系迁往外地的清远、阳山、英德等地发展,人口32491人。

内地和外迁合共42412人,以上简介,供清远市政协核用。

(摘)英德市黄花镇梁氏宗亲理事会2006年7月15日梁姓源流梁氏出自嬴姓,起源于东夷少昊部,伯益之后。

伯益三十五世大骆生非子。

再五传秦仲,秦仲的小儿子康封于夏阳梁山(在今陕西韩城南),建立梁国,为伯爵。

公元前641年,秦穆公派兵攻灭梁国,改称梁地为少梁。

亡国后的梁国子孙,大都逃到晋国,以原国名为氏,就是梁氏。

此即《元和姓纂》所云:“梁,嬴姓,伯益之后,秦仲有功,周平王封其少子康于夏阳,是为梁伯,后为秦所灭,子孙以国为氏。

xx氏族谱xxxxxx支简介根据清远市政协办发来的调查梁氏宗族属下的支系情况通知的要求,英德市黄花镇梁氏宗支系理事会按族谱记载,特综合汇报如下:据广东省英德市黄花镇梁氏宗系,按族谱记载,是千乘侯梁鳣(zhan)公之后,世居南雄珠玑巷。

太始祖禹能,遗裔敬斋(二世祖)。

他在前清时代的广东省城青云书院封有名衔奉祀。

他的遗裔公九(三世祖)。

生子:长,仲禄;次,元禄(四世祖)。

仲禄生子:长,伯桂;次,伯余(五世祖)。

伯余生子:长,都统;次,都能,都华,都绪(六世祖)。

元禄生子:长,栋材;次,伯秀(五世祖)。

栋材生子:长,都祈;次,都盛(六世祖)。

伯秀遗裔都华(六世祖)。

南宋咸淳九年,我祖为避胡妃事件之乱,都统、都能、都华、都绪、都祈、都盛等六人,从南雄珠玑巷以竹结筏、从浈江、北江顺水奔逃而下。

到达连江口处,竹筏遭洪水冲散。

都统、都能二兄弟被迫上岸,徒步逃到英德黄花定居。

其余四兄弟均到珠三角。

他们分别在顺德、南海、东莞等地居住。

我始祖都统、都能(六世祖)定居黄花镇已有七百四十三年(从南宋咸淳九年1273年至公元2006年,黄历丙戌年)。

二十九世祖后裔世系,人口共有9921人。

他们分别居住在黄花镇的放板、明迳、城下、迳孔、三山、公正、溪村、岩背、平星、德岗、管塘等11个村委会、居委辖下地区的38个自然村。

在明代、清代还有部分支系迁往外地的清远、阳山、英德等地发展,人口32491人。

内地和外迁合共42412人,以上简介,供清远市政协核用。

(摘)xxxxxx宗亲理事会2006年7月15日梁姓源流梁氏出自嬴姓,起源于东夷少昊部,伯益之后。

伯益三十五世大骆生非子。

再五传秦仲,秦仲的小儿子康封于夏阳梁山(在今陕西韩城南),建立梁国,为伯爵。

公元前641年,秦穆公派兵攻灭梁国,改称梁地为少梁。

亡国后的梁国子孙,大都逃到晋国,以原国名为氏,就是梁氏。

此即《元和姓纂》所云:“梁,嬴姓,伯益之后,秦仲有功,周平王封其少子康于夏阳,是为梁伯,后为秦所灭,子孙以国为氏。

从古至今梁姓源流全解析梁姓作为中国姓氏中较为常见的一个,其源流千年之久,有着丰富的历史和文化内涵。

本文将通过考证和研究,全面解析梁姓的起源、演变和特点,带您一起深入了解梁姓的历史渊源。

一、梁姓的起源及分布梁姓起源于中国古代,最早出现在春秋时期。

据考证,梁姓是一个有着非常悠久历史的姓氏,源自于姬姓,属于中国百家姓中排名前茅的姓氏之一。

梁姓在中国姓氏中分布广泛,尤以广东、福建、江西、四川等地为主要聚集区域。

二、梁姓的历史渊源1. 春秋时期的梁国梁姓最早可以追溯到春秋时期的梁国。

梁国是东周时期的十六个国家之一,国君姬梁为其国号命名,因此后来的子孙便以梁作为姓氏。

2. 南梁北朝的梁姓在南北朝时期,中国分裂为南北两个政权,南梁即梁朝是其中之一。

南梁的建立者是宇文泰,他是北魏末年的权臣,后来统一南方建立了南梁朝。

由于南梁朝的建立者宇文泰是梁姓,因此在当时南方地区梁姓的数量有所增加。

3. 梁山起义的梁姓梁山起义是中国历史上有名的农民起义之一,发生在北宋末年。

在这次起义中,领导者之一就是梁山伯。

虽然他的姓名中的“梁”并非姓氏,但这次起义使得梁姓在中国的分布进一步扩大。

三、梁姓的文化内涵与影响1. 梁山伯与祝英台的爱情故事梁姓最著名的爱情故事莫过于梁山伯与祝英台的传说。

这个故事被演绎成了京剧《梁祝》,被广大人民爱戴并流传至今。

梁祝的爱情故事展示了梁姓人民深刻的人情味与传统美德,成为中国文化的重要组成部分。

2. 英雄人物梁实秋梁实秋,字涉,是中国现代作家、翻译家,也是梁启超的孙子。

梁实秋以其卓越的才华和创作贡献,成为了中国现代文学史上的重要人物之一。

他的作品既体现了梁姓人民的智慧和风采,又对中国文学产生了深远影响。

四、梁姓的现状及发展趋势梁姓在中国姓氏中的排名一直保持较高。

特别是在广东地区,梁姓人口众多,且在政治、军事、经济等领域有很多杰出代表。

随着社会的发展和时代的变迁,梁姓人口也在不断增长,梁姓的影响力逐渐扩大。

梁姓研究报告梁姓研究报告梁姓是中国传统姓氏之一,具有悠久的历史和丰富的文化内涵。

本报告旨在对梁姓的来源、分布、历史渊源和社会地位进行研究和分析。

一、梁姓的来源梁姓源于古代中国的一个古国名字,即梁国。

据记载,梁国是我国历史时期的一个有着悠久历史的国家,国君姓梁。

随着时间的推移,梁氏族人逐渐形成梁姓。

二、梁姓的分布梁姓在中国各地都有一定的分布,主要集中在广东、江苏、福建、浙江、湖南、广西、台湾等地。

其中,广东是梁姓最为集中的地方,尤以东莞、梅州、惠州等地梁姓人口最多。

三、梁姓的历史渊源梁姓的历史可以追溯到两千多年前的战国时期。

梁姓是一个古老的姓氏,具有悠久的历史传承。

梁姓在历史上有很多杰出的代表人物,如梁武帝、梁启超等,他们在政治、文化、军事等领域都有着重要的影响。

四、梁姓的社会地位梁姓在中国社会中享有崇高的社会地位。

梁姓人物在古代的政治、军事、文化等方面都有着杰出的表现。

梁启超是清末民初的著名的政治家、学者、改革家,他对中国的近代化进程做出了重要贡献。

此外,梁启超还对诗词、文章有独特的才情,为中国文化的传承和发展做出了贡献。

梁姓在现代社会中的人数相对较多。

梁姓人物在各个领域都有涌现,如政治、商业、文化、教育等。

他们的出色表现不仅推动了自身的发展,也为中国社会的进步作出了积极贡献。

总结:梁姓是一个具有悠久历史和丰富文化内涵的姓氏。

梁姓的来源与古代中国的梁国有关,梁姓在中国各地都有分布,尤以广东为主要集中地。

梁姓的历史渊源可以追溯到两千多年前的战国时期,梁姓在历史上有许多杰出的代表人物。

梁姓在社会中享有崇高的地位,梁姓人物在各个领域都有出色的表现。

梁姓在现代社会中的人数较多,他们为中国社会的进步做出了积极贡献。