2019年上海高三一模语文汇编(作文).

- 格式:pdf

- 大小:528.25 KB

- 文档页数:11

【题目】我们常常听到“接受你自己”“要和你自己和解”这样的话,然而有人却说:“不和解才有意思;要跟自己过不去,抬杠,找自己的茬。

”对此谈谈你的看法。

要求:(1)自拟标题;(2)不少于800字。

以下是61分及以上的作文1.与自己和解之思生而为人,我们难免犯错,便会常常陷入懊悔,于是我们需要接受自己,与自己和解,来寻找下一程成长。

而为了成长,我们又必须面对内心的坎坷,我们只有与自己抬杠,找自己的茬,而后加以改之,才能收获成长。

接受自己,与自己和解不是懦弱的表现,而恰恰是需要智慧和勇气的。

天地不仁,以万物为刍狗,我们固然可以怀有改变世界的壮志豪情,可是以人力之微,我们难以改变所有;在天地的残酷与不仁面前,我们并非次次都能抗争到底。

于是,我们需要接受自己,接受自己的弱小,接受命运的不公,接受天地的不仁,我们才能认识到生命之轻重,认识到天地之一视同仁。

苏子瞻一生坎坷,连番遭贬,可他回顾自己的一生时却说道:问汝平生功业,黄州,惠州,儋州。

风轻云淡,一笑了之。

史铁生受尽身残之苦,可他却笑道:死亡是一个必然会降临的节日。

他接受了自己的悲惨遭遇,才能从中跳出,去追寻人生其它丰富而重要的意义。

与自己和解应当是一种淡然,一种“谁谓河广,一苇杭之”的勇力。

然而,与自己和解是有条件的,全盘接受,无条件地与自己和解无疑是一种逃避现实与责任的行为。

譬如前段时间大火的“佛系青年”,看似“看淡一切”,实则“逃避一切”,为自己的颓废与沉沦找一个说辞开脱。

我认为,与自己和解,要以不忘初心为前提。

在成长的种种逆境中,当我们难免为挫折所困时,我们才能以淡然为灯,以梦为马,方能走出困境,勇往直前。

正是有了这一方“与自己和解”为前提,我们才能在不和解中收获成长。

梵高曾有过为贵妇人作画,从此扬名立万的机会,可他选择不与世人的标准和解,更不与自己的心安理得和解,坚决不改变作画风格,虽在世时未受认可,郁郁而终,却在后人心中树立起无比崇高的后印象派大师形象,为人所推崇和模仿。

2019上海卷语文作文题目及优秀范文2019年高考上海卷作文题目适用地区:上海全市题目要求:倾听了不同国家的音乐,接触了不同风格的异域音调,我由此对音乐的“中国味”有了更深刻的感受,从而更有意识地去寻找“中国味”。

这段话可以启发人们如何去认识事物。

请写一篇文章,谈谈你对上述材料的思考和感悟。

要求:(1)自拟题目;(2)不少于800字。

优秀范文:“中国味”在历史的回眸中,上下五千年的中华民族拥有其厚重的历史文化,成就着这多滋多味的中国味。

回眸历史,仰望苍穹,中国味是什么?中国味是“梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴”中对恋人的思念,她在帘卷西风中,人比黄花瘦地等待着,她对明诚的等待坚如磐石,衣带渐宽终不悔。

无言的爱孕育那份心酸,中国味是无尽含蓄的等待。

中国味是“问汝平生之功绩,黄州惠州詹州”的淡然。

乌台案平息后,你的政敌为你在黄州划下了一方窄窄的土地,并判你一个“监视居住”,他们的丑恶嘴脸大笑着,要看你那高贵的头颅如何低垂。

但你只是“一蓑烟雨任平生”竹杖芒鞋地淡然处之。

中国味是安之若素的淡泊。

中国味是“死亦为鬼雄”的豪迈。

乌江边,天空已被染成血红色,你身边的士兵一个个地倒下,接着,爱妃的自刎更使你怒不可遏,你和着四面的楚歌,在乌江边将自己的一腔热血洒向那奔腾不息的乌江,你知道,江东子弟多才俊,卷土重来未可知,但你亦知道,跟随你的三千子弟一去不复返。

你自人愧对江东父老,愿以死来保全他们以后的安定生活。

中国味是不惧生死的豪迈。

中国味是我心一片磁石针,终向南方心不改的忠贞。

在蒙古铁骑入侵,国破家亡,在惶恐的滩头,零丁洋里叹零丁的世界,你被俘虏,他们威逼利诱你投降,你只选择了三条路:腰斩,活剐,下油锅。

你皆不怕,秉着,我以我血荐轩辕的信念。

中国味是无畏的忠肝义胆。

中国味是“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的坚定;中国味是“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”的淡定;中国味是“曳尾涂中”于濮水临竿而钓,夜梦蝴蝶的逸出尘世;中国味是“安得广厦千万间,大辟天下寒士具欢颜”的忧思情怀;中国味是“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的文人志向;中国味是…………透过历史的眸子,中国味是中国几千年来历史文化的厚重沉淀,它给我们以信念,给我们以坚定,给我们以淡然,给我们一从容,给我们以力量,给我们以坚强的后盾………。

2019年上海市杨浦区高三一模作文范文作文题目:荷兰一工作室,利用太阳能创建了一条在黑暗中发光的自行车道,灵感来自梵高的“繁星闪烁的夜晚”。

这条路白天吸收太阳能,晚上自己发光发亮。

例文(共5篇):捕捉“繁星”在世界的另一端,荷兰人找到并捉捕住了梵高百年前洒落在人类历史大空中的繁星,将它作为灵感,加以利用、创新,一条自行车道便在黑夜中生辉。

而我们,也应善于捕捉这些“繁星”。

这些“繁星”可以说是历史人物为我们留下的至宝与启迪,拾起它们,打磨它们,能让他们在现代社会重新散发出光芒。

百年前的近代中国,正是在这种方法下踏上了步履蹒跚的现代化之路。

60年代浩浩荡荡的练兵利器,90年代的公车上书,变法救国。

这些“有法之士”们,抓住了西方世界器物、制度的“繁星”,并将之应用于中国社会,他们的救国激情、满腔热血在点点繁星中得以实现。

然而,若只是捕捉到了繁星,不管三七二十一就认为自己如获至宝,不加理解、不加打磨囫囵吞枣以番折腾,反倒折损了“繁星”的价值。

在发现、继承的基础上,添入自己的元素,才能使“繁星”的光芒亮度最大化、范围普及化。

加西亚·马尔克斯便是在保留拉美神话传说的基础上,加入了希腊神话、印度神话的元素,打造出了《百年孤独》这样一部惊世之作。

而他的这颗“繁星”,也嵌在了夜空中,等待着被他人捕捉、打磨。

莫言称马尔克斯给予了他创作极大的灵感,但在追随在大师身后两年,我意识到必须离开他们,用自己的方式讲述自己的故事。

他的《红高梁家族》,也成为了“繁星”中的一颗。

就这样颗颗启迪、融合,构成了闪耀的人类群星。

回到现代社会,在自媒体横流的今天,海量的信息足以提供给我们足够多的繁星,而多元的渠道、宽广的舞台也给予了我们更多打磨“繁星”的机会。

纵然有许多诸如上述自行车道一样有趣新颖又有用的发明创造,但更多的发明、更多所谓的“专利”却让人哭笑不得,甚至更多人是为了捕捉“繁星”而去捕捉。

当“繁星”成为一种消费品,它们符号价值已远远超出使用价值,当“梵高”们能在流水线上被生产出来,他们无非只是精致却平庸、千篇以律的复刻品。

上海市普陀区2019年高三一模语文试卷考生注意:1.本试卷满分为150分,其中阅读部分80分,写作部分70分,考试时间为150分钟。

2.学生答题全部做在答题纸上。

3.答题纸与试卷在试题编号上是一一对应的,答题时应特别注意,不能错位。

一、积累运用(10分)1.按题目要求填空。

(5分)(1),何似在人间。

(苏轼《水调歌头》)(1分)(2)“锲而不舍,”出自荀子的《》。

(2分)(3)《登楼》中借眼前古迹委婉抒怀的两句是“,”。

(2分)【分析】此题考查了名句默写。

命题改变以往给出上下,填写下句纯记忆型方式,而是改为通过名句含意的提示要求默写,这样就将记忆与理解紧密结合起来。

因此,解题时必须注意:一是语意的提醒。

二是注意难写字。

【解答】故答案为:(1)起舞弄清影(重点字:清)(2)金石可镂劝学(重点字:镂)(3)可怜后主还祠庙,日暮聊为梁甫吟(重点字:聊)【点评】《劝学》(选自《荀子》)1.人们常说,活到老,学到老,荀子《劝学》篇中的学不可以已这句话印证了这句话。

2.韩愈《师说》中“是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子”这句话与荀子《劝学》中的“青,取之于蓝,而青于蓝”观点相同。

3.荀子在《劝学》中说,君子需要通过广泛学习来提升自己的两个句子是:君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

4.《劝学》开篇就提出了全文的中心论点,即“学不可以已”。

在后面又阐明了学习要持之以恒的句子是:锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

5.强调君子并非有何差异,只是善于借助外力的一句:君子生非异也,善假于物也。

6.强调空想不如学习的一句:吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。

7.在文中强调学习应当用心专一,并且从正面设喻,指出即使像蚯蚓那样弱小,如果用心专一也会有所成的句子是:蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

2.按题目要求选择。

(5分)(1)下列选项中,名句使用不恰当的一项是()。

(2分)A.同桌在市辩论赛复赛中未能晋级,小李安慰他“尺有所短,寸有所长”。

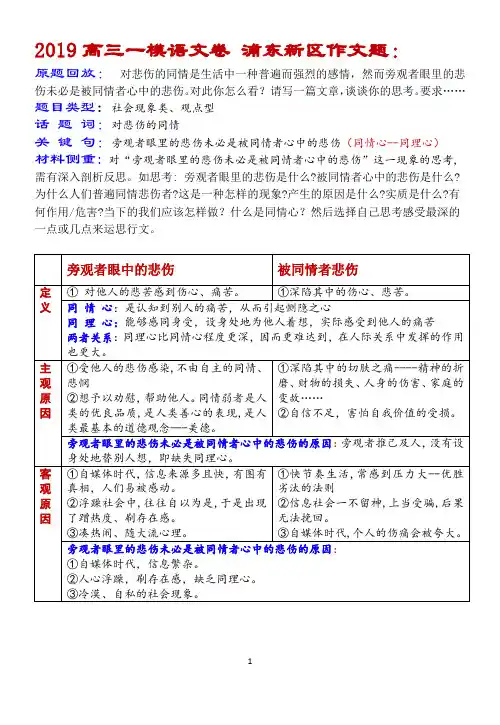

2019高三一模语文卷浦东新区作文题:原题回放:对悲伤的同情是生活中一种普遍而强烈的感情,然而旁观者眼里的悲伤未必是被同情者心中的悲伤。

对此你怎么看?请写一篇文章,谈谈你的思考。

要求……题目类型:社会现象类、观点型话题词:对悲伤的同情关键句:旁观者眼里的悲伤未必是被同情者心中的悲伤(同情心--同理心)材料侧重:对“旁观者眼里的悲伤未必是被同情者心中的悲伤”这一现象的思考,需有深入剖析反思。

如思考: 旁观者眼里的悲伤是什么?被同情者心中的悲伤是什么?为什么人们普遍同情悲伤者?这是一种怎样的现象?产生的原因是什么?实质是什么?有何作用/危害?当下的我们应该怎样做?什么是同情心?然后选择自己思考感受最深的一点或几点来运思行文。

范文一同情在左,同理在右(62分)①旁观者眼里的悲伤未必是被同情者心中的悲伤,对此,我们是否思考过,对他人的悲伤,是否有不恰当?我们该怎么做?我认为:我们应有同理心。

(引材料,明观点)②旁观者眼里的悲伤未必是被同情者心中的悲伤,这是因为我们缺乏同理心---不会设身处地为他人着想。

个人立场和思考角度不同不可避免地使我们理所当然地将自己情感强加于他人之上。

就如暴力慈善,我们过多地看到一排排贫困学生站在舞台上接受慈善家捐赠的场面,那些受到捐赠的学生,是心甘情愿地被拍摄、被报道吗?学生原本痛苦于贫困,现在更要痛苦于没有自尊。

这是捐赠者们被自己的特定思维模式束缚,才导致了旁观者与被同情者不同身份立场的情感偏差。

(析材料,旁观者眼里的悲伤未必是被同情者心中的悲伤的心理原因)③当下自媒体时代,浮躁的生活也加剧了我们同理心的缺失。

与传统生活不同,现在的我们很少再拿起报刊细细阅读回味,然后将千百条思绪化为一声叹息。

自媒体的运用使各种事件从天涯变成咫尺,而人们的心灵却是咫尺成天涯。

头条推送后网友不加深思的留言使我们参与了同情的过程却始终站在旁观者的角度看待。

评论中反复强调的我,提升了个人价值认识,却换不回我们对当事者发自内心的理解同情。

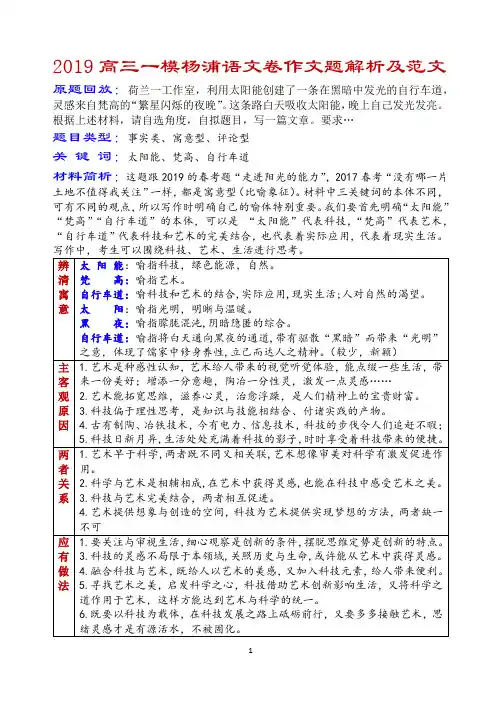

2019高三一模杨浦语文卷作文题解析及范文原题回放:荷兰一工作室,利用太阳能创建了一条在黑暗中发光的自行车道,灵感来自梵高的“繁星闪烁的夜晚”。

这条路白天吸收太阳能,晚上自己发光发亮。

根据上述材料,请自选角度,自拟题目,写一篇文章。

要求…题目类型:事实类、寓意型、评论型关键词:太阳能、梵高、自行车道材料简析:这题跟2019的春考题“走进阳光的能力”,2017春考“没有哪一片土地不值得我关注”一样,都是寓意型(比喻象征)。

材料中三关键词的本体不同,可有不同的观点,所以写作时明确自己的喻体特别重要。

我们要首先明确“太阳能”“梵高”“自行车道”的本体,可以是“太阳能”代表科技,“梵高”代表艺术,“自行车道”代表科技和艺术的完美结合,也代表着实际应用,代表着现实生活。

跨界科学艺术,共创美好生活(59分)荷兰这条灵感来自梵高“繁星闪烁的夜晚”的太阳能自行车道,让我们看到的是人类从艺术中汲取灵感,合理利用科技,创新点染生活。

所以我们要跨界科学艺术,共创人类美好生活。

(概述材料,明确观点)②艺术是种感性认知,它能点缀生活,陶冶情操,治愈浮躁。

能带来视听的体验,开拓定势的思维,激发创新的灵感。

科学偏向理性思考,是知识与技能相结合的产物。

当今科技日新月异,生活处处充满着科技,人们时时享受着科技的便捷。

像这条太阳能自行车道,太阳能是科技,梵高的“繁星闪烁的夜晚”是艺术,“太阳能自行车道”是科技和艺术的完美结合,并应用于现实生活。

这是感性和理性的结合,艺术与科技的融合,既给人们以艺术的美好感受,又加入科技元素,为人们带来便利,共创人类美好的生活。

(阐明要将科技与艺术结合的原因之一)③回望历史,就是一部将科学与艺术不断融合创新,从而不断优化人们生活的历史。

制陶技术的产生,使新石器时代的彩陶上留下漂亮的图案花纹;治炼技术的发明,可用金属质地的凿子雕出大卫等杰作;电脑技术的应用,极大地丰富了艺术表现力,拓展了艺术表现空间:如电脑绘画、电脑设计建筑、电子音乐、电脑动画等等,使我们的生活更加丰富多彩。

上海高三一模作文5篇范文同学们在写作文的时候要学会引用名人名言,很多南通教师都讲过引用先人的诗词歌赋,使你的文章更加有说服力。

但是得用到合适的地方,切忌乱用)。

为帮助大家学习方便,小编收集整理了上海高三一模作文5篇,希望可以帮助您,欢迎借鉴学习!上海高三一模作文5篇1看到“诚信”二字,我不禁为造字者的智慧所折服。

人言必可信,信言方可成事,古人说得如此明白,俯仰天地间,我们焉能不诚信?既然“诚信”二字皆含“言”。

那么我们就以“言”说起。

“言”不仅仅是说话,它更指写文章,做评论,大臣向皇上禀告,即称“进言”,可见“言”是不能任意而为的。

孔子说:“吾一日而三省乎已”。

他反省的主要就是说话,生活在人群中,语言的交流不可谓不重要。

也许你仪态端庄,也许你相貌堂堂,但一张嘴便开始满嘴跑火车,必然让世人敬而远之。

“狼来了”的故事大家都听过,试想如果每一个人都成了故事中的那个小孩子,生活岂不是令人恐惧了吗?有人说,你大可不必杞人忧天,我们可生活得好着呢。

此言差矣。

如果说电视作为一种媒介,那么它的'受众不可谓不多,但在这样大的平台上,我们见惯了“双鹿”“双汇”的言而无信,则多了名人明星的掩耳盗铃。

世界变得虚假,人情变得模糊,信赖成了奢望,难道这不可怕吗?是警醒的时候了。

下面我们再说“言”的第二个方面。

古时候《尚书》称“书”“诗三百”称“诗”。

即便到了后来,也只有“四书五经”。

可见,中华民族对于“书”是非常崇敬的,甚至是神圣不可侵犯的。

但今天,我们虽然看到了一派繁荣的图书市场,但却很少有开卷有益的精品,听得书评说得言之凿凿,翻看书页却令人大吃一惊。

好书难得——是爱书之人一声无奈的叹息。

看遍绣花枕头的偶像作家,还并无几分愤怒。

但看到中小学生耽于其间,不可自拔,并奉其为圭臬,摆出一副不可侵犯的架势时,我真的怒不可遏,如果以次充好成为主流,如果鸠占鹊巢变得普遍,如果鱼龙混杂已成常态,那么我们寄希望下一代岂不成为一纸空谈?没有了甘露,大地就不再枝繁叶茂;没有了开花的激素,美丽的花朵就不能绽放;没有了翅膀,天使又怎么能飞翔?让我们多一些诚信吧,这样的人生大树就会更加参天;让我们多一些诚信吧,这样生命之花才会更加绚丽绽放;让我们多一些诚信吧,心中那圣洁的天使才会自由的倘徉在生命的天堂。

2019 年全国普通高等学校招生统一考试上海语文试卷作文作文试题:倾听了不同国家的音乐,接触了不同风格的异域音调,我由此对音乐的“中国味”有了更深刻的感受,从而更有意识地去寻找“中国味”。

这段话可以启发人们如何去认识事物。

请写一篇文章,谈谈你对上述材料的思考和感悟。

要求:(1)自拟题目;(2)不少于800字。

目录1.知知与共,美美与共 (4)2.全面比较方能深刻 (5)3.走出去,返回来 (6)4.守着窗儿,看遍千山万水 (8)5.见之广,乃可思之深 (9)6.曲之道 (11)7.因鉴而思 (12)8.多元认识 (13)9.差异铸就独特 (15)10.跳出箱子思考 (16)11.美人之美,天下大同 (17)12.递进的认知过程 (19)13.寻悟此中味 (20)14.论认识事物之道 (21)15.认识差异,珍视本质 (23)16.识广寻根以致妙 (24)17.构建“个性化”之自我 (25)18.聪明见雪,智者见白 (27)19.博泛而精 (28)20.万籁中的共鸣 (30)21.以外来之识,悟原生之知 (31)22.大视野下的回眸与前行 (32)23.接触陌生 (34)24.向外张望,向内审视 (35)25.拥抱不同,探寻原“根” (36)26.打开格局,从他物认识事物 (38)27.比较的艺术 (39)28.致广大,尽精微 (40)29.多元眼光与认识事物 (42)30.慎内而后开外 (43)1.知知与共,美美与共王国维在《人间词话》中写出了人之三境,乃是迷茫、探寻,终会偶遇;我认为人之认识也有三境,认识事物并非是一味探寻的过程。

其一乃是各识其识,各美其美。

就好比对音乐的“中国味”来讲,初听这类音乐,我们对“中国味”的含义理解不深,只能在浅层感受它的音韵之美。

这是一种模糊又笼统的美的感受,我们此时将它与其他国家的音乐做出简单的区分,欣赏认识“中国味”音乐,在这些“单曲循环”中我们揣摩并鉴赏。

因此我们是只知其知,与其他风格的音乐各美其美。

1.宝山区三写作 70分26. 智者说,如果你想实现某种追求,最可靠的办法是让自己配得上它。

但是生活中,人们往往为了心中的追求而竭尽全力,孜孜以求,无暇顾及如何让自己配得上它。

这种现象普遍存在,对此你有怎样的认识?请写一篇文章,谈谈你的思考。

要求:(1)自拟题目;(2)不少于800字。

2.崇明区三、写作(70分)26.生活中,许多人并非因为知道自己欠缺什么,然后去弥补,而是受他人或社会的影响而做出决定。

对此,你有怎样的思考?请写一篇不少于800字的文章。

要求:(1)自拟题目;(2)文体不限,诗歌除外。

三、写作(70分)(70分)评分标准一类卷 (63-70分) 基准分67分能准确把握题意,立意深刻,选材恰当,中心突出,内容充实,感情真挚,结构严谨,语言流畅,有文采。

二类卷 (52-62分) 基准分57分符合题意,立意较深刻,选材较恰当,中心明确,内容较充实,感情真实,结构完整,语言通顺。

三类卷 (39-51分) 基准分45分基本符合题意,立意一般,选材尚恰当,中心尚明确,内容尚充实,感情尚真实,结构基本完整,语言基本通顺,偶有语病。

四类卷 (21-38分) 基准分29分偏离题意,立意或选材不当,中心不明确,内容单薄,结构不够完整,语言欠通顺,语病较多。

五类卷(20分以下)符合以下一项即为五类:(1)脱离题意。

(2)文理不通。

(3)全文不足400字。

说明:(1)未写题目扣2分。

(2)错别字1个扣1分,至多扣3分。

(3)标点错误多,酌情扣1-2分。

(4)文面不整洁,酌情扣1-2分;文面整洁美观,酌情加1-2分。

3.虹口三写作70分25.懒,是世人眼中的一种恶习,在某些宗教的教义里,懒,甚至是一种罪恶。

但仍有不少诗人歌颂着懒,标榜着懒,唐代诗人杜甫曾说,懒性从来水竹居;宋代文人许月卿还说,平生懒意琴三叠……懒,似乎又是一种风雅的存在。

你对“懒”有什么样的认知?请自定立意,自拟题目,作800字文。

4.普陀三写作(70分)26. 不知从何时起,人们做事开始提倡“别那么累”。

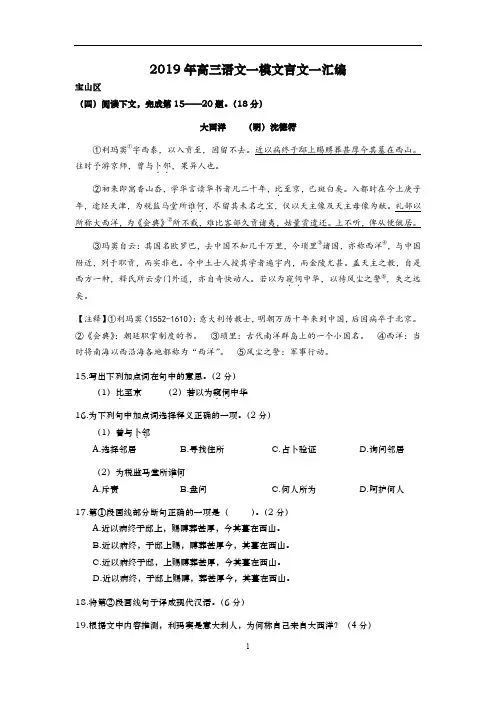

2019年高三一模文言文一汇编【精校Word版】宝山区(四)阅读下文,完成第15—20题。

(18分)大西洋(明)沈德符①利玛窦①字西泰,以入贡至,因留不去。

近以病终于邸上赐赙葬甚厚今其墓在西山。

往时予游京师,曾与卜邻..,果异人也。

②初来即寓香山岙,学华言读华书者凡二十年,比.至京,已斑白矣。

入都时在今上庚子年,途经天津,为税监马堂所谁何..,尽留其未名之宝,仅以天主像及天主母像为献。

礼部以所称大西洋,为《会典》②所不载,难比客部久贡诸夷,姑量赏遣还。

上不听,俾从便僦居。

③玛窦自云:其国名欧罗巴,去中国不知几千万里,今琐里③诸国,亦称西洋④,与中国附近,列于职贡,而实非也。

今中土士人授其学者遍宇内,而金陵尤甚。

盖天主之教,自是西方一种,释氏所云旁门外道,亦自奇快动人,若以为窥伺..中华,以待风尘之警⑤,失之远矣。

【注】①利玛窦(1552—1610):意大利传教士,明朝万历十年来到中国。

后因病卒于北京。

②《会典》:朝廷职掌制度的书。

③琐里:古代南洋群岛上的一个小国名。

④西洋:当时将南海以西沿海各地都称为“西洋”。

⑤风尘之警:军事行动。

15.写出下列加点词在句中的意思。

(2分)(1)比.至京()(2)若以为窥伺..中华()16.为下列句中加点词选择释义正确的一项。

(2分)(1)曾与卜邻..()A.选择邻居B.寻找住所C.占卜验证D.询问邻居(2)为税监马堂所谁何..()A.斥责B.盘问C.何人所为D.呵护何人17.第①段画线部分断句正确的一项是()(2分)A.近以病终于邸上,赐赙葬甚厚,今其墓在西山。

B.近以病终,于邸上赐,赙葬甚厚今,其墓在西山。

C.近以病终于邸,上赐赙葬甚厚,今其墓在西山。

D.近以病终,于邸上赐赙,葬甚厚今,其墓在西山。

18.将第②段画线句译成现代汉语。

(6分)19.根据文中内容推测,利玛窦是意大利人,为何自称自己来自大西洋?(4分)20.根据第③段内容,概括利玛窦给中国带来的影响。

静安区2018学年第一学期教学质量检测高三语文试卷2019.01 考生注意:1.本场考试时间150分钟,满分150分。

2.所有作答务必填涂或书写在答题纸上与试卷题号对应的区域,不得错位。

在试卷上作答一律不得分。

3.用2B铅笔作答选择题,用黑色字迹钢笔、水笔或圆珠笔作答非选择题。

一积累应用 10分1.按要求填空。

(5分)(1)分野中峰变,_______________。

(王维《_______________ 》)(2)_______________,金石可镂。

(荀子《劝学》)(3)《师说》开头一句说“_______________”。

文中引用孔子“三人行,则必有我师”接着说,“是故弟子不必不如师,__________________________。

”2.按要求选择。

(5分)(1)毕业送别,为了激励同学,小李准备的诗词用作赠言最适合的一项是()(3分)A.劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

(王维《送元二使安西》)B.多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节。

(柳永《雨霖铃》)C.长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

(李白《行路难》)D.纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

(陆游《冬夜读书示子聿》)(2)填入下面语段空白处的句子,最恰当的一项是()。

(2分)语言是人类最重要的交际工具。

____________________________________。

例如用手势招呼别人,用面部表情传达某种信息,这些符号的使用范围是极有限的。

_________,一般人用电报陈述意见,诸如此类的符号都是在已有的语言基础上编制出来的,是语言符号的符号。

由此可见,____________________,它随着人类社会的产生而产生,随着人类社会的发展而发展。

_______________________。

①人们进行交际,交流思想,可以不使用语言符号②语言是应用最广泛的符号③军队用旗语发布命令④人类社会的所有活动都离不开语言A.③②①④B.②①③④C.③①②④D.①③②④二阅读70分(一)阅读下文,完成第3—7题。

【浦东】对悲伤的同情是生活中一种普遍而强烈的感情,然而旁观者眼里的悲伤未必是被同情者心中的悲伤。

同情,更要理解(64)早在几千年前,《诗经》里披着一身尘土归来的战士,就发出过“我心伤悲,莫知我哀”的感慨。

几千年后的我,即便每每读至为之动容,可也实在难以还原他真实情愫的千分之一。

每个人都渴望被同情,每个人也都会本能地同情他人。

但同情,不等于理解。

个体心中总有一种“自我焦点”效应,但在他人眼中,愁绪并不会加重“轻舟”,“却道天凉好个秋”收到的回应也许亦只能是“秋诚好”。

悲伤这种情绪的复杂深沉性,让它与喜悦相较,自然更难被准确地解析。

因而,人们与他人共情时所寻求的合理解释,往往只根源于自己的客观经历或相似的主观情感。

《红楼梦》中的黛玉之悲,是寄人篱下的孤独和身世凄凉之苦,而府中的家长们只当她是“身子弱”,并未改变对她根源上的疏离。

有言道:“一千个人,就有一千种哈姆雷特”,每个个体对于丹麦王子悲剧的反响,都势必有每个个体所特有的认知烙印。

而一旦这种认知带有过度自信的偏见或眼界狭隘的局限,“同情”就难免沦为“误解”,非但不能安抚对方,更可能加重“被同情者”的痛苦。

正是在这样一种悲伤被浅薄化、扭曲化的“同情落差”中,催生了许多人借以前行的方向。

鲁迅不光悲哀于中国技术的落后,更悲哀于国民精神的麻痹匮乏,因而弃医从文,在文学的道路上疾呼心中的苦痛。

对“被同情者”而言,承认心中对被理解的渴求并为之突破自身的局限而发声,是最不致陷入迷茫的途径。

而对于“同情者”而言,更应当重拾对于“共情”的认识。

“同情”往往并非是善良的标志、道德的标签,它是一种人性的本能,而非借以泪水的装饰品。

有时,坦诚的“无法理解”比多余的固执己见、强装理解更显出真诚善意。

已有研究显示,当前的“同情”在随着社交网络等传媒的风行变得越来越频繁,也相应地愈发浅薄。

人们不愿花费过多气力模拟他人的情景与价值观,无疑只会令“同情”与“理解”愈发疏远。

也许,真正的同情更应落实到行为上,而非一闪即逝的貌似悲伤——只要真诚地将“共情”深化为“共行”,才可催生理解的空间、交流的道路。