文化人类学04

- 格式:pptx

- 大小:128.51 KB

- 文档页数:25

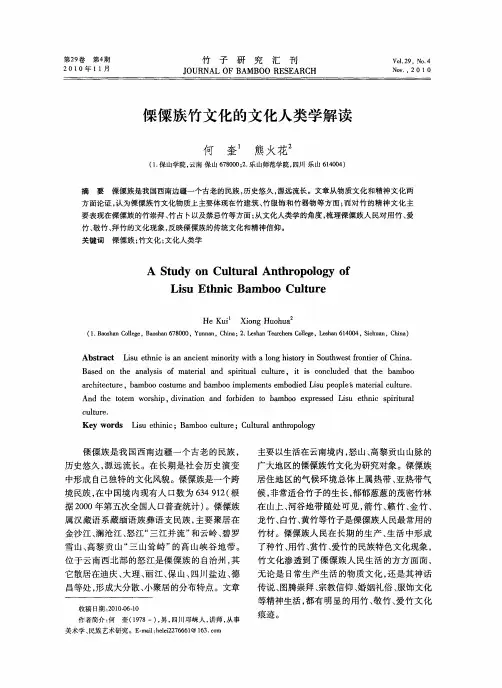

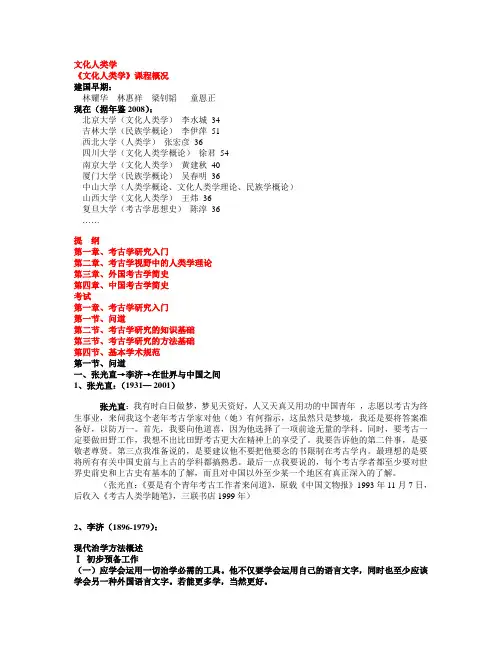

文化人类学《文化人类学》课程概况建国早期:林耀华林惠祥梁钊韬童恩正现在(据年鉴2008):北京大学(文化人类学)李水城34吉林大学(民族学概论)李伊萍51西北大学(人类学)张宏彦36四川大学(文化人类学概论)徐君54南京大学(文化人类学)黄建秋40厦门大学(民族学概论)吴春明36中山大学(人类学概论、文化人类学理论、民族学概论)山西大学(文化人类学)王炜36复旦大学(考古学思想史)陈淳36……提纲第一章、考古学研究入门第二章、考古学视野中的人类学理论第三章、外国考古学简史第四章、中国考古学简史考试第一章、考古学研究入门第一节、问道第二节、考古学研究的知识基础第三节、考古学研究的方法基础第四节、基本学术规范第一节、问道一、张光直→李济→在世界与中国之间1、张光直:(1931— 2001)张光直:我有时白日做梦,梦见天资好,人又天真又用功的中国青年,志愿以考古为终生事业,来问我这个老年考古学家对他(她)有何指示,这虽然只是梦境,我还是要将答案准备好,以防万一。

首先,我要向他道喜,因为他选择了一项前途无量的学科。

同时,要考古一定要做田野工作,我想不出比田野考古更大在精神上的享受了。

我要告诉他的第二件事,是要敬老尊贤。

第三点我准备说的,是要建议他不要把他要念的书限制在考古学内。

最理想的是要将所有有关中国史前与上古的学科都搞熟悉。

最后一点我要说的,每个考古学者都至少要对世界史前史和上古史有基本的了解,而且对中国以外至少某一个地区有真正深入的了解。

(张光直:《要是有个青年考古工作者来问道》,原载《中国文物报》1993年11月7日,后收入《考古人类学随笔》,三联书店1999年)2、李济(1896-1979):现代治学方法概述Ⅰ初步预备工作(一)应学会运用一切治学必需的工具。

他不仅要学会运用自己的语言文字,同时也至少应该学会另一种外国语言文字。

若能更多学,当然更好。

(二)大学毕业时,他应该对于现代学术一般的情形,有一种广泛的认识,具些入门的知识,并能熟悉地运用一切有关的工具书,如有关的字典、各种类书、百科全书,以及各式书目及引得,尤其紧要的,他应学会用卡片记录旧的知识,新的见闻。

文化人类学概论

文化人类学是一门研究人类文化的学科,它关注人类社会的各种文化现象,包括语言、信仰、价值观、习俗、社会结构等方面。

通过对这些文化现象的研究,文化人类学家试图理解人类文化的多样性、变迁和传承,以及文化与人类行为、社会结构、生态环境等方面的关系。

文化人类学的研究方法主要包括田野调查、民族志写作、比较研究等。

田野调查是文化人类学研究的基础,通过深入实地观察和采访当地居民,了解他们的生活方式、价值观和社会结构等方面的情况。

民族志写作则是将田野调查的结果进行整理和分析,形成对特定文化的描述和解释。

比较研究则是通过对不同文化的比较,探讨文化的异同和变迁规律。

文化人类学的研究领域非常广泛,包括人类学、社会学、心理学、历史学、语言学等多个学科领域。

通过对这些领域的研究,文化人类学家可以深入了解人类文化的本质和变迁规律,为人类社会的发展和进步提供有益的参考。

总之,文化人类学是一门非常重要的学科,它为我们提供了深入了解人类文化的机会,帮助我们更好地理解人类社会的多样性和变迁规律,为人类社会的发展和进步做出贡献。

国务院学位委员会、国家教委关于施行《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》的通知文章属性•【制定机关】国务院学位委员会,国家教育委员会(已更名)•【公布日期】1990.11.28•【文号】学位[1990]030号•【施行日期】1990.11.28•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】学位管理与研究生教育正文国务院学位委员会、国家教委关于施行《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》的通知(学位[1990]030号1990年11月28日)《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(下简称专业目录),业经国务院学位委员会第9次会议和国家教育委员会审议批准,从即日起正式施行。

专业目录是国务院学位委员会学科评议组审核授予学位的专业范围划分的依据;同时,学位授予单位按此专业目录中各专业所归属的学科门类,授予相应的学位。

培养研究生的高等学校和科研机构,以及各有关主管部门,可以参照此专业目录拟订培养研究生的规划,进行招生和培养工作。

专业目录是在原《高等学校和科研机构授予博士和硕士学位的学科、专业目录(试行草案)》(下简称试行草案)的基础上修改拟订的。

关于专业目录与试行草案的对照表以及学科、专业简介,将由国务院学位委员会办公室组织编写后另发。

现将专业目录发给你们,望转发所属有权授予博士、硕士学位的高等学校和科研机构,认真贯彻执行。

授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录说明一、《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》,是国务院学位委员会学科评议组审核授予学位的专业范围划分的依据。

同时,学位授予单位也按此目录中各专业所归属的学科门类,授予相应的学位。

培养研究生的高等学校和科研机构以及各有关主管部门,可以参照此目录拟订培养研究生的规划,进行招生和培养工作。

二、《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(下简称专业目录)是在原《高等学校和科研机构授予博士和硕士学位的学科、专业目录(试行草案)》(下简称试行草案)的基础上,根据国家建设和社会发展目前和长远的需要,以及科学、文化和技术发展情况,为适应深化高等教育改革的形势经过修改拟订的。

文化人类学理论发展轨迹文化人类学是一门研究人类文化的学科,旨在研究人类文化的演变、发展和变化规律。

文化人类学的理论发展可以追溯到19世纪末的欧洲,随着时间的推移,它经历了不断的演变和变革。

本文将重点介绍文化人类学理论的发展轨迹。

一、进化主义文化人类学的最初阶段是进化主义时期(19世纪末到20世纪初)。

进化主义是受到进化生物学的影响,认为人类文化也经历着类似于生物进化的过程。

代表人物包括英国人Tylor和美国人Morgan。

他们研究了各个文化的进化程度,并根据物质文化的进化阶段来划分文化的演变过程。

二、历史主义伴随着对进化主义的种种批评和反思,历史主义迅速兴起。

历史主义认为每个文化都有其独特的历史和发展轨迹,不同文化之间没有普适性的进化规律。

该时期的代表人物包括德国考古学家Boas和法国人Durkheim。

他们强调人类文化的历史背景和个体经验对文化形成的重要性。

三、结构功能主义四、符号学派符号学派兴起于20世纪60年代末期和70年代初期,在文化人类学中产生了巨大影响。

该派别强调人类对符号和象征的运用和理解对文化的重要性。

其中最重要的代表人物是美国人Geertz。

他提出了“文化的厚描述”理论,认为文化是一个象征体系,对人们的行为和思维具有决定性的影响。

五、解构主义20世纪70年代末期,解构主义开始盛行于文化人类学领域。

解构主义质疑了文化的稳定性和固化性,强调文化的多义性和不对称性。

其代表人物是法国人Lévi-Strauss。

他提出了结构主义理论,并强调文化结构背后的对立和矛盾。

六、后现代人类学进入21世纪,后现代人类学开始发展起来。

后现代人类学是对前几个理论流派的反思和批判。

后现代人类学强调研究者的主观性和研究对象的多样性,批判传统的理论框架和研究范式。

它更加关注权力、身份、性别和种族等问题。

该领域的代表人物包括美国人Clifford Geertz和Franz Boas的学生Mead。

综上所述,文化人类学的理论发展经历了进化主义、历史主义、结构功能主义、符号学派、解构主义以及后现代人类学的阶段。

文化人类学单元测试文化人类学是一个研究人类文化的学科。

它关注如何理解不同文化中的意义、价值观、行为方式和社会结构。

文化人类学家使用各种方法和理论来研究文化现象,并试图揭示文化背后的共同原则和普遍规律。

本文将通过探讨文化人类学的基本概念、研究方法和重要理论,对文化人类学进行单元测试。

一、基本概念文化:文化是指一组人的共享价值观、信仰体系、行为规范、语言、艺术和技术。

它是人们创造和传播的一种非遗产。

人类学:人类学是一门研究人类社会和文化的学科。

它涵盖了人类的生物学、语言、社会结构和文化,旨在了解人类的各个方面。

文化人类学:文化人类学是人类学中一个重要的分支,研究人类文化及其变化。

它关注不同文化间的差异和共同点,并试图理解文化对个人和社会的影响。

二、研究方法田野调查:田野调查是文化人类学的主要研究方法,研究者会亲自进入研究对象的社区或文化中生活一段时间,观察和参与他们的日常生活。

参与观察:参与观察是田野调查的一种方法,研究者尝试融入研究对象的社区,参与他们的活动,并与他们建立信任关系,以便更好地了解他们的文化。

访谈:访谈是文化人类学中常用的研究方法,研究者通过与研究对象进行深入对话,了解他们的观念、信仰和价值观。

访谈可以采取结构化或非结构化的形式。

文献研究:文献研究是指研究者阅读和分析与研究对象相关的书籍、论文、报道等文献资料来了解他们的文化。

这种方法常用于无法亲自进入田野的情况下。

三、重要理论文化相对主义:文化相对主义认为文化是人类行为和认知的产物,并且不同文化间不存在绝对的优劣之分,应以各自的文化标准来评价。

功能主义:功能主义认为文化是为了满足人类的生存和社会需求而存在的。

它强调文化与社会的相互作用和相互依赖,通过维持社会秩序和提供社会功能来解释文化的存在。

符号学:符号学关注符号和符号系统在文化中的作用。

它认为符号是表达和传递意义的工具,人们的行为和观念都通过符号来表达和传递。

结构主义:结构主义认为文化是一种符号系统,它以符号间的关系和结构为基础,人们的行为和观念受到这些符号的约束和影响。

人类学知识:社会和文化的视角及其应用人类学是研究人类社会和文化的学科,是社会科学领域中的一门重要学科之一。

它研究人类社会和文化的起源、发展、变化以及其与环境的关系,深入了解不同地区、不同文化间的差异与联系,为全人类的文化多样性提供了解释和理解。

社会和文化的视角是人类学的核心概念,涉及到人类社会和文化的方方面面。

社会视角是指人类社会的组织形式、社会结构、权力关系、社会文化的传承、社会意识形态等与社会相关的要素。

文化视角则是指人类文化的特征、文化传承、文化对人们行为和社会生活的影响等。

在应用层面上,人类学的应用被广泛运用于各类领域,如民族学、考古学、社会学、文化学等方面。

为了更好的深入理解人类社会和文化,我们需要从多个角度对其进行考察和分析。

从社会视角出发,人类社会的组织形式非常多样明显的具体表现是人们在不同社群中的身份、地位、角色和等级。

社会结构则对于不同人群的权力关系、资源分配、阶级分层等实际问题进行深入分析。

在此基础上,人类学家会深入探究社会文化传承的方式与结构,以及社会意识形态对不同群体意识与观念影响的程度和形式。

从文化视角出发,人类学家会研究不同文化的区别与共性,深入剖析其文化基础、文化传承和文化演变形式。

文化差异是人类社会多样性的重要组成部分,人类学家可以通过对文化差异的研究深入了解全球文化多样性的内涵及机制。

此外,人类学家还会深入研究文化在不同社会群体和不同历史时期的作用、意义和影响。

人类学研究的成果不仅仅是学术层面上的,它对现代世界和人们的生活产生了深远的影响。

许多重大的科技、政治、经济、文化问题在解决过程中都需要借鉴人类学的专业知识和经验。

例如,生态学,指的是社会和自然环境之间相互作用的科学,它在一定程度上依赖于文化与环境之间相互作用的结果。

这种相互关系可以通过人类学的研究得到深入解释,人们在身体、精神等方面适应环境的能力也可以由此得到深入探究。

在现代社会中,人类学的研究范围和深度不断扩大。

西南民族大学2013年博士研究生入学考试参考书目030401民族学:1、文化人类学参考书目:①《人类学概论》庄孔韶,中国人民大学出版社,2006年版②《文化人类学理论学派》夏建中,中国人民大学出版社,2003年版2、藏传佛教史参考书目:①《西藏佛教发展史略》王森,中国社会科学出版社,1987年版②《佛教理论框架》多识,甘肃民族出版社,2002年版3、藏族社会参考书目:①《西藏封建农奴制社会形态》多杰才旦主编,中国藏学出版社,1995年版②《藏北牧民》格勒等,中国藏学出版社,1993年版③《藏族早期历史与文化》格勒,商务印书馆,2006年版4、彝族文化与文学参考书目:①《彝族史要》易谋远,社会科学文献出版社,2000年5月版②《彝族文学概论》沙马拉毅,山西教育出版社,2001年版5、文化遗产保护概论参考书目:①《非物质文化遗产保护概论》王文章主编,文化艺术出版社,2006年版②《中国民族民间文化保护工程普查工作手册》中国民族民间文化保护工程中心编,文艺出版社,2005年版6、01方向同等学力加试参考书目:①《宗教学纲要》吕大吉主编,高等教育出版社,2003年版②《藏传佛教各教派教义及密宗漫谈》刘立千著,民族出版社,2000年版7、02方向同等学力加试参考书目:①《民俗学原理》乌丙安著,辽宁教育出版社,2001年版②《藏族简史》藏族简史编写组,西藏人民出版社,1985年版8、03方向同等学力加试参考书目:①《民俗学概论》钟敬文,上海文艺出版社,1998年版②《中国少数民族文化通论》徐万帮,中央民族大学出版社,1996年版030402民族理论与政策:1、文化人类学参考书目:①《人类学概论》庄孔韶,中国人民大学出版社,2006年版②《文化人类学理论学派》夏建中,中国人民大学出版社,2003年版2、民族理论与政策:①《解读民族问题的理论思考》(上、下)郝时远主编,社会科学出版社,2009年版②《民族区域自治法学》吴宗金主编,法律出版社,2004年版同等学力加试科目参考书目:①《民族过程与中国民族变迁研究》王希恩,民族出版社,2011年版②《中国民族法学》吴宗金、张晓辉主编,法律出版社,2004年版030403中国少数民族经济:1、民族学综合参考书目:①《中国民族概论》宋蜀华,陈克进主编,中央民族大学出版社,2001年版②《民族社会学》郑杭生,中国人民大学出版社,2005年版③《经济学原理》曼昆,北京大学出版社,2003年版2、中国少数民族经济学参考书目:①《民族经济学》庄万禄,四川民族出版社,2003年版②《中国少数民族经济研究》龙远蔚等,民族出版社,2004年版 3.旅游经济学参考书目:①《旅游经济学》刘晓鹰,科学出版社,2007年版 4.区域经济理论参考书目:①《区域经济理论》陈秀山,商务印书馆,2005年版5、生态旅游学参考书目:①《生态旅游学》陆云亭、王建军,高等教育出版社,2006年第2版6、01方向同等学力加试参考书目:①《经济学原理》曼昆,北京大学出版社,2003年版②《发展经济学》谭崇台,高等教育出版社,2003年版7、02方向同等学力加试参考书目:①《经济人类学》陈庆德,人民出版社,2001年版②《基础旅游学》谢彦君,中国旅游出版社,2004年版8、03方向同等学力加试参考书目:①《经济人类学》陈庆德,人民出版社,2001年版②《发展经济学》谭崇台,高等教育出版社,2003年版9、04方向同等学力加试参考书目:①《资源与环境经济学》沈满洪,中国环境科学出版社,2007年版②《旅游学》李天元,高等教育出版社,2006年版030404中国少数民族史:1、文化人类学参考书目:①《人类学概论》庄孔韶,中国人民大学出版,2006年②《文化人类学理论学派》夏建中,中国人民大学出版,2003年2、中国民族史参考书目:①《中国民族史》王钟翰主编,中国社会科学出版社,2004年版3、中国古典文献学参考书目:①《中国文献学》张舜徽,中州书画社,1982年版②《中国古文献学史》孙钦善,北京大学出版社,1994年版③《敦煌学十八讲》荣新江主编,北京大学出版社,2002年版4、藏族历史参考书目①《藏史纲要》土登彭措,北京民族出版社,2006年版②《藏族通史》恰白等,中国藏学出版社,2003年版04方向同等学力加试参考书目:①《简明汉语史》向熹主编,高等教育出版社,1993年版②《近代汉语研究概要》蒋绍愚主编,北京大学出版社,2005年版③《隋唐史》岑仲勉主编,河北教育出版社,2000年版④《敦煌学十八讲》荣新江主编,北京大学出版社,2002年版05方向同等学力加试参考书目:①《西藏佛教发展史略》王森,中国藏学出版社,2010年版②《藏文诗论》博克巴,青海民族出版社,2004年版③《藏传佛教简史》才旺拉姆,北京民族出版社,2009年版030405中国少数民族艺术1、文化人类学参考书目:①《人类学概论》庄孔韶,中国人民大学出版,2006年版②《文化人类学理论学派》夏建中,中国人民大学出版,2003年版2、艺术美学参考书目:①《艺术美学》欧阳友权著,中南大学出版社,1999年版同等学力加试参考书目:①《民族教育学》王鉴编著,甘肃教育出版社,2002年版②《中外艺术史要略》张维青,山东人民出版社,2006年版0304Z1藏学★1、文化人类学参考书目:①《人类学概论》庄孔韶,中国人民大学出版,2006年版②《文化人类学理论学派》夏建中,中国人民大学出版社,2003年版2、藏族历史文化参考书目:①《藏族简史》本书编写组,民族出版社,2009年6月版②《藏族文化发展史》丹珠昂奔,甘肃教育出版社,2001年4月版同等学力加试参考书目:①《藏族简史》本书编写组,民族出版社,2009年6月版②《藏族文学史》中央民族大学编,四川民族出版社,1985年版0304Z2彝学★1、文化人类学参考书目:①《人类学概论》庄孔韶,中国人民大学出版,2006年版②《文化人类学理论学派》夏建中,中国人民大学出版社,2003年版2、彝族文化与文学参考书目:①《彝族史要》易谋远,社会科学文献出版社,2000年5月版②《彝族文学概论》沙马拉毅,山西教育出版社,2001年版。

不同学科对生死观研究综述

生死观是指人们对于生命和死亡的认识、态度和价值观念。

它在不同学科领域中具有广泛的研究内容。

下面是对不同学科对生死观研究的综述:

1.哲学:哲学是研究生死观的重要学科,它关注人类存在的意义和价值。

在哲学中,生死观经常与伦理学和宗教哲学相联系。

伦理学探讨关于生命的道德问题,包括生命的起源、结束和价值。

宗教哲学涉及人类对超自然存在和来世的信仰,以及这些信仰如何塑造人们对生死的态度。

2.心理学:心理学研究生死观在人类心理过程中的作用。

它探讨人们对死亡的恐惧、接受和应对死亡的方式,以及面对死亡时的心理反应。

这方面的研究有助于理解人类的宗教信仰、幸福感以及生活意义的追寻。

3.社会学:社会学关注个体在社会环境中形成的生死观。

它研究生死观对社会行为的影响,如对医疗决策、生殖选择和丧葬仪式的影响。

社会学还研究不同文化和群体对生死观的异同。

4.医学伦理学:医学伦理学关注医疗实践中有关生死观的道德问题。

它涉及医生与患者之间的关系,涵盖病人权益、生命延续与病人安乐死等伦理话题。

5.文化人类学:文化人类学研究不同文化背景下的生死观。

它关注不同文化对生命和死亡的意义和处理方式,以及在不同文化之间生死观的差异和变化。

综上所述,生死观是一个多学科交叉研究的话题。

哲学、心理学、社会学、医学伦理学和文化人类学等学科都在不同角度上研究生死观,从而为我们对生命的意义和死亡的理解提供了深入的探索。