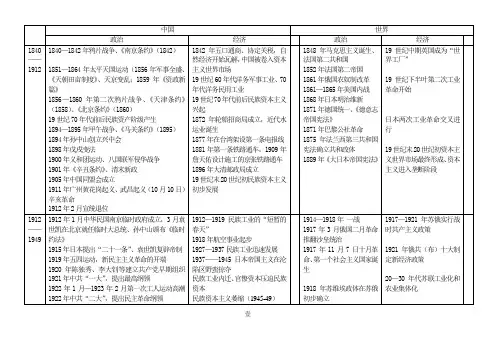

1901年至1919年(辛亥革命前后)的中国政治、经济和文化

- 格式:ppt

- 大小:1003.00 KB

- 文档页数:24

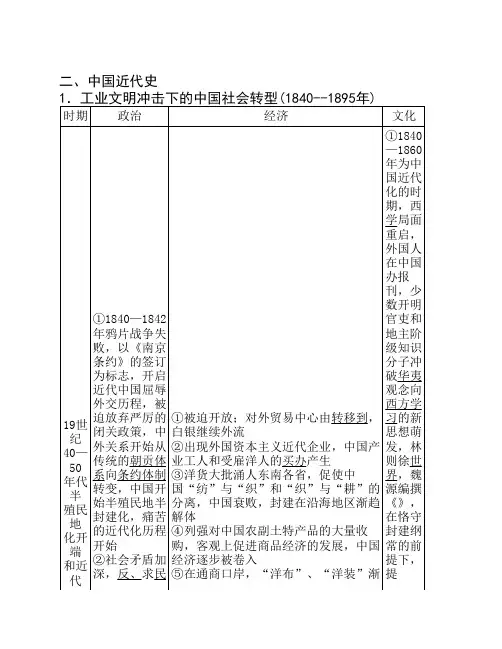

二、中国近代史国人在上海创办中国近代影响最大的中文报《申报》转型趋势专权的护法运动,但终究失败(选修2、选修4内容)④1917年,中国参加一战,加入协约国集团,并成为战胜国(选修3内容)命崛起提供阶级和经济基础③一战引起人们对欧美政治制度的怀疑,全盘西化的喧嚣被中西杂糅的思想取代。

俄国十月革命后,一批先进的知识分子认为只有走道路才能救中国,率先举起社会主义旗帜,宣传马克思主义4.近代中国反侵略和求民主的重大突破(1937--1949年)时期政治经济文化①1937年,七七事变标志中1937—1945年抗日战争时期国抗日战争全面爆发。

八一三事变后日本进攻上海。

国共两党组成抗日民族统一战线②国民政府先后组织淞沪、太原、徐州、武汉会战粉碎日军三个月亡华的狂妄计划,但无力阻止日军的疯狂侵略。

l938年l0月,日军占领广州、武汉,战争进入相持阶段③中共制定人民战争路线,开辟敌后根据地,找到一条迅速壮大革命力量的途径④日军制造南京大屠杀、潘家峪惨案,还成立专门研究细菌战的“七三一部队”⑤抗战相持阶段,八路军在华北组织大规模主动出击日军的百团大战。

为确保国际交通线滇缅公路,中国军队入缅作战⑥抗战相持阶段,国民政府反共倾向增强,皖南事变发生,反共的《中国之命运》发表,国民党“六大”主张坚持一党专制;民盟成立,延安建立“三三制”民主政权,中共七大提出建立新民主主义的中国(选修2内容)⑦1945年8月,日本宣布无条件投降⑧抗战期间,中国参加世界反法西斯同盟,签署《开罗宣言》、参与创建联合国并成为常任理事国,国际地位得到提高(选修3内容)①日占区民族企业或被毁或被采取“军管理”办法吞并②国统区强化对经济的全面控制,官僚资本膨胀,民族资本萎缩③中共根据地适时调整土地政策,新民主主义经济继续发展(选修2内容)①毛泽东先后发表《论持久战》《新民主主义论》《论联合政府》等文章,标志毛泽东关于中国革命的论述已经形成比较完整的理论体系,实现了马克思主义的中国化。

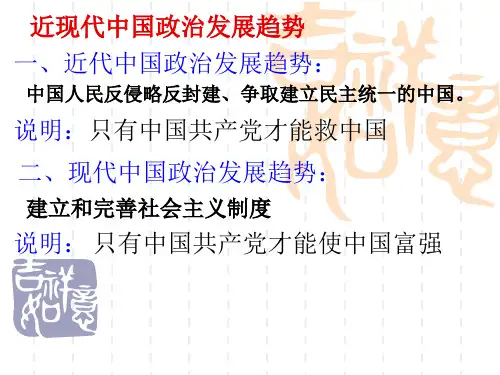

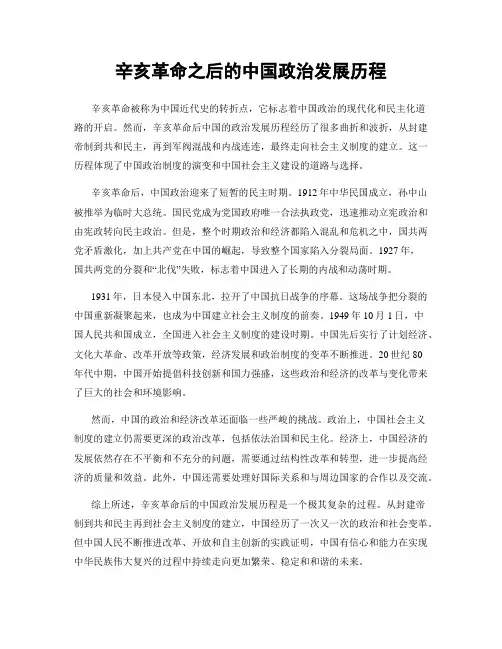

辛亥革命之后的中国政治发展历程辛亥革命被称为中国近代史的转折点,它标志着中国政治的现代化和民主化道路的开启。

然而,辛亥革命后中国的政治发展历程经历了很多曲折和波折,从封建帝制到共和民主,再到军阀混战和内战连连,最终走向社会主义制度的建立。

这一历程体现了中国政治制度的演变和中国社会主义建设的道路与选择。

辛亥革命后,中国政治迎来了短暂的民主时期。

1912年中华民国成立,孙中山被推举为临时大总统。

国民党成为党国政府唯一合法执政党,迅速推动立宪政治和由宪政转向民主政治。

但是,整个时期政治和经济都陷入混乱和危机之中,国共两党矛盾激化,加上共产党在中国的崛起,导致整个国家陷入分裂局面。

1927年,国共两党的分裂和“北伐”失败,标志着中国进入了长期的内战和动荡时期。

1931年,日本侵入中国东北,拉开了中国抗日战争的序幕。

这场战争把分裂的中国重新凝聚起来,也成为中国建立社会主义制度的前奏。

1949年10月1日,中国人民共和国成立,全国进入社会主义制度的建设时期。

中国先后实行了计划经济、文化大革命、改革开放等政策,经济发展和政治制度的变革不断推进。

20世纪80年代中期,中国开始提倡科技创新和国力强盛,这些政治和经济的改革与变化带来了巨大的社会和环境影响。

然而,中国的政治和经济改革还面临一些严峻的挑战。

政治上,中国社会主义制度的建立仍需要更深的政治改革,包括依法治国和民主化。

经济上,中国经济的发展依然存在不平衡和不充分的问题,需要通过结构性改革和转型,进一步提高经济的质量和效益。

此外,中国还需要处理好国际关系和与周边国家的合作以及交流。

综上所述,辛亥革命后的中国政治发展历程是一个极其复杂的过程。

从封建帝制到共和民主再到社会主义制度的建立,中国经历了一次又一次的政治和社会变革。

但中国人民不断推进改革、开放和自主创新的实践证明,中国有信心和能力在实现中华民族伟大复兴的过程中持续走向更加繁荣、稳定和和谐的未来。

辛亥革命及其后的中国政治辛亥革命及其后的中国政治孙中山与辛亥革命早在19世纪末,几乎与资产阶级维新运动发轫的同时,资产阶级革命派开始从事以推翻清王朝专制统治为目标的革命斗争。

这一派的领袖人物孙中山是一位伟大的爱国主义者,是中国民主革命的伟大先行者。

他为追求民族独立、民主自由和民生幸福贡献了毕生精力。

1894年,他在美国檀香山创立兴中会,第一次喊出“振兴中华”的口号。

1905年,他在日本东京发起成立资产阶级革命政党――中国同盟会,制定“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的十六字革命纲领,首次提出以资产阶级民主共和国取代腐朽专制的清封建王朝的革命目标。

同盟会成立后,革命党人进行广泛的革命宣传和鼓动工作,并积极联络会党和新军,先后在各地组织和发动了一系列武装起义。

如:湘赣边界萍(乡)浏(阳)醴(陵)起义,广东潮州黄冈起义,惠州七女湖起义,钦(州)廉(州)防城起义,广西镇南关起义,云南河口起义,以及著名的广州起义等。

这些起义虽然从实质上说大多是一种脱离广大群众的单纯军事行动,因而很快失败,但它反映了资产阶级革命党人反对封建专制的革命精神,在全国民众中不断扩大了革命的影响,促进了革命高潮的到来。

1911年(农历辛亥年)10月10日,湖北革命团体文学社、共进会在同盟会的推动下,以湖北新军为主力发动武昌起义,并迅速获得成功。

各省纷纷响应,进而掀起席卷全国的革命风暴,终于推翻清王朝,建立了中华民国。

1912年1月1日,孙中山在南京就任中华民国第一任临时大总统。

新政府制定了具有资产阶级共和国宪法性质的《中华民国临时约法》,颁布了多项政策和法令,推行了一系列充满民主共和精神、废除封建陋习的革新措施。

其中包括:改变中国的国号为中华民国;改用代表汉、满、蒙、回、藏的五色国旗;改用阳历;男子开始剪辫,女子开始放足;下级对上级政府官员不再行跪拜礼,等等。

这反映出以孙中山为首的资产阶级革命派除旧布新、矢志共和的革命精神。

年级高三学科历史编稿老师王凤侠课程标题近代中国的政治、经济、思想文化(1919年—1949年)一校林卉二校张琦锋审核樊金玲一、考点突破1. 近代中国反侵略求民主的斗争(新民主主义革命时期);2. 民族资本主义的曲折发展;3. 马克思主义的传播、三民主义的发展和毛泽东思想的形成与发展;4. 近代中国物质生活和社会习俗的变迁及大众传媒的发展。

二、重难点提示1. 抗日战争的特点(1)以国共合作为基础,包括了全国各阶级、各民族的一场民族战争;(2)既是反法西斯战争,又是民族解放战争;(3)两个战场、两条抗战路线并存是显著特点之一;(4)中共在抗战中起了中流砥柱的作用;(5)以弱胜强,是中国人民近百年来第一次取得的反帝斗争的完全胜利;(6)持久性。

是所有反法西斯战场中开始最早,结束最晚的战场。

2. 正面战场和敌后战场的特点及二者之间的关系(1)特点正面战场:指国民政府将统治区域分为若干战区,阻击敌人的进攻,以“大兵团作战,进行阵地防御”为主的正规战。

在抗战防御阶段,战略上掩护了敌后战场的开辟,是抗战的主战场。

敌后战场:在日伪占领区创建根据地,把敌人的后方变为抗日的前线,以游击战和有利条件下的运动战为主。

在抗战的防御阶段起配合作用。

相持阶段,成为敌人进攻的重点。

(2)关系互相配合,相互联系。

政治上保证了抗日民族统一战线不破裂,军事上最终保证了抗战的胜利。

三、考情分析1. 政治史近几年主要涉及抗日战争。

近代史中政治史部分是高考重点,内容侧重于近代前期(旧民主主义革命时期),列强侵略战争:日本两次侵华战争,八国联军侵华后签订《辛丑条约》。

中国人民反抗:太平天国,辛亥革命,百团大战。

新民主主义革命时期只涉及抗日战争及相关知识(如百团大战)。

尚未涉及五四运动,中共成立,国共第一次合作及国民大革命,国共十年对峙和解放战争等考点。

2. 经济史部分近几年高考主要涉及:近代中国经济结构的变动,民族资本主义的产生和发展,洋务运动,国民政府时期的经济,生活习俗变革,晚清时期的婚俗变化,近代的婚俗变化。

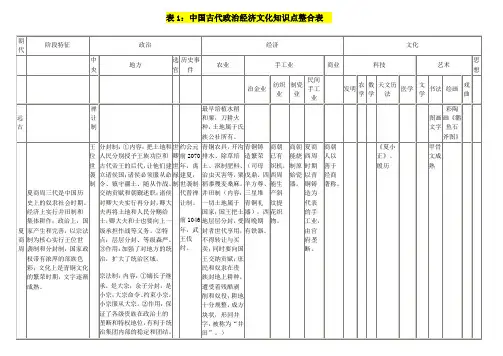

表1:中国古代政治经济文化知识点整合表朝代阶段特征政治经济文化中央地方选官历史事件农业手工业商业科技艺术思想冶金业纺织业制瓷业民间手工业发明农学数学天文历法医学文学书法绘画戏曲远古禅让制最早培植水稻和粟,刀耕火种,土地属于氏族公社所有。

图画文字彩陶画《鹳鱼石斧图》夏商周夏商周三代是中国历史上的奴隶社会时期。

经济上实行井田制和集体耕作;政治上,国家产生和完善,以宗法制为核心实行王位世袭制和分封制,国家政权带有浓厚的部族色彩;文化上是青铜文化的繁荣时期,文字逐渐成熟。

王位世袭制分封制:①内容:把土地和人民分别授予王族功臣和古代帝王的后代,让他们建立诸侯国;诸侯必须服从命令、镇守疆土、随从作战、交纳贡赋和朝觐述职;诸侯对卿大夫实行再分封,卿大夫再将土地和人民分赐给士,卿大夫和士也要向上一级承担作战等义务。

②特点:层层分封、等级森严。

③作用:加强了对地方的统治,扩大了统治区域。

宗法制:内容:①嫡长子继承,是大宗;余子分封,是小宗;大宗命令、约束小宗,小宗服从大宗。

②作用:保证了各级贵族在政治上的垄断和特权地位,有利于统治集团内部的稳定和团结。

世卿世禄制约公元前2070年,禹建夏,世袭制代替禅让制。

前1046年,武王伐纣。

青铜农具,开沟排水、除草培土、沤制肥料、治虫灭害等,粟稻黍稷麦桑麻。

井田制(内容:一切土地属于国家;国王把土地层层分封,受封者世代享用,不得转让与买卖;同时要向国王交纳贡赋;庶民和奴隶在贵族封地上耕种,遭受着残酷剥削和奴役;耕地十分规整,成方块状,形同井字,被称为“井田”。

)青铜铸造繁荣(司母戊鼎、四羊方尊、三星堆青铜礼器);西周晚期有铁器。

商朝已有织机,西周能生产斜纹提花织物。

商朝能烧制原始瓷器。

夏商西周时期以青铜铸造为代表的手工业,由官府垄断。

商朝人以善于经商著称。

《夏小正》、殷历甲骨文成熟春秋战国春秋战国时期是奴隶社会向封建社会转型的大变革时期。

经济上,铁器和牛耕使用并推广,小农经济形成,井田制崩溃,封建土地所有制确立;政治上,分封制和宗法制瓦解,各诸侯国割据混战,纷纷变法,加强中央集权;思想文化上,出现了百家争鸣的局面,奠定了中国思想文化发展的基础。

高三晚清时期知识点晚清时期,即清朝晚期,是中国近代史上一个重要的历史时期。

这一时期的知识点涵盖了政治、经济、文化等各个方面的内容。

本文将从这些不同的方面逐一介绍晚清时期的重要知识点。

一、晚清政治知识点1. 辛亥革命:辛亥革命是中国近代史上的一次伟大革命,也是清朝政权的终结,为中国开启了新的历史时期。

辛亥革命的主要领导人是孙中山,通过武装起义和政治斗争,推翻了清朝统治。

2. 戊戌变法:戊戌变法是晚清时期的一次改革运动,旨在强化清朝的国力,挽救国家危局。

变法的中心任务是改革政府机构、军事、教育、法律等方面,但改革遭到了保守势力的反对,最终失败。

3. 维新变法:维新变法是晚清时期的又一次改革运动,又称“百日维新”。

其中最有代表性的是戴梓绶、康有为等人的变法活动,试图推行君主立宪制度和现代化改革,但遭到朝廷保守派的坚决反对,只持续了短短的百日便告失败。

二、晚清经济知识点1. 不平等条约:晚清时期,中国的经济遭受了列强的侵略和压迫。

由于历次战争的失败,中国被迫签订了一系列不平等条约,如《南京条约》、《辛丑条约》等,这些条约剥夺了中国的主权和贸易利益,使中国经济陷入危机。

2. 自强运动:晚清时期,为了摆脱外国列强的控制,中国兴起了一系列争取自强自立的运动。

其中代表性的是洋务运动,旨在引进西方的科学技术和先进制度,推动中国的现代化建设。

3. 农民起义:晚清时期,农民起义频繁发生,反映了农民对清朝统治的不满和对地主豪绅的反抗。

如太平天国运动、义和团运动等,这些起义对晚清政权产生了巨大冲击。

三、晚清文化知识点1. 白话小说:晚清时期,随着维新思潮的兴起,白话小说开始崭露头角。

这种以白话文写成的小说形式,更贴近百姓生活,对中国小说的发展产生了深远影响。

《红楼梦》是晚清时期最具代表性的作品之一。

2. 新学派:晚清时期,新学派是一股重要的思潮。

新学派强调学术独立性和自由思考,主张借鉴西方文化,并进行中国传统文化的整合和创新,对中国近代思想文化有很大影响。

中国现代政治史复习资料(全)一、辛亥革命时期(1911年)辛亥革命的背景- 清朝在政治、经济、军事等方面的腐败和衰弱- 整体国力低下,国内外压力加大- 民族资产阶级的觉醒和帝国主义的影响辛亥革命的过程1. 武昌起义(1911年10月10日)- 南京临时政府的建立- 各地响应起义,推翻清朝统治2. 中国各省的建立- 革命势力扩展到全国各地- 新的政权形成,各省建立了临时政府3. 辛亥革命的影响- 结束了中国封建君主专制制度- 开启了中国现代政治史的新篇章二、建立中华民国(1912年-1949年)孙中山与中国国民党- 孙中山是辛亥革命的领导人和中华民国的创立者- 中国国民党(KMT)是重要的政治组织北洋政府与军阀混战- 北洋政府是中华民国的第一任正式政府- 军阀混战导致国家分裂和动荡局势建立抗日民族统一战线- 日本侵略导致中华民国面临危机- 抗日民族统一战线是各派别合作的组织解放战争与中华人民共和国- 中国领导的解放战争取得胜利- 中华人民共和国于1949年成立三、文化大革命(1966年-1976年)文化大革命的背景与目的- 发动文化大革命,目的是巩固他的权力- 批判资产阶级思想,重建社会主义意识形态文化大革命的特点与事件- 运动和造反派的活动- 文化、教育、经济等领域的混乱和破坏文化大革命的影响与结束- 造成了巨大的社会混乱和人员伤亡- 去世后,文化大革命逐渐结束四、改革开放与中国的崛起(1978年至今)改革开放的背景与目标- 面临经济落后和改革的迫切需求- 目标是改善人民生活和推动经济发展经济改革与市场经济的推进- 建立社会主义市场经济体制- 实施开放政策,吸引外资和技术中国在国际舞台上的崛起- 经济发展迅速,成为世界第二大经济体- 参与国际合作,增强在世界事务中的影响力当代中国的挑战与机遇- 经济发展不平衡和社会问题的存在- 科技创新和可持续发展的机遇以上是中国现代政治史的复资料,总结了辛亥革命、中华民国的建立、文化大革命和改革开放。