二十四孝故事简述三

- 格式:docx

- 大小:14.67 KB

- 文档页数:2

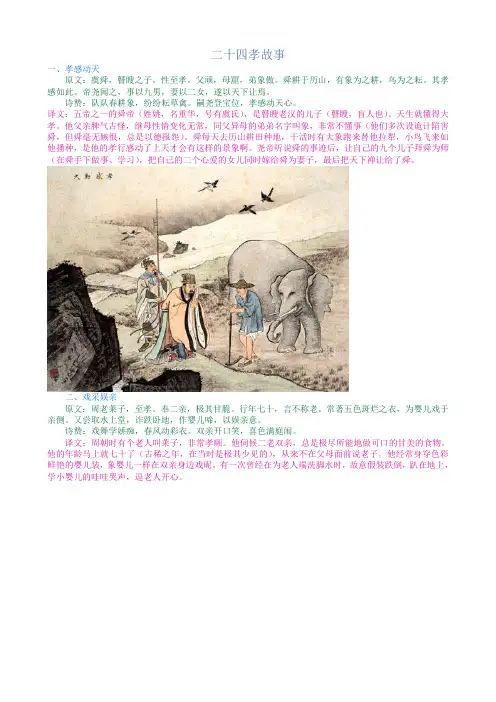

二十四孝故事一、孝感动天原文:虞舜,瞽瞍之子。

性至孝。

父顽,母嚚,弟象傲。

舜耕于历山,有象为之耕,鸟为之耘。

其孝感如此。

帝尧闻之,事以九男,妻以二女,遂以天下让焉。

诗赞:队队春耕象,纷纷耘草禽。

嗣尧登宝位,孝感动天心。

译文:五帝之一的舜帝(姓姚,名重华,号有虞氏),是瞽瞍老汉的儿子(瞽瞍,盲人也)。

天生就懂得大孝。

他父亲脾气古怪,继母性情变化无常,同父异母的弟弟名字叫象,非常不懂事(他们多次设诡计陷害舜,但舜毫无嫉恨,总是以德报怨)。

舜每天去历山耕田种地,干活时有大象跑来替他拉犁,小鸟飞来如他播种,是他的孝行感动了上天才会有这样的景象啊。

尧帝听说舜的事迹后,让自己的九个儿子拜舜为师(在舜手下做事、学习),把自己的二个心爱的女儿同时嫁给舜为妻子,最后把天下禅让给了舜。

二、戏采娱亲原文:周老莱子,至孝。

奉二亲,极其甘脆。

行年七十,言不称老。

常著五色斑烂之衣,为婴儿戏于亲侧。

又尝取水上堂,诈跌卧地,作婴儿啼,以娱亲意。

诗赞:戏舞学娇痴,春风动彩衣。

双亲开口笑,喜色满庭闱。

译文:周朝时有个老人叫莱子,非常孝顺。

他伺候二老双亲,总是极尽所能地做可口的甘美的食物。

他的年龄马上就七十了(古稀之年,在当时是极其少见的),从来不在父母面前说老子。

他经常身穿色彩鲜艳的婴儿装,象婴儿一样在双亲身边戏昵。

有一次曾经在为老人端洗脚水时,故意假装跌倒,趴在地上,学小婴儿的哇哇哭声,逗老人开心。

三、鹿乳奉亲原文:周剡子,性至孝。

父母年老,俱患双眼,思食鹿乳。

剡子乃衣鹿皮,去深山,入鹿群之中,取鹿乳供亲。

猎者见而欲射之。

剡子具以情告,乃免。

诗赞:亲老思鹿乳,身挂褐毛衣。

若不高声语,山中带箭归。

译文:周朝时有个人叫剡子,天性非常孝顺。

他的父母年纪大了,俩人的眼睛都患上了眼病,想吃野鹿的乳汁。

剡子于是穿上鹿皮做的衣服,进到深山密林里,混到鹿群当中,挤母鹿的乳汁拿回家供养双亲。

一次,猎人发现了他,以为是只失群的小鹿,便用弓箭瞄准准备射他,吓的他赶紧大喊说自己是为得到鹿乳而装扮成鹿的人,才逃过了一场大难。

(一)《二十四孝》全名《全相二十四孝诗选》,是元代郭居敬编录(二)《二十四孝》[1]全名《全相二十四孝诗选》,是元代郭居敬编录,一说是其弟郭守正,第三种说法是郭居业撰。

由历代二十四个孝子从不同角度、不同环境、不同遭遇行孝的故事集而成。

由于后来的印本大都配以图画,故又称《二十四孝图》。

为中国古代宣扬儒家思想及孝道的通俗读物。

《二十四孝》的故事大都取材于西汉经学家刘向编辑的《孝子传》,也有一些故事取材《艺文类聚》、《太平御览》等书籍。

“孝”是中国古代重要的伦理思想之一,元代郭居敬辑录古代24个孝子的故事,编成《二十四孝》,序而诗之,用训童蒙,成为宣传孝道的通俗读物。

以后,又有人刊行《二十四孝图诗》、《女二十四孝图》等,流传甚广。

在传统的木雕、砖雕和刺绣上,常见这类题制的图案。

二十四孝包括下面二十四个故事,不同说法通常仅仅是不同顺序的排列:一、孝感动天二、戏彩娱亲三、鹿乳奉亲四、百里负米五、啮指痛心六、芦衣顺母七、亲尝汤药八、拾葚异器九、埋儿奉母十、卖身葬父十一、刻木事亲十二、涌泉跃鲤十三、怀橘遗亲十四、扇枕温衾十五、行佣供母十六、闻雷泣墓十七、哭竹生笋十八、卧冰求鲤十九、扼虎救父二十、恣蚊饱血二十一、尝粪忧心二十二、乳姑不怠二十三、涤亲溺器二十四、弃官寻母(三)内容简介01孝感动天舜,传说中的远古帝王,五帝之一,姓姚,名重华,号有虞氏,史称虞舜。

相传他的父亲瞽叟及继母、异母弟象,多次想害死他:让舜修补谷仓仓顶时,从谷仓下纵火,舜手持两个斗笠跳下逃脱;让舜掘井时,瞽叟与象却下土填井,舜掘地道逃脱。

事后舜毫不嫉恨,仍对父亲恭顺,对弟弟慈爱。

他的孝行感动了天帝。

舜在历山耕种,大象替他耕地,鸟代他锄草。

帝尧听说舜非常孝顺,有处理政事的才干,把两个女儿娥皇和女英嫁给他;经过多年观察和考验,选定舜做他的继承人。

舜登天子位后,去看望父亲,仍然恭恭敬敬,并封象为诸侯。

后人有诗赞曰:队队春耕象,纷纷耘草禽。

嗣尧登宝位,孝感动天心。

二十四孝的故事[作者:莲花来自:本站原创点击数:147 文章录入:杜明德]一、孝感动天上古时期五帝之一的舜,是瞽瞍的儿子从小就很孝顺父母。

他父亲是个老实厚道的农夫。

舜的母亲因家境贫困常对他父亲出言不逊、横加指责。

舜有个弟弟叫象,也常对父亲傲慢不恭敬。

只有舜始终如一,不怨天尤人对父母恭顺如常对弟弟加倍关心照顾,引导其改过自新此超常之大孝心感动上天当舜在山下耕田时有神象相助;又有神鸟帮忙锄去荒草当时的帝尧听说舜的孝行,特派九位侍者去服侍瞽瞍夫妇并将自己的女儿娥皇和女英嫁给舜,以表彰他的孝心.后来尧把帝位也“禅让”给舜。

人们赞扬说,舜由一个平民成为帝王纯由他的孝心所致.后人有诗赞曰:队队耕春象,纷纷耘草禽嗣尧登帝位,孝感动天心二、孝传五世宋朝浙江瑞安府永嘉县,有个姓陈名侃字君和的人,因事亲至孝,名遍四方。

他奉侍双亲,温顺孝敬从来不让父母心中有忧虑之念。

偶遇父母有病,则衣不解带日夜陪床服侍亲自做汤熬药。

二老逝去后陈侃悲痛欲绝,真正做到了事生尽力事死尽思的圣人垂训。

他的孝行被整个家族引为典范。

所以后代子孙人人效法,尊老爱幼,兄弟团结夫妇和睦妯娌相亲。

以后陈氏家族五代同堂传为佳话.宋皇树坊旌表,赐额曰:‘孝门陈君,百姓则称其为“陈孝门”。

后人有诗赞曰;至孝事亲世颂扬,子孙代代仰遗芳同居五世人崇敬,感动枫宸诏表彰三、兄弟争孝清朝时,长江口外的崇明岛上有吴氏四兄弟小时候因家境贫困父母不得已把他们卖给富家为童仆,以求一条生路。

他们长大后,个个勤奋节俭赎出卖身契回到家乡,合力盖起房舍并各娶妻成家。

这时,他们已理解当日父母之苦心故争相供养父母,以示不忘养育之恩。

开始认定每家供养一月。

后来,贤惠孝顺的妯娌们认为隔三个月才能轮到供养时间太长了故改为每家供养一日。

以后又改为自老大起每人供养一餐.依次排下每隔五天,全家四房老少合聚一起,共烹佳肴,奉养父母。

席上子孙、儿媳争相端菜敬酒百般孝顺真是合家欢乐乐陶陶,二位老人安享天年。

【导语】⼆⼗四孝故事内容讲述的是孝爱⽂化在中国源远流长,它是⼀种理念与精神,是为⼈的⽴⾝之本,是社会责任意识的源头,是中华传统⽂化的重要组成部分。

下⾯是⽆忧考分享的⼆⼗四孝故事短篇⼤全集。

欢迎阅读参考!1.⼆⼗四孝故事短篇 孝感动天 舜,传说中的远古帝王,五帝之⼀,姓姚,名重华,号有虞⽒,史称虞舜。

相传他的⽗亲瞽叟及继母、异母弟象,多次想害死他:让舜修补⾕仓仓顶时,从⾕仓下纵⽕,舜⼿持两个⽃笠跳下逃脱;让舜掘井时,瞽叟与象却下⼟填井,舜掘地道逃脱。

事后舜毫不嫉恨,仍对⽗亲恭顺,对弟弟慈爱。

他的孝⾏感动了天帝。

舜在历⼭耕种,⼤象替他耕地,鸟代他锄草。

帝尧听说舜⾮常孝顺,有处理政事的才⼲,把两个⼥⼉娥皇和⼥英嫁给他;经过多年观察和考验,选定舜做他的继承⼈。

舜登天⼦位后,去看望⽗亲,仍然恭恭敬敬,并封象为诸侯。

后⼈有诗赞⽈:队队春耕象,纷纷耘草禽。

嗣尧登宝位,孝感动天⼼。

2.⼆⼗四孝故事短篇 亲尝汤药 汉⽂帝刘恒,汉⾼祖第四⼦,为薄太后所⽣。

⾼后⼋年(前180)即帝位。

他以仁孝之名,闻于天下,侍奉母亲从不懈怠。

母亲卧病三年,他常常⽬不交睫,⾐不解带;母亲所服的汤药,他亲⼝尝过后才放⼼让母亲服⽤。

他在位24年,重德治,兴礼仪,注意发展农业,使西汉社会稳定,⼈丁兴旺,经济得到恢复和发展,他与汉景帝的统治时期被誉为“⽂景之治”。

3.⼆⼗四孝故事短篇 啮指痛⼼ 曾参,字⼦舆,春秋时期鲁国⼈,孔⼦的得意弟⼦,世称“曾⼦”,以孝著称。

少年时家贫,常⼊⼭打柴。

⼀天,家⾥来了客⼈,母亲不知所措,就⽤⽛咬⾃⼰的⼿指。

曾参忽然觉得⼼疼,知道母亲在呼唤⾃⼰,便背着柴迅速返回家中,跪问缘故。

母亲说:“有客⼈忽然到来,我咬⼿指盼你回来。

”曾参于是接见客⼈,以礼相待。

曾参学识渊博,曾提出“吾⽇三省吾⾝”(《论语·学⽽》)的修养⽅法,相传他著述有《⼤学》、《孝经》等儒家经典,后世儒家尊他为“宗圣”。

4.⼆⼗四孝故事短篇 百⾥负⽶ 仲由,字⼦路、季路,春秋时期鲁国⼈,孔⼦的得意弟⼦,性格直率勇敢,⼗分孝顺。

二十四孝的24个孝的故事二十四孝的24个孝的故事朝代:西汉作者:佚名译文:姜诗事亲很孝顺。

母亲喜欢吃鱼,但是活水的鱼难抓。

一天,姜诗发现水池中的鲤鱼在跳跃,他想了个捕捉的方法,就往家里走。

一天,父亲回来了,看见儿子提着鱼回来,问道:“你到哪里去了?”儿子回答说:“我去江上抓鱼了。

”父亲说:“你应该去抓活的,哪能去抓死的呢?”儿子听了便觉得很奇怪。

父亲又问:“活水的鱼不是更容易抓吗?为什么不去抓活水的鱼呢?”儿子回答说:“抓活水的鱼虽然好抓,可活水里的鱼生长要比死水里的快得多,我只需要几天时间,就可以抓到几十条鱼,而不去抓那些活水里的鱼,所以我不会抓死水里的鱼。

”父亲感叹地说:“你这样做真是太聪明了!”回到家里,父亲给儿子煮了鲜鱼汤。

儿子看着盛到碗里的鱼汤,心里很高兴,对父亲说:“我们的日子越过越好,不用挨饿了。

”父亲也感到很欣慰,于是把自己的故事告诉了儿子。

这就是流传至今的二十四孝故事之“亲尝汤药”的来历。

要成为一个有用的人,必须具备三个条件:第一,必须刻苦学习;第二,掌握技能;第三,锻炼身体。

这也是诸葛亮在《诫子书》中告诫儿子的三点。

此外,《劝学篇》中也有类似的论述:君子生非异也,善假于物也。

意思是说,君子和一般人的区别就在于,他们善于借助外物的力量,从而把自己的才能施展出来。

因此,借助外力比凭借自己的力量更为重要。

开头几年,刘备三顾茅庐请孔明出山,以致“凡三往,乃见”(第三次方见孔明)。

后来刘备又多次去请,孔明虽有应允,但并未即刻出山。

正如曹操与孙权联合破吕布,刘备据有徐州,陶谦病亡等机遇,孔明始终没有为其效劳。

直到曹操战败赤壁,刘备取得荆州后,才三顾茅庐,请出孔明。

这就是“三顾茅庐”的典故。

直到后来,孔明才指点刘备取得西川,击退曹操。

这就是刘备、关羽、张飞三人同拜一师的典故。

东汉末年,桓帝刘志在位时,汝南人夏馥任虎贲中郎将,有一次大会群臣,桓帝问他,如果天下太平,百姓安居乐业,该怎么办?夏馥奏称:“当今世乱,奸邪并起,假如陛下可以下明诏,让各地郡守、国相修治本境内不合法度的地方,考察上报德行仁义有益于人民的官吏,那么,民风清淳,法度修明,天下自然太平。

二十四孝故事有哪些(精选10篇)1.二十四孝故事有哪些篇一卧冰求鲤连日的大雪,把世界变成白茫茫一片,天与地之间,已经找不到相连的那条界线;落光了叶子的老树,覆上了厚厚的一层白色绒毯;就连那冰冻的小河,似乎都与旁边的道路连成了一片,分不清哪里是岸,哪里是河。

在这冰天雪地之间,一个少年伫立在岸边,眉头紧锁,紧紧盯着那条冰雪覆盖的小河。

“母亲生病卧床好几天了,今天突然想吃鲜鱼。

我怎么才能给母亲弄到鲜鱼呢?”一番思索后,少年跃到冰上,几番踩踏,终于选中一块地方,清理干净覆雪后,拿起手里的工具,奋力凿向冰面。

渐渐地,冰面有了裂痕。

少年紧张地盯着冰面之下。

忽然,碗口大的地方涌出了河水,两条鲤鱼跃出水面,在冰上腾跃不止。

少年兴奋极了,完全顾不上自己已经快要冻僵的身体,脱下外衣,兜着两条鱼飞奔回家……这个少年,就是魏晋时期,用卧冰求鲤的行动感动了无数人,被誉为中国“二十四孝”之一的王祥。

王祥很小的时候,母亲就去世了。

不久,父亲就为王祥找了一位继母。

善良的小王祥在继母的照顾下一天天长大了。

可是,自从弟弟王览出生之后,王祥就感觉到继母对自己的态度有了变化。

“给弟弟用的尿布还没有洗干净吗?”“天都这么晚了,还不去做饭?”“动作慢腾腾的,变得越来越懒了!”王祥的家里.总是传来继母不耐烦的斥责声。

就连父亲,都好像受继母的影响,对王祥也不怎么疼爱了。

小王祥难过了好一阵子。

可善良的他还是尽心竭力地孝敬继母,帮继母干活。

邻居们有些看不过去了,问他说:“你继母这样对你,你还这么听话、这么孝顺,心里不委屈吗?”王祥总是憨憨地笑一笑,说:“母亲太累了,她有时候心情不太好,我应该多帮帮她,更加孝敬她才对啊!”日子就这样一天天过去了,继母年龄越来越大,王祥更加孝敬继母。

他常常对弟弟说:“母亲身体越来越不好了,咱们要尽量让她高兴,替她分忧啊!”在王祥的影响下,弟弟王览也成长为一个孝悌之人。

王祥做官之后,无论在哪个职位上,都高洁清廉,尽心竭力为老百姓做事,为朝廷分忧。

二十四孝故事简写二十四孝是中国传统文化中,重要的礼仪文化之一,它反映出了中国古代人们对家庭、亲情、社会道德之重视。

二十四孝故事流传很广,深受人们的喜爱,以下就为大家简要介绍一下几个常见的二十四孝故事。

孝庄敬母:孝庄是明朝最后一个皇帝,他非常孝敬他的母亲。

有一次,孝庄的母亲生病了,孝庄听说后马上赶回皇宫探望母亲,一路上一直在担心母亲的病情。

回到皇宫后,孝庄不离母亲的身边,一直陪伴到她病好为止。

这个故事中,孝庄表现出了极大的孝心和家庭观念,深刻表达了中华文化中“孝敬父母”的道德理念。

孝感动天:这个故事讲的是,一个孝顺的儿子因为一次义举而获得了整个村庄的尊重和钦佩。

有一天,村子里的河流突然涨水,生命危在旦夕的人们都无计可施。

可是这个孝顺的儿子毫不犹豫地跳进了河中去拯救村民,虽然有难度但他上下左右游泳几十回,最终将大家全部营救出来。

这个故事传颂下去,人们称他为“孝子”,弘扬了中华民族的传统美德。

孝敬父母:这个故事发生在唐朝,有个姓李的孝子爱他的父母如命,尽心尽力地照顾他们。

一天,他的母亲身患重病,父亲出门去赚钱治病,可是依旧欠下巨大的药费。

为了救母亲的性命,李众筹资金,可是钱依旧不够。

最后,他想起了一个好朋友,这个朋友的父亲年纪很大,每天都有人照顾。

于是,李去找朋友,和朋友的父亲交换了一段时间里做饭洗衣的活儿,换来了所需的医药费。

通过对父母孝敬的行动,凸显了中华民族的集体主义思想和生活方式。

孝感张婆:这个故事里的主人公张氏是个盲人新娘,她的丈夫和岳父都去了外面打工,留她在家独自生活。

她特别想念自己的母亲,但是又因为身体原因等原因走不到外面去。

看到张氏的孝心,村里认可她是一个好妻子、好媳妇。

日久天长,张氏的母亲突然来到了家门口,张氏不知情,终日哭泣。

后来,当她知道母亲真正降临时,激动得以身体力行的帮助她的母亲度过老年残疾的生活,表现了孝顺和心灵的力量。

最后,二十四孝故事通过传承,深入了解和理解它们,可以帮助我们更好地民族复兴传统文化,推动中国文化的发展。

二十四孝故事简介二十四孝,是中国传统文化中的重要组成部分,是指中国古代二十四个孝子的事迹。

这些孝子们以孝顺父母为宗旨,展现了中华民族传统的家庭观念和伦理道德。

他们的故事感人至深,至今仍然为人们传颂。

首先,我们来讲述《孝感动天》这个故事。

故事中的主人公是孝子曹娥,她的父亲患病卧床,曹娥每天都要背着父亲去田间劳作,以供养家庭。

有一天,她听说有一种药能够治好父亲的病,于是她决定去山上采药。

在山上,她遇到了一只猛虎,但她并没有因此而退缩,而是勇敢地面对猛虎,并最终成功采得了药材。

这个故事告诉我们,孝顺父母是要有勇气和毅力的。

接下来,我们讲述《卧薪尝胆》这个故事。

故事中的主人公是孝子武丁,他的母亲生病了,但家里却没有钱买药。

于是,武丁决定去外面打工挣钱。

他每天辛苦劳作,却只能换来微薄的工钱。

为了省吃俭用,他甚至卧薪尝胆,最终终于挣到了足够的钱治好母亲的病。

这个故事告诉我们,孝顺父母是需要付出艰辛努力的。

再来讲述《抱石忍饥》这个故事。

故事中的主人公是孝子许由,他的父亲在外面做生意,生意失败后一无所有。

为了不给家里添麻烦,许由决定去外面打工。

在外面,他遭遇了饥荒,但他却抱着一块石头充饥,终于坚持了下来。

这个故事告诉我们,孝顺父母是要有坚强的意志和毅力的。

最后,我们讲述《刺股读书》这个故事。

故事中的主人公是孝子颜渊,他的家境贫困,但他却对学问有着浓厚的兴趣。

为了不给父母添麻烦,他每天早早起来刺自己的大腿,以防止自己睡着而不学习。

他最终通过自己的努力成为了一名学识渊博的学者。

这个故事告诉我们,孝顺父母是需要不断努力和自我约束的。

通过这些二十四孝的故事,我们可以看到,孝顺父母是中国传统美德的重要组成部分,这些孝子们的事迹感人至深,给我们树立了崇高的道德榜样。

希望我们能够向这些孝子们学习,传承和发扬中华民族的传统美德。

二十四孝故事 (原文注解)教育.中国——张云栋老师整理题记:元代人郭居敬编撰《二十四孝》概述了我国古代二十四位著名孝子的孝行故事。

情节生动,文字简炼,内容多是宣传我国劳动人民尊老敬老的传统美德和封建社会的伦理道德——孝悌,流传甚广。

当然,由于时代所限,这些故事是按照当时的道德标准选编的,有的在今天看来已经不是那么回事了。

但作为青少年,了解一下先贤行孝的故事,对于提高自己的责任感和道德水平,特别是以德治国的今天,对提高自身道德品质修养还是很有帮助的。

在此,浪子不揣冒昧,将原文翻译成白话文,希望有助于大家理解。

鲁迅说过:“‘孝’如此之难。

”在现代社会,我们不能要求朋友们按照前人的模式去行孝,但至少应该关心老人、尊重老人、孝敬老人,“老吾老以及人之老”,在社会上形成一种良好的道德风尚。

正是:负米何辞百里遥?但求萱柏俱年高。

赤身敢教冻冰消。

取乳儿堪荒野鹿,行佣命系匪人刀。

闻雷泣墓草萧萧。

——寄调《浣溪沙》 一、孝感动天原文:虞舜,瞽瞍之子。

性至孝。

父顽,母嚚,弟象傲。

舜耕于历山,有象为之耕,鸟为之耘。

其孝感如此。

帝尧闻之,事以九男,妻以二女,遂以天下让焉。

诗赞:队队春耕象,纷纷耘草禽。

嗣尧登宝位,孝感动天心。

译文:五帝之一的舜帝(姓姚,名重华,号有虞氏),是瞽瞍老汉的儿子(瞽瞍,盲人也)。

天生就懂得大孝。

他父亲脾气古怪,继母性情变化无常,同父异母的弟弟名字叫象,非常不懂事(他们多次设诡计陷害舜,但舜毫无嫉恨,总是以德报怨)。

舜每天去历山耕田种地,干活时有大象跑来替他拉犁,小鸟飞来如他播种,是他的孝行感动了上天才会有这样的景象啊。

尧帝听说舜的事迹后,让自己的九个儿子拜舜为师(在舜手下做事、学习),把自己的二个心爱的女儿同时嫁给舜为妻子,最后把天下禅让给了舜。

二、戏采娱亲原文:周老莱子,至孝。

奉二亲,极其甘脆。

行年七十,言不称老。

常著五色斑烂之衣,为婴儿戏于亲侧。

又尝取水上堂,诈跌卧地,作婴儿啼,以娱亲意。

二十四孝故事白话文,24孝故事都有什么二十四孝小故事都有什么呢?24孝故事有哪些,小编为您收集整理一些关于二十四孝的故事,欢迎大家阅读。

24孝故事白话文第一个故事孝感动天舜,传说中的远古帝王,五帝之一,姓姚,名重华,号有虞氏,史称虞舜。

相传他的父亲瞽叟及继母、异母弟象,多次想害死他:让舜修补谷仓仓顶时,从谷仓下纵火,舜手持两个斗笠跳下逃脱;让舜掘井时,瞽叟与象却下土填井,舜掘地道逃脱。

事后舜毫不嫉恨,仍对父亲恭顺,对弟弟慈爱。

他的孝行感动了天帝。

舜在厉山耕种,大象替他耕地,鸟代他锄草。

帝尧听说舜非常孝顺,有处理政事的才干,把两个女儿娥皇和女英嫁给他;经过多年观察和考验,选定舜做他的继承人。

舜登天子位后,去看望父亲,仍然恭恭敬敬,并封象为诸侯。

第二个故事亲尝汤药汉文帝刘恒,汉高祖第三子,为薄太后所生。

高后八年(前180)即帝位。

他以仁孝之名,闻于天下,侍奉母亲从不懈怠。

母亲卧病三年,他常常目不交睫,衣不解带;母亲所服的汤药,他亲口尝过后才放心让母亲服用。

他在位24年,重德治,兴礼仪,注意发展农业,使西汉社会稳定,人丁兴旺,经济得到恢复和发展,他与汉景帝的统治时期被誉为“文景之治”。

1第三个故事啮指痛心曾参,字子舆,春秋时期鲁国人,孔子的得意****,世称“曾子”,以孝著称。

少年时家贫,常入山打柴。

一天,家里来了客人,母亲不知所措,就用牙咬自己的手指。

曾参忽然觉得心疼,知道母亲在呼唤自己,便背着柴迅速返回家中,跪问缘故。

母亲说:“有客人忽然到来,我咬手指盼你回来。

”曾参于是接见客人,以礼相待。

曾参学识渊博,曾提出“吾日三省吾身”(《论语·学而》)的修养方法,相传他著述有《大学》、《孝经》等儒家经典,后世儒家尊他为“宗圣”。

第四个故事百里负米仲由,字子路、季路,春秋时期鲁国人,孔子的得意****,性格直率勇敢,十分孝顺。

早年家中贫穷,自己常常采野菜做饭食,却从百里之外负米回家侍奉双亲。

父母死后,他做了大官,奉命到楚国去,随从的车马有百乘之众,所积的粮食有万钟之多。

二十四孝的故事要每个故事概括1、卖身葬父董永,相传为东汉时期千乘人,少年丧母,因避兵乱迁居安陆。

其后父亲亡故,董永卖身至一富家为奴,换取丧葬费用。

上工路上,于槐荫下遇一女子,自言无家可归,二人结为夫妇。

女子以一月时间织成三百匹锦缎,为董永抵债赎身,返家途中,行至槐荫,女子告诉董永:自己是天帝之女,奉命帮助董永还债。

言毕凌空而去。

因此,槐荫改名为孝感。

2、刻木事亲丁兰,相传为东汉时期河内人,幼年父母双亡,他经常思念父母的养育之恩,于是用木头刻成双亲的雕像,事之如生,凡事均和木像商议,每日三餐敬过双亲后自己方才食用,出门前一定禀告,回家后一定面见,从不懈怠。

久之,其妻对木像便不太恭敬了,竟好奇地用针刺木像的手指,而木像的手指居然有血流出。

丁兰回家见木像眼中垂泪,问知实情,遂将妻子休弃。

3、行佣供母江革,东汉时齐国临淄人,少年丧父,侍奉母亲极为孝顺。

战乱中,江革背着母亲逃难,几次遇到匪盗,贼人欲杀死他,江革哭告:老母年迈,无人奉养,贼人见他孝顺,不忍杀他。

后来,他迁居江苏下邳,做雇工供养母亲,自己贫穷赤脚,而母亲所需甚丰。

明帝时被推举为孝廉,章帝时被推举为贤良方正,任五官中郎将。

4、卧冰求鲤王祥,琅琊人,生母早丧,继母朱氏多次在他父亲面前说他的坏话,使他失去父爱。

父母患病,他衣不解带侍候,继母想吃活鲤鱼,适值天寒地冻,他解开衣服卧在冰上,冰忽然自行融化,跃出两条鲤鱼。

继母食后,果然病愈。

王祥隐居二十余年,后从温县县令做到大司农、司空、太尉。

5、尝粪忧心庾黔娄,南齐高士,任孱陵县令。

赴任不满十天,忽觉心惊流汗,预感家中有事,当即辞官返乡。

回到家中,知父亲已病重两日。

医生嘱咐说:“要知道病情吉凶,只要尝一尝病人粪便的味道,味苦就好。

”黔娄于是就去尝父亲的粪便,发现味甜,内心十分忧虑,夜里跪拜北斗星,乞求以身代父去死。

几天后父亲死去,黔娄安葬了父亲,并守制三年。

扩展资料:《二十四孝》全名《全相二十四孝诗选集》,是元代郭居敬编录。

孝感动天舜,传说中的远古帝王,五帝之⼀,姓姚,名重华,号有虞⽒,史称虞舜。

相传他的⽗亲瞽叟及继母、异母弟象,多次想害死他:让舜修补⾕仓仓顶时,从⾕仓下纵⽕,舜⼿持两个⽃笠跳下逃脱;让舜掘井时,瞽叟与象却下⼟填井,舜掘地道逃脱。

事后舜毫不嫉恨,仍对⽗亲恭顺,对弟弟慈爱。

他的孝⾏感动了天帝。

舜在厉⼭耕种,⼤象替他耕地,鸟代他锄草。

帝尧听说舜⾮常孝顺,有处理政事的才⼲,把两个⼥⼉娥皇和⼥英嫁给他;经过多年观察和考验,选定舜做他的继承⼈。

舜登天⼦位后,去看望⽗亲,仍然恭恭敬敬,并封象为诸侯。

亲尝汤药汉⽂帝刘恒,汉⾼祖第三⼦,为薄太后所⽣。

⾼后⼋年(前180)即帝位。

他以仁孝之名,闻于天下,侍奉母亲从不懈怠。

母亲卧病三年,他常常⽬不交睫,⾐不解带;母亲所服的汤药,他亲⼝尝过后才放⼼让母亲服⽤。

他在位24年,重德治,兴礼仪,注意发展农业,使西汉社会稳定,⼈丁兴旺,经济得到恢复和发展,他与汉景帝的统治时期被誉为"⽂景之治"。

啮指痛⼼曾参,字⼦舆,春秋时期鲁国⼈,孔⼦的得意门⽣,世称"曾⼦",以孝著称。

少年时家贫,常⼊⼭打柴。

⼀天,家⾥来了客⼈,母亲不知所措,就⽤⽛咬⾃⼰的⼿指。

曾参忽然觉得⼼疼,知道母亲在呼唤⾃⼰,便背着柴迅速返回家中,跪问缘故。

母亲说:"有客⼈忽然到来,我咬⼿指盼你回来。

"曾参于是接见客⼈,以礼相待。

曾参学识渊博,曾提出"吾⽇三省吾⾝"(《论语·学⽽》)的修养⽅法,相传他著述有《⼤学》、《孝经》等儒家经典,后世儒家尊他为"宗圣"。

百⾥负⽶仲由,字⼦路、季路,春秋时期鲁国⼈,孔⼦的得意门⽣,性格直率勇敢,⼗分孝顺。

早年家中贫穷,⾃⼰常常采野菜做饭⾷,却从百⾥之外负⽶回家侍奉双亲。

⽗母死后,他做了⼤官,奉命到楚国去,随从的车马有百乘之众,所积的粮⾷有万钟之多。

坐在垒叠的锦褥上,吃着丰盛的筵席,他常常怀念双亲,慨叹说:"即使我想吃野菜,为⽗母亲去负⽶,哪⾥能够再得呢?"孔⼦赞扬说:"你侍奉⽗母,可以说是⽣时尽⼒,死后思念哪!"(《孔⼦家语·致思》)芦⾐顺母闵损,字⼦骞,春秋时期鲁国⼈,孔⼦的弟⼦,在孔门中以德⾏与颜渊并称。

中国古代孝道故事:二十四孝中国古代孝道故事:二十四孝"孝"是儒家伦理思想的核心,是千百年来中国社会维系家庭关系的道德准则,是中华民族的传统美德。

下面应届毕业生网为你整理了关于二十四孝的故事,具体内容如下(仅供参考):01孝感动天舜,传说中的远古帝王,五帝之一,姓姚,名重华,号有虞氏,史称虞舜。

相传他的父亲叟及继母、异母弟象,多次想害死他:让舜修补谷仓仓顶时,从谷仓下纵火,舜手持两个斗笠跳下逃脱;让舜掘井时,叟与象却下土填井,舜掘地道逃脱。

事后舜毫不嫉恨,仍对父亲恭顺,对弟弟慈爱。

他的孝行感动了天帝。

舜在厉山耕种,大象替他耕地,鸟代他锄草。

帝尧听说舜非常孝顺,有处理政事的才干,把两个女儿娥皇和女英嫁给他;经过多年观察和考验,选定舜做他的继承人。

舜登天子位后,去看望父亲,仍然恭恭敬敬,并封象为诸侯。

02 亲尝汤药汉文帝刘恒,汉高祖第三子,为薄太后所生。

高后八年(前180)即帝位。

他以仁孝之名,闻于天下,侍奉母亲从不懈怠。

母亲卧病三年,他常常目不交睫,衣不解带;母亲所服的汤药,他亲口尝过后才放心让母亲服用。

他在位24年,重德治,兴礼仪,注意发展农业,使西汉社会稳定,人丁兴旺,经济得到恢复和发展,他与汉景帝的统治时期被誉为“文景之治”。

03 啮指痛心曾参,字子舆,春秋时期鲁国人,孔子的得意弟子,世称“曾子”,以孝著称。

少年时家贫,常入山打柴。

一天,家里来了客人,母亲不知所措,就用牙咬自己的手指。

曾参忽然觉得心疼,知道母亲在呼唤自己,便背着柴迅速返回家中,跪问缘故。

母亲说:“有客人忽然到来,我咬手指盼你回来。

”曾参于是接见客人,以礼相待。

曾参学识渊博,曾提出“吾日三省吾身”(《论语·学而》)的修养方法,相传他著述有《大学》、《孝经》等儒家经典,后世儒家尊他为“宗圣”。

04 百里负米仲由,字子路、季路,春秋时期鲁国人,孔子的得意弟子,性格直率勇敢,十分孝顺。

早年家中贫穷,自己常常采野菜做饭食,却从百里之外负米回家侍奉双亲。

二十四孝的故事(一)《二十四孝》全名《全相二十四孝诗选》,是元代郭居敬编录[1](二)《二十四孝》全名《全相二十四孝诗选》,是元代郭居敬编录,一说是其弟郭守正,第三种说法是郭居业撰。

由历代二十四个孝子从不同角度、不同环境、不同遭遇行孝的故事集而成。

由于后来的印本大都配以图画,故又称《二十四孝图》。

为中国古代宣扬儒家思想及孝道的通俗读物。

《二十四孝》的故事大都取材于西汉经学家刘向编辑的《孝子传》,也有一些故事取材《艺文类聚》、《太平御览》等书籍。

“孝”是中国古代重要的伦理思想之一,元代郭居敬辑录古代24个孝子的故事,编成《二十四孝》,序而诗之,用训童蒙,成为宣传孝道的通俗读物。

以后,又有人刊行《二十四孝图诗》、《女二十四孝图》等,流传甚广。

在传统的木雕、砖雕和刺绣上,常见这类题制的图案。

二十四孝包括下面二十四个故事,不同说法通常仅仅是不同顺序的排列:一、孝感动天二、戏彩娱亲三、鹿乳奉亲四、百里负米五、啮指痛心六、芦衣顺母七、亲尝汤药八、拾葚异器九、埋儿奉母十、卖身葬父十一、刻木事亲十二、涌泉跃鲤十三、怀橘遗亲十四、扇枕温衾十五、行佣供母十六、闻雷泣墓十七、哭竹生笋十八、卧冰求鲤十九、扼虎救父二十、恣蚊饱血二十一、尝粪忧心二十二、乳姑不怠二十三、涤亲溺器二十四、弃官寻母(三)内容简介01孝感动天舜,传说中的远古帝王,五帝之一,姓姚,名重华,号有虞氏,史称虞舜。

相传他的父亲瞽叟及继母、异母弟象,多次想害死他:让舜修补谷仓仓顶时,从谷仓下纵火,舜手持两个斗笠跳下逃脱;让舜掘井时,瞽叟与象却下土填井,舜掘地道逃脱。

事后舜毫不嫉恨,仍对父亲恭顺,对弟弟慈爱。

他的孝行感动了天帝。

舜在历山耕种,大象替他耕地,鸟代他锄草。

帝尧听说舜非常孝顺,有处理政事的才干,把两个女儿娥皇和女英嫁给他;经过多年观察和考验,选定舜做他的继承人。

舜登天子位后,去看望父亲,仍然恭恭敬敬,并封象为诸侯。

后人有诗赞曰:队队春耕象,纷纷耘草禽。

二十四孝故事白话文,24孝故事都有什么

朱寿昌,宋代天长人,七岁时,生母刘氏被嫡母(父亲的正妻)嫉妒,不得不改嫁他人,五十年母子音信不通。

神宗时,朱寿昌在朝做官,曾经刺血书写《金刚经》,行四方寻找生母,得到线索后,决心弃官到陕西寻找生母,发誓不见母亲永不返回。

终于在陕州遇到生母和两个弟弟,母子欢聚,一起返回,这时母亲已经七十多岁了。

第二十四个故事涤亲溺器

黄庭坚,北宋分宁(今江西修水)人,著名诗人、书法家。

虽身居高位,侍奉母亲却竭尽孝诚,每天晚上,都亲自为母亲洗涤溺器(便桶),没有一天忘记儿子应尽的职责。

二十四孝故事读后感最近,我读了《二十四孝》,有戏彩娱亲的老莱子,有鹿乳奉亲的燕子,芦衣顺母的敏娟……其中我最感动的是戏彩娱亲的老莱子。

他是春秋时期的楚国隐士,为躲避世乱,自耕于蒙山南麗,他总是孝敬父母,每次有好吃的他总是给父母。

他七十岁还不觉得自己老,还经常穿上五彩皮衣,逗父母开心。

有一次,她出去挑水回来的时候不小心摔了一跤,水全都洒了,他不想让他的父母伤心,便灵机一动,扮成小孩子一样倒在地下玩拨浪鼓,二老看见了还以为他又向前此一样玩,所以二老大笑。

二十四孝故事解说三

1.闻雷泣墓

原文:王裒,字伟元,事亲至孝。

母存日,性畏雷。

既卒,葬于山林,每遇风雨闻雷,即奔墓所,拜泣告曰:裒在此,母勿惧。

又称为《王裒泣墓》,讲述了魏晋时孝子王裒[póu]孝行的故事。

王裒魏晋时期营陵(今山东昌乐东南)人,博学多能。

父亲王仪被司马昭杀害,他隐居以教书为业,终身不面向西坐,表示永不作晋臣。

其母在世时怕雷,死后埋葬在山林中。

每当风雨天气,听到雷声,他就跑到母亲坟前,跪拜安慰母亲说:“裒儿在这里,母亲不要害怕。

”

2.恣蚊饱血

讲述了一个孝子在蚊虫肆虐的时候,怎样不让亲人遭受蚊虫之害。

这是《二十四孝》中的第十七则故事。

原文:晋吴猛。

年八岁。

事亲至孝。

家贫。

榻无帷帐。

每夏夜。

蚊多攒肤。

恣渠之饱。

虽多。

不驱之。

恐去己而噬其亲也。

爱亲之心至矣。

榻(tà):睡觉的地方。

帷帐(wéi zhàng):帐子,帷子(周围遮挡的布,类似现在的蚊帐)。

攒肤:这里的意思是很多蚊子咬人。

恣(zì):肆意,随意,放纵渠血:意思是血多。

驱:驱赶,轰走。

噬(shì):咬。

亲:父母。

矣:助词,不表示意思。

晋朝人吴猛,八岁儿童,非常孝顺,伺候父母极其周到细致。

他的家境贫寒,睡觉的地方没有蚊帐。

每到夏天夜间,很多蚊子咬人,吴猛让蚊子随意地咬自己,吸血吃饱。

虽然蚊子很多,却不驱散,惟恐飞离自己去咬父母。

爱护父母之心无微不至。

3.哭竹生笋

原文:吴孟宗,字恭武,少丧父。

母老病笃,冬月思笋煮羹食。

宗无计可得,乃往竹林,抱竹而哭。

孝感天地,须臾地裂,出笋数茎,持归作羹奉母。

食毕,病愈。

讲述了三国时孝子孟宗的孝行。

孟宗,三国时江夏人,少年时父亡,母亲年老病重,医生嘱用鲜竹笋做汤。

适值严冬,没有鲜笋,孟宗无计可施,独自一人跑到竹林里,扶竹哭泣。

少顷,他忽然听到地裂声,只见地上长出数茎嫩笋。

孟

宗大喜,采回做汤,母亲喝了后果然病愈。

后来他官至司空。

4.拾葚异器

蔡顺,汉代汝南(今属河南)人,少年丧父,事母甚孝。

当时正值王莽之乱,又遇饥荒,柴米昂贵,只得拾桑葚母子充饥。

一天,巧遇赤眉军,义军士兵厉声问道:“为什么把红色的桑葚和黑色的桑葚分开装在两个篓子里?”蔡顺回答说:“黑色的桑葚供老母食用,红色的桑葚留给自己吃。

”赤眉军怜悯他的孝心,送给他两斗白米,一头牛,带回去供奉他的母亲,以示敬意。

汉蔡顺,少孤,事母至孝。

遭王莽乱,岁荒不给,拾桑葚,以异器盛之。

赤眉贼见而问之。

顺曰:“黑者奉母,赤者自食。

”贼悯其孝,以白米二斗牛蹄一只与之。

黑葚奉萱闱,啼饥泪满衣。

赤眉知孝顺,牛米赠君归。