脑电图的基础知识简介

- 格式:pptx

- 大小:10.65 MB

- 文档页数:82

三分钟带你认识脑电图

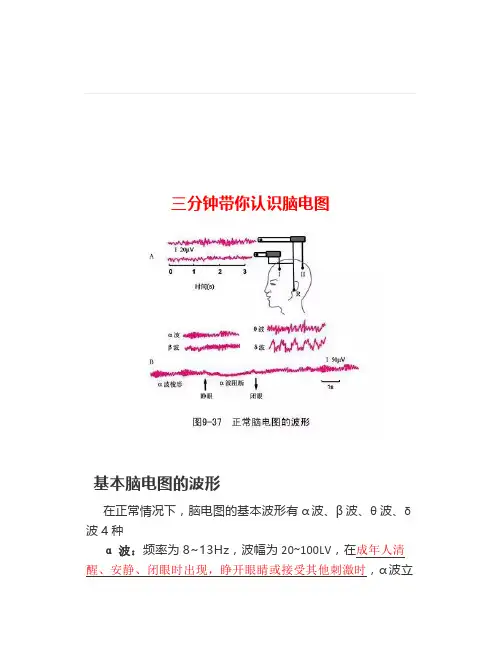

基本脑电图的波形

在正常情况下,脑电图的基本波形有α波、β波、θ波、δ波4种

α波:频率为8~13Hz,波幅为20~100LV,在成年人清醒、安静、闭眼时出现,睁开眼睛或接受其他刺激时,α波立

即消失转而出现β波,这一现象称为α波阻断(a-block)。

此时被试者再安静闭眼,则α波又重现。

β波:频率为14~30Hz,波幅为5~20uV,当受试者睁眼视物或接受其他刺激时出现,是大脑皮层处于紧张激动状态的标志。

θ波:频率为4~7Hz,波幅为100~150uV,在成人困倦时可以出现。

在幼儿时期,脑电波频率比成人慢,常见到θ波,青春期开始时才出现成人型心波。

δ波:频率为0.5~3Hz,波幅为20~200uV。

成人在清醒状态下,几乎没有δ波,但在睡眠期间、极度疲劳或麻醉时可出现。

在婴儿时期,脑电频率比幼儿更慢,常可见到δ波。

一般认为,高振幅的慢波(θ波或δ波)可能是大脑皮层处于抑制状态时电活动的主要表现。

脑电波随大脑皮层活动状态的不同而变化。

当有许多皮层

癫痛或颅内占位性病变(如肿瘤等)的患者可出现异常的高频高幅脑电波,或在高频高幅波后跟随一个慢波的综合波形。

临床上可根据脑电波的改变特征,帮助诊断癫痛或探索肿瘤所在的部位。

脑电波的形成机制

脑电波是由大量神经元同步发生的突触后电位经总和后形成的。

锥体细胞在皮层排列整齐,其顶树突相互平行并垂直于皮层表面,因此其同步电活动易总和而形成强大电场,从而改变皮层表面电位。

大量皮层神经元的同步电活动可能与丘脑非特异投射核的同步化EPSP和IPSP交替出现有关。

脑电图基础知识一起学学脑电图脑电图是将人体脑组织生物电活动放大记录的一门技术,主要用于神经系统疾病的检查。

由于它反映的是“活”的脑组织功能状态,所以,自30年代出现以来,对神经系统疾病的诊断一直发挥着重大作用。

脑电图主要用于癫痫、脑外伤、脑肿瘤等疾病的诊断。

脑血管病的脑电图,尽管无特异性改变,但对诊断和预后的判断,以及与脑肿瘤的鉴别仍十分有意义。

脑血管病急性期90%脑电图出现异常,主要是慢波增多,尤其是病灶侧更明显。

脑出血时常伴有意识障碍、脑水肿和脑室出血,只有部分轻症患者表现轻度局限性异常。

蛛网膜下腔出血的脑电图,由于动静脉畸形好发生于大脑半球的表面,可因脑血液循环障碍,而发生局限性或半球性异常。

有时对侧亦可发生异常。

随着病情的好转,慢波的波幅减低,频率增快。

脑梗塞发生后,数小时就可有局灶性慢波出现,这种改变常在数周后改善或消失。

急性缺血性脑血管病损害,以大脑中动脉为最多见,故局灶性改变主要在颞叶。

如果是短暂性脑缺血发作,在发作间期脑电图可无异常。

在发作期一部分脑电图可能出现异常,这类病人较易发生脑梗塞。

无论是脑梗塞或是轻度脑出血,主要表现为局限性慢波增多。

如果病灶广泛引起脑干受压时,可引起两侧弥漫性慢波。

如果病灶小或位置较深,脑电图可无异常。

脑血管病与脑肿瘤用脑电图进行鉴别诊断也很有帮助。

脑肿瘤患者脑电图的异常日渐加重,而脑血管病者则恰恰相反。

动态观察脑电图的变化,对判断预后也有重要价值。

临床症状逐渐好转,脑电图异常改变逐渐减少或消失,预后较好;临床症状无明显好转,脑电图呈进行性加重改变,预后不良。

头皮电极的安放位置及连接方法如何?常规脑电图是指在正常生理条件下和安静舒适状态下按规定的统一方法和时间描记的头皮脑电图。

目前临床上应用最多的是国际脑电图学会建议采用的标准电极安放法,其中FP为额极,Z代表中线电极,FZ为额,CZ为中央点,PZ为顶点,O为枕点,T为颞点,A 为耳垂电极。

上述记录电极的序号通常是用奇数代表左侧,偶数代表右侧。

脑电图electroencephalogram 河南科技大学第一附属医院神经内科一:原理脑电图的基本原理(一)基本概念将大脑细胞群的自发性、节律性电活动所产生与临近部位的5—100微伏电位差用电极加以引导接入放大和记录装置,放大100—200万倍,以脑细胞电活动的电位为纵轴,时间为横轴,记录或显示的电位一时间关系曲线,就是脑电图.不管是哪一类型的脑电图仪,至少包括有输入、放大、调节、记录/显示、电源等五大部分.脑电图的基本特征有周期、频率、振幅(波幅)、波形和位相。

周期:一个波从它离开基线到返回基线所需的时间称为周期或称为1周波,其计算单位为毫秒(1秒以内为短程;1-3秒为中程;3-10秒为长程)。

频率:每秒出现的周波数,分为4个频率带(δ频率带:3.5/s以下;θ频率带:4~7.5/s;α频率带:8~13/s;β频率带:13/s以上)。

以周/秒(c/s)表示。

振幅:一个波由波顶到波基底线的垂直距离,其计算单位为微伏(25微伏以下为低波幅;25-75微伏为中波幅;75-100微伏为高波幅;100微伏以上为极高波幅)。

波形:即波的形状(安静、闭目和清醒状态下的波形:正弦波或类正弦波、半弧状波、锯齿波、后头部孤立性慢波、复合波与多形波;睡眠状态时的脑波:驼峰波:又称顶尖波。

在浅睡期出现;睡眠纺锤波:又称σ节律,12—14Hz的波。

在中睡期出现)。

位相:一个波由基线向上、下偏转便产生位相,向上为负相,向下为正相(正常人中除额部与顶枕之间位相常相反外,在同侧半球其他部位前后(或左右)两个导联之间出现位相倒置是应属于异常)。

脑电图的频率,从0。

5~30Hz是为目前普遍使用于临床的频率范围(脑电图仪常用的有16导、24导、32导;滤除高于30Hz或60Hz以上的高频信号,因一般的脑电图有用信号在30Hz以下;滤除低频信号,降低低频干扰(呼吸、动作等)的影响,通过选择时间常数来限定和滤除低频信号。

常用0.1秒和0。

脑神经网络:脑电图技术的新应用引言随着科学技术的不断发展,人们对于了解和研究大脑的方式也在不断改进。

作为一种非侵入性的神经影像学方法,脑电图(Electroencephalogram,简称EEG)技术在近几十年中取得了重要突破。

这项技术通过记录头皮上的电位变化来捕捉到脑内神经元活动的信号,为研究人员提供了一个直接观察人类大脑功能和异常状态的窗口。

近年来,利用脑电图技术进行脑神经网络方面的研究逐渐兴起,为理解大脑运作机制、精确诊断和治疗神经系统多种疾病等方面提供了新思路和方法。

一、脑电图技术简介1.1 什么是脑电图?脑电图是指通过在头皮上放置多个电极,并记录下来头部表面神经元放电活动所产生的微弱电位变化。

基于安全、便捷和无创伤等特点,该技术广泛应用于临床领域和科学研究中,为神经科学家提供了一个宝贵的工具,以了解大脑的结构、功能及其异常状态。

1.2 脑电图技术的测量与分析脑电图技术主要通过将电极位置放置在头皮上,并记录下相关信号。

这些信号描述了不同频率范围内脑电波的存在和活动,包括δ(delta)、θ(theta)、α(alpha)、β(beta)和γ(gamma)等波段。

这些频率带代表了不同神经活动,如睡眠、注意力以及认知功能。

二、脑电图技术在脑神经网络研究中的应用近年来,越来越多的研究人员开始利用脑电图技术揭示人类大脑运作机制和心理认知过程。

以下是一些最新颖且有影响力的应用案例:2.1 脑-机接口系统脑-机接口系统将人类思维与外部设备连接起来,实现非侵入性的意念控制。

通过将脑电信号转换为特定指令,人们可以通过意念操纵计算机游戏、轮椅甚至假肢等设备。

这项技术在帮助行动不便的病人恢复运动能力方面展示了巨大潜力。

2.2 脑电图与认知诊断通过分析脑电图信号,研究人员可以识别出患者的认知状态和脑功能异常。

例如,脑电波在注意力不集中、焦虑和抑郁等情况下会呈现出特殊的模式。

借助这些模式的识别,医生和科学家可以更准确地确定一个人是否存在认知障碍或神经系统疾病。