第一章中国古代史学的萌芽

- 格式:ppt

- 大小:1.10 MB

- 文档页数:31

中国传统史学教学辅导一:中国传统史学的发展历程㈠关于“史”字的含义历史,一般是指人类过去发生的事件或过程。

历史纪录,是对人类发生过的事件或过程的记载。

所谓历史学,是在历史纪录的基础上,经过整理、鉴别、分析,对历史事件或历史过程所作的判断、解释、说明和抽象概括,是指以人类为研究对象的科学。

中国的史学萌芽于原始社会,那时候没有文字,为了传授生产经验和氏族传统,人们采用历代口耳相传、结绳记事、刻痕记事等方式来记载和传授历史。

进入阶级社会之后,由于巩固统治的需要,统治者非常重视史学,朝廷中设立了史官,专掌记载历史,其记载就是史书。

研究人类历史,主要依据就是前人撰写的史书,还有出土的考古文物、各种文字记载等实物。

中国传统史学的基本内容,主要是史书编撰和史官建置沿革的历史。

我国旧有的图书分为经、史、子、集四大部类,史部居于第二位。

“史”字的出现很早,甲骨文与西周铜器铭文已有多种字形出现。

对于史籍中有关“史”字的解释要能够理解,从史字本身意义的发展,可以推知我国古代对于历史记载极为重视,在现存的历史文献记录之前,当早已有史官存在。

我国古代设置史官,大约开始于夏朝。

商和西周时期,这一制度得到较大发展。

到了周代,关于史官的记载更多,诸侯列国也都有史官,其中不乏著名的史官,战国时期各国也都有史官。

秦统一后仍称太史,这些史官都有一个共同特点,他们的职务都是终身并且世袭的,这样就有条件使他们将大量的史料积累下来。

此外还有瞽史一职,在简略的文字记载之外,许多重要事件的具体情节,靠他们的记忆和口传保存下来。

㈡中国早期的史书我国史书的起源很早,据《礼记·玉藻》记载:“动则左史书之,言则右史书之。

”《汉书·艺文志》记载:“左史记言,右史记事。

”二书所记左史、右史所掌之事正相反,或者是所据不同,或者是所记并非同一时期的史官职掌,但是据此可知,我国远古的史书分为记事和记言两大部分。

我国早期用文字记载历史,就现有资料,只能从商代谈起。

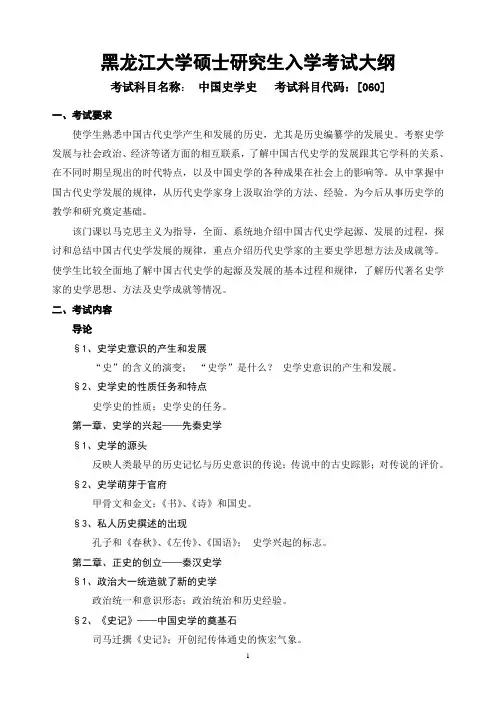

黑龙江大学硕士研究生入学考试大纲考试科目名称:中国史学史考试科目代码:[060]一、考试要求使学生熟悉中国古代史学产生和发展的历史,尤其是历史编纂学的发展史。

考察史学发展与社会政治、经济等诸方面的相互联系,了解中国古代史学的发展跟其它学科的关系、在不同时期呈现出的时代特点,以及中国史学的各种成果在社会上的影响等。

从中掌握中国古代史学发展的规律,从历代史学家身上汲取治学的方法、经验。

为今后从事历史学的教学和研究奠定基础。

该门课以马克思主义为指导,全面、系统地介绍中国古代史学起源、发展的过程,探讨和总结中国古代史学发展的规律,重点介绍历代史学家的主要史学思想方法及成就等。

使学生比较全面地了解中国古代史学的起源及发展的基本过程和规律,了解历代著名史学家的史学思想、方法及史学成就等情况。

二、考试内容导论§1、史学史意识的产生和发展“史”的含义的演变;“史学”是什么?史学史意识的产生和发展。

§2、史学史的性质任务和特点史学史的性质;史学史的任务。

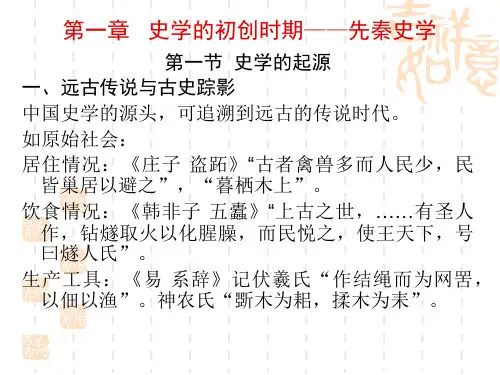

第一章、史学的兴起——先秦史学§1、史学的源头反映人类最早的历史记忆与历史意识的传说;传说中的古史踪影;对传说的评价。

§2、史学萌芽于官府甲骨文和金文;《书》、《诗》和国史。

§3、私人历史撰述的出现孔子和《春秋》、《左传》、《国语》;史学兴起的标志。

第二章、正史的创立——秦汉史学§1、政治大一统造就了新的史学政治统一和意识形态;政治统治和历史经验。

§2、《史记》——中国史学的奠基石司马迁撰《史记》;开创纪传体通史的恢宏气象。

§3、《汉书》——“正史”格局的形成班固和第一部宏伟的皇朝史;《汉书》的特点;其它史学成就。

第三章、史学的多途发展——魏晋南北朝史学§1、史学多途发展的面貌史学多途发展背景、表现。

§2、“正史”撰述的发展撰写皇朝史的高潮;现存几部有代表性的著作;新修《晋书》、《南史》和《北史》;国史、谱牒和礼书。

第十章第一节中国古代史学的发展历程一、中国古代史学的奠基直到有了文字,历史记载方成为可能。

甲骨文和金文,是中国历史上目前所知最早用以记载历史的文字。

这些记载已包含时间、地点、人物、事件等完整历史记载所必须具备的基本因素,因而可以被看作历史记载的萌芽。

负责记载的史官,则担当起草公文、记录时事、保管文书之责,也担任一些宗教活动的组织者,他们可以说是最早的史家。

《尚书》是较早且更具有官书性质的历史记载,所记都是殷、周王朝的大事。

《诗经》是西周至春秋时期的诗歌总集,包含风、稚、颂三个部分。

其中《大雅》里的一些诗篇,反映周族和周王朝某些发展阶段的传说和历史,可以视为史诗。

春秋末年,孔子以鲁国国史为基础,编撰成《春秋》一书。

《春秋》作为我国古代第一部编年史,它的出现具有划时代的意义。

战国时代,私人历史撰述有了大的发展,最有代表性的是《左传》、《国语》、《战国策》。

秦汉时期则是中国史学成长时期。

这一时期史学的显著特点是规模宏富的纪传体通史和继代史的出现。

《史记》创造了中国史学上纪传体表现形式,概括了 3 000 年历史,从而奠定了中国古代史学发展的基础。

《史记》的“成一家之言”标志着史学已卓然成为一家。

班固撰《汉书》,断代为史,由此开创了皇朝史撰述的先河。

荀悦的《汉记》又创编年体断代先例刘向、刘歆父子的《别录》、《七略》,是中国目录学的开端。

魏晋南北朝时期,史学得到初步发展,私家修史之风盛行,就史学门类言,除纪传、编年外,又有民族史、地方史、家史、谱谍、别传以及史论、史注等,显示出史学多途发展的盎然生机。

三、古代史学的发展与完善隋唐五代时期,统治阶级重视修史,设馆修史完善了史官制度,官修史书成绩斐然。

二十四部正史有八部成书于唐初,便是一个例证当然,设馆修史表明皇家对修史的垄断,私修之风受到抑制。

总结性著作的出现,是此期史学发展的又一个特点。

刘知几的《史通》、杜佑的《通典》为史学开辟了新路。

宋元时代,尤其是两宋,史学发达,堪称盛世。

中国史学史复习答案一、名词解释1.史学史:是历史学的辅助学科,是一门研究和阐述历史学本身产生、发展和演变历史的学问。

研究对象一般包括历史上的史学著作、史学流派、史学思潮、历史编纂、史学方法和史料运用等问题。

2.中国史学史:是一门研究中国史学产生、发展、演变并揭示其发展规律的学科,它的主要任务有五个:(1)阐述中国史学的发展演变过程和各阶段的特点,揭示其发展规律。

(2)对中国历代的史学家及其著述做出恰如其分的评价。

(3)探讨史学流派和历史编纂法的演变。

(4)介绍史料存在的情况,总结史料学的研究成果。

(5)校订史籍中的错误。

(6)发掘传统史学的现代价值,弘扬优秀史学传统和史学中的民族精神。

(7)探索历史知识的积累过程和人类自我认识之路。

3.《春秋》:春秋时期的鲁史,为鲁国历代史官世袭相承集体编录,按时间顺序记录史事,奉周礼为评人论事的标准,着重于对统治集团成员的道德训诫。

是我国保存下来的第一部具有历史著作雏形的官修编年史。

按年记载了春秋时鲁国从隐公元年到哀公十四年或十六年间(前722~前481或前479)的历史大事。

4.《左传》:是左丘明所著,成书于战国初期,记述了列国史事,条理清晰,文字生动,是超越往世的杰作。

思想上一方面维护周礼,一方面重民轻神,表现出明显的折衷主义,在表着奴隶社会史学最高成就的同时,也渗入了一些进步的史学思想,是中国第一部叙事详细的编年史著作。

5.《通鉴纪事本末》:汉民族第一部纪事本末体史书。

由南宋袁枢所撰。

特点:(1)完全以某些历史事件的发生、发展、结果整个过程为主线来采濒材料,分题列目,组织全书。

(2)编排史事的灵活性和独立性;《通鉴》载1300多年的历史,如果按不同的事件区分,可以归为若干个各种性质各种内容的题目。

《本末》各项之间相对独立,缺乏历史联系。

(3)但它记事的局限性和固有的缺陷,也决定了它并不能取代纪传体和编年体。

《通鉴纪事本末》成为本末体史书的代表而与编年体、纪传体并列于中国的史坛,是袁枢历史编纂法、历史思想和政治思想的代表作。

中国史学史一、《中国史学史》研究目的及对象(一)研究目的:通过历代史家和史著的分析和研究,阐明史学的源流演变进程,揭示史学的发展规律。

(二)研究对象:①史官与修史机构②史家及其史学理论③史籍与史体演变。

(一)中国古代史学1、古代史学的萌芽创始-先秦时期史学2、古代史学史的确立和发展-秦汉魏晋南北朝史学3、古代史学繁荣兴盛-隋唐五代宋元史学4、古代史学的缓慢发展-明清史学●1、《春秋》三传●《春秋》三传:《春秋左氏传》、《春秋谷梁传》、《春秋公羊传》。

●“春秋三传”是指《左传》和公羊高的《公羊传》、谷梁赤的《谷梁传》等三部传《春秋》著作。

三传之中,《公羊传》、《谷梁传》以解释《春秋》的“微言大义”为主,而《左传》在性质上完全是一部由作者独立编撰的新史书。

●2、属辞比事●把资料收集起来,进行严密对比,精审的辨别(同中求异,异中求同),探索出内部的关联之处,用语言概况出来。

●原指连缀文辞,排比事实,记载历史。

后泛称作文纪事。

出处:《礼记·经解》:“属辞比事,《春秋》教也。

”《春秋》在史学意识上的突出反映之一是“属辞比事”。

“比事”,就是在编写史书的时候要编年纪事,按年、时、月、日的顺序排比史事。

“属辞”,则是指在表述史事时讲求遣词造句,注重文辞的锤炼。

●3、《尚书》●《尚书》为孔子删定。

它上起唐尧(《尧典》),下讫春秋前期秦穆公伐郑(《秦誓》),长达1300多年。

共含《虞书》、《夏书》、《商书》、《周书》四部58篇。

●《尚书》又称《书》、《书经》,为一部多体裁文献汇编,长期被认为是中国现存最早的史书,但是清华简证明传世的《尚书》为伪书。

该书分为《虞书》、《夏书》、《商书》、《周书》。

战国时期总称《书》,汉代改称《尚书》,即“上古之书”。

因是儒家五经之一,又称《书经》。

●二、简答1、简述中国史学的起源。

(一)文字、历法的出现-历史记载的重要条件1、史学的诞生,只能在比较完备的文字和一定的记时方法通行之后。

中国史学的起源史学起源,就客观条件说,有了文字能够记录已经发生的事,有了历法即有了明确的时间观念;就主观方面讲,有了具备历史记忆、历史意识的人来运用文字和历法进行时事记录、编纂,才可能出现史学。

中国史学的起源,岁月漫长。

殷商以前的传说时代,产生了原始的历史意识。

自商代至春秋时期,口述传说与成文记事并驾齐驱,“史”由不记言、记事逐渐向“史官”、“史书”演变。

春秋后期至战国末年,按年编纂的《春秋》问世,编年史《左传》诞生,标志着中国史学走向成熟。

一、成文记事的开端与口述传说的流传语言的出现较文字早,口述传说理所当然要比成文记事早。

但在人类初始阶段,口述的内容并非传说,而是当时所发生的事情,由于没有办法记录下来,只能凭着记忆一代一代地传述。

所谓“十口为古”,口述的内容便渐渐地成为“古事”即往事了。

中国史学萌芽阶段,独特处表现为口述传说与成文记事的同时并进。

(一)成文记事的开端目前所知,中国最早的文字为甲骨文。

经过20世纪甲骨文、现代考古与历史学、民俗学等的综合研究,认定中国自商代开始进入“成文记事”的历史时期。

所谓“有史时代”或“成文历史”,不是说此时已经有“史书”或“史学”,而是指从这时起开始进入用文字记事时期。

甲骨文记事,完整的卜辞,包括叙辞、命辞、占辞、验辞4个部分,记事文的基本要素——人物、时间、地点、事情经过,一应俱全,但卜辞仅仅是一个个占卜的记录,是未经编纂的零散记事,当时尚无“编纂”意识。

(二)口述传说的流传口述传说在文字出现以后,并没有系统记录下来,仍然以口耳相接的形式流传。

为了便于流传,表述方式不断被加工、整齐。

西周末年,思想文化领域出现了新的变化:“天子听政,使公卿至于列士献诗,瞽献曲,史献书,师箴,瞍赋,蒙诵,百工谏,庶人传语,近臣尽规,亲戚补察,瞽、史教诲,耆、艾修之,而后王斟酌焉,是以事行而不悖。

”在这样一种全社会的“文化运动”推动下,口述传说得以广泛流传,不断被记录,逐渐形成文字记载。

中国史学史的起源中国史学史的起源先秦史学一、传说时代的史史学的形成经历过一个时期的萌芽,“古”,故也,从十从口,识前言也。

口传历史的特点:目的:传递信息,积累,保存,总结前人的经验和自己的生产和生活的经验以供借鉴,并纪念祖先的业绩。

内容:大致分为两类,一是氏族社会英雄业绩;一是关于祖先和氏族起源的事迹辅助方式:(1)结绳记事(2)刻木、掘穴、刻石、刻骨等(3)诗歌韵文记事口传历史虽含有想象虚构的成分,但是其中已经那个含有某些历史的原始因素,因而被“柯林伍德“称为准历史学。

原始记事的方法种种,如云南佤族的记日刻木等二、最早的文字记史文字及时的基本条件:文字的发明、文字刻铸材料的进步(甲骨、金属器皿、石刻、简牍等)、语言的进化和记事方式的改进。

我国最早的历史文献:1、《尚书》,这是我国的显存的最早的历史文献集。

其内容近乎上古三代的政治档案,如报告、公文、誓词等2、《逸周书》,旧称《周书》,凡71篇,现存60篇。

性质近乎《尚书》。

3、《诗经》,有《商颂》、《鲁颂》等,部分有史料价值。

第二节古代史官与史官文化一、古代史官与史学古代史官制度的建立:(1)我国至迟在商周时期就已有了史官制度,春秋时形成了从周天子到诸侯国的一套史官系统。

(2)古代史官的职能:A宗教职能B文化积累和对贵族的教育职能C记录政事古代史官与国史记载:1、史官的记事职能2、官方年代的记言编修3、对编年体的形成有直接影响史官与史官文化:从巫文化到史官垄断文化宗教权和记载历史的权利来制约皇权,到唐太宗时发生变化。

(1)早期史官产生于巫。

巫在原始社会后期的特殊地位和宗教作用,造成了史官系统的相对独立性。

(2)史官文化为三代文化的主流时间长达一千年左右,垄断宫廷文化,表现在事实文献的保存和传播的范围,从业人员严格的世袭性。

史官与中国古代文化元典:A《六经》源于古代史官保存的文化知识文献。

B积极的入世精神。

C对世俗政治的影响和依存关系宗教文化演变为世俗文化的同时,成员也渐变为一般的官僚。