几何题因为所以练习题

- 格式:doc

- 大小:73.50 KB

- 文档页数:2

初三几何证明练习题和答案几何证明是初中数学中的重要内容,通过练习不同类型的几何证明题,可以帮助学生理解并掌握几何证明的基本方法与技巧。

本文将为大家提供一些初三几何证明的练习题和答案,希望对同学们的学习有所帮助。

1. 题目:已知ABCD是平行四边形,证明∠ABC + ∠ADC = 180°。

证明:解:连接AC,根据平行四边形的性质可知∠ADC = ∠ACB,所以要证明∠ABC + ∠ADC = 180°,只需证明∠ABC + ∠ACB = 180°。

由角的内外(对顶、同旁)定理可知∠ACB + ∠ABC = 180°,即∠ABC + ∠ACB = 180°。

所以,∠ABC + ∠ADC = 180°得证。

2. 题目:已知直角三角形ABC中,∠ACB = 90°,AC = 5cm,BC= 12cm,证明AB = 13cm。

证明:解:根据勾股定理可得AB² = AC² + BC²。

代入已知条件,即可得AB² = 5² + 12² = 25 + 144 = 169。

开方可得AB = 13cm。

所以,AB = 13cm得证。

3. 题目:已知直角三角形ABC中,∠ACB = 90°,AC = BC,证明∠ABC = 45°。

证明:解:连接AB,根据等腰直角三角形的性质可知∠ACB = ∠CAB。

所以,∠ABC = 180° - ∠ACB - ∠CAB = 180° - ∠ACB - ∠ACB = 180° - 2∠ACB。

由于∠ACB = 90°,代入得∠ABC = 180° - 2 × 90° = 0°。

所以,∠ABC = 0°,即∠ABC = 45°得证。

4. 题目:已知ABCD是一个平行四边形,E为AD的中点,证明BE平分∠CBD。

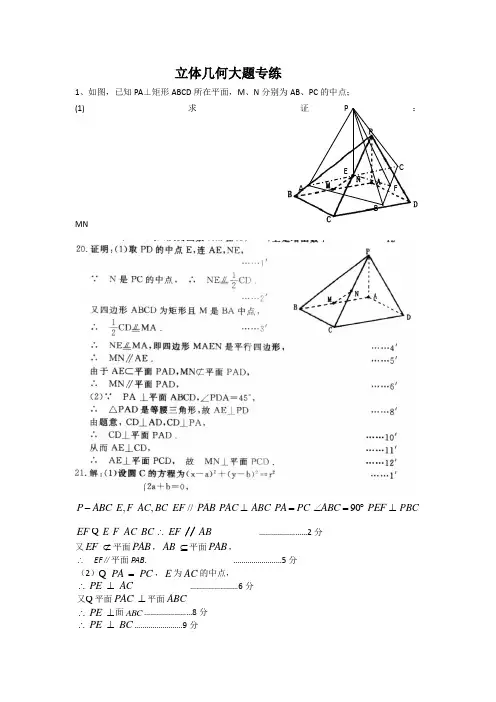

立体几何大题专练1、如图,已知PA ⊥矩形ABCD 所在平面,M 、N 分别为AB 、PC 的中点; (1)求证:MNP ABC -,E F ,AC BC //EF PAB PAC ⊥ABC PA PC =90ABC ∠=︒PEF ⊥PBCEF Q E F AC BC //EF AB ∴ ……………………2分 又⊄EF 平面PAB ,⊆AB 平面PAB ,∴ EF ∥平面PAB . ……………………5分(2)PA PC =Q ,E 为AC 的中点,PE AC ∴⊥ ……………………6分 又Q 平面PAC ⊥平面ABCPE ∴⊥面ABC ……………………8分 PE BC ∴⊥……………………9分PAC EBF又因为F 为BC 的中点,//EF AB ∴090,BC EF ABC ⊥∠=∴Q ……………………10分EF PE E =Q IBC ∴⊥面PEF ……………………11分 又BC ⊂Q 面PBC∴面PBC ⊥面PEF ……………………12分3. 如图,在直三棱柱ABC —A 1B 1C 1中,AC=BC ,点D 是AB 的中点。

(1)求证:BC 1PC AB N M ABCD PA 、分别是、所在的平面,矩形⊥PAD MN 平面//CD MN ⊥图,正方形ABCD 所在的平面与三角形AD E所在平面互相垂直,△AEB是等腰直角三角形,且AE=ED 设线段BC 、AE 的中点分别为F 、M ,求证:(1)FM ∥ECD 平面; (2)求二面角E-BD—A的正切值.(1)证明:取AD 的中点N,连结FN,MN,则MN ∥ED ,FN ∥CD∴平面FMN ∥平面ECD. ∵ MF 在平面FMN 内,∴ FM ∥平面ECD ......5分 (2)连接EN, ∵AE=ED ,N 为AD 的中点,NMPDCBA∴ EN⊥AD.又∵面ADE⊥面ABCD,∴EN⊥面ABCD.作NP⊥BD,连接EP,则EP⊥BD,∴∠EPN即二面角E-BD-A的平面角,设AD=a,∵ABCD为正方形,⊿ADE为等腰三角形,∴EN=12a,NP=24a.∴tan∠EPN=2. ......10分7.如图,一个圆锥的底面半径为2cm,高为6cm,其中有一个高为x cm的内接圆柱.(1)试用x表示圆柱的侧面积;(2)当x为何值时,圆柱的侧面积最大.19.(1)解:设所求的圆柱的底面半径为r则有662xr-=,即32xr-=.∴2324)32(22xxxxrxSππππ-=-==圆柱侧.......5分(2)由(1)知当3)32(24=--=ππx时,这个二次函数有最大值为π6所以当圆柱的高为3cm时,它的侧面积最大为26cmπ......10分8.(10分)如图,在三棱锥P ABC-中,⊿PAB是等边三角形,∠PAC=∠PBC=90 o.(1)证明:AB⊥PC;(2)若4PC=,且平面PAC⊥平面PBC,求三棱锥P ABC-体积.解:(1)因为PAB ∆是等边三角形,90PAC PBC ∠=∠=︒, 所以Rt PBC Rt PAC ∆≅∆,可得AC BC =。

几何量试题及答案几何量是数学中的一个重要分支,它涉及到形状、大小、位置等概念。

以下是一些常见的几何量试题及答案,供学生练习和参考。

# 试题一:点、线、面的位置关系问题:在平面直角坐标系中,点A(3,4)、B(-1,2)、C(2,-1),判断点A、B、C是否在同一直线上。

答案:要判断三点是否共线,可以计算线段AB和AC的斜率是否相等。

斜率公式为:\[ k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \]对于线段AB,斜率\( k_{AB} = \frac{2 - 4}{-1 - 3} = \frac{-2}{-4} = \frac{1}{2} \)。

对于线段AC,斜率\( k_{AC} = \frac{-1 - 4}{2 - 3} = \frac{-5}{-1} = 5 \)。

由于\( k_{AB} \neq k_{AC} \),所以点A、B、C不在同一直线上。

# 试题二:三角形的内角和问题:已知三角形ABC的三个内角分别为α、β、γ,证明三角形的内角和为180度。

答案:根据三角形内角和定理,任意三角形的内角和等于180度。

证明如下:设三角形ABC的顶点A、B、C分别对应角α、β、γ。

将三角形ABC沿边BC翻折,使得点A与点A'重合,形成四边形ABA'C。

由于翻折,A'C与AC重合,A'B与AB重合,所以四边形ABA'C是一个矩形。

在矩形ABA'C中,对角线相等,即∠A'AB = ∠ABC,∠ABA' = ∠ACB。

由于矩形的对角线互相平分,所以∠A'AB + ∠ABA' = 180度。

又因为∠A'AB = α,∠ABA' = γ,所以α + β + γ = 180度。

# 试题三:圆的面积和周长问题:已知圆的半径为r,求圆的面积和周长。

答案:圆的面积公式为:\[ A = πr^2 \]圆的周长公式为:\[ C = 2πr \]其中,π是圆周率,约等于3.14159。

初二数学几何题50道,要带答案带过程选择题:1. 若两角互为补角,则它们的差是()。

A.0°B.45°C.60°D.90°2. 在图中,如点S、T分别在边AB的延长线上,且∠ASP=60°,∠BAT=20°,则∠AST为()。

A.40°B.50°C.80°D.110°3. 已知正方形ABCD的边长为5cm,点E、F分别在边AD、AB上,且AE=BF,则三角形CEF的面积为()。

A.(5/8) cm²B.(9/8) cm²C.(13/8) cm²D.(15/8) cm²4. 如果一个圆心角的度数为30°,则它所对的弧度数是()。

A.π/6B.π/3C.π/4D.π/2填空题:1.如图,已知BC平分∠ABD,设∠BAC=a°,∠BCA=b°,则∠CBD=\_\_\_\_°。

2.如图,点A、B、C在同一条直线上,则对于ΔABC来说,以下说法正确的是:①AB=AC;②\angleBAC是钝角;③\angleABC+\angleACB =180^\circ,所以\angleABC=\_\_\_\_°,\angleACB=\_\_\_\_°。

3. 已知直角三角形ABC,其中\angleC=90°,BC=3,AC=4,则AB=\_\_\_\_。

4.如图,长方形ABCD中,点E、F分别为BC、CD上的点,若∠BAE=∠EFD,AB=10cm,则DF=\_\_\_\_cm。

解答题:1.如图,在\triangleABC中,垂足分别为D、E、F。

若AC=6,BD=8,DE=5,EF=9,则BC=()。

2.如图,已知\angleBAC=60°,AD平分\angleBAC,且BD=AD,点E为AD的延长线上的点,且\angleBEC=140°,则\angleACD=\_\_\_\_\_\_°。

1.(本题满分14分)本题共有2个小题,每小题满分各7分.如图,在四棱锥ABCD P -中,底面为直角梯形,//,90AD BC BAD ︒∠=,PA 垂直于底面ABCD,22PA AD AB BC ====,M N 、分别为PC PB 、的中点.(1)求证:AM PB ⊥;(2)求BD 与平面ADMN 所成的角.【答案】略【解析】解法一:(1)以A 点为坐标原点建立空间直角坐标系A xyz -(图略),由22====BC AB AD PA 得2分) (7分) (2)因为 (2,0,2)(0,2,0)PB AD ⋅=-⋅ 0=,所以PB AD ⊥,又AM PB ⊥,故PB ⊥平面ADMN ,即(2,0,2)PB =- 是平面ADMN 的法向量.(9分)设BD 与平面ADMN 所成的角为θ,又(2,2,0)BD =- ,设BD 与PB 夹角为α,分) 分)(2分)由PA ⊥底面ABCD ,得P A A D ⊥,又90BAD ︒∠=,即B A A D ⊥,∴⊥AD 平面PAB ,AD PB ∴⊥ (4分) PB ∴⊥面ADMN ,PB AM ∴⊥ (7分)(2)联结DN ,BP ⊥ 平面ADMN ,故BDN ∠为BD 与面ADMN 所成角(9分)在Rt ABD ∆中, 在Rt PAB ∆中, 在Rt BDN ∆中, ,又π≤∠≤BDN 0, (12分)故BD 与平面ADMN 所成的角是(14分)2.(本小题满分12分) 如图,在梯形A B C D 中,AB ∥CD ,a CB DC AD ===, 60=∠ABC ,平面⊥A C F E 平面ABCD ,四边形ACFE 是矩形,a AE =,点M 在线段EF 上.(1)求证:平面BCF⊥平面ACFE;(2)当EM 为何值时,AM ∥平面BDF ?证明你的结论;【答案】(Ⅰ)见解析;时,//AM 平面BDF 【解析】本题考查线面位置关系及判定,考查空间想象能力,计算能力,转化能力 (Ⅰ)由已知,若证得AC⊥BC,则据面面垂直的性质定理即可.转化成在平面ABCD ,能否有AC⊥BC,易证成立.(Ⅱ)设AC∩BD=N,则面AMF∩平面BDF=FN ,只需AM∥FN 即可.而CN :NA=1:2.故应有EM :FM=1:2 (Ⅰ)在梯形ABCD 中,CD AB // , ︒=∠===60,ABC a CB DC AD ∴四边形ABCD 是等腰梯形,且︒︒=∠=∠=∠120,30DCB DAC DCA ︒=∠-∠=∠∴90DCA DCB ACB BC AC ⊥∴ 又 平面⊥ACFE 平面ABCD ,交线为AC ,⊥∴BC 平面ACFE∴平面BCF⊥平面ACFE; 时,//AM 平面BDF , 在梯形ABCD 中,设N BD AC =⋂,连接FN ,则2:1:=NA CN,∴四边形ANFM 是平行四边形,NF AM //∴ 又⊂NF 平面BDF ,⊄AM 平面BDF //AM ∴平面BDF时,//AM 平面BDF , MFE C DB由(Ⅰ)知,以点C 为原点,CF CB CA ,,所在直线为坐标轴,建立空间直角坐标系,则)0,0,0(C ,)0,,0(a B ,),0,0(a F ,⊄AM 平面BDF , ∴//AM 平面BDF ⇔→AM 与→FB 、→FD 共面, 也等价于存在实数m 、n ,使→→→+=FD n FB m AM ,设→→=EF t EM .,),,0(a aFB -=→,∴当时,//AM 平面BDF 3.(本小题满分12分)如图所示,正方形ABCD 与直角梯形ADEF 所在平面互相垂直,∠ADE=90°,AF ∥DE ,DE=DA=2AF=2。

解析几何一、选择题1.已知两点A (-3,3),B (3,-1),则直线AB 的斜率是()A.3B.-3C.33D.-33解析:斜率k =-1-33--3=-33,故选D.答案:D2.已知直线l :ax +y -2-a =0在x 轴和y 轴上的截距相等,则a 的值是()A.1B.-1C.-2或-1D.-2或1解析:①当a =0时,y =2不合题意.②a ≠0,x =0时,y =2+a .y =0时,x =a +2a,则a +2a=a +2,得a =1或a =-2.故选D.答案:D3.两直线3x +y -3=0与6x +my +1=0平行,则它们之间的距离为()A.4B.21313C.51326D.71020解析:把3x +y -3=0转化为6x +2y -6=0,由两直线平行知m =2,则d =|1--6|62+22=71020.故选D.4.(2014皖南八校联考)直线2x -y +1=0关于直线x =1对称的直线方程是()A.x +2y -1=0B.2x +y -1=0C.2x +y -5=0D.x +2y -5=0解析:由题意可知,直线2x -y +1=0与直线x =1的交点为(1,3),直线2x -y +1=0的倾斜角与所求直线的倾斜角互补,因此它们的斜率互为相反数,直线2x -y +1=0的斜率为2,故所求直线的斜率为-2,所以所求直线的方程是y -3=-2(x -1),即2x +y -5=0.故选C.答案:C5.若直线l :y =kx -3与直线2x +3y -6=0的交点位于第一象限,则直线l 的倾斜角的取值围是()A.π6,D.π3,π2解析:由题意,可作直线2x +3y -6=0的图象,如图所示,则直线与x 轴、y 轴交点分别为A (3,0),B (0,2),又直线l 过定点(0,-3),由题知直线l 与线段AB 相交(交点不含端点),从图中可以看出,直线l B.答案:B6.(2014一模)过点A (2,3)且垂直于直线2x +y -5=0的直线方程为()A.x -2y +4=0B.2x +y -7=0C.x -2y +3=0D.x -2y +5=0解析:直线2x +y -5=0的斜率为k =-2,∴所求直线的斜率为k ′=12,∴方程为y -3=12(x -2),即x -2y +4=0.答案:A7.过点(2,1)且在x 轴上截距与在y 轴上截距之和为6的直线方程为____________.解析:由题意知截距均不为零.设直线方程为x a +yb =1,b =6,+1b=1,=3=3=4=2.故所求直线方程为x +y -3=0或x +2y -4=0.答案:x +y -3=0或x +2y -4=08.(2014质检)若过点A (-2,m ),B (m,4)的直线与直线2x +y +2=0平行,则m 的值为________.解析:∵过点A ,B 的直线平行于直线2x +y +2=0,∴k AB =4-m m +2=-2,解得m =-8.答案:-89.若过点P (1-a,1+a )与Q (3,2a )的直线的倾斜角为钝角,则实数a 的取值围是________.解析:由直线PQ 的倾斜角为钝角,可知其斜率k <0,即2a -1+a 3-1-a <0,化简得a -1a +2<0,∴-2<a <1.答案:(-2,1)10.已知k ∈R ,则直线kx +(1-k )y +3=0经过的定点坐标是________.解析:令k =0,得y +3=0,令k =1,得x +3=0.+3=0,+3=0,=-3,=-3,所以定点坐标为(-3,-3).答案:(-3,-3)三、解答题11.已知两直线l 1:x +y sin α-1=0和l 2:2x sin α+y +1=0,试求α的值,使(1)l 1∥l 2;(2)l 1⊥l 2.解:(1)法一当sin α=0时,直线l 1的斜率不存在,l 2的斜率为0,显然l 1不平行于l 2.当sin α≠0时,k 1=-1sin α,k 2=-2sin α.要使l 1∥l 2,需-1sin α=-2sin α,即sin α=±22,∴α=k π±π4,k ∈Z .故当α=k π±π4,k ∈Z 时,l 1∥l 2.法二由l 1∥l 22α-1=0,α≠0,∴sin α=±22,∴α=k π±π4,k ∈Z .故当α=k π±π4,k ∈Z 时,l 1∥l 2.(2)∵l 1⊥l 2,∴2sin α+sin α=0,即sin α=0.∴α=k π,k ∈Z .故当α=k π,k ∈Z 时,l 1⊥l 2.12.设直线l 1:y =k 1x +1,l 2:y =k 2x -1,其中实数k 1,k 2满足k 1k 2+2=0.(1)证明l 1与l 2相交;(2)证明l 1与l 2的交点在椭圆2x 2+y 2=1上.证明:(1)假设l 1与l 2不相交,则l 1∥l 2即k 1=k 2,代入k 1k 2+2=0,得k 21+2=0,这与k 1为实数的事实相矛盾,从而k 1≠k 2,即l 1与l 2相交.(2)法一=k 1x +1,=k 2x -1解得交点P而2x 2+y 2=8+k 22+k 21+2k 1k 2k 22+k 21-2k 1k 2=k 21+k 22+4k 21+k 22+4=1.即P (x ,y )在椭圆2x 2+y 2=1上.即l 1与l 2的交点在椭圆2x 2+y 2=1上.法二交点P 的坐标(x ,y-1=k 1x ,+1=k 2x ,故知x ≠0.1=y -1x,2=y +1x.代入k 1k 2+2=0,得y -1x ·y +1x+2=0,整理后,得2x 2+y 2=1.所以交点P 在椭圆2x 2+y 2=1上.第八篇第2节一、选择题1.圆心在y 轴上,半径为1,且过点(1,2)的圆的方程为()A.x 2+(y -2)2=1B.x 2+(y +2)2=1C.(x -1)2+(y -3)2=1D.x 2+(y -3)2=1解析:由题意,设圆心(0,t ),则12+t -22=1,得t =2,所以圆的方程为x 2+(y -2)2=1,故选A.答案:A2.(2014模拟)动点P 到点A (8,0)的距离是到点B (2,0)的距离的2倍,则动点P 的轨迹方程为()A.x 2+y 2=32B.x 2+y 2=16C.(x -1)2+y 2=16D.x 2+(y -1)2=16解析:设P (x ,y ),则由题意可得2x -22+y 2=x -82+y 2,化简整理得x 2+y 2=16,故选B.答案:B3.(2012年高考卷)已知圆C :x 2+y 2-4x =0,l 是过点P (3,0)的直线,则()A.l 与C 相交B.l 与C 相切C.l 与C 相离D.以上三个选项均有可能解析:x 2+y 2-4x =0是以(2,0)为圆心,以2为半径的圆,而点P (3,0)到圆心的距离为d =3-22+0-02=1<2,点P (3,0)恒在圆,过点P (3,0)不管怎么样画直线,都与圆相交.故选A.答案:A4.(2012年高考卷)将圆x 2+y 2-2x -4y +1=0平分的直线是()A.x +y -1=0B.x +y +3=0C.x -y +1=0D.x -y +3=0解析:由题知圆心在直线上,因为圆心是(1,2),所以将圆心坐标代入各选项验证知选项C 符合,故选C.答案:C5.(2013年高考卷)垂直于直线y =x +1且与圆x 2+y 2=1相切于第一象限的直线方程是()A.x +y -2=0B.x +y +1=0C.x +y -1=0D.x +y +2=0解析:与直线y =x +1垂直的直线方程可设为x +y +b =0,由x +y +b =0与圆x 2+y 2=1相切,可得|b |12+12=1,故b =± 2.因为直线与圆相切于第一象限,故结合图形分析知b =-2,则直线方程为x +y -2=0.故选A.答案:A6.(2012年高考卷)直线x +3y -2=0与圆x 2+y 2=4相交于A 、B 两点,则弦AB 的长度等于()A.25B.23C.3D.1解析:因为圆心到直线x +3y -2=0的距离d =|0+3×0-2|12+32=1,半径r =2,所以弦长|AB |=222-12=2 3.故选B.答案:B 二、填空题7.(2013年高考卷)直线y =2x +3被圆x 2+y 2-6x -8y =0所截得的弦长等于________.解析:圆的方程可化为(x -3)2+(y -4)2=25,故圆心为(3,4),半径r =5.又直线方程为2x -y +3=0,∴圆心到直线的距离为d =|2×3-4+3|4+1=5,∴弦长为2×25-5=220=4 5.答案:458.已知直线l :x -y +4=0与圆C :(x -1)2+(y -1)2=2,则圆C 上各点到l 的距离的最小值为________.解析:因为圆C 的圆心(1,1)到直线l 的距离为d =|1-1+4|12+-12=22,又圆半径r = 2.所以圆C 上各点到直线l 的距离的最小值为d -r = 2.答案:29.已知圆C 的圆心在直线3x -y =0上,半径为1且与直线4x -3y =0相切,则圆C 的标准方程是________.解析:∵圆C 的圆心在直线3x -y =0上,∴设圆心C (m,3m ).又圆C 的半径为1,且与4x -3y =0相切,∴|4m -9m |5=1,∴m =±1,∴圆C 的标准方程为(x -1)2+(y -3)2=1或(x +1)2+(y +3)2=1.答案:(x -1)2+(y -3)2=1或(x +1)2+(y +3)2=110.圆(x -2)2+(y -3)2=1关于直线l :x +y -3=0对称的圆的方程为________.解析:已知圆的圆心为(2,3),半径为1.则对称圆的圆心与(2,3)关于直线l 对称,由数形结合得,对称圆的圆心为(0,1),半径为1,故方程为x 2+(y -1)2=1.答案:x 2+(y -1)2=1三、解答题11.已知圆C :x 2+(y -2)2=5,直线l :mx -y +1=0.(1)求证:对m ∈R ,直线l 与圆C 总有两个不同交点;(2)若圆C 与直线相交于点A 和点B ,求弦AB 的中点M 的轨迹方程.(1)证明:法一直线方程与圆的方程联立,消去y 得(m 2+1)x 2-2mx -4=0,∵Δ=4m 2+16(m 2+1)=20m 2+16>0,∴对m ∈R ,直线l 与圆C 总有两个不同交点.法二直线l :mx -y +1恒过定点(0,1),且点(0,1)在圆C :x 2+(y -2)2=5部,∴对m ∈R ,直线l 与圆C 总有两个不同交点.(2)解:设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),M (x ,y ),由方程(m 2+1)x 2-2mx -4=0,得x 1+x 2=2mm 2+1,∴x =mm 2+1.当x =0时m =0,点M (0,1),当x ≠0时,由mx -y +1=0,得m =y -1x,代入x =m m 2+1,得+1=y -1x,化简得x 2=14.经验证(0,1)也符合,∴弦AB 的中点M 的轨迹方程为x 2=14.12.已知圆C :x 2+y 2-8y +12=0,直线l :ax +y +2a =0.(1)当a 为何值时,直线l 与圆C 相切;(2)当直线l 与圆C 相交于A 、B 两点,且|AB |=22时,求直线l 的方程.解:将圆C 的方程x 2+y 2-8y +12=0配方得标准方程为x 2+(y -4)2=4,则此圆的圆心为(0,4),半径为2.(1)若直线l 与圆C 相切,则有|4+2a |a 2+1=2.解得a =-34.(2)过圆心C 作CD ⊥AB ,则根据题意和圆的性质,|=|4+2a |a 2+1,|2+|DA |2=22,|=12|AB |=2,解得a =-7,或a =-1.故所求直线方程为7x -y +14=0或x -y +2=0.第八篇第3节一、选择题1.设P 是椭圆x225+y216=1上的点.若F 1、F 2是椭圆的两个焦点,则|PF 1|+|PF 2|等于()A.4B.5C.8D.10解析:由方程知a =5,根据椭圆定义,|PF 1|+|PF 2|=2a =10.故选D.答案:D2.(2014二模)P 为椭圆x24+y23=1上一点,F 1,F 2为该椭圆的两个焦点,若∠F 1PF 2=60°,则PF 1→·PF 2→等于()A.3B.3C.23D.2解析:由椭圆方程知a =2,b =3,c =1,1|+|PF 2|=4,1|2+|PF 2|2-4=2|PF 1||PF 2|cos 60°∴|PF 1||PF 2|=4.∴PF 1→·PF 2→=|PF 1→||PF 2→|cos 60°=4×12=2.答案:D3.(2012年高考卷)椭圆x 2a 2+y2b 2=1(a >b >0)的左、右顶点分别是A 、B ,左、右焦点分别是F 1,F 2.若|AF 1|,|F 1F 2|,|F 1B |成等比数列,则此椭圆的离心率为()A.14B.55C.12D.5-2解析:本题考查椭圆的性质与等比数列的综合运用.由椭圆的性质可知|AF 1|=a -c ,|F 1F 2|=2c ,|F 1B |=a +c ,又|AF 1|,|F 1F 2|,|F 1B |成等比数列,故(a -c )(a +c )=(2c )2,可得e =c a =55.故应选B.答案:B4.(2013年高考卷)已知椭圆C :x 2a 2+y2b2=1(a >b >0)的左焦点为F ,C 与过原点的直线相交于A ,B 两点,连接AF ,BF .若|AB |=10,|BF |=8,cos∠ABF =45,则C 的离心率为()A.35B.57C.45D.67解析:|AF |2=|AB |2+|BF |2-2|AB ||BF |cos∠ABF =100+64-2×10×8×45=36,则|AF |=6,∠AFB =90°,半焦距c =|FO |=12|AB |=5,设椭圆右焦点F 2,连结AF 2,由对称性知|AF 2|=|FB |=8,2a =|AF 2|+|AF |=6+8=14,即a =7,则e =c a =57.故选B.答案:B5.已知椭圆E :x2m +y24=1,对于任意实数k ,下列直线被椭圆E 截得的弦长与l :y =kx+1被椭圆E 截得的弦长不可能相等的是()A.kx +y +k =0B.kx -y -1=0C.kx +y -k =0D.kx +y -2=0解析:取k =1时,l :y =x +1.选项A 中直线:y =-x -1与l 关于x 轴对称,截得弦长相等.选项B 中直线:y =x -1与l 关于原点对称,所截弦长相等.选项C 中直线:y =-x +1与l 关于y 轴对称,截得弦长相等.排除选项A、B、C,故选D.答案:D6.(2014省实验中学第二次诊断)已知椭圆x 2a 2+y2b 2=1(a >b >0)的左、右焦点分别为F 1(-c,0),F 2(c,0),若椭圆上存在点P ,使asin∠PF 1F 2=csin∠PF 2F 1,则该椭圆的离心率的取值围为()A.(0,2-1)D.(2-1,1)解析:由题意知点P 不在x 轴上,在△PF 1F 2中,由正弦定理得|PF 2|sin∠PF 1F 2=|PF 1|sin∠PF 2F 1,所以由a sin∠PF 1F 2=csin∠PF 2F 1可得a|PF 2|=c |PF 1|,即|PF 1||PF 2|=c a =e ,所以|PF 1|=e |PF 2|.由椭圆定义可知|PF 1|+|PF 2|=2a ,所以e |PF 2|+|PF 2|=2a ,解得|PF 2|=2a e +1.由于a -c <|PF 2|<a +c ,所以有a -c <2ae +1<a +c ,即1-e <2e +1<1+e ,1-e 1+e<2,1+e2,解得2-1<e .又0<e <1,∴2-1<e <1.故选D.答案:D 二、填空题7.设F 1、F 2分别是椭圆x225+y216=1的左、右焦点,P 为椭圆上一点,M 是F 1P 的中点,|OM |=3,则P 点到椭圆左焦点距离为________.解析:∵|OM |=3,∴|PF 2|=6,又|PF 1|+|PF 2|=10,∴|PF 1|=4.答案:48.椭圆x 2a 2+y2b2=1(a >b >0)的左、右焦点分别是F 1、F 2,过F 2作倾斜角为120°的直线与椭圆的一个交点为M ,若MF 1垂直于x 轴,则椭圆的离心率为________.解析:不妨设|F 1F 2|=1,∵直线MF 2的倾斜角为120°,∴∠MF 2F 1=60°.∴|MF 2|=2,|MF 1|=3,2a =|MF 1|+|MF 2|=2+3,2c =|F 1F 2|=1.∴e =ca=2- 3.答案:2-39.(2014模拟)过点(3,-5),且与椭圆y225+x29=1有相同焦点的椭圆的标准方程为________________.解析:由题意可设椭圆方程为y225-m+x29-m=1(m <9),代入点(3,-5),得525-m +39-m=1,解得m =5或m =21(舍去),∴椭圆的标准方程为y220+x24=1.答案:y220+x24=110.已知F 1,F 2是椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的两个焦点,P 为椭圆C 上的一点,且PF 1→⊥PF 2→.若△PF 1F 2的面积为9,则b =________.解析:1|+|PF 2|=2a ,1|2+|PF 2|2=4c 2,∴(|PF 1|+|PF 2|)2-2|PF 1||PF 2|=4c 2,即4a 2-2|PF 1||PF 2|=4c 2,∴|PF 1||PF 2|=2b 2,∴S △PF 1F 2=12|PF 1||PF 2|=b 2=9,∴b =3.答案:3三、解答题11.(2012年高考卷)在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆C 1:x 2a 2+y2b2=1(a >b >0)的左焦点为F 1(-1,0),且点P (0,1)在C 1上.(1)求椭圆C 1的方程;(2)设直线l 同时与椭圆C 1和抛物线C 2:y 2=4x 相切,求直线l 的方程.解:(1)由椭圆C 1的左焦点为F 1(-1,0),且点P (0,1)在C 12-b 2=1,=1,2=2,2=1.故椭圆C 1的方程为x22+y 2=1.(2)由题意分析,直线l 斜率存在且不为0,设其方程为y =kx +b ,由直线l 与抛物线C 2=kx +b ,2=4x ,消y 得k 2x 2+(2bk -4)x +b 2=0,Δ1=(2bk -4)2-4k 2b 2=0,化简得kb =1.①由直线l 与椭圆C 1kx +b ,y 2=1,消y 得(2k 2+1)x 2+4bkx +2b 2-2=0,Δ2=(4bk )2-4(2k 2+1)(2b 2-2)=0,化简得2k 2=b 2-1.②=1,k 2=b 2-1,解得b 4-b 2-2=0,∴b 2=2或b 2=-1(舍去),∴b =2时,k =22,b =-2时,k =-22.即直线l 的方程为y =22x +2或y =-22x - 2.12.(2014海淀三模)已知椭圆C :x2a 2+y2b 2=1(a >b >0)的四个顶点恰好是一边长为2,一角为60°的菱形的四个顶点.(1)求椭圆C 的方程;(2)若直线y =kx 交椭圆C 于A ,B 两点,在直线l :x +y -3=0上存在点P ,使得△PAB 为等边三角形,求k 的值.解:(1)因为椭圆C :x 2a 2+y2b2=1(a >b >0)的四个顶点恰好是一边长为2,一角为60°的菱形的四个顶点.所以a =3,b =1,椭圆C 的方程为x23+y 2=1.(2)设A (x 1,y 1),则B (-x 1,-y 1),当直线AB 的斜率为0时,AB 的垂直平分线就是y 轴,y 轴与直线l :x +y -3=0的交点为P (0,3),又因为|AB |=23,|PO |=3,所以∠PAO =60°,所以△PAB 是等边三角形,所以直线AB 的方程为y =0,当直线AB 的斜率存在且不为0时,则直线AB 的方程为y =kx ,y 2=1,kx ,化简得(3k 2+1)x 2=3,所以|x 1|=33k 2+1,则|AO |=1+k233k 2+1=3k 2+33k 2+1.设AB 的垂直平分线为y =-1kx ,它与直线l :x +y -3=0的交点记为P (x 0,y 0),=-x +3,=-1k x ,0=3k k -1,0=-3k -1.则|PO |=9k 2+9k -12,因为△PAB 为等边三角形,所以应有|PO |=3|AO |,代入得9k 2+9k -12=33k 2+33k 2+1,解得k =0(舍去),k =-1.综上,k =0或k =-1.第八篇第4节一、选择题1.设P 是双曲线x216-y220=1上一点,F 1,F 2分别是双曲线左右两个焦点,若|PF 1|=9,则|PF 2|等于()A.1B.17C.1或17D.以上答案均不对解析:由双曲线定义||PF 1|-|PF 2||=8,又|PF 1|=9,∴|PF 2|=1或17,但应注意双曲线的右顶点到右焦点距离最小为c -a =6-4=2>1,∴|PF 2|=17.故选B.答案:B2.(2013年高考卷)已知0<θ<π4,则双曲线C 1:x 2sin 2θ-y 2cos 2θ=1与C 2:y 2cos 2θ-x2sin 2θ=1的()A.实轴长相等B.虚轴长相等C.离心率相等D.焦距相等解析:双曲线C 1的半焦距c 1=sin 2θ+cos 2θ=1,双曲线C 2的半焦距c 2=cos 2θ+sin 2θ=1,故选D.答案:D3.(2012年高考卷)已知双曲线C :x 2a 2-y2b2=1的焦距为10,点P (2,1)在C 的渐近线上,则C 的方程为()A.x220-y25=1B.x25-y220=1C.x280-y220=1D.x220-y280=1解析:由焦距为10,知2c =10,c =5.将P (2,1)代入y =bax 得a =2b .a 2+b 2=c 2,5b 2=25,b 2=5,a 2=4b 2=20,所以方程为x220-y25=1.故选A.答案:A4.已知F 1、F 2为双曲线C :x 2-y 2=2的左、右焦点,点P 在C 上,|PF 1|=2|PF 2|,则cos ∠F 1PF 2等于()A.14B.35C.34D.45解析:∵c 2=2+2=4,∴c =2,2c =|F 1F 2|=4,由题可知|PF 1|-|PF 2|=2a =22,|PF 1|=2|PF 2|,∴|PF 2|=22,|PF 1|=42,由余弦定理可知cos∠F 1PF 2=422+222-422×42×22=34.故选C.答案:C5.设椭圆C 1的离心率为513,焦点在x 轴上且长轴长为26,若曲线C 2上的点到椭圆C 1的两个焦点的距离的差的绝对值等于8,则曲线C 2的标准方程为()A.x242-y232=1B.x2132-y252=1C.x232-y242=1D.x2132-y2122=1解析:在椭圆C 1中,因为e =513,2a =26,即a =13,所以椭圆的焦距2c =10,则椭圆两焦点为(-5,0),(5,0),根据题意,可知曲线C 2为双曲线,根据双曲线的定义可知,双曲线C 2中的2a 2=8,焦距与椭圆的焦距相同,即2c 2=10,可知b 2=3,所以双曲线的标准方程为x242-y232=1.故选A.答案:A6.(2014八中模拟)若双曲线x29-y216=1渐近线上的一个动点P 总在平面区域(x -m )2+y 2≥16,则实数m 的取值围是()A.[-3,3]B.(-∞,-3]∪[3,+∞)C.[-5,5]D.(-∞,-5]∪[5,+∞)解析:因为双曲线x 29-y 216=1渐近线4x ±3y =0上的一个动点P 总在平面区域(x -m )2+y 2≥16,即直线与圆相离或相切,所以d =|4m |5≥4,解得m ≥5或m ≤-5,故实数m 的取值围是(-∞,-5]∪[5,+∞).选D.答案:D 二、填空题7.(2013年高考卷)已知F 为双曲线C :x29-y216=1的左焦点,P ,Q 为C 上的点.若PQ的长等于虚轴长的2倍,点A (5,0)在线段PQ 上,则△PQF 的周长为________.解析:由题知,双曲线中a =3,b =4,c =5,则|PQ |=16,又因为|PF |-|PA |=6,|QF |-|QA |=6,所以|PF |+|QF |-|PQ |=12,|PF |+|QF |=28,则△PQF 的周长为44.答案:448.已知双曲线C :x 2a 2-y2b2=1(a >0,b >0)的离心率e =2,且它的一个顶点到较近焦点的距离为1,则双曲线C 的方程为________.解析:双曲线中,顶点与较近焦点距离为c -a =1,又e =ca=2,两式联立得a =1,c =2,∴b 2=c 2-a 2=4-1=3,∴方程为x 2-y23=1.答案:x 2-y23=19.(2014市第三次质检)已知点P 是双曲线x2a 2-y2b2=1(a >0,b >0)和圆x 2+y 2=a 2+b 2的一个交点,F 1,F 2是该双曲线的两个焦点,∠PF 2F 1=2∠PF 1F 2,则该双曲线的离心率为________.解析:依题意得,线段F 1F 2是圆x 2+y 2=a 2+b 2的一条直径,故∠F 1PF 2=90°,∠PF 1F 2=30°,设|PF 2|=m ,则有|F 1F 2|=2m ,|PF 1|=3m ,该双曲线的离心率等于|F 1F 2|||PF 1|-|PF 2||=2m3m -m =3+1.答案:3+110.(2013年高考卷)设F 1,F 2是双曲线C :x2a 2-y2b 2=1(a >0,b >0)的两个焦点.若在C 上存在一点P ,使PF 1⊥PF 2,且∠PF 1F 2=30°,则C 的离心率为________.解析:设点P 在双曲线右支上,由题意,在Rt△F 1PF 2中,|F 1F 2|=2c ,∠PF 1F 2=30°,得|PF 2|=c ,|PF 1|=3c ,根据双曲线的定义:|PF 1|-|PF 2|=2a ,(3-1)c =2a ,e =ca =23-1=3+1.答案:3+1三、解答题11.已知双曲线x 2-y22=1,过点P (1,1)能否作一条直线l ,与双曲线交于A 、B 两点,且点P 是线段AB 的中点?解:法一设点A (x 1,y 1),B (x 2,y 2)在双曲线上,且线段AB 的中点为(x 0,y 0),若直线l 的斜率不存在,显然不符合题意.设经过点P 的直线l 的方程为y -1=k (x -1),即y =kx +1-k .=kx+1-k,2-y22=1,得(2-k2)x2-2k(1-k)x-(1-k)2-2=0(2-k2≠0).①∴x=x1+x22=k1-k2-k2.由题意,得k1-k2-k2=1,解得k=2.当k=2时,方程①成为2x2-4x+3=0.Δ=16-24=-8<0,方程①没有实数解.∴不能作一条直线l与双曲线交于A,B两点,且点P(1,1)是线段AB的中点.法二设A(x1,y1),B(x2,y2),若直线l的斜率不存在,即x1=x2不符合题意,所以由题得x21-y212=1,x22-y222=1,两式相减得(x1+x2)(x1-x2)-y1+y2y1-y22=0,即2-y1-y2x1-x2=0,即直线l斜率k=2,得直线l方程y-1=2(x-1),即y=2x-1,=2x-1,2-y22=1得2x2-4x+3=0,Δ=16-24=-8<0,即直线y=2x-1与双曲线无交点,即所求直线不合题意,所以过点P(1,1)的直线l不存在.12.(2014质检)中心在原点,焦点在x 轴上的一椭圆与一双曲线有共同的焦点F 1,F 2,且|F 1F 2|=213,椭圆的长半轴长与双曲线实半轴长之差为4,离心率之比为3∶7.(1)求这两曲线方程;(2)若P 为这两曲线的一个交点,求cos∠F 1PF 2的值.解:(1)由已知c =13,设椭圆长、短半轴长分别为a 、b ,双曲线实半轴、虚半轴长分别为m 、n ,-m =4,·13a=3·13m,解得a =7,m =3.∴b =6,n =2.∴椭圆方程为x249+y236=1,双曲线方程为x29-y24=1.(2)不妨设F 1、F 2分别为左、右焦点,P 是第一象限的一个交点,则|PF 1|+|PF 2|=14,|PF 1|-|PF 2|=6,∴|PF 1|=10,|PF 2|=4.又|F 1F 2|=213,∴cos∠F 1PF 2=|PF 1|2+|PF 2|2-|F 1F 2|22|PF 1||PF 2|=102+42-21322×10×4=45.第八篇第5节一、选择题1.(2014模拟)抛物线y =2x 2的焦点坐标为()B.(1,0)解析:抛物线y =2x 2,即其标准方程为x 2=12y C.答案:C2.抛物线的焦点为椭圆x24+y29=1的下焦点,顶点在椭圆中心,则抛物线方程为()A.x 2=-45y B.y 2=-45x C.x 2=-413yD.y 2=-413x解析:由椭圆方程知,a 2=9,b 2=4,焦点在y 轴上,下焦点坐标为(0,-c ),其中c =a 2-b 2=5,∴抛物线焦点坐标为(0,-5),∴抛物线方程为x 2=-45y .故选A.答案:A3.已知抛物线y 2=2px ,以过焦点的弦为直径的圆与抛物线准线的位置关系是()A.相离B.相交C.相切D.不确定解析:如图所示,设抛物线焦点弦为AB ,中点为M ,准线为l ,A 1、B 1分别为A 、B 在直线l 上的射影,则|AA 1|=|AF |,|BB 1|=|BF |,于是M 到l 的距离d =12(|AA 1|+|BB 1|)=12(|AF |+|BF |)=12|AB |,故圆与抛物线准线相切.故选C.答案:C4.(2014高三统一考试)已知F 是抛物线y 2=4x 的焦点,过点F 的直线与抛物线交于A ,B 两点,且|AF |=3|BF |,则线段AB 的中点到该抛物线准线的距离为()A.53B.83C.103D.10解析:设点A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),其中x 1>0,x 2>0,过A ,B 两点的直线方程为x =my +1,将x =my +1与y 2=4x 联立得y 2-4my -4=0,y 1y 2=-4,1+1=3x 2+1,1x 2=y 214·y 224=y 1y 2216=1,解得x 1=3,x 2=13,故线段AB 的中点到该抛物线的准线x =-1的距离等于x 1+x 22+1=83.故选B.答案:B5.已知F 是抛物线y 2=x 的焦点,A ,B 是该抛物线上的两点,|AF |+|BF |=3,则线段AB 的中点到y 轴的距离为()A.34B.1C.54D.74解析:∵|AF |+|BF |=x A +x B +12=3,∴x A +x B =52.∴线段AB 的中点到y 轴的距离为x A +x B 2=54.故选C.答案:C6.设M (x 0,y 0)为抛物线C :x 2=8y 上一点,F 为抛物线C 的焦点,以F 为圆心、|FM |为半径的圆和抛物线C 的准线相交,则y 0的取值围是()A.(0,2)B.[0,2]C.(2,+∞)D.[2,+∞)解析:∵x 2=8y ,∴焦点F 的坐标为(0,2),准线方程为y =-2.由抛物线的定义知|MF |=y 0+2.以F 为圆心、|FM |为半径的圆的标准方程为x 2+(y -2)2=(y 0+2)2.由于以F 为圆心、|FM |为半径的圆与准线相交,又圆心F 到准线的距离为4,故4<y 0+2,∴y 0>2.故选C.答案:C 二、填空题7.动直线l 的倾斜角为60°,且与抛物线x 2=2py (p >0)交于A ,B 两点,若A ,B 两点的横坐标之和为3,则抛物线的方程为________.解析:设直线l 的方程为y =3x +b ,=3x +b ,2=2py消去y ,得x 2=2p (3x +b ),即x 2-23px -2pb =0,∴x 1+x 2=23p =3,∴p =32,则抛物线的方程为x 2=3y .答案:x 2=3y8.以抛物线x 2=16y 的焦点为圆心,且与抛物线的准线相切的圆的方程为________.解析:抛物线的焦点为F (0,4),准线为y =-4,则圆心为(0,4),半径r =8.所以,圆的方程为x 2+(y -4)2=64.答案:x 2+(y -4)2=649.(2012年高考卷)在直角坐标系xOy 中,直线l 过抛物线y 2=4x 的焦点F ,且与该抛物线相交于A ,B 两点,其中点A 在x 轴上方,若直线l 的倾斜角为60°,则△OAF 的面积为________.解析:∵抛物线y 2=4x ,∴焦点F 的坐标为(1,0).又∵直线l 倾斜角为60°,∴直线斜率为3,∴直线方程为y =3(x -1).联立方程y =3x -1,y 2=4x ,解得x 1=13,y 1=-233,或x 2=3,y 2=23,由已知得A 的坐标为(3,23),∴S △OAF =12|OF |·|y A |=12×1×23= 3.答案:310.已知点P 是抛物线y 2=2x 上的动点,点P 在y 轴上的射影是M ,点A 72,4,则|PA |+|PM |的最小值是________.解析:设点M 在抛物线的准线上的射影为M ′.由已知可得抛物线的准线方程为x =-12,焦点F 坐标为12,0.求|PA |+|PM |的最小值,可先求|PA |+|PM ′|的最小值.由抛物线的定义可知,|PM ′|=|PF |,所以|PA |+|PF |=|PA |+|PM ′|,当点A 、P 、F 在一条直线上时,|PA |+|PF |有最小值|AF |=5,所以|PA |+|PM ′|≥5,又因为|PM ′|=|PM |+12,所以|PA |+|PM |≥5-12=92.答案:92三、解答题11.若抛物线y =2x 2上的两点A (x 1,y 1)、B (x 2,y 2)关于直线l :y =x +m 对称,且x 1x 2=-12,数m 的值.解:法一如图所示,连接AB ,∵A 、B 两点关于直线l 对称,∴AB ⊥l ,且AB 中点M (x 0,y 0)在直线l 上.可设l AB :y =-x +n ,=-x +n ,=2x 2,得2x 2+x -n =0,∴x 1+x 2=-12,x 1x 2=-n2由x 1x 2=-12,得n =1.又x 0=x 1+x 22=-14,y 0=-x 0+n =14+1=54,即点M -14,由点M 在直线l 上,得54=-14+m ,∴m =32.法二∵A 、B 两点在抛物线y =2x 2上.1=2x 21,2=2x 22,∴y 1-y 2=2(x 1+x 2)(x 1-x 2).设AB 中点M (x 0,y 0),则x 1+x 2=2x 0,k AB =y 1-y 2x 1-x 2=4x 0.又AB ⊥l ,∴k AB =-1,从而x 0=-14.又点M 在l 上,∴y 0=x 0+m =m -14,即-14,m∴AB 的方程是y 即y =-x +m -12,代入y =2x 2,得2x 2+x x 1x 2=-m -122=-12,∴m =3212.已知过抛物线y 2=2px (p >0)的焦点,斜率为22的直线交抛物线于A (x 1,y 1),B (x 2,y 2)(x 1<x 2)两点,且|AB |=9.(1)求该抛物线的方程;(2)O 为坐标原点,C 为抛物线上一点,若OC →=OA →+λOB →,求λ的值.解:(1)直线AB 的方程是y y 2=2px 联立,从而有4x 2-5px +p 2=0,所以x 1+x 2=5p4.由抛物线定义得|AB |=x 1+x 2+p =9,所以p =4,从而抛物线方程是y 2=8x .(2)由p =4知4x 2-5px +p 2=0可化为x 2-5x +4=0,从而x 1=1,x 2=4,y 1=-22,y 2=42,从而A (1,-22),B (4,42).设OC →=(x 3,y 3)=(1,-22)+λ(4,42)=(4λ+1,42λ-22),即C (4λ+1,42λ-22),所以[22(2λ-1)]2=8(4λ+1),即(2λ-1)2=4λ+1,解得λ=0或λ=2.。

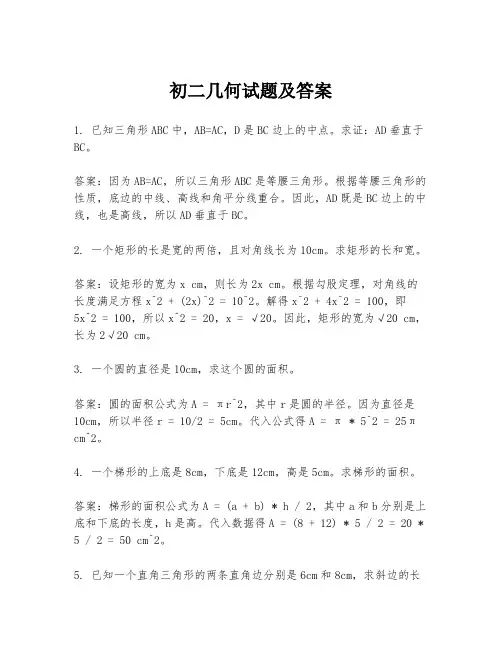

初二几何试题及答案1. 已知三角形ABC中,AB=AC,D是BC边上的中点。

求证:AD垂直于BC。

答案:因为AB=AC,所以三角形ABC是等腰三角形。

根据等腰三角形的性质,底边的中线、高线和角平分线重合。

因此,AD既是BC边上的中线,也是高线,所以AD垂直于BC。

2. 一个矩形的长是宽的两倍,且对角线长为10cm。

求矩形的长和宽。

答案:设矩形的宽为x cm,则长为2x cm。

根据勾股定理,对角线的长度满足方程x^2 + (2x)^2 = 10^2。

解得x^2 + 4x^2 = 100,即5x^2 = 100,所以x^2 = 20,x = √20。

因此,矩形的宽为√20 cm,长为2√20 cm。

3. 一个圆的直径是10cm,求这个圆的面积。

答案:圆的面积公式为A = πr^2,其中r是圆的半径。

因为直径是10cm,所以半径r = 10/2 = 5cm。

代入公式得A = π * 5^2 = 25π cm^2。

4. 一个梯形的上底是8cm,下底是12cm,高是5cm。

求梯形的面积。

答案:梯形的面积公式为A = (a + b) * h / 2,其中a和b分别是上底和下底的长度,h是高。

代入数据得A = (8 + 12) * 5 / 2 = 20 * 5 / 2 = 50 cm^2。

5. 已知一个直角三角形的两条直角边分别是6cm和8cm,求斜边的长度。

答案:根据勾股定理,斜边的长度c满足方程c^2 = a^2 + b^2,其中a和b分别是两条直角边的长度。

代入数据得c^2 = 6^2 + 8^2 = 36+ 64 = 100,所以c = √100 = 10cm。

6. 一个正六边形的边长是4cm,求它的面积。

答案:正六边形可以被分成6个等边三角形,每个等边三角形的边长都是4cm。

等边三角形的面积公式为A = (√3 / 4) * a^2,其中a是边长。

因此,正六边形的面积为6 * (√3 / 4) * 4^2 = 6 * √3 * 4 = 24√3 cm^2。

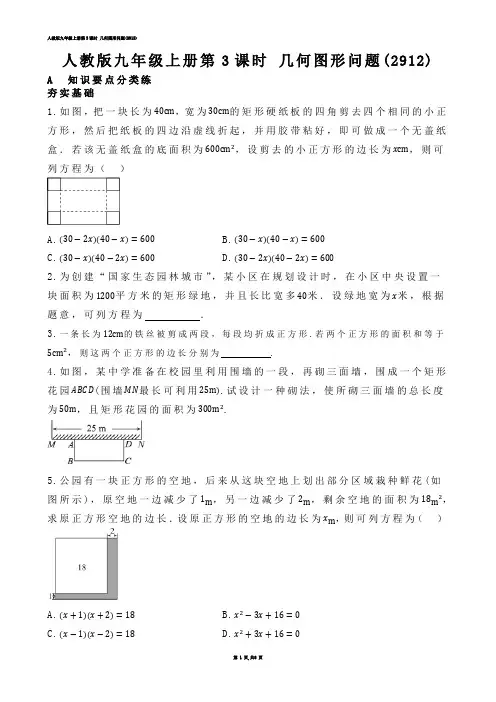

人教版九年级上册第3课时几何图形问题(2912)A 知识要点分类练夯实基础1.如图,把一块长为40cm,宽为30cm的矩形硬纸板的四角剪去四个相同的小正方形,然后把纸板的四边沿虚线折起,并用胶带粘好,即可做成一个无盖纸盒.若该无盖纸盒的底面积为600cm2,设剪去的小正方形的边长为xcm,则可列方程为()A.(30−2x)(40−x)=600B.(30−x)(40−x)=600C.(30−x)(40−2x)=600D.(30−2x)(40−2x)=6002.为创建“国家生态园林城市”,某小区在规划设计时,在小区中央设置一块面积为1200平方米的矩形绿地,并且长比宽多40米.设绿地宽为x米,根据题意,可列方程为.3.一条长为12cm的铁丝被剪成两段,每段均折成正方形.若两个正方形的面积和等于5cm2,则这两个正方形的边长分别为.4.如图,某中学准备在校园里利用围墙的一段,再砌三面墙,围成一个矩形花园ABCD(围墙MN最长可利用25m).试设计一种砌法,使所砌三面墙的总长度为50m,且矩形花园的面积为300m2.5.公园有一块正方形的空地,后来从这块空地上划出部分区域栽种鲜花(如图所示),原空地一边减少了1m,另一边减少了2m,剩余空地的面积为18m2,求原正方形空地的边长.设原正方形的空地的边长为x m,则可列方程为()A.(x+1)(x+2)=18B.x2−3x+16=0C.(x−1)(x−2)=18D.x2+3x+16=06.如图,学校课外生物小组的试验园地的形状是长(AB)35米、宽20米的矩形,为便于管理,要在中间开辟一横两纵共三条等宽的小道,若设小道的宽为x米,则种植面积(单位:平方米)为()A.35×20−35x−20x+2x2B.35×20−35x−2×20xC.(35−2x)(20−x)D.(35−x)(20−2x)7.如图,小明家有一块长1.5m、宽1m的矩形地毯,为了使地毯美观,小明请来工匠在地毯的四周镶上宽度相同的花色地毯,镶完后地毯的面积是原地毯面积的2倍,则花色地毯的宽为m.8.在一张矩形的床单四周绣上宽度相等的花边,剩下部分的面积为1.6m2,已知床单的长是2m,宽是1.4m,求花边的宽度.B 规律方法综合练训练思维9.如图,矩形ABCD的周长是20cm,以AB,AD为边向外作正方形ABEF和正方形ADGH,若正方形ABEF和ADGH的面积之和为68cm2,则矩形ABCD的面积是()A.24cm2B.21cm2C.16cm2D.9cm210.如图,有一块长5米、宽4米的地毯,为了美观,设计了两横、两纵的配色条纹(图中阴影部分),已知配色条纹的宽度相同,其所占面积是整个地毯面.积的1780(1)求配色条纹的宽度;(2)如果地毯配色条纹部分每平方米造价200元,其余部分每平方米造价100元,求地毯的总造价.C 拓广探究创新练提升素养11.已知:如图,在△ABC中,∠B=90∘,AB=5cm,BC=7cm.点P从点A开始沿AB边向点B以1cm/s的速度匀速运动,同时点Q从点B开始沿BC边向点C以2cm/s的速度匀速运动.当其中一点到达终点时,另一点也随之停止运动.设运动时间为xs(x>0).(1) s后,△PBQ的面积为4cm2;(2)几秒后,PQ的长度为5cm?(3)△PBQ的面积能否为7cm2?请说明理由参考答案1.【答案】:D【解析】:设剪去小正方形的边长是xcm,则纸盒底面的长为(40−2x)cm,宽为(30−2x)cm,根据题意得:(40−2x)(30−2x)=600.故选:D.2.【答案】:x(x+40)=12005.【答案】:C3.【答案】:1cm,2cm4.【答案】:解:设AB的长为xm,则BC的长为(50−2x)m.根据题意,得x(50−2x)=300,2x2−50x+300=0,解得x1=10,x2=15.当x=10时,50−2x=30>25(不合题意,舍去);当x=15时,50−2x=20<25(符合题意).答:当AB的长为15m,BC的长为20m时,可使矩形花园的面积为300m2.6.【答案】:C【解析】:依题意,得:(35−2x)(20−x),故选:C.7.【答案】:0.25【解析】:设花色地毯的宽为xm,那么地毯的面积=(1.5+2x)(1+2x)m2.因为镶完后地毯的面积是原地毯面积的2倍,所以(1.5+2x)(1+2x)=2×1.5×1,即8x2+10x−3=0.解得x1=0.25,x2=−1.5(不合题意,舍去).故花色地毯的宽为0.25m.8.【答案】:设花边的宽度为xm.依题意,得 (2−2x)(1.4−2x)=1.6,解得x 1=1.5(舍去),x 2=0.2.答:花边的宽度为0.2m【解析】:设花边的宽度为xm .表示出剩下部分的长与宽,以“剩下部分的面积为1.6m 2”为等量关系列方程求解9.【答案】:C【解析】:设正方形ABEF 的边长为xcm ,正方形ADGH 的边长为ycm , 依题意得x 2+y 2=68,①又2x +2y =20,②因为x 2+y 2=(x +y)2−2xy ,将①②代入得xy =16,即矩形ABCD 的面积是16cm 210(1)【答案】解:设配色条纹的宽度为x 米. 依题意,得2x ×5+2x ×4−4x 2=1780×5×4, 解得x 1=174(不符合题意,舍去),x 2=14. 答:配色条纹的宽度为14米.(2)【答案】配色条纹部分的造价为1780×5×4×200=850(元), 其余部分的造价为(1−1780)×5×4×100=1575(元), 所以总造价为850+1575=2425(元).答:地毯的总造价是2425元11(1)【答案】1【解析】:由S △PBQ =12BP ·BQ ,得12(5−x)·2x =4, 整理,得x 2−5x +4=0,解得x 1=1,x 2=4.当x =4时,2x =8>7,说明此时点Q越过点C,不符合要求,舍去.所以1s后△PBQ的面积为4cm2.故答案为1.(2)【答案】解:由BP2+BQ2=PQ2,得(5−x)2+(2x)2=52,整理,得x2−2x=0,解得x1=0(不合题意,舍去),x2=2.答:2s后,PQ的长度为5cm.(3)【答案】不能.理由:假设△PBQ的面积为7cm2,则(5−x)·2x=7,由题意,得12整理,得x2−5x+7=0.因为Δ=b2−4ac=(−5)2−4×1×7=25−28=−3<0,所以此方程无实数根,所以△PBQ的面积不能为7cm2.。

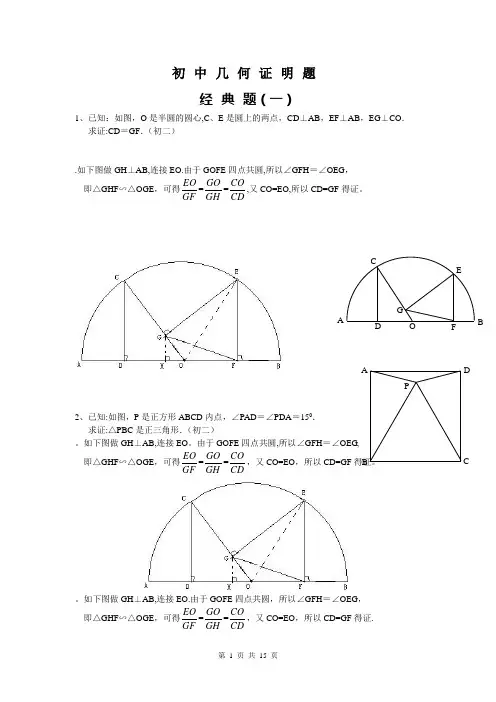

初中几何证明题经典题(一)1、已知:如图,O是半圆的圆心,C、E是圆上的两点,CD⊥AB,EF⊥AB,EG⊥CO.求证:CD=GF.(初二).如下图做GH⊥AB,连接EO.由于GOFE四点共圆,所以∠GFH=∠OEG,即△GHF∽△OGE ,可得EOGF=GOGH=COCD,又CO=EO,所以CD=GF得证。

2、已知:如图,P是正方形ABCD内点,∠PAD=∠PDA=150.求证:△PBC是正三角形.(初二)。

如下图做GH⊥AB,连接EO。

由于GOFE四点共圆,所以∠GFH=∠OEG,即△GHF∽△OGE,可得EOGF=GOGH=COCD,又CO=EO,所以CD=GF得证。

如下图做GH⊥AB,连接EO.由于GOFE四点共圆,所以∠GFH=∠OEG,即△GHF∽△OGE,可得EOGF=GOGH=COCD,又CO=EO,所以CD=GF得证.APCDBAFGCEBOD3、如图,已知四边形ABCD 、A 1B 1C 1D 1都是正方形,A 2、B 2、C 2、D 2分别是AA 1、BB 1、CC 1、DD 1的中点.求证:四边形A 2B 2C 2D 2是正方形.(初二)4、已知:如图,在四边形ABCD 中,AD =BC ,M 、N 分别是AB 、CD 的中点,AD 、BC 的延长线交MN 于E 、F .求证:∠DEN =∠F .经典题(二)1、已知:△ABC 中,H 为垂心(各边高线的交点),O 为外心,且OM ⊥BC 于M . (1)求证:AH =2OM ; (2)若∠BAC =600,求证:AH =AO .(初二)D 2 C 2B 2 A 2D 1 C 1 B 1 C B DA A 1 AN FE CDMB· A HEOF2、设MN 是圆O 外一直线,过O 作OA ⊥MN 于A ,自A 引圆的两条直线,交圆于B 、C 及D 、E,直线EB 及CD 分别交MN 于P 、Q . 求证:AP =AQ .(初二)3、如果上题把直线MN 由圆外平移至圆内,则由此可得以下命题:设MN 是圆O 的弦,过MN 的中点A 任作两弦BC 、DE ,设CD 、EB 分别交MN 于P 、Q . 求证:AP =AQ .(初二)4、如图,分别以△ABC 的AC 和BC 为一边,在△ABC 的外侧作正方形ACDE 和正方形CBFG ,点P 是EF 的中点.求证:点P 到边AB 的距离等于AB 的一半.(初二经典题(三)1、如图,四边形ABCD 为正方形,DE ∥AC ,AE =AC ,AE 与CD 相交于F .求证:CE =CF .(初二)2、如图,四边形ABCD 为正方形,DE ∥AC ,且CE =CA,直线EC 交DA 延长线于F .求证:AE =AF .(初二)3、设P 是正方形ABCD 一边求证:PA =PF .(初二)4、如图,PC 切圆O 于C ,AC 为圆的直径,PEF 为圆的割线D .求证:AB =DC ,BC =AD .(初三)经典1、已知:△ABC 是正三角形,P 是三角形内一点,PA =3,PB =4,PC 求:∠APB 的度数.(初二)2、设P 是平行四边形ABCD 内部的一点,且∠PBA =∠PDA . 求证:∠PAB =∠PCB .(初二)3、设ABCD 为圆内接凸四边形,求证:AB ·CD +AD ·BC =AC ·BD .(初三)4、平行四边形ABCD 中,设E 、F 分别是BC 、AB 上的一点,AE 与CF 相交于P ,且 AE =CF .求证:∠DPA =∠DPC .(初二)经典难题(五)1、 设P 是边长为1的正△ABC 内任一点,L =PA +PB +PC ,求证:≤L <2.2、已知:P 是边长为1的正方形ABCD 内的一点,求PA +PB +PC 的最小值.3、P 为正方形ABCD 内的一点,并且PA =a ,PB =2a ,PC =3a ,求正方形的边长.C BD A F PD E CB A APCBACPDA CBPD4、如图,△ABC中,∠ABC=∠ACB=800,D、E分别是AB、AC上的点,∠DCA=300,∠EBA=200,求∠BED的度数.经典题(一)1.如下图做GH⊥AB,连接EO。

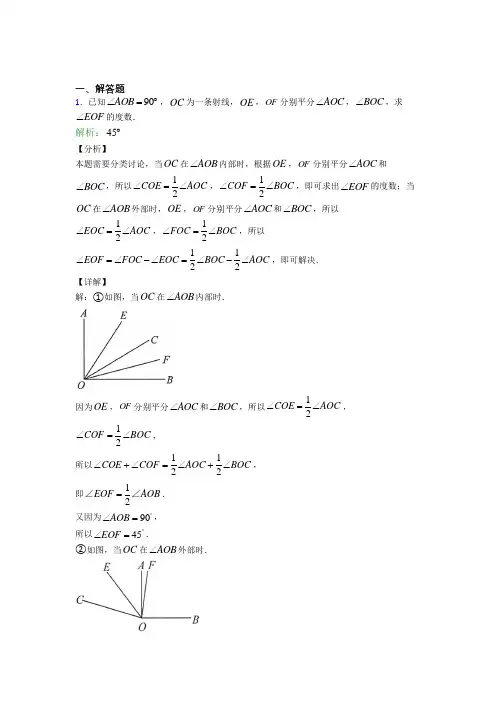

一、解答题1.已知90AOB ∠=︒,OC 为一条射线,OE ,OF 分别平分AOC ∠,BOC ∠,求EOF ∠的度数.解析:45︒【分析】本题需要分类讨论,当OC 在AOB ∠内部时,根据OE ,OF 分别平分AOC ∠和BOC ∠,所以12COE AOC ∠=∠,12COF BOC ∠=∠,即可求出EOF ∠的度数;当OC 在AOB ∠外部时,OE ,OF 分别平分AOC ∠和BOC ∠,所以12EOC AOC ∠=∠,12FOC BOC ∠=∠,所以1122EOF FOC EOC BOC AOC ∠=∠-∠=∠-∠,即可解决. 【详解】解:①如图,当OC 在AOB ∠内部时.因为OE ,OF 分别平分AOC ∠和BOC ∠,所以12COE AOC ∠=∠,12COF BOC ∠=∠, 所以1122COE COF AOC BOC ∠+∠=∠+∠, 即12EOF AOB =∠∠.又因为90AOB ︒∠=,所以45EOF ︒∠=.②如图,当OC 在AOB ∠外部时.因为OE ,OF 分别平分AOC ∠和BOC ∠, 所以12EOC AOC ∠=∠,12FOC BOC ∠=∠, 所以1111()452222EOF FOC EOC BOC AOC BOC AOC AOB ︒∠=∠-∠=∠-∠=∠-∠=∠=. 综上所述,45EOF ︒∠=.【点睛】本题主要考查了角度的计算和角平分线的定义,熟练分类讨论思想,并且画出图形是解决本题的关键.2.如图,点B 和点C 为线段AD 上两点,点B 、C 将AD 分成2︰3︰4三部分,M 是AD 的中点,若MC =2,求AD 的长.解析:AD=36.【分析】根据点B 、C 将AD 分成2︰3︰4三部分可得出CD 与AD 的关系,根据中点的定义可得MD=12AD ,利用MC=MD-CD 即可求出AD 的长度. 【详解】∵点B 、C 将AD 分成2︰3︰4三部分,∴CD=49AD , ∵M 是AD 的中点, ∴MD=12AD , ∵MC=MD-CD=2,∴12AD-49AD=2, ∴AD=36.【点睛】 本题主要考查中点的定义及线段之间的和差关系,灵活运用线段的和、差、倍、分转化线段之间的数量关系是解题关键.3.已知直线l 上有三点A 、B 、C ,AB=3,AC=2,点M 是AC 的中点.(1)根据条件,画出图形;(2)求线段BM 的长.解析:(1)见解析;(2)2或4.【分析】(1)分C 点在线段AB 上和C 点在BA 的延长线上两种情况画出图形即可;(2)利用(1)中所画图形,根据中点的定义及线段的和差故选,分别求出MB 的长即可.【详解】(1)点C 的位置有两种:当点C 在线段AB 上时,如图①所示:当点C 在BA 的延长线上时,如图②所示:(2)∵点M 是AC 的中点,AC=2,∴AM=CM=12AC=1, 如图①所示,当点C 在线段AB 上时,∵AB=AM+MB ,AB=3,∴MB=AB-AM=2.如图②所示:当点C 在BA 的延长线上时,MB=AM+AB=4.综上所述:MB 的长为2或4.【点睛】本题主要考查中点的定义及线段之间的和差关系,灵活运用分类讨论的思想是解题关键. 4.古时候,传说捷克的公主柳布莎曾出过这样一道有趣的题:“一只篮子中有若干李子,取它的一半又一个给第一个人,再取余下的一半又两个给第二个人,又取最后所余的一半又三个给第三个人,那么篮内的李子就没有剩余,篮中原有李子多少个?”解析:34个【分析】在最后一次送了一半加三个,篮子的李子没有剩余,可以知道最后一次的一半就是三个,所以上一次剩余6个,6个加上送的2个合计8个,为第二次的一半,可以知道第一次送出后还有16个,16在加上第一次送的1个为17个,所以最初一共有34个.【详解】用逆推法:解: ()32221234⎡⎤⨯+⨯+⨯=⎣⎦(个)【点睛】送出一半又3个的时候,剩余为0,直接可以知道一半就是3个.5.(1)如图,AC =DB ,请你写出图中另外两条相等的线段.(2)在一直道边植树8棵,若相邻两树之间距离均为1.5m ,则首尾两颗大树之间的距离是_____.解析:(1)AB=CD ;(2)10.5m.【分析】(1)根据等式的性质即可得出结论;(2)8棵树之间共有7段距离,从而计算即可.【详解】(1)因为AC=BD,∴AC-BC=DB-BC,即AB=CD.(2)设首尾之间的距离为x,由8棵树之间共有7段间隔,可得x=7×1.5=10.5(m).故答案为:10.5m.【点睛】本题考查了等式的性质及线段的计算,属于基础题,明白8棵树之间的间隔是关键.6.说出下列图形的名称.解析:依次是圆、三角形、正方形、长方形、平行四边形、梯形、五边形、六边形.【分析】根据平面图形:一个图形的各部分都在同一个平面内可得答案.【详解】根据平面图形的定义可知:它们依次是圆、三角形、正方形、长方形、平行四边形、梯形、五边形、六边形.【点睛】此题考查认识平面图形,解题关键在于掌握其定义对图形的识别.7.蜗牛爬树一棵树高九丈八,一只蜗牛往上爬.白天往上爬一丈,晚上下滑七尺八.试问需要多少天,爬到树顶不下滑?解析:蜗牛需41天才爬到树顶不下滑.【分析】根据题意可知蜗牛一个白天加一个晚上所爬行的路程,即蜗牛每天前进的路程,最后一天,也就是还剩下一丈的时候,他爬到树顶就不再往下滑了,在这之前都是白天爬一丈,晚上下滑七尺八;接下来设需要x天,爬到树顶不下滑,列出方程即可解答.【详解】设蜗牛需x天才爬到树顶不下滑,即爬到九丈八需x天,可列方程(10-7.8)(x-1)+10=98,解得x=41.答:蜗牛需41天才爬到树顶不下滑.【点睛】此题考查一元一次方程的应用,解题关键在于理解题意找到等量关系列出方程.8.小明用若干个正方形和长方形准备拼成一个长方体的展开图,拼完后,小明看来看去觉得所拼图形似乎存在问题.(1)请你帮小明分析一下拼图是否存在问题,若有多余图形,请将多余部分涂黑;若图形不全,则直接在原图中补全;(2)若图中的正方形边长为5cm ,长方形的长为8cm ,请计算修正后所折叠而成的长方体的表面积和体积.解析:(1)多余一个正方形,图形见解析;(2)表面积为:210cm 2;体积为:200cm 3.【分析】(1)根据长方体的展开图判断出多余一个正方形;(2)根据表面积=四个长方形的面积+两个正方形的面积,体积=底面积×高分别列式计算即可得解.【详解】解:(1)多余一个正方形,如图所示:(2)表面积为:225285450160210()cm ⨯+⨯⨯=+=,体积为:2358200()cm ⨯=【点睛】本题考查了几何体的展开图以及长方体的表面积、体积的求法,熟练掌握长方体的展开图是解题的关键.9.如图,两个直角三角形的直角顶点重合,∠AOC =40°,求∠BOD 的度数.结合图形,完成填空:解:因为∠AOC+∠COB = °,∠COB+∠BOD = ①所以∠AOC = .②因为∠AOC =40°,所以∠BOD = °.在上面①到②的推导过程中,理由依据是: .解析:90,90,∠BOD ,40,同角的余角相等【分析】根据同角的余角相等即可求解.【详解】解:因为∠AOC+∠COB=90 °,∠COB+∠BOD=90 ° -﹣﹣﹣①所以∠AOC=∠BOD .﹣﹣﹣﹣②-因为∠AOC=40°,所以∠BOD=40 °.在上面①到②的推导过程中,理由依据是:同角的余角相等.故答案为:90,90,∠BOD,40,同角的余角相等.【点睛】本题考查了余角的性质:同角(或等角)的余角相等,及角的和差关系.10.如图,平面上有四个点A、B、C、D,根据下列语句画图.(1)画直线AB、CD交于E点;(2)画线段AC、BD交于点F;(3)连接E、F交BC于点G;(4)连接AD,并将其反向延长;(5)作射线BC.解析:见解析.【分析】(1)连接AB、CD并向两方无限延长即可得到直线AB、CD;交点处标点E;(2)连接AC、BD可得线段AC、BD,交点处标点F;(3)连接AD并从D向A方向延长即可;(4)连接BC,并且以B为端点向BC方向延长.【详解】解:所求如图所示:.【点睛】本题考查的是直线、射线、线段的定义及性质,解答此题的关键是熟知以下知识,即直线向两方无限延伸;射线向一方无限延伸;线段有两个端点画出图形即可.11.如图,已知点O 为直线AB 上一点,将一个直角三角板COD 的直角顶点放在点O 处,并使OC 边始终在直线AB 的上方,OE 平分BOC ∠.(1)若70DOE ∠=︒,则AOC ∠=________;(2)若DOE α∠=,求AOC ∠的度数.(用含α的式子表示)解析:(1)140︒;(2)2α【分析】(1)由70DOE ︒∠=,90COD ︒∠=,可以推出COE ∠的度数,又因为OE 平分BOC ∠,所以可知BOC ∠的度数,180BOC ︒-∠的度数即可解决;(2)由DOE α∠=,90COD ︒∠=,可以推出COE ∠=90α︒-,又因为OE 平分BOC ∠,以可知BOC ∠=2COE ∠=1802α︒-,180BOC ︒-∠即可解决.【详解】解:(1)∵70DOE ︒∠=,90COD ︒∠=,∴907020COE ︒︒︒∠=-=.∵OE 平分BOC ∠,∴20COE BOE ︒∠=∠=,∴1801802140AOC BOC COE ︒︒︒∠=-∠=-∠=.故答案为140︒.(2)∵DOE α∠=,90COD ︒∠=,∴90COE α︒∠=-.∵OE 平分BOC ∠,∴21802BOC COE α︒∠=∠=-,∴()180********AOC BOC αα︒︒︒∠=-∠=--=.【点睛】本题主要考查了角平分线的定义,平角和直角,熟练各概念是解决本题的关键. 12.如图,O 在直线AC 上,OD 是∠AOB 的平分线,OE 在∠BOC 内.(1)若OE 是∠BOC 的平分线,则有∠DOE=90°,试说明理由;(2)若∠BOE=12∠EOC ,∠DOE=72°,求∠EOC 的度数. 解析:(1)见解析;(2)72° 【解析】【分析】 (1)根据角平分线的定义可以求得∠DOE=12∠AOC=90°;(2)设∠EOB=x 度,∠EOC=2x 度,把角用未知数表示出来,建立x 的方程,用代数方法解几何问题是一种常用的方法.【详解】(1)如图,因为OD 是∠AOB 的平分线,OE 是∠BOC 的平分线, 所以∠BOD=12∠AOB ,∠BOE=12∠BOC , 所以∠DOE=12(∠AOB+∠BOC )=12∠AOC=90°;(2)设∠EOB=x ,则∠EOC=2x ,则∠BOD=12(180°–3x ), 则∠BOE+∠BOD=∠DOE , 即x+12(180°–3x )=72°, 解得x=36°,故∠EOC=2x=72°.【点睛】本题考查了角平分线的定义.设未知数,把角用未知数表示出来,列方程组,求解.角平分线的运用,为解此题起了一个过渡的作用.13.如图,OM是∠AOC的平分线,ON是∠BOC的平分线.(1)如图1,当∠AOB=90°,∠BOC=60°时,∠MON的度数是多少?为什么?(2)如图2,当∠AOB=70°,∠BOC=60°时,∠MON=度.(直接写出结果)(3)如图3,当∠AOB=α,∠BOC=β时,猜想:∠MON的度数是多少?为什么?解析:(1)45°,理由见解析;(2)35;(3)12α,理由见解析【分析】(1)求出∠AOC度数,求出∠MOC和∠NOC的度数,代入∠MON=∠MOC﹣∠NOC求出即可;(2)求出∠AOC度数,求出∠MOC和∠NOC的度数,代入∠MON=∠MOC﹣∠NOC求出即可;(3)表示出∠AOC度数,表示出∠MOC和∠NOC的度数,代入∠MON=∠MOC﹣∠NOC 求出即可.【详解】解:(1)如图1,∵∠AOB=90°,∠BOC=60°,∴∠AOC=∠AOB+∠BOC=90°+60°=150°,∵OM是∠AOC的平分线,ON是∠BOC的平分线,∴∠MOC=12∠AOC=75°,∠NOC=12∠BOC=30°,∴∠MON=∠MOC﹣∠NOC=75°﹣30°=45°;(2)如图2,∵∠AOB=70°,∠BOC=60°,∴∠AOC=70°+60°=130°,∵OM平分∠AOC,ON平分∠BOC,∴∠MOC=12∠AOC=65°,∠NOC=12∠BOC=30°,∴∠MON=∠MOC﹣∠NOC=65°﹣30°=35°.故答案为:35.(3)如图3,∵∠AOB=α,∠BOC=β,∴∠AOC=∠AOB+∠BOC=α+β,∵OM是∠AOC的平分线,ON是∠BOC的平分线,∴∠MOC=12∠AOC=12(α+β),∠NOC=12∠BOC=12β,∴∠MON=∠MOC﹣∠NOC=12(α+β)﹣12β=12α.【点睛】本题考查了角平分线定义和角的有关计算,关键是求出∠AOC、∠MOC、∠NOC的度数和得出∠MON=∠MOC-∠NOC.14.如图,C,D,E为直线AB上的三点.(1)图中有多少条线段,多少条射线?能用大写字母表示的线段、射线有哪些?请表示出来;(2)若一条直线上有n个点,则这条直线上共有多少条线段,多少条射线?解析:(1)有10条线段,10条射线.能用大写字母表示的线段:线段AC、线段AD、线段AE、线段AB、线段CD、线段CE、线段CB、线段DE、线段DB、线段EB.(2)(1)2n n条线段,2n条射线.【解析】【分析】对于(1),这条直线上共5个点,求直线上的线段条数,相当于求从5个点中任取两个点的不同取法有多少种,可从点A开始,用划曲线的方法从左向右依次连接其它各点,再从点C开始,用同样的划曲线方法,直到将线段EB画出为止,即可找到所有的线段,由于每个点对应两条射线,由直线上的5个点即可知有多少条射线;对于(2),和(1)类似,当一条直线上有n个点时,其中任意1个点与剩余的(n-1)个点都能组成(n-1)条线段,结合其中有一半重合的线段,则可计算出n个点所组成的线段条数;一个点对应延伸方向相反的两条射线,可表示出当一条直线上有n个点时的射线条数.【详解】解:(1)图中有10条线段,10条射线.如图所示.能用大写字母表示的线段:线段AC 、线段AD 、线段AE 、线段AB 、线段CD 、线段CE 、线段CB 、线段DE 、线段DB 、线段EB.能用大写字母表示的射线:射线AC 、射线CD 、射线DE 、射线EB 、射线CA 、射线DC 、射线ED 、射线BE.(2)因为n 个点,其中任意1个点与剩余的(n-1)个点都能组成(n-1)条线段, 所以n 个点就组成n(n-1)条线段.因为其中有一半重合的线段,如线段AC 与线段CA , 所以这条直线上共有(1)2n n -条线段. 因为一个端点对应延伸方向相反的两条射线, 所以当一条直线上有n 个点时,共有2n 条射线. 【点睛】此题考查直线、射线、线段,解题关键在于掌握直线上射线、线段条数的求法. 15.如图,C 是线段AB 上一点,M 是AC 的中点,N 是BC 的中点.(1)若1AM =,4BC =,求MN 的长度. (2)若6AB =,求MN 的长度. 解析:(1)3;(2)3. 【分析】(1)由中点可得CN 和MC 的长,再由 MN=MC+CN 可求得MN 的长; (2)由已知可得AB 的长是NM 的2倍,已知AB 的长,可求得MN 的长度. 【详解】解:(1)∵N 是BC 的中点,M 是AC 的中点,1AM =,4BC =, ∴2CN =,1AM CM ==, ∴3MN MC CN =+=.(2)∵M 是AC 的中点,N 是BC 的中点,6AB =, ∴132NM MC CN AB =+==. 【点睛】本题主要考查了两点间的距离,利用中点性质转化线段之间的倍分关系,在不同情况下灵活选用它的不同表示方法,有利于解题的简洁性. 16.读下列语句,画出图形,并回答问题.(1)直线l 经过A ,B ,C 三点,且C 点在A ,B 之间,点P 是直线l 外一点,画直线BP ,射线PC ,连接AP ;(2)在(1)的图形中,能用已知字母表示的直线、射线、线段各有几条?写出这些直线、射线、线段.解析:(1)见解析;(2)直线有2条,分别是直线PB ,AB ;射线有7条,分别是射线PC ,PB ,BP ,AC ,CB ,BC ,CA ;线段有6条,分别是线段PA ,PB ,PC ,AB ,AC ,BC 【分析】(1)根据直线、射线、线段的定义作图; (2)根据直线、射线、线段的定义解答. 【详解】 (1)如图所示.(2) 直线有2条,分别是直线PB ,AB ;射线有7条,分别是射线PC ,PB ,BP ,AC ,CB ,BC ,CA ; 线段有6条,分别是线段PA ,PB ,PC ,AB ,AC ,BC . 【点睛】此题考查作图,确定图形中的直线、射线、线段,掌握直线、射线、线段的定义是解题的关键.17.一个锐角的补角比它的余角的4倍小30,求这个锐角的度数和这个角的余角和补角的度数.解析:这个锐角的度数为50︒,这个角的余角的度数为40︒,补角的度数为130︒. 【分析】设这个锐角为x 度,根据余角的和等于90°,补角的和等于180°表示出这个角的补角与余角,然后根据题意列出方程求解即可. 【详解】设这个锐角为x 度,由题意得:()18049030x x -=--,解得50x =.即这个锐角的度数为50︒.905040︒︒︒-=,18050130︒︒︒-=.答:这个锐角的度数为50︒,这个角的余角的度数为40︒,补角的度数为130︒. 【点睛】本题考查了余角与补角,熟记“余角的和等于90°,补角的和等于180°”是解题的关键. 18.在一条不完整的数轴上从左到右有点A ,B ,C ,其中2AB =,1BC =,如图所示,设点A ,B ,C 所对应数的和是p .(1)若以B 为原点,写出点A ,C 所对应的数,并计算p 的值;若以C 为原点,p 又是多少?(2)若原点O 在图中数轴上点C 的右边,且28CO =,求p . 解析:(1)-4;(2)-88 【分析】(1)根据以B 为原点,则C 表示1,A 表示-2,进而得到p 的值;根据以C 为原点,则A 表示-3,B 表示-1,进而得到p 的值;(2)根据原点O 在图中数轴上点C 的右边,且CO=28,可得C 表示-28,B 表示-29,A 表示-31,据此可得p 的值. 【详解】(1)若以B 为原点,则点C 对应1,点A 对应2-, 所以1021p =+-=-;若以C 为原点,则点A 对应3-,点B 对应1-, 所以3104p =--+=-.(2)若原点O 在题图中数轴上点C 的右边,且28CO =,则点C 对应28-,点B 对应29-,点A 对应31-,所以31292888p =---=-.【点睛】本题考查了两点间的距离以及数轴的运用,解题时注意:连接两点间的线段的长度叫两点间的距离.19.如图,是一个几何体的表面展开图.(1)该几何体是________;A .正方体B .长方体C .三棱柱D .四棱锥 (2)求该几何体的体积. 解析:(1)C ;(2)4 【分析】(1)本题根据展开图可直接得出答案. (2)本题根据体积等于底面积乘高求解即可. 【详解】(1)本题可根据展开图中两个全等的等腰直角三角形,以此判定该几何体为三棱柱,故选C .(2)由图已知:该几何体底面积为等腰三角形面积12222=⨯⨯=;该几何体的高为2;故该几何体体积=底面积⨯高=22=4⨯. 【点睛】本题考查几何体展开图以及体积求法,根据展开图推测几何体时需要以展开图的特征位置作为推测依据,求解体积或者面积时按照公式求解即可. 20.射线OA ,OB ,OC ,OD ,OE 有公共端点O .(1)若OA 与OE 在同一直线上,如图(1),试写出图中小于平角的角.(2)如图(2),若108AOC ︒∠=,(072)COE n n ︒∠=<<,OB 平分AOE ∠,OD平分COE ∠,求BOD ∠的度数.解析:(1)AOD ∠,AOC ∠,AOB ∠,∠BOE ,BOD ∠,BOC ∠,COE ∠,COD ∠,DOE ∠;(2)54︒【分析】(1)根据角的定义即可解决;(2)利用角平分线的性质即可得出∠BOD=12∠AOC+12∠COE ,进而求出即可. 【详解】(1)题图(1)中小于平角的角有AOD ∠,AOC ∠,AOB ∠,∠BOE ,BOD ∠,BOC ∠,COE ∠,COD ∠,DOE ∠.(2)因为OB 平分AOE ∠,OD 平分COE ∠,108AOC ︒∠=,(072)COE n n ︒∠=<<,所以1111()2222BOD BOE DOE AOE COE AOE COE AOC ∠=∠-∠=∠-∠=∠-∠=∠. 因为108AOC ∠=︒, 所以54BOD ∠=︒ 【点睛】本题考查了角的平分线的定义和角的有关计算,本题中将所有锐角的和转化成与∠AOE 、∠BOD 和∠BOD 的关系是解题的关键,21.如图,点C 在线段AB 上,AC=6cm ,MB=10cm ,点M 、N 分别为AC 、BC 的中点.(1)求线段BC 的长; (2)求线段MN 的长;(3)若C 在线段AB 延长线上,且满足AC ﹣BC=b cm ,M ,N 分别是线段AC ,BC 的中点,你能猜想MN 的长度吗?请写出你的结论(不需要说明理由) 解析:(1)BC= 7cm ;(2)MN= 6.5cm ;(3)MN=2b 【分析】(1)根据线段中点的性质,可得MC 的长,根据线段的和差,可得BC 的长; (2)根据线段中点的性质,可得MC 、NC 的长,根据线段的和差,可得MN 的长; (3)根据(1)(2)的结论,即可解答. 【详解】解:(1)∵AC=6cm ,点M 是AC 的中点, ∴12MC AC ==3cm , ∴BC=MB ﹣MC=10﹣3=7cm . (2)∵N 是BC 的中点, ∴CN=12BC=3.5cm , ∴MN=MC+CN=3+3.5=6.5cm . (3)如图,MN=MC ﹣NC=1122AC BC -=12(AC ﹣BC )=12b .MN=2b. 【点睛】本题考查两点间的距离.22.已知:O 是直线AB 上的一点,COD ∠是直角,OE 平分BOC ∠. (1)如图1.若30AOC ∠=︒.求DOE ∠的度数;(2)在图1中,AOC a ∠=,直接写出DOE ∠的度数(用含a 的代数式表示); (3)将图1中的DOC ∠绕顶点O 顺时针旋转至图2的位置,探究AOC ∠和DOE ∠的度数之间的关系.写出你的结论,并说明理由.解析:(1)15DOE ∠=︒;(2)12DOE a ∠=;(3)2AOC DOE ∠∠=,理由见解析. 【分析】(1)先根据补角的定义求出∠BOC 的度数,再由角平分线的性质得出∠COE 的度数,根据∠DOE =∠COD -∠COE 即可得出结论; (2)同(1)可得出结论;(3)先根据角平分线的定义得出∠COE =∠BOE =12∠BOC ,再由∠DOE =∠COD -∠COE 即可得出结论. 【详解】(1)∵COD ∠是直角,30AOC ∠=︒,180903060BOD ∴∠=︒-︒-︒=︒, 9060150COB ∴∠=︒+︒=︒, ∵OE 平分BOC ∠,1752BOE BOC ∴∠=∠=︒,756015DOE BOE BOD ∴∠=∠-∠=︒-︒=︒. (2)COD ∠是直角,AOC a ∠=, 1809090BOD a a ∴∠=︒-︒-=︒-, 9090180COB a a ∴∠=︒+︒-=︒-, ∵OE 平分BOC ∠,119022BOE BOC a ∴∠=∠=︒-,()11909022DOE BOE BOD a a a ∴∠=∠-∠=︒--︒-=.(3)2AOC DOE ∠=∠,理由是:180BOC AOC ∠=︒-∠,OE 平分BOC ∠,119022BOE BOC AOC ∴∠=∠=︒-∠,90COD ∠=︒,()909018090BOD BOC AOC AOC ∴∠=︒-∠=︒-︒-∠=∠-︒,()11909022DOE BOD BOE AOC AOC AOC ⎛⎫∴∠=∠+∠=∠-︒+︒-∠=∠ ⎪⎝⎭,即2AOC DOE ∠=∠. 【点睛】本题考查的是角的计算,熟知角平分线的定义、补角的定义是解答此题的关键. 23.已知,A 、B 是线段EF 上两点,已知EA :AB :BF=1:2:3,M 、N 分别为EA 、BF 的中点,且MN=8cm,求EF的长.解析:12cm【解析】【分析】由已知设设EA=x,AB=2x,BF=3x,根据线段中点性质得MN=MA+AB+BN=12x+2x+32x=4x=8,可得EF=EA+AB+BF=6x=12.【详解】解:∵EA:AB:BF=1:2:3,可以设EA=x,AB=2x,BF=3x,而M、N分别为EA、BF的中点,∴MA=12EA,NB=12BF,∴MN=MA+AB+BN=12x+2x+32x=4x,∵MN=8cm,∴4x=8,∴x=2,∴EF=EA+AB+BF=6x=12,∴EF的长为12cm.【点睛】本题考核知识点:线段的中点.解题关键点:根据线段中点性质和线段的和差关系列出方程.24.如图,点C是AB的中点,D,E分别是线段AC,CB上的点,且AD=23AC,DE=35AB,若AB=24 cm,求线段CE的长.解析:CE=10.4cm.【分析】根据中点的定义,可得AC、BC的长,然后根据题已知求解CD、DE的长,再代入CE=DE-CD即可.【详解】∵AC=BC=12AB=12cm,CD=13AC=4cm,DE=35AB=14.4cm,∴CE=DE﹣CD=10.4cm.25.如图,将一个长方形沿它的长或宽所在的直线旋转一周,回答下列问题:(1)得到什么几何体?(2)长方形的长和宽分别为6cm 和4cm ,分别绕它的长和宽所在直线旋转一周,得到不同的几何体,它们的体积分别为多少?(结果保留π) 解析:(1)圆柱;(2)它们的体积分别为3144cm π,396cm π 【分析】(1)矩形旋转一周得到圆柱;(2)绕长旋转得到的圆柱的底面半径为4cm ,高为6cm ,绕宽旋转得到圆柱底面半径为6cm ,高为4cm ,从而可以计算出体积. 【详解】 解:(1)圆柱(2) 绕宽旋转得到圆柱底面半径为6cm ,高为4cm ,21V r h π=264π=⨯⨯144π=绕长旋转得到的圆柱的底面半径为4cm ,高为6cm ,2246V π=⨯⨯96π=∴它们的体积分别为3144cm π,396cm π 【点睛】本题主要考查的是圆柱的体积,熟记圆柱的体积公式是解题的关键. 26.如图,已知线段AB 和CD 的公共部分1134BD AB CD ==,线段AB 、CD 的中点E 、F 之间的间距是10cm ,求AB 、CD 的长.解析:AB=12cm ,CD=16cm 【分析】先设BD=xcm ,由题意得AB=3xcm ,CD=4xcm ,AC=6xcm ,再根据中点的定义,用含x 的式子表示出AE=1.5xcm 和CF=2xcm ,再根据EF=AC-AE-CF=2.5xcm ,且E 、F 之间距离是EF=10cm ,所以2.5x=10,解方程求得x 的值,即可求AB ,CD 的长. 【详解】设BD=xcm,则AB=3xcm,CD=4xcm,AC=6xcm.∵点E、点F分别为AB、CD的中点,∴AE=12AB=1.5xcm,CF=12CD=2xcm.∴EF=AC-AE-CF=2.5xcm.∵EF=10cm,∴2.5x=10,解得:x=4.∴AB=12cm,CD=16cm.【点睛】本题考查了线段中点的性质,设好未知数,用含x的式子表示出各线段的长度是解题关键.27.如图,已知OE是∠AOB的平分线,C是∠AOE内的一点,若∠BOC=2∠AOC,∠AOB =114°,则求∠BOC,∠EOC的度数.解析:∠BOC=76°,∠EOC=19°.【分析】由∠BOC=2∠AOC,则∠AOB=∠BOC+∠AOC=3∠AOC,即∠BOC=23∠AOB,然后求解即可;再根据OE是∠AOB的平分线求得∠BOE,最后根据角的和差即可求得∠EOC.【详解】解:∵∠BOC=2∠AOC,∠AOB=114°,∴∠BOC=23∠AOB =23×114°=76°,∵OE是∠AOB的平分线,∠AOB=114°,∴∠BOE=12∠AOB =12×114°=57°.∴∠EOC=∠BOC-∠BOE=19°.【点睛】本题主要考查了角平分线的定义以及角的和差运算,掌握数形结合思想成为解答本题的关键.28.计算(1)34°41′25″×5;(2)72°35′÷2+18°33′×4.解析:(1)173°27′5″;(2)110°29′30″.【分析】(1)根据角度与整数的乘法法则计算即可;(2)根据角度的四则混合运算法则计算即可.【详解】(1)34°41′25″×5=(34°+41′+25″)×5=34°×5+41′×5+25″×5=170°+205′+125″=173°27′5″;(2)72°35′÷2+18°33′×4=36°17′30″+72°132′=110°29′30″.【点睛】本题主要考查了角度的运算,正确理解角度的60进制是解答本题的关键.29.把如图图形沿虚线折叠,分别能折叠成什么几何体(图中的五边形均为正五边形)?观察折成的几何体,回答下列问题:(1)每个几何体有多少条棱?哪些棱的长度相等?(2)每个几何体有多少个面?它们分别是什么图形?哪些面的形状、大小完全相同?解析:(1)第一个图形能折成一个正五棱锥,有10条棱,侧棱相等,底面上的五条棱相等;第二个图形能折成一个正五棱柱,有15条棱,上下底面上的棱相等,侧棱相等;(2)第一个几何体有6个面,分别是5个等腰三角形,1个正五边形,等腰三角形的形状、大小相同;第二个几何体有7个面,分别是5个长方形,2个正五边形,长方形的形状、大小相同,正五边形的形状、大小相同【分析】(1)由五棱锥与五棱柱的折叠及五棱锥与五棱柱的展开图解题.(2)根据五棱锥与五棱柱的特征即可求解.【详解】解:(1)图形(1)有10条棱,底面棱的长度相等,侧面棱的长度相等;图形(2)有15条棱,两个底面棱的长度相等,侧面棱的长度相等;(2)图形(1)有6个面,底面是五边形,侧面是形状、大小完全相同的三角形;图形(2)有7个面,底面是形状、大小完全相同的五边形,侧面是形状、大小完全相同的长方形.【点睛】本题考查了展开图折叠成几何体的知识,有一定难度,同时考查了学生的想象和动手能力.30.如图,直线AB与CD相交于点O,∠AOE=90°.(1)如图1,若OC平分∠AOE,求∠AOD的度数;(2)如图2,若∠BOC=4∠FOB,且OE平分∠FOC,求∠EOF的度数.解析:(1)135°;(2)54°【分析】(1)利用OC平分∠AOE,可得∠AOC=12∠AOE=12×90°=45°,再利用∠AOC+∠AOD=180°,即可得出.(2)由∠BOC=4∠FOB,设∠FOB=x°,∠BOC=4x°,可得∠COF=∠COB-∠BOF=3x°,根据OE平分∠COF,可得∠COE=∠EOF=12∠COF=32x°,即可得出.【详解】(1)∵∠AOE=90°,OC平分∠AOE,∴∠AOC=12∠AOE=12×90°=45°,∵∠AOC+∠AOD=180°,∴∠AOD=180°-∠AOC=180°-45°=135°,即∠AOD的度数为135°.(2)∵∠BOC=4∠FOB,∴设∠FOB=x°,∠BOC=4x°∴∠COF=∠COB-∠BOF=4x°-x°=3x°∵OE平分∠COF∴∠COE=∠EOF=12∠COF=32x°∵32x+x=90°∴x=36,∴∠EOF=32x°=32×36°=54°即∠EOF的度数为54°.【点睛】本题考查了角平分线的性质、方程思想方法、数形结合方法,考查了推理能力与计算能力.。

立体几何专题训练一、选择题(每题5分,共60分)1.在一个几何体的三视图中,正视图和俯视图如右图,则相应的侧视图可以为( )2.将长方体截去一个四棱锥,得到的几何体如右图所示,则该几何体的左视图为( )3.(2011年高考湖南卷文科4)设图1是某几何体的三视图,则该几何体的体积为( )A .942π+ B.3618π+ C.9122π+ D.9182π+4.某几何体的三视图如图所示,则它的体积是( )(A )283π-(B )83π- (C )82π- (D )23π5.一个正三棱柱的侧棱长和底面边长相等,体积为的三视图中的俯视图如右图所示.左视图是一个矩形.则这个矩形的面积是( )(A)4 (B)6.1l ,2l ,3l 是空间三条不同的直线,则下列命题正确的是( )(A )1223,l l l l ⊥⊥⇒1l //2l (B )12l l ⊥,1l //3l ⇒32l l ⊥ (C )1l //2l //3l ⇒ 1l ,2l ,3l 共面 (D )1l ,2l ,3l 共点⇒1l ,2l ,3l 共面7.若一个底面是正三角形的三棱柱的正视图如图所示,则其侧面积...等于 ( )B.2C.D.68.在空间,下列命题正确的是( ) A.平行直线的平行投影重合B.平行于同一直线的两个平面平行C.垂直于同一平面的两个平面平行D.垂直于同一平面的两条直线平行正视图侧视图俯视图 图19.一个几何体的三视图如图,该几何体的表面积是()(A)372 (B)360(C)292 (D)28010.设长方体的长、宽、高分别为2a、a、a,其顶点都在一个球面上,则该球的表面积为( ) (A)3πa2 (B)6πa2(C)12πa2 (D)24πa211.设球的体积为V1,它的内接正方体的体积为V2,下列说法中最合适的是( )A. V1比V2大约多一半B. V1比V2大约多两倍半C. V1比V2大约多一倍D. V1比V2大约多一倍半12.下图是长和宽分别相等的两个矩形.给定下列三个命题:①存在三棱柱,其正(主)视图、俯视图如下图;②存在四棱柱,其正(主)视图、俯视图如下图;③存在圆柱,其正(主)视图、俯视图如下图.其中真命题的个数是( )(A)3 (B)2 (C)1 (D)0二、填空题(每题4分,共16分)13.如图,正方体ABCD-A1B1C1D1中,AB=2,点E为AD的中点,点F在CD上,若EF∥平面AB1C,则线段EF的长度等于_____________.14.一个几何体的三视图如图所示,则这个几何体的体积为.15.已知四棱椎P ABCD-的底面是边长为6 的正方形,侧棱PA⊥底面ABCD,且8PA=,则该四棱椎的体积是。

八年级下册数学几何题题目一:已知在平行四边形ABCD 中,∠A = 60°,求∠C 的度数。

解析:因为平行四边形的对角相等,所以∠C = ∠A = 60°。

题目二:矩形ABCD 的对角线AC、BD 相交于点O,若AB = 4,BC = 3,求AC 的长。

解析:在矩形中,∠ABC = 90°,根据勾股定理可得AC² = AB² + BC² = 4² + 3² = 25,所以AC = 5。

题目三:菱形的两条对角线长分别为 6 和8,求菱形的边长。

解析:设菱形的对角线分别为d1 = 6,d2 = 8。

由于菱形的对角线互相垂直且平分,所以菱形的边长可以通过勾股定理求得。

边长 a = √[(d1/2)²+(d2/2)²] = √[(6/2)²+(8/2)²] = √(3² + 4²) = 5。

题目四:正方形ABCD 的边长为5,E 是BC 边上一点,且BE = 2,求AE 的长。

解析:在直角三角形ABE 中,AB = 5,BE = 2,根据勾股定理AE² = AB² + BE² = 5² + 2² = 25 + 4 = 29,所以AE = √29。

题目五:等腰梯形ABCD 中,AB∠DC,AD = BC,∠A = 60°,AB = 9,DC = 5,求腰长。

解析:过点D、C 分别作AB 的垂线,垂足为E、F。

则AE = BF = (AB -DC)/2 = (9 - 5)/2 = 2。

在直角三角形ADE 中,因为∠A = 60°,所以∠ADE = 30°,则AD = 2AE = 4。

题目六:已知三角形ABC 是直角三角形,∠C = 90°,D 是AB 的中点,若AC = 6,BC = 8,求CD 的长。

初一几何证明题1.已知AB∥CD,∠1=∠2,证明:∠XXX∠XXX。

根据平行线内角相等的性质,可得∠1=∠2=∠XXX。

同时,因为AB∥CD,所以∠BEF+∠EFC=180°,即∠BEF=180°-∠XXX。

代入前面的等式,可得∠XXX∠XXX。

2.如图2,AB∥CD,∠3∶∠2=3∶1,求∠1的度数。

根据平行线内角相等的性质,可得∠1=180°-∠2.又因为∠3∶∠2=3∶1,所以∠3=3x,∠2=x。

代入前面的等式,可得∠1=180°-x。

因此,∠1+∠2+∠3=180°,即4x=180°,x=45°。

代入前面的等式,可得∠1=135°。

3.如图3,C在AB的延长线上,CE⊥AF于E,交FB于D,若∠F=40°,∠C=20°,求∠XXX的度数。

根据直角三角形的性质,可得∠CEA=90°。

又因为CE⊥AF,所以∠EAF=90°-∠F=50°。

根据三角形内角和为180°的性质,可得∠EFA=180°-∠F-∠EAF=90°。

因为AB∥CD,所以∠XXX∠EFA=90°。

4.如图4,EF∥AD,∠1=∠2,∠BAC=80°。

求证:∠AGD=100°。

因为EF∥AD,所以∠AGD=∠AGE。

又因为∠BAC=80°,所以∠XXX°-∠BAC/2=50°。

因为∠1=∠2,所以∠DGE=∠AGE=180°-∠1-∠GAC=50°。

因此,∠AGD=∠AGE=50°+∠DGE=100°。

5.如图5,B处在A处的南偏西57°的方向,C处在A处的南偏东15°方向,C处在B处的XXX°方向。

求∠C的度数。

根据题意,可画出如图6所示的图形。

初二几何练习题与答案几何学是数学中的一个重要分支,它研究的是形状、大小、相对位置以及其他属性。

对于初二学生来说,几何学的学习尤为关键,因为它是后续高阶数学知识的基础。

为了帮助同学们更好地掌握几何学知识,本文将提供一些初二几何练习题及其答案。

练习题一:平行线与角的关系1. 若两条平行线被一条截线切割,形成的相邻角互补,那么这两条平行线之间的夹角是多少度?答案:180度。

练习题二:三角形内角和定理2. 已知三角形ABC的一个内角为70度,另外两个内角分别为x度和y度。

求x+y的值。

答案:x+y = 180度 - 70度 = 110度。

练习题三:正方形的性质3. 若ABCD是一个正方形,且边长为5cm,求对角线AC的长度。

答案:正方形的对角线长度等于边长的平方根的两倍,即AC = 5√2 cm。

练习题四:平行四边形的性质4. 若ABCD是一个平行四边形,且AB = 6cm,BC = 8cm,求对角线AC的长度。

答案:平行四边形的对角线相等,即AC = BD。

根据勾股定理可得AC的长度为√(AB^2 + BC^2) = √(6^2 + 8^2) = 10cm。

练习题五:圆的周长与面积5. 已知一个圆的半径为3cm,求其周长和面积。

答案:圆的周长等于2πr,其中r为半径。

所以,该圆的周长为2π×3 = 6π cm。

圆的面积等于πr^2,所以该圆的面积为π×3^2 = 9πcm^2。

练习题六:直角三角形的勾股定理6. 在直角三角形ABC中,已知AB = 5cm,BC = 12cm,求AC的长度。

答案:根据勾股定理可得AC的长度为√(AB^2 + BC^2) = √(5^2 +12^2) = 13cm。

练习题七:相似三角形7. 已知三角形ABC与三角形EDF相似,且AB = 6cm,BC = 8cm,DE = 9cm。

求EF的长度。

答案:由相似三角形的性质可知,相似三角形的对应边长度之比相等。

几何证明练习题及答案题目1:已知三角形ABC中,AB=AC,点D在BC上,且AD垂直于BC。

证明:三角形ABD与三角形ACD全等。

答案:由于AB=AC,所以三角形ABC是等腰三角形。

根据等腰三角形的性质,角BAD等于角CAD。

又因为AD垂直于BC,所以角ADB和角ADC都是直角。

因此,我们有:- AD=AD(公共边)- ∠BAD=∠CAD(等腰三角形的性质)- ∠ADB=∠ADC=90°(直角)根据SAS(边角边)全等条件,三角形ABD与三角形ACD全等。

题目2:已知三角形ABC中,AB=AC,点E在AB上,点F在AC上,且BE=CF。

证明:三角形AEF是等腰三角形。

答案:由于AB=AC,三角形ABC是等腰三角形。

根据等腰三角形的性质,角ABC等于角ACB。

又因为BE=CF,我们可以得出:- AB=AC(已知)- BE=CF(已知)- ∠ABC=∠ACB(等腰三角形的性质)根据SSS(边边边)全等条件,三角形BEC与三角形CFB全等。

因此,角BEC等于角CFB。

由于角AEF是三角形AEF的外角,根据外角定理,角AEF等于角BEC加角CFB。

因此:- ∠AEF=∠BEC+∠CFB- ∠AEF=2∠BEC(因为∠BEC=∠CFB)由于角AEF是三角形AEF的两个相等的角,所以三角形AEF是等腰三角形。

题目3:已知四边形ABCD中,AB平行于CD,BC平行于AD,且AB=CD。

证明:四边形ABCD是平行四边形。

答案:由于AB平行于CD且BC平行于AD,根据平行四边形的定义,我们可以推断出AD也平行于BC。

因此,四边形ABCD的对边都是平行的。

又因为AB=CD,根据平行四边形的判定条件,我们可以得出四边形ABCD是平行四边形。

题目4:已知三角形ABC中,角A等于角C,点D在BC上,且AD垂直于BC。

证明:三角形ABD与三角形CBD是等腰三角形。

答案:由于角A等于角C,根据三角形内角和定理,我们可以得出角A+角C+角B=180°。

几何说理题

1.如图,∠AOC 和∠BOD 都是直角。

(1)如果∠DOC=28°,那么∠AOB 的度数是多少?

(2)找出与图相等的角,如果∠DOC ≠28°它们还会相等吗?

(3)若∠DOC 变小,则∠AOB 如何变化?

解:(1)∵∠AOC 和∠BOD 都是直角

∴∠AOC =_________,∠BOD =_________

∴∠BOC =________ - ∠DOC =_______ - _______ = ________

∴∠AOB = ∠AOC +_______=________

(2)______=_______

若∠DOC ≠28°,则它们_________(填相等或不相等)

(3)若∠DOC 变小,则∠AOB__________(填变大、变小、不变)

2.如图,90123AOB COD ∠=∠=∠=o o ,,求2∠的度数.

解:∵∠1 + ______ = ∠AOB = ______

∴_______ = ∠AOB - ∠1 =_______

∴ ∠2 = ∠COD - ______= _______

3.如图,点B ,D 都在线段AC 上,D 是线段AB 的中点,BD =3BC ,AC 是BC 的多

少倍?

解:∵ D 是线段AB 的中点

∴ AB = _____BD

∵ BD = 3 BC

∴ AB = _____BC

∵ AC = _______ + _______ = _____ BC

∴ AC 是BC 的______倍

A B C D O 1 2 A B C

D

一、填空题

1.平面上有四个点A ,B ,C ,D ,没有三个点在同一直线上,过其中每两点画直线,可以画________条直线.

2.时钟的分针每分钟转 度,时针每小时转________度.

3.如图,点A ,B ,C ,D 在同一直线上,以这四个点为端点的线段有______条,若AC =12,点D 是线段AB 的中点,点B 是线段CD 的中点,BD 则AB =________.

4.如图,已知∠BOA =90°,直线CD 经过点O ,若∠BOD ∶∠AOC =5∶2,

则∠AOC =_______,∠BOD =__________.

5.如图,将一张长方形纸对折,使OA 与OB 重合,

∠BOC 的度数是__________.

6.如图,将一张长方形纸按照如图所示的方法对折,两条

虚线为折痕,这两条折痕构成的角的度数是__________. 二、选择题

1.点A ,B ,P 在同一直线上,下列说法正确的是( ).

(A)若AB =2P A ,则P 是AB 的中点 (B)若AP =PB ,则P 是AB 的中点

(C)若AB =2PB ,则P 是AB 的中点 (D)若AB =2P A =2PB ,则P 是AB 的中点

2.如图,点C 是线段AB 上一点,点M 是AC 的中点,点N 是BC 的中点,如果MC 比NC 长2cm ,AC 比BC 长( ).

(A)1 cm (B)2 cm (C)4 cm (D)6 cm

3.平面内的6条直线两两相交,最多有( )个交点.

(A)12 (B)15 (C)16 (D)20

4.一个钝角的平分线和这个角的一边形成的角一定是( ).

(A)锐角 (B)钝角 (C)直角 (D)平角

5.如图,圆的四条半径分别是OA ,OB ,OC ,OD ,其中点O ,A ,B 在 同一条直线上,∠AOB =90°,∠AOC =3∠BOC ,那么圆被四条半径 分成的四个扇形的面积的比是( )

(A)1∶2∶2∶3 (B) 3∶2∶2∶3 (C) 4∶2∶2∶3 (D) 1∶2∶2∶1 A B C D C D A

B O A B

C M N O A B C D。