《生活与哲学》第二课百舸争流的思想

- 格式:doc

- 大小:32.50 KB

- 文档页数:3

福建省莆田市第十八中学高二政治《生活与哲学》第二课《百舸争流的思想》教案新人教版必修4科目:思想政治④生活与哲学课题:第二课百舸争流的思想一、【教学目标】:1、知识目标◇识记:(1)哲学的基本问题(2)唯物主义及其表现形式(3)唯心主义及其表现形式◇理解:(1)解释哲学的基本问题(2)正确认识唯物主义的三种基本形态(3)区分主观唯心主义和客观唯心主义◇分析:(1)援引经典作家的言论,说明对世界的不同看法形成不同的哲学(2)从古今中外著名思想家的著作、论断来分析唯物主义与唯心主义、辩证法与形而上学的斗争(3)从现实生活中的具体事例来判断唯物主义和唯心主义2、能力目标:(1)提高明辨是非的能力(2)比较、分析的能力(3)抽象思维能力3、情感、态度、价值观目标本课学习,了解哲学发展的历史,明确哲学与我们的生活息息相关,要求我们在实际工作、生活、学习中自觉坚持唯物主义,反对唯心主义二、【教学重点、难点】:1、哲学的基本问题2、唯物主义和唯心主义的根本分歧三、【整体感知】:同学们学习本课,将通过认识哲学的基本问题来区分唯物主义和唯心主义,理解唯物主义与唯心主义、辩证法与形而上学的斗争一直贯穿着哲学发展的历史。

通过对古今中外著名哲学家的言论中,感受哲学思辨的独特魅力,坚定辩证唯物主义立场。

四、【方法点津】:(1)列举古代思想家的著名言论,进行分析、判断。

(2)从日常生活中人们的具体做法来区分唯物主义和唯心主义。

(3)结合事例说明坚持辩证唯物主义的正确性。

(4)结合当地政府的政策、举措分析是否坚持了唯物主义。

(5)分析日常生活中人们的言行并结合本课知识进行归类、总结。

五、【课文导语】:在人类追索智慧的过程中,出现了各种各样的哲学派别。

它们在相互辩难中发展,在湍急的思想河流中曲折前行。

我们怎样才能认识各种哲学派别的本质?这就要求我们了解哲学的基本问题,掌握什么是唯物主义、什么是唯心主义.吸收前人的智慧,坚定辩证唯物主义立场。

届高三一轮复习《生活与哲学》第二课百舸争流的思想第一单元生活智慧与时代精神第二课百舸争流的思想第二课:百舸争流的思想高考考点考向定位百舸争流的思想1.哲学的基本问题(1)哲学的基本问题的内容(2)思维和存在的关系成为哲学基本问题的原因2.唯物主义及其形态(1)古代朴素唯物主义的特点(2)近代机械唯物主义的特点(3)马克思主义哲学的特点3.唯心主义及其形态(1)主观唯心主义(2)客观唯心主义1、从内容来看,近5年的高考试题中,哲学的基本问题和基本派别在高考中所占的比重较大。

预计这部分内容仍然是高考的重点。

2、从试题题型来看,以选择题为主。

3、从考查方式来看,近5年高考试题的明显特点都以古文、名言警句、漫画的形式出现。

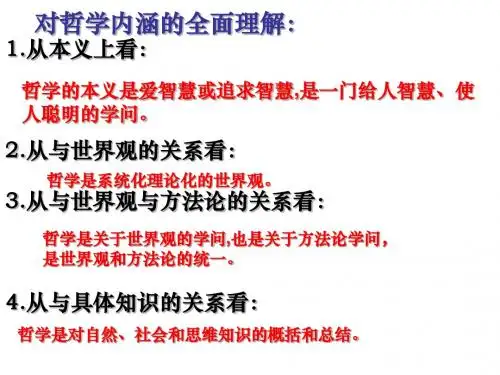

考点一:哲学的基本问题1.哲学的基本问题是什么哲学的基本问题:思维和存在的关系问题,也就是意识和物质的关系问题。

注意:A、“思维”和“存在”相搭配,“意识”和“物质”相搭配,不要混淆使用。

B、“物质和意识的关系”不同于“物质和意识的辩证关系”。

2.哲学基本问题的两个方面思维(意识)和存在(物质)的关系问题何者为本原(第一性)(思维和存在谁决定谁)有没有同一性(思维能不能正确认识存在)存在决定思维思维决定存在能不能唯物主义唯心主义可知论不可知论(2022年届江西六校联考)休谟说:“除了对知觉之外,我们对任何事物都没有一个完善的观念。

” 他认为“物质实体的存在与否是人们的经验不能解决的。

”此观点属于( ) ①思维与存在没有同一性②存在决定思维③ 思维与存在具有同一性④思维决定存在 A.① B.② C.①② D.②③[解析]休谟强调世界是不能被人所认识,思维不能正确反映存在,即认为思维与存在没有同一性。

故选A。

3.思维和存在的关系成为哲学基本问题的原因①从社会实践来看,这一问题首先是人们在生活和实践活动中遇到的和无法回避的基本问题。

②从哲学自身派别来看,这一问题是一切哲学都不能回避、必须回答的问题。

百舸争流的思想教案(生活与哲学)一、教学目标1. 让学生了解哲学的起源和发展历程,理解哲学与生活的密切关系。

2. 培养学生独立思考、辩证分析的能力,提高哲学素养。

3. 引导学生关注现实生活,用哲学智慧解决实际问题。

二、教学内容1. 哲学的起源:神话、宗教、哲学的关系2. 哲学的发展:古希腊哲学、中世纪哲学、近现代哲学3. 哲学与生活的关系:哲学在日常生活中的应用4. 哲学思维方法:辩证法、分析法、综合法等5. 哲学在日常生活中的实际应用案例分析三、教学重点与难点1. 哲学的起源和发展历程2. 哲学与生活的密切关系3. 哲学思维方法的运用四、教学方法1. 讲授法:讲解哲学的基本概念、原理和方法。

2. 案例分析法:分析哲学在生活中的实际应用。

3. 讨论法:引导学生独立思考、辩证分析。

4. 实践法:鼓励学生将哲学知识运用到生活中。

五、教学过程1. 引入新课:通过提问方式引导学生思考哲学与生活的关系。

2. 讲解哲学的起源和发展历程,让学生了解哲学的基本概念。

3. 分析哲学在日常生活中的应用,让学生认识到学习哲学的重要性。

4. 教授哲学思维方法,培养学生独立思考、辩证分析的能力。

5. 结合实际案例,让学生学会运用哲学知识解决生活中的问题。

6. 课堂讨论:让学生分享自己的心得体会,互相启发。

7. 总结课堂内容,布置课后作业:让学生运用哲学知识分析生活中的现象。

六、教学评估1. 课后作业:布置相关哲学问题,要求学生结合课堂所学进行思考,提高哲学素养。

2. 课堂讨论:观察学生在讨论中的表现,评估其独立思考、辩证分析的能力。

3. 案例分析报告:让学生选取生活中的实例,运用哲学知识进行分析,评估学生对哲学应用的能力。

七、哲学与社会主义核心价值观1. 介绍社会主义核心价值观的内涵:富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善。

2. 分析哲学与社会主义核心价值观的关系:哲学对社会主义核心价值观的理论支撑。

第二课百舸争流的思想1、怎样理解哲学的基本问题及其两方面的内容?(1)什么是哲学的基本问题思维和存在的关系问题包括那些内容?①思维和存在何者为第一性(谁先谁后、谁决定谁)的问题。

对该问题的不同回答,是划分唯物主义和唯心主义的唯一标准。

凡是认为存在决定思维的,就是唯物主义;凡是认为思维决定存在的,就是唯心主义。

②思维和存在有没有同一性的问题,即思维能否正确认识存在的问题。

对该问题的不同,是划分可知论和不可知论的标准。

凡认为思维能够正确认识存在的就是可知论;凡是认为思维不能正确认识存在的就是不可知论。

(2)思维和存在的关系成为哲学基本问题的根据(为什么思维和存在的关系问题是哲学的基本问题?)①它是人们在生活和实践活动中首先遇到和无法回避的基本问题。

②它是一切哲学都不能回避、必须回答的问题,它贯穿于一切哲学的始终。

③对这一问题的不同回答,决定着哲学的基本性质和方向,决定着对其他哲学问题的回答。

2、划分唯物主义和唯心主义的唯一标准是什么?(哲学的两大基本派别)唯物主义和唯心主义的分歧,是围绕物质和意识谁是本原的问题展开的。

唯物主义认为,物质是本原,先有物质后有意识,物质决定意识;唯心主义认为,意识是本原,物质依赖于意识,不是物质决定意识,而是意识决定物质。

荀况、范缜、德谟克里特、费尔巴哈的观点属于唯物主义;孟子、陆九渊、王阳明、柏拉图、贝克莱、黑格尔的观点属于唯心主义。

注意:并非凡是唯物主义的观点都是科学的3、如何理解唯物主义的基本观点及其三种基本历史形态?①唯物主义的根本观点唯物主义认为,物质是本原,先有物质后有意识,物质决定意识。

②唯物主义的三种基本形态A、古代朴素唯物主义。

基本观点:认为金、木、水、火、土等是世界的本原。

如古希腊哲学家泰勒斯认为“世界的本原是水”。

中国古代“五行说”认为“金、木、水、火、土”构成了宇宙万物的本原。

德谟克里特“原子”,赫拉克利特“火”。

进步性;古代朴素唯物主义的物质观坚持了唯物主义的根本方向,试图说明世界的物质性,在本质上是正确的。

页眉内容第二课百舸争流的思想二、高考预测本课考查的主要知识点有:哲学的基本问题、唯物主义、唯心主义。

高考中本课的命题主要以选择题的形式出现,其中哲学的基本派别及其观点在高考中占的比重较大。

这些题目的明显特点是,都在考查考生是否真正树立起了唯物主义世界观。

根据近年来高考的命题规律和当前的社会热点,2012年的复习备考应该注意如下重点问题。

1.关注党和国家大政方针的制定和实施说明正确处理思维和存在关系问题的必要性、重要性。

2.掌握哲学派别划分的依据、两大阵营对立的理论界限,明确是非真伪进行鉴别的标准和原则。

3.熟悉不同哲学派别的代表人物及其主要思想,能够作出辩证的、历史的评价。

4.能够对文言文素材进行正确解读,对寓意深刻的漫画进行哲学反思。

三、课前自学(见教辅P118-119自主整理区)四、考点梳理1.哲学基本问题的内容(1)哲学的基本问题是思维和存在的关系问题,也就是意识和物质的关系问题。

这一问题在实际生活中表现为主观与客观的关系问题。

(2)哲学的基本问题包括两个方面的内容:①第一是思维和存在何者为本原的问题,也就是物质和意识的关系问题,对这一问题的不同回答,是划分唯物主义和唯心主义的唯一标准。

正是根据对这个问题的不同回答,把一切哲学划分为唯物主义和唯心主义两大派别。

凡认为存在决定思维、物质决定意识的,就是唯物主义;凡认为思维决定存在、意识决定物质的,就是唯心主义。

②第二是思维和存在之间有没有同一性的问题,也即思维能否正确认识存在的问题。

对这个问题的不同回答,把一切哲学区分为可知论和不可知论。

凡肯定认识世界的可能性的观点,就是可知论;凡否定认识世界的可能性的观点,就是不可知论。

绝大多数哲学家包括绝大多数唯心主义哲学家都肯定了思维能够正确认识存在,而少数哲学家坚持不可知论,否认认识世界的可能性或者否认彻底认识世界的可能性。

【深化拓展延伸】哲学的基本问题及基本派别的关系【易混易错点】①物质和意识的辨证关系是哲学的基本问题。

《生活与哲学》第二课百舸争流的思想

第一课时哲学的基本问题

【课标解读】

1、哲学的基本问题及其两方面的内容A

【小高考题范例】

例1、哲学的基本问题是

A、理论与实际的关系问题

B、主观与客观的关系问题

C、思维与存在的关系问题

D、唯物与唯心的关系问题

例2、划分唯物主义和唯心主义的标准是

A、是否承认存在决定思维

B、是否承认思维反应存在

C、是否承认世界是可以正确认识的

D、是否承认人能不能认识和改造世界

【预习内容】

1、哲学的基本问题是的关系问题,简单地说,就是

的关系问题。

2、哲学的基本问题包括两方面的内容:

一是的问题,对这个问题的不同回答是划分和的唯一标准。

凡是认为存在决定思维的,就是;凡是认为思维决定存在的,就是。

二是的问题,即。

对这个方面的不同回答形成了哲学上的与。

3、人类从事的活动主要归结为两类,一是,二

是。

无论是认识世界还是改造世界,说到底都要解决一个共同的问题,即。

4、之所以说的关系问题是哲学的基本问题,是因为:(1)它是人们在生活和实践活动中首先遇到和无法回避的基本问题。

(2)它是一切哲学都不能回避、必须回答的问题。

(3)它贯穿于哲学发展的始终,对这一问题的不同回答决定着各种哲学的基本性质和方向,决定着它们对其他哲学问题的回答。

【序列问题】

1、通过第一课的学习我们知道了什么哲学,那你认为哲学应该研究哪些问题呢?能否从中找出一个贯穿哲学发展始终的基本问题呢?

2、哲学的基本问题是思维和存在的辩证关系问题么?为啥呢?哲学的基本问题包括几方面内容?

3、划分唯物主义和唯心主义的唯一标准是对哲学基本问题的不同回答么?为什么?

4、你认为我们人能否正确认识客观世界,你是怎样评析这句话的—“世上只有尚未认识的事物,,没有不可认识的事物”。

5、请总结为什么思维和存在的关系问题是哲学的基本问题。

【小试牛刀】

恩格斯指出.“全部哲学特别是近代哲学的重大基本问题,是思维和存在的关系问题。

”运用所学知识,回答1--3题

1、恩格斯的上述论断指出了

A.一切唯物主义的基本问题

B.唯物主义的正确性和唯心主义的荒谬性

C.哲学的基本问题是物质和意识的关系问题

D.思维和存在的关系问题是辩证唯物主义的基本观点

2、之所以把思维和存在的关系问题作为哲学的重大的基本问题,是因为它是

A.唯物主义者必须首先回答的问题

B.唯心主义者必须首先回答的问题

C.区分可知论和不可知论根本标志

D.所有哲学必然遇到而且必须首先回答的问题

3、哲学基本问题在人们的现实活动中表现为

A.人与人的关系B.社会与自然的关系C.人与世界的关系D.主观与客观的关系

4、划分可知论与不可知论的标准是

A、思维决定存在的问题

B、存在决定思维的问题

C、思维能否正确认识存在的问题

D、思维和存在的关系问题

5、在思维和存在的关系问题上,如果认为思维和存在没有同一性,则这种观点属于

A、不可知论

B、形而上学

C、唯心主义

D、唯物主义

6、哲学要从总体上探讨人与世界的关系,必须首先弄清的问题是

A、世界观、人生观和价值观的关系

B、自然、社会和思维的关系

C、思维和存在的关系

D、理论和实践的关系

7、思维和存在的关系问题,贯穿于哲学发展的始终,对这一问题的不同回答决定着

①哲学的基本性质②哲学发展的方向

③哲学的产生④对其他哲学问题的回答

A、①②③

B、①②④

C、②③④

D、①③④

8、下列各项属于哲学基本问题内容的是

①思维和存在何者为第一性②思维能否产生理论

③思维和存在是否具有同一性④思维能否正确认识存在

A、①②

B、②③

C、①③

D、①③④

9、我们在实际工作中,都会面对处理工作计划与工作实际的关系,这在哲学上就是处理

A、唯物主义和唯心主义的关系

B、思维和存在的关系

C、个人与社会的关系

D、个人与他人的关系

10、简析题:

有人认为哲学基本问题的全部意义就在于为人们提供一个划分唯物主义与唯心主义的标准。

请你谈谈对上述观点的认识。

答:(1)这种观点是不科学的。

(2)哲学的基本问题是思维和存在的关系问题。

这个问题包括两方面的内容:第一,思维和存在谁是第一性,谁是第二性的问题,也就是谁是本原,谁是派生的问题。

对这个问题的不同回答是划分唯物主义和唯心主义的标准。

第二,思维和存在是否具有同一性的问题,也就是我们的思维能否正确认识现实世界的问题。

对这个问题的不同回答,是划分哲学上的可知论和不可知论的标准。

(3)综上所述,提供划分唯物主义与唯心主义的标准是哲学基本问题的第一方面意义,而不是全部意义,不能忽略其第二方面,即提供哲学上的可知论和不可知论的标准。

【知识和方法总结】。