第六章-土壤环境污染研究中的几个问题

- 格式:ppt

- 大小:1.75 MB

- 文档页数:24

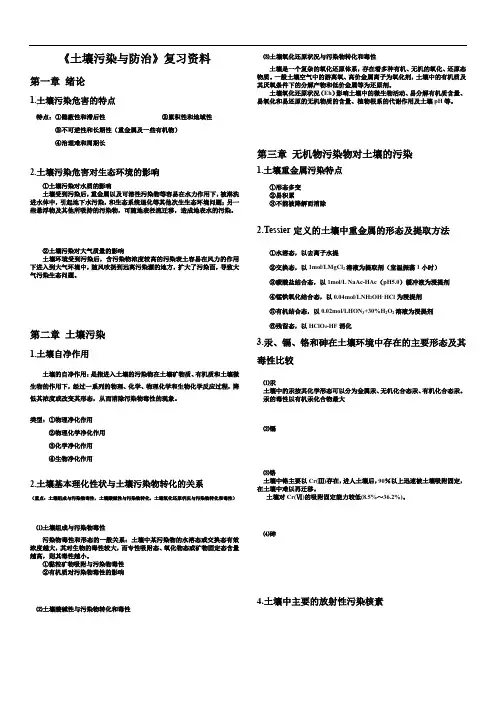

《土壤污染与防治》复习资料第一章绪论1.土壤污染危害的特点特点:①隐蔽性和滞后性②累积性和地域性③不可逆性和长期性(重金属及一些有机物)④治理难和周期长2.土壤污染危害对生态环境的影响①土壤污染对水质的影响土壤受到污染后,重金属以及可溶性污染物等容易在水力作用下,被淋洗进水体中,引起地下水污染,和生态系统退化等其他次生生态环境问题;另一些悬浮物及其他所吸持的污染物,可随地表径流迁移,造成地表水的污染。

②土壤污染对大气质量的影响土壤环境受到污染后,含污染物浓度较高的污染表土容易在风力的作用下进入到大气环境中,随风吹扬到远离污染源的地方,扩大了污染面,导致大气污染生态问题。

第二章土壤污染1.土壤自净作用土壤的自净作用:是指进入土壤的污染物在土壤矿物质、有机质和土壤微生物的作用下,经过一系列的物理、化学、物理化学和生物化学反应过程,降低其浓度或改变其形态,从而消除污染物毒性的现象。

类型:①物理净化作用②物理化学净化作用③化学净化作用④生物净化作用2.土壤基本理化性状与土壤污染物转化的关系(重点:土壤组成与污染物毒性,土壤酸碱性与污染物转化,土壤氧化还原状况与污染物转化和毒性)⑴土壤组成与污染物毒性污染物毒性和形态的一般关系:土壤中某污染物的水溶态或交换态有效浓度越大,其对生物的毒性较大,而专性吸附态、氧化物态或矿物固定态含量越高,则其毒性越小。

①黏粒矿物吸附与污染物毒性②有机质对污染物毒性的影响⑵土壤酸碱性与污染物转化和毒性⑶土壤氧化还原状况与污染物转化和毒性土壤是一个复杂的氧化还原体系,存在着多种有机、无机的氧化、还原态物质。

一般土壤空气中的游离氧、高价金属离子为氧化剂,土壤中的有机质及其厌氧条件下的分解产物和低价金属等为还原剂。

土壤氧化还原状况(Eh)影响土壤中的微生物活动、易分解有机质含量、易氧化和易还原的无机物质的含量、植物根系的代谢作用及土壤pH等。

第三章无机物污染物对土壤的污染1.土壤重金属污染特点①形态多变②易积累③不能被降解而消除2.Tessier定义的土壤中重金属的形态及提取方法①水溶态,以去离子水提②交换态,以1mol/LMgCl2溶液为提取剂(室温振荡1小时)③碳酸盐结合态,以1mol/L NaAc-HAc(pH5.0)缓冲液为浸提剂④锰铁氧化结合态,以0.04mol/LNH2OH·HCl为浸提剂⑤有机结合态,以0.02mol/LHON3+30%H2O2溶液为浸提剂⑥残留态,以HClO4-HF消化3.汞、镉、铬和砷在土壤环境中存在的主要形态及其毒性比较⑴汞土壤中的汞按其化学形态可以分为金属汞、无机化合态汞、有机化合态汞。

环境工程学实验教案第一章:环境工程学实验安全与规范1.1 实验安全教育介绍实验安全的重要性,强调实验过程中安全操作的必要性。

讲解实验室内的安全设施和急救设备的使用方法。

1.2 实验操作规范讲解实验操作的基本规范,包括实验衣着、个人防护装备的使用。

强调实验过程中的注意事项,如遵守实验流程、正确使用实验仪器等。

第二章:水环境污染实验2.1 污水水质分析学习使用化学分析方法对污水中的主要污染物进行定量分析。

实践操作污水采样、样品处理和分析实验。

2.2 污水处理技术实验学习并操作常见的污水处理技术,如沉淀、过滤、生物处理等。

探讨不同处理技术对水环境污染物的去除效果。

第三章:大气环境污染实验3.1 空气质量监测学习使用便携式空气质量监测设备进行大气污染物浓度的测定。

实践操作大气采样、样品处理和分析实验。

3.2 空气质量模拟实验通过模拟实验,研究不同来源的大气污染物对空气质量的影响。

探讨空气污染物的迁移、转化和控制策略。

第四章:固体废物处理与资源化实验4.1 固体废物特性分析学习使用物理、化学方法对固体废物进行特性分析。

实践操作固体废物的采样、样品处理和分析实验。

4.2 固体废物处理技术实验学习并操作常见的固体废物处理技术,如压实、破碎、焚烧等。

探讨不同处理技术对固体废物的资源化和减量化效果。

第五章:噪声环境污染实验5.1 噪声级测量实验学习使用噪声计测量噪声级,并分析不同噪声源的特性。

实践操作噪声采样、数据记录和分析实验。

5.2 噪声控制技术实验学习并操作常见的噪声控制技术,如隔声、吸声、消声等。

探讨不同控制技术对噪声环境污染的减轻效果。

第六章:土壤环境污染实验6.1 土壤采样与预处理学习土壤采样的方法和技术,了解土壤污染物的种类和来源。

实践操作土壤样品的采集、处理和分析实验。

6.2 土壤污染物分析学习使用化学分析方法对土壤中的污染物进行定量分析。

探讨土壤污染物的迁移转化规律及其对环境的影响。

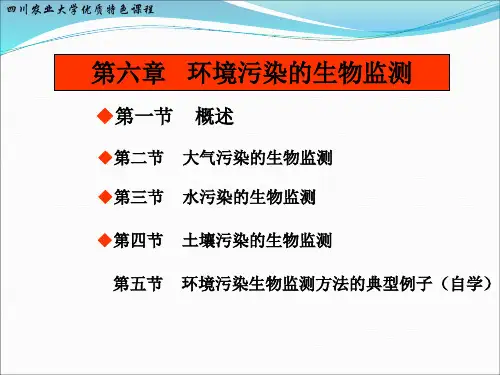

第七章:环境监测与评价实验7.1 环境监测方法学习环境监测的基本方法,包括样品采集、分析方法和数据处理。

第六章环境工程的伦理问题国家教指委-专硕公共必修课(首届)主讲人:董恒单位:环境科学与工程学院E-mail :dongheng@主要内容6.1 环境工程伦理问题的产生6.2 环境工程中的生产安全与公共安全6.3 环境工程中的社会公正与环境生态安全6.4 经济发展与环境工程师的社会责任6.5 环境人的职业精神与科学态度6.1.1环境工程的演变及特点人类在同环境污染作斗争、保护和改善生存环境的过程中逐步形成了环境工程学。

u水资源开发与保护u给排水工程u饮用水净化u污水处理u大气污染控制u固体废物处理环境工程是研究和从事防治环境污染和提高环境质量的科学技术,是人类为减少工业化生产过程和人类生活过程对环境的影响进行污染治理的工程手段,依托环境污染控制理论、技术、措施和政策,通过工程手段改善环境质量,保证人类的身体健康和生存以及社会的可持续发展。

6.1.2环境工程伦理问题的产生环境工程不仅可以解决环境污染、资源利用等环境问题,还会带来可观的社会效益和一定的经济效益。

环境工程活动中的伦理问题,与其他工程类似,同样会面临公共安全、生产安全、社会公正、环境与生态安全问题、社会利益公正对待问题、工程管理制度的道义性以及工程师的职业精神与科学态度问题。

其中,最大的环境工程伦理问题就是环境保护与经济发展的统一和对立问题。

经济活动所造成的负面效应,其直接原因是由于环境的经济价值没有被计算到经济成本中,以及由此产生的环境经济观指导着人类的经济活动。

6.1.2环境工程伦理问题的产生环境道德作为调节人与人、人与社会之间关于生态环境利益关系的规范,其基本原则就是生态整体利益和长远利益高于一切,也就是实现人类和自然生态系统的可持续发展。

1.环境保护工程的公益性环境问题具有整体性,会对不特定的多数人造成影响,有明显的公益性。

实施环境保护工程的单位往往并不是直接受益方,基于环境保护的重要意义而进行的环境工程,可能不会带来直接的经济效益或社会效益,而是长远的环境效益。

污染土壤修复技术研究与应用第一章:引言土壤是地球上重要的自然资源之一,对农业生产、环境保护和人类社会发展都起着重要的作用。

然而,随着城市化和工业化进程的快速发展,土壤污染问题日益突出,对人类健康和生态系统造成了巨大威胁。

为了保护土壤资源并实现可持续发展,污染土壤修复技术得到了广泛关注与研究。

第二章:污染土壤的类型与成因污染土壤主要分为有机污染土壤和无机污染土壤两大类。

有机污染土壤主要是由于工业废弃物、农药、石油及其衍生产品等有机物的排放导致的,而无机污染土壤则主要是由于重金属、放射性物质等无机元素的积累所致。

这些污染主要源自工业排放、农田施肥和垃圾堆放等多种原因,严重威胁到土壤质量和农产品安全。

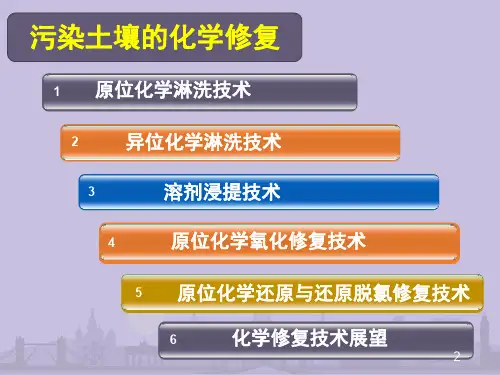

第三章:污染土壤修复技术分类与原理污染土壤修复技术主要包括物理修复、化学修复和生物修复三类。

物理修复技术主要包括土壤挖掘、覆土和侵蚀等手段,通过改变土壤的物理性质来降低污染物的浓度。

化学修复技术主要是利用吸附剂、氧化剂和还原剂等化学物质与污染物发生反应,降低其毒性和迁移性。

生物修复技术则是利用植物、微生物等生物体降解、吸收或转化污染物,修复土壤的生态系统功能。

第四章:常用污染土壤修复技术目前,常用的污染土壤修复技术包括植物修复、微生物修复和化学修复等。

植物修复是利用植物吸收并转移土壤中的污染物,通过植物的生理机制降低土壤中污染物的浓度。

微生物修复是利用微生物降解、吸附或还原污染物,从而恢复土壤的生态功能。

化学修复则是通过添加化学物质改变土壤环境,降低污染物的毒性和迁移性。

第五章:污染土壤修复技术的应用案例污染土壤修复技术在实际应用中取得了一定的成果。

以植物修复为例,利用某些耐污染植物如杂草等植物种植于污染土壤中,有效地减少土壤中重金属的含量。

在微生物修复方面,通过添加特定细菌和土壤增殖剂,成功将某些有机污染物降解为无毒或低毒的物质。

化学修复技术中,添加改性石灰石或其他吸附剂可有效吸附土壤中的石油类物质。

第六章:污染土壤修复技术面临的挑战与展望虽然污染土壤修复技术取得了一些进展,但仍面临着一些挑战。

中国海洋大学本科生课程大纲课程属性:专业知识,课程性质:必修一、课程介绍1. 课程描述《土壤污染与防治》是一门土壤学与环境科学交叉融合的综合性课程,在具有理论性的基础上还具有较强的应用性。

本课程主要讲授土壤的基本物质构成、孔隙结构、主要地球化学过程等基础理论知识、土壤的野外调查技术、风险评价方法和污染土壤修复措施。

本课程引导学生在掌握基础理论知识的基础上,来探讨和理解土壤修复技术原理及其应用。

This course will introduce the interdiscipline knowledge of soil and environmental science. It will provide students with the basic concepts, monitoring and remediation strategies to deal with the soil pollution control and remediation issues. Topics will include module I-soil basic knowledge (soil parent materials and minerals, soil organic matter, soil colloids, soil porosity, soil water, soil chemical reactions), module II-soil monitoring and risk assessment methods, and module III-polluted soil remediation strategies.2. 设计思路:课程内容分课上和课外两个模块进行。

课上理论学习部分旨在教授土壤学、土壤污染修复的基本理论知识,让学生了解我国土壤污染修复领域的现状,为学生搭建土壤污染修复理论知识的基本框架。

第一章总则第二章标准、调查、监测、评估与规划第三章土壤污染预防第四章土壤污染治理第一节农用地第二节建设用地第五章土壤污染防治经济措施第六章土壤污染防治的监督管理第七章法律责任第八章附则第一章总则第一条【立法目的】为保护和改善土壤环境,防治土壤污染,保障农产品质量安全和公众健康,推进生态文明建设,根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院《土壤污染防治行动计划》等有关法律法规,结合本省实际,制定本条例。

第二条【适用范围】本条例适用于本省行政区域内从事农用地、建设用地和未利用地土壤污染防治及相关监督管理活动。

第三条【基本原则】土壤污染防治坚持保护优先、预防为主、分类管理、风险管控、安全利用、综合治理、公众参与、污染担责的原则。

第四条【政府责任】县级以上人民政府应当对本行政区域内的土壤环境质量负责,将土壤污染防治工作纳入国民经济和社会发展规划,制定土壤污染防治政策和措施,加大土壤环境污染防治的财政投入,提高监督管理能力,改善土壤环境质量。

乡镇人民政府、街道办事处应当依据法律法规及上级人民政府有关部门的委托,开展有关土壤污染防治工作。

村(居)民委员会应当协助做好土壤污染防治相关工作。

第五条【污染防治责任制】本省实行土壤污染治理与修复终身责任制。

企业事业单位和其他生产经营者应采取有效措施保护和改善土壤环境,防止土壤污染。

造成土壤污染的单位或个人应承担土壤环境质量状况调查、风险评估、风险管控、土壤修复以及损害赔偿的主体责任。

污染责任主体因改制、合并或分立发生变更的,由变更后继承其债权、债务的单位或个人承担相关责任;污染责任主体无法认定或消亡的,由所在地县级人民政府依法承担相关责任;土地使用权依法转让的,由土地使用权受让人或双方约定的责任人承担相关责任;土地使用权终止的,由原土地使用权人对其使用该地块期间所造成的土壤污染承担相关责任。

土地使用权人和集体土地所有权人对企业事业单位和其他经营者造成土壤污染有重大过失的,承担被污染土壤修复的连带责任。

环境卫生学――第六章土壤卫生基本概念土壤卫生的基本任务:研究土壤环境对居民健康的影响;制订土壤卫生标准和卫生要求;进行土壤各种物质或元素背景值研究和土壤卫生监督与监测;制订保护土壤自净能力和清洁状态的措施以及有效地处理各种废弃物的措施等。

土壤中元素的背景值,亦称本底值,是指该地区未受污染的天然土壤中各种元素的含量。

土壤的污染与自净一、土壤的污染土壤污染在人类生产和生活活动中排出的有害物质进入土壤中,影响农作物的生长发育,直接或间接地危害人畜健康的现象,称为土壤污染。

土壤污染的主要来源有:(1)生活污染:包括人畜粪便、生活垃圾和生活污水等;(2)工业和交通污染:主要是工业废水、废气、废渣以及机动车废气污染;(3)农业污染:主要是农药和化肥污染。

土壤污染物种类繁多,主要有三大类:化学污染物(主要是一些重金属和农药)主要来自工业废水、废气、废渣和农业污染;生物性污染物(如病原体等)主要来自粪便、垃圾和污水;放射性污染物来自核试验、核电站和科研机构排出的废水、废气和废渣。

土壤污染物污染土壤的方式有3种:(1)气型污染,是由大气中污染物沉降至地面而污染土壤。

(2)水型污染,主要是工业废水和生活污水通过污水灌田而污染土壤。

(3)固体废弃物型污染,是工业废渣、生活垃圾粪便、农药和化肥等对土壤的污染。

二、土壤污染的自净土壤污染自净是指受污染的土壤通过物理、化学和生物学的作用,使病原体死灭,各种有害物质转化到无害的程度,土壤可逐渐恢复到污染前的状态。

(一)病原体的死灭病原微生物进入土壤后,受日光的照射,土壤中不适宜病原微生物生活的环境条件,微生物间的拮抗作用,噬菌体作用,以及植物根系分泌的杀菌素等许多不利因素的作用下而死亡。

(二)有机物的净化土壤中的有机污染物在微生物的作用下,便有机物逐步无机化或腐殖质化。

1.有机物的无机化含氮有机物在土壤微生物的作用下,分解成氨或氨盐,称为氨化阶段。

在充足氧气和亚硝酸菌的作用下,氨被氧化成亚硝酸盐,进一步在硝酸菌的作用下氧化成硝酸盐,称为硝化阶段。