三峡大坝工程的设计与治理

- 格式:doc

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:7

三峡建设回忆一、前言三峡建设是中国近代工程史上的一项伟大工程,它不仅对中国的经济发展起到了重要的推动作用,也成为了世界工程史上的一座丰碑。

作为一个亲历者,我有幸见证了三峡建设的全过程,今天我将带您一起回忆这段历史。

二、前期准备1982年,中国政府决定兴建三峡工程,目的是为了解决长江流域的洪水问题和发展清洁能源。

为了做好前期准备工作,政府成立了专门的工作组,进行勘测和设计。

为了进行勘测,工作组派遣了大量的勘测人员,他们穿越陡峭的峡谷,冒着生命危险,进行了精确的测量。

在勘测的基础上,工作组开始进行设计工作,这是一项艰巨的任务。

设计人员要考虑到大坝的稳定性、水电站的发电效率以及下游的生态环境等多个因素。

三、开工典礼1994年12月14日,三峡工程正式开工,这是一个庄严而激动人心的时刻。

开工典礼上,国家领导人发表了热情洋溢的讲话,表达了对三峡工程的期望和信心。

随着一声声鞭炮的响起,三峡建设正式拉开帷幕。

从这一刻起,数以万计的工人投入到了这个巨大的工程中,他们日夜奋战,为的就是能够早日完成这个国家级的重点工程。

四、大坝建设三峡大坝是整个工程的核心和重点,也是工程建设中最具挑战性的部分。

大坝的建设需要克服陡峭的峡谷、多变的水流以及地质条件复杂等诸多困难。

为了确保大坝的稳定性,设计人员采用了混凝土重力坝的结构形式,这是一种经典的大坝设计方式。

大坝的建设需要大量的混凝土,为了保证质量,施工人员采用了现代化的混凝土搅拌设备和施工工艺。

五、水电站建设三峡工程不仅是一个治理长江洪水的工程,也是一个巨大的水电站群。

水电站的建设需要充分发挥长江的水能资源,最大限度地发电。

水电站的建设分为上游、中游和下游三个部分。

每个部分都有几座巨大的水轮发电机组,这些机组的装配需要精确的计算和安装。

在工程建设过程中,水电站的建设也成为了技术创新的重要领域,许多新的技术和设备被引入到了工程中。

六、生态环境保护作为一项重大工程,三峡工程的建设必然会对下游的生态环境产生影响。

论长江三峡修建高坝的可行性黄万里北京清华大学水利系资深教授1. 三峡大坝工程本身的可行性问题2. 三峡工程对上游河床环境的可能影响3. 关于修改三峡高坝设计的建议在有关方面作出修建长江三峡高坝的决策前,笔者曾三次上书中央,建议勿修此坝;筑坝开始后,又曾三次上书,建议停工。

多年来也曾一再请求,希望中央责成工程当局公开讨论三峡工程的可行性,可惜始终未被接纳。

因此,只能在学报上展开技术性争论。

美国总统曾来函咨询此事,我在致答时说明了此坝永不可修之理由,承其回函表示同意并致谢。

各国有四个通讯社先后对我作了录象采访,除我国外已在世界各国的电视节目中播出。

长江三峡大坝不可修,首先是因为建坝工程本身的可行性研究结果不成立;其次是因为三峡大坝对生态环境有严重损害,一旦建坝蓄水后,将使金沙江和四川境内长江上游河槽中的砾卵石和部份悬沙在长江重庆段沉积下来,形成水下堆石坝,堵塞重庆港,其壅水将淹没合川、江津等城镇。

指导拦河坝工程的基础学科是土木工程中的建筑结构和水力学,水利工程规划涉及治河原理,其基础学科则是水文学。

水文学始于1930年,是适应研究水资源利用和洪水定量的要求而发展起来的,其基础是水文地理学(包括水文气象学、水文地貌学和水文地质学)和水文计算学。

中国管理水利工程的决策者中,很多人习惯于从单纯土木工程的观点来看待洪水控制和治河方法,他们不懂水文学却轻视或排斥水文研究的结论,显然有很大的片面性。

笔者虽毕生治水文之学,至年愈古稀,犹恐才疏学浅,唯虑尚在门外,居常孜孜学习,亦曾将对三峡工程后果的学术研究结论写成“关于长江三峡砾卵石输移量的讨论”一文,刊载于1993年、1994年及1995年的《水利水电学报》上,求教于世之学者。

现再择其要简述之。

1. 三峡大坝工程本身的可行性问题所谓的工程本身(Infrastructure)包括大坝的全部工程,以及对上游库区及下游泄流河槽进行保护的必要工程,而不包括保护上游和下游环境所必须的工程。

长江三峡的工程方案三峡工程的建设方案是经过多次深思熟虑、科学论证和长期实践的结果,是中国水利工程史上的一座丰碑。

本文将对三峡工程的工程方案进行探讨和分析。

一、背景长江三峡位于中国湖北省宜昌市至重庆市涪陵区之间,是长江上游最狭窄险峻的一段,也是长江干流上游最为重要的水库群之一。

长江三峡在水文、地质和生态等方面具有特殊性和复杂性,其治理和开发一直是中国水利工程的重大课题。

二、工程建设的背景与必要性三峡工程的建设是为了解决三峡地区的防洪、航运、水电和水资源等综合利用问题。

三峡地区每逢雨季,长江上游的大量洪水涌来,容易造成下游的洪水灾害。

三峡地区水资源丰富,是中国重要的水电发电基地,但由于地理条件的限制,传统水电站的开发利用受到了限制,需要采取全新的治理方案。

另外,长江三峡是中国水运的瓶颈,三峡工程的建设也可以解决长江干流上游和下游的航运问题。

三、工程方案三峡工程是由三座横跨长江的混凝土重力坝、两座电站和五级船闸组成,是目前世界上最大的水利工程之一。

具体的建设方案包括:1. 建设三座混凝土重力坝三座混凝土重力坝分别是:三峡大坝、向家坝和温家坝。

三峡大坝是三座坝中最为庞大的一座,坝身长约2300米,最大坝高是181米,坝顶长宽均为40米。

向家坝和温家坝是三座坝中的两座辅助坝,分别位于三峡大坝的下游,用于调控下游的洪水。

2. 建设两座水电站三峡工程的两座电站分别位于三峡大坝的左、右岸。

左岸电站是三峡左岸发电厂,右岸电站是三峡右岸发电厂。

两座电站共安装了32台水轮发电机组,总装机容量为22500兆瓦,年发电能力达到1.8万亿千瓦时。

3. 建设五级船闸五级船闸位于三峡大坝右岸,主要用于过闸及排水。

其中临江船闸是其中规模最大的一级船闸,可同时过闸两艘10万吨级大型货轮。

此外,还建设了干货码头和散货机械装卸码头,形成多层次的港口建设。

四、工程实施与效果三峡工程的建设是一项巨大的工程,需要对地质、水文、生态和社会等多方面进行综合考虑。

城市规划教案:思考三峡大坝工程对地区城市化建设的启示一、背景随着中国城市化进程的不断加快,城市规划对于城市发展的重要程度也逐渐被人们所关注。

城市规划的重要任务之一就是保证城市可持续发展,而不能仅仅追求表面上的规模和速度。

现代城市规划不仅要有理论的支持,还需要结合实际情况进行科学的规划,以确保城市发展的可持续性、韧性和适应性。

三峡大坝工程是中国持续进行的重大项目之一,这个工程的规划、建设、管理和效益评价等都需要统筹考虑,包括对于地区城市化建设的启示。

二、三峡大坝工程对于地区城市化建设的启示1、科学规划三峡大坝工程建设前必须进行科学规划,包括水文、地形、气候等相关因素的调查和分析,以确保大坝建设质量,同时也关注着人们的生产、生活、环境等问题。

城市规划同样要充分考虑区域的自然和人文因素,并根据地方的特点进行科学规划,更好满足人民的日益增长的发展要求。

2、坚持高质量发展三峡大坝工程在设计、施工过程中一直坚持高质量发展的理念,确保其能够长期稳定运行,同时也关注水资源的保护与开发。

城市规划也需要树立高质量发展的理念,注重新区建设和老城改造的协调化、统筹化,建立水、电、气、路、网、防洪等基础设施,同时还要注重环境整治和社会治理。

3、发挥产业优势三峡大坝工程的建设和运营也发挥了地区的产业优势,提高了地方产业水平和效益,推动了地区的经济发展。

城市规划也需要挖掘本地特色产业,结合区域特色发展各类优势产业,做好产城融合的规划,推进产业升级,为城市创新发展提供动力。

4、社会科技创新三峡大坝工程的建设和运营也不断推动了社会科技的创新,展现了国家的科技实力。

城市规划也需要注重社会科技的创新,提高数字化、智能化水平,打造城市大数据平台,提高城市管理和运营的智能水平,同时注重推广智能化进入民生,更好地满足市民的需求。

5、保护环境三峡大坝工程的建设和运营一直注重环境保护,尤其强调生态环境的保护问题。

城市规划也需要注重生态环境保护,通过生态修复、城市绿化建设、空气质量治理等一系列环保措施来保护城市环境,保护市民健康和生活质量。

三峡大坝可行性研究报告引言三峡大坝是中国最大的水利工程之一,位于长江上游的湖北宜昌市和重庆市的石柱县之间。

大坝的主要目的是防洪、发电和改善航运条件。

自从工程启动以来,三峡大坝已经为中国带来了许多经济、环境和社会利益。

然而,现在人们也开始关注这座大坝是否还具有可行性,是否有必要对其进行修改或后续建设。

一、背景介绍1.1 三峡大坝的建设历史三峡大坝的建设始于1994年,主要目的是为了解决长江流域的洪水问题,提高水电能源的供应和改善长江的航运条件。

大坝于2003年正式投入运行,成为世界上最大的水利工程之一。

在过去的几十年里,三峡大坝为中国带来了巨大的经济和社会收益,但同时也引发了一些环境争议和问题。

1.2 三峡大坝的争议随着时间的推移,人们对三峡大坝的环境影响和可持续性问题产生了更多的担忧。

一些专家和学者指出,三峡大坝虽然解决了一部分长江流域的洪水问题,但同时也导致了一些严重的环境问题,如河道淤积、生态系统破坏、水质污染等。

此外,大坝的长期维护和管理成本也是一个不容忽视的问题。

1.3 三峡大坝的未来发展随着中国经济社会的不断发展和长江流域的综合治理需要,人们开始关注三峡大坝的未来发展方向。

是否需要对大坝进行改造和提升?是否有必要建设更多的水利设施来完善长江流域的水资源管理?这些问题都需要认真考虑和研究。

二、三峡大坝的现状分析2.1 经济效益分析从经济角度来看,三峡大坝带来了可观的经济效益。

大坝每年可以发电约1000亿千瓦时的电能,为中国的电力供应做出了重要贡献。

此外,大坝也提高了长江的航运能力,促进了交通运输和物流业的发展。

然而,如何在保证经济效益的同时又能减少对环境的影响,是一个亟待解决的问题。

2.2 环境影响评价三峡大坝的建设对生态环境造成了一定的影响。

大坝蓄水后会导致水流减缓,引起植被死亡和渔种减少。

此外,河道淤积和水质污染也是一个不容忽视的问题。

因此,如何有效解决大坝对生态环境的影响,是未来发展的关键。

三峡工程采用的方案1. 水利水电方案三峡水利水电方案是三峡工程的核心部分,主要包括大坝、水库、发电站和输电线路。

三峡大坝是世界上最大的水利水电工程之一,主要用于发电、船闸、防洪和提供水资源。

大坝采用混凝土重力坝结构,坝体由主坝和辅助坝组成,主坝长2335.05米,最大坝高185米,最大坝址宽115米,总投资约为250亿元。

水库的总库容量为229.5亿立方米,发电站共有三台主机,总装机容量为18300兆瓦,年发电量可达880亿千瓦时。

输电线路总长度达1586公里,分别于安康、秦州及重庆接入500千伏输电网。

这些水利水电设施的实施,对保障中国西南地区的电力供应起到了重要作用。

2. 船闸方案三峡工程的船闸方案是为了解决三峡大坝隧洞以及水位差异过大而导致的江河交通拦阻问题。

船闸是一种通过船闸机制,通过调节水位实现船舶的上升或下降,从而保障江河交通畅通的水利设施。

三峡工程的船闸共有五道,其中东、中、西部船闸规模最大,用于大型船只通行,东闸总长280米,净跨170米,净高约23米,中闸总长280米,净跨170米,净高约23米,西闸总长280米,净跨170米,净高约23米。

东、中、西船闸可以分别容纳3000吨级、10000吨级、500吨级船舶,满足了江河交通运输需求。

3. 防洪方案三峡工程的防洪方案主要包括水库调度、泄洪设计、河道整治等。

(1)水库调度:三峡水库的调度是根据季节、气候和水文情况灵活调整,以保证水库蓄水和泄洪的协调运行。

在黄河、长江上游等流域出现大型洪水时,三峡调节水库的出洪对下游防洪起到一定的减压作用。

(2)泄洪设计:三峡大坝共有23孔泄洪梯湾,是全世界最大型、最先进、最安全的设计。

23孔泄洪梯湾最大出洪流量逾39万立方米每秒,有效减少了下游长江中游防洪能力,满足大江大河治理战略需求和世界地球环境变化趋势。

(3)河道整治:三峡工程实施后,江河经过梯级开发后形成了一片长11亿亩,鱼须环绕,清水奔流的优美景色。

长江三峡大坝长江三峡大坝是中国现代化建设的重要里程碑之一,也是世界上最大的水利工程之一。

自1981年开始筹建,到1994年正式竣工,整个建设过程持续了13年之久。

长江三峡大坝位于湖北省宜昌市境内,横跨长江三峡段,总投资约为2547亿元。

长江三峡大坝的建设目的较为多样化,既包括水利、发电的需要,也兼顾到防洪、航运和旅游的需求。

总设计师团队经过多年的论证和风险评估,最终确定了这个规模宏大的工程方案。

大坝的效益主要体现在水利和发电方面,可以充分利用长江水资源,提供大量的灌溉用水和城市生活用水。

同时,大坝还可以发电,使中国的电力产能得到极大的提升。

除此之外,大坝还起到了防洪的作用,有效地减轻了下游城市的洪涝灾害风险。

长江三峡大坝的建设过程可以说是一部中国工程技术的奇迹。

在施工初期,需要对大片土地进行开挖,炸山断岭,以便为大坝腾出空间。

在如此壮观的工程中,曾经面临着许多困难和挑战。

大坝建设过程中需要高强度的工人,他们常常需要在风雨交加的环境下进行施工,他们的辛勤工作为后续的建设奠定了坚实的基础。

同时,在建设过程中,工程师们需要精确测量和控制水流,以确保整个施工过程的顺利进行。

长江三峡大坝的竣工标志着中国水利工程事业的重大突破,也为中国经济社会的可持续发展做出了重要贡献。

大坝的建设不仅给当地带来了经济效益,也给周边地区带来了发展机遇。

大坝附近的三峡库区陆续建设了许多工厂和企业,促进了周边地区的经济发展。

此外,由于大坝长期以来的影响,水文生态环境也得到了较为明显的改善。

大坝库区和大坝周边的蓄水、导流、排洪和供水功能系统已经建立起来,使得长江资源得到了充分的保护和合理的开发利用。

然而,长江三峡大坝建设也带来了一些负面影响。

一方面,大坝蓄水后,下游部分地区遭受了一定的淹没,给沿江居民的生活和产业带来了一定的困扰。

部分历史文化遗产由于被淹没,受到了巨大的损失。

另一方面,大坝的建设也给生态环境带来了挑战。

大坝拦截了长江的自然水流,影响了沿江的高洲湿地和下游的江河生态系统。

三峡工程简介为了三峡工程,中华民族经过了几代人、70余年的构想、勘测、设计、研究、论证。

1992年4月3日,第七届全国人民代表大会第五次会议审议并通过了《关于兴建长江三峡工程决议》。

从此,三峡工程由论证阶段走向了实施阶段。

1994年12月14日,三峡工程正式开工。

1 三峡工程的巨大效益三峡工程是中国、也是世界上最大的水利枢纽工程,是治理和开发长江的关键性骨干工程。

三峡工程水库正常蓄水位175米,总库容393亿立方米;水库全长600余公里,平均宽度1.1公里;水库面积1084平方公里。

它具有防洪、发电、航运等综合效益。

1.1 防洪兴建三峡工程的首要目标是防洪。

三峡水利枢纽是长江中下游防洪体系中的关键性骨干工程。

其地理位置优越,可有效地控制长江上游洪水。

经三峡水库调蓄,可使荆江河段防洪标准由现在的约10年一遇提高到100年一遇。

遇千年一遇或类似于1870年曾发生过的特大洪水,可配合荆江分洪等分蓄洪工程的运用,防止荆江河段两岸发生干堤溃决的毁灭性灾害,减轻中下游洪灾损失和对武汉市的洪水威胁,并可为洞庭湖区的治理创造条件。

1.2 发电三峡水电站总装机容量1820万千瓦,年平均发电量846.8亿千瓦时。

它将为经济发达、能源不足的华东、华中和华南地区提供可靠、廉价、清洁的可再生能源,对经济发展和减少环境污染起到重大的作用。

1.3 航运三峡水库将显著改善宜昌至重庆660公里的长江航道,万吨级船队可直达重庆港。

航道单向年通过能力可由现在的约1000万吨提高到5000万吨,运输成本可降低35-37%。

经水库调节,宜昌下游枯水季最小流量,可从现在的3000立方米/秒提高到5000立方米/秒以上,使长江中下游枯水季航运条件也有较大的改善。

2 世界上最大的水利枢纽工程2.1 坝址三峡工程大坝坝址选定在宜昌市三斗坪,在已建成的葛洲坝水利枢纽上游约40公里处。

长江水运可直达坝区。

工程开工后,修建了宜昌至工地长约26 公里的准一级专用公路及坝下游4公里处的跨江大桥——西陵长江大桥。

三峡工程大坝设计王小毛;徐麟祥;廖仁强【摘要】The dam of Three Gorges Project is a concrete gravity dam with the crest elevation of 185 m, the maximum height of 181 m and dam axis length of 2 309.5 m. The dam consists of spillway, powerhouse, non-overflow, ship-lift, temporary ship-lock, left diversion wall and longitudinal cofferdam sections. Some key techniques relating to dam structure design are presented, including hydraulics of flood discharge structure, joint design, layout and structural style of penstock, deep anti-sliding stability of dam foundation, sealing of temporary ship-lock and closed drainage and pumping of dam foundation.%三峡工程大坝为混凝土重力坝,坝顶高程185 m,最大坝高181 m,坝轴线全长2309.5 m,分为泄洪坝段、厂房坝段、非溢流坝段、升船机坝段、临时船闸坝段、左导墙坝段和纵向围堰坝段.笔者着重从泄洪建筑物水力学、坝体分缝、电站引水压力管道布置及结构形式、坝基深层抗滑稳定、临时船闸封堵、坝基封闭抽排等方面对大坝结构设计进行了简要介绍.【期刊名称】《中国工程科学》【年(卷),期】2011(013)007【总页数】8页(P70-77)【关键词】三峡工程;大坝;设计【作者】王小毛;徐麟祥;廖仁强【作者单位】长江水利委员会长江勘测规划设计研究院,武汉430010;长江水利委员会长江勘测规划设计研究院,武汉430010;长江水利委员会长江勘测规划设计研究院,武汉430010【正文语种】中文【中图分类】TV741三峡水利枢纽是治理和开发长江的关键性骨干工程。

三峡工程决策方案引言三峡工程是中国大型水利工程之一,位于长江上游的湖北省宜昌市、重庆市巫山县之间的三峡峡谷,是以防洪、发电为主要目的的复合型水利工程。

本文将从多个方面对三峡工程的决策方案进行分析和讨论。

一、三峡工程的背景与意义1.三峡地理信息三峡是中国长江上游的一片峡谷地带,是长江三峡命名的河段,包括瞿塘峡、巫峡和西陵峡。

三峡地区的峡谷纵深约200公里,整个三峡地区总面积约1.3万平方公里。

2.三峡地区的特点三峡地区有丰富的水资源和植被资源,是中国著名的旅游胜地。

三峡地区也是中国的水电资源富集区,被誉为世界水电动力“宝库”。

3.三峡工程的意义三峡工程是为了解决长江流域水资源多用途的合理开发利用,可以有效利用水电资源,提高电力供应能力,缓解沿江地区发生的洪涝灾害,增强通航能力,改善长江生态环境等。

二、三峡工程决策的历史与现状1.三峡工程的历史中国在20世纪80年代初期就对长江三峡地区的开发进行了论证,提出了在三峡地区建设大坝的方案。

然而,由于种种条件和客观因素的限制,这一建设方案一直未能得到实施。

2.三峡工程的现状1992年,中国政府正式启动了三峡工程的建设,开始了规划、勘测和咨询工作。

1994年动工。

2009年完成整体试验性蓄水。

2012年正式投产。

三、三峡工程决策的问题与挑战1.水电资源开发的合理配置三峡工程建设后,如何合理配置水电资源,有效利用水能资源,对于三峡工程的决策具有重要意义。

2.入口船闸与水运体系建设三峡大坝对长江干流的通航造成了很大的阻碍,因此如何对入口船闸和水运体系进行有效的改造,是三峡工程面临的重要问题。

3.生态环境保护与修复三峡工程建设后,对长江生态环境产生了一定的影响,如何保护和修复长江生态环境,具有重要的意义。

4.洪水调控与防灾减灾三峡工程建设后,对长江流域的洪水调控和防灾减灾产生了一定的影响,如何有效地进行洪水调控和防灾减灾,对于三峡工程的决策具有重要的意义。

四、三峡工程决策的技术方案1.水电资源开发的合理配置在三峡工程建设中,可以采取多种措施,如推进下游沿江各省利用三峡水库调度水源,统一调度的方式利用水电资源,实现水电资源的合理配置。

三峡大坝工程的设计与治理摘要三峡工程大坝为混凝土重力坝,最大泄洪流量达100000 m/s,是当今世界混凝土量最大,泄流量最大的重力坝。

大坝泄洪孔及引水孔多,尺寸大,挖空率高,结构复杂。

大坝泄洪消能、排沙、排漂、岸坡坝段深层抗滑稳定、大坝混凝土设计关键技术问题和大坝高强度施工及温控防裂技术,大流量深水河道截流技术、深水土石围堰及碾压混凝土围堰施工关键技术问题,三峡工程蓄水至水位135 m,大坝已挡水运行。

一、工程概述三峡工程是开发治理长江的关键性骨干工程,具有巨大的防洪、发电、通航、供水等综合效益。

大坝坝址位于湖北省宜昌市三斗坪,下距葛洲坝水利枢纽38 km,控制流域面积100万km2,多年平均径流量4510亿m3。

设计正常蓄水位175 m,总库容393亿m3,防洪库容221.5亿m3。

电站装机总容量18200 MW,保证出力4990 MW,多年平均发电量846.8亿kW·h。

枢纽主要建筑物由大坝、电站厂房、船闸及船机组成。

大坝为混凝土重力坝,轴线全长2309.5 m,泄洪坝段布置在河床中部,两侧为厂房坝段及非溢流坝段,大坝顶高程185 m,最大坝高181 m。

二、工程地质问题1 基岩深层抗滑稳定问题:三峡工程绝大多数坝段不存在浅层和深层抗滑稳定问题。

但左岸厂房1~5号坝段及升船机上闸首部位,由于结构需要,基础后方形成高陡开挖坡面,岩体中又存在不利的缓倾角长大结构面,有可能与其它结构面组合,构成影响坝基抗滑稳定的不利条件。

2基岩不均匀变形问题:河床建基面下局部存在15~20m厚的卸荷岩体,表现裂隙张开,风化严重,透水性较强;此外F9、F7、F23等断层、中堡花岗岩脉及局部顺断裂风化带,规模较大,构造岩强度较低。

受坝体荷载作用,均会产生不同程度的不均匀变形。

3坝基渗流问题:虽大部分微新岩体单位吸水量小于1Lu,但坝基中存在贯穿上下游的断裂构造带,特别是NE~NEE向断裂及缓倾角裂隙发育带,对基础防渗不利。

三、长江三峡工程库区地质条件三斗坪坝址是一个符合长江三峡工程整体要求的大坝坝址。

坝区面积为18.7平方公里。

坝基岩体为坚硬、完整的花岗岩岩体。

专家论证报告指出,三斗坪坝址“基岩完整,力学强度高,透水性弱,工程地质条件优越,适宜修建混凝土高坝”。

㈠、库区范围三峡水库是一个狭长的河道型水库。

三峡库区西起重庆巴县鱼洞镇,东至湖北宜昌三斗坪坝址;纵深长600余公里,宽度多小于1000米;岸线长2000多公里;水库面积达1084平方公里。

三峡水库淹没涉及湖北省的宜昌、秭归、兴山、巴东以及重庆市的巫山、巫溪、奉节、云阳、万州、开县、忠县、丰都、石柱、涪陵、武隆、长寿、渝北、巴南、主城区、江津市,共计20个县(区、市),总面积达5.67万平方公里。

其中,淹没陆地面积达600平方公里。

㈡、地层岩性与工程地质岩类1、地层岩性三峡库区地层,除了缺失泥盆系下统、石炭系上统、白垩系一部分和第三系以外,从前震旦系至第四系均有出露。

其分布特点是:从东到西,地质年代由老到新。

体积较大的第四纪堆积体,大都是崩塌体、滑坡体。

2、工程地质岩类三峡库区地层,按其岩相建造和岩体结构特征,可以分为以下四种工程地质岩类:⑴、块状结晶岩类包括前震旦系块状岩浆岩和混合化的中、深变质岩;仅分布在庙河~三斗坪地段。

⑵、层状碎屑岩类主要为三叠系中、上统和侏罗系红层,为区内主要易滑岩类;主要分布于香溪至秭归,奉节至库尾。

⑶、层状碳酸岩类比较集中分布于庙河至奉节的干支流和乌江……。

⑷、松软岩(土)类为第四系松散松软堆积,多为斜坡地带的残坡积、崩滑堆积和城镇区人工堆积;为区内易滑岩(土)类。

㈢、地质构造三峡库区在大地构造上位于扬子准地台区。

北与秦岭地槽相邻,以巫山与奉节之间的齐岳山基底断裂为界(大体上从奉节至石柱,呈南西向展布);西为四川台坳(川滇块陷);东为上扬子台褶皱带。

㈣、新构造运动与地震三峡库区新构造运动,表现为輓近期以来大面积的间歇性整体隆起和局部地段的差异性断裂活动。

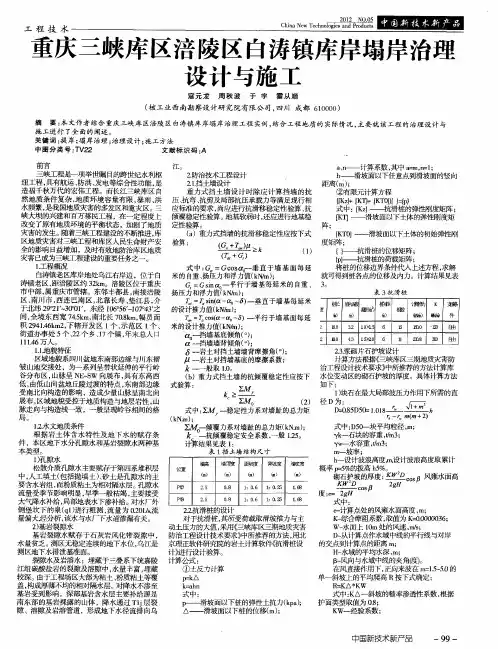

四、所采取的技术方案1.1 基本渗控方案三峡大坝下游尾水位较高,坝基承受较大的扬压力。

为此,可充分利用坝基岩体较好的条件,加强坝基排水。

为验证渗控效果,取建基面10 m高程的典型坝段,按正常水位及规范规定的扬压力图形,计算比较了封闭抽排和常规帷幕排水两种渗控方案的降压效果(见附表)。

从附表可以看出,采用封闭抽排方案,可充分削减坝基扬压力,排渗降压效果显著。

附表两种渗控方案坝基扬压力比较渗控方案坝基单宽扬压力(kN/m)相对百分率(%)全扬压力134 000 100常规帷幕排水89 000 66封闭帷幕及抽排48 100 36坝基渗流有限元分析亦表明:封闭抽排渗控系统较好地控制了坝基渗流状态,基岩水力梯度较小,等水头线稀疏,水头值总体低于尾水位;当建基面高程分别为25 m、35 m、45 m和55m时,采取封闭与不封闭时下游封闭排水幕前建基面对应点上的水头值分别相差29.83 m、24.65 m、19.18 m、13.79 m。

大坝稳定进一步分析还表明:泄洪坝段32 m高程以下,厂房坝段44 m高程以下,采取封闭抽排,可大大降低坝基扬压力,增加大坝抗滑稳定性。

按此要求在左厂房9号坝段~泄洪17号坝段及右厂房15~21号坝段需设置基础封闭抽排系统,另外,左厂房1~5号坝段由于基岩深层抗滑稳定需要,下游厂房和大坝联合受力,其基础设置一个包括大坝和下游厂房(机组尾水段以上部分)在内的封闭抽排区。

深入研究发现,由于上述三个抽排区相邻两抽排区相距仅分别为8个和4个坝段,如将上述抽排区大坝侧向封闭帷幕移向下游坝趾处,可将上述三个封闭抽排区连成一个大的封闭抽排区,连与不连两者工程量相差不大。

为此,确定自左厂房1号~右厂房21号坝段(含左厂房1~6号机组段)基础形成一个大的整体封闭抽排区。

即左厂房1号~右厂房21号坝段前缘形成主防渗排水幕,左厂房1~6号机组尾水段形成侧向及下游封闭防渗排水幕,在左厂房6号机组段右侧,与大坝左厂房6号~右厂房21号坝段下游封闭防渗排水幕衔接,形成“L”形封闭抽排区。

其余坝段由于建基面高程相对较高,故设置常规帷幕排水系统。

1.2 防渗帷幕按确定的渗控方案,在大坝上游基础廊道中布置一道主防渗灌浆帷幕,左端接左岸永久船闸中间山体混凝土防渗墙,右端与右岸地下厂房防渗帷幕衔接;在大坝封闭抽排区侧向及下基础廊道(含左厂房1~6号机组段基础廊道)中布置一道封闭灌浆帷幕。

根据规范要求,帷幕防渗标准一般取定为压水检查透水率q≤1 Lu。

主帷幕与封闭帷幕在一般地段布设一排灌浆孔,主帷幕孔距2.0 m,封闭帷幕孔距2.5 m,在断裂构造等透水性较强部位,视实际情况增设一排灌浆孔。

帷幕深度结合工程特点、地质条件及规范要求按下列原则控制:①深入基岩相对不透水层5 m;②满足H≥13h+c,其中h为幕前水深(封闭帷幕为下游水深),c取5~8 m;③主防渗帷幕深入相应下游建筑物基础开挖高程以下10~20 m;④双排帷幕部位,第二排深度为帷幕设计深度的1/2~2/3。

帷幕灌浆采用自上而下分段,“小口径钻孔,孔口封闭”的高压灌浆工艺,最大灌浆压力取定:主帷幕5~6 MPa;封闭帷幕4~5 MPa。

由于三峡地层属微裂隙发育地层,灌浆易产生失水回浓现象,故确定帷幕灌浆除吸浆量大的孔段先采用普通水泥浆灌注外,一般孔段均采用湿磨细水泥浆灌注,部分孔段灌注细水泥浆达不到防渗标准时,考虑采用改性水泥或化学材料灌注。

为了验证帷幕设计参数、探索灌浆施工工艺、比选灌浆材料和论证灌浆效果,开展了大规模现场灌浆试验,结果表明:三峡地层采用“小口径钻孔,孔口封闭”的高压灌浆工艺是可行的,对加快施工进度,有明显的价值;最大灌浆压力选用5~6MPa,从技术经济角度综合考虑较为合适;选用湿磨细水泥浆灌注是合理的。

1.3 坝基排水在坝基上游基础廊道内主帷幕后布置一排基础主排水孔幕;在下游及侧向基础廊道内封闭帷幕内侧布置一排基础封闭排水孔幕;在封闭抽排范围内,根据建筑物特点和建基面高程的差别,设置分区排水孔幕,将封闭抽排区分割成不同的封闭单元,同时,在坝基中上和中下部基础纵向排水廊道中各布置一排纵向辅助排水孔幕,沿坝轴线每隔2~4个坝段(约70~90 m)布置一排横向辅助排水孔幕。

总体形成“井”字形抽排格构。

根据坝基水文地质特征,结合现场岩体疏干试验及渗流分析成果,确定排水孔孔深为:主排水孔、封闭排水孔一般为相应主帷幕及封闭帷幕深度的3/5~4/5;纵向辅助排水孔一般为相应上游主排水孔和下游封闭排水孔孔深的2/3左右;横向辅助排水孔一般为15 m左右;横向分区排水孔孔深按连接上游主排水孔、中间纵向辅助排水孔、下游封闭排水孔底线呈一近似直线来考虑。

根据坝基三维有限元数值分析及敏感性分析成果综合确定:主排水孔孔距2.0 m;封闭和分区排水孔孔距2.5m;辅助排水孔孔距3~4 m。

各类排水孔在穿透软弱构造岩部位均进行孔内保护,孔口均设孔口装置。

2 基础加固处理设计2.1 基岩固结灌浆加固处理三峡坝基岩体以微新花岗岩为主,据统计,大坝建基面中优良岩体约占98%,中等至差和极差岩体所占比例极小,总体看,建基岩体条件较好,但受开挖爆破及卸荷影响,岩体的完整性将降低,渗透性将增大,因而固结灌浆的主要目的是:充填表层岩体中的缝隙,降低渗透性;尽量减少基岩不可恢复的变形;改善岩体的整体性。

为此考虑对大坝基础应力变化较大及基础轮廊突变部位的浅部表层岩体及断裂构造带、边坡稳定需要加固的局部位置进行重点固结灌浆加固处理。

根据大坝基础应力分布的差异,结合一般工程经验,拟定固结灌浆基本范围为坝踵及坝趾约1/4坝宽范围,对断裂构造及其交切区、裂隙密集带等地质缺陷部位加强灌浆处理。

基岩灌浆孔深度结合当前开挖爆破水平、基岩声波检测成果等因素综合确定为:一般部位5~6 m,孔排距2.5 m×2.5m;主帷幕前两排孔深10 m和20 m,孔排距2.0 m×2.0 m,封闭帷幕后一排孔深10 m,孔距2.5 m,兼起辅助帷幕作用;地质缺陷或有特殊要求的地段孔深10~20 m,孔距视需要加密。

固结灌浆分两序施工,一般按有混凝土盖重条件下施工,盖重厚3~4 m,灌浆压力0.4~0.6 MPa。

在个别混凝土上升和工期紧张的坝块,根据具体情况分别采取引管、预埋管或无盖重法灌浆。

所有固结灌浆实施中均应结合具体地质条件进行优化,以节约投资和加快进度。

固结灌浆一般采用湿磨细水泥浆灌注,必要时采用高强化学材料灌注。

注入量大的孔段可先灌注普通水泥浆后改磨细水泥浆。

灌浆合格标准为灌后基岩压水检查透水率q≤3 Lu。

现场灌浆试验及已施工坝块资料显示:固结灌浆灌前吸水率:Ⅰ序孔一般2~20 Lu,地质缺陷部位相应较高,Ⅱ序孔一般1~4 Lu;单耗:Ⅰ序孔一般2~10 kg/m,Ⅱ序孔一般1~3kg/m;灌后压水检查合格率为100%;基岩灌后纵波速提高:单孔声波3%~5%,跨孔地震波0.3%~3%。