脑卒中患者早期康复

- 格式:doc

- 大小:19.50 KB

- 文档页数:7

脑卒中患者早期康复治疗依从性影响因素、依从策略以及总结展望脑卒中是一种常见的脑血管疾病,是由多种原因引起的局部血液循环障碍所引起的脑损害综合征,具有高发病率、高致残率、高死亡率和高复发率的特点。

目前,脑卒中已成为中国第一致死病因,70%的脑卒中患者伴有不同程度的功能障碍,而且其中40%为重度功能障碍,这都会给社会、家庭带来沉重的精神负担和经济压力。

近些年,随着医疗水平的进步,虽然脑卒中患者的死亡率有所下降,但高致残率的问题仍未得到根本解决。

康复治疗依从性指患者对康复治疗处方的遵从程度。

脑卒中作为一种康复周期较长的疾病,其治疗需要患者的长期配合。

因此,脑卒中患者康复治疗依从性的优劣对疾病的预后和患者康复起着决定性作用。

患者良好的康复治疗依从性可以减少跌倒的发生率,改善抑郁症状,增强患者执行功能和记忆力,提高患者的生活质量。

坚持康复锻炼能够改善脑卒后患者的心血管功能,增强患者步行能力和上肢肌肉力量,但对下肢功能提高的报道较少。

另有文献报道,患者良好的康复治疗依从性还可以减少治疗和康复费用。

世界卫生组织指出,脑血管病患者进行康复治疗后,第1年末约有60%的患者可以生活自理,20%的患者只需在复杂活动中给予帮助,15%的患者需要部分活动帮助,5%的患者需要全部活动帮助。

可见,高依从性能够促进脑卒中患者的疾病自护能力,提高患者的生活质量,降低患者复发风险。

康复治疗依从性的影响因素脑卒中患者康复治疗依从性的影响因素主要包括社会因素、家庭因素、个人因素、医院因素等,其与患者个人知识程度、文化层次、经济状况、心理素质和疾病严重程度有关,与医院健康教育、药物、医疗服务水平、医患关系等有关,与社会支持、社会环境、社会医疗体系有关,同时也与家庭照护、家庭健康信念等有关。

其中,有些影响因素对患者的作用是固定的,如性别等,但有些影响因素对患者的作用是可变的或作用强度会发生变化,如卒中后抑郁、家庭照护等。

以卒中后抑郁为例,患者的抑郁程度总体呈先加重后缓解的趋势,刚确诊的患者抑郁明显,随着病情的好转减轻,并与康复锻炼效果呈负相关.这些影响因素本身难以控制、极易波动、无法测量。

脑卒中早期康复治疗指南脑卒中早期康复治疗指南本指南旨在根据脑卒中康复评定与治疗的最新循证医学进展,参考2012年《中国脑卒中康复治疗指南简化版》的主要内容,面向综合医院的神经内科医师,按照简单实用性的原则,推荐临床评价和治疗的共识性意见,以便于在我国综合医院的神经内科推广普及脑卒中早期康复。

证据水平(A、B、C、D)和推荐强度(4级)参考了中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010的相关标准。

一、脑卒中早期康复的组织管理二、脑卒中早期康复的开始时机和康复强度三、脑卒中早期良肢位摆放、体位转移和关节活动度训练四、脑卒中早期站立、步行康复训练五、脑卒中后的肌力训练和康复六、脑卒中后肌张力变化和痉挛的康复七、脑卒中后早期语言功能的康复八、脑卒中后认知障碍的康复九、脑卒中后吞咽障碍的康复和营养管理十、脑卒中后心脏功能和呼吸功能康复十一、脑卒中后肩痛、肩关节半脱位和肩手综合征的康复十二、脑卒中后深静脉血栓和肺栓塞的预防和康复十三、脑卒中早期康复护理脑卒中的特点是高发病率、高致残率和高死亡率。

中国每年新发卒中患者约200万人,其中70%~80%的卒中患者因为残疾不能独立生活。

卒中康复是经循证医学证实的对降低致残率最有效的方法,是脑卒中组织化管理中不可或缺的关键环节。

现代康复理论和实践证明,卒中后进行有效的康复能够加速康复的进程,减轻功能上的残疾,节约社会资源。

脑卒中早期康复的根本目的是预防并发症,最大限度地减轻障碍和改善功能,提高日常生活能力,其最终目的是使患者回归家庭,回归社会。

规范的康复流程和康复治疗方案对降低急性脑血管病的致残率,提高患者的生存质量具有十分重要的意义。

一、脑卒中早期康复的组织管理脑卒中患者一般入住综合医院的神经内科进行救治。

脑卒中康复管理应采取多学科、多专业人员的团队工作方式,除常规的脑卒中抢救治疗外,还应该能够为卒中患者提供肢体功能训练、语言训练、生活活动训练、认知训练、心理康复和健康教育等全面的管理和系统康复。

脑卒中早期康复的基本目标和康复内容早期康复的基本目标是:防止废用综合征产生,防止肢体痉挛产生,防止误用综合征及过用综合征,防止并发症,如肌肉痉挛、关节挛缩、肩手综合征、肩关节半脱位等,为以后的系统康复打下基础早期康复的内容主要包括:良好肢位的摆放,关节活动度训练,动作转移训练,适度的主动、被动运动及基本的ADL训练,必要的床边语言、吞咽、构音训练、心理支持等。

注意瘫痪迟缓期肩关节的保护,防止上肢下垂过久致肩关节半脱位,防止肩手综合征、下肢深静脉血栓形成等并发症,同时积极处理大小便功能障碍。

运动疗法:是通过不同的运动或锻炼,改善机体的功能障碍,促进身体的健康和预防疾病的一种治疗手段。

按运动方式分类:1、被动训练:由外力作用于人体的某一部分肢体,所引起的关节运动。

2、主动-辅助运动:虽是主动运动,但必须由医生或家属帮助进行。

3、主动运动:此种疗法用在肌力在3级以上,即病人能够控制自己的肢体在空间的位置。

4、阻抗运动:在病人进行主动运动时,由医生或家属对其患肢施加外力(或利用器械),让病人抵抗此外力进行运动。

适应范围1、神经系统:脑卒中、脑外伤、帕金森综合症等;2、关节疾病:关节痉挛、腰痛症、类风湿性关节炎及强直性脊柱炎、脊柱侧弯等;3、软组织损伤:肌肉拉裂伤及肌腱断裂术后、肌萎缩等4、全身及脏器官机能低下四肢联动训练器产品介绍:该仪器解决了偏瘫或截瘫患者零肌力的早期主动康复训练,可用上肢带动下肢,健侧带动患侧,一肢带动三肢,帮助病人做早期功能性动作的主动运动训练,上肢是伸够的运动模式,下肢是蹬踏模式,有利于脑卒中重建运动程序。

产品特点:1、液晶显示屏,可显示步频范围、功率范围、梅脱、累积计步、10级阻力调节级别、卡利路消耗、步速等。

2、可用上肢带动下肢,健侧带动患侧,一肢带动三肢3、可通过髋膝关节腿部支撑系统带动零肌力患侧在下肢屈伸运动伸直位时,防止膝过伸的发生和避免了下肢不稳定的偏斜4、手部握套可帮助上肢零肌力的患者在运动时保持抓握位,扶手长度可以调节,可满足早期患者上肢不同关节活动范围的屈伸训练5、用自身的肢体带动运动,安全的主动运动,保证患者的训练安全,不会引起痉挛,并可加快本体感觉的恢复6、可帮助病人做早期功能性动作的主动运动训练7、上肢是伸缩的运动模式,下肢是蹬踏的运动模式8、可让上下肢一起联动的协调性的运动设备9、因上下肢协调联动,可增强腰背的肌力,恢复躯干的稳定性10、早期的协调性的运动可增强躯干早期平衡的控制能力11、为偏瘫和截瘫病人提供了早期的有氧训练12、10级抗阻调节,可做节律性的力量训练,增强上下肢的肌肉力量临床使用范围:脑卒中及脑损伤、脊髓损伤、骨关节康复、心肺损伤康复、代谢性疾病康复、运动损伤康复等。

脑卒中康复治疗方案脑卒中(Cerebrovascular Accident,简称CVA)是指由于脑部血管的缺血(缺血性脑卒中)或出血(出血性脑卒中)所导致的脑功能障碍的疾病。

脑卒中是一种常见的心血管病,不仅给患者及其家庭带来巨大的痛苦,也对社会经济造成了重大的负担。

脑卒中发病后,及时展开康复治疗是非常关键的。

本文将介绍脑卒中康复治疗的方案及措施。

一、早期康复治疗脑卒中后初期是进行康复治疗的最佳时间窗口,早期进行康复治疗可以有效地促进患者的神经功能恢复,避免并发症的发生。

早期康复治疗主要包括以下几个方面的内容:1. 脑功能评估:针对患者的病情严重程度和神经功能损害情况,进行详细的脑功能评估,包括运动功能、感觉功能、语言功能等方面的检查。

评估结果可以作为康复治疗的参考依据。

2. 干预治疗:针对患者的具体情况,制定个性化的康复治疗方案,包括物理治疗、言语治疗、职业治疗等。

物理治疗可以通过运动训练促进肢体功能的恢复,言语治疗可以帮助患者恢复语言表达能力,职业治疗可以帮助患者适应日常生活和工作。

3. 心理支持:脑卒中患者常常伴有心理问题,比如抑郁、焦虑等。

早期给予患者心理支持,提供必要的心理疏导,可以帮助患者积极面对康复治疗,增加治疗效果。

二、康复护理措施脑卒中康复治疗离不开科学的护理措施,以下是一些常用的康复护理措施:1. 保持合理的体位:脑卒中患者需要保持舒适的体位,避免长时间处于同一位置,防止肌肉僵硬和压疮的发生。

2. 助人行走:对于能够行走的患者,护理人员应提供适当的支持,帮助患者进行助行训练,以促进肢体功能的恢复。

3. 语言训练:脑卒中常伴有语言障碍,护理人员应与患者进行积极沟通,开展言语训练,帮助患者提高语言表达能力。

4. 定期康复评估:定期对患者进行康复评估,以了解康复治疗的效果,并根据评估结果进行相应的调整。

5. 家庭支持和教育:脑卒中患者在康复过程中,亲属的支持和鼓励非常重要。

护理人员应向患者的家属提供相关的康复知识和护理技巧,帮助他们更好地照顾患者。

脑卒中患者早期康复训练的方法及体会脑卒中是一种严重的脑血管疾病,能给患者带来重大的残疾障碍,给家庭成员也带来极大的沉重负担。

脑卒中患者的恢复通常经历三个阶段:急救期、缓解期和康复期。

恢复期的目的是帮助患者尽快恢复功能,改善残疾症状,使患者能够尽可能恢复生活质量。

临床治疗中,脑卒中患者康复训练也尤为重要,目前康复训练已经在治疗脑卒中患者中发挥着不可替代的作用。

早期康复训练以积极有效的形式提供有针对性的保健练习,有助于恢复残疾的发生,恢复和维持残疾者的功能。

1.肌肉骨骼功能训练肌肉功能训练包括肢体功能训练和全身功能训练。

肢体功能训练主要是改善患者不对称性体张力,多肢协调力、活动范围和肌肉力量,改善病变肢体的肌肉收缩功能,增强神经肌肉功能。

全身功能训练主要是改善患者的双肢协调性,以便增加正常步态的范围、有助于全身重心的调整。

2.脑神经及感觉功能训练脑神经功能恢复训练针对脑卒中患者的神经系统损伤,以完善脑功能为目的,通过训练改变患者的思维,增强其控制自身肌体的能力,以改善患者的下肢运动表现,提高患者的肢体协调性。

脑卒中患者进行定期的感觉功能训练,也能够提高患者脑部神经机能,以及增强肢体功能恢复能力,有助于改善患者体态不良及躯体功能紊乱所带来的活动不稳定性。

3.活动功能训练活动功能训练旨在帮助患者在实际生活中恢复功能以及改善自身调节能力,帮助患者提高活动能力、建立功能性的认知行为和实际运用功能,减少行动不方便的症状,改善生活质量。

从康复训练中,我们可以体会到即使在脑卒中后期,仍可以通过康复训练来恢复某些功能,改善患者的身体状况,提高患者的生活质量。

这就需要患者以及家庭成员积极参与康复训练,以便获得更好的治疗效果。

另外,为了提高脑卒中患者的康复训练效果,还需要对患者进行营养干预,改善患者的心理状态,同时,还要充分考虑患者的情绪压力,通过心理干预护理和社会支持,以达到更好的康复效果。

总之,脑卒中患者的康复训练旨在帮助患者尽快恢复功能,改善残疾症状,提高生活质量,同时,还需要营养干预、心理干预以及社会支持,更有效地实现脑卒中患者的康复训练目标。

脑卒中患者的早期护理干预与康复计划脑卒中是一种常见的脑血管疾病,其早期护理干预和康复计划对于患者的恢复至关重要。

本文将从早期护理干预和康复计划两个方面来探讨如何有效地帮助脑卒中患者恢复健康。

一、早期护理干预早期护理干预是指对脑卒中患者进行及时和有效的护理措施,以减少损伤并促进康复。

下面将从急救、治疗和康复三个阶段介绍具体的护理干预措施。

1. 急救阶段在脑卒中的急救阶段,抢救患者的生命是首要任务。

应立即拨打急救电话,同时进行以下护理干预措施:(1)保持呼吸道通畅:将患者头偏向一侧,清除口腔内的分泌物,保持呼吸道通畅。

(2)保持循环稳定:监测患者的血压、心率和呼吸率,及时处理血压过高或过低、心率异常等情况。

(3)定位卧床:将患者保持侧卧位,以减少脑水肿并避免吞咽和窒息风险。

2. 治疗阶段治疗阶段主要针对脑卒中引起的症状和并发症进行干预。

以下是一些常见的护理措施:(1)定期监测生命体征:包括血压、心率、呼吸等,及时发现异常情况。

(2)遵医嘱给药:按照医生的嘱咐给予药物治疗,如抗血小板药物、抗凝药物等,以防止血栓再形成。

(3)降低压力和焦虑:提供舒适的环境,减少刺激和噪音,帮助患者放松身心。

3. 康复阶段康复阶段是脑卒中患者逐渐恢复功能的重要时期。

以下是一些在康复阶段的护理干预措施:(1)促进肢体活动:进行被动性运动,帮助患肢恢复功能。

(2)语言和吞咽训练:通过言语治疗和吞咽训练,帮助患者恢复语言和吞咽功能。

(3)心理支持:鼓励患者积极面对康复过程中的困难,提供心理支持和安慰。

二、康复计划康复计划是为了帮助脑卒中患者尽快恢复功能而制定的详细计划。

以下是一个典型的康复计划的举例:1. 评估阶段首先,对患者进行全面的评估,包括身体功能、认知功能和心理状况的评估。

评估结果将为制定个性化的康复计划提供依据。

2. 制定目标根据评估结果,制定明确的康复目标。

目标应该具体、可量化和可达到,例如恢复部分肢体功能、改善言语表达能力等。

健康讲座-脑卒中患者早期康复训练每日操 脑卒中是一种脑血管血液循环障碍的疾病。

由于对脑卒中早期诊治医疗水平和抢救水平大大提高,降低了死亡率。

但脑卒中致残率相当高,严重影响患者的生活质量,增加了社会及家庭负担,因此,脑卒中康复训练早期参与特别重要。

我们制作了脑卒中康复训练每日操和脑卒中康复的正确体位,有助于患者预防和减低后遗症,促进肢体功能障碍的恢复,争取早日康复,达到生活自理,回归社会。

一、正确体位:1.仰卧位:为保持正确的仰卧位,需使用3个枕头。

枕头1:垫于头下,但不宜于高,面部朝向患侧。

枕头2:为防止肩胛骨前后缩,在肩后部垫一个比躯干略高的枕头,使肩关节呈外展位,将伸展的上肢置于枕上。

前臂伸直旋后,手掌心向上,手指伸展,张开。

枕头3:为防止患侧骨盆后缩,在患侧骨盆及大腿下垫枕,防止髋关节外展外旋,使膝关节呈轻度屈曲位。

2.健侧卧位:健侧在下,患侧在上。

患侧上肢下垫一枕头,使患侧肩部前伸,肘关节伸展,前臂旋前,腕关节背伸。

患侧骨盆旋前,髋关节自然呈半屈曲位,置于枕上。

患足与小腿尽量保持垂直位。

3.患侧卧位:患侧在下,健侧在上。

患侧上肢前伸使肩部向前,上臂前伸以避免肩关节受压和后缩,肘关节伸展,手指张开,掌心向上。

健侧下肢屈髋屈膝前置于枕上,患侧髋关节微后伸,膝关节屈曲。

二、上肢康复训练:目的是防止发生肩肘腕指关节挛缩,同时诱发患侧上肢分离运动出现。

1.肩关节运动:患者双手十指交叉,患手拇指位于健手拇指之上置于腹部,用健侧上肢带动患侧上肢作上举运动,尽量举至头顶。

2.肘关节运动:患者双手十指交叉(交叉方法同前),双侧上臂紧贴胸臂,在胸前作伸肘屈肘运动,屈肘时尽量将双手碰到胸壁。

3.腕关节运动: 患者双手十指交叉,患手拇指位于健手拇指之上,肘关节屈曲置于胸前,双侧上臂紧贴胸壁,用健手腕关节带动患侧作腕关节屈伸运动,先左后右。

4.掌指关节运动: 患手四指伸直并拢,用健手握住患手四指,拇指抵住手背近侧指关节处作掌指关节屈伸运动。

脑卒中早期康复指南生活中我们总会遇见有明显身体活动障碍、说话不清楚、理解困难、眼睛偏向一侧凝视,甚至瘫痪的人,了解后才知道他们在过去的某个时间突发过脑卒中,也就是人们常说的中风。

什么是脑卒中?脑卒中包括缺血性和出血性两种,在我国各类疾病中居首位,一般容易在寒冷季节发生,此外,在午休前后发病率也较高,近年该病的发生率不断提升,发病人群主要是60岁左右的老年人,该病一旦发生极易造成患者身体残疾,在严重威胁人类生命健康的同时给患者家人和社会带来了极大的负担。

而对脑卒中患者进行早期康复治疗能明显改善患者日后的生活质量,提高患者及家人的幸福度。

早期康复有什么意义?早期康复一般指患者从发病48小时到发病四周的第一阶段的康复,数据显示,早期康复可以使患者的运动功能、认知能力及心理状态得到不同程度的恢复,同时可以降低肩手综合征、血栓及肺炎发生的风险,提高病人日常生活的活动能力。

目前,我国康复医学发展还不够完善,康复知识普及率并不高,多数患者在急性期接受的主要是药物治疗加上简单的功能锻炼,病情稳定后多数患者选择回家,家属康复知识也有限,患者往往得不到专业的康复指导,最终与最佳康复机会擦肩而过,严重影响日后患者生活质量。

所以。

下面将从运动、语言、认知、吞咽及其它并发症几个方面进行总结,以期为大家带来一些帮助脑卒中患者康复的指导意见。

1、身体功能康复训练:(1)体位、关节康复训练:鼓励患者采用侧卧或健侧卧,尽量避免直接仰卧及半卧,坐姿应尽量保持正确,护理人员及家属应在患者身体处于安全的条件下帮助患者改变体位,适当进行体位转移,此外,应及时帮助患者活动身体的各个关节,提升关节灵活度,如穿衣、吃饭、写字等,对于患病的肢体应格外小心,避免出现机械性伤害。

(2)站立、行走康复训练:站立、行走是保证每个人进行正常社会生活的前提,脑卒中一旦发生约 3/5的患者会遗留下肢运动障碍,使患者的站立、行走能力受损,所以下肢运动功能的恢复程度直接关系患者能否回归正常家庭生活,在患病早期,应及时对患者进行双腿的负重训练、站立时帮助患者的身体重心进行前后、左右移动,转换方向移动等,同时髋关节能够活动,进行弯曲、迈步、踏步等,但家属及医护人员应及时搀扶,防止患者因站立不稳发生跌倒。

脑卒中早期康复治疗指南【2020版】本指南的目的是为了根据脑卒中康复评估和治疗的最新循证医学进展,推荐临床评估和治疗的共识性意见,以便于在我国综合医院的神经内科推广普及脑卒中早期康复。

该指南参考了2012年《中国脑卒中康复治疗指南简化版》的主要内容,采用了证据水平和推荐强度等标准。

二、脑卒中早期康复的开始时机和康复强度脑卒中早期康复的开始时间应该是在患者稳定后的24小时内。

康复强度应该根据患者的身体状况和功能障碍程度而定,并且应该逐渐增加。

三、脑卒中早期良肢位摆放、体位转移和关节活动度训练良好的肢体位姿和体位转移对于脑卒中患者的康复非常重要。

应该进行关节活动度训练,以避免肌肉僵硬和关节强直。

四、脑卒中早期站立、步行康复训练站立和步行训练是脑卒中患者康复的重要组成部分。

应该根据患者的身体状况和功能障碍程度,逐步进行站立和步行训练。

五、脑卒中后的肌力训练和康复肌力训练是脑卒中患者康复的重要组成部分。

应该根据患者的身体状况和功能障碍程度,逐步进行肌力训练。

六、脑卒中后肌张力变化和痉挛的康复脑卒中后肌张力变化和痉挛是常见的并发症。

应该进行有效的康复治疗,以减轻肌张力和痉挛。

七、脑卒中后早期语言功能的康复语言功能障碍是脑卒中患者常见的并发症。

应该进行早期的语言功能康复治疗,以促进患者的恢复。

八、脑卒中后认知障碍的康复认知障碍是脑卒中患者常见的并发症。

应该进行认知功能康复治疗,以促进患者的恢复。

九、脑卒中后吞咽障碍的康复和营养管理吞咽障碍是脑卒中患者常见的并发症。

应该进行吞咽功能康复治疗和营养管理,以促进患者的恢复。

十、脑卒中后心脏功能和呼吸功能康复心脏功能和呼吸功能康复是脑卒中患者康复的重要组成部分。

应该进行有效的康复治疗,以促进患者的恢复。

十一、脑卒中后肩痛、肩关节半脱位和肩手综合征的康复肩痛、肩关节半脱位和肩手综合征是脑卒中患者常见的并发症。

应该进行有效的康复治疗,以减轻疼痛和恢复功能。

十二、脑卒中后深静脉血栓和肺栓塞的预防和康复深静脉血栓和肺栓塞是脑卒中患者常见的并发症。

脑卒中早期康复治疗研究论文【摘要】从早期康复治疗的机制、开始时间、治疗方式、早期康复治疗中需要注意的问题等几个方面对近5年来脑卒中后早期康复治疗现状进行综述。

早期康复治疗作为脑卒中患者康复的第一站,采用科学、合理的康复方式,能够最大限度地恢复患者的神经功能,提高其生活质量。

在进行早期康复治疗时,同时需对患者进行适当的心理干预,要因人而异,制定合适的康复方案。

【关键词】脑卒中早期康复随着医学的发展,脑卒中的死亡率明显下降,但其致残率仍居高不下,达80%以上[1]。

此类病人生活质量降低,给家庭和社会都带来了沉重的负担,因此促进病人各项功能的尽快恢复是医务人员关注的重点问题。

早期康复治疗能够明显改善病人的各种功能和预后,提高病人的生活质量。

本文将脑卒中后早期康复治疗的近况作一综述。

1早期康复治疗的机制脑可塑性和大脑功能重组理论是康复治疗中枢神经系统(CNS)损伤最重要的理论基础。

缪鸿石等[2]认为,通过反复的特定的康复训练可使脑损伤区丧失的神经功能由原不承担该区功能的脑区部分代偿。

经失神经超敏反应,潜伏通路和突触的启用及轴突出芽等机制[3]可实现CNS的功能重组。

早期康复治疗可以促使潜伏通路和突触的启用,大脑对刺激发生反应性的突触形成,周围神经组织通过轴突的侧枝芽生,可能使临近失神经支配的组织重新获得支配,病灶周围组织的代偿使神经反馈回路得以重建。

早期康复针对病灶周围半暗带,通过增加脑血流量(CBF),从而改善短期内尚存活的脑细胞。

李飞等[4]的研究证实,早期康复组大脑平均CBF比对照组明显升高(P 2早期康复治疗开始的时间以前普遍认为脑卒中后半年以内开始的康复治疗都属早期康复治疗。

目前,康复医学专家普遍认为,只要急性脑卒中病人生命体征稳定,神经系统症状不再进展,48h后即可开始康复治疗,也有学者认为早期康复在生命体征稳定后12h开始[5]。

对于中枢神经损伤的再生与修复过程而言,有研究认为偏瘫病人运动功能的恢复可在发病数日开始,1~3个月可达到最大程度的恢复,3个月后恢复减慢,6个月后有90%的病人恢复达到顶点[6]。

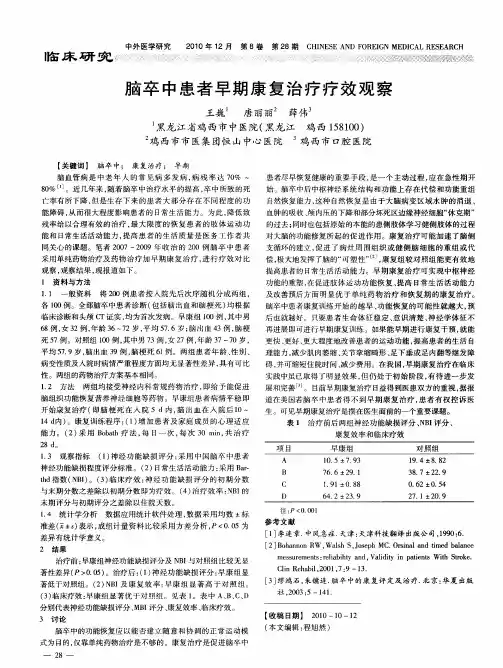

早期康复治疗对脑卒中患者的影响目的探讨早期康复治疗对脑血管病偏瘫患者肢体功能恢复及日常生活活动(ADL)能力的作用。

方法选择急性脑血管偏瘫患者110例,均为首发病,随机分为康复组及对照组。

康复治疗组患者在神经科常规治疗基础上给予简单常规的兼得治疗,以运动疗法为主,对照组给予神经科常规治疗。

每例患者在治疗前,治疗后2 w、1个月及6个月时分别用Fugl-Meyer运动功能(FMA)量表测试运动功能、改良Barthel指数量表(MBI)测试ADL能力和神经功能缺损评分。

结果早期康复治疗组患者1个月及6个月时ADL运动功能恢复明显优于对照组。

结论早期康复治疗对脑卒中偏瘫患者运动功能和日常生活活动能力具有良好的促进作用,可提高其生活质量,减少日后并发症。

标签:脑卒中;早期康復目前脑卒中具有发病率高、病死率高、致残率高的”三高”特点。

近几年来,随着诊疗水平的提高,脑血管病的病死率有所下降,但生存下来的患者大部分存在不同程度的运动、语言、认知等功能障碍,从而大大影响患者生活质量,给家庭、社会带来沉重负担。

如能在急性期注重开展康复治疗,就可以有效地防止残疾的形成的加重,提高患者的生活自理能力。

笔者通过110例脑卒中患者进行早期康复治疗的疗效观察,报告如下。

1资料与方法1.1一般资料①符合1995年全国第四届脑血管病会议的诊断标准[1],经颅脑CT或MRI确诊的实效病发者;②年龄在45~78岁,无严重的心脑肾等脏器病患者;③均存在肢体功能障碍;④生命体征稳定48 h后,格拉斯哥昏迷量表(GSC)>8分。

1.2一般资料2005年7月~2013年12月在云南省普洱市中医医院内科及老年病科住院的急性脑卒中患者110例,均符合上述病例选择标准,随机分为早期康复组和对照组,两组一般资料无明显差异(P>0.05),见表1。

1.3方法药物治疗组单纯给予传统的常规药物治疗。

早期康复治疗组在药物治疗的同时给予康复治疗,即在发病后48 h、生命体征平衡、神经系统体征不再进展时开始康复治疗。

脑卒中患者早期康复的护理

摘要:综述对脑卒中患者早期康复的时机,心理康复护理、运动功能康复训练、吞咽障碍的护理予以总结。

阐述在脑卒中患者早期康复介入尤为重要。

关键词:脑卒中;早期康复护理;康复训练;生存质量

脑卒中又称脑血管意外,主要是指脑动脉系统病变引起的血管痉挛、闭塞或破裂,造成急性发展的脑局部循环障碍和以偏瘫为主的肢体功能的损害[1]。

其发病急,病程长,致残率高,复发率高。

随着人们生活水平的提高,脑卒中发病趋向年轻化,20-40岁都可发生,成为威胁人类健康和生命的主要疾病之一。

多项研究认为脑卒中后患者的生存质量均有不同程度下降[2]。

它不仅使患者的身心健康受到严重影响,而且还增加家庭和社会的负担,因此脑卒中早期康复介入显得极为重要。

在积极治疗预防并发症的同时,早期进行康复治疗和护理,可最大限度发挥患者残存肢体功能,提高其生活质量。

现将脑卒中患者早期康复护理综述如下。

1 早期康复的时机

脑卒中后肢体功能康复的最佳时间是在发病后3个月以内,只要患者生命体征稳定,神经系统症状不再恶化,既可进行康复。

一般脑梗塞患者病后2-3天,脑出血可稍推迟1周左右。

也有认为康复时间越早越好,从发病至24小时内是采取被动与主动相结合的功能锻炼的最佳时间[3]。

但卒中急性期病人病情变化快,对护理

技术要求高,既要求对生命体征的护理,也要求较多预防性和对症性康复护理。

2 心理康复护理

2.1 急性期的心理护理

脑卒中患者突然瘫痪,丧失生活自理能力,出现不同程度的心理障碍或心理问题,表现为抑郁、焦虑、自卑[4]。

急性期患者由于对疾病缺乏了解,神志清醒患者对突来的生理功能障碍产生恐惧、消极和悲观的心理情绪,担心预后不理想。

因此,医护人员要做好健康宣教,为患者提供有关疾病、治疗及预后的可靠信息,关心尊重病人,避免刺激和损伤病人自尊的言行,指导病人正确的面对疾病,克服急躁心理和悲观情绪,增强患者战胜疾病的信心,更好的配合治疗。

2.2 恢复期的心理护理

脑卒中致残率高,功能恢复需要较长的时间。

在脑卒中偏瘫恢复期,对患者情绪影响最大的瘫痪问题,应给与较大的关注。

患者多为年老体弱,消化功能差,要协助做好生活护理,如翻身、擦澡、洗脚、喂饭、喝水等,学会看懂患者的手势来代替语言表达;使患者感受到医护人员的关怀,尽量满足患者心理、生理上的需求;反复强调康复训练的重要性,指导患者主动或被动运动,循序渐进,以达到生活能力的早期重建,增加患者自信心;鼓励患者尽自己最大能力完成日常生活,如洗脸、漱口,并及时给予鼓励和肯定;督促和教育其亲属多探视,帮助其摆脱孤独的境地,消除焦虑抑郁心

理。

2.3 后遗症期的心理护理

后遗症期患者表现为肌肉或关节痉挛、挛缩畸形、姿势异常等[5],病人自尊心均有一定程度的伤害,由于自身存在的缺陷,使

得他们在与别人交往相处过程中存在一定的压力,护士就应该增强

与他们的沟通,鼓励他们与别人沟通,并通过一些事例向他们提供

心理支持[6]。

3 良肢位的摆放及体位变换

脑卒中急性期,患者大部分时间都是在床上渡过,不良的姿势会使痉挛增加。

康复体位又称良肢位,使肢体处于功能位置,对抑制痉挛、预防肩关节半脱位、早期诱发分离运动等均能起到良好的作用。

每2小时翻身一次,预防压疮的发生。

4 运动功能康复训练

早期进行肌力训练对神经系统的功能恢复有较好的促进作用。

偏瘫早期通过被动运动,并配合主动运动,使大脑皮质传递神经冲动,可兴奋病变脑部组织,促进肢体主动运动的出现,还可以改善瘫痪肌肉的血液循环,防止肌肉萎缩[7]。

4.1 按摩

按摩促进血液循环及淋巴回流,以减少肿胀,也是对患肢的感觉刺激。

按摩一般从远端向近端轻柔缓慢进行,对瘫痪肌群要予以擦摩和揉捏,对肌张力高的肌群用按抚性质的推摩,使其放松,每天2次,每次15-20min。

4.2 关节的被动运动

对患者患侧肢体的各关节进行被动活动,目的是保持患侧肢体各关节的正常活动度,为日后恢复肢体运动功能起着至关重要的作用。

关节被动活动应遵循:大关节→小关节,躯干→上肢→下肢的顺序,每个关节被动活动的角度应比正常活动度小5°~10°,不可过大,且动作频率要舒缓,以免损伤关节,每个动作每次可重复5~10次,每天至少进行2遍[8]。

4.3 主动运动

病情稳定期只要不妨碍治疗就应对患者进行肢体的训练活动。

对偏瘫肢体关节做无痛范围的曲、伸、内旋、外展被动活动,主动辅助活动。

还可借助滚筒、沙磨板等器具进行上肢分离运动及控制能力训练及下肢的床上桥式运动,并训练健侧肢体。

协助患者向健侧和患侧做翻身训练,逐步从被动运动过渡到主动运动。

5 吞咽障碍护理

对轻度吞咽功能障碍者的病人,重点为吞咽方法的训练和饮食指导;对于重度吞咽功能障碍的病人,重点为吞咽肌群及吞咽方法的训练。

5.1 吞咽方法训练

①声门上吞咽法:先吸气,吞咽前与吞咽时憋住气,使声带闭合封闭喉部后再吞咽,吞咽后咳嗽一下,将肺内气体排出,以喷出残留在咽喉部的食物残渣;②mendesohn法:延长环状软骨咽喉张开的时间,当喉向上向前移动至最高点时,环状软骨咽喉张开最大,故吞咽后将

喉结在最高点易停留一些时间,使食物便于进入食管。

5.2 吞咽肌群训练

①舌肌的运动训练:轻中度吞咽功能障碍者,嘱病人舌头向前伸出,左右运动摆向口角,舌尖舔上、下唇及上腭;重度吞咽功能障碍者,护士用湿纱布裹住舌头引导向各个方向运动,上抬、卷曲、顶上腭,有力量时可用压舌板给抗阻,以加强肌肉力量,扩大可动性,每天饭前3次,每次5min~10min。

②咀嚼肌群训练:用拇指指腹在面颊部进行环形按摩,每天2次。

③喉肌训练:肢体活动无障碍者,嘱病人用手指握喉结做上下活动,做空吞咽动作;肌体活动有障碍者,护士帮助活动,上午、下午各做20次。

④软腭的训练:用冰棉签在软腭上做快速摩擦,刺激软腭,咽部引起吞咽,嘱病人发出“啊、喔”的声音,软腭就会自动抬高,有利于吞咽,每天3次,饭前30min进行[9]。

5.3 进食训练

鼓励能吞咽的病人进食,每天保障总热量,进食高蛋白、高维生素的食物;选择软饭,半流质或糊状的黏稠食物,避免粗糙、干硬、辛辣等刺激性食物;少量多餐,给病人充足的进餐时间,以利于充分咀嚼。

从健侧喂食,尽量把食物放在舌根以利于吞咽,如有食物滞留口内,鼓励病人用舌的运动将食物后送以利吞咽,进食后应保持坐立位30min~60min,防止食物反流。

病人吞咽困难,不能进食时给予营养支持,遵医嘱胃管鼻饲并做好留置胃管的护理。

6 日常生活(adl)训练

包括进食、大小便、入厕、穿衣、沐浴、床椅转移、行走。

上下楼梯、整洁、修饰10项内容,可穿插在上述功能康复的过程中进行,并随运动、言语、认知功能的提高而提高。

但需防止adl训练中健侧功能代偿过度而致患侧失去功能恢复机会。

故建议在病人残损功能不再恢复时进行全面adl训练,发挥健侧替代功能,提高自理能力[10]。

综上所述,脑卒中是脑血管疾病中的常见病,在其康复治疗过程中,人们逐步认识到中枢神经系统在损伤后具有结构和功能上的可塑性。

神经系统的这种可塑性能通过不断学习与训练得到强化和巩固[11]。

脑卒中后康复的患者,其功能障碍的存在往往为时较长,这决定了康复护理的长期性和延伸性。

康复护理的目标是通过教育和训练,使患者由被动地接受他人的护理变为自己照料自己的自我护理。

大量的临床实践证明,早期、科学、合理的康复训练能缩短病程,促进疾病康复,减轻患者痛苦,提高患者生活质量,使其尽快地回归社会,回归家庭。

参考文献

[1] 李树贞,赵曦光.康复护理学[m].人民军医出版社,2001,9(1):187.

[2] 张美霞,张茹英,张美荣,等.脑卒中病人生活质量的多中心研究[j].护理研究,2004,18(ia):37-38.

[3] 胡荣东,肖爱军.急性缺血性脑血管病超早期功能锻炼时间窗的临床应用[j].实用护理杂志,2002,18(4):5-6.

[4] 周玉珍.护理干预对脑梗塞抑郁焦虑病人心理的影响[j].国际

护理学杂志,2006,25(11):931.

[5] 董继革.健康教育在脑卒中康复护理中的应用效果的观察[j].中国医药导刊,2009,12(1):145.

[6] 李春梅,宁雪,李清,健康教育在急性脑梗死患者中的应用[j].齐鲁护理杂志,2008,14(23):104-105.

[7] 张丽娟,杜丽华,李波,等.早期肢体功能锻炼对脑卒中患者康复的影响[j].中国中医药现代远程教育,2010,8(22):87. [8] 董继革.健康教育在脑卒中康复护理中的应用效果的观察[j].中国医药导刊,2009,12(1):145.

[9] 叶茂林,潘虹,庄迎九.假性延髓麻痹病人吸入性肺炎的护理干预[j].实用临床医学杂志(护理版),2008(4):28.

[10] 于维东,范红杰,张文娟.偏瘫康复理论与实践(续一)[j].现代康复,2001,5(4):9.

[11] 梅雪艳.脑卒中早期的康复护理[j].中国社区医师,2006,22(8):111.。