实验4 食品中常见霉菌形态及微生物菌落 特征观察共20页

- 格式:ppt

- 大小:2.24 MB

- 文档页数:20

霉菌的形态观察实验一.实验目的1.掌握配制合成马铃薯培养基(PDA)的一般方法。

2.学习并掌握观察霉菌形态的基本方法。

3.了解并掌握四类霉菌(根霉、毛霉、曲霉、青霉)的基本形态特征。

二.实验原理1.霉菌霉菌可产生复什分枝的菌丝体,分基内菌丝和气生菌丝,气生菌丝生长到一定阶段分化产生繁殖菌丝,由繁殖菌丝产生孢子。

霉菌菌丝体(尤其是繁殖菌丝)及孢子的形态特征是识别不同种类霉菌的重要依据。

霉菌菌丝和孢子的宽度通常比细菌和放线菌粗得多(约 3-10μm ),常是细菌菌体宽度的几倍至几十倍,因此,用低倍显微镜即可观察。

观察霉菌的形态有多种方法,常用的有直接制片观察法、载玻片培养观察法和玻璃培养观察法三种方法,本节课用载玻片培养观察法。

2.载玻片培养法(小培养法)用无菌操作将培养基琼脂薄层小块(约1cm2)置于载玻片上,接种后盖上盖玻片培养,霉菌即在载玻片和盖玻片之间的有限空间内沿盖玻片横向生长。

培养一定时间后,将载玻片上的培养物置于显微镜下观察。

这种方法既可以保持霉菌自然生长状态,还便于观察不同发育期的培养物。

三.实验器材1.菌种:曲霉 ( Aspergillus sp. ) ,青霉(Penicillium sp.),根霉( Rhizopus sp. ) 和毛霉(Mucor sp. )培养 2-5d 的斜面培养物。

2. 培养基:马铃薯培养基(PDA)3. 仪器或其他用具:超净台,无菌吸管,接种环,酒精灯,平皿,载玻片,盖玻片, U 型玻棒,解剖刀,镊子, 50% 乙醇, 20%的甘油,滤纸片,以及显微镜等。

四.实验步骤载玻片培养观察法(小培养法)1.培养小室的准备及灭菌在平皿皿底铺一张略小于皿底的圆滤纸片,再放一 U 形玻棒,其上放一块洁净载玻片和两块盖玻片,盖上皿盖、包扎后于 110 ℃ 灭菌20-30min ,不烘干,备用。

2.琼脂块的制作取已灭菌的马铃薯培养基(PDA)无菌操作注入两个已灭菌平皿中,使之凝固成薄层。

山东大学实验报告2017年11月6日________________________________________ _________________________ 科目:微生物学实验题目:霉菌的培养及形态观察姓名:丁志康一、目的要求1.学习并掌握观察霉菌形态的基本方法。

2.了解四类常见霉菌的基本形态特征。

二、基本原理霉菌可产生复什分枝的菌丝体,分基内菌丝和气生菌丝,气生菌丝生长到一定阶段分化产生繁殖菌丝,由繁殖菌丝产生孢子。

霉菌菌丝体(尤其是繁殖菌丝)及孢子的形态特征是识别不同种类霉菌的重要依据。

霉菌菌丝和孢子的宽度通常比细菌和放线菌粗的多(约为3-10μm),常是细菌菌体宽度的几倍至几十倍,因此,用低倍镜即可观察。

观察霉菌的形态有多种方法,常用的有下列三种:1. 直接制片观察法:是将培养物置于乳酸石碳酸棉蓝染色液中,制成霉菌制片镜检。

用此染色制成的霉菌制片的特点是:细胞不变形;具有防腐作用,不易干燥,能保持较长时间;能防止孢子飞散;染色的蓝色能增强反差。

必要时,还可用树胶封固,制成永久标本长期保存。

2.载玻片培养观察法:用无菌操作将培养基琼脂薄层置于载玻片上,接种后盖上盖玻片培养,霉菌就在载玻片和盖玻片之间的有限空间内沿盖玻片横向生长。

培养一定时间后,将载玻片上的培养物置显微镜下观察。

这种方法既可以保持霉菌自然生长状态,还便于观察不同发育期培养物。

3.玻璃纸培养观察法:玻璃纸是一种透明的半透膜,将灭菌的玻璃纸覆盖在琼脂平板表面,然后将霉菌接种于玻璃纸上,经培养,霉菌在玻璃纸上生长形成菌苔。

观察时,揭下玻璃纸,固定在载玻片上直接镜检。

这种方法既能保持霉菌的自然生长状态,也便于观察不同生长期的形态特征。

本次试验使用的是第二种方法,即载玻片培养观察法。

三、器材1、菌种:曲霉,青霉,根霉和毛霉培养2-5d的马铃薯斜面培养物。

2、培养基:土豆琼脂培养基。

3、溶液或试剂:蒸馏水。

4、仪器或其他用具:无菌吸管,平皿,载玻片,盖玻片,U形玻棒,解剖针,解剖刀,镊子,95%乙醇以及显微镜等。

实验4放线菌、酵母菌、霉菌形态观察.实验四放线菌、酵母菌、霉菌形态观察(一)放线菌的形态观察1 目的观察放线菌的基本形态特征掌握培养放线菌的几种方法2 原理放线菌一般由分枝状菌丝组成,它的菌丝可分为基内菌丝(营养菌丝)、气生菌丝或有孢子丝三种。

放线菌生长到一定阶段,大部分气生菌丝分化成孢子丝,通过横割分列的方式产生成串的分生孢子。

孢子丝形态多样,有直、波曲、钩状、螺旋状、轮生等多种形态。

孢子也有球形、椭圆形、杆状和瓜子状等等。

它们的形态构造都是放线菌分类鉴定的重要依据。

放线菌的菌落早期绒状同细菌菌落月牙状相似,后期形成孢子菌落呈粉状、干燥,有各种颜色呈同心圆放射状。

3 材料3.1 菌种灰色链霉菌(Str. griseus),天蓝色链霉菌(Str. coelicolor),细黄链霉菌(Str.microflavus)。

3.2 培养基高氏1号培养基。

3.3 器皿培养皿,载玻片、盖玻片、无菌滴管、镊子、接种环、小刀(或刀片)、水浴锅,显微镜,超净工作台,恒温培养箱。

4 流程4.1插片法: 倒平板→插片→接种→培养→镜检→记录绘图4.2压印法: 倒平板→划线接种→挑取菌落→加盖玻片→镜检→记录绘图4.3埋片法: 倒琼脂→切槽→接种→培养→镜检→记录绘图5 步骤5.1插片法5.1.1倒平板将高氏1号培养基熔化后,倒10~12毫升左右于灭菌培养皿内,凝固后使用.5.1.2插片将灭菌的盖玻片以45度角插入培养皿内的培养基中,插入深约为1/2或1/3(图5-1)。

5.1.3接种与培养用接种环将菌种接种在盖玻片与琼脂相接的沿线,放置28℃培养3~7天。

5.1.4观察培养后菌丝体生长在培养基及盖玻片上,小心用镊子将盖玻片抽出,轻轻擦去生长较差的一面的菌丝体,将生长良好的菌丝体面向的载玻片,压放于载玻片上。

直接在显微镜下观察。

5.2压印法5.2.1制备放线菌平板同5.1.1。

在凝固的高氏1号培养基平板上用划线分离法得到单一的放线菌菌落。

实验三、霉菌的形态观察

一、实验目的:

(1)观察霉菌的群落特征

(2)观察霉菌个体形态及各种无性孢子的形态

(3)掌握霉菌的制片方法

二、实验原理:

霉菌是由许多较之在一起的菌丝体构成。

在超市的条件下,霉菌可以生长出丝状,绒毛状或蜘蛛网状的菌丝体。

单个菌丝在显微镜下观察呈管状,有的霉菌其菌丝有横隔膜,将菌丝分割为多细胞,成为有隔菌丝。

有点霉菌,其菌丝没有横隔膜,称为无隔菌丝。

菌丝的直径比一般细菌和放线菌菌丝大几倍到几十倍。

菌落形态较大,质地较疏松,其疏松程度不等,颜色各异。

菌丝体经制片后可用低倍或高倍显微镜观察。

在观察时,要注意菌丝直径大小,菌丝体有无横隔膜,营养菌丝有无假根,无性繁殖或有性繁殖时形成的孢子种类及着生方式。

由于霉菌的菌丝较大,而且孢子容易飞散,如将菌丝体制与水中易变形,故观察时用浸片法将其置于乳酸石碳酸棉溶液中、菌丝和孢子染成蓝色,保持菌丝体圆形,使细胞不易干燥,并有杀菌作用。

三、实验材料:

(1)菌种:产黄青霉、黄曲霉、黑根霉

(2)时间和溶液:乳酸石炭酸棉溶液

(3)仪器和其他物品:显微镜、接种环、载片、擦镜纸等

四、实验内容:

产黄青霉:顶囊分生孢子梗分生孢子小梗分生孢子有横隔膜黄曲霉:分生孢子梗分生孢子小梗分生孢子有横隔膜

黑根霉:假根匍匐枝孢子顶囊孢子囊舟孢子囊孢子囊孢子

五、实验结果:

六、讨论

(1)霉菌的无性繁殖和有性繁殖的孢子各有几种?

无性繁殖——无形孢子:游动孢子、包囊孢子、分生孢子、节孢子、厚垣孢子、芽孢子掷孢子

有性繁殖——有性孢子:卵孢子、接合孢子、子囊孢子、担孢子。

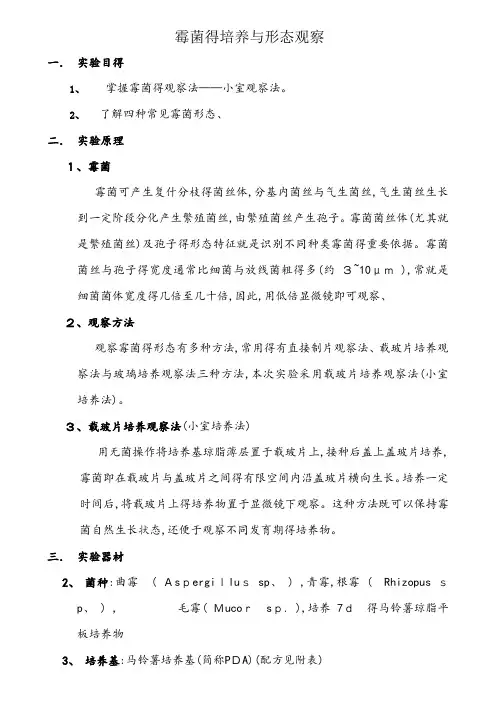

霉菌得培养与形态观察一.实验目得1、掌握霉菌得观察法——小室观察法。

2、了解四种常见霉菌形态、二.实验原理1、霉菌霉菌可产生复什分枝得菌丝体,分基内菌丝与气生菌丝,气生菌丝生长到一定阶段分化产生繁殖菌丝,由繁殖菌丝产生孢子。

霉菌菌丝体(尤其就是繁殖菌丝)及孢子得形态特征就是识别不同种类霉菌得重要依据。

霉菌菌丝与孢子得宽度通常比细菌与放线菌粗得多(约3~10μm ),常就是细菌菌体宽度得几倍至几十倍,因此,用低倍显微镜即可观察、2、观察方法观察霉菌得形态有多种方法,常用得有直接制片观察法、载玻片培养观察法与玻璃培养观察法三种方法,本次实验采用载玻片培养观察法(小室培养法)。

3、载玻片培养观察法(小室培养法)用无菌操作将培养基琼脂薄层置于载玻片上,接种后盖上盖玻片培养,霉菌即在载玻片与盖玻片之间得有限空间内沿盖玻片横向生长。

培养一定时间后,将载玻片上得培养物置于显微镜下观察。

这种方法既可以保持霉菌自然生长状态,还便于观察不同发育期得培养物。

三.实验器材2、菌种:曲霉( Aspergillus sp、 ) ,青霉,根霉 ( Rhizopus sp、 ) , 毛霉( Mucorsp. ),培养 7d得马铃薯琼脂平板培养物3、培养基:马铃薯培养基(简称PDA)(配方见附表)4、仪器或其她用具:平皿,载玻片,盖玻片,无菌吸管,U 型玻棒,解剖刀,镊子,50%乙醇,20%甘油,显微镜,接种环,酒精灯等四.实验内容a)配置150ml得PDA(霉菌)培养基,然后高温灭菌。

b)培养小室得灭菌:在平皿皿底铺一张略小于皿底得圆滤纸片,再放一U形玻棒,其上放一洁净载玻片与两块盖玻片,盖上皿盖,包扎后于110℃灭菌20~30分钟,烘干备用。

c)倒平板:取已灭菌得马铃薯琼脂培养基各6~7ml 注入另两个灭菌平皿中,使之凝固成薄层。

用解剖刀切培养基:在无菌操作得情况下,利用解剖刀将培养基切成d)1cmx1cm得琼脂块,并将其移至上述培养室中得载玻片上(每片放两块 )。

霉菌的形态实验报告霉菌的形态实验报告引言:霉菌是一类微生物,广泛存在于自然界中的土壤、空气、水体以及植物和动物体内。

它们具有多样的形态和结构,对人类和环境有着重要的影响。

本实验旨在通过观察和研究霉菌的形态特征,了解其生长和繁殖方式,进一步认识霉菌的生物学特性。

实验材料与方法:1. 霉菌培养基:将适量的琼脂糖、葡萄糖、酵母粉和琼脂按比例混合,加入适量的蒸馏水,混合均匀后加热煮沸,倒入培养皿中,冷却凝固。

2. 霉菌样品:从自然环境中采集到的霉菌样品,如土壤、腐烂的植物等。

3. 实验器材:培养皿、显微镜、移液管、烧杯等。

实验步骤:1. 准备好霉菌培养基,将其倒入培养皿中,待凝固。

2. 从采集到的霉菌样品中取一小块,用移液管将其转移到培养皿的表面,轻轻涂抹均匀。

3. 将培养皿放入恒温箱中,设置适宜的温度和湿度,培养一段时间。

4. 取出培养皿,用显微镜观察霉菌的形态特征,记录下所见。

实验结果与讨论:在观察过程中,我们发现了霉菌的多样形态。

有些霉菌呈现出菌丝状的结构,由细长的菌丝组成,形成一个复杂的网络。

这种菌丝状的结构有助于霉菌在环境中的生长和营养吸收。

另外,还有一些霉菌呈现出颗粒状或球状的形态,它们通常生长在潮湿的环境中,如水体或腐烂的植物上。

除了形态上的差异,我们还观察到了霉菌的颜色多样性。

有些霉菌呈现出白色或浅黄色,而另一些则呈现出绿色、黑色或红色等。

这是由于霉菌在生长过程中产生的色素的不同。

色素的产生与霉菌的代谢活动密切相关,不同的色素可能具有不同的生物学功能。

此外,我们还注意到霉菌在培养基上的分布情况。

有些霉菌呈现出均匀的分布,形成一个连续的菌落;而另一些则呈现出不规则的分布,形成散落的斑点。

这可能与霉菌在培养过程中的生长速度和竞争关系有关。

通过这次实验,我们对霉菌的形态特征有了更深入的了解。

霉菌的多样形态和色彩给我们展示了微观世界的奇妙之处。

同时,我们也认识到霉菌在自然界中的重要作用,它们可以分解有机物质,促进土壤肥沃化,还可以产生抗生素等有益物质。

第1篇一、实验背景食物发霉是日常生活中常见的问题,不仅影响食物的口感和营养价值,还可能对人体健康造成危害。

为了探究食物发霉的原因以及影响发霉程度的因素,我们设计了一系列实验,通过观察和记录不同条件下食物的发霉情况,分析食物发霉的原理和预防措施。

二、实验目的1. 了解食物发霉的原因和过程。

2. 探究温度、湿度、食物水分含量等因素对食物发霉程度的影响。

3. 寻找有效预防食物发霉的方法。

三、实验材料与工具1. 实验材料:面包、馒头、水果、蔬菜等易发霉的食物。

2. 实验工具:温度计、湿度计、微波炉、冰箱、保鲜膜、塑料袋等。

四、实验方法1. 温度对食物发霉的影响实验- 实验分组:将相同大小的面包分为三组,分别放置在常温(25℃)、低温(4℃)和高温(35℃)环境中。

- 观察记录:每隔一天观察并记录面包的发霉程度。

- 数据分析:比较不同温度下面包的发霉速度和程度。

2. 湿度对食物发霉的影响实验- 实验分组:将相同大小的面包分为三组,分别放置在干燥、潮湿和非常潮湿的环境中。

- 观察记录:每隔一天观察并记录面包的发霉程度。

- 数据分析:比较不同湿度下面包的发霉速度和程度。

3. 食物水分含量对发霉的影响实验- 实验分组:将相同大小的面包分为三组,分别进行微波炉烤干、正常放置和保持湿润处理。

- 观察记录:每隔一天观察并记录面包的发霉程度。

- 数据分析:比较不同水分含量下面包的发霉速度和程度。

4. 对比实验- 实验分组:将相同大小的面包分为两组,一组放置在常温潮湿环境中,另一组放置在常温干燥环境中。

- 观察记录:每隔一天观察并记录面包的发霉程度。

- 数据分析:比较不同条件下面包的发霉速度和程度。

五、实验结果与分析1. 温度对食物发霉的影响- 结果:高温条件下面包发霉速度最快,其次是常温,低温条件下面包发霉速度最慢。

- 分析:温度是影响食物发霉的重要因素,高温有利于微生物的生长和繁殖,从而加速食物发霉。

2. 湿度对食物发霉的影响- 结果:潮湿环境中面包发霉速度最快,其次是干燥,非常潮湿条件下面包发霉速度较慢。

一、实验目的1. 学习并掌握观察霉菌形态的基本方法;2. 了解常见霉菌(青霉、曲霉、根霉、毛霉)的基本形态特征;3. 熟练运用显微镜操作技术及无菌操作技术。

二、实验原理霉菌属于真菌的一种,其菌丝体由多个菌丝组成,分为基内菌丝和气生菌丝。

气生菌丝生长到一定阶段,分化产生繁殖菌丝,由繁殖菌丝产生孢子。

霉菌菌丝体(尤其是繁殖菌丝)及孢子的形态特征是识别不同种类霉菌的重要依据。

霉菌菌丝和孢子的宽度通常比细菌和放线菌粗得多,约为3-10μm,常是细菌菌体宽度的几倍至几十倍。

本实验采用载玻片培养观察法(小室培养法)观察霉菌的形态。

三、实验器材1. 菌种:青霉、曲霉、根霉、毛霉培养2-5d的马铃薯琼脂平板培养物;2. 培养基:土豆琼脂培养基;3. 溶液或试剂:乳酸石炭酸棉蓝染色液;4. 其他:无菌吸管、平皿、载玻片、盖玻片、接种针、显微镜等。

四、实验步骤1. 观察菌落特征:观察青霉、曲霉、根霉、毛霉平板中的菌落,描述其菌落特征,注意菌落形态的大小、菌丝的高矮、生长密度、孢子等。

2. 制片:取少量霉菌菌落,用无菌接种针挑取菌丝,滴加乳酸石炭酸棉蓝染色液,盖上盖玻片,制成临时玻片。

3. 显微镜观察:a. 低倍镜观察:观察菌丝的形态、颜色、排列等特征;b. 高倍镜观察:观察菌丝的横切面、孢子等特征。

4. 记录并分析结果:将观察到的菌丝形态、颜色、排列等特征与教材中常见霉菌的形态特征进行对比,分析所观察到的霉菌种类。

五、实验结果与分析1. 青霉:菌丝呈灰绿色,分生孢子梗直立,顶端产生大量分生孢子,分生孢子呈蓝绿色。

2. 曲霉:菌丝呈黄色或绿色,分生孢子梗呈放射状排列,顶端产生大量分生孢子,分生孢子呈绿色。

3. 根霉:菌丝呈白色,有明显的假根,分生孢子梗呈直角分叉,顶端产生大量分生孢子,分生孢子呈绿色。

4. 毛霉:菌丝呈白色或灰白色,分生孢子梗呈螺旋状排列,顶端产生大量分生孢子,分生孢子呈绿色。

通过本次实验,我们成功观察了青霉、曲霉、根霉、毛霉的形态特征,并学会了观察霉菌形态的基本方法。

实验十四霉菌的形态观察霉菌是一类微生物,它们属于真菌门,是一种多细胞生物。

霉菌广泛分布于自然界中,生活在空气中、食物表面、水中和土壤中等多种环境中,包括我们生活中的厨房、卫生间等地方。

在实验室中,我们可以通过显微镜来观察霉菌的形态。

实验材料:- 霉菌培养基- 霉菌培养物:包括淀粉酵解菌、酵母菌等- 显微镜- 盖玻片- 水- 碘液实验步骤:1. 准备霉菌培养基和培养物:用霉菌培养基培养淀粉酵解菌和酵母菌,放置于恒温器中,调节温度和湿度,让霉菌生长。

2. 取少量霉菌培养物,滴在盖玻片上,加上一滴水,用草角硼酸盐液覆盖,等待1-2分钟,然后用滤纸吸干草角硼酸盐液,使样本准备好。

3. 将准备好的样本翻转在显微镜盘中央,用显微镜对其进行观察,可以获得霉菌的形态特征。

4. 继续加上一两滴碘液,覆盖样本,观察数分钟,可以看到霉菌体内的淀粉颗粒和其他小结构。

实验结果:通过这个实验,我们可以观察到霉菌的形态和结构。

霉菌体形各异,有单细胞和多细胞的两种形态。

其细胞质存在多个细胞质膜,使细胞内有许多纤维结构。

在显微镜下,我们还可以看到它们的菌丝和分生孢子。

分生孢子共分为两类:堆积生长型分生孢子和碎片生长型分生孢子。

前者是指在菌丝上生长出的长梢状团块,后者是指菌丝中间的结构会断裂并生长成新菌丝。

在观察时,我们也可以看到霉菌内部的细小结构,例如与淀粉的反应和颗粒。

霉菌是一种多结构、多形态的生物,它们广泛存在于自然环境之中。

通过观察霉菌的形态和结构,我们可以更加深入地了解这种生物,并且从中发现一些新的信息。

这个实验也提醒我们,我们生活中的许多地方都可能存在霉菌,需要保持卫生,并对容易滋生霉菌的物品进行及时清洁和消毒。

一、实验目的1. 学习并掌握观察霉菌形态的基本方法;2. 了解四类常见霉菌(青霉、曲霉、根霉、毛霉)的基本形态特征;3. 通过实验操作,提高显微镜操作技术及无菌操作技术。

二、实验原理霉菌是一类广泛存在于自然界中的真菌,其菌丝体可产生分枝,分为基内菌丝和气生菌丝。

气生菌丝生长到一定阶段会分化产生繁殖菌丝,由繁殖菌丝产生孢子。

霉菌菌丝体(尤其是繁殖菌丝)及孢子的形态特征是识别不同种类霉菌的重要依据。

霉菌菌丝和孢子的宽度通常比细菌和放线菌粗得多(约3-10微米),常是细菌菌体宽度的几倍至几十倍,因此,用低倍显微镜即可观察。

三、实验材料与仪器1. 菌种:青霉(Penicillium sp.)、曲霉(Aspergillus sp.)、根霉(Rhizopus sp.)、毛霉(Mucor sp.);2. 培养基:马铃薯琼脂培养基(PDA);3. 溶液或试剂:乳酸石炭酸棉蓝染色液、蒸馏水、50%乙醇、碘液;4. 器材:剪刀、镊子、载玻片、盖玻片、解剖针、显微镜、酒精灯、无菌操作台等。

四、实验方法与步骤1. 制备培养基:将马铃薯琼脂培养基加热溶解,冷却后倒入培养皿中,待凝固后备用。

2. 接种:用无菌操作将青霉、曲霉、根霉、毛霉分别接种于PDA培养基上,放入培养箱中培养。

3. 观察霉菌形态:(1)直接制片观察法:取少量培养皿中的霉菌菌丝,用解剖针挑取带有孢子的霉菌菌丝,滴加乳酸石炭酸棉蓝染色液或蒸馏水,盖上盖玻片,用显微镜观察。

(2)载玻片培养观察法(小室培养法):用无菌操作将培养基琼脂薄层置于载玻片上,接种后盖上盖玻片培养,霉菌即在载玻片和盖玻片之间的有限空间内沿盖玻片横向生长。

培养一定时间后,将载玻片上的培养物置于显微镜下观察。

4. 观察并记录:(1)菌丝体:观察菌丝体的颜色、粗细、分支情况等;(2)孢子:观察孢子的形状、大小、颜色等;(3)繁殖方式:观察霉菌的繁殖方式,如分生孢子、分生孢子梗等。

五、实验结果与分析1. 青霉(Penicillium sp.):菌丝体呈青绿色,有横隔,菌丝粗细均匀,分生孢子梗直立,分生孢子呈链状排列。

实验五霉菌形态及菌落特征的观察一、目的要求1.掌握观察霉菌形态的基本方法,并观察其形态特征。

2.掌握常用的霉菌制片方法二、基本原理霉菌菌丝较粗大,细胞易收缩变形,而且孢子很容易飞散,所以制标本时常用乳酸石炭酸棉蓝染色液。

此染色液制成的霉菌标本片其特点是:(a)细胞不变形;(b)具有杀菌防腐作用,且不易干燥,能保持较长时间;(c)溶液本身呈蓝色,有一定染色效果。

霉菌自然生长状态下的形态,常用载玻片观察,此法是接种霉菌孢子于载玻片上的适宜培养基上,培养后用显微镜观察。

此外,为了得到清晰、完整、保持自然状态的霉菌形态还可利用玻璃纸透析培养法进行观察。

此法是利用玻璃纸的半透膜特性及透光性,将霉菌生长在覆盖于琼脂培养基表面的玻璃纸上,然后将长菌的玻璃纸剪取一小片,贴放在载玻片上用显微镜观察。

三、器材曲霉(Aspergillussp.),青霉(Penicillium sp.),根霉(Rhizopus sp.),毛霉(Mucor sp.);乳酸石炭酸棉蓝染色液,20%甘油,查氏培养基平板,马铃薯培养基;无菌吸管,载玻片,盖玻片,U形棒,解剖刀,玻璃纸,滤纸等。

四、操作步骤1.一般观察法于洁净载玻片上,滴一滴乳酸石炭酸棉蓝染色液,用解剖针从霉菌菌落的边缘处取小量带有孢子的菌丝置染色液中,再细心地将菌丝挑散开,然后小心地盖上盖玻片,注意不要产生气泡。

置显微镜下先用低倍镜观察,必要时再换高倍镜。

2.载玻片观察法(1)将略小于培养皿底内径的滤纸放入皿内,再放上U形玻棒,其上放一洁净的载玻片,然后将二个盖玻片分别斜立在载玻片的两端,盖上皿盖,把数套(根据需要而定)如此装置的培养皿叠起,包扎好,用1.05kg/cm2,121.3℃灭菌20分钟或干热灭菌,备用。

(2)将6—7ml灭菌的马铃薯葡萄糖培养基倒入直径为9cm的灭菌平皿中,待凝固后,用无菌解剖刀切成0.5—1cm2的琼脂块,用刀尖铲起琼脂块放在已灭菌的培养皿内的载玻片上,每片上放置2块。

一、实验目的1. 学习并掌握观察霉菌形态的基本方法;2. 了解四类常见霉菌(曲霉、毛霉、青霉、根霉)的基本形态特征;3. 巩固显微镜操作技术及无菌操作技术。

二、实验原理霉菌属于真菌的一种,可产生分枝的菌丝体,分为基内菌丝和气生菌丝。

气生菌丝生长到一定阶段分化产生繁殖菌丝,由繁殖菌丝产生孢子。

霉菌菌丝体(尤其是繁殖菌丝)及孢子的形态特征是识别不同种类霉菌的重要依据。

霉菌菌丝和孢子的宽度通常比细菌和放线菌粗得多(约3~10μm),常是细菌菌体宽度的几倍至几十倍,因此,用低倍显微镜即可观察。

三、实验器材1. 菌种:曲霉(Aspergillus sp.)、青霉、根霉(Rhizopus sp.)、毛霉(Mucor sp.);2. 培养基:马铃薯琼脂平板;3. 染色剂:乳酸石炭酸棉蓝染色液;4. 实验器材:载玻片、盖玻片、接种针、显微镜、无菌操作台、酒精灯、镊子、无菌水等。

四、实验步骤1. 霉菌接种(1)将曲霉、青霉、根霉、毛霉分别接种于马铃薯琼脂平板;(2)置于恒温培养箱中,培养条件为25℃、湿度70%;(3)培养2~5天后,观察菌落特征。

2. 霉菌制片(1)用无菌操作将培养好的霉菌菌落挑取少量;(2)将霉菌菌落涂布于载玻片上,用盖玻片轻轻压平;(3)将载玻片置于乳酸石炭酸棉蓝染色液中,染色3~5分钟;(4)取出载玻片,用无菌水冲洗干净,晾干。

3. 霉菌观察(1)将制片置于显微镜下,用低倍镜观察霉菌菌落特征;(2)观察菌丝的粗细、颜色、分隔情况,以及孢子的形状、大小、颜色等;(3)对比四类常见霉菌的形态特征。

五、实验结果与分析1. 菌落特征观察(1)曲霉:菌落呈放射状,菌丝呈淡黄色,孢子呈球形,颜色为绿色;(2)青霉:菌落呈圆形,菌丝呈蓝绿色,孢子呈椭圆形,颜色为蓝绿色;(3)根霉:菌落呈白色,菌丝呈白色,孢子呈椭圆形,颜色为白色;(4)毛霉:菌落呈白色,菌丝呈白色,孢子呈球形,颜色为白色。

2. 霉菌制片观察(1)曲霉:菌丝粗大,分隔明显,孢子球形,绿色;(2)青霉:菌丝粗大,分隔明显,孢子椭圆形,蓝绿色;(3)根霉:菌丝细小,分隔不明显,孢子椭圆形,白色;(4)毛霉:菌丝细小,分隔不明显,孢子球形,白色。

实验四、细菌,酵母,霉菌的形态与菌落特征观察一、实验目的细菌:观察食品中常见细菌的平板菌落特征,了解细菌的菌落在细菌形态学检定上的重要性酵母菌:1.学习并掌握观察酵母菌的形态及出芽繁殖的基本方式2.学习区分酵母的死活细胞的实验方法3.观察酵母的平板菌落特征,了解酵母菌的菌落在真菌形态学检定上的重要性霉菌:1.学习并掌握观察四类常见霉菌形态特征的基本方法2.掌握青霉,曲霉的小室栽片培养法,以便更好地观察其个体形态3.观察霉菌的平板菌落特征,了解霉菌的菌落特征在丝状真菌形态学检定上的重要性二、实验原理1.细菌:将单个微生物细胞或多个同种细胞接种于固体培养基表面,经适宜条件培养,以母细胞为中心,在有限空间中大量繁殖,扩展成一堆肉眼可见的有一定形态构造的子细胞群落,成为菌落。

若将某一纯种细胞大量密集接种于固体培养基表面,菌体生长的各菌落连接成片,称为菌苔。

各种细菌在平板上生成的菌落均具有一定特征,对细菌的分类,鉴定有重要意义,菌落主要用于微生物的分离,纯化,鉴定,计数等研究和选种,育种等实际工作中。

2.酵母菌:以出芽繁殖为主要特征的不运动的单细胞真核微生物,其细胞核与细胞质有明显分化,个体大小比常见细菌大几倍甚至几十倍,酵母菌的形态通常有球状,卵圆状,椭圆状,柱状,或香肠状等多种。

酵母菌的无性繁殖主要有芽殖,裂殖与产生掷孢子和厚垣孢子。

有性繁殖通过结合产生子囊孢子。

酵母菌的母细胞在一系列的芽殖后若长大的子细胞与母细胞不分离,就会形成藕节状的假菌丝,称假丝酵母。

美蓝是一种无毒的弱氧化剂染料,其氧化型呈蓝色,还原型呈无色。

用美蓝对酵母的活细胞进行染色时,由于细胞的新陈代谢作用,细胞内具有较强的还原能力,能使美蓝由蓝色的氧化型变为无色的还原型。

因此,具有还原能力的酵母活细胞为无色,而死细胞或代谢作用微弱的衰老细胞则呈蓝色或淡蓝色,故可用美蓝鉴别细胞的死活。

但应注意美蓝的浓度不宜过高(一般以0.05%浓度为宜),染色时间不宜过长,否则对细胞活性有影响。