《溪山清夏图要》美学分析

- 格式:ppt

- 大小:1.49 MB

- 文档页数:14

近些年来,随着全社会对审美教育的不断重视,有关中国艺术史论的各种著作层出不穷。

这其中,《溪山清远:中国古代早期绘画史(先秦至宋)》无疑就是一部沉甸甸的上乘之作。

该书立足世界艺术史的视野,用现代学术研究的方法,对中国宋代以前的古代绘画进行了全景式勾勒,为我们了解中国古代绘画推开了一扇新的窗户。

从画作中来,到历史中去该书作者高居翰(James Cahill,1926—2014)是享誉世界的中国艺术史教授。

目前由其撰写被翻译到我国国内的《图说中国绘画史》《隔江山色:元代绘画》《山外山:晚明绘画》《气势撼人:十七世纪中国绘画中的自然与风格》等系列著作,在美术理论界具有广泛影响力。

凭着高质量的著作和对中国绘画独到的见解,他也获得了极高的学术声誉。

《溪山清远:中国古代早期绘画史(先秦至宋)》是根据高居翰晚年的中国艺术系列讲座内容翻译和整理而来。

之所以说他对中国艺术饱含深情,是因为在他看来,中国艺术是世界上了不起的艺术,尤其是宋朝的绘画,堪与欧洲文艺复兴时期的艺术成就比肩。

严格来讲,这本书不是真正意义上的中国绘画通史,书名其实就表明了这一点,但是此书具备通史的气魄。

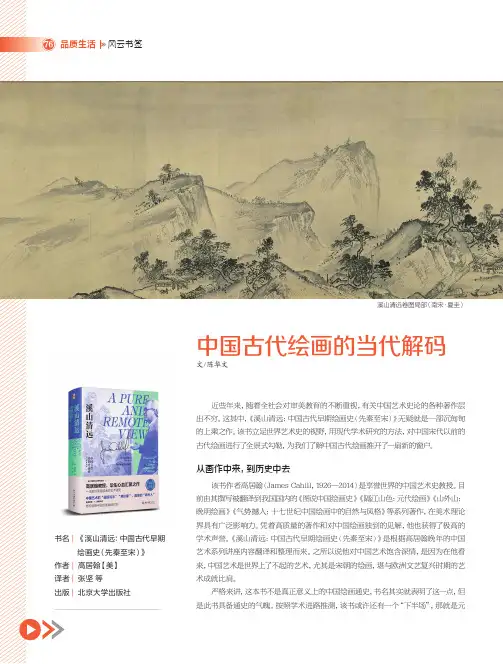

按照学术进路推测,该书或许还有一个“下半场”,那就是元中国古代绘画的当代解码文/陈华文溪山清远卷图局部(南宋·夏圭)是审美品位方面,之所以被后世所赞颂,其中有一个重要原因,那就是当时文人墨客不仅创作诗词,还参与绘画活动,尤其是水墨画或文人画,在此阶段步入成熟期。

宋朝皇帝及其统治集团成立了皇家的画院,网罗天下书画才俊为其所用。

我们熟知的宋徽宗既是丹青高手,书法还自成一家“瘦金体”,民间和皇家在书画方面的“双向发力”,提升了整个社会的艺术高度。

本书书名《溪山清远》,源自南宋画家夏圭所创作的《溪山清远图》。

高居翰在书中毫不掩饰地表明对夏圭的喜爱。

因为在他看来,夏圭及其作品就是中国山水画高峰的代表,中国山水画所有的思想追求、审美趣旨都在《溪山清远图》中得以显现。

夏圭《溪山清远图》:脱落实相悟自然,生命两两相冥合拾画笔记山水长卷,是中国绘画中最美的形式,一幅山水长卷,就如同一幅生命长卷。

夏圭的《溪山清远图》,以苍劲爽利的笔墨,为我们呈现了一种生命的苍古简淡,也为我们提供了一种参悟自然,实现生命超越的观照。

脱落实相的自然山水,在夏圭的笔下,构成了一个人与山水冥合的虚象;而这虚象的生命冥合,却也是我们的生命所渴盼的。

夏圭,与李唐、刘松年、马远并称为“南宋四家”。

夏圭的山水和马远的山水有着许多相似之处,特别是其构图。

大概是由于地域风土的影响,夏圭和马远的山水常见边山边角,故而有“马一角”“夏半边”之说;但是这绝不是一种常态的绘画程式。

马远和夏圭的绘画风格在南宋的流行,符合了当权者的口味,画面中细腻优美的表现,与北宋时期所推崇的李成、范宽、郭熙的宏大旷远的表现。

夏圭和马远的许多技法脱胎于李唐,李唐谨严的小斧劈皴到了马远、夏圭等人手中形成了宽阔,且更具有绘画特征的大斧劈皴。

特别是侧缝效果与浓墨的运用,让画面多了几分别致的江南山水的趣味。

夏圭和马远的绘画不仅在宫廷很受欢迎,同时也传到了日本,并深刻影响了日本绘画,并在日本发展形成了一个独特的山水流派——狩野画派。

虽然元代盛行的文人画与南宋院画有了明显的割裂,并且文人画家们对马夏所创造的山水多报以不屑和批判,但是这种批判多存在于文人画家们所追求的绘画精神层面,而无关绘画本身。

事实上,虽多有批判者,也不乏学习者。

元四家之一的吴镇便是夏圭画派的效仿者之一。

《溪山清远图》是夏圭最具代表性的山水作品。

这幅长卷放在南宋,也都称得上是少有的“大部头巨著”,纵46.5厘米,横889.1厘米的《溪山清远图》让观者可以畅快淋漓地一睹夏圭笔下“脱落实相,参悟自然”的山水。

从“脱落实相,参悟自然”的哲学层面来说,夏圭的山水是不凡的,他在创造一个承前启后的山水宇宙,也在借水墨山水来晕染充满实相的生命。

夏圭《溪山清远图》全卷一、《溪山清远图》:苍劲爽利,写实又写趣在《溪山清远图》中,画家画江山重重,风帆掩映在江水氤氲之中,笔锋犀利的线条,刚劲中又带着几分虚笔的表达。

三幅画宗璞阅读答案引言宗璞(1622年-1691年),字文瑾,号草堂,清代画家。

他擅长绘制山水画和人物画,并在画坛上享有很高的声誉。

其中,宗璞的三幅画作《溪山清远图》、《山中烧石图》和《渔舟唱晚图》被认为是他的代表作之一。

这三幅画作形式迥异,各自具有独特的艺术特点。

本文将对这三幅画作进行阅读分析,以便更好地理解宗璞的艺术风格和创作思路。

一、《溪山清远图》《溪山清远图》是宗璞创作的一幅山水画作。

整幅画布被山间溪流和苍翠的树木填满,画面形象生动,给人以郁郁葱葱的感觉。

在整个画面的中心位置,是一座宏伟的山峰,山峰顶部云雾缭绕,显得神秘而壮丽。

画家运用淡彩技法,将山峰轻轻一笔勾勒出来,给人一种朦胧的美感。

宗璞在绘制溪流和树木时,运用了一种流畅而自然的笔触。

他巧妙地利用点、线、面的组合,表达出山间溪流的流动和树木的生命力。

在画面的远处,画家运用深浅不一的山体和树木,强调了空间的延伸感,使整个画面具有立体感。

此外,宗璞在绘制人物时也很有特色。

他将一个小小的人物置于画面的右下角,与宏大的山峰形成鲜明的对比。

这种对比不仅增强了画面的层次感,也表达了作者对大自然的敬畏之情。

人物的衣着和动作都很朴素,使人感觉他与自然融为一体。

总的来说,宗璞的《溪山清远图》通过运用不同的技法和构图手法,展现了山水画的韵味和美感。

他的笔触轻灵,色彩淡雅,给人以宁静而舒适的感受。

二、《山中烧石图》《山中烧石图》是宗璞的一幅人物画作品。

整个画面非常简洁,只有一个人物和一片山石。

画家通过极简的构图,表达了他对人物的关注和对大自然的热爱。

在画面上方的小篆字称为“山中烧石图”。

它使整幅画作显得更加具有古朴的韵味。

宗璞巧妙地将人物置于画面的中央,让人物成为画面中唯一的焦点。

人物的身姿自然而舒展,抓住了观众的眼球。

值得注意的是,画家巧妙地运用了草石。

画面上的黑褐色大石与人物成为鲜明的对比,突出了人物的形象和位置。

宗璞以朴素的线条勾勒出石块的纹理和形态,使观者可以感受到石头的质感。

浅析《溪山清远》一、前言这幅传世之作的画家叫做夏珪,字禹玉,临安钱塘(今浙江杭州)人。

南宋宁宗时(1195—1224)为画院待诏,赐金带。

理宗时(1225—1264)为画院祗候,阶训武郎。

夏圭早年工人物画,后来以山水画著称。

在构图方面,夏圭善于剪裁与美化自然景物,善画“边角景”,他与马远同时,号称“马夏”,也称“马一角,夏半边”。

为“南渡四大家”之一。

而这幅《溪山清远图》是南宋著名画家夏圭之真迹,是存世量极为稀少的宋画之一。

图绘山冈巨石,危岩壁立,丛林茂树,山寺楼观,远山朦胧,江水辽阔,图作无尽江山之景。

画卷构图虚实相间、开合有致,全无拖沓拼凑之感。

山石用粗劲的大斧劈皴,以劲利方硬之笔勾括,间以水墨渲染,块面分明,折落有势。

栖阁层宇,不假界尺,信笔画就。

图中点景人物虽用笔寥寥,但各种动态的相互呼应关系跃然纸上。

整体画风清劲健爽。

全图洋洋洒洒近九米之长,堪称南宋传世作品中的鸿篇巨制。

值得注意的是,当时这类硬派山水都绘于绢上,而此图为纸本,颇为少见二、《溪山清远》山水长卷绘画的范式南宋时期山水长卷开始大量出现,超过10米的作品也屡见不鲜。

南宋孝宗朝宰相龚茂良藏有江参的山水长卷,长度超过10米①,夏珪《溪山无尽图》长达1639.5厘米,《长江万里图》长达1114厘米,这都说明长卷山水绘画在南宋有了重要的发展。

《溪山清远图》长近九米,在南宋绘画中虽然不是最长,却是最有代表性的山水长卷。

南宋山水画的画法从全景转向特写。

特写取景画面的景致一般只有一至二个层次,主体部分在画面中显得特别突出。

所谓“一角”“半边”“残山剩水”之说多从此来。

这种构图方式的产生,应该与折枝花鸟画的构图影响有关。

郭熙《林泉高致》云:“学画花者,以一株花置深坑中,临其上而瞰之,则花之四面得矣。

学画竹者,取一枝竹,因月夜照其影于素壁之上,则竹之真形出矣。

学画山水何以异此。

”南宋山水画中对于笔墨的重视也超越了前代。

在马远和夏珪的笔下,南宋院画已经形成新的风格,不仅线条更有力度与速度,而且笔墨的挥写性质更为明显。

夏圭《溪山清远图》临摹要点精讲

导言:夏圭的山水主要师法李唐,又吸取范宽、米芾、米友仁的长处而形成自己的个人风格。

以边角小景为主要的构图方式,人称”夏半边”。

在山石的皴法上,他常先用水笔淡墨扫染,然后趁湿用浓墨皴,造成水墨浑融的特殊效果,被称作“拖泥带水皴”。

本节选取夏圭的代表作《溪山清远图》作为主要临摹研究对象,采取局部临摹的方式,深入分析夏圭的笔墨特点,掌握其用笔用墨技巧。

夏圭溪山清远图局部

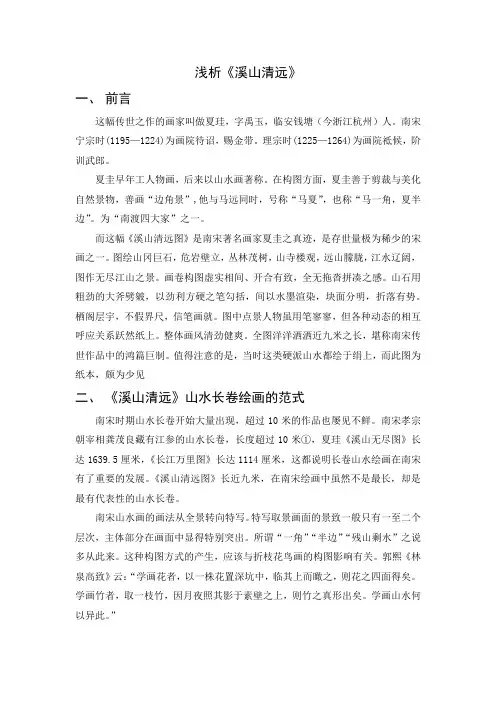

一、选取《溪山清远图》部分局部临摹,主要掌握其用笔用墨的方法技巧。

临摹前准备:下载高清《溪山清远图》电子版本,局部放大打印,打印纸张大小为A3、A2;砚台一个(中小即可,无须太大);毛笔选取中楷狼毫一支,墨汁选用红星墨汁(由于是初学,墨汁即可);准备清水一盅,无须太多(润笔和点水之用);残纸张一片叠好(调锋或吸笔头水分只用)。

夏圭溪山清远图局部

二、先从夏圭的树法开始临摹。

夏圭树法临摹要点:首先使用秃笔中锋蘸浓墨双勾林木轮廓,用笔平稳,用腕虚灵,笔力遒劲,不急不躁,如讲解故事般娓娓道来。

其次待墨色快用尽时,在林木的节疤处,加以轻轻皴擦。

最后沿轮廓施加一层淡墨,这样可以让树干的层次分明突出。

树叶采用与山石类似的“积墨”画法,是先蘸淡墨,后在笔尖蘸浓墨,依次画去,墨色由浓渐淡,由湿渐枯,变化无常。

这样的笔墨趣味给人的感觉是非常强的,树木整体效果是墨色苍润,灵动而鲜活。

南宋夏圭《溪山清远图》解析(中国古代绘画观后感系列14)南宋夏圭所画的《溪山清远图》为长卷形式的山水画。

一、关于绘画的内容总体来说,这幅画描绘了辽阔山水之间的优美生活景致。

整个画面,从头至尾,描绘了连绵起伏的大大小小山头,山川间分布着茂密的丛林,坐落着各式样的建筑,山的周围是广阔的水面,小小渔船出没其中,正是晴空万里,远山依稀可辨。

这幅画是长卷,景物相互连接,不可分割,但是,依然可以看到,分成三组画面,它们既有独立性,又相互联系,共同组成一个整体。

右边一组,是以山水间树林里掩映着的建筑群为主体的绘画内容;中间是以桥梁为纽带连接的两大群山;左边是以一组矗立的山峰为主体的绘画内容。

观者看到这些秀美的山川、茂密的树林和广阔的水面,一定认同这是非常漂亮的景致,具备了仙境之美。

但是,作者又在山水、茂林之间,画着大大小小、形式各异的茅舍、寺庙、渔船等人类生活场景,营造了人间烟火氛围。

通过这幅画,本文认为作者这样描绘,可能是他认为理想中的生活之处就应该是画中的景致吧!图南宋夏圭《溪山清远图》二、关于绘画的技法1、先后采用勾勒、斧劈皴法、水墨渲染等步骤,绘制了山石,表现了山石质感硬朗,形状刚直的状态。

2、树木用勾勒法画出,树叶直接用不同浓度的墨点染,表现了挺拔高大的形象,通过连片绘制,营造了树木茂密,景色秀润的氛围。

3、近处水面稍微勾勒水面波纹,其余水面和天空,基本留白,表现了晴空万里的天气状况。

4、房屋、桥梁、渔船、人物,采用勾勒法绘制,虽然结构简单,但绘制较为工整,巧妙地掩映于丛林之间,达到了虚实结合的效果。

画中描绘的多处人类活动场景虽然极为简单,但是,作者却捕捉到了生动的活动状态,给画面增添了生活情趣。

5、远山仅仅用淡墨勾勒出外形轮廓,极为简单,多为直线,表达了远处山峰也和近处一样,是刚硬的形象。

通过墨色的浓淡运用,区分出远、近之景,拉开了空间距离,表现出辽阔的空间。

对商琦《拟夏娃溪山清远图》的考察与鉴赏●梁晓玲【内容提要】元初画家商琦的《拟夏王圭溪山清远图》现藏西北师范大学美术系。

该画与夏黠原作规格大同小异。

但减弱了原作苍凉冷寂的意境,加强了“水墨淋漓障尤湿”的生动效果。

【关键词】商琦夏珪溪山清远图(中图分类号)J205〔文献标识码〕A〔文章编号〕1003—363r7(2001)ol一0030一02商琦《拟夏珪溪山清远图》卷原为张秀楷先生50年代初期于北京琉璃厂购藏,现转为西北师范大学美术系收藏。

此画在画面右方大石崖上有作者题款为:“泰定二年春济阴商琦为云西高士拟夏禹玉长江万里图”,并加盖“商氏德符”名章。

画幅前有明代大鉴藏家项元汴书题“万里锦绣”四个大字,并加盖“墨林山人”、“子京父藏”印章。

另有“积古斋”、“蜀西王氏”等印。

画尾左下角有“项墨林印”、“项子京家珍藏”诸印。

拖尾幂上又有“子京”、“子京所藏”、“子京珍秘”、“项墨林父秘笈之印”。

另有明人张璐题诗、骆庸题诗并款、清人王岚光题识及其印章。

由以上款跋及诸多印章,可知此画应是元初著名山水画家商琦手笔,最后一枚收藏印章为“祯古斋”,其主人应是清代乾隆时翰林大学士阮元。

商琦,字德符,号寿岩,主要活动于14世纪前期。

其父商挺,是元蒙政权的开国功臣,赠鲁国公,颇有文采,工诗、善书。

商琦于大德八年(1304)以官僚子弟身份备“宿卫”,后又官集贤直学士、集贤侍讲学士、侍读官、通奉大夫。

泰定元年(1324)官至秘书卿,不久,即病故。

看他的升迁经历,全为学士、秘书卿等类闲散职务,主要还是凭他的画艺得到元蒙统治者的赏识。

“前集贤学士左山商公德符,以世家高才,游艺笔墨,偏妙山水,尤被眷遇”(《道园学古录》)。

“昔者累蒙天子知,昼日三接赐筐篚”(《石田文集》)。

他在皇宫嘉禧殿绘制的壁画受到皇帝重赏,“赐钞二万五千贯”。

可见,商琦虽为文官,实际上却是一个高级官廷画家。

他的画艺,在元初与高克恭齐名,雄居北方山水画坛,当时就被称为“独步”、“绝艺”、“天下无双比”。

浅谈山水创作中的意境美—以〈溪山清远图〉为例摘要:中国山水画创作过程追求传情达意,表达思想情感,将自然与人文融为一体,即天人合一境界,这种思想情感表现为空、灵、静、虚,是一种意境传达,一种哲理的最高境界;山水画作品蕴含意境美,这种意境美属于美学范畴,是表达主观“意”与客观“境”的融合;山水画作品意境是画家个人修养、审美情趣内涵的呈现与流露;是个性与共性辩证关系。

本文以意境美个性与共性发展与矛盾辩证关系论述山水画创作表现的意境美。

关键词:意境美个性共性《溪山清远图》1.山水创作中意境美的个性表达1.意境美意境美在中国传统美学中占有重要部分,理论或实践地位都如画苑冠冕。

清末王国维《人间词话》提出:“有我之物,以我观物,故物皆著我之色彩。

无我之物,以物观物,故不知何者为我,何者为物”[1]。

需使主观范畴“意”和客观范畴“境”交融达到特定艺术境界,为“意境”精髓所在。

夏圭在《溪山清远图》勾勒出江南山光水色,用笔虽简但真。

其创作中主要体现淡雅,简练与空灵,不同于北宋山水雄浑壮阔。

在创作中融合情感于画中,已是意境达到完美的“神境”。

夏圭用焦墨精琢画卷最近的景物,而后用清水略添墨勾勒远山遥水,枯笔描绘轮廓又以水加之润透,水墨技法运用至“酝酿墨色,丽如博染”境界,着重表现文人雅士所向往的情趣盎然,意境美跃然纸上。

1.意境美个性山水创作过程中需画者本身和客观事物共同起作用,然画者自身为最不同,在观察体验社会生活、构思艺术意象和将艺术意象物化为艺术作品等三个大的艺术创作阶段中,都充分表现出艺术家主体的决定艺术创作过程和产品命运的主宰作用。

[2]画者除开自身的性格和天赋外,存在的自主性后天奋斗给予艺术创作更多可能。

此外画者绘画理念和审美态度,以及个人为人处世与经历感悟更添变化和特殊性。

再则画者生存的时代背景,给画者打上属于特定时代的烙印。

这些因素构成山水创作中更多样和更鲜明的意境美。

1.山水创作中意境美个性表达山水创作中意境美个性表达,纵观中国绘画历史,不同画派门下有特色,并将带有特色的意境美发扬,如荆浩北方山水画派雄伟壮阔意境美,或董源南方山水画派平淡天真意境美,再或米氏山水烟雾朦胧意境美等。

夏圭《溪山清远图》山水长卷赏析摘要:中国画是世界上最古老的艺术表现形式之一,中国山水画是中国画发展中较为系统的绘画科目。

《溪山清远图》是南宋画家夏圭的山水作品之一,作品以绘画长卷的形式表现自然山水、建筑、人物,让人一目了然,其作品内容丰富、笔墨简练、意境悠远。

夏圭的山石皴法以“大斧劈皴”为主,水墨苍劲,给人畅快淋漓的感觉,体现了夏圭典型的绘画风格。

中国传统山水画体现了“天人合一”的哲学思想,是画家思想、情感的倾注,山水画形式、构图和皴法是画家借以表现其心中的审美意象的方法,从而形成了画面独具特色的艺术形象。

中国绘画美注重画家的人品和文化修养,夏圭的作品笔简意远,合乎文人画对“平淡天真”的追求。

本文对中国山水画长卷形式、构图特点、皴法技巧、进行分析,并结合《溪山清远图》研究与探索山水画的内在价值与人文精神。

关键词:绘画长卷;构图;皴法一、《溪山清远图》概述夏圭南宋画家,《溪山清远图》是他的传世佳作,纸本墨色,纵46.5厘米,横889.1厘米。

作品采用中国画传统形式中的“长卷”的形式表现自然景物,其笔墨简练、墨色层次丰富、意境悠远,描绘晴日江南江湖两岸清远秀丽的景色,作品遵循了中国绘画的透视法和构图规律,使画中的形象生动、层次丰富、意境悠远。

夏圭以“大斧劈皴”也称“拖泥带水皴”为主,以苍劲的水墨表现自然山水,给人畅快淋漓的感觉,体现了夏圭典型的绘画风格,也是南宋院体画的典范。

南宋时期,由于时代的变迁南宋政府的颠沛流离,画家们以清新秀丽的小景作为内心的一种寄托,南宋山水画以边角之景代替全景式的大山大,院体山水画法上多以水墨苍劲的大斧劈皴为特色,善用局部特写构成清新的意境,“边角之景”的兴起是南宋时期的社会環境、上流社会的意识形态、艺术发展的内在需求。

二、绘画长卷、构图透视与“皴法”中国画传统形式中的“长卷”是中国所独有的绘画形式。

超越时空界限,将千古风云人物、万里江山胜境、民俗风土人情、历史掌故传说,奇特而巧妙地浓缩于一个连续的场景之中。

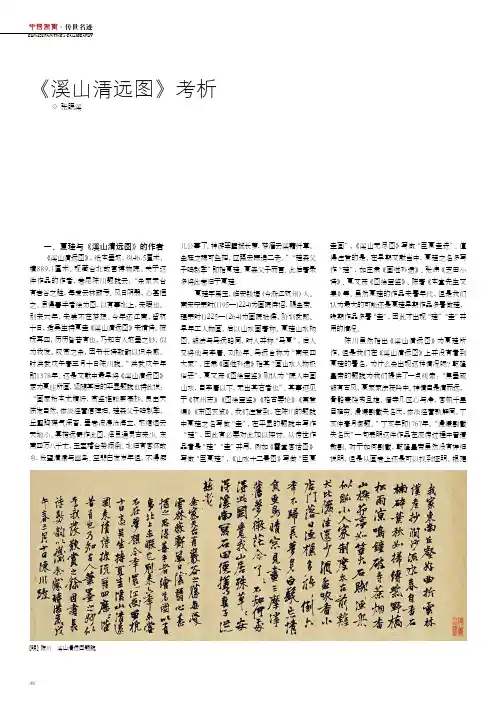

一、夏珪与《溪山清远图》的作者《溪山清远图》,纸本墨笔,纵46.5厘米,横889.1厘米。

现藏台北故宫博物院。

关于这件作品的作者,卷尾陈川题跋云:“余家天台有岩谷之胜,每爱云林蔽亏、风日阴翳,心甚惬之。

思得善手者绘为图,以有事北上,未暇也。

别来六年,未尝不在梦想。

今年还江南,留杭十日,适吴生持夏圭《溪山清远图》来请诗。

披玩再四,历历皆昔有也,乃知古人笔墨之妙,似为我发。

叹赏之余,因书长诗数韵以识余感。

时洪武戊午春三月十日陈川跋。

”洪武戊午年即1378年。

这是文献中最早将《溪山清远图》定为夏珪所画,紧随其后的平显题跋也持此说:“画家粉本尤精好,赏鉴谁能察毫杪。

良由天质发自然,惨淡经营信挥扫。

珪森父子鸣赵季,丘壑胸襟气深杳。

墨卷波涛沧海立,笔缩烟云天地小。

冥搜远寄作此图,绎思通灵古来少。

东南四万八千丈,玉室璿台势倾倒。

北归有客怀故乡,怅望清猿与幽鸟。

空悲白发岁年徂,不得痴儿公事了。

神游翠壁揽长萝,梦濯云溪藉纤草。

金庭之魂可些招,应蹑去踪追二老。

”“珪森父子鸣赵季”即指夏珪、夏森父子而言。

此后著录多将此卷归于夏珪。

夏珪字禹玉,临安钱塘(今浙江杭州)人。

南宋宁宗时(1195—1224)为画院待诏,赐金带。

理宗时(1225—1264)为画院祗候,阶训武郎。

早年工人物画,后以山水画著称。

夏珪山水构图、皴法与马远略同,时人并称“马夏”,后人又将他与李唐、刘松年、马远合称为“南宋四大家”。

庄肃《画继补遗》指其“画山水人物极俗恶”,夏文彦《图绘宝鉴》则认为“院人中画山水,自李唐以下,无出其右者也”。

其事迹见于《杭州志》《图绘宝鉴》《格古要论》《寓意编》《东图玄览》。

我们注意到,在陈川的题跋中夏珪之名写做“圭”,在平显的题跋中写作“珪”,因此有必要对此加以探讨。

从传世作品看是“珪”“圭”并用,例如《雪堂客话图》写做“臣夏珪”,《山水十二景图》写做“臣夏圭画”,《溪山无尽图》写做“臣夏圭进”。

值得注意的是,在早期文献当中,夏珪之名多写作“珪”,如庄肃《画继补遗》、张炜《芝田小诗》、夏文彦《图绘宝鉴》、陈著《本堂先生文集》等。

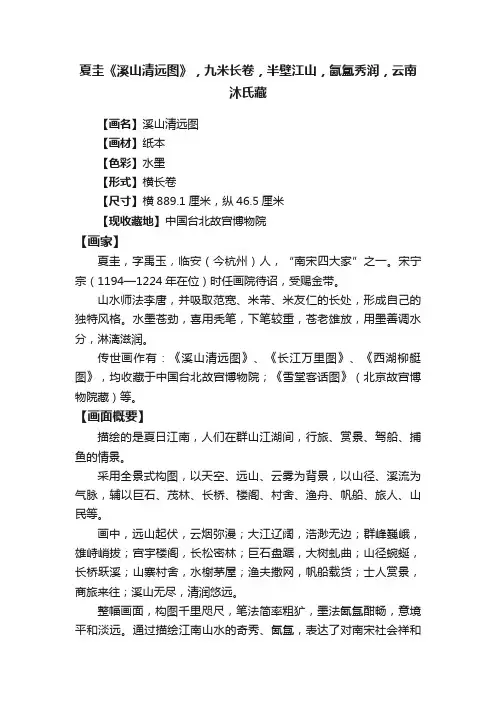

夏圭《溪山清远图》,九米长卷,半壁江山,氤氲秀润,云南沐氏藏【画名】溪山清远图【画材】纸本【色彩】水墨【形式】横长卷【尺寸】横889.1厘米,纵46.5厘米【现收藏地】中国台北故宫博物院【画家】夏圭,字禹玉,临安(今杭州)人,“南宋四大家”之一。

宋宁宗(1194—1224年在位)时任画院待诏,受赐金带。

山水师法李唐,并吸取范宽、米芾、米友仁的长处,形成自己的独特风格。

水墨苍劲,喜用秃笔,下笔较重,苍老雄放,用墨善调水分,淋漓滋润。

传世画作有:《溪山清远图》、《长江万里图》、《西湖柳艇图》,均收藏于中国台北故宫博物院;《雪堂客话图》(北京故宫博物院藏)等。

【画面概要】描绘的是夏日江南,人们在群山江湖间,行旅、赏景、驾船、捕鱼的情景。

采用全景式构图,以天空、远山、云雾为背景,以山径、溪流为气脉,辅以巨石、茂林、长桥、楼阁、村舍、渔舟、帆船、旅人、山民等。

画中,远山起伏,云烟弥漫;大江辽阔,浩渺无边;群峰巍峨,雄峙峭拔;宫宇楼阁,长松密林;巨石盘踞,大树虬曲;山径蜿蜒,长桥跃溪;山寨村舍,水榭茅屋;渔夫撒网,帆船载货;士人赏景,商旅来往;溪山无尽,清润悠远。

整幅画面,构图千里咫尺,笔法简率粗犷,墨法氤氲酣畅,意境平和淡远。

通过描绘江南山水的奇秀、氤氲,表达了对南宋社会祥和稳定生活的认同,同时还体现出对无力收复北方故土的迷茫与无奈,求之不得,望之不尽。

夏圭《溪山清远图》【画面细节】总览全图,从右至左分为三段景观:右段楼阁村寨大江,中段群峰长桥茅屋,右段楼阁群峰村舍右段:大江浩渺,舟船往来,楼阁村寨远山叠嶂起伏,在云烟雾霭中仅显现些许形迹。

中景大山树木稀疏,坡地略微倾斜,草木点缀。

近景一条河川向左蜿蜒流淌,此岸巨石堆砌、大树苍虬,彼岸木栏绵延。

河川流经一座小拱桥。

桥这边,两个僧侣头戴斗笠,一人持杖、一人挑担准备过桥去。

桥那边,一个男子和一个孩童在说着什么,一个老人持杖向前方一处宫宇楼阁走去。

宫宇依坡势而建,前低后高。

清代画家髡残溪山无尽图卷赏析在上海博物馆看到一卷为清代著名画家髡残的溪山无尽图卷,借此谈一下感想。

髡残,为清代画家(1612-1673),俗姓刘,出家后僧字石溪,法名髡残,一字介丘,号白秃,一号残道者、电住道人、石道人。

他削发后云游各地,43岁时定居南京大报恩寺,后迁居牛首山幽栖寺,度过后半生。

上博的这卷《溪山无尽图卷》为刘靖基捐赠。

髡残是清代具有鲜明、强烈的艺术个性的画家。

为明末清初画坛上的“四僧”之一。

在绘画风格上不苛合取悦,不从俗沉浮,以自己独特的画风示世,打破了当时画坛的寂寞和沉闷。

他所作山水,在平淡中求奇险,重山复水,开合有序,繁密而不迫塞,结构严密,稳妥又富于变化,创造出一种奇辟幽深,引人入胜之境,另有新貌,有着不同于他人手笔的特色。

髡残的山水章法稳妥,繁复严密,茂郁而不迫塞,景色不以新奇取胜,是在平凡中见幽深;笔法凝重、苍劲、浑厚、荒率;善用雄健的秃笔和浓墨,层层皴擦勾染,笔墨交融,秃笔而不干枯,厚重而不板滞;山石多用披麻皴和解索皴,并以焦墨点苔,显得山川浓厚,草木华滋。

他的画以真实山水为范本,具有“奥境奇辟,面邈幽深,引人入胜”的艺术境界,有强烈的运动之美。

髡残画山水,用笔如“坠石枯藤,锥沙漏痕,能以书家之妙,通于画法”。

髡残善于汲取古法,但更重视师法造化,变前人之法以适自我之意。

由此产生了他富有创新的山水画作品。

髡残在构图上讲究法度,与当时流行的过与程式、刻板、枯燥的作品比较,更显新意和勃勃生气。

髡残的山水画,在继承传统中,直逼古人,但却不为法缚,面向造化,自出机杼,造妙入神,是一般画家所不能达到的。

髡残主张坐禅悟六法,画画写胸襟。

髡残说:“拙画虽不及古人,亦不必古人可也。

”他长期生活在山林泽薮之间,侣烟霞而友泉石,踯躅峰巅,留连崖畔,以自然净化无垢之美,对比人生坎坷、市俗机巧,从中感悟禅机画趣。

其作品中的题跋诗歌多作佛家语,这不仅因其身为和尚,而且在他看来,禅机画趣同是一理,无处不通。

国画溪山清远图观后感《国画溪山清远图》是明代画家徐渭所绘的一幅国画作品。

这幅画被誉为“溪山描写的极致之作”,让我产生了深深的观后感。

首先,我被作品中溪山的壮丽气势所震撼。

整个画面由深浅不一的山峦组成,从前景到远景,山峦逐渐渐变淡,花岗石纹理也逐渐变得模糊,给人一种朦胧美的感觉。

这些山峦高耸入云,峰峦起伏,仿佛一座巍峨的山岳长城。

溪水在山间蜿蜒流淌,形成了一个小湖泊,湖中有几座将军山。

这种变化多样的山水景观,给人以宏大壮丽之感,让我仿佛置身于大自然的美景之中。

其次,我对作品中山中人居的描绘赞叹不已。

在山水之间,隐约可见一片村落。

房屋依山而建,错落有致,既与山水相互依附,又给人一种人文的感觉。

村落中的屋顶瓦片由远及近,山水的深浅色调渗透到屋顶上,使整个画面更具层次感。

画中还有顶着红伞的行人,一个挥洒着长衣袖的老者,还有在村道上低头归家的少年。

这些人物形象各异,给人一种生活的感觉。

通过这些细小的描绘,画家将生活和山水融为一体,让观者感受到了一种宁静祥和的氛围。

最令我赞叹的是作品中的笔墨运用。

整幅画以淡墨青绿为主调,用笔淡墨勾勒山石形态与皴法,给人以立体感。

溪水的描绘则以浓墨为主,并用水纹和淋漓的水流表现出清澈的溪水。

山石与溪水之间的过渡非常自然,没有突兀之感。

此外,画家还使用了轻描淡写的手法,使画面更具朦胧之美,增强了山水的层次感。

整幅画的笔墨运用非常巧妙,把握了形与神的关系,给人以一种意境捉摸不定、不可言传的感觉。

通过观赏这幅国画作品,我仿佛穿越到了一座古老的山水画中。

山峦起伏、水流潺潺、房屋临水而建,构成了一个神秘而美丽的世界。

这幅作品让我感受到了溪山之美的壮丽和人文之美的宁静,使我远离尘嚣,沉浸在大自然的怀抱之中。

同时,作品还表现出了明代国画的独特艺术风格,给我带来了深深的触动。

通过这幅国画作品,我更加深入地了解了国画这门艺术,也对中国传统文化有了更深的认识。

古书画:南宋•夏珪《溪山清远图卷》夏珪(活動於南宋1180年—1238年前後)字禹玉,浙江錢塘人。

寧宗朝(1195年-1224年)畫院待詔,賜金帶。

與李唐、劉松年、馬遠合稱為南宋四大家。

善畫山水、人物、與馬遠齊名,時稱馬夏。

《格古要論》稱“其意尚蒼古而簡淡”,並謂其善用禿筆,畫樓閣亭台不用尺界,只信手為之,筆意精密,奇怪突兀,氣韻頗高,當為一代名手。

《溪山清远图卷》,紙本水墨,纵46.5厘米,横889.1厘米。

本幅為十張紙接成,除第一段為二十五公分外,後九段均大約九十六公分左右。

揣測此圖無作者署款或與首段殘缺有關。

拖尾有明初陳川跋長詩,言有吳生者持《夏珪溪山清遠圖》來請詩,當為此卷定名,時洪武戊午十一年(1378年);另平顯(十四世紀)亦和陳川韻於後。

而除上二跋外,幅內之收藏印甚少,本幅卷尾有“黔寧”、“公餘”兩半印,上印之“黔寧王子子孫孫永寶之”為沐璘(十五世紀)鈐,璘為沐英(1345年-1392年)曾孫,而英為明太祖養子,嘗仰重平顯之博學多聞,徵召其為教讀卒,另“公餘”白文半印不知為誰,然從篆法判斷當係明人作風。

“欽賜臣權”則為清世祖賜宋權(1598年-1652年)所有,權傳其子宋犖(1634年-1713年),後歸清宮。

畫中景物變化甚多,時而山峰突起,時而河流彎曲。

畫家哂醚鲆暋⑵揭暫透┮暤炔煌嵌热【埃蛊鸱姆鍘n和層層疊疊的巖壁,以及蜿蜒的河川,因為不同的視點在各個獨立的段落裏,產生獨特的空間結構。

筆墨緊密鬆秀,景物佈列得宜。

舊謂“長幅難於深遠,褊幅難於深高。

”夏珪此長卷景物繁複,畫家哂醚觥⑵健⒏┮暤雀鞣N不同角度取景,使起伏的峰巒、層疊的巖壁因不同的視點在各個獨立的段落裡,產生特有的空間結構。

“上下互見,前後相照,高低遠近,深湸笮。

[顯紆直,夷險靜躁,各得其宜。

”張寧盛讚夏珪純熟穩健的作風甚得其精要。

畫松樹林木筆墨變化非常多;畫山石是用大斧劈皴法,而這種技法是從李唐的斧劈皴變化出來。

畫家以乾枯的筆墨勾畫石壁輪廓,再用夾雜著大量水分的筆墨迅速化開,使畫面上產生水墨交融,淋漓暢快的感覺。

夏圭《溪山清远图》宋代江南水墨山水画名画鉴赏《溪山清远图》是夏圭的传世名作,现藏于台北“故宫博物院”。

这是一幅完整的山水长卷,其独特的风格形式,足以和北宋徽宗画院的青绿山水媲美。

值得一提的是,当时山水画一般都是绘在绢上,但这幅《溪山清远图》却用纸本墨笔画成,它纵46.5厘米,横889.1厘米,堪称巨迹,成为南宋传世作品中的鸿篇巨制。

夏圭《溪山清远图》《溪山清远图》为十张纸接成,除第一段为25公分外,后九段均大约96公分左右。

夏圭善于利用画面空白和长卷的形式,表现江山的辽阔深远、绵亘无尽之势。

和青绿山水长卷相比,水墨山水长卷在空间的处理上,要求画家具备更深厚的艺术涵养。

因为后者在画面的叙事性和装饰效果上失去了前者的不少优势,于是从水晕墨章中传达自然的精神,就成了最终的目的。

而夏圭的确创造了这样的奇迹,笔墨苍润,极尽山水淡远微茫之趣,在一片空灵的画面上给观众留下难忘的印象。

画中景物变化甚多,时而山峰突起,时而河流弯曲,运用仰视、平视和俯视等不同角度取景,使起伏的峰峦和层层迭迭的崖壁以及蜿蜒的河川,因为不同的视点在各个独立的段落里,产生独特的空间结构。

画松树林木笔墨变化非常多;画山石是用大斧劈皴法,而这种技法是从李唐的斧劈皴变化出来。

画家以干枯的笔墨勾画石壁轮廓,再用夹杂着大量水分的笔墨迅速化开,使画面上产生水墨交融,淋漓畅快的感觉。

夏圭非常重视墨色的浓淡对比,近景用墨较浓重,远景墨色清淡。

从局部看,画树点叶用墨较浓,而山石用墨相对较淡较干,石上苔点用墨较重,这样在黑白对比中,显示出山石的明洁、清润。

因为运用更多的水分(同马远相比),所以更具有“墨汁淋漓”的效果。

三丈长卷,并无堆砌拼凑之感,反而让人觉得空灵毓秀。

画趣拾珍南宋在北宋灭亡之后又重新建立画院,一些原在北宋画院供事的旧人又重新供职于南宋画院,这对于两宋绘画的传承至关重要。

南宋画院诸家较为擅长江南小景,特别强调对于扇面和斗方的创作,这样的小景非常有利于画家对于一些小景观的反映,风水术在其中仍然有极为重要的作用。

夏圭丨《溪山清远图》夏圭,南宋画家。

字禹玉,钱塘(今浙江杭州)人。

宋宁宗(1195-1224)时为画院待诏,与马远同时代,都师承李唐,风格相近:构图简括深远,笔墨峻峭爽利,擅用'斧劈皴',后人并称'马夏'。

但如细察,两者还是有明显的区别:相对而言,马远重笔,转折顿挫,凝重峻利,而夏圭善墨,善用秃笔带水作大斧劈皴,人称'拖泥带水皴','淋漓苍劲,墨气袭人';构图上,马远刻意将近景置观者目前,所画人物五官清晰,姿态生动,楼阁则以'界画'法刻画精细,而夏圭则将景物远置观者身外,画人物仅圈脸勾衣、点簇而成,楼阁随手勾画,笔简而形具。

这影响延及元代:王蒙画中近景人物其衣冠、五官、举止皆精细生动;倪瓒画中几乎无人,而黄公望与吴镇画中人物的简笔则显然取法夏圭,画面之空寂,也分明承袭李唐以至马远、夏圭的简略遗风。

夏圭·溪山清远图现收藏于台北故宫博物院。

纸本、长卷纵:46.5厘米,横:889.1厘米展开剩余79%▲夏圭·溪山清远图局部溪山清远图绘晴日江南江湖两岸的景色群峰、山岩、茂林、楼阁、长桥、村舍、茅亭、渔舟、远帆,勾笔虽简,但形象真实。

山石用秃笔中锋勾廓,凝重而爽利,顺势以侧锋皴以大、小斧劈皴,间以刮铁皴、钉头鼠尾皴等,再加点,笔虽简而变化多端。

▲夏圭·溪山清远图局部夏圭非常擅长运用墨色的变化,在惯用的层层加皴、加染的'积墨法'外,往往加用'蘸墨法',也就是先蘸淡墨,后在笔尖蘸浓墨,依次画去,墨色由浓渐淡,由湿渐枯,变化无常。

再加上'破墨法',以墨破水,以水破墨,以浓破淡,以淡破浓,使墨色苍润,灵动而鲜活。

空旷的构图,简括的用笔,淡雅的墨色,极其优美地营造了一幅清净旷远的湖光山色。

▲夏圭·溪山清远图局部山冈巨石,危岩壁立,丛林茂树,山寺楼观,远山朦胧,江水辽阔,图作无尽江山之景。