陕北民歌《赶牲灵》讲述远行男儿的爱情故事

- 格式:doc

- 大小:238.50 KB

- 文档页数:5

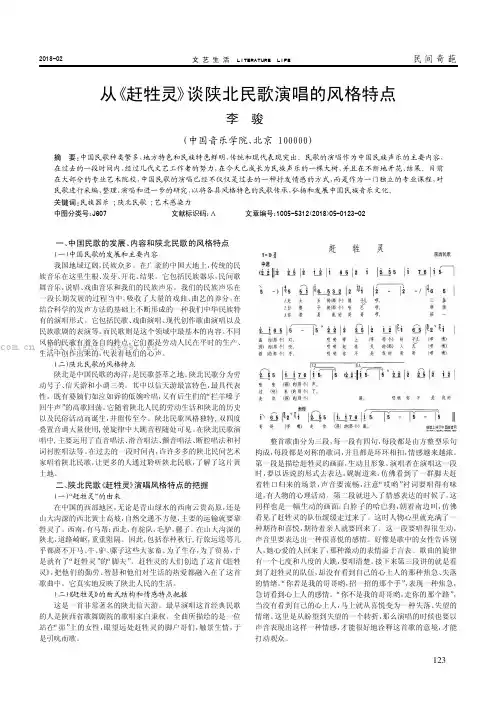

2018-02文艺生活LITERATURE LIFE从《赶牲灵》谈陕北民歌演唱的风格特点李骏(中国音乐学院,北京100000)摘要:中国民歌种类繁多,地方特色和民族特色鲜明,传统和现代表现突出。

民歌的演唱作为中国民族声乐的主要内容,在过去的一段时间内,经过几代文艺工作者的努力,在今天已成长为民族声乐的一棵大树,并且在不断地开花、结果。

目前在大部分的专业艺术院校,中国民歌的演唱已经不仅仅是过去的一种抒发情感的方式,而是作为一门独立的专业课程,对民歌进行采编、整理、演唱和进一步的研究,以将各具风格特色的民歌传承,弘扬和发展中国民族音乐文化。

关键词:民族器乐;陕北民歌;艺术感染力中图分类号:J607文献标识码:A文章编号:1005-5312(2018)05-0123-02一、中国民歌的发展、内容和陕北民歌的风格特点(一)中国民歌的发展和主要内容我国地域辽阔,民族众多。

在广袤的中国大地上,传统的民族音乐在这里生根、发芽、开花、结果。

它包括民族器乐,民间歌舞音乐,说唱、戏曲音乐和我们的民族声乐。

我们的民族声乐在一段长期发展的过程当中,吸收了大量的戏曲、曲艺的养分,在结合科学的发声方法的基础上不断形成的一种我们中华民族特有的演唱形式。

它包括民歌、戏曲演唱、现代创作歌曲演唱以及民族歌剧的表演等。

而民歌则是这个领域中最基本的内容。

不同风格的民歌有着各自的特点,它们都是劳动人民在平时的生产、生活中创作出来的,代表着他们的心声。

(二)陕北民歌的风格特点陕北是中国民歌的海洋,是民歌荟萃之地。

陕北民歌分为劳动号子、信天游和小调三类。

其中以信天游最富特色,最具代表性。

既有婆姨们如泣如诉的低婉吟唱,又有后生们的“拦羊嗓子回牛声”的高歌回荡。

它随着陕北人民的劳动生活和陕北的历史以及民俗活动而诞生,并留传至今。

陕北民歌风格独特,双四度叠置音调大量使用,使旋律中大跳音程随处可见。

在陕北民歌演唱中,主要运用了直音唱法、滑音唱法、颤音唱法、断腔唱法和衬词衬腔唱法等。

陕北民歌十首陕北是中国高原上一处不可多得的苍茫之地,由于这里的历史悠久且地处孤立封闭的环境,使其拥有了丰富多彩的民歌传统。

陕北的民歌以其独特的声调、动人的旋律和浩瀚的歌词,传承了陕北民俗文化的特点,在中华民族的文化中体现了一种深厚而又脍炙人口的精神。

陕北民歌中有不少优秀的作品,其中,最为著名的十首民歌如下:第一首:《把酒当歌》这首民歌的歌词表达了一种无限的悲喜情怀,歌词中有“今宵献君,把酒当歌,迎接我们生命中难得的爱情”“无论困难多么多,爱情可以看做是不变的”等,特别凸显了坚韧不拔的勇气,激发了人们不服输的决心。

第二首:《松花江上》这首歌曲源自太行山北部秦安县,形象生动地描绘了陕北荒凉苍茫的面貌:“松花江上萧萧秋风,大漠蒙蒙万里雪,碧草如茵满莎路,大河潇潇浩如海”。

这首歌反映了陕北人民的传统风俗,表现了他们对质朴自然、坚韧不拔的民族精神。

第三首:《月入黄河》这首歌曲出自陕北平城乡,歌词写道:“月入黄河,万里波涛,我思故乡,漫情思欢,忆陕北,一曲清歌,月洒无量,水溶溶花哄哄”。

这首歌曲描绘了美丽的河流,以及陕北人民对家乡的思念。

第四首:《那个小伙子》这首民歌起源于陕北白河县的大同乡,以一段暧昧的别离情事为主旨,寓意深刻。

歌词中有:“我最爱的那个小伙子,谁知离别一声叹息,永不再见,太多太多,泪尽不尽眼中滴”,深深表达了一种哀伤的情思。

第五首:《大山里的小河》这首歌曲出自神木县,由乡野民谣融入几分陕北族调,小河似乎也成了一位淳朴可爱的姑娘。

歌词中有“大山里有小河流,小河里有一只船,一只船它在流,在流向大海去”,勾勒出一幅迷人的陕北山水风情。

第六首:《梁山伯与祝英台》这首民歌改编自中国古典文学《梁山伯与祝英台》,主要讲述的是关于爱情的故事,歌词中有“梁山伯,与祝英台,相约一场,谁料这份情深”“梁山伯,与祝英台,一场回头见,千里迢迢至今日”,传达出一种美丽而持久的爱情精神。

第七首:《大漠鸿雁》这首民歌改编自汉族神话《黄猿传》,以梦幻的方式写出一幅雄伟的阴山的景象:“大漠雄鸿,黄河渺长,山深处有白云起,谁家小船把家乡去”。

陕北民歌《赶牲灵》的二度创作作者:周晓雯来源:《中国民族博览》2015年第05期【摘要】本文结合最具代表性的陕北民歌《赶牲灵》分析其歌词、音乐,深度挖掘了该歌的内涵。

并从声情并茂的角度谈了对该曲的二度创作的认识。

【关键词】民歌;《赶牲灵》二度创作【中图分类号】J605 【文献标识码】A“凡音之起,由人心生也。

人心之动,物使之然也。

”这是我国古代《乐记》对音乐的描述。

人们可以用不同的音调来表达不同的感情。

我们又可以说音乐是一门表演艺术同时也是表现艺术。

而声乐艺术是在创作的基础上的继续创作,我们称之为二度创作。

由于一度创作的各种细节不能完全体现于承载物(谱面),所以我认为二度创作的第一步就是从谱面、创作背景来研究原作,忠于原作的基本内容与思想。

如何理解作品的思想感情呢,首先要通过分析歌词,分析音乐。

接下来,二度创作中最难把握的是处理好“声”与“情”的关系。

最后,任何乐曲都要通过舞台表演展示给观众,这也是二度创作中最重要的一步。

一、通过分析歌词,音乐深刻理解一度创作众所周知,陕北民歌有一种质朴的感觉,以及他发自内心的表白,让人听后觉得荡气回肠。

这是和陕北特殊的地理位置相关联的。

陕北地处我国内陆沟壑纵横的黄土高原上,该地区相对封闭,人们在恶劣的自然条件下耕作,劳累时,困难时,抒发着陕北人的情感。

正因为如此,它在中华文明发展中占有十分重要的地位。

陕北人用一种大气、苍凉、直率的音乐语言充分抒发着自己内心深处的感受。

在陕北民歌中有很多口语化甚至带有土字的歌词,如“馍”、“瞭”、“拾”、“灰不塌塌”等。

这使得音乐连贯自然,歌词也意味深长。

不仅听起来朴实真切,唱起来顺口,而且在情感上也容易使人产生共鸣。

使人联想到陕北民歌中主人公的情感。

陕北民歌中经常运用衬腔,这是陕北人的一种语言习惯。

他们在歌曲的开头或结尾加入衬词,如,“哎”、“奥”、“哎呀”,特别是《赶牲灵》中的弱拍上的称词“哎呀”很好地将前后句衔接起来;还有叠字手法的运用,如,“想亲亲”、“手腕腕”、“泪花花”等,他们并不代表具体的意思,但却使得歌曲很有特色。

—— 陕北民歌《新编赶牲灵》的文本分析与演唱要点 / 左 婕〔摘 要〕本文以胡廷江改编的陕北民歌《新编赶牲灵》为例,对此曲的文本以及演唱要点进行分析。

文章首先对歌曲的改编背景进行了论述,对原版本的特点进行了说明。

在对此曲文本的分析上,分别从歌词和音乐两个方面进行了探讨。

在歌词上,此曲主要体现在对陕北方言的运用上,具有浓郁的地域乡土气息。

在内容上,则体现出具有浓郁的叙事性情节特点,并在其中蕴含着真挚的情感。

就音乐而言,本文着重分析了此曲的旋律和节奏,对其中所运用的纯四度音程支架、级进下行三音列、大跳音程、弱起节奏、跨小节切分等进行了论述。

最后则是对该曲的演唱要点进行了概括,认为应当从润腔技术、人物角色的塑造两个方面进行把握。

〔关键词〕陕北民歌;《新编赶牲灵》;文本分析;演唱要点我国的民族声乐艺术可谓历史悠久、源远流长,尤其是存在并发展于各地域、民族间的传统民歌、戏曲、歌舞、曲艺等,为当代民族声乐的产生与发展奠定了坚实的基础,为当代民族声乐的创作与表演提供了丰富的资源与范本。

《赶牲灵》是一首流传于陕北地区的信天游山歌,具有浓郁的情感特征和乡土气息,特别是质朴的歌词语言和具有风格意味的旋律受到了人们的喜爱,是陕北民歌审美特征的集中体现。

《新编赶牲灵》是当代作曲家胡廷江在原民歌的基础上改编的作品,此曲在改编的过程中,保留了原民歌的风格特征,运用了展衍的手法在原民歌旋律的基础上得以扩充,使此曲更加凸显出了陕北民歌的创编和演唱特点。

本文将从文本分析和演唱要点两个方面谈谈笔者的感受。

一、《新编赶牲灵》的改编背景(一)《赶牲灵》的原版本特点“赶牲灵”又称为“赶脚”,是旧社会一种传统的货物运输方式。

在陕北地区,人们为了谋生,逐渐形成了“走西口”这一社会经济和移民文化现象,“赶牲灵”一般由男人担任,往来长途运输货物,在路上短则数十天,长则半年以上,而留守家中的妇女则盼望丈夫早日归来。

《赶牲灵》就是在这一历史和社会背景下产生的一首民歌。

浅析民歌《赶牲灵》作者:滕莹来源:《东方教育》2018年第20期摘要:《赶牲灵》是一首陕北的地方民歌,这首歌为民间艺人张天恩所编创,歌曲突出了黄土地区的文化,反映了陕北地区朴实的人民生活。

本文将从歌曲的创作背景,情感以及演唱技巧方面对陕北民歌《赶牲灵》来进行简单的分析。

一、《赶牲灵》的文学特色《赶牲灵》是一首陕北民歌。

在旧社会里陕北的许多男人为了谋生,除了“走西口”到外地谋生意外,还有大部分人靠赶牲灵谋生。

“赶牲灵”也叫“赶脚”,就像云贵地区的“赶马帮”,即用牲畜长途的为他人运输货物,赶这些牲畜运送货物的人就称为赶牲灵者。

这些赶牲灵者每赶一趟牲灵都特别辛苦,不仅得翻山越岭而且还得風餐露宿,每赶一趟都需要十天半年的时间。

这些赶牲灵者的家人们都非常惦念他们,每遇着赶牲灵的队伍经过,他们就会去探问自己的亲人情况。

这首《赶牲灵》也就是这么由来的。

陕北民歌是陕北人们农耕生活下最真实的艺术,它形象的概括了黄土高原复杂多样的民俗活动和风貌。

陕北民歌运用陕北方言演唱与传承,因此这些民歌大都如同口语,曲调自由,情感直接、泼辣,不添加任何雕饰。

如《赶牲灵》里面“走头头的(那个)骡子(哟),三盏盏的(那个)灯,(哎呀)带上了(那个)铃子(哟噢)哇哇得的(那个)声。

”里面的“那个”“哟”“哎呀”“噢”都是使用的陕北方言语气词。

有了这些语气词的衬托,使这首歌曲更加直白直露,野性野气,简单明快的表达出自己的情感。

二、演唱技巧与表演演唱陕北民歌大都使用平腔唱法,即真嗓演唱或以真嗓演唱为主的演唱方法。

在演唱《赶牲灵》这首歌曲的时候需要演唱者运用真假声相结合的方法。

这首歌全曲共有三段,整体来说,有一定的演唱难度。

歌曲的前奏部分是很重要的,前奏一起,演唱者就应该是进入了角色的,前奏的音乐就像是模仿骡子驮着东西“叮叮当当”发出的声音。

这个声音由远到近越来越清新,演唱者这个时候眼睛里一定得要有画面感。

第一段歌词“走头头的(那个)骡子哟,三盏盏的(那个)灯,哎呀带上的(那个)铃子哟,(噢)哇哇的(那个)声”在演唱这一段的时候需要使用真假声相结合的演唱技巧,换气口也得严谨,不能唱到自己气息不够了就想当然的换,第一句的换气口在“骡”之后换我认为最为合理。

陕北民歌《赶牲灵》讲述远行男儿的爱情故事-音乐论文陕北民歌《赶牲灵》讲述远行男儿的爱情故事陕北地处干旱与半干旱地区,黄土层非常厚,而且地质比较软。

由于长年的雨水冲涮形成了“千沟万壑、支离破碎”的山形地貌。

这里土地贫瘠、干旱,主要农作物是谷子,几乎没有小麦与大米,多少年来主食一直是小米。

要从外地运输货物进去是非常艰难的事情,只有靠牲口来驮运其他地区的一些货物进去。

面粉、大米这些生活用品是从遥远的关中平原或者宁夏、内蒙河套地区贩运过来。

这两个地方到榆林的距离差不多,都有600 多公里的路程。

这时候,牲口由于其力气大及走路快的特点,成为运输物资的最好选择。

一种特殊的感情让陕北人将牲口有了另一个更加亲切的称呼———牲灵。

陕北的信天游有数十种,《赶牲灵》就属于“信天游”的一种。

《赶牲灵》讲的是一群赶牲口搞运输的人,在路上发生了一个爱情故事。

歌曲曲调简单,感情直白,将事物描写加入其中,有一种曲了情未了的感受。

歌曲中有一句是这样的:白脖子的哈巴哟,朝南的那个咬,赶牲灵我的哥哥哟,过呀来了……这群跑运输的赶牲灵汉子是向北走,到关中平原拉运货物,满载而归。

而这首歌曲就是这群人在漫长的步行过程中,面对一座又一座被征服的群山时,自编自唱的歌曲。

歌曲第一句便是:走头头(那个)骡子哟,三盏盏的(那个)灯,哎呀带上的(那个)铃子哟,噢哇哇得的(那个)声。

讲的是带头的那个头骡子装扮得比较讲究,在笼套顶部两耳之间用铜丝竖扎三簇红缨缨,下端镶着三面圆镜,阳光一照闪闪发光,如同三盏明灯。

头骡子颈部一般会挂一串响铃,前胸下垂两束红缨缨,中间也坠一串响铃,走动时,颈部和胸前的铜铃一步一响,发出清脆的声音,形容为“哇哇声”。

如此装扮会让后面的牲灵群更容易地跟着这个头骡子赶路。

从北往南的路途中,队伍里的小伙子找到了恋人,这成为在漫长的赶路过程中,赶牲灵者之间互相说的事情。

其中有一位唱歌能手就将这个故事顺口唱出来,给旅途中的枯燥时光添加欢乐。

鉴赏少数民族民歌少数民族民歌是指由少数民族人民创作的歌曲,这些歌曲通常反映了少数民族的生活、历史、文化和社会习俗。

以下是一些著名的少数民族民歌:1.《阿细跳月》:这是一首云南彝族民歌,歌曲表现了彝族青年男女在篝火旁歌舞的欢乐场景。

2.《敖包相会》:这是一首蒙古族民歌,表现了蒙古族青年在敖包前的聚会和恋爱的情景。

3.《北京的金山上》:这是一首藏族民歌,表达了藏族人民对毛主席的感激之情。

4.《猜调》:这是一首云南汉族民歌,表现了男女之间相互猜疑、误解的情景。

5.《采茶》:这是一首云南汉族民歌,描述了采茶女辛勤劳动的情景。

6.《草原恋》:这是一首蒙古族民歌,表现了蒙古族人民对草原的热爱和对家乡的思念。

7.《草原上升起不落的太阳》:这是一首内蒙古民歌,歌颂了中国共产党领导下的民族解放和幸福生活。

8.《草原夜色美》:这是一首蒙古族民歌,描绘了草原夜色的美丽和宁静。

9.《唱支山歌给党听》:这是一首藏族民歌,表达了藏族人民对党的感激之情。

10.《翻身农奴把歌唱》:这是一首藏族民歌,表现了藏族人民翻身得解放后的喜悦和感激之情。

中国有55个少数民族,每个民族都有自己独特的文化和音乐,因此少数民族民歌种类繁多,风格各异。

当然,我可以继续为您列举一些其他的少数民族民歌:1.《打支山歌过横排》:这是一首江西客家民歌,表现了客家人民在山区的生活和劳作。

2.《东北好风光》:这是一首东北民歌,描绘了东北地区的美丽风光和丰富资源。

3.《放马山歌》:这是一首云南汉族民歌,表现了放马时的情景和草原的壮阔。

4.《赶牲灵》:这是一首陕北民歌,描述了陕北地区人民的生活和情感。

5.《蝴蝶泉边》:这是一首白族民歌,表现了白族青年男女在蝴蝶泉边的爱情故事。

6.《花儿与少年》:这是一首青海民歌,描述了青海人民的生活和爱情。

7.《槐花几时开》:这是一首四川汉族民歌,表现了一个痴情女子对情郎的思念和等待。

8.《康定情歌》:这是一首四川藏族民歌,表现了康定地区人民的情感和生活。

郭涛陕北民歌精选10首

1. 《兰花花》:这首民歌描绘了一个美丽少女的爱情故事,歌声中充满了对爱情的向往和执着。

郭涛演唱的版本情感饱满,让人感受到兰花花般纯洁无暇的爱情。

2. 《赶牲灵》:这是一首展现陕北人民勤劳致富的民歌,郭涛的演唱为这首歌注入了新的活力,让人们更加珍惜劳动成果。

3. 《三十里铺》:歌曲讲述了一段离别重逢的故事,郭涛用歌声传达了人们对家乡的眷恋之情。

4. 《山丹丹花开红艳艳》:这首民歌歌颂了美好生活,郭涛的演唱让人仿佛置身于山丹丹花盛开的美丽景象中。

5. 《闹秧歌》:这是一首富有喜庆氛围的民歌,郭涛的版本让人感受到陕北人民欢庆节日的喜悦。

6. 《信天游》:这首歌表达了人们对美好生活的向往,郭涛的演唱深情而富有感染力。

7. 《黄土高坡》:这首民歌展示了陕北高原的壮丽景色,郭涛的版本让人为之一振。

8. 《绣荷包》:这是一首表达思念之情的民歌,郭涛用歌声传递了人们对远方亲人的牵挂。

9. 《羊肚子手巾三道道蓝》:这首民歌歌颂了陕北人民的勤劳和智慧,郭涛的演唱让人印象深刻。

10. 《想亲亲想在心眼上》:这是一首表达思念爱人之情的民歌,郭涛演唱的版本让人感受到浓厚的情感氛围。

以上就是郭涛陕北民歌精选10首,每一首歌都代表了陕北民歌的精髓,通过郭涛的演唱,让人们更加了解和喜爱陕北民歌。

这些歌曲传承了陕北人民的优秀传统文化,为我们带来了丰富的精神享受。

陕南\陕北民歌中的爱情歌唱作者:肖剑来源:《艺海》2010年第09期陕西位于中国西北地区,秦岭山脉将陕西分为三大自然区,北部为高原,中部为平原,南部是山地。

陕北为典型的黄土高原地貌,受内蒙游牧文化的影响,性格与生活自由豪放,民歌旋律高亢粗犷、豪迈奔放,曲调结构自由流畅。

而陕南地区山青水秀,受汉水文化、蜀文化和三国文化的影响,民歌旋律就优美动听、细腻柔和、结构舒展流畅。

陕北陕南民歌种类繁多、内容丰富、风格各异。

但不管是哪一类民歌,都出自于生活在最低层的劳动人民之口。

千百年来,人民群众每天除了种地干活,没有其他的娱乐活动,繁重的体力劳动使他们心里的酸甜苦辣无处诉说,只有唱几首山歌吼上几嗓子,才得以抒发他们内心的情感,以及对爱人和想念之人的思念,消除劳动给他们带来的枯燥和疲惫。

所以情歌是陕北陕南民歌文化中的精华部分,展现了人们对生活的渴望、对爱情的向往。

如陕北民歌中的《赶牲灵》:“你若是我的哥哥哟/招一招的那个手/哎呀你不是我那哥哥哟/走你的那个路”,这首歌曲描写了情郎哥哥在外赶牲灵,心上的妹妹对他强烈的思念和牵挂,整天在自家门口盼望心上人归来的迫切心情。

曲调高亢明亮,节奏舒缓自由,曲风婉转而带有凄凉之情。

语音朴实,唱腔高亢凄凉,唱出了人间的相思之苦。

如陕南民歌《送饭调》:“郎在那个对门嘛/呦喂砍喽/干柴/呦喂,姐在那个屋里嘛/金隆隆卜咚/哐啷啷咕咚嘛/扬花哎,送饭来/也哎。

郎问那个姐儿/嘛呦喂,什呢么子菜哎呦喂,油炸那个豆腐/金隆隆卜咚/哐啷啷卜咚嘛/扬花哎,白菜苔嘢哎……”歌曲描写了在茫茫秦巴山区的密林里,情郎哥在山上砍柴,幺妹妹赶着去送饭,没有山珍海味,美酒佳肴,两人在家常饭菜和山涧清泉的陪伴下,彼此用歌声唱着他们平凡却真实的爱情,曲调优美动听、细腻柔和,结构舒展流畅。

“对畔畔的那个/圪梁梁上/那是一个谁?那就是我那/有名的/二呀二妹妹。

你在你的那个/圪梁梁上/哥在一个沟,瞭不见那哥哥/妹子儿你就/招一招手。

我国是一个幅员辽阔民族众多的国家,国土面积约960万平方公里,有56个民族,人们勤劳智慧、勇敢善良,常爱用歌声表达自己的情感。

在长期劳动和生活中形成了许多具有浓郁的地方特色的民歌,不同地域、不同民族由于地域性差异、生活方式的差异等,形成的民歌风格也有很大差异,如果要全部讲完的话,可能需要大家在河北大学再待上半年的时间,由于我们只有一个小时的时间,所以我会在这节课上为大家介绍几首有代表性的中国民歌,也希望大家能够在本节课上对中国民歌有所了解。

我们第一首要欣赏到的民歌是一首江苏民歌《茉莉花》江苏民歌《茉莉花》,是一首非常著名的中国民歌,《茉莉花》在中国多个地区有多个版本流传,现在流传最广的是江苏的《茉莉花》,这首歌在中国民歌中有很高的地位,是中国民歌的经典之一,更在海内外华人和西方音乐界中广为流传。

上世纪意大利作曲家普契尼将这首歌的曲调写入他生前最后一部歌剧《图兰朵》中,大家是否知道《my heart will go on》的演唱者席琳迪翁?在2013年中国春节联欢晚会上,就由她和我国著名歌唱家宋祖英共同演绎了这首歌曲,下面让我们来一起欣赏这首《茉莉花》。

河北民歌既然我们来到了河北,那接下来我们即将听到的是一首河北民歌《放风筝》,这首歌讲的是一对小姐妹梳洗打扮开开心心去野外踏青放风筝的故事,整首歌欢快活泼,表现了孩子的童真童趣。

请大家欣赏。

湖北民歌《龙船调》是湖北省利川土家族的一首地方民歌,是群众逢年过节,划彩莲船时常唱的一首民歌,歌中描绘了一个活泼俏丽的少妇回娘家时途经渡口,请艄公摆渡过河的一幅鲜明生动画面,风情万种地表现了土家么妹儿的娇羞、妩媚以及驼背艄公的幽默,这首歌曾经在悉尼歌剧院、维也纳金色大厅、美国肯尼迪艺术中心都有演出过,也收到了世界人民的一致欢迎,下面让我们一起来欣赏这首《龙船调》陕北民歌《赶牲灵》是一首陕西民歌,在旧社会,陕北一带的人们生活十分贫苦,许多男人为了谋生,除了"走西口"到外地谋生外,有相当一部分人靠赶牲灵谋生。

陕北民歌陕北民歌【赶牲灵】,最初源于“赶牲灵”的故事。

说的是一个在陕北大路上开骡马店的年轻女子,与一个常常过往此处,在这里投宿歇脚的陕北青年男子,一来二去,由初生好感到由衷暗恋、再到成为“相好”的浪漫感人的爱情故事。

“你赶你的牲灵我开我的店,咱们来来回回好见面。

”美丽的吸引,青春的燃烧,大胆的表露,直抒出了漂亮的女店主对英俊的赶牲灵后生一腔心爱的满腹眷恋,此故事一经由“信天游”的方式从民间创作生成,就广传陕北大地,后又通过不断艺术加工,才逐步完善成了今天这首已传唱全国的【赶牲灵】,并成为了陕北经典民歌中的一首代表作……陕北民歌《赶牲灵》的故事《赶牲灵》是陕北民歌中的一首名曲。

是表达脚夫与相爱着的女人的故事。

民间流传版本较多,其中最著名的是张天恩演唱、白秉权采录的那一首。

其歌词为:走头头(的那个)骡子(哟),三盏盏(的那个)灯,(哎呀)带上(得那个)铃子(哟噢)哇哇(得那个)声。

白脖子(的那个)哈巴(哟)朝南(得那个)咬,(哎呀)赶牲灵(的那个)人儿(哟噢)过(呀)来(那个)了。

你若是我的哥哥(哟)你就招一招(那个)手,(哎呀)你不是我的哥哥(哟噢)走你的(那个)路。

“脚夫”,按照《辞海》的解释,一是指搬运工人;二是指赶着牲口供人雇用的人。

但这种解释似乎不够全面。

陕北的脚夫,大致上有这么几种:一种是利用农闲时间,赶着牲灵做短途贩运的农民。

这部分人,一般赶的都是小牲灵,即毛驴。

行走方圆不超过几十里,买卖也都很小。

还有一种是赶着大牲灵(如骡子、马或者骆驼)的脚夫。

这些脚夫也分类型:一是赶自己的牲灵,贩运自己的货物,利润留成归自己所有。

一是赶着别人的牲灵,为别人贩运货物,自己出卖的只是劳动力。

还有一种即辞海里所说的”赶着牲口供人雇用的人”。

明清时的陕北脚夫,所走的路线大致有三条:一是”走西口”,即经”三边”到银川、兰州;一是”走口外”,即上内蒙到包头;一是”走南路”,即下延安、西安;一是”东上”到北京,甚至到天津口岸,与洋人做生意等。

五首陕北民歌大全

陕北民歌是陕西北部地区独具特色的民间音乐形式,反映了当地人民的生活、情感和历史。

以下五首是陕北民歌的代表作品:

1.《黄土高坡》:歌颂了陕北广袤的黄土地,表达了陕北人民奋发向前、艰苦奋

斗的精神。

2.《马铃儿响叮当》:描绘了陕北农村的田园风光和劳动人民的欢乐生活,曲调欢快动听。

3.《临行密密缝》:讲述了一位陕北妇女为了给丈夫缝制衣物,辛勤劳作的故事,表达了陕北妇女的勤劳和深情。

4.《老家的春天》:歌颂了陕北农村的丰收和美好的生活,表达了对家乡的深情和思念之情。

5.《陕北山歌》:这是一首集合了陕北多个地方特色的山歌,歌词内容丰富多样,

描绘了陕北地区的风土人情和民俗文化。

这些陕北民歌都有着浓厚的地方特色,歌词朴实自然,旋律优美动人。

通过欣赏和学唱这些民歌,可以更好地了解陕北地区的文化和民间艺术。

第二周中国民歌教学课题:中国民歌欣赏年级:大学一年级课时:2课时教具:多媒体设备,音响教学目的:通过对中国民歌的分类介绍,使学生了解中国各地的民歌教学内容1什么是民歌民歌就是民间所流传的歌曲的简称。

它是一种非常重要的民族文化。

民间歌曲源远流长,世世代代伴随着人民群众生活、劳动。

《诗经》中的《国风》,就是我国最早的民歌选集。

民间歌曲浸透了劳动人民心血,是发自人民群众肺腑的声音。

2民歌的创作特点民歌是在广泛的群众性即兴编创中产生,并通过口头传唱来代代延续的。

民歌的创作,具有集体性的特点。

也就是说,民歌是由人民群众集体创作出来的,它并没有具体的作者。

民歌在人民群众中广泛传唱,同时经历着一个被选择、被加工的过程,所以,每一首能够流传下来的民歌,都凝聚着人民的心血和智慧。

3民歌的特点与风格民歌在结构上一般都比较短小,艺术形象集中,单纯。

表现内容的方法比较直接,朴实。

而且具有浓郁的地方色彩。

我国的各个地区,各个民族都有着丰富的民歌宝藏,由于民歌受各地区各民族的生活条件,风俗习惯和语言音调等因素的影响,因而各地的民歌都具有独特的民族风格和浓厚的乡土气息,地方味很浓。

比如说,平原地区的民歌大多是婉转流畅,就好象中国南方地区的吴侬软语,小桥流水一样,而北方的人一般都比较豪爽粗圹,西北地区的民歌也都往往比较高亢,没有南部民歌优雅细致。

而草原地区的民歌则是音调悠长,气息宽广,有种蓝天白云的感觉。

4民歌的分类由于民歌是人民群众表达自己思想感情的一种艺术形式,所以它所表达的题材内容非常广泛,有反映日常生活的,有表达爱情的,有反映社会矛盾的,还有歌唱风光等等很多,几乎囊括了生活中各个方面。

由于内容表现的不同需要,民歌的体裁形式也是多种多样,各种不同场合,不同地区的生活方式,编唱条件和思想内容的表现要求,使各类民歌具有不同的表现方法和音乐特征,形成了不同的体裁形式。

大体上可分有三大类:1号子2山歌3小调号子1号子的起源号子也称劳动号子、哨子。

陕北民歌《赶牲灵》讲述远行男儿的爱情故事

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

陕北民歌《赶牲灵》讲述远行男儿的爱情故事-音乐论文陕北民歌《赶牲灵》讲述远行男儿的爱情故事

陕北地处干旱与半干旱地区,黄土层非常厚,而且地质比较软。

由于长年的雨水冲涮形成了“千沟万壑、支离破碎”的山形地貌。

这里土地贫瘠、干旱,主要农作物是谷子,几乎没有小麦与大米,多少年来主食一直是小米。

要从外地运输货物进去是非常艰难的事情,只有靠牲口来驮运其他地区的一些货物进去。

面粉、大米这些生活用品是从遥远的关中平原或者宁夏、内蒙河套地区贩运过来。

这两个地方到榆林的距离差不多,都有600 多公里的路程。

这时候,牲口由于其力气大及走路快的特点,成为运输物资的最好选择。

一种特殊的感情让陕北人将牲口有了另一个更加亲切的称呼———牲灵。

陕北的信天游有数十种,《赶牲灵》就属于“信天游”的一种。

《赶牲灵》讲的是一群赶牲口搞运输的人,在路上发生了一个爱情故事。

歌曲曲调简单,感情直白,将事物描写加入其中,有一种曲了情未了的感受。

歌曲中有一句是这样的:白脖子的哈巴哟,朝南的那个咬,赶牲灵我的哥哥哟,过呀来了……这群跑运输的赶牲灵汉子是向北走,到关中平原拉运货物,满载而归。

而这首歌曲就是这群人在漫长的步行过程中,面对一座又一座被征服的群山时,自编自唱的歌曲。

歌曲第一句便是:走头头(那个)骡子哟,三盏盏的(那个)灯,哎呀带上的(那个)铃子哟,噢哇哇得的(那个)声。

讲的是带头的那个头骡子装扮得比较讲究,在笼套顶部两耳之间用铜丝竖扎三簇红缨缨,下端镶着三面圆镜,阳光一照闪闪发光,如同三盏明灯。

头骡子颈部一般会挂一串响铃,前胸下垂两束红缨缨,中间也坠一串响铃,走动时,颈部和胸前的铜铃一步一响,发出清脆的声音,形容为“哇哇声”。

如

此装扮会让后面的牲灵群更容易地跟着这个头骡子赶路。

从北往南的路途中,队伍里的小伙子找到了恋人,这成为在漫长的赶路过程中,赶牲灵者之间互相说的事情。

其中有一位唱歌能手就将这个故事顺口唱出来,给旅途中的枯燥时光添加欢乐。

他首先从自己看到的头骡子开始:走头头那个骡子哟,三盏盏的那个灯,哎呀带上的那个铃子哟,噢哇哇得的那个声。

这也是陕北民歌最长用的手法。

首先从视觉出发来表达,最直观,给在场所有的人一种亲切觉。

群山还在回荡刚才那嘹亮的歌声,夹杂着赶牲灵人爽朗的笑声、铃声、骡子达达的脚步声,旁边的河水在流淌着,云彩在自由的飘过湛蓝的天,一阵阵风吹过,林木发出沙沙的响声,偶尔会有鸟声长鸣,这一切正像是大自然在给这位劳动的歌者予以伴奏。

在这样一种交响乐式的伴奏下,最后一句歌声破嘴而出,响彻整个山沟:你若是我的哥哥哟,招一招的那个手,哎呀你不是我的哥哥哟,走你的那个路。

这句歌词里有一些诙谐的味道,用妹妹的口气来表达着自我的感受。

表达了妹妹这种盼人心切,一遍遍会认错人,但是也没有关系,不是我的哥哥你就继续走你的路。

歌声已经落下,但是感情好像才刚刚升起,有一种余音未了的感受也好像又要回到开头第一句,才会让焦急等待的妹妹继续着自己的感情生活。

总体看来,这首歌曲正儿八经的来自劳动者自己的生活。

自己对自己劳动及感情生活的真实描写,不娇柔,不造作,只用自己简单直白的感情描写将一切表现的非常优美与动听。