第六章现代乐章第三讲 汪曾祺与其小说

- 格式:ppt

- 大小:983.00 KB

- 文档页数:32

汪曾祺经典短篇小说鉴赏在中国文坛上,有许多优秀的作家和他们的杰出作品。

而汪曾祺,作为中国当代文学的重要代表人物之一,以其独具风采的短篇小说赢得了广大读者的喜爱和赞誉。

本文将对汪曾祺经典短篇小说进行鉴赏,展现其卓越的文学才华和独特的创作风格。

1. 《又见月圆》汪曾祺的《又见月圆》是他最著名的短篇小说之一,以简洁明快的笔触展现了战争背景下人性的抉择和情感的升华。

故事发生在中国抗日战争的年代,描写了一个日本侦察兵遭围困的情节。

通过对主人公古井的刻画,汪曾祺熟练地展示了一个普通士兵的勇敢与机智。

他不仅具备了智慧和勇气,还表现出对自身价值和对国家荣誉的意识。

在最后关头,他不惜牺牲自己保护了自己的阵地,表现出一种高尚的情感和责任担当。

2. 《另一种望远镜》《另一种望远镜》是汪曾祺的另一篇经典作品,通过对家庭和人生的思考,呈现出了深邃的内在世界和对传统价值观的反思。

故事主要讲述了一对老年夫妇因为儿子的不孝行为而遭遇困境。

然而,作者并没有局限于狭隘的家庭纠纷,而是将其提升到一个更高的层次。

他通过叙述儿子的外国朋友,折射出整个时代的变迁和社会观念的变革。

这种对比让人感到思索和反思,引发了对家庭、社会和人生意义的深思。

3. 《生活的艺术》《生活的艺术》是汪曾祺的代表作之一,通过对生活琐事的关注和思考,揭示了人生的独特价值和对美的追求。

小说以糊涂的老头子韩老农为中心,通过他在日常生活中的一系列举动和反应,展现出了生活的乐趣和艺术。

作者以优雅和幽默的笔触,表达了对平凡生活的热爱和对人性的关怀。

在这个小小的镇子里,汪曾祺以他独特的眼光,将一个普通人的精彩展现出来。

4. 《人间草木》《人间草木》是汪曾祺创作的另一篇短篇小说,以细腻入微的描写展现了人与自然的关系和人性的复杂性。

故事通过一个乡下小伙子和一段意外事件的展开,让人们不禁思考人与自然的关系和相互影响。

作者通过对人物内心的描绘,让读者切实感受到了人性的复杂性和对自然的敬畏之情。

汪曾祺短篇小说汪曾祺短篇小说汪曾祺是迄今为止争议最小的当代作家,他的美学气质、作品的审美价值、文学史意义得到评论界、创作界的一致肯定,下文就是有关他的短篇小说资料,欢迎大家阅读学习。

一、汪曾祺小说的艺术特色:浓郁的乡土风俗画描写:汪曾祺的小说是一幅幅清新隽永、淡泊静雅的风俗画,由于对故乡的热爱和对苏北水乡风土人情的谙熟,使得他描述起来潇洒自如,而且大量的风土人情描摹有着深刻的人生内涵。

在汪曾祺笔下,地方风俗多靠人物来体现。

风俗即人,这是他和很多作家最显著的区别。

《大淖记事》近一半篇幅写民情风俗,这正是大淖人自然恬静天性的写照,小说中十一子和巧云追求爱情的方式同大淖风情相和谐,使人很难分出哪些是写人物哪些又是写风俗。

风俗和人物浑然一体、自然天成、交相辉映地体现出民间生活的本真生命形象和人格取向。

《大淖记事》故事梗概和赏析【内容简介】此地名为大淖。

大淖,一片浩淼的大水,春时芦芽紫,夏日芦荻白,秋后芦花飞,冬至芦叶黄,四时景致,是幅水乡图画。

大淖东西两丛住户。

西边住了二十几个兴化锡匠。

他们讲义气,通有无,互相扶持,对人和气。

为首的老锡匠,有个侄儿徒弟叫十一子,一表人材,常惹得姑娘媳妇过来看他。

老锡匠告诫十一子不要拉扯上东头的姑娘媳妇。

大淖东头住的是挑夫,挑稻谷,也挑别的。

卖力气,吃糙米,乡风古蛮。

这里的媳妇也能挑,专挑鲜货,她们性情泼辣,能爱能恨。

男女关系也较随便,只有一个标准:情愿。

黄海蛟是挑夫中的好手。

女儿巧云漂亮又勤快。

巧云十七岁时,黄海蛟摔断了腰,巧云一人挑起了家庭重担。

虽然老锡匠不让十一子往淖东跑,但十一子还是和巧云好上了,只是心里有,像一片云淡淡的飘来飘去不成雨。

一天晚上,巧云洗衣时落了水,十一子救她上来。

巧云昏迷不醒,十一子紧紧抱着她,心里软软的,但十一子送巧云回家后还是走了,巧云看着一天的好月亮,心里说:“你是个呆子。

”这天晚上,水上保安队的刘号长霸占了巧云。

但巧云心里悔的是没有把自己先交给十一子。

汪曾祺必读作品(汪曾祺的书单)前段时间看到消息,说汪曾祺先生生前的书房已整体迁移至高邮的汪曾祺纪念馆中。

作家苏北写过《汪曾祺的书房》一文。

想来这是他晚年住房条件改善后才整理出的。

他自己原也说过生性随便、不藏书、不做笔记之类的话,但不能否认,汪先生绝对是个酷爱读书、饱读诗书的人。

读书是暗功夫,是为一个人插上“隐形的翅膀”。

写作更是受阅读的影响。

汪先生专门写读书的文章并不多,大概只有《开卷有益》《读廉价书》《谈读杂书》《书到用时》等数篇。

从中可以看出他大致的阅读史及对读书的态度,主张随性读书、读杂书等。

一、传统文化类汪先生书画兼擅,古典诗文随手拈来,语言雅致精确,有“最后一位士大夫”之美誉。

这源于幼年的积淀。

他说自己是在“温柔敦厚的诗教里长大”。

十一二岁时跟祖父读《论语》、背唐诗;跟韦子廉先生学桐城派古文,对他所传授的姚鼐《登泰山记》、方苞《左忠毅公逸事》、戴名世《画网巾先生传》等诸篇留有深刻印象,说自己的作品讲究文气就很受桐城派的影响。

与此同时,还跟乡贤、名中医张仲陶读《史记》。

“他教我的时候,我的面前放一本《史记》,他面前也有一本,但他并不怎么看,只是微闭着眼睛,朗朗地背诵一段,给我讲一段。

初中时又跟着老师高北溟读归有光、郑板桥。

说归有光“以轻淡的文笔写平常的人物,亲切而凄婉”,跟自己的气质很相近,“我现在的小说里还时时回响着归有光的余韵”;说郑板桥诗文中蔼然的仁者之心,使他深受感动。

小学、中学时代大量读宋词,《漱玉词》《断肠词》《剑南诗钞》都读过。

高中时还买过一部词学丛书,一首一首地抄,既练书法,又略窥词意。

他说词中的情绪应合了少年无端感伤的心,“到现在我的小说里还有一点隐隐约约的哀愁。

”除了幼年时的家传、中学时代的熏习,待到了大师云集的西南联大,汪曾祺更是接受着传统文化的深深浸染。

他对面向新生的通识课《大一国文》大加叹赏,认为选文独具匠心。

闻一多先生的唐诗、楚辞课,朱自清先生的宋词,唐兰的“词选”,王力先生的“诗法”课,杨振声先生的“汉魏六朝诗选课”,另还有左传、史记、杜诗诸课,都对年轻的汪曾祺有着潜移默化的影响。

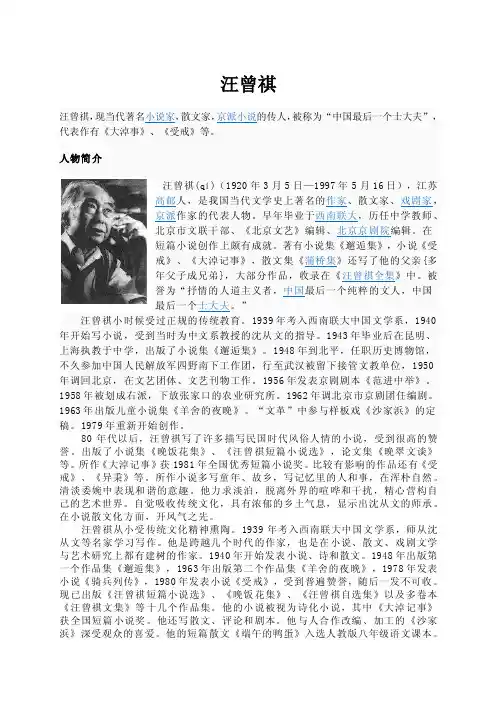

汪曾祺汪曾祺,现当代著名小说家,散文家,京派小说的传人,被称为“中国最后一个士大夫”,代表作有《大淖事》、《受戒》等。

人物简介汪曾祺(qí)(1920年3月5日—1997年5月16日),江苏高邮人,是我国当代文学史上著名的作家、散文家、戏剧家,京派作家的代表人物。

早年毕业于西南联大,历任中学教师、北京市文联干部、《北京文艺》编辑、北京京剧院编辑。

在短篇小说创作上颇有成就。

著有小说集《邂逅集》,小说《受戒》、《大淖记事》,散文集《蒲桥集》还写了他的父亲{多年父子成兄弟},大部分作品,收录在《汪曾祺全集》中。

被誉为“抒情的人道主义者,中国最后一个纯粹的文人,中国最后一个士大夫。

”汪曾祺小时候受过正规的传统教育。

1939年考入西南联大中国文学系,1940年开始写小说,受到当时为中文系教授的沈从文的指导。

1943年毕业后在昆明、上海执教于中学,出版了小说集《邂逅集》。

1948年到北平,任职历史博物馆,不久参加中国人民解放军四野南下工作团,行至武汉被留下接管文教单位,1950年调回北京,在文艺团体、文艺刊物工作。

1956年发表京剧剧本《范进中举》。

1958年被划成右派,下放张家口的农业研究所。

1962年调北京市京剧团任编剧。

1963年出版儿童小说集《羊舍的夜晚》。

“文革”中参与样板戏《沙家浜》的定稿。

1979年重新开始创作。

80年代以后,汪曾祺写了许多描写民国时代风俗人情的小说,受到很高的赞誉。

出版了小说集《晚饭花集》、《汪曾祺短篇小说选》,论文集《晚翠文谈》等。

所作《大淖记事》获1981年全国优秀短篇小说奖。

比较有影响的作品还有《受戒》、《异秉》等。

所作小说多写童年、故乡,写记忆里的人和事,在浑朴自然。

清淡委婉中表现和谐的意趣。

他力求淡泊,脱离外界的喧哗和干扰,精心营构自己的艺术世界。

自觉吸收传统文化,具有浓郁的乡土气息,显示出沈从文的师承。

在小说散文化方面,开风气之先。

汪曾祺从小受传统文化精神熏陶。

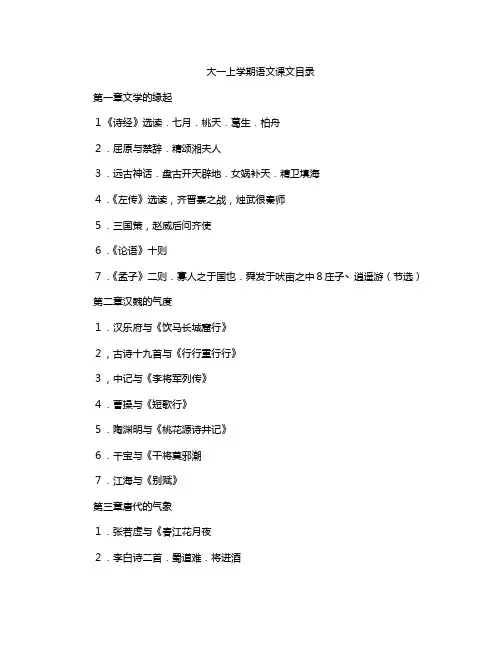

大一上学期语文课文目录第一章文学的缘起1《诗经》选读.七月.桃天.葛生.柏舟2.屈原与禁辞.精颂湘夫人3.远古神话.盘古开天辟地.女娲补天.精卫填海4.《左传》选读,齐晋寨之战,烛武很秦师5.三国策,赵威后问齐使6.《论语》十则7.《孟子》二则.寡人之于国也.舜发于吠亩之中8庄子丶逍遥游(节选)第二章汉魏的气度1.汉乐府与《饮马长城窟行》2,古诗十九首与《行行重行行》3,中记与《李将军列传》4.曹操与《短歌行》5.陶渊明与《桃花源诗井记》6.千宝与《干将莫邪潮7.江海与《别赋》第三章唐代的气象1.张若虚与《春江花月夜2.李白诗二首.蜀道难.将进酒3.杜甫诗二首.登高-朋人行4.韩愈与《进学解》5.白居易与《长恨歌6.李商隐诗二首.晚晴.锦瑟7.唐传奇与《蜀客传》第四章宋元的琴瑟1.柳永与悔词,雨霉铃,八声甘州2.李活照与婉约词,凤凰合卜,忆欧箫3.苏鞋与词的创新.水调歌头.念奴娇4.辛弃疾与豪放词.破阵子丶为陈同甫赋壮词以寄之永遇乐京口北固亭怀古5.马致远与元曲越调天净沙秋思6.关汉卿与《窦娥冤》7.王实甫与《西厢记第五章元明清的小说1.罗贯中与《三国演义》2.曹雪芹与《红楼梦》第六章现代乐章1.鲁迅与《狂人日记2.朱自清与《荷塘月色》3.徐志摩与《雪花的快乐》4.戴望舒与《雨巷》5.曹黑与《雷雨》6.茅盾与(子夜》7.沈从文与《边城》8.老合与《茶馆》9.北岛与《回答》10.工蒙与《风筝飘带》11.汪曾祺与《陈小手》12.史铁生与《我与地坛13.余秋雨与《道士塔》14.残雪与《山上的小屋》第七章常用应用文书写作1计划2.总结3.调查报告4.实践报告5.读书笔记6.一般书信7,申请书8求职信9.请柬贺信11.毕业论文。

浅析汪曾祺小说的诗性内涵摘要:本文将全面分析汪曾祺小说的诗性内涵。

试图诠释出汪曾祺小说不论从审美趋向、文体样式、行文语言上都包含诗性美。

文章主要从四个方面演绎说明。

即汪曾祺小说的诗性语言、诗性文体、诗性审美趋向、诗性美的成因探寻。

本文追寻汪曾祺小说具有诗性美的内在原因时首先给出这样的结论:先具体点评汪曾祺小说的语言,分析汪曾祺的简单俗语经过怎样的艺术加工,使俗语有了诗的灵性;第二部分具体从小说的结构出发,解读作者风情画的散文结构是怎样让小说“信马由缰”,使之更有诗意浓度的;第三部分介绍汪曾祺诗性小说中的价值内涵,从作者的生平经历与具体文本中分析出作者深受儒、道两方面传统思想的影响,并怀有普世仁爱情怀,这种审美倾向使作者小说具有儒家的笃实、道家的平和以及大众的人道主义精神,其审美趋向使之作品萦绕一种似儒、似道的诗情;最后阐述诗性小说创作的前人实践经验与理论,然后从作者的成长环境与教育经历和师承关系上挖掘更深层次的内在原因。

总之,笔者将全面解读汪曾祺的小说,试图打破“文化诗性”这一片面的定义,利用诗学、美学理论、文本细读等理论方法揭示汪曾祺小说内表均含有诗性美。

关键字:汪曾祺:小说;诗性目录摘要引言 (1)一、诗性内涵 (1)二、研究现状 (2)第一章汪曾祺小说语言的诗性美 (6)第一节语言与语境的诗意生成 (6)一、语境中的意象 (6)二、语言中的淡味 (8)三、语言的灵气与情感 (10)第二节对话中的诗意 (12)一、对话情境的诗意 (12)二、对话中“留白”的韵味 (14)第二章汪曾祺小说结构的诗性美 (17)第一节“风情画”式结构的具体呈现 (17)一、“画簿”留白设计 (17)二、形散神聚的散文结构 (20)第二节诗意情境营造 (23)一、虚实的时间手法 (23)二、文体上的诗意建构 (26)第三章汪曾祺小说诗性美的价值内涵 (28)第一节中和与仁爱——儒家传统文化濡染之美...............................................28第二节恬淡与率真——道家文化浸润之美. (32)第三节平民与世俗——民间文化伦理的认同之美 (35)第四章汪曾祺小说中诗性美成因探寻 (39)第一节“诗性小说”的创作实践和理论 (40)第二节诗学氛围的成长环境以及家乡风俗的诗情画意 (42)第三节师承关系 (44)结语 (47)参考文献 (49)附录 (51)引言八十年代末掀起了“汪曾祺热”,各种评论铺天盖地,在各种赞誉的背后,关于汪曾祺的行文风格,人们从他的创作思想渊源、文体结构、语言运用各方面都仁者见仁智者见智地找到了理论支撑,这里我不想再争论汪曾祺在新时期文学中到底起了哪些重要作用,也不对他的文学地位做出评价,单就汪曾祺的美学意义来说,就目前的研究现状来看,人们趋向于认定汪曾祺是一朵古今、中西合璧的奇葩,有对中国传统文化的探寻作为他文章灵感来源的营养,也有对西方理论的运用,使其文章写作更加娴熟。

汪曾祺短篇⼩说集汪曾祺短篇⼩说集 引导语:《汪曾祺短篇⼩说选》是中国青年出版社2000年出版的⼀本图书,该书包括《复仇》、《⽼鲁》、《落魄》、《受戒》、《岁寒三友》、《七⾥茶坊》、《⽺舍⼀⼣》、《看⽔》、《骑兵列传》等16篇短篇⼩说。

下⽂是相关的资料,欢迎⼤家阅读学习。

汪曾祺的⼩说 汪曾祺(1920~1997):现、当代作家。

江苏⾼邮⼈。

1939年考⼊昆明西南联合⼤学中⽂系,深受教写作课的沈从⽂的影响。

1940年开始发表⼩说。

1943年⼤学毕业后在昆明、上海任中学国⽂教员和历史博物馆职员。

1946年起在《⽂学杂志》、《⽂艺复兴》和《⽂艺春秋》上发表《戴车匠》、《复仇》、《绿猫》、《鸡鸭名家》等短篇⼩说,引起⽂坛注⽬。

1950年后在北京⽂联、中国民间⽂学研究会⼯作,编辑《北京⽂艺》和《民间⽂学》等刊物。

1962年调北京京剧团(后改北京京剧院)任编剧。

曾任北京剧协理事、中国作协理事、中国作协顾问等。

出版作品集30多部,著有⼩说集《邂逅集》、《⽺舍的夜晚》、《汪曾祺短篇⼩说选》、《晚饭花集》、《寂寞与温暖》、《茱萸集》,散⽂集《蒲桥集》、《塔上随笔》,⽂学评论集《晚翠⽂谈》,以及《汪曾祺作品⾃选集》等。

另有⼀些京剧剧本。

《汪曾祺⽂集》(5卷)于1993年出版,《汪曾祺全集》(8卷)于1998年出版。

短篇《受戒》和《⼤淖记事》是他的获奖⼩说。

作品被译成多种⽂字介绍到国外。

他以散⽂笔调写⼩说,写出了家乡五⾏⼋作的见闻和风物⼈情、习俗民风,富于地⽅特⾊。

作品在疏放中透出凝重,于平淡中显现奇崛,情韵灵动淡远,风致清逸秀异。

汪曾祺谈⼩⼩说写作 ⼩⼩说不就是⼩的⼩说、不只是它的外部特征。

⼩⼩说仍然可以看作是短篇⼩说的⼀个分⽀,但它⼜是短篇⼩说的边缘。

短篇⼩说的⼀般素质,⼩⼩说是应该具备的。

⼩⼩说和短篇⼩说在本质上既相近,⼜有所区别。

⼤体上说,短篇⼩说散⽂的成份更多⼀些,⽽⼩⼩说则应有更多的诗的成份。

⼩⼩说是短篇⼩说和诗杂交出来的⼀个新的品种。

汪曾祺短篇小说汪曾祺短篇小说引导语:汪曾祺以散文笔调写小说,写出了家乡五行八作的见闻和风物人情、习俗民风,富于地方特色。

下文是有关他的短篇小说资料知识,欢迎大家阅读学习。

汪曾祺短篇小说篇1:汪曾祺小说选读后感范文汪曾祺先生的作品自述都是不期而遇,行云流水的记录也注定了他的作品中不可磨灭的散文影子。

一切景语皆情语。

初读汪曾淇先生的作品不管是《复仇》、《老鲁》,还是其他的作品总有一股淡淡的韵味萦绕在心头。

一切语句中都有着气氛,人性的气氛。

不直接描写人物,只凭着这些气氛使读者体会出人物的性格、心理、活动,在字里行间都浸透了人物,这便是散文的精髓,也是汪曾祺先生一向所贯彻的。

我认为散不是追求或故意为之而能做到的。

故意便破坏了散的自然与纯洁,散的意便会化散开去,这便失去了散的根。

汪曾祺先生在序中说:“我的另一个特点是:散。

这倒是有意而为之。

”散并不是刻意便可描摹得出的,没有一种深邃的体会,不对自己所创作的作品怀有一种强烈感情的人,是吐不出几句金玉良言的。

汪先生此处是没有意识到丰富的人生阅历,复杂的心路历程,百态的人性面目对他的创作产生怎样深远的影响,这些使他散得更加深刻。

文章形的散,也是汪曾祺所追求的。

布局严紧的小说,在他眼中就像是被铁箍捆绑住的南瓜,最终只能面临爆炸。

信马由缰,为文无法,这才是汪先生的心向往之。

《诗大序》:“诗者,志之所之也,在心之志,发言为诗。

”诗是一种最普遍的艺术,如阳光一般散落在人类社会的每一个角落。

诗的最本质特征是抒情美。

无论是小说、散文、戏剧、最优美之处,无不闪现出诗的光环来。

因而诗是文学中的文学。

在艺术领域中,诗无处不在。

诗美是艺术美中普遍因素的最高体现。

诗的美也不时出现在非文学艺术的领域中,科学着作中的精美片段,甚至是人的生活状态、工作状态中也散发出智慧光彩都有诗的踪影。

诗并不只是在诗里,而且抒情美是一切文学样式和艺术类型的共同质素。

所以,诗是一种普遍的艺术。

汪曾祺先生的文章细品其中饱含诗的韵味美与节奏感。

汪曾祺:关于小小说第 74 期 - - 例话汪曾祺|简介汪曾祺,1920年3月-1997年5月,江苏高邮人。

中国当代作家。

以短篇小说和散文闻名。

著有小说集《邂逅集》,小说《受戒》《大淖记事》,散文集《蒲桥集》,《汪曾祺全集》等。

其散文《端午的鸭蛋》被选入中学语文课本,《胡同文化》被编入职业高中课本。

关于小小说● 汪曾祺小小说是短篇小说和诗杂交出来的一个新品种,短篇小说散文的成分多一些,小小说则应该有更多的诗的成分,她是短篇小说一个分支,是短篇小说的边缘,短篇小说的素质小小说是应该具备的。

而大题材,大形势,大问题,都是小小说不能容纳的,正如一头毛驴不能拉一火车的货物一样。

引起小小说作者注意的往往是平常人易于忽略的小事,小小说材料往往带有偶然性,邂逅相逢,不期而遇,需储存一段时间,作者才能大致弄清楚这件事的意义,写小说确实需一点禅机。

小小说不大可能有深刻的思想,可以有一定的哲理。

小小说特点是思想清浅,半亩方塘,一湾溪水,浅而不露。

小小说有一定的朦胧性,朦胧不是手法,而是作者思想就不清楚“此中有真意,欲办欲忘言”。

小小说不需要过多的热情,大喊大叫指手画脚是会叫读者厌烦的。

小小说作者最好超然一些,保持客观态度不动声色,有个态度要尽量收敛。

小小说可以对人表示欣赏,但不能夸成一朵花。

小小说可以对一件事加以讽刺,但不辛辣。

小小说是一串鲜樱桃,带露的白兰花,本色天然,充盈完美。

小小说不是压缩饼干,脱水蔬菜。

小小说不能写的很干,很紧,很局促,越是篇幅有限,越要从容不迫,小小说自成一体。

小小说最好不要有评书气,有相声气,不要用半文不白的轻挑的文体。

小小说不宜用奇僻险怪的句子,如宋人所说的“恶硬语”,应当有幽默感但不是游戏文字,语言要朴素平易要有韵致。

虽不能至,心向往之。

第三讲:小说的叙述方式一、知识讲解1.叙述,即记叙和述说。

它是一种记人叙事并陈述其来龙去脉的表述方法。

它一般包括时间、地点、人物、事件、原因、结果六个要素。

叙述是记叙性文章的主要表述方法。

2.叙述视角。

小说一开始,就要给自己找一个叙述的身份和位置,这就是叙述视角,或者叫叙述角度,这是小说的立足点,它决定了叙述者以何种身份、何种角度来讲述故事。

《我的叔叔于勒》中在讲故事时采用第一人称,叙述者同时也是故事里的人物,他是以站在故事内部的参与者角度来讲述故事的,是有限视角。

第三人称叙述可以是有限的也可以是无限的(全知)。

传统小说《三国演义》就是全知视角,莫泊桑的《项链》也是。

作者、叙述者、人物三者之间有不同程度的交叉重合关系,从而使小说的叙述方式产生不同的审美效果。

3.叙述人称。

叙述视角可以分为全知视角和有限视角。

全知视角基本上是叙述者等同于作者,他超越小说的所有人物和事件,了解小说的全部细节和所有人物的心理及命运。

全知视角的叙述一般采用第三人称的叙述方式。

有限视角是现代小说的一大贡献,这时叙述者只了解故事的部分情节,故事的叙述者往往是小说中的一个人物,采用的是第一人称或者第三人称的叙述方式。

第一人称“我”的运用将叙述限定在一个有限的视角中,小说主人公“我”就是故事的讲述人,叙述者和人物重叠。

第一人称真实亲切,拉近作品和读者的距离,便于抒情。

但在叙述上会受限制。

如《墙上的斑点》叙述者是“我”(第一人称)。

第三人称比较自由,可以深入人物内心,可以展示不同人物在不同地点同时发生的事情。

但它缺乏亲切感,有一定的距离。

小说家根据审美和预先设定的阅读效果选择人称。

契诃夫的《万卡》就采用了第三人称,但里面人物的信和内心独白是第一人称。

既有利于交代背景,又有利于抒发感情,令人心酸落泪。

第二人称“你”既拉近叙述者和人物的距离,又有别于第三人称的两相疏离,别有一种依恋和欣赏的意味。

二、方法点拨在小说阅读中解答叙述角度和叙述人称这类题目时,要从以下几个方面入手:1.要把握作品的叙述角度及其分类,理解不同叙述角度的不同作用。