淡水鱼的体形及外表结构(doc 6页)

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:6

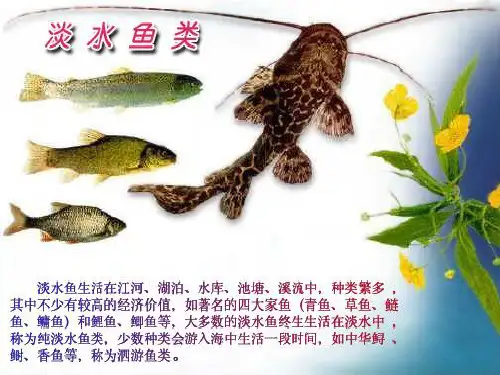

淡水鱼类大全(图)成都鱲(Zacco chengtui)属鲤形目,鲤科,(左边“鱼”,右边“丹”)亚科,鱲属。

俗名:鱲鱼、双尾子。

英文名:Chengdu chub 。

濒危等级:易危。

体长,侧扁,腹部圆。

头长与体高约相等。

吻稍钝。

口端位,口裂向下倾斜,上颌骨向后延伸仅达眼前缘垂直下方;下颌前端有1显著的突起与上颌凹陷相吻合。

无须。

眼较小,位于吻端。

鳞小,侧线鳞60-67。

背、腹鳍起点相对,位于体中央;臀鳍发达,雄鱼最长鳍条达尾鳍基;胸鳍尖长,末端达腹鳍。

体背黑灰,腹部银白,体侧有10余条黑横纹,其间具红斑点。

背、尾鳍灰白,具绿斑点,其它鳍带红色。

生活在河流的小支流、小河道及小溪流中。

常喜栖息在微流水的清澈水体中。

分布区窄,仅发现于四川省成都及彭县附近的水体中。

种群数量较小。

由于分布在城市附近的小水体中,既受工业污水的影响,又受毒、电鱼等渔法的危害,致使种群个体数量明显下降,目前,在分布区范围内已甚少见。

叶结鱼(Tor(Parator) zonatus)属鲤形目,鲤科,鲃亚科,结鱼属。

俗称:五涧鲮、红尾勾、高鲮。

英文名:Trilobed-lip barbel 。

濒危等级:易危。

体长而侧扁,背部隆起,腹面平,尾柄细。

头大。

吻稍尖。

前眶骨前缘具缺刻和裂纹。

口下位,呈马蹄形。

唇肥厚,紧贴于颌的外表,上唇不分叶;下唇明显向下卷,在颏部有发达的舌状中叶,后端卷缩稍尖,末端超过口角;上下唇在口角处相连。

须2对,吻须细弱,口角须长。

侧线鳞44-50。

背鳍刺粗壮,具锯齿,有一向前平卧的倒刺;臀鳍长,后伸达尾鳍基;尾鳍深分叉。

体浅橄榄色,背部鳞片具黑边,体侧有5条带状垂直斑纹,其间具大黑点,背鳍膜末端微黑,尾、臀鳍橘红色。

为江河中下层鱼类,栖息于多岩石的深水底层,尤其喜欢在清澈的激流中生活。

健泳,常集群活动。

以底栖动物为食。

生长速度较快。

一般3冬龄达性成熟,春季3-4月在激流滩头产卵。

叶结鱼分布于西江水系干支流中。

由于捕捞过度和生态环境发生变化,水质恶化等原因,对鱼类正常生活和繁殖产生很大影响,使其资源量显著减少。

常见的淡水鱼品种介绍1、罗汉鱼(1)罗汉鱼的体型比较宽阔,身体侧扁,它的体长与体高相近,其额珠高耸饱满,发病率低,容易饲养,属于观赏鱼中的大型鱼类。

(2)罗汉鱼适合生活在PH为6-7.8、水温为28-30℃的环境中,通常可以给它饲喂虾肉、鱼、丰年虾、水蚯蚓等食物。

2、大肚鱼(1)大肚鱼属于初级淡水鱼,一般喜欢活动在低海拔的溪流、沟渠、池塘、田间等缓流区域中,而且对于环境污染的耐受力很强,一般能够在低溶氧的环境下生存。

(2)大肚鱼属于肉食性鱼类,一般主要以水生昆虫为食,大多数的大肚鱼会以成群的方式活动在水体的表层。

3、黄骨鱼(1)在白天的时候,黄骨鱼会潜伏在水底或者石缝中,待夜晚到来后便会出来活动、觅食,具有比较强的适应性,即使是在恶劣的环境下也能生存。

(2)黄骨鱼是一种常见的淡水鱼,比较能够耐低氧,但是当溶氧量为1mg/L 的时候便容易出现浮头现象。

4、鲴鱼(1)鲴鱼属于杂食性鱼类,喜欢刮藻类,随后再吃下去,它的体色通常为银白色并带有一点黄色,常见的鲴鱼主要有圆吻鲴、黄尾鲴、银鲴等种类。

(2)鲴鱼有净化水体、改善水质、减少污染的作用,在我国多数地区一年四季都能够生长,是一种既能适应低温又能耐高温的鱼类。

5、鳡鱼(1)鳡鱼是一种以鱼类为食的凶猛鱼类,主要生活在江河、湖泊中的中上层,也是一种大型的淡水经济鱼类。

(2)鳡鱼的游泳能力很强,通常会袭击以及追捕其他鱼类,比黑鱼这种食肉鱼更加的凶猛一些。

6、白鲦(1)白鲦主要栖息在水的中上层,体长一般在15-20cm左右,属于表层小型肉食鱼类。

(2)白鲦的行动速度比较快,在春秋的时候会在沿岸浅水区的水面中进行觅食,平时会以浮游生物为主要的饵料,也会吃水生昆虫。

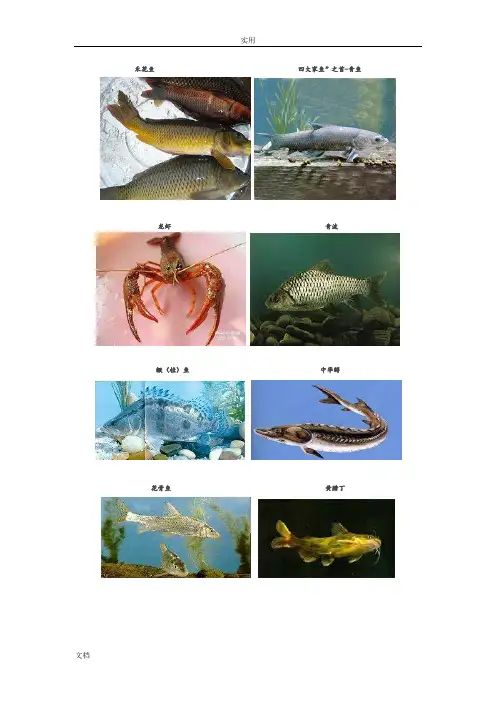

禾花鱼四大家鱼”之首-青鱼

龙虾青波

鳜(桂)鱼中华鲟

花骨鱼黄腊丁

乌鱼水中拓荒者――草鱼

长江火花鱼――长薄鳅鱼中之霸――鳡鱼

三角鲤南美白对虾

暗鳜斑鳜

大眼鳜南美白对虾

岩原鲤湘云鲤

麦穗鱼齐口裂腹鱼(雅鱼)

重口裂腹鱼(雅鱼怀头鲶

淡水白沙餐

白头鳜倒刺鲃(青竹鲤)

四川半餐大鳍鱯(石扁头)

油鯵(鯵子 ) 华鲮(青龙棒)

翘嘴红鮊(翘壳) 岩原鲤

银鲫(方正鲫) 中华绒螫蟹

淡水白鲳红罗非鱼

湘云鲫武昌鱼

彭泽鲫江团

四大家鱼—青鱼四大家鱼—草鱼

四大家鱼—鲢四大家鱼—花鲢

杨子大鲫禾花乌鲤

鲂鱼介绍(一)团头鲂鲂鱼介绍(二)三角鲂

鲂鱼介绍(三)长体鲂鲂鱼介绍(四)广东鲂

永川水花“鲫鱼”新品种(续)鱖鱼

锦鲫锦鲫变种

乌鱼加州鲈鱼

鲫鱼及鱼体形名称鲟鱼

三文鱼淡水鲨鱼

长薄鳅先科鲫鱼

真泥鳅大鳞副泥鳅

大斑花鳅中华花鳅

中华沙鳅长溥鳅

实用 文档。

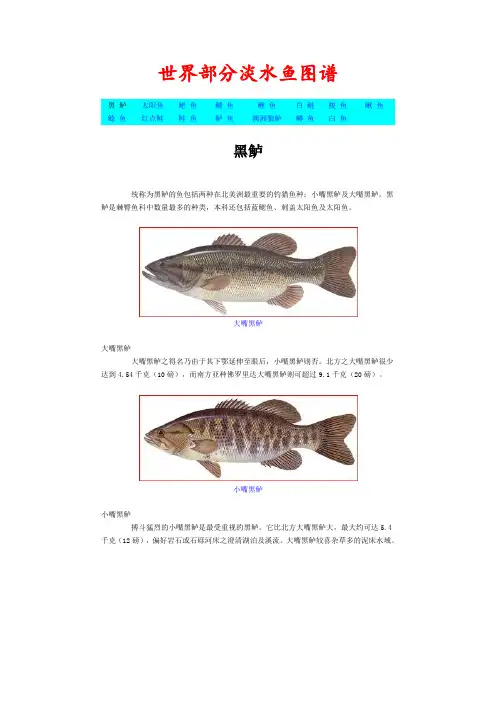

世界部分淡水鱼图谱黑鲈太阳鱼鲃鱼鲷鱼鲤鱼白鲢梭鱼鳅鱼鲶鱼红点鲑鲑鱼鲈鱼澳洲狼鲈鳟鱼白鱼黑鲈统称为黑鲈的鱼包括两种在北美洲最重要的钓猎鱼种:小嘴黑鲈及大嘴黑鲈。

黑鲈是棘臀鱼科中数量最多的种类,本科还包括蓝鳃鱼、刺盖太阳鱼及太阳鱼。

大嘴黑鲈大嘴黑鲈大嘴黑鲈之得名乃由于其下鄂延伸至眼后,小嘴黑鲈则否。

北方之大嘴黑鲈很少达到4.54千克(10磅),而南方亚种佛罗里达大嘴黑鲈则可超过9.1千克(20磅)。

小嘴黑鲈小嘴黑鲈搏斗猛烈的小嘴黑鲈是最受重视的黑鲈。

它比北方大嘴黑鲈大,最大约可达5.4千克(12磅),偏好岩石或石砾河床之澄清湖泊及溪流。

大嘴黑鲈较喜杂草多的泥床水域。

斑点黑鲈斑点黑鲈斑点黑鲈由它浅色的侧面及腹部上成排队的小黑斑而得名,主要栖息于俄亥俄及密西西比河系,并有两种当地的亚种,阿拉巴马斑点黑鲈及维契塔斑点黑鲈学名为Micropterus punctulatus henshalli及M.p.wichitae。

大约重2.27千克(5磅)。

红眼黑鲈红眼黑鲈红眼黑鲈的红眼及橘色尾鳍的白色尖端部分使它与其他黑鲈鱼易于区别,红眼黑鲈的幼鱼也有砖红色的背鳍及臀鳍。

红眼黑鲈是小鲈鱼中的一种,虽然它可以超过3.6千克(8磅),但是它通常不会超过454克(1磅)。

苏瓦尼黑鲈苏瓦尼黑鲈这种小黑鲈很少达到340克(12盎司),发现于佛罗里达及乔治亚的苏瓦尼及奥洛克尼河流域。

通身呈褐色,背部及两侧有深色斑纹,雄性成鱼有蓝色的颊、胸及腹。

爪达路伯黑鲈爪达路伯黑鲈爪达路伯黑鲈与斑点黑鲈相似,不同的是它两侧有鲜明的黑条纹,且体积较小,很少达到454克(1磅)。

分布地区限于爪达路伯、科罗拉多、布拉左斯,圣安东尼奥及德州中部的纽西斯河系。

分布地区小嘴黑鲈:由北达科塔到魁北克,奥克拉荷马及阿拉巴马,同时在其他各地广泛引进。

大嘴黑鲈:由明尼苏达州到魁北克,南到墨西哥湾,并广泛引进至其他各地。

斑点黑鲈:由南俄亥到墨西哥湾的密西西比河流域,并广泛引进至其他各地。

全国五十种淡水鱼类图文介绍及经济价值我国的鱼类种类很多资源丰富,其中一些鱼经济价值高于一般的鱼类,所以成为人工养殖的经济鱼类。

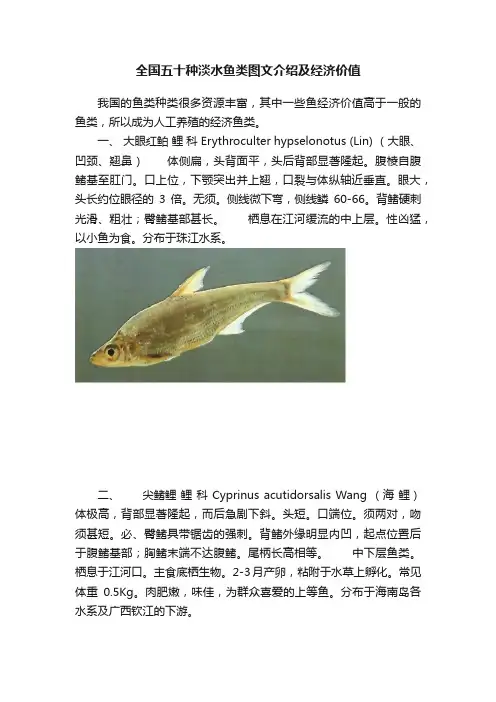

一、大眼红鲌鲤科 Erythroculter hypselonotus (Lin) (大眼、凹颈、翘鼻)体侧扁,头背面平,头后背部显著隆起。

腹棱自腹鳍基至肛门。

口上位,下颚突出并上翘,口裂与体纵轴近垂直。

眼大,头长约位眼径的3倍。

无须。

侧线微下弯,侧线鳞60-66。

背鳍硬刺光滑、粗壮;臀鳍基部甚长。

栖息在江河缓流的中上层。

性凶猛,以小鱼为食。

分布于珠江水系。

二、尖鳍鲤鲤科 Cyprinus acutidorsalis Wang (海鲤)体极高,背部显著隆起,而后急剧下斜。

头短。

口端位。

须两对,吻须甚短。

必、臀鳍具带锯齿的强刺。

背鳍外缘明显内凹,起点位置后于腹鳍基部;胸鳍末端不达腹鳍。

尾柄长高相等。

中下层鱼类。

栖息于江河口。

主食底栖生物。

2-3月产卵,粘附于水草上孵化。

常见体重0.5Kg。

肉肥嫩,味佳,为群众喜爱的上等鱼。

分布于海南岛各水系及广西钦江的下游。

三、乌原鲤鲤科 Procypris merus Lin (乌鲤、乌钩、墨鲤、黑鲤)体侧扁,成长菱形,背部隆起身高。

头较小。

口端位。

唇很厚,具明显小乳突。

须两对,较长。

背、臀鳍硬刺强壮,后缘带锯齿。

背鳍外缘明显内凹;胸鳍末端超过腹鳍起点。

中下层鱼类。

栖息于江河深潭。

杂食,以底栖生物为主。

生殖期11月至年1月,分批产卵。

常见体重0.5-1Kg,最大7Kg.肉鲜美可口,为上等食用鱼类。

分布于西江水系。

四、裸腹重唇鱼鲤科Diptychus Kaznakovi (Nikolsky)(花鱼)体长,近圆筒形。

头锥形,吻突出。

口下位,马蹄形。

下颌无锐利角质。

唇极发达,下唇侧叶极宽厚,前部相连,唇后沟连续。

须一对,位于口角,末端达前鳃盖骨。

体被细鳞,胸腹部裸露,侧线上鳞30枚左右。

具臀鳞。

被鳍不分枝鳍条为光滑软刺;腹鳍起点在背鳍基部中央的下方。

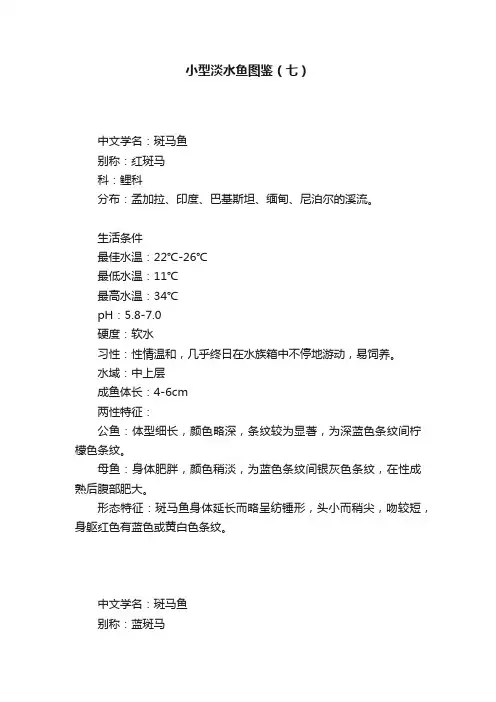

小型淡水鱼图鉴(七)中文学名:斑马鱼别称:红斑马科:鲤科分布:孟加拉、印度、巴基斯坦、缅甸、尼泊尔的溪流。

生活条件最佳水温:22℃-26℃最低水温:11℃最高水温:34℃pH:5.8-7.0硬度:软水习性:性情温和,几乎终日在水族箱中不停地游动,易饲养。

水域:中上层成鱼体长:4-6cm两性特征:公鱼:体型细长,颜色略深,条纹较为显著,为深蓝色条纹间柠檬色条纹。

母鱼:身体肥胖,颜色稍淡,为蓝色条纹间银灰色条纹,在性成熟后腹部肥大。

形态特征:斑马鱼身体延长而略呈纺锤形,头小而稍尖,吻较短,身躯红色有蓝色或黄白色条纹。

中文学名:斑马鱼别称:蓝斑马科:鲤科分布:孟加拉、印度、巴基斯坦、缅甸、尼泊尔的溪流。

生活条件最佳水温:22℃-26℃最低水温:11℃最高水温:34℃pH:5.8-7.0硬度:软水习性:性情温和,几乎终日在水族箱中不停地游动,易饲养。

水域:中上层成鱼体长:4-6cm两性特征:公鱼:体型细长,颜色略深,条纹较为显著。

母鱼:身体肥胖,颜色稍淡,在性成熟后腹部肥大。

形态特征:斑马鱼身体延长而略呈纺锤形,头小而稍尖,吻较短,身躯蓝色有银白色或黄白色条纹。

中文学名:豹纹斑马鱼别称:豹纹斑马鱼科:鲤科分布:印度。

生活条件最佳水温:22℃-28℃最低水温:20℃最高水温:32℃pH:6.2-7.4硬度:软水习性:性情温和,喜群游,活泼好动,易饲养。

水域:中层成鱼体长:4-6cm两性特征:无形态特征:身体细长、尾部稍侧扁稍尖,臀鳍较长,尾鳍呈叉形。

体色鲜丽,全身为金黄色微带白色和蓝紫色的豹般花纹。

中文学名:玻璃斑马鱼别称:玻璃斑马鱼科:鲤科分布:基因突变。

生活条件最佳水温:20℃-28℃最低水温:20℃最高水温:32℃pH:5.8-7.2硬度:软水习性:性情温和,喜群游,活泼好动,易饲养。

水域:中上层成鱼体长:4-5cm两性特征:无形态特征:透明可见内脏,非常奇特。

中文学名:大斑马鱼别称:大斑马鱼科:鲤科分布:斯里兰卡、印度。

中国淡水鱼类图谱1、圆口类:这一类鱼是最原始的鱼形脊椎动物。

鱼口没有真正的上下颚,口器形成吸盘,过着寄生或半寄生生活。

身上没有真正的脊椎,祗有脊索。

从进化的时期而论,圆口类首先发见于中奥陶纪,在志留纪及下泥盆纪最为发达,至下泥盆纪则渐趋绝灭,仅有少数种类遗留至今。

在我国淡水中,仅七鳃鳗属的3个种生活于东北地区黑龙江至辽河诸河流中。

2、软骨鱼类:软骨鱼类从上泥盆纪发现,至石炭纪最为发达,随着再继续进化以成为现代的鲨类与鳐类。

此类鱼全身骨胳均为软骨,鳞片为细小盾鳞,肠内有螺旋瓣。

这是一群低等的真正鱼类,现生软骨鱼类几乎都是生活在海洋中,仅有极个别种类生活于淡水中,其中赤翻除大量生活于海洋外,有一小群体定居于我国广西南宁至龙州的西江水系左江中,从其进化史看,赤翻为海产鱼类。

据古地质考证,广西原为海洋,由于地壳的造山运动,均在新生代上第三纪上新世末期,当海水退出广西而被\陆封\定居于内陆水体中。

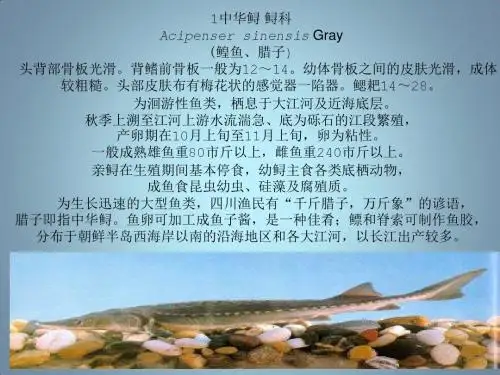

3、软骨硬鳞鱼类:此类鱼属硬骨鱼类,但骨胳系统为软骨性。

体表鳞片表现为骨质菱形的原始鳞片,尾鳍为歪形,肠内具螺旋瓣。

原始软骨硬鳞鱼类出现于泥盆纪,在地球上生存了相当长时间,到中生代大部分种类绝灭。

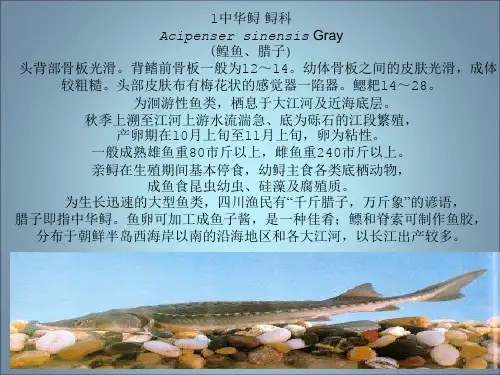

现生的鲟鱼类出现于白塞纪,现在生存的种类不多,仅分布于高纬度的北冰洋区,我国淡水中生活着白鲟科的一种和鲟科2属8种。

4、真骨鱼类:这是现生的普通习见、真正的鱼类,为现代最蘩盛的鱼类,中国的一千另五十种淡水鱼类中,除少数种(13种)外,几乎都属真骨鱼类。

中国的淡水鱼类以鲤形目为主,尤其是鲤科鱼类约占总数的一半。

其中鲱形目1科3属5种,鲑形目6科17属32种,鳗鲡目1科1属2种,鲤形目6科170属740种,鲇形目10种27属110种,鳉形目2科3属4种,颌针鱼目1科1属4种,鳕形目1科1属1种,刺形目1科2属2种,鲻形目1科3属7种,合鳃鱼目1科1属1种,鲈形目12科51属110种,鲉形目1科4属8种,鲽形目3科3属5种,鲀形目1科2属6种,总数为15目49科1037种。

一、鱼的体形及外表结构(一)鱼类的体形烹饪中常用的鱼,其体型大致归纳为四类:1、梭形:又称纺锤形,因其形似梭子,鱼体呈流线型。

如草鱼、鲤鱼、黄花鱼。

2、扁形:其形扁平如片状。

海洋中栖息于海底的鱼,多属于此类。

如比目鱼。

3、圆筒形:其形如细长圆筒状,体长较细,如黄鳝、鳗鱼。

4、侧扁形:其形侧扁。

如鲂鱼、鳓鱼、鳊鱼、鲥鱼、鲳鱼等(二)鱼类的外表结构1、鳞鱼鳞是保护鱼体,减少水中阻力的器官。

绝大多数鱼都有鳞,少数鱼已退化为无鳞。

鱼鳞在全体表呈覆瓦状排列。

鱼鳞可分为圆鳞和栉鳞,圆鳞呈正圆形,栉鳞呈针形且较小。

2、鳍鱼鳍俗称“划水”,是鱼类运动和保持平衡的器官,根据鳍的生长部位可分为背鳍、胸鳍、腹鳍、臀鳍、尾鳍。

按照鳍的构造,鳍可分为软条和硬棘两种,绝大多数的鱼鳍是软条,硬鳍的鱼类较少见(如鳜鱼、刀鲚、黄颡鱼等)。

有的鱼的硬棘带有毒腺,人被刺后,其被刺部位肿痛难忍。

3、侧线侧线是鱼体侧面的两条直线,它是由许多特殊凸棱的鳞片连接在一起形成的。

侧线是鱼类用来测定水流、水温、水压的器官。

不同的鱼类其侧线的整个形状、及有无侧线也有不同。

4、鳃鱼鳃是鱼和的呼吸器官,主要部分有鳃丝,上面密布细微的血管呈鲜红色。

大多数鱼的鳃位于头后部的两侧,外有鳃病盖。

从鱼鳃的颜色变化可以判断鱼的新鲜程度。

鱼的鼻孔无呼吸作用,主要是嗅觉功能。

5、眼鱼眼大多没有眼睑,不能闭合。

从鱼死后其眼睛的变化上可以判断其新鲜程度。

但不同品种的鱼,其鱼眼睛的大小、位置是有区别的。

6、口口是鱼的摄食器官。

不同的鱼类其口的部位、口形各异,有的上翘,有的居中,有的偏下等。

7、触须鱼类的触须是一种感觉器官,生长在口旁或口的周围,分为颌须和颚须,多数为一对,有的有多对。

触须上有发达的神经和味蕾,有触觉和味觉功能。

二、常用鱼类的品种(一)海洋鱼类指出:四大经济鱼类大黄鱼、小黄鱼、带鱼、乌贼1、大黄鱼(1)别称:大黄花、大王鱼、大鲜(2)产季:广东沿海为10月,福建为12月至来年3月,浙江为5月(3)产地:黄海南部、东海和南海,以舟山群岛产量最多(4)特点:肉质细嫩,味鲜美,肉呈蒜瓣状,刺少肉多,肉易剥离(5)用途:适宜于清蒸、清炖、干炸、炸熘、红烧、锅塌等多种烹调方法;刀工成形一般整条使用,也可切块、条。

一、鱼的体形及外表结构(一)鱼类的体形烹饪中常用的鱼,其体型大致归纳为四类:1、梭形:又称纺锤形,因其形似梭子,鱼体呈流线型。

如草鱼、鲤鱼、黄花鱼。

2、扁形:其形扁平如片状。

海洋中栖息于海底的鱼,多属于此类。

如比目鱼。

3、圆筒形:其形如细长圆筒状,体长较细,如黄鳝、鳗鱼。

4、侧扁形:其形侧扁。

如鲂鱼、鳓鱼、鳊鱼、鲥鱼、鲳鱼等(二)鱼类的外表结构1、鳞鱼鳞是保护鱼体,减少水中阻力的器官。

绝大多数鱼都有鳞,少数鱼已退化为无鳞。

鱼鳞在全体表呈覆瓦状排列。

鱼鳞可分为圆鳞和栉鳞,圆鳞呈正圆形,栉鳞呈针形且较小。

2、鳍鱼鳍俗称“划水”,是鱼类运动和保持平衡的器官,根据鳍的生长部位可分为背鳍、胸鳍、腹鳍、臀鳍、尾鳍。

按照鳍的构造,鳍可分为软条和硬棘两种,绝大多数的鱼鳍是软条,硬鳍的鱼类较少见(如鳜鱼、刀鲚、黄颡鱼等)。

有的鱼的硬棘带有毒腺,人被刺后,其被刺部位肿痛难忍。

3、侧线侧线是鱼体侧面的两条直线,它是由许多特殊凸棱的鳞片连接在一起形成的。

侧线是鱼类用来测定水流、水温、水压的器官。

不同的鱼类其侧线的整个形状、及有无侧线也有不同。

4、鳃鱼鳃是鱼和的呼吸器官,主要部分有鳃丝,上面密布细微的血管呈鲜红色。

大多数鱼的鳃位于头后部的两侧,外有鳃病盖。

从鱼鳃的颜色变化可以判断鱼的新鲜程度。

鱼的鼻孔无呼吸作用,主要是嗅觉功能。

5、眼鱼眼大多没有眼睑,不能闭合。

从鱼死后其眼睛的变化上可以判断其新鲜程度。

但不同品种的鱼,其鱼眼睛的大小、位置是有区别的。

6、口口是鱼的摄食器官。

不同的鱼类其口的部位、口形各异,有的上翘,有的居中,有的偏下等。

7、触须鱼类的触须是一种感觉器官,生长在口旁或口的周围,分为颌须和颚须,多数为一对,有的有多对。

触须上有发达的神经和味蕾,有触觉和味觉功能。

二、常用鱼类的品种(一)海洋鱼类指出:四大经济鱼类大黄鱼、小黄鱼、带鱼、乌贼1、大黄鱼(1)别称:大黄花、大王鱼、大鲜(2)产季:广东沿海为10月,福建为12月至来年3月,浙江为5月(3)产地:黄海南部、东海和南海,以舟山群岛产量最多(4)特点:肉质细嫩,味鲜美,肉呈蒜瓣状,刺少肉多,肉易剥离(5)用途:适宜于清蒸、清炖、干炸、炸熘、红烧、锅塌等多种烹调方法;刀工成形一般整条使用,也可切块、条。

可经花刀处理加热后形成多种形状。

可制成多种口味的菜肴,如山东菜“家常熬黄花鱼”、“锅塌黄鱼”、上海的“蛙式黄鱼”等。

各种花式工艺菜如“松鼠黄鱼”、“糖醋棒子鱼”等,亦可出肉作羹。

指出:其它用途:大黄鱼干制品称为“黄鱼鲞”,肉厚实,色白背部青灰色,撕之可成丝。

以洁净有光泽、刀口整齐、盐度轻、干度足为上品。

黄鱼鲞的吃法一般是切条煨汤、蒸食,或以白菜、豆腐同熬。

黄鱼鲞营养丰富,含蛋白质约54.2%,含脂肪1.1%左右。

民间认为有开胃、消炎、生津养血的功效。

另外,大黄鱼的鱼膘还可以制成名贵的烹饪原料“黄鱼肚”(6)体表特征:该鱼头部有一对晶莹洁白的耳石,在生物学上属于石首鱼科。

其体侧扁,长约11-50cm,重400-800克,大者可达4千克。

尾柄细长,椎骨25-27枚,体黄褐色,腹面金黄色,嘴钝圆,无须,眼侧上位。

(7)生活习性:大黄鱼为水暧性结群洄游鱼类,平时栖息在较深海区,4-6月向近海洄游产卵,产卵后分散在沿岸索饵,以鱼虾为食,秋冬季又向深海区迁移。

2、小黄鱼(1)别名:小黄花、小王鱼、小鲜(2)产季:4-6月,9-10月(3)产地:黄海、渤海、东海(4)特点:肉质鲜嫩,呈蒜瓣状,刺少肉多,肉易离刺。

(5)用途:在烹调中因其形体小,不如大黄鱼应用广泛。

在食堂、家庭应用较多,一般以干炸、熬汤等方法制作菜肴。

(6)体表特征:体形酷似大黄鱼,但尾柄较短,鳞片稍大,椎骨28-30枚,体长11-20cm,金黄色。

(7)生活习性:在深海越冬,春季向沿岸洄游,3-6月产卵后,分散在近海索饵,主要以糠虾、毛虾等小型在为食,秋末返回深海。

指出:大黄鱼与小黄鱼统称为黄花鱼,但却是两个独立的品种。

它们不仅仅是大小的不同,它们不属于同一个品种。

指出:包括黄姑鱼、白姑鱼、鱼免鱼等,产期一般在4-6月。

①黄姑鱼(1)别名:铜罗鱼(2)特点:肉质较坚实,呈蒜瓣状(3)产季:5-6月(4)用途:干烧、红烧、炖等皆可,用茼蒿炖黄姑鱼有特殊风味。

②白姑鱼(1)特点:肉多厚而细腻,肉味次于小黄鱼(2)用途:红烧、清炖③鱼免鱼(1)别名:鳘子鱼、米鱼(2)特点:肉厚坚实细腻,味鲜美,春季肉质最为肥美,有“春鳘秋鲈”之说。

(3)用途:适宜于多种刀工成形和调味。

如“熘鱼片”、“熘鱼块”、“烧瓦块鱼”等菜肴。

指出:鱼免鱼脑味腴美,其膘可制成上等鱼肚。

4、带鱼(1)别名:刀鱼、裙带鱼、鳞刀鱼(2)产季:(3)产地:东海产量最高,浙江、山东沿海产量较多(4)特点:可食部位多,肉多刺少,肉质细嫩肥软,味鲜香。

(5)用途:宜鲜食,多用炸、炖、蒸、塌、烧等多种烹调方法。

一般刀工成形为块、段等,在口味上一般以咸鲜为主,以突出带鱼本身的鲜美滋味。

(6)体表特征:体形侧扁呈带形,尾细如长鞭,可长达1 米多,口大,牙锋利,背鳍很长,胸鳍小,无腹鳍,尾鳍退化呈鞭状,鳞退化呈无鳞状,体表有一层银白色的粉。

性凶猛、贪食鱼类、毛虾和乌贼。

指出:使用注意点:用带鱼制作菜肴时,宜用凉水,用热水会合菜品腥味重,影响菜肴的质量。

新鲜带鱼的表面应是银白色,如表面发黄则因鱼体表面的脂肪接触空气而形成的,说明鱼的新鲜度低。

鱼身银白,全身发亮,鱼鳃鲜红,肉质肥厚者为上品。

5、鳓鱼(1)别名:白鳞鱼(北方称),曹白鱼(南方称),脍鱼(有的地方称)(2)产季:一般在3-7月(3)产地:我国沿海及朝鲜、菲律宾、印尼、印度等地均有出产,我国主要产区是渤海,以秦皇岛产量多质量最好。

(4)特点:肉质细嫩,味鲜美,但刺多且细小,呈倒钩状,软韧。

其鳞片含脂肪较多,所以加工新鲜鳓鱼时不要去鳞,以保持营养价值。

(5)用途:以清蒸最能体现本身独特的鲜美滋味,也可清炖、红烧。

除鲜食外,还可腌制咸鱼,江渐一带称为“咸鲞鱼”,广东、福建称为“曹白鲞”,这是我国久负盛名的咸鱼制品,也称“酶香鳓鱼”。

无论是鲜的还是咸的鳓鱼均被认为是上等的食用鱼。

用鳓鱼制作的著名菜肴有“清蒸鳓鱼”、“煎转鳓鱼”、“酱渍鳓鱼”,广东菜“糟白鱼鲞”、,渐江菜“糟鲞”。

(6)体表特征:鱼体形侧扁,身高体薄,腹部最薄,银白色,长约17-40cm,口上翘,鳞片大而薄,无侧线,背鳍位于腹鳍后上方,腹鳍很小,臀鳍长,腹部有棱鳞,尾呈叉形。

(7)生活习性:春季至初夏由外海游至近海产卵。

6、比目鱼指出:按生物学分类,比目鱼是鱼纲鲽形目鱼类的总称。

因其眼睛长在一侧故名比目鱼。

它包括鳒、鲆、鲽、塌、舌塌各科鱼类。

烹饪中常用的有鲆科、鲽科、舌塌科、塌科,其共同特点是体侧扁呈扁片状,不对称,两眼在一侧,有眼一侧鱼灰褐色或有斑点,鳞为栉鳞,无眼一侧鱼体白色有细小的园鳞。

背鳍、腹臀鳍均长,毛鳍截形,全身仅一根大刺。

①鲆常见品种有牙鲆、斑鲆,其中以牙鲆最为著名牙鲆:(1)别名:牙鲆又名左口、牙偏(2)产季:黄海5-6月及10-11月,渤海主要在12月(3)产地:黄海中北部产量较大,东海和南海产量较少。

(4)特点:肉质细腻,口感鲜爽丰膄,肉质纤维极细,是高档的食用鱼类,是黄海、渤海的名贵鱼类。

(5)用途:可加工成条、片、丁皆可,适应多种烹调方法,如清蒸、炒、爆、炸、炸熘等,可制成“清蒸牙鲆鱼”,剔出的鱼肉可制成“爆鱼丁”、“炸熘鱼条”等。

②鲽常见品种有星鲽、高眼鲽,其中以星鲽较多。

星鲽(1)别名:花片、花鲆(2)产地:渤海、黄海、东海,以黄海产量最高。

(3)特点:鱼肉细嫩味鲜美,品质较好。

(4)用途:在烹调上的应用大体上与牙鲆鱼一样。

(1)别名:花塌、花板(2)用途:同舌塌④舌塌(1)别名:牛舌鱼、塌目常见的有半滑舌塌和宽体舌塌(2)特点:肉质坚实细嫩而肥美,但其皮易脱落,含胶质多,易粘锅,故一般在烹调前先去皮,然后用鸡蛋清挂皮。

(3)用途:宜于多种烹调方法指出:比目鱼因其表面有一层较厚的粘性蛋白质,极易被细菌污染而引起变质,所以不易贮存。

新鲜鱼经冷冻后其肉质也会因脱水而变得松散无力,因此最好趁新鲜时烹制食用。

比目鱼在烹制菜肴时忌大火长时间烧煮,否则鱼肉会成烂糊状。

7、鲳鱼有银鲳、燕尾鲳、中国鲳等,其中以银鲳最多。

(1)别名:银鲳、鏡鲳、平鱼、白鲳(2)产地:以东海、南海出产较多民,以河口和秦皇岛产的最好。

(3)产季:4-5月产的最佳,数量最多;9-10月较少(4)特点:肉质厚而细嫩洁白,味鲜美,且刺少,骨软,内脏少,肉多,头部也几乎全是肉,可食部分多。

(5)用途:在烹调中刀工成型较少,多为整尾使用。

最宜清蒸、炖、干烧、焖、煎等烹调方法。

其口味多以突出本身鲜味为主的咸鲜味型居多,也有酱味、咸鲜辣味等。

著名的菜肴有“清蒸鲳鱼”、“干烧鲳鱼”、“酱焖鲳鱼”等。

(6)休表特征:体侧扁,而高,卵园形,银灰色,体被有细小园鳞,头小,吻短园,口小牙细。

成鱼腹鳍消失,胸鳍较长,背鳍和臀鳍较长且对称,尾鳍呈深交叉形叶长于上叶。

(7)生活习性:以甲壳类为食,初夏游向内海产卵。

8鲅鱼品种:中华马鲛、康氏马鲛、和蓝点马鲛(较为常见、又名蓝点鲛、鲅鱼)产地:我国沿海均产、产季:渤海、黄海为4-5月,东海在7-8月特点:刺少肉多,无小刺,肉厚坚实,肉质细嫩富有弹性,味道美,其尾部味道尤佳。

山东沿海民间有“加吉鱼头,鲅鱼尾”之说。

用途:在烹调中可整条使用,亦可加工成块、条、丁等,适合红烧、炸、熘、炒、爆等多种烹调方法和多种口味,可制成“红烧鲅鱼”、“干炸鲅鱼”、“汆鱼丸”、“糖醋鱼条”、“五香鲅鱼块”、“炸熘鲅鱼条”等菜肴。

还可制成茸泥做面点的馅心细腻鲜美。

山东沿海著名的小吃“鲅鱼水饺”饶有风味。

鲅鱼茸泥也是制鱼丸子的上好原料。

指出:鲅鱼还可腌制,是著名的咸鱼制品。

鲅鱼的肝不可食用,因其含有鱼油毒和麻痹毒素。

9鲐鱼别名:鲭、青花鱼、油筒鱼产地:以东海、黄海产量较多产季:山东沿海为5-6月,浙江沿海为3-5月特点:肉多,刺少,无小刺,肉较粗糙,质地柔软,呈蒜瓣状。

用途:民间应用较多,可用红烧、炖等烹调方法制作菜肴。

如胶东沿海鱼家的“椿头鲐鱼”为名贵家常菜加工注意的问题:鲐鱼中的组胺酸含量较高,不新鲜时其含量更高,组织胺能引起食用者发生过敏中毒现象。

组织胺为碱性物质,在烹调前可用1%的食醋溶液浸泡30分钟或在烹制时加入适量的食醋以便与组胺中和,以便减少中毒现象。

休表特征:呈纺锤形,体长20-60cm,尾柄细,背青色,腹白色,体侧上部有深蓝色液状条纹,头大近园形,吻尖口大。

体被覆有细小园鳞,尾鳍深分叉。

鲐鱼在第二背鳍和臀鳍后方各具5个小鳍。

加吉鱼学名真鲷别名:加级鱼、红加吉、铜盆鱼产地:辽宁大东沟、河北秦皇岛、山海关、山东烟台、龙口、青岛,以秦皇岛产的品质最好好。