天津大学无机化学原子结构与元素周期性全

- 格式:pptx

- 大小:14.27 MB

- 文档页数:35

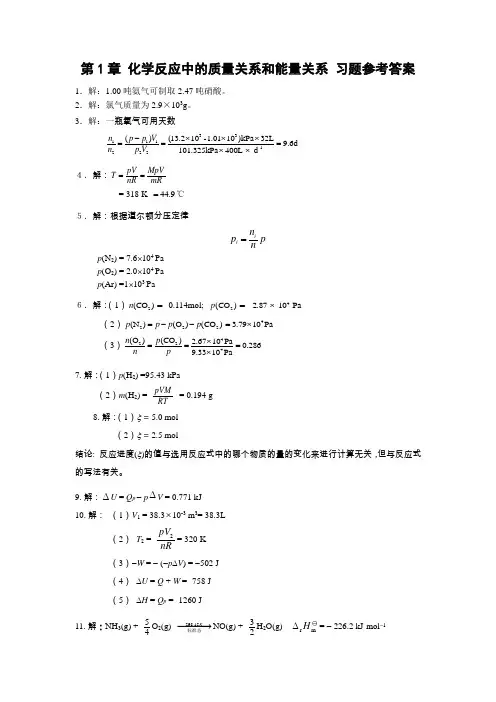

第1章 化学反应中的质量关系和能量关系 习题参考答案1.解:1.00吨氨气可制取2.47吨硝酸。

2.解:氯气质量为2.9×103g 。

3.解:一瓶氧气可用天数33111-1222()(13.210-1.0110)kPa 32L9.6d 101.325kPa 400L d n p p V n p V -⨯⨯⨯===⨯⨯4.解:pV MpVT nR mR== = 318 K 44.9=℃ 5.解:根据道尔顿分压定律ii n p p n=p (N 2) = 7.6⨯104 Pap (O 2) = 2.0⨯104 Pa p (Ar) =1⨯103 Pa6.解:(1)2(CO )n = 0.114mol; 2(CO )p = 42.87 10 Pa ⨯(2)222(N )(O )(CO )p p p p =--43.7910Pa =⨯ (3)4224(O )(CO ) 2.6710Pa0.2869.3310Pan p n p ⨯===⨯ 7.解:(1)p (H 2) =95.43 kPa (2)m (H 2) =pVMRT= 0.194 g 8.解:(1)ξ = 5.0 mol(2)ξ = 2.5 mol结论: 反应进度(ξ)的值与选用反应式中的哪个物质的量的变化来进行计算无关,但与反应式的写法有关。

9.解:∆U = Q p - p ∆V = 0.771 kJ 10.解: (1)V 1 = 38.3⨯10-3 m 3= 38.3L(2) T 2 =nRpV 2= 320 K (3)-W = - (-p ∆V ) = -502 J (4) ∆U = Q + W = -758 J (5) ∆H = Q p = -1260 J11.解:NH 3(g) +45O 2(g) 298.15K−−−−→标准态NO(g) + 23H 2O(g) m r H ∆= - 226.2 kJ·mol -112.解:m r H ∆= Q p = -89.5 kJ m r U ∆= m r H ∆- ∆nRT= -96.9 kJ13.解:(1)C (s) + O 2 (g) → CO 2 (g)m r H ∆ =m f H ∆(CO 2, g) = -393.509 kJ·mol -121CO 2(g) + 21C(s) → CO(g) m r H ∆ = 86.229 kJ·mol -1CO(g) +31Fe 2O 3(s) → 32Fe(s) + CO 2(g)m r H ∆ = -8.3 kJ·mol -1各反应m r H ∆之和m r H ∆= -315.6 kJ·mol -1。

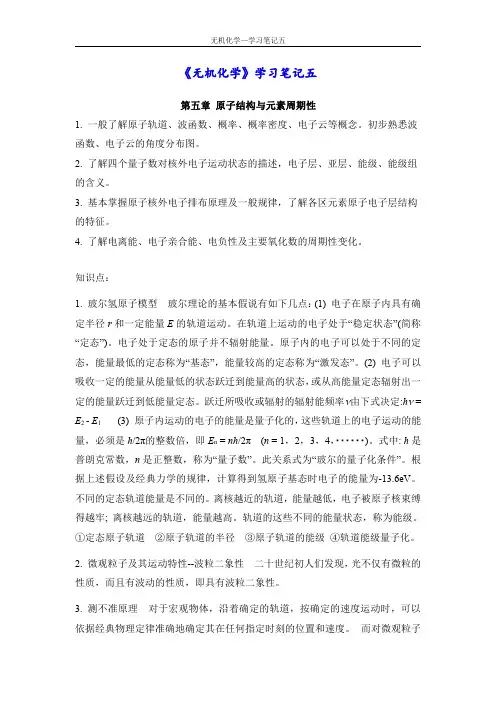

《无机化学》学习笔记五第五章原子结构与元素周期性1.一般了解原子轨道、波函数、概率、概率密度、电子云等概念。

初步熟悉波函数、电子云的角度分布图。

2.了解四个量子数对核外电子运动状态的描述,电子层、亚层、能级、能级组的含义。

3.基本掌握原子核外电子排布原理及一般规律,了解各区元素原子电子层结构的特征。

4.了解电离能、电子亲合能、电负性及主要氧化数的周期性变化。

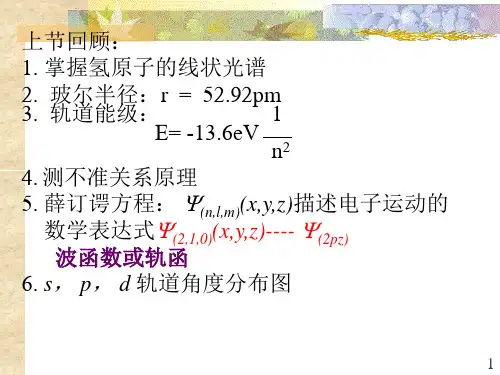

知识点:1.玻尔氢原子模型玻尔理论的基本假说有如下几点:(1)电子在原子内具有确定半径r和一定能量E的轨道运动。

在轨道上运动的电子处于“稳定状态”(简称“定态”)。

电子处于定态的原子并不辐射能量。

原子内的电子可以处于不同的定态,能量最低的定态称为“基态”,能量较高的定态称为“激发态”。

(2)电子可以吸收一定的能量从能量低的状态跃迁到能量高的状态,或从高能量定态辐射出一定的能量跃迁到低能量定态。

跃迁所吸收或辐射的辐射能频率ν由下式决定:hν= E2-E1(3)原子内运动的电子的能量是量子化的,这些轨道上的电子运动的能量,必须是h/2π的整数倍,即E n=nh/2π(n=1,2,3,4,・・・・・・)。

式中:h是普朗克常数,n是正整数,称为“量子数”。

此关系式为“玻尔的量子化条件”。

根据上述假设及经典力学的规律,计算得到氢原子基态时电子的能量为-13.6eV。

不同的定态轨道能量是不同的。

离核越近的轨道,能量越低,电子被原子核束缚得越牢;离核越远的轨道,能量越高。

轨道的这些不同的能量状态,称为能级。

①定态原子轨道②原子轨道的半径③原子轨道的能级④轨道能级量子化。

2.微观粒子及其运动特性--波粒二象性二十世纪初人们发现,光不仅有微粒的性质,而且有波动的性质,即具有波粒二象性。

3.测不准原理对于宏观物体,沿着确定的轨道,按确定的速度运动时,可以依据经典物理定律准确地确定其在任何指定时刻的位置和速度。

而对微观粒子则不同,不可能同时准确的确定其位置及速度。

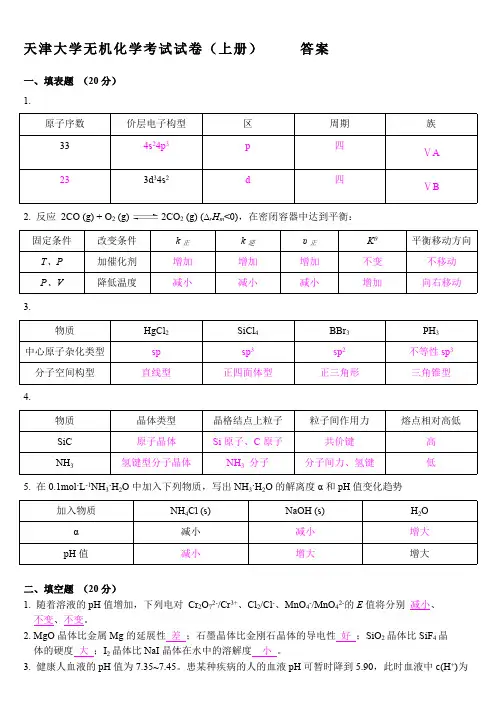

天津大学无机化学考试试卷(上册)答案一、填表题(20分)1.原子序数价层电子构型区周期族334s24p3p四ⅤA233d34s2d四ⅤB2. 反应2CO (g) + O2 (g) 2CO2 (g) (∆r H m<0),在密闭容器中达到平衡:固定条件改变条件k正k逆υ正Kθ平衡移动方向T、P加催化剂增加增加增加不变不移动P、V降低温度减小减小减小增加向右移动3.物质HgCl2SiCl4BBr3PH3中心原子杂化类型sp sp3sp2不等性sp3分子空间构型直线型正四面体型正三角形三角锥型4.物质晶体类型晶格结点上粒子粒子间作用力熔点相对高低SiC原子晶体Si原子、C原子共价键高NH3氢键型分子晶体NH3分子分子间力、氢键低5. 在0.1mol·L-1NH3·H2O中加入下列物质,写出NH3·H2O的解离度α和pH值变化趋势加入物质NH4Cl (s)NaOH (s)H2O α减小减小增大pH值减小增大增大二、填空题(20分)1. 随着溶液的pH值增加,下列电对Cr2O72-/Cr3+、Cl2/Cl-、MnO4-/MnO42-的E值将分别减小、不变、不变。

2. MgO晶体比金属Mg的延展性差;石墨晶体比金刚石晶体的导电性好;SiO2晶体比SiF4晶体的硬度大;I2晶体比NaI晶体在水中的溶解度小。

3. 健康人血液的pH值为7.35~7.45。

患某种疾病的人的血液pH可暂时降到5.90,此时血液中c(H+)为s o 正常状态的 28~35 倍。

4. 已知B 2轨道的能级顺序为σ1s σ*1s σ2s σ*2s π2py π2pz σ2px π*2py π*2pz σ*2px ,则B 2的分子轨道分布式为(σ1s )2(σ*1s )2(σ2s )2(σ*2s )2(π2py )1(π2pz )1,成键数目及名称两个单电子π键,价键结构式为 。

5. 根据E θ(PbO 2/PbSO 4) >E θ(MnO 4-/Mn 2+) >E θ(Sn 4+/Sn 2+),可以判断在组成电对的六种物质中,氧化性最强的是 PbO 2 ,还原性最强的是 Sn 2+ 。

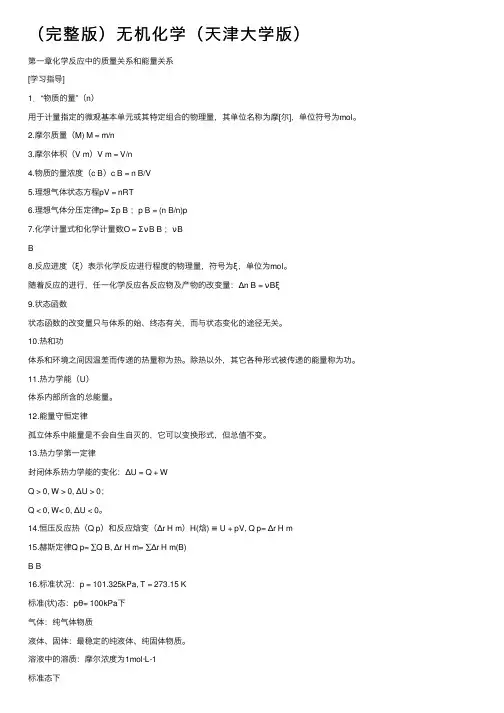

(完整版)⽆机化学(天津⼤学版)第⼀章化学反应中的质量关系和能量关系[学习指导]1.“物质的量”(n)⽤于计量指定的微观基本单元或其特定组合的物理量,其单位名称为摩[尔],单位符号为mol。

2.摩尔质量(M) M = m/n3.摩尔体积(V m)V m = V/n4.物质的量浓度(c B)c B = n B/V5.理想⽓体状态⽅程pV = nRT6.理想⽓体分压定律p= Σp B ;p B = (n B/n)p7.化学计量式和化学计量数O = ΣνB B ;νBB8.反应进度(ξ)表⽰化学反应进⾏程度的物理量,符号为ξ,单位为mol。

随着反应的进⾏,任⼀化学反应各反应物及产物的改变量:Δn B = νBξ9.状态函数状态函数的改变量只与体系的始、终态有关,⽽与状态变化的途径⽆关。

10.热和功体系和环境之间因温差⽽传递的热量称为热。

除热以外,其它各种形式被传递的能量称为功。

11.热⼒学能(U)体系内部所含的总能量。

12.能量守恒定律孤⽴体系中能量是不会⾃⽣⾃灭的,它可以变换形式,但总值不变。

13.热⼒学第⼀定律封闭体系热⼒学能的变化:ΔU = Q + WQ > 0, W > 0, ΔU > 0;Q < 0, W< 0, ΔU < 0。

14.恒压反应热(Q p)和反应焓变(Δr H m)H(焓) ≡ U + pV, Q p= Δr H m15.赫斯定律Q p= ∑Q B, Δr H m= ∑Δr H m(B)B B16.标准状况:p = 101.325kPa, T = 273.15 K标准(状)态:pθ= 100kPa下⽓体:纯⽓体物质液体、固体:最稳定的纯液体、纯固体物质。

溶液中的溶质:摩尔浓度为1mol·L-1标准态下17.标准摩尔⽣成焓()最稳定的单质─────—→单位物质的量的某物质=18.标准摩尔反应焓变()⼀般反应cC + dD = yY + zZ=[y(Y) + z(Z)] - [c(C)+ d(D)]=Σνi(⽣成物) + Σνi(反应物)第⼆章化学反应的⽅向、速率和限度[学习指导]1.反应速率:单位体积内反应进⾏程度随时间的变化率,即:2.活化分⼦:具有等于或超过E c能量(分⼦发⽣有效碰撞所必须具备的最低能量)的分⼦。

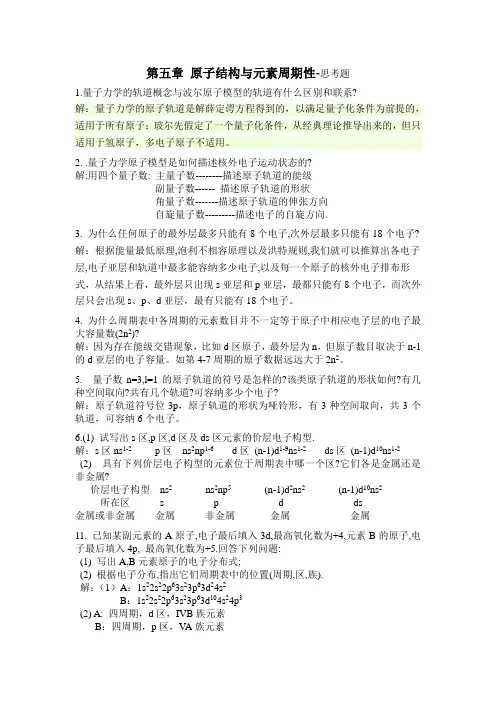

第五章原子结构与元素周期性-思考题1.量子力学的轨道概念与波尔原子模型的轨道有什么区别和联系?解:量子力学的原子轨道是解薛定谔方程得到的,以满足量子化条件为前提的,适用于所有原子;玻尔先假定了一个量子化条件,从经典理论推导出来的,但只适用于氢原子,多电子原子不适用。

2. .量子力学原子模型是如何描述核外电子运动状态的?解:用四个量子数: 主量子数--------描述原子轨道的能级副量子数------ 描述原子轨道的形状角量子数-------描述原子轨道的伸张方向自旋量子数---------描述电子的自旋方向.3. 为什么任何原子的最外层最多只能有8个电子,次外层最多只能有18个电子? 解:根据能量最低原理,泡利不相容原理以及洪特规则,我们就可以推算出各电子层,电子亚层和轨道中最多能容纳多少电子,以及每一个原子的核外电子排布形式,从结果上看,最外层只出现s亚层和p亚层,最都只能有8个电子,而次外层只会出现s、p、d亚层,最有只能有18个电子。

4. 为什么周期表中各周期的元素数目并不一定等于原子中相应电子层的电子最大容量数(2n2)?解:因为存在能级交错现象,比如d区原子,最外层为n,但原子数目取决于n-1的d亚层的电子容量。

如第4-7周期的原子数据远远大于2n2。

5. 量子数n=3,l=1的原子轨道的符号是怎样的?该类原子轨道的形状如何?有几种空间取向?共有几个轨道?可容纳多少个电子?解:原子轨道符号位3p,原子轨道的形状为哑铃形,有3种空间取向,共3个轨道,可容纳6个电子。

6.(1) 试写出s区,p区,d区及ds区元素的价层电子构型.解:s区ns1-2 p区ns2np1-6 d区(n-1)d1-9ns1-2 ds区(n-1)d10ns1-2 (2) 具有下列价层电子构型的元素位于周期表中哪一个区?它们各是金属还是非金属?价层电子构型ns2 ns2np5 (n-1)d2ns2 (n-1)d10ns2所在区s p d ds金属或非金属金属非金属金属金属11. 已知某副元素的A原子,电子最后填入3d,最高氧化数为+4,元素B的原子,电子最后填入4p, 最高氧化数为+5.回答下列问题:(1) 写出A,B元素原子的电子分布式;(2) 根据电子分布,指出它们周期表中的位置(周期,区,族).解:(1)A:1s22s22p63s23p63d24s2B:1s22s22p63s23p63d104s24p3(2) A: 四周期,d区,IVB族元素B:四周期,p区,V A族元素习题1.在26Fe原子核外的3d,4s轨道内,下列电子分布哪个正确? 哪个错误? 为什么?答:(1) 不符合能量最低原理;(2) 不符合能量最低原理和洪特规则;(3) 不符合洪特规则;(4) 不符合泡利不相容原理;(5) 正确。

第一篇物质结构基础第一章原子结构和元素周期系第二章分子结构第三章晶体结构第四章配合物第二篇化学热力学与化学动力学基础第五章化学热力学基础第六章化学平衡常数第三篇水溶液化学原理第九章酸碱平衡第十章沉淀平衡第十一章电化学基础第十二章配位平衡第四篇元素化学(一)非金属第十三章氢和稀有气体第十四章卤素第十五章氧族元素第十六章氮磷砷第十七章碳硅硼第十八章非金属元素小结第五篇元素化学(二)金属第二十一章p区金属第二十二章ds 区金属第二十三章 d 区金属(一)第四周期d区金属要求绪论教学基本要求:理解化学研究的对象、内容、目的和方法。

了解化学发展的现状。

掌握学习化学的正确方法。

第一篇物质结构基础第1章原子结构与元素周期系教学基本要求:初步了解原子能级、波粒二象性、原子轨道(波函数)和电子云等原子核外电子运动的近代概念。

熟悉四个量子数对核外电子运动状态的描述。

熟悉s、p、d原子轨道的形状和伸展方向。

掌握原子核外电子排布的一般规律和各区元素原子层结构的特征。

会从原子半径、电子层构型和有效核电荷来了解元素的性质。

熟悉电离能、电子亲合能、电负性及主要氧化值的周期性变化。

1.本章第1、2、3节讨论原子、元素、核素、同位素、同位素丰度、相对原子质量等基本概念。

其中相对原子质量(原子量)是最重要的,其余都是阅读材料。

2.本张第4节讨论氢原子的玻尔行星模型,基本要求是建立定态、激发态、量子数和电子跃迁4个概念,其他内容不作为教学要求。

3.第5节是本章第1个重点。

基本要求是初步理解量子力学对核外电子运动状态的描述方法;初步理解核外电子的运动状态;掌握核外电子可能状态的推算。

本节小字部分为阅读材料。

4.第6节是本章第2个重点。

基本要求是掌握确定基态原子电子组态的构造原理,在给定原子序数时能写出基态原子的电子组态;掌握多电子原子核外电子状态的基本规律,特别是能量最低原理。

本节小字内容不作教学要求。

5.第7、8节是本章最后1个重点。

第5章原子结构与元素周期性(一)思考题1.量子力学的轨道概念与波尔原子模型的轨道有什么区别和联系?答:(1)量子力学的轨道与波尔原子模型的轨道的联系:二者均是用于描述电子、种子、质子等微观粒子的运动。

(2)量子力学的轨道与波尔原子模型的轨道的区别:波尔原子模型的轨道概念是1913年由N.Bohr提出,该模型是建立在牛顿的经典力学理论基础上的,认为微观粒子遵循经典力学的运动规律,电子在原子核外某个确定的原形轨道,但实际上粒子微小、运动速度又极快且在极小的原子体积内运动,根本不遵循经典力学的运动规律。

所以它只能解释单电子原子(离子)光谱的一般现象,不能解释多电子原子光谱,具有一定的局限性;量子力学的轨道概念是1923年薛定谔提出,该模型是建立在波粒二象性的基础上,认为微观粒子不仅具有粒子性,也具有波动性,电子在原子核外某个空间范围内运动,原子中个别电子运动的轨迹是无法确定,没有确定的轨道。

但是电子的运动呈现一定的规律性,可用量子力学理论的电子云进行描述。

2.量子力学原子模型是如何描述核外电子运动状态的?答:用四个量子数描述核外电子运动状态,它们分别是:主量子数-描述原子轨道的能级;副量子数-描述原子轨道的形状;磁量子数-描述原子轨道的伸展方向;自旋量子数-描述电子的自旋方向。

3.下列各组量子数哪些是不合理的?为什么?表5-1答:(2)、(3)不合理。

当n=2时,l只能是0.1,而(2)中的l=2;当l=0时,m只能是0,而(3)中的m却为+1。

4.为什么任何原子的最外层最多只能有8个电子,次外层最多只能有18个电子?答:由于有能级交错的现象,使得轨道的能级次序发生变化,当电子层数(n)较大时,电子填充到轨道的次序为:可见,最外层为nsnp轨道,最多只能填充8个电子;而次外层最多只能填充轨道,即最多有18个电子。

5.为什么周期表中各周期的元素数目并不一定等于原子中相应电子层的电子最大容量数()?答:由于能级交错的原因。

天津大学《无机化学》课程教学大纲一.课程的性质与目的无机化学是化学的一个分支,是高等学校化学、化工、药学、轻工、材料、纺织、环境、冶金地质等类有关专业的第一门化学基础课。

本课程的任务是:提供化学反应的基本原理、物质结构的基础理论、元素及其化合物的基础知识。

其目的是培养学生具有解决一般无机化学问题、自学无机化学书刊的能力。

因此它是培养上述各类专业技术人才的整体知识结构及能力结构的重要组成部分,同时也为后继化学及其它课程打下基础。

二.教学基本要求1. 在教学过程中,注意运用辩证唯物主义观点和科学思维方法阐明问题,结合科技和学科发展的实际,适当反映现代无机化学的新知识、新领域,注意理论联系实际,培养学生分析问题和解决问题的能力。

2. 基本要求大体划分三个层次:“了解”(或“学习” )、“理解”(或“熟悉” )、“掌握”(或“学会”、“能” ),这三个层次的要求依次提高。

三.教学内容1. 理论部分(1)化学反应速率了解化学反应速率方程(质量作用定律)和反应级数的概念。

能用活化能和活化分子概念说明浓度、分压、温度、催化剂对均相反应速率的影响。

了解影响多相反应速率的因素。

(2)化学平衡掌握化学平衡概念及平衡移动规律,理解反应速率和化学平衡在实际应用中需综合考虑的必要性。

掌握弱电解质的解离度、稀释定律、溶液的酸碱性和pH值、解离平衡(含分级解离平衡)、盐的水解、同离子效应、缓冲溶液、溶解-沉淀平衡、溶度积规则、氧化还原平衡和电极电势、配位平衡等内容,并能分析多重平衡系统中的成分及其相互影响。

能用平衡常数(Kθ)进行有关计算。

能计算一元弱酸、一元弱碱的解离平衡组成以及同离子效应和缓冲溶液的pH值。

能用溶度积规则判断沉淀的产生、溶解。

能用氧化数法、离子电子法配平氧化还原方程式;能通过能斯特方程式计算说明浓度(含酸度)、分压对电极电势的影响;会用电极电势判断氧化剂、还原剂的相对强弱和氧化还原反应进行的方向;会应用元素标准电极电势图讨论元素的有关性质。