《与妻书》案例分析

- 格式:doc

- 大小:48.00 KB

- 文档页数:6

与妻书解读(实用版)目录1.介绍《与妻书》的背景和作者2.分析《与妻书》的主要内容和主题3.探讨《与妻书》的艺术特点和历史价值4.总结《与妻书》的地位和影响正文《与妻书》是清朝著名文学家林觉民所写的一篇脍炙人口的家书。

林觉民,字静中,号省心,清朝光绪年间的进士,后任两广总督张之洞的幕僚。

他才情横溢,文章优美,为清朝晚期的散文大家。

《与妻书》是一篇充满感情的家书,作者通过书信的形式向妻子表达了自己对家庭、亲情、爱情以及人生的深刻思考。

信中,林觉民回忆了自己与妻子从小青梅竹马、相濡以沫的岁月,表达了对妻子的感激和愧疚之情。

同时,他还对妻子的品德、才情、性格等进行了详细的描述,展现了一位深爱妻子的丈夫形象。

《与妻书》在主题上,既有对家庭生活的细腻描绘,也有对社会现实的深刻反思。

作者通过自己的经历,反映了清朝晚期社会的风俗、道德观念和家庭伦理观念,对后世产生了深远的影响。

同时,信中还表达了作者对国家、民族的忧虑和关切,展现了一位有社会责任感的知识分子形象。

在艺术特点上,《与妻书》具有鲜明的个性。

首先,文章语言优美、流畅,富有诗意和韵味。

其次,作者善于通过细腻的描绘和真挚的情感,刻画人物形象,使读者产生强烈的共鸣。

最后,文章结构紧凑,主题鲜明,堪称清朝晚期散文的佳作。

《与妻书》在历史上具有重要的价值。

它不仅为后世留下了一份珍贵的历史文献,而且对清朝晚期的文学、社会风俗、家庭伦理等方面产生了深远的影响。

此外,文章中对爱情、家庭、国家、民族的深刻思考,至今仍具有现实意义。

总之,《与妻书》是林觉民的一部散文佳作,它以真挚的感情、优美的语言和对社会现实的深刻反思,展现了作者的人文情怀和对家庭、国家、民族的忧虑与关切。

与妻书文本分析看这些文章,心中也是有无尽的酸楚,酸楚一个是邻居林先生个人的遭遇。

首先呢,它是一个革命者,他勇于奉献。

自己勇于为了革命事业甘愿抛弃自己的小家庭。

同时呢。

我觉得他也是一个不幸的人,他生逢清朝末年这个乱世。

朝廷的腐败带来的社会的腐败。

就像书中所说的。

遍地行人,满街狼犬。

那么这都是他要舍弃自己的小家而成就。

大家。

这样一个坚定的决心啊,那同时呢,这篇文章呢,还表达了他和陈颖之间那种真挚的友谊。

首先第一段,那么第一段呢?也是表现了她与陈映这种对自己家庭、妻子的热爱,第一句话应轻轻如。

这是一个称呼,虽然只是一个称呼,但是呢,我们感觉到也是非常的那种对妻子的热爱。

一应是他妻子陈英的名字,轻轻翻一,我们现在就是亲爱的啊。

如呢?也就是说。

我给你写这封信,告诉他,就像见到我一样,我会把我的钟情。

把我为什么要舍弃你,舍弃我们的小家啊,做一个。

明确的答复不是我真的要抛弃一个孩子,只是称呼。

母亲以此书与汝永别矣,这个永别,这个字啊。

我们读了以后。

能够深深地感觉到邻居民先生啊,那种对自己想加的不舍。

我作此书时,尚是世中一人如。

看此书时,吾已成为阴间一鬼。

其实就告诉他。

慷慨赴死,英勇就义,无做此书,泪珠和笔墨齐下。

不能精熟而雨哥比。

我写这篇我的字里行间是一直在。

溜达。

只只能够写完耳语搁笔,又恐汝不察五中。

为吴人舍汝而死,我是害怕。

我死倒是容易,但是呢,又觉得你。

不能够了解我的初衷,说我。

甘愿抛弃而去死,惟吾不知汝之不欲无私也故。

虽然被卫如言知啊。

那么。

我要把我的所思所想,我为什么要离开你呢?要给你说清楚。

这是第一段,其实就讲了故事的起因。

我是在狱中吾至爱汝即安如一念,勇于就死也。

我非常的爱你。

就是因为我爱你。

所以呢,我呢,不怕死,勇敢去赴死。

那么这句话呢?好像很矛盾。

爱对方?那你还忍心的离开对方去死?这似乎很矛盾。

那么下面作者就要以啊讲出来他为什么勇于就死的原因,无字玉如以来长,愿天下人都成眷属。

那么我就这句话表现了。

《与妻书》教案--统编版高中语文必修下册第一章:教学目标与内容1.1 教学目标1.1.1 理解课文:《与妻书》的作者背景、课文内容、主题思想。

1.1.2 分析技巧:分析课文中的修辞手法、表达方式、句式结构。

1.1.3 应用拓展:能够运用课文中的知识和技巧进行写作、表达。

1.1.4 情感态度:培养对文学作品的欣赏能力,提高人文素养。

1.2 教学内容1.2.1 课文朗读:带领学生朗读课文,感受语言的韵律美。

1.2.2 课文解析:详细讲解课文内容,分析作者的写作意图。

1.2.3 修辞分析:分析课文中的修辞手法,如比喻、拟人等。

1.2.4 句式分析:分析课文中的句式结构,如长句、短句等。

第二章:教学重点与难点2.1 教学重点2.1.1 课文内容理解:掌握《与妻书》的主要内容,理解作者的写作背景。

2.1.2 修辞手法分析:掌握课文中的修辞手法,并能运用到写作中。

2.1.3 句式结构分析:掌握课文中的句式结构,提高表达能力。

2.2 教学难点2.2.1 课文深层含义:理解课文中的深层含义,感受作者的情感表达。

2.2.2 修辞手法运用:能够灵活运用修辞手法,提高写作水平。

2.2.3 句式结构创新:能够在写作中创新句式结构,使文章更具表现力。

第三章:教学方法与步骤3.1 教学方法3.1.1 讲授法:讲解课文内容、修辞手法、句式结构等。

3.1.2 互动法:引导学生进行讨论、提问,提高学生的参与度。

3.1.3 实践法:让学生进行写作练习,提高实际应用能力。

3.2 教学步骤3.2.1 导入:通过引入相关背景知识,激发学生的学习兴趣。

3.2.2 朗读:带领学生朗读课文,感受语言的美。

3.2.3 解析:详细讲解课文内容,分析作者的写作意图。

3.2.4 分析:分析课文中的修辞手法、句式结构等。

3.2.5 练习:让学生进行相关的写作练习。

第四章:教学评价与反馈4.1 教学评价4.1.1 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言、讨论等情况,评价学生的参与度。

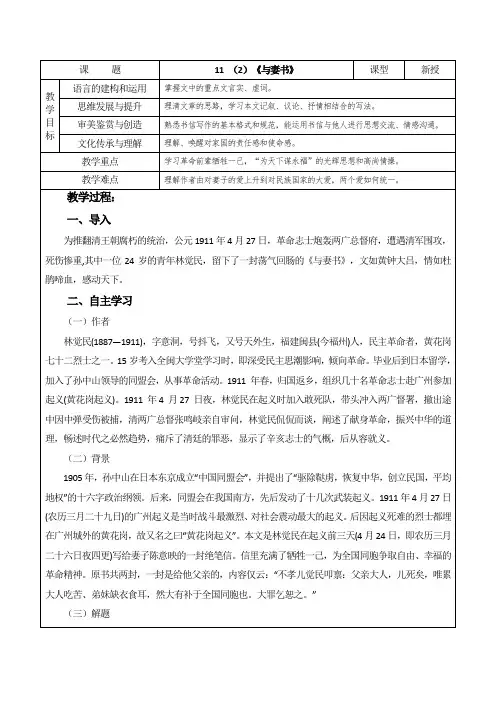

《与妻书》教学设计本课时编写:盐山县第三中学张老师教材分析:《与妻书》是语文版教材第四单元的一篇文章,又名《绝笔书》,又名《寄妻绝笔书》。

本文是黄花岗七十二烈士之一的林觉民,在参加起义前写给妻子陈意映女士的绝笔书,这是一篇从妻子的思想实际出发,反复阐明为争取民族、国家的自由独立而勇蹈死地、义无反顾的革命道理的情书,反映了他热爱人民、热爱祖国的思想。

教学目标:知识与能力在具体语境中的意义和用法;了解“意、至、语、书、身、禁”等多义词的用法,掌握“其”、“以”在句中的意义。

过程与方法了解文章将儿女之情与革命豪情相结合以及记叙、议论、抒情相结合的写法;掌握课文中活用的词。

情感态度与价值观.学习革命前辈牺牲一己,“为天下谋永福”的光辉思想和高尚情操。

教学重难点:教学重点作者如何由对妻子的爱上升到对民族国家的大爱,两个爱如何统一。

教学难点理解文章中抒情与说理的特点。

课前准备:教师准备:课件,相关视频。

学生准备:自主预习资料,摘抄林觉民的文章。

教学过程:一、新课导入匈牙利诗人裴多菲写过一首诗,题目是《自由与爱情》:“生命诚可贵,爱情价更高。

若为自由故,二者皆可抛。

”这首诗表达了诗人对自由的珍视和追求。

在中国近现代历史上,无数先烈,为了国家和民族,舍弃了自己的家庭和爱情,甚至献出了宝贵的生命。

林觉民就是其中之一一,今天我们学习他的《与妻书》。

【设计意图】从诗歌导入,激发学生感情同鸣,为讲解课文做铺垫。

二、自主预习1、作者资料林觉民(1886-1911)字意洞,号抖飞,又号天外生。

福建闽县人。

林觉民阅读了大量宣传资产阶级民主革命的书刊,确立了“中国非革命无以自强”的思想。

他曾留学日本庆应大学,在那里加入了同盟会。

写了一些宣传革命思想的论文及小说。

后在“黄花岗起义”中壮烈牺牲,时年仅二十五岁。

2、题目解说本文是早期民主革命先驱者林觉民烈年在参加广州起义前写给妻子陈意映的一封绝笔信,表现了高尚情操和对妻子的深情,就是《与妻书》,题目是后人加的。

可以死。

到那时使吾眼睁睁看汝死,或使汝眼睁睁看吾死,吾能之乎?抑( )汝能之乎?即( )可不死,而离散()不相见,徒()使两地眼成穿而骨化石,试问古来几曾见破镜能重圆?则较( )死为苦也,将奈之何()?今日吾与汝幸双健()。

天下人之不当死而死与不愿离而离者,不可数计,钟情如我辈者,能忍之乎?此吾所以()敢率性就死不顾汝也。

吾今死无余憾,国事成( )不成自有同志者在。

依新已五岁,转眼成人,汝其善()抚()之,使之肖()我。

汝腹中之物,吾疑()其女也,女必像汝,吾心甚( )慰( )。

或又是男,则亦教其以父志为志,则吾死后尚有二意洞在也。

甚幸,甚幸!吾家后日()当甚贫,贫无所苦,清静过日而已( )。

吾今与汝无言矣。

吾居九泉之下遥闻汝哭声,当哭相和( )也。

吾平日不信有鬼,今则又望其真有。

今人又言心电感应有道,吾亦望其言是实,则吾之死,吾灵尚依依()旁( )汝也,汝不必以无侣悲。

吾平生未尝以吾所志语汝,是吾不是处();然语之,又恐汝日日为吾担忧。

吾牺牲百死而不辞( ),而使汝担忧,的的( )非吾所忍。

吾爱汝至,所以为汝谋( )者惟恐未尽。

汝幸而偶()我,又何不幸而生今日之中国!吾幸而得汝,又何不幸而生今日之中国!卒不忍独善其身。

嗟夫!巾短情长(),所未尽者,尚有万千,汝可以模拟( )得之。

吾今不能见汝矣!汝不能舍吾,其时时于梦中得我乎?一恸()。

辛未三月念()六夜四鼓(),意洞手书。

(十四)找出文本中对应部分,将图示中的空缺部分补充完整。

三、合作学习1.《与妻书》每一段的开头,都有很强的感叹语气,分析这些语句的表达效果。

①吾今以此书与汝永别矣!②吾至爱汝。

③吾真真不能忘汝也!④吾今与汝无言矣。

2.《与妻书》一文中,作者回忆夫妻二人往事时,运用多处细节描写来表达夫妻情深。

请选择一。

与妻书解读

【引言】

在中国近现代史上,有许多英勇的革命志士为了民族独立和人民解放,不惜舍小家为大家。

他们中的许多人,如林觉民,不仅在革命实践中英勇奋斗,还通过文字抒发了对家人深厚的感情。

与妻书就是林觉民在投身革命前,写给妻子陈意映的一封告别信。

这封信既表达了作者对妻子的爱意和感激之情,又阐述了自己投身革命的信念和决心。

【正文解读】

在与妻书的开篇,林觉民便深情地写道:“意映卿卿如晤,吾今死矣!”这句话既表达了作者对妻子的牵挂,又透露出即将离世的不舍。

在信的后续内容中,林觉民详细描述了自己投身革命的信念和决心。

他写道:“吾自遇汝以来,有意乎为天下人谋幸福,无意乎为吾躬谋私利。

”这句话充分体现了作者舍小家为大家的家国情怀。

在信的中间部分,林觉民告别妻子,表达了生死离别的悲痛和不舍。

他写道:“我与汝有三重别,曰世事、曰人生、曰离别。

世事如梦,人生如梦,离别如梦。

梦与梦相值,吾将安适哉!”这段文字充满了哀伤、惋惜和无奈,让人不禁为这对离别的爱人感到惋惜。

【与妻书的价值和影响】

与妻书不仅具有极高的文学价值,成为中国现代文学史上书信体散文的典范之作,同时还具有重要的思想价值和情感价值。

作为一份传播民主革命思想的重要文献,与妻书展现了作者坚定的革命信仰。

而在情感方面,这封信成为

展现真挚爱情和家国情怀的典范,让后人感受到了革命者既有英勇无畏的一面,也有深情厚意的一面。

【结语】

与妻书是林觉民烈士在生死关头,对妻子和家人最后的告白。

这封信让我们看到了革命者既有坚定的信仰,又有真挚的情感。

《与妻书》说课稿尊敬的各位评委、老师:大家好!今天我说课的题目是《与妻书》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教学方法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析《与妻书》是高中语文必修下册中的一篇课文。

这篇文章是林觉民在参加黄花岗起义前写给妻子陈意映的绝笔信,情真意切,感人至深。

本文不仅具有极高的文学价值,更是了解中国近代革命历史和革命者精神世界的重要窗口。

通过学习这篇文章,学生能够感受到林觉民对妻子的深情厚爱和对国家民族的责任担当,同时也能领略到文言文的语言魅力和表达艺术。

二、学情分析授课对象是高一下学期的学生,他们经过初中和高中前期的文言文学习,已经具备了一定的文言文阅读能力,但在理解文中较为复杂的情感和思想内涵方面可能还存在一定的困难。

这个阶段的学生思维活跃,对新鲜事物充满好奇心,但对于革命年代的历史背景和人物情感可能缺乏足够的了解和体验。

因此,在教学过程中需要引导学生结合时代背景,深入理解文本。

基于对教材和学情的分析,我将本节课的教学目标设定为以下三个方面:1、知识与能力目标掌握文中的重要实词、虚词和句式,提高文言文阅读能力。

学习本文通过抒情、记叙和议论相结合的手法来表达情感的写作技巧。

2、过程与方法目标通过诵读、讨论等方式,培养学生自主学习和合作探究的能力。

引导学生结合背景资料,理解文中人物的情感和思想。

3、情感态度与价值观目标感受林觉民为天下人谋幸福而勇于牺牲的崇高精神,培养学生的爱国主义情怀。

体会林觉民对妻子的深情厚意,树立正确的爱情观和价值观。

四、教学重难点1、教学重点理解文中林觉民对妻子的深情和对国家民族的大义。

掌握文中重要的文言字词和句式。

体会作者在生死抉择面前的复杂情感和坚定信念。

理解本文所蕴含的时代意义和现实价值。

五、教学方法为了实现教学目标,突破教学重难点,我将采用以下教学方法:1、诵读法通过反复诵读,让学生体会文章的韵律和情感,加深对文本的理解。

《与妻书》教案--统编版高中语文必修下册第一章:教学目标与内容1.1 教学目标1.1.1 知识与技能:让学生掌握《与妻书》的作者背景、文学地位和主题思想。

1.1.2 过程与方法:通过阅读、分析和讨论,提高学生对文言文的理解能力。

1.1.3 情感态度与价值观:培养学生对传统文化和文学的热爱,激发学生对人生、爱情和牺牲的思考。

1.2 教学内容1.2.1 课文简介:《与妻书》是南朝梁时期文学家萧统写给妻子的一封书信,表达了他对妻子的深情和对国家命运的忧虑。

1.2.2 课文内容:引导学生理解课文中的词句,分析作者表达的情感和思想。

1.2.3 文化背景:介绍萧统的生平事迹和文学成就,以及南北朝时期的文学特点。

第二章:教学过程与方法2.1 导入新课:通过引入相关的历史背景和文学环境,激发学生对《与妻书》的兴趣。

2.2 自主学习:让学生自主阅读课文,理解课文的大意和主题思想。

2.3 合作学习:分组讨论,让学生互相交流对课文的理解和感悟。

2.4 课堂讲解:对课文中的重点词句和文化背景进行讲解,帮助学生深入理解课文。

2.5 情感体验:引导学生体验作者的情感,感受课文中的爱情和牺牲精神。

2.6 课后作业:布置相关的写作或讨论作业,让学生进一步思考和巩固所学内容。

第三章:教学评价3.1 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和讨论情况,评估学生的参与度。

3.2 作业完成情况:评估学生对课后作业的完成质量,检查学生对课文内容的理解和应用能力。

3.3 课堂测试:进行课堂小测验,测试学生对课文知识点的掌握情况。

3.4 自我评价:鼓励学生进行自我评价,反思自己在学习过程中的优点和不足。

第四章:教学资源与工具4.1 教材:《与妻书》相关教材或选集。

4.2 参考资料:相关的历史、文学资料和学术研究。

4.3 多媒体工具:投影仪、PPT等,用于展示课文内容和相关图片。

4.4 网络资源:利用网络查找相关信息,增加对课文背景的了解。

第五章:教学计划与时间安排5.1 第一课时:介绍课文背景,阅读课文,理解大意。

林觉民《与妻书》公开课教案3篇《与妻书》优质教案设计篇一一、教学目标(一)学习革命前辈牺牲一己,“为天下谋永福”的光辉思想和高尚情操。

(二)理解“吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也”这句话的含义,理清文章的思路;了解文章将儿女之情与革命豪情相结合以及记叙、议论、抒情相结合的写法;掌握课文中活用的词在具体语境中的意义和用法;了解“意、至、语、书、身、禁”等多义词的用法,掌握“其”、“以”在句中的意义。

二、难点、重点分析(一)文中所用典故,及其相关成语的应用三、教学过程(一)时代背景。

清代末年,清政府极度腐朽反动,对帝国主义屈辱投降,连年丧权、赔款、割地;对人民则加强剥削压迫,因而激起人民反抗。

1905年,孙中山在日本东京组成“中国同盟会”提出了“驱逐鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的十六字政治纲领。

在我国南方,先后发动了十几次武装起义。

1910年11月,孙中山从美洲来到南洋,在槟榔屿(现在马来西亚西北部)召集革命党人开会,总结了过去多次起义失败的教训,决定在广州再发动一次规模更大的起义。

孙中山亲自在华侨中募捐,派人到各国购买武器。

同盟会总部又从国内各省、南洋华侨以及在日本留学的学生中征集挑选八百人作为起义骨干,同时联络清军中的新军、防营和民间会党响应。

经过几个月的紧张准备,1911年4月23日,总指挥黄兴由香港秘密来到广州,在两广总督衙门附近设立指挥部,部署起义。

但这次起义仍然失败了。

因为在关键时刻,负责运输枪械的人叛变了,不仅一部分枪械不能到手,而且两广总督张鸣岐在得到消息后收缴了倾向革命的新军二营的枪,调兵加强了广州的戒备。

结果革命党人只好放弃原来的十路进兵的计划,集中全力攻打总督衙门。

4月27日,黄兴率一百多人攻入总督衙门,张鸣岐已经逃走,黄兴等人就和反扑的水师提督李准的部队激战,因众寡悬殊,大多数革命志士牺牲,黄兴只身脱逃。

这次起义,战斗牺牲和被捕遇害的有喻培伦、方声洞、林觉民等烈士。

《与妻书》教案--统编版高中语文必修下册一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解文言文的语言特点和表达方式。

(2)能够把握《与妻书》的作者背景、写作背景和主要内容。

(3)能够分析作品中的修辞手法和表达技巧。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,提高文言文阅读能力。

(2)学会通过分析文本,理解作者的观点和情感。

3. 情感态度与价值观:(1)感受作者对妻子的深厚感情和对国家的忠诚精神。

(2)培养学生的爱国情怀和家庭观念。

二、教学重点1. 文言文的语言特点和表达方式。

2. 《与妻书》的作者背景、写作背景和主要内容。

3. 作品中的修辞手法和表达技巧。

三、教学难点1. 文言文的语言特点和表达方式。

2. 分析作品中的修辞手法和表达技巧。

四、教学准备1. 教师准备《与妻书》的文本材料。

2. 教师准备相关的作者背景、写作背景资料。

3. 教师准备教学PPT或黑板。

五、教学过程1. 导入新课(1)教师简要介绍作者林则徐的生平和成就,激发学生的兴趣。

(2)教师提出问题,引导学生思考《与妻书》的背景和意义。

2. 自主学习(1)学生自主阅读《与妻书》,理解文本内容。

(2)学生标注不理解的字词,进行自主学习。

3. 合作探讨(1)学生分组合作,讨论文本中的修辞手法和表达技巧。

(2)各小组汇报讨论成果,教师进行点评和指导。

4. 分析讨论(1)教师引导学生分析作者对妻子的深厚感情和对国家的忠诚精神。

(2)教师引导学生思考作品中的爱国主义情怀和家庭观念。

5. 情感体验(1)教师引导学生通过朗读、背诵等方式,体验作品中的情感。

(2)学生分享自己的感受和体会。

6. 课堂小结教师对本节课的学习内容进行总结,强调重点和难点。

7. 作业布置(1)学生完成《与妻书》的阅读笔记。

(2)学生选择一首古代诗歌,分析其修辞手法和表达技巧。

1. 采用问题驱动法,引导学生思考和探讨文本中的关键问题。

2. 运用案例分析法,分析作品中的修辞手法和表达技巧。

与妻书解读

【原创实用版】

目录

1.介绍《与妻书》的背景和作者

2.分析《与妻书》的内容和主题

3.探讨《与妻书》的艺术特点和文化价值

4.总结《与妻书》在中国古代文学中的地位和影响

正文

《与妻书》是东汉末年著名文学家、政治家、军事家诸葛亮写给他的妻子黄承儿的一封信,被誉为古代爱情文学的佳作。

诸葛亮在信中,表达了对妻子的深厚感情,同时也表现了自己为国家和民族献身的决心。

这封信不仅在文学史上具有重要地位,也成为了后世颂扬夫妻情深的典范。

《与妻书》的内容主要包括诸葛亮对妻子的问候、对国家局势的忧虑、对自己处境的感叹以及对妻子的勉励。

在信中,诸葛亮用真挚的情感描绘了他们夫妻之间深厚的感情,同时也表达了自己对国家和民族的忠诚和担忧。

这封信中的主题是对妻子的爱和对国家的忠诚,表现了诸葛亮作为一个忠诚的臣子、一个深情的丈夫的形象。

在艺术特点上,《与妻书》以真挚的情感和优美的文辞著称。

诸葛亮在信中运用了大量的比喻和夸张手法,使得信中的描绘更加生动形象。

同时,信中融入了很多诸葛亮的个人感悟,使得信中的内容更加丰富。

在文化价值方面,《与妻书》代表了中国古代文学中家庭伦理观念和爱国主义精神的高度统一,成为了后世颂扬夫妻情深的典范,同时也对中国古代文学的发展产生了深远的影响。

在中国古代文学中,《与妻书》的地位和影响不可小觑。

它被誉为古代爱情文学的佳作,成为后世颂扬夫妻情深的典范。

同时,这封信也展现了诸葛亮的高尚品质和忠诚精神,成为中国古代文学中一个重要的形象。

新课标引领下的情境教学微探——以《与妻书》为例一、教学目标1.悟作者的思想感情,并结合自身,体会“吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也”"的至情至理。

2.会作者的感情,了解其崇高的品质。

3.解文章将儿女之情与革命豪情相结合以及记叙、议论、抒情相结合的写法。

4.握课文中词类活用、一词多义、通假字、古今异义词等基础知识。

教学难点:了解文章将儿女之情与革命豪情相结合以及记叙、议论、抒情相结合的写法。

二、作者及作品简介广州黄花岗烈士陵园埋葬了七十二烈士的尸骨,林觉民是其中之一。

林觉民,他牺牲时年仅25岁,为了革命从容就义。

林觉民就义前侃侃而谈,纵论世界大势,在被囚禁的数日中,一勺水也不喝。

就义时,举动自如,神色不变。

林觉民起义前写的绝笔书有两封,一封给其父,仅数十字:不孝儿觉民叩禀父亲大人:儿死矣,惟累大人吃苦,弟妹缺衣少食耳,然大有补于全国同胞也。

大罪乞恕之。

另一封就是写给妻子的,人们为它加上题目《与妻书》。

著名历史学家钟叔河序明朝文学家叶绍袁《甲行日注》云:“大凡真能爱国家、爱民族,真能为国家民族作出一点牺牲,而不是专门讲大话唱高调的人,于家庭骨肉之间,亦必有真感情、真爱心,我不相信刻薄寡恩的人,能够有民胞物与的胸怀,有对国家民族的真正责任感。

"这番话,验之于林觉民之信之死是非常深刻的。

三、课文内容提要及问题设计(一)内容提要《与妻书》是林觉民烈士赴广州起义的前三天,抱着必死的信念写给爱妻的绝笔书。

全书倾诉了对妻子真挚的爱,更抒发了他对革命的忠诚,阐明了个人幸福与全民幸福的关系,将儿女之情与革命豪情有机地结合在一起,字里行间闪烁着革命志士牺牲一己,“为天下人谋永福"的高尚情操和人格魅力,催人泪下,令人感奋。

文章的感情真切深挚,自然地运用了抒情、记叙、说理等表达方式,希望妻子理解自己“吾至爱汝”又不得不忍舍汝而死”的复杂的感情,理解自己这份特殊的爱,有继续生活下去的勇气。

11.2与妻书教学设计【设计思想】透过《与妻书》的字里行间,一个伟丈夫的形象立体的凸现在我们面前。

他是一个革命者,“为天下人谋永福”而贫贱不移,富贵不淫,威武不屈,面对“今日之中国”,慷慨赴死。

林觉民和他一起参加广州起义英勇就义的黄花岗七十二烈士,永载史册。

【教材分析】《与妻书》是语文版教材第四单元的一篇文章,又名《绝笔书》,又名《寄妻绝笔书》。

本文是黄花岗七十二烈士之一的林觉民,在参加起义前写给妻子陈意映女士的绝笔书,这是一篇从妻子的思想实际出发,反复阐明为争取民族、国家的自由独立而勇蹈死地、义无反顾的革命道理的情书,反映了他热爱人民、热爱祖国的思想。

【学情分析】高中阶段属于青春期初期阶段,其心理处于半幼稚、半成熟状态,具有明显的独特性和过渡性。

学习目的性强,思维的独立性强、自觉性高。

自身思维意识的发展,比较容易出现心理健康问题。

因此,应特别注重考虑高中生的心理发展特征,发挥其主动作用,引导他们朝着积极向上、健康乐观的方向发展。

【课标要求】按照课程标准的要求,所选的作品是书,即书信,是一种应用性文体的佳作,在课程标准特别强调的“精神内涵、审美追求和文化价值”方面有着突出的表现。

因此,在教学设计的过程中,注重课文整体把握和体验,关注学生能力的迁移,充分发挥学生自主学习和教师评价、点拨的作用。

【教学目标】基础性目标我要积累文言基础知识,理清文章的思路。

拓展性目标我要体悟作者为天下人谋永福的革命豪情,我要学习“为天下人谋永福”的光辉思想和勇于担负时代使命的高尚情操。

挑战性目标我要学习本文综合运用排比、设问、用典等多种修辞格的写法,学习本文综合运用抒情、记叙、议论三种表达方式的技巧。

【教学重难点】学习革命先驱为“大义”而舍“私情”、为国家民族利益勇于牺牲的大无畏精神。

【课时安排】 2课时【教学过程】第一课时一.情境导入匈牙利诗人裴多菲写过一首诗,题目是《自由与爱情》:“生命诚可贵,爱情价更高。

若为自由故,二者皆可抛。

创新平台——以《与妻书》的教学为例蔡健华教材解析JIEXI觉民的精神?5.本文融情、事、理于一体,语言富有特色,请选择某个身份给林觉民回一封信。

示例:以陈意映的身份回信(片段):意洞卿卿如晤,吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾尚活于乱世之间,念君书于妾“吾灵尚依依旁汝”,若真真如此,彼时缘何吾只感形单影只、凄清之感透骨彻魂;常夜间惊醒,四顾寻汝不得,而抚面方觉泪湿,汝不忍吾失汝悲,然自汝离去,吾食无味,夜不寐,相思之苦何其难止,倘不日能随汝而去,亦或安然。

然环顾家中老小,吾终不忍也,泣涕之余不敢忘君之嘱,尽力以操持家中之事,侍诸母以尽孝悌、教依新承君之志,亦常观书报知天下,君尝语妾以平生所向,君书妾曰“以天下人为念”“乐牺牲吾身与汝身之福利”之类言辞,故妾深知君之赴死不可免也,君之决心不能易也,吾亦深明何为以吾小家之失成国之大者,亦深信今日之中国,有吾党人心信之、力信之,则移山填海之难,终有成功之日,终将不负君期。

言尽于此,泪已成河。

恐洇透纸背,吾提笔抬眼,似见君犹在近前,揉双目以复观之,则但见依新桌前执笔临字,眉目似君。

亚里士多德曾说:“问题是接生婆,它能帮助新思想诞生。

”教师借助“问题链”,可以带领学生联古通今,懂得家庭角色、社会角色、国家角色有分别但又是一体的,明白在中国悠悠的历史长河中,正是因为有了那些为驱散黑暗、温暖众生而甘愿燃烧生命、牺牲小我、勇担历史使命的理想主义者,才有了国富民强的今天。

全国著名教育家冯恩洪教授说:“今天,课堂价值难道只是为了知识的积累吗?一个民族没有好奇心,这个民族能走多远?课堂价值的影响很大。

今天课堂价值就是20年后的公民素质。

”由此可见,在语文课上帮助学生树立正确的价值观是非常重要的。

借助“问题链”,我们可以帮助学生站在不同的角度思考问题,深入地挖掘文本的内涵,将文本读“厚”,将文本读“深”,思考现在,也走向未来……(作者单位:江苏省海门中学)茹志鹃的《百合花》是一篇风格清新的小说。

《与妻书》教学课例分析上海市同济大学第二附属中学沈诗荣一、培训感言2007年1月29日至2月1日,我有幸参加了由普陀区教育学院肖建民先生主讲的“语文课改新课型案例分析”第二期的教师培训,受益匪浅。

肖建民先生深厚的学术底蕴、渊博的理论知识、广阔的学术视野、严谨的治学态度和平易近人的学者风范给我留下了无比深刻的印象。

通过这次培训,我对上海市语文二期课改的理念有了更加深刻的理解,开阔了眼界,增长了见识,思想上很有触动。

经过这次培训,我对教师继续教育的看法也发生了不小的改变,以前我总是认为继续教育对促进教师成长的作用是有限的,有的地方继续教育其实只是走过场而已,根本达不到培训提高的目的,有的所谓的培训简直就是浪费时间。

在这次培训中,我深深感觉到普陀区教育局领导对教师继续教育的重视,不论是培训的管理、课程的安排还是培训内容的选择,都作了精心的安排,取得了很好的效果。

二、教学案例2006年10月30日下午第二节,我在同济二附中的高二(3)班举行了一次公开课,以下是这节课的教学设计。

【教学目标】1、了解作者林觉民及本文时代背景,掌握谓、至、语、其、依依、善、尽等常见文言词语在文中的意思,体会本文综合运用记叙、抒情、议论等表达方式的作用。

2、通过朗读,体会本文贯穿始终的至情至理,理解作者对妻子的深挚情感。

3、理解烈士在家国之爱的两难选择中作出抉择的情感历程。

【教学重、难点】1、重点:体会本文的至情至理。

2、难点:走进烈士心灵,理解烈士舍家为国、舍生取义的情感历程。

【课时安排】拟一课时【教学步骤】一、引入新课课前欣赏音乐:童安格《诀别》教师导入:匈牙利诗人裴多菲写过一首诗,题目是《自由与爱情》:“生命诚可贵,爱情价更高。

若为自由故,二者皆可抛。

”这首诗表达了诗人对自由的珍视和追求。

在中国近现代历史上,无数先烈,为了国家和民族,舍弃了自己的家庭和爱情,甚至献出了宝贵的生命。

林觉民就是其中之一,今天我们学习他的《与妻书》。

【板书】与妻书林觉民二、简介背景和作者(一)背景【媒体显示】1911年4月27日(阴历辛亥年3月29日),由孙中山领导的同盟会在广州发动武装起义。

起义虽经精心准备,但因寡不敌众,最终失败,一百多革命志士遇难。

后收敛遗骸七十二具,合葬于黄花岗,史称“黄花岗七十二烈士”。

起义震动全国,不久爆发了武昌起义。

(二)作者【媒体显示】林觉民(1887——1911)中国民主革命烈士。

字意洞,号抖飞,又号天外生,福建闽县人。

十四岁入全闽大学堂,后留学日本,不久加入同盟会。

在广州起义中,担任“敢死队队长”,随黄兴一部攻打两广总督衙门,不幸中弹被俘。

面对审讯,慷慨陈词,最后从容就义,年仅24岁。

【讲解】《与妻书》是林觉民于起义前三天,在香港滨江楼写给妻子陈意映的绝笔书。

陈意映读罢,当场昏厥,两年后抑郁而死。

长子伯新(依新)不幸夭折,《与妻书》手稿由次子仲新献出,现存福建省博物馆。

【板书】陈意映三、散读熟悉课文1、散读课文,字词批注,讨论质疑,同伴交流;教师巡视,相机点拨。

2、思考问题:信中主要说了些什么?写了哪些内容?【教师点拨】第一段:原因和心情。

第二段:全文中心。

第三段:回忆夫妻生活,呼应“吾至爱汝”。

第四段:率性就死,呼应“即此爱汝一念,使吾勇于就死也”。

第五段:表达生死相伴的心愿,呼应“吾至爱汝”。

第六段:慨叹幸与不幸,不忍独善其身。

第七段:当尽吾意。

吾意就是遗书的中心。

四、体会本文的至情至理,理解作者对妻子的深挚情感【过渡】林觉民和陈意映的婚姻也是父母包办的,所幸的是夫妻恩爱,感情深厚。

林觉民曾经说过:“吾妻性癖、好尚与余绝同,天真浪漫女子也。

”从这封信中也能看出来。

(一)作者反复强调“吾至爱汝”“吾爱汝至”,文中哪些地方表现了这种“至爱”?找出感受最深的片断,读一读,说一说。

学生发言,朗读片断,说说理解和感受。

教师及时评价,鼓励赞赏。

【音乐烘托】《勇敢的心》师生共同朗读第三段,加深感受。

【教师点拨】重点鉴赏第三段。

回忆三件事:1、后死担悲,不愿留苦与汝;2、新婚生活,甜蜜忧伤;3、欲告未告,恐汝担忧。

表现至爱之情,寓情于事,感人至深。

第二件事:新婚生活,甜蜜忧伤。

回忆新婚生活。

叙述细致,描写优美。

寓情于事,句句含情。

花前月下,并肩携手,低声细语,无话不谈。

儿女之情,缠绵悱恻,动人心弦,催人泪下。

景乐而情哀。

古人云:“以乐景写哀,以哀景写乐,一倍增其哀乐。

”五、理解烈士在家国之爱的两难选择中作出抉择的情感历程(一)既然“至爱”妻子,为什么又要诀别妻子,慷慨就死呢?作者是怎么想的?【点拨】推己及人,助天下人爱其所爱;为天下人谋永福;社会黑暗,现实残酷;随时随地可以死;破镜难以重圆,生离痛于死别;不能忘情,不忍独善其身。

总之,就是舍家为国、舍小爱为大爱、舍生取义。

【提升】其实这种精神,早在战国时代,孟子就作过精辟的论述。

孟子《鱼我所欲也》:“鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

”【过渡】在鱼和熊掌之间作出选择,这并不难。

但要在“小爱”与“大爱”、家与国、生与义之间作出抉择,就不那么容易了。

【板书】小爱——大爱家——国生——义抉择(二)当烈士在作出抉择的时候,不知道他的内心世界是怎样的?【点拨】痛苦,悲痛,悲愤,不舍,牵挂,眷念……【讲解】这是一个两难选择。

不论你怎样选择,你都要作出牺牲,付出代价,割舍一份难以割舍的情感。

林觉民作出了他的选择,他为此牺牲了家,牺牲了爱,献出了自己宝贵的生命。

人心都是肉长的,英雄也是平常人啊。

我常常想:如果同样的选择摆在我们面前,我们该怎么办?这样想想,我们对英雄就多了一份理解,多了一份崇敬。

生命永远是最宝贵的。

我们有幸生活在和平年代,我们可能永远都不会遇到这样的选择。

我们可能做不了英雄,但是我们要理解英雄,崇敬英雄。

六、课堂活动【教师导入】英雄的背影渐渐远去,那段惊心动魄的历史已渐渐发黄。

但先烈们的浩然正气依然充塞天地之间,激励后人。

林觉民烈士的故居就在福州仓山,那一片青山绿水之中……【媒体显示】林觉民故居图【教师讲解】据说,林觉民烈士的塑像倒下了,倒在一片杂草丛中,倒在一座公厕旁边,两年时间无人问津。

烈士身上沾满了污垢。

【媒体显示】黄花岗烈士身后凄凉林觉民塑像“受辱”两年事件已发生了近两年,地点在福州仓山区仓前公园,林觉民的故乡。

为了改建公园,人们毁掉了一座据说已经不甚美观的烈士塑像。

“塑像的脸部完好,目光坚毅地看着前方;而它的胸膛以下的地方则被烧出一个空洞,空洞里是烂树叶、荔枝壳等一些废弃物。

”(《新华网》)而“因为上厕所要花3角钱,所以许多人把小便拉在烈士塑像上。

”(《海峡都市报》)——消息来源:《国际在线》《新华网》《海峡都市报》【活动设计】如果有机会到福州,你来到林觉民故居游览,门边就是游客留言簿,你准备写些什么呢?参考示例【媒体显示】真爱永驻,浩气长存。

文惊天地,气壮山河。

忠魂化碧血,浩气满乾坤。

抒正义,写真情,夫妻六七载,情意何不兼备。

驱腥云,逐狼犬,生死咫尺间,家国岂能两全?学生动笔,展示交流。

七、收束【媒体显示】没有伟大的人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大的人物,而不知拥护、爱戴、崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦。

——郁达夫八、附:【板书设计】与妻书林觉民陈意映小爱————大爱家————国生————义艰难抉择九、附:备用资料(1)中国一向就少有失败的英雄,少有韧性的反抗,少有敢单身鏖战的武人,少有敢抚哭叛徒的吊客;见胜兆则纷纷聚集,见败兆则纷纷逃亡。

——鲁迅《最先与最后》(2)吾党菁华,付之一炬,其损失可谓大矣。

然是役也,碧血横飞,浩气四塞,草木为之含悲,风云因而变色。

全国久蛰之人心,乃大兴奋,怨愤所积,如怒涛排壑,不可遏抑,不半载而武昌之大革命以成。

则斯役之价值,直可惊天地、泣鬼神,与武昌革命之役并寿。

——孙中山《黄花冈七十二烈士事略》序(3)吾辈此举,事必败,身必死,然吾辈身死之日距光复期必不远矣。

吾辈死而同胞不醒者,吾绝不信也。

只有革除暴政,建立共和,才能使国家富强,则吾死瞑目矣!——林觉民(4)“各国变法无不从流血而成,今日中国未闻有因变法而流血者,此国所以不昌也。

有之,请自嗣同始!”《狱中题壁》:“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。

”——谭嗣同三、案例分析一、教材分析1、《与妻书》属于高二第一学期第四单元,单元重点是“思路的探究”,要求梳理作者感情脉络,体会景物、人事所包含的情思。

本文属于自读课文,拟用一课时完成教学。

2、《与妻书》是林觉民烈士参加黄花岗起义之前写给妻子陈意映的绝笔信。

信中表达了对妻子的深挚情感,以及舍家为国、舍身赴死的爱国之志。

其报国之志激励后人,儿女深情感人至深。

是情感教育和价值观教育的绝好教材。

二、学情分析1、高二学生已经有一定的文言积累,本文是一篇浅显的文言文,经过预习指导,阅读难度不是很大,但有些常见的文言词语还要落实巩固。

2、文章毕竟是用文言写成,与现代汉语相比,有隔膜感。

再加上对作者情况和历史背景缺乏了解,学生的深层次阅读又有一定障碍。

3、正因为年代久远,历史隔膜,学生在价值判断上可能存在碰撞。

三、设计思路及思考1、知识目标的确定。

因为学生对作者情况和相关历史背景缺乏了解,所以首先简要介绍背景知识和作者情况,拉近历史与学生的距离。

而将文言词语的教学放在课堂教学过程中穿插进行,要掌握谓、至、语、其、依依、善、尽等常见文言词语在文中的意思,体会本文综合运用记叙、抒情、议论等表达方式的作用。

2、教学重点的确定。

根据教材特点,以体会本文贯穿始终的至情至理,理解作者对妻子的深挚情感为教学重点。

感情真挚是本文最大的特点,在教学过程中,要力避为表现崇高而弱化人性的倾向,引导学生通过对语言的品味和分析,提高对人物感情的领悟和理解能力,在体会情感的过程中受到感染和熏陶。

3、教学难点的确定。

以理解烈士在家国之爱的两难选择中作出抉择的情感历程为难点。

本课的教学,不在于仅仅赞美林觉民烈士的舍家为国和舍生取义的崇高品质。

小爱与大爱、家与国、生与义,林觉民烈士所面对的是一个两难选择,作为一个有血有肉的普通人,舍弃如何一方面都是痛苦而艰难的。

学生面对这样的问题还难以作出判断和选择,甚至对烈士的抉择难以理解和认同。

再者,在当前的教育背景下,崇尚舍生取义的民族精神和青少年生命教育之间存在某种不对称,所以,在教学中要引导学生走进烈士的心灵世界,体会烈士的情感历程,引发思考,从而理解烈士,对烈士产生崇敬之情,进而激发学生的使命感和责任感。

这样,将民族精神教育和青少年生命教育相互融合,就可以找到一个合理的平衡区间。

4、教学手段的选择。

将多媒体教学和传统的课堂提问讨论相结合。

一方面发挥多媒体教学容量大、效率高的优势,一方面采用提问讨论激活学生思维,调动学生参与的积极性。