第2讲生态系统与环境保护

- 格式:ppt

- 大小:4.32 MB

- 文档页数:50

二年级科学认识简单的自然环境和生态系统自然环境和生态系统是我们生活中非常重要的概念,通过对它们的认识,我们可以更好地了解和保护我们的环境。

本文将以二年级学生的视角,简单介绍自然环境和生态系统的基本概念。

一、认识自然环境自然环境是指我们生活的周围,包括空气、水、土壤、植物和动物等各种要素的总和。

我们的家、学校、公园等地方都属于不同的自然环境。

自然环境对我们的生活有着很大的影响,例如,清新的空气让我们呼吸顺畅,干净的水让我们喝得安心,绿树成荫的环境让我们感到愉悦。

二、了解生态系统生态系统是指由生物体和周围环境相互作用所构成的生命体系。

生态系统由生物群落和非生物因素组成,其中生物群落指的是一定区域内各种生物之间的相互关系,非生物因素包括水、土壤、气候等自然要素。

生态系统可以分为陆地生态系统和水生生态系统两种类型。

三、陆地生态系统陆地生态系统是指位于陆地上的生态系统,包括森林、草原、沙漠等各种不同类型的自然环境。

每个生态系统都有自己独特的生物群落和特点。

例如,在森林中,我们可以看到树木、鸟类、昆虫等生物,它们之间相互依赖、相互作用,共同构成了森林生态系统。

四、水生生态系统水生生态系统是指位于水域中的生态系统,包括江河、湖泊、海洋等。

在水生生态系统中,我们可以看到各种鱼类、水草、水藻等生物,它们依靠水中的资源相互生存。

水生生态系统也非常重要,它们不仅维持着水域生物的生态平衡,还影响着我们的气候和天气。

五、生态系统的重要性生态系统的稳定和平衡对我们的生活至关重要。

生态系统不仅提供了食物和水源,还调节了气候,净化了空气和水质。

然而,由于人类的活动,生态系统受到了很大的破坏,例如森林砍伐、水污染等。

因此,保护生态系统就是保护我们自己的生活环境。

六、我们的责任作为二年级的小学生,我们也应该为保护生态环境贡献自己的力量。

我们可以从小事做起,比如节约用水、垃圾分类、种植绿植等。

同时,我们还可以加入环保组织,参与各种环保活动,宣传环保知识,让更多的人关注和保护我们的自然环境。

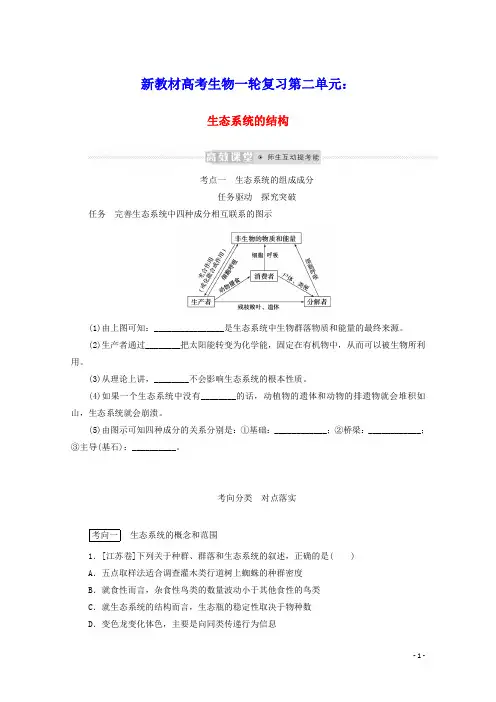

新教材高考生物一轮复习第二单元:生态系统的结构考点一生态系统的组成成分任务驱动探究突破任务完善生态系统中四种成分相互联系的图示(1)由上图可知:________________是生态系统中生物群落物质和能量的最终来源。

(2)生产者通过________把太阳能转变为化学能,固定在有机物中,从而可以被生物所利用。

(3)从理论上讲,________不会影响生态系统的根本性质。

(4)如果一个生态系统中没有________的话,动植物的遗体和动物的排遗物就会堆积如山,生态系统就会崩溃。

(5)由图示可知四种成分的关系分别是:①基础:____________;②桥梁:____________;③主导(基石):__________。

考向分类对点落实考向一生态系统的概念和范围1.[江苏卷]下列关于种群、群落和生态系统的叙述,正确的是( )A.五点取样法适合调查灌木类行道树上蜘蛛的种群密度B.就食性而言,杂食性鸟类的数量波动小于其他食性的鸟类C.就生态系统的结构而言,生态瓶的稳定性取决于物种数D.变色龙变化体色,主要是向同类传递行为信息2.[天津卷]下图表示生态系统、群落、种群和个体的从属关系。

据图分析,下列叙述正确的是( )A.甲是生物进化的基本单位B.乙数量达到环境容纳量后不再发生波动C.丙是由生产者和消费者构成的D.丁多样性的形成受无机环境影响[题后归纳]生态系统各类成分的关系如下图考向二生态系统的成分的考查3.[海南卷]下列关于土壤微生物的叙述,错误的是( )A.土壤微生物参与生态系统的物质循环B.土壤微生物可作为生态系统的分解者C.秸秆经土壤微生物分解后可被农作物再利用D.土壤中的硝化细菌是异养生物,因而不属于生产者[解题指导]1.解答本题应明确如下两个“一定”(1)自养型生物(包括光能自养型、化能合成作用自养型、光合细菌)一定是生产者,反之亦然。

(2)腐生型生物(包括腐生细菌、真菌及腐食动物等)一定是分解者,反之亦然。

小学四年级科学全册教案设计:生态教育与环境保护之路一、教学目标1. 理解生态的概念,了解不同生态系统的特征和组成。

2. 知晓环境保护的重要性,了解环境保护的基本知识和方法。

3. 培养学生的环保意识,提高学生的环保责任感和观念。

二、教学重点1. 生态系统的掌握。

2. 环境保护的认识。

三、教学难点1. 生态系统中食物链的讲解。

2. 空气、水、土地等自然资源的环境保护方法。

四、教学内容第一课:生态系统的组成和特征1. 活动目标通过观察图片,让学生了解自然界中的生态系统,并了解其组成和特征。

2. 活动过程(1)教师通过图片介绍生态系统的基本概念,告诉学生生态系统的组成和特征。

(2)让学生在课堂上制作动物和植物的展板,让学生将生态系统的组成和特征表现出来。

(3)教师让学生进行讨论,了解一个生态系统中物种间关系的排列,排列方式,食物链等知识。

第二课:环境保护的基本知识和方法1. 活动目标通过了解有污染的环境对人类和动物的危害,让学生认识到环境保护的重要性,掌握一些环保方法和环保知识,增强学生的环保意识。

2. 活动过程(1)教师通过图片介绍环境污染的影响和危害。

(2)教师介绍环保知识和方法,如分栏种植,树木绿化,节约用水等等。

(3)让学生使用幻灯片或课本上的图片展示自己学到的环保知识和方法。

第三课:环境保护的案例分析1. 活动目标通过案例教育,让学生进一步认识环境保护和意识到保护环境的必要性。

2. 活动过程(1)教师介绍环保的案例,如保护树木,治水防洪等,让学生理解环保对人类的重要性和务必性。

(2)组织学生进行小组讨论,设计环保行动计划,包括节约用水、减少垃圾、种树绿化、保护野生动物等方面。

(3)成果展示。

将学生的计划总结并在班级或学校发布,加强学生对环保的认识和实践。

五、教学方法1. 图片浏览法。

2. 展板制作法。

3. 课堂讨论法。

4. 小组讨论法。

5. 故事讲解法。

六、教学手段1. 课本、教师讲解。

2. 幻灯片展示。

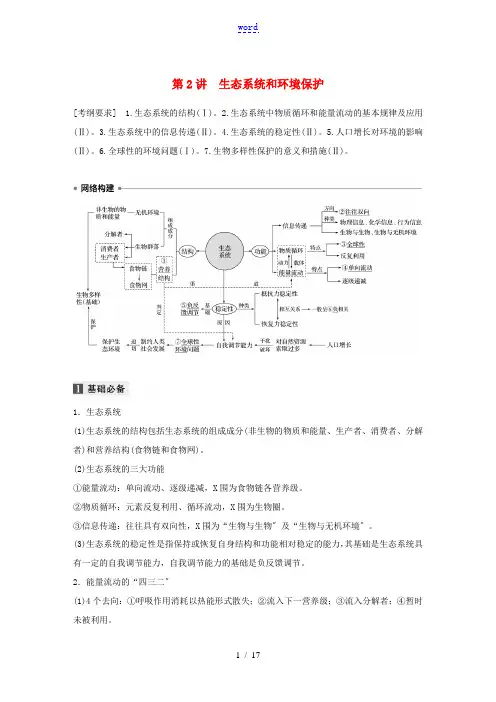

第2讲生态系统和环境保护[考纲要求] 1.生态系统的结构(Ⅰ)。

2.生态系统中物质循环和能量流动的基本规律及应用(Ⅱ)。

3.生态系统中的信息传递(Ⅱ)。

4.生态系统的稳定性(Ⅱ)。

5.人口增长对环境的影响(Ⅱ)。

6.全球性的环境问题(Ⅰ)。

7.生物多样性保护的意义和措施(Ⅱ)。

1.生态系统(1)生态系统的结构包括生态系统的组成成分(非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者)和营养结构(食物链和食物网)。

(2)生态系统的三大功能①能量流动:单向流动、逐级递减,X围为食物链各营养级。

②物质循环:元素反复利用、循环流动,X围为生物圈。

③信息传递:往往具有双向性,X围为“生物与生物〞及“生物与无机环境〞。

(3)生态系统的稳定性是指保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力,其基础是生态系统具有一定的自我调节能力,自我调节能力的基础是负反馈调节。

2.能量流动的“四三二〞(1)4个去向:①呼吸作用消耗以热能形式散失;②流入下一营养级;③流入分解者;④暂时未被利用。

(2)3个关系式①摄入量=同化量+粪便量。

②同化量=用于生长、发育和繁殖的能量+呼吸消耗量。

③用于生长、发育和繁殖的能量=分解者分解利用量+下一营养级同化量=同化量-呼吸消耗量。

(3)2个特点①单向流动:食物链中,相邻两个营养级生物的吃与被吃关系是长期自然选择的结果,不可逆转,因此能量不能循环流动。

②逐级递减:各营养级的生物都会因呼吸作用消耗相当一部分能量(热能);还有一部分能量未被下一营养级生物所利用;还有少部分能量随着残枝败叶或遗体等直接传递给分解者,相邻两个营养级的能量传递效率为10%~20%。

3.可持续发展(1)概念:在不牺牲未来几代人需要的情况下,满足我们这代人的需要。

(2)可持续发展追求的是人与自然协调一致的美好理想。

(3)要实现可持续发展就要保护生物多样性,保护环境和资源,建立人口、环境、科技和资源消费之间的协调与平衡。

1.生态系统的结构只包括食物链和食物网( )2.细菌在生态系统中可能是生产者,也可能是消费者或分解者( )3.初级消费者粪便中的能量属于生产者同化的能量( )4.生态系统的物质循环和能量流动的渠道都是食物链和食物网,所以物质和能量都是循环往复的( )5.心猿意马、飞蛾扑火、花香引蝶都属于生态系统的信息传递( )6.害虫数量对其天敌数量的变化存在反馈调节( )7.落叶阔叶林、针阔叶混交林和针叶林遭到严重破坏时,往往不易在短时间内恢复到原来的状态,原因是其抵抗力稳定性较低( )8.受到污染的湖泊,鱼类大量死亡,腐生细菌增多,进一步加重污染,这种调节是负反馈调节( )9.互花米草原产于美洲,引入某某沿海等地种植后迅速扩散并改变了滩涂生物多样性,属于生物入侵( )10.基因多样性较低的种群适应环境能力强,生物多样性的丰富程度与自然选择无关( ) 答案 1.× 2.√ 3.√ 4.× 5.× 6.√7.×8.×9.√10.×1.农业生态系统除草、除虫的意义:调整能量流动的关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。

小学六年级科学教案认识常见的生态系统与环境保护小学六年级科学教案:认识常见的生态系统与环境保护引言:科学学科中的生态系统与环境保护是一个重要的话题,通过教学可以让学生了解自然界的各种生态系统,了解环境保护的重要性,培养他们的环保意识。

本教案旨在帮助小学六年级的学生认识常见的生态系统,并针对不同的生态系统介绍环境保护的相关知识。

一、生态系统的基本概念和分类生态系统是由生物体与其生存环境之间的相互作用而形成的一个生态单位。

在教学中,可以通过图表、图片等多种形式向学生介绍生态系统的基本概念,比如森林、湖泊、草原等。

同时,也可以让学生了解生态系统的分类,例如陆生生态系统和水生生态系统等。

二、森林生态系统的认识与环境保护1. 森林生态系统的介绍森林是一个复杂而庞大的生态系统,它由各种植物、动物和微生物组成,形成了一个生物多样性丰富的生态圈。

可以通过展示森林生态系统的图片给学生直观地展示森林的美丽和重要性。

2. 森林的环境保护森林对于地球的环境保护起着重要的作用,我们需要保护森林来保持生态平衡。

可以向学生介绍森林的生态服务功能,如保持土壤的稳定性、保护水源和调节气候。

同时,也可以引导学生提出保护森林的方法,如节约用纸、减少砍伐等。

三、湖泊生态系统的认识与环境保护1. 湖泊生态系统的介绍湖泊是一个特殊的生态系统,它包含了丰富的水生植物和水生动物,并提供了人类生活所需的水资源。

通过展示湖泊的图片和视频,让学生了解湖泊的特点和重要性。

2. 湖泊的环境保护湖泊的环境保护对于保持水质的清洁和生物多样性的维持十分关键。

可以向学生介绍湖泊受到的污染和破坏,如水污染、过度捕捞等,并引导学生思考保护湖泊的方法,如不乱扔垃圾、合理利用湖泊资源等。

四、草原生态系统的认识与环境保护1. 草原生态系统的介绍草原是一种广阔的生态系统,它以草为主要植物群落,包含了多种动物和植物。

可以通过图片和实地观察的方式向学生展示草原的特点和美丽。

2. 草原的环境保护草原的环境保护对于保持草原生态平衡和保护稀有动植物十分重要。

小学五年级科学教案认识生态系统和环境保护一、教学目标1. 知识与技能:通过本节课的学习,学生能够了解生态系统的概念,认识不同的生态环境,了解环境保护的重要性。

2. 过程与方法:通过课堂教学、实地观察和小组合作等方式,培养学生的观察、分析和合作能力。

3. 情感态度与价值观:培养学生尊重自然、保护环境的意识和行动。

二、教学重点和难点1. 教学重点:生态系统的概念,不同的生态环境特点,环境保护的重要性。

2. 教学难点:培养学生的环境保护意识和行动。

三、教学准备1. 教学资源:多媒体课件、图片、实物模型等。

2. 实地观察准备:提前安排学生到校园内的生态池、花坛或周边的公园进行观察。

四、教学过程Step 1: 导入(约5分钟)教师出示一张图片或一个实物模型,引起学生的兴趣,引入今天的主题:生态系统和环境保护。

教师以启发性问题导入:“大家知道生态系统是什么吗?”学生可以自由思考并回答问题。

Step 2: 概念解释(约10分钟)教师给出生态系统的定义:“生态系统是由生物和环境之间相互作用而形成的一个系统。

”教师通过多媒体课件或板书,展示不同的生态系统,例如森林生态系统、水生生态系统等,并介绍各个生态系统的特点。

Step 3: 实地观察(约15分钟)带领学生到指定的生态环境进行实地观察。

例如,带领学生去学校的生态池观察水生生态系统,或去花坛观察陆地生态系统。

学生可以分组进行观察和记录,师生共同讨论观察到的现象和特点。

Step 4: 环境保护意识培养(约15分钟)教师通过图片或实例,向学生展示环境破坏的后果,引导学生思考环境保护的重要性和自己应该如何保护环境。

鼓励学生积极参与环保活动,例如垃圾分类、节约用水和节约用电等。

Step 5: 小组合作探究(约20分钟)将学生分成小组,每个小组选择一个生态系统进行研究,从该生态系统的特点、动植物种类和环境保护等方面进行探究。

每个小组进行小组讨论,分享研究结果,并设计一个简单的海报或展板展示所学内容。

第二节生物与环境组成生态系统课题第二节生物与环境组成生态系统教学目标1.说出生态系统的定义。

2.概述生态系统的组成。

3.描述生态系统中的食物链和食物网。

4.举例说出某些有害物质会通过食物链不断积累。

5.阐明生态系统的自动调节能力是有限的。

6.尝试利用课本的图文资料,进行相关问题的分析,发展表达、交流等科学探究能力。

7.通过分析人类活动影响生态系统的实例,增强保护环境的意识。

教学重难点一、教学重点1.生态系统的定义。

2.生态系统的组成。

3.食物链和食物网。

二、教学难点1.食物链的书写和内涵。

2.生态系统具有一定的自动调节能力,这种调节能力是有限的。

教学设计思路一、教材分析本节的概念性内容非常明显和突出,涉及生态系统的定义、生态系统的组成、食物链和食物网、生态系统的调节能力。

食物链和食物网是生态系统的营养结构,具有一定的调节能力是生态系统的特性。

可见这四部分内容实质上依次是:概念—组成—结构—特性,解决的问题依次是:什么是生态系统(含为什么是一个统一的整体)?其组成和结构是怎样的(即怎样组成一个整体)?它如何维持这种整体性(具有怎样的内在机制)?由表及里,由浅入深,环环相扣,层层递进,引导学生在探讨“3W(what、why、how)”的过程中逐步加深对生态系统的认识。

二、学情分析学生通过上一节的学习,已经认识到生物不是孤立存在的,而是生活在一定的环境中,生物与环境是相互影响的,但是对于生物与环境之间有着非常复杂的关系理解还不到位。

三、设计思路本节教学主要采取让学生通过思考讨论类活动来建构知识的方法。

充分利用教材的图片、想一想,议一议、观察与思考、资料分析等丰富的资源,采用从现象到本质逐步推进的方法,引导学生在对具体实例分析和讨论的基础上归纳概念,再通过具体实例加强对概念的进一步理解,形成生态系统概念的精髓——生物与环境的整体性,初步认识到生物与环境之间有着非常复杂的相互依存、相互制约的关系,它们是一个不可分割的整体,如果人类从自身利益出发人为地分割,结果往往事与愿违。

第一讲绪论1、环境生态学的研究内容和任务:1)人为干扰下生态系统内在变化机理和规律;2)生态系统受损程度的判断;3)解决环境问题的生态对策;4)维护生物圈的正常功能。

第二讲环境与生物系统1、地球的结构:地球的肌肤——土地;地球的血液——河流;地球之肾——湿地;地球之肺——森林;地球的人造系统——城市。

2、生态系统类型及分布:1)陆地生态系统(包括森林生态系统、草地生态系统、荒漠生态系统、苔原生态系统);2)湿地生态系统(陆地和水域的过渡类型);水域生态系统(包括海洋生态系统和淡水生态系统)3、陆地生态系统的分布规律:纬度地带性、经度地带性、垂直地带性。

4、森林生态系统的分布规律:1)生物种类多;2)系统稳定性高;3)物质循环的封闭程度高;4)生产效率高。

森林生态系统的功能:1)具有综合的环境效应;2)调节气候;3)涵养水源,保持水土;4)作为生物遗传资料库。

5、湿地生态系统是指地表过湿或常年积水,生长着湿地植物的地区。

湿地是开放水域与陆地之间过渡性的生态系统,它兼有水域和陆地生态系统的特点,具有独特的结构和功能。

湿地生态系统的功能:1)天然的基因库;2)潜在资源;3)净化功能;4)气候和水文调节功能。

第三讲生态系统与环境安全1、生态系统的定义:凡任一地段内所有生物和其所在的物理环境可导致能量流动,形成一定的营养结构、生物多样性和物质循环,便称为一个生态系统。

2、生态系统的功能:生态系统具有有机体的一系列生物学特性,总是处于不断发展、进化和演变之中,具有生物生产、物质循环、能量流动和信息传递等系统功能。

(能量流动:十分之一定律)3、生态平衡:生态系统的结构和功能长期处于稳定状态,在遇到外来干扰时能通过自我调节恢复到原来的稳定状态。

(自然生态系统与人工生态系统对照:脆弱的人工生态系统)4、生态平衡的特征:(1)1.生态系统中物质和能量的输入、输出相对平衡;(2)在生态系统整体上,生产者、消费者和分解者构成完整的营养结构;(3)生物种类和数量相对稳定;(4)与周围其它生态系统相协调。

第2讲区域重要生态资源的开发与保护(森林、湿地资源的开发与保护)最新考纲探究线索核心素养区域存在的环境与发展问题及其产生的危害,以及有关的治理保护措施1.综合思维:综合分析湿地、森林等生态系统的生态效益,评价人类的开发、破坏带来的不利影响,掌握合理开发、保护的措施。

2.人地协调观:充分认识生态系统保护的重要意义,规范人类的开发活动,树立正确生态保护观。

[教材内案例]森林的开发与保护——以亚马孙热带雨林为例1.森林的现状及作用(1)分布及现状①分布:→俄罗斯、加拿大②森林的现状:急剧减少,多数地方的原始森林破坏殆尽。

(2)森林的作用①经济价值:重要的自然资源。

②生态价值:不可替代的环境资源,具有强大的生态作用和环保功效。

(3)森林破坏的后果导致全球气候失调、生态环境恶化、自然灾害频发、生物多样性锐减。

2.雨林的全球环境效应(1)深刻影响着地球上大气中的碳氧平衡,有“地球之肺”之称。

(2)促进全球水循环,调节全球水平衡。

(3)世界生物基因宝库。

3.雨林生态的脆弱性(1)雨林的生态优势(2)雨林生态系统脆弱性的表现①有机质分解和养分再循环旺盛,长期高温多雨的淋洗作用,土壤很贫瘠。

②雨林生长所需要的养分几乎全部储存在地上的植物体内,地上植被最容易遭到破坏。

③雨林被毁,养分遭受强烈淋洗而丧失,雨林生态系统很难恢复。

4.亚马孙雨林被毁的原因、开发计划、影响与保护(1)雨林被毁的原因(2)开发计划与影响(3)雨林的保护措施[轻巧记忆]“七字法”记忆森林的生态功能森林的生态功能可简化记忆为“水气净美物尘沙”七个字“水”——涵养水源、保持水土。

“气”——调节气候、稳定大气成分。

“净”——净化空气。

“美”——美化环境。

“物”——繁衍物种和维护生物多样性。

“尘”——吸烟除尘。

“沙”——防风固沙。

[教材外案例]湿地的开发与保护——以洞庭湖区为例1.湿地概述(1)定义:水位经常接近地表或被浅水覆盖的土地。

(2)类型:①自然湿地:沼泽、滩涂、低潮时水深不超过6米的浅海区、河流、湖泊等。