综合探究探索中国近代政体变化的艰难历程

- 格式:docx

- 大小:26.34 KB

- 文档页数:23

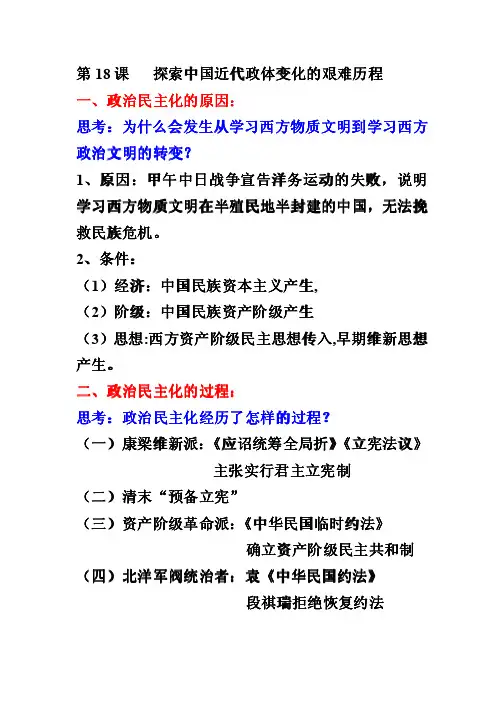

第18课 探索中国近代政体变化的艰难历程一、政治民主化的原因政治民主化的原因::思考思考::为什么会发生从学习西方物质文明到学习西方政治文明的转变政治文明的转变??1、原因原因::甲午中日战争宣告洋务运动的失败甲午中日战争宣告洋务运动的失败,,说明学习西方物质文明在半殖民地半封建的中国学习西方物质文明在半殖民地半封建的中国,,无法挽救民族危机救民族危机。

2、条件条件::(1)经济经济::中国民族资本主义产生,(2)阶级阶级::中国民族资产阶级产生(3)思想:西方资产阶级民主思想西方资产阶级民主思想传入传入,早期维新思想产生产生。

二、政治民主化的过程政治民主化的过程::思考思考::政治民主化经历了怎样的过程政治民主化经历了怎样的过程??(一)康梁维新派康梁维新派:《:《应诏统筹全局折应诏统筹全局折应诏统筹全局折》《》《立宪法议立宪法议立宪法议》》主张实行君主立宪制(二)清末清末““预备立宪预备立宪””(三)资产阶级革命派资产阶级革命派:《:《中华民国临时约法中华民国临时约法中华民国临时约法》》 确立资产阶级民主共和制(四)北洋军阀统治者北洋军阀统治者::袁《中华民国约法中华民国约法》》 段祺瑞拒绝恢复约法你如何评价清政府的立宪举措你如何评价清政府的立宪举措??具有一定的进步性具有一定的进步性,,符合社会发展的趋势和 资产阶级的愿望有利于中国的近代化资产阶级的愿望有利于中国的近代化。

又具有 一定的落后性一定的落后性,,加剧了阶级矛盾和统治阶级内 部的矛盾部的矛盾,,不但削弱了自己的统治不但削弱了自己的统治,,还促进了 革命形势的高涨革命形势的高涨。

民国时期的宪政与清政府的宪政有什么不同民国时期的宪政与清政府的宪政有什么不同??民国时期的宪政是在中国真正意义上的资本主义的民主共和制民主共和制,,其目的是在中国发展资本主义经济其目的是在中国发展资本主义经济。

而清政府的宪政并非实行真正意义上的宪政清政府的宪政并非实行真正意义上的宪政,,其主要目的是借宪政之名的是借宪政之名,,遏制发展的革命形势遏制发展的革命形势,,维护封建君主专制统治主专制统治。

第17课探索中国近代政体变革的艰难历程背景资料四万万人齐下泪,天涯何处是神州1894年爆发的中日甲午战争,中国被日本打得惨败,经营二十年的北洋海军全军覆没,中国被迫与日本签订了丧权辱国的《马关条约》。

清政府的腐败彻底暴露。

亡国大祸迫在眉睫。

悲愤笼罩全国。

这时,谭嗣同正在湖北,协助几年前升任湖北巡抚的父亲振灾。

当他听到甲午惨败、马关签约的消息,受极大刺激,悲愤异常。

他在给欧阳中鹄、贝元徵等师友的信中,痛陈《马关条约》给中国造成巨大的危害。

他眼看祖国如此任人宰割,忧心如焚,夜不成眠,深夜从床上起来,以悲愤的心情奋笔疾书了一首《感事诗》:“世间无物抵春愁,合向苍冥一哭休;四万万人齐下泪,天涯何处是神州?”冯桂芬(1809—1874)字林一,号景亭,江苏吴县人;道光进士,授翰林院编修。

185 3年,他在苏州办团练,升任右中允;1860年太平军攻克苏州时,逃至上海;1862年参加组织由江浙官绅与英法美等国领事组成的会防局,主张借用外国侵略军收复宁、苏地区。

后来,他做李鸿章的幕僚,对清朝腐朽统治有所不满,多次建议改革时政,重视经世致用之学,主张学习两方,“采西学”,“制洋器”。

“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之本。

”。

曾提出著名的“四不如”夷论:“人无弃才,不如夷;地无遗利,不如夷;君民不隔,不如夷;名实必符,不如夷。

”其思想理论,对洋务派有很大影响,同时又被资产阶级改良派奉为先导。

著有《校邠庐抗议》、《显志堂集》、《说文解字段注考证》等。

校邠庐抗议》是当时改革人士冯桂芬写的一部政论书。

其内容涉及到政治、经济、军事、文化各个方面,诸如对选拔官吏、办理外交、保甲团练、财政金融、土地赋税、盐政水利、对外贸易、工农业生产、改变科举、采用西学等等,都提出了意见和建议。

撰写《抗议》的指导思想,冯桂芬在自序中说得很清楚:“参以杂家,佐以私臆,甚且羼以夷说,而要以不畔于三代圣人之法为宗旨”。

所以要“参以杂家”,“羼以夷说”。

综合探究探索中国近代政体变化的艰难历程第四单元第17课综合探究:探索中国近代政体变化的艰难历程第四单元内忧外患与中华民族的奋起第17课综合探究:探索中国近代政体变化的艰难历程⼀、学习⽬标与任务学习⽬标描述基本知识林则徐、魏源为代表的抵抗派的思想主张;王韬、薛福成、马建忠、郑观应等⼈的政治思想主张;康有为、梁启超为⾸的维新派的思想核⼼;《钦定宪法⼤纲》颁⾏的历史背景及其基本内容;“皇族内阁”的形成;《中华民国临时约法》和《中华民国约法》的规定;“宋教仁遇刺案”。

过程与⽅法①阅读史料,归纳近代早期探索改⾰中国政治的代表性意见,并分析其产⽣的时代背景。

②阅读史料,归纳维新派思想主张的核⼼,分析其进步性,并⽐较维新派前后两种不同的主张,探讨在当时改⾰采取激进⽅式或渐进⽅式可能带来的不同影响。

③提炼概括《钦定宪法⼤纲》的内容,透过表象揭⽰其实质。

④⽐较《钦定宪法⼤纲》《中华民国临时约法》和《中华民国约法》的主要规定,认识民国时期的宪政与清政府宪政的不同。

⑤学会以长远的眼光观察历史,正确运⽤史料,从清末民初的宪政实践中发现历史的进步。

情感态度与价值观①通过学习了近代中国的民主宪政之路,让学⽣认识到:有宪法⽐⽆宪法是进步,但有宪法,却未必有宪政。

从君主制到君民共主制,再到民主制,是中国政体变化发展的必经的⼏个阶段,以此增强学⽣的历史使命感和社会责任感。

②让学⽣从宋教仁为宪政流⾎的感⼈事迹中感受到仁⼈志⼠们可歌可泣的牺牲精神,认识到中国民主宪政道路之艰难与曲折,培养学⽣为国家富强、民族振兴和社会进步积极进取,不惜牺牲的⼈⽣态度。

学习内容与学习任务说明《综合探究:探索中国近代政体变化的艰难历程》,教学内容分成“四万万⼈齐下泪,天涯何处是神州”、“清政府怎样⾛宪政之路”、“民国政府如何理解宪政”、和“为宪政流⾎”四个部分,分别探讨清末民初时期的维新变化、预备⽴宪和民国时期三个阶段中国宪政的演变历程。

教学重、难点分析教学重点:民国时期的宪政教学难点:《钦定宪法⼤纲》、《中华民国临时约法》和《中华民国约法》的不同。

第四单元第17课综合探究:探索中国近代政体变化的艰难历程第四单元内忧外患与中华民族的奋起第17课综合探究:探索中国近代政体变化的艰难历程一、学习目标与任务学习目标描述基本知识林则徐、魏源为代表的抵抗派的思想主张;王韬、薛福成、马建忠、郑观应等人的政治思想主张;康有为、梁启超为首的维新派的思想核心;《钦定宪法大纲》颁行的历史背景及其基本内容;“皇族内阁”的形成;《中华民国临时约法》和《中华民国约法》的规定;“宋教仁遇刺案”。

过程与方法①阅读史料,归纳近代早期探索改革中国政治的代表性意见,并分析其产生的时代背景。

②阅读史料,归纳维新派思想主张的核心,分析其进步性,并比较维新派前后两种不同的主张,探讨在当时改革采取激进方式或渐进方式可能带来的不同影响。

③提炼概括《钦定宪法大纲》的内容,透过表象揭示其实质。

④比较《钦定宪法大纲》《中华民国临时约法》和《中华民国约法》的主要规定,认识民国时期的宪政与清政府宪政的不同。

⑤学会以长远的眼光观察历史,正确运用史料,从清末民初的宪政实践中发现历史的进步。

情感态度与价值观①通过学习了近代中国的民主宪政之路,让学生认识到:有宪法比无宪法是进步,但有宪法,却未必有宪政。

从君主制到君民共主制,再到民主制,是中国政体变化发展的必经的几个阶段,以此增强学生的历史使命感和社会责任感。

②让学生从宋教仁为宪政流血的感人事迹中感受到仁人志士们可歌可泣的牺牲精神,认识到中国民主宪政道路之艰难与曲折,培养学生为国家富强、民族振兴和社会进步积极进取,不惜牺牲的人生态度。

学习内容与学习任务说明《综合探究:探索中国近代政体变化的艰难历程》,教学内容分成“四万万人齐下泪,天涯何处是神州”、“清政府怎样走宪政之路”、“民国政府如何理解宪政”、和“为宪政流血”四个部分,分别探讨清末民初时期的维新变化、预备立宪和民国时期三个阶段中国宪政的演变历程。

教学重、难点分析教学重点:民国时期的宪政教学难点:《钦定宪法大纲》、《中华民国临时约法》和《中华民国约法》的不同。

君民共主制与君主立宪制的差异。

康有为对君权态度的变化。

二、学习者特征分析①我校是省首批示范性高中,一级达标学校,学生素质相对较高,历史基础知识相应掌握得比较扎实,再加上经过前面四单元的学习,对中国近代政治体制变革所面临的历史文化背景已有所思考,这些都为他们自主探究学习本课内容奠定良好的基础。

②学生对中国近代政体变化总体历程、变化原因以及呈现的特点等问题不太清楚。

因此,需引导和向学生提供更多的有关资料。

③刚刚处于初高中的过渡阶段,长期以接受式学习为主的学生很难一下子适应太开放的学习方式,主要体现在分析问题的能力不够、搜寻处理资料的能力不够、信息技术的掌握水平和运用能力不够。

三、学习环境选择与学习资源设计.学习环境选择eb教室√局域网城域网校园网√Internet√其它学习资源类型工具专题学习网站多媒体资源库案例库题库网络课程√其它学习资源内容简要说明·教学目标基本知识林则徐、魏源为代表的抵抗派的思想主张。

王韬、薛福成、马建忠、郑观应等人的政治思想主张。

康有为、梁启超为首的维新派的思想核心。

《钦定宪法大纲》颁行的历史背景及其基本内容。

“皇族内阁”的形成。

《中华民国临时约法》和《中华民国约法》的规定。

“宋教仁遇刺案”。

能力与方法阅读史料,归纳近代早期探索改革中国政治的代表性意见,并分析其产生的时代背景。

阅读史料,归纳维新派思想主张的核心,分析其进步性,并比较维新派前后两种不同的主张,探讨在当时改革采取激进方式或渐进方式可能带来的不同影响。

提炼概括《钦定宪法大纲》的内容,透过表象揭示其实质。

比较《钦定宪法大纲》《中华民国临时约法》和《中华民国约法》的主要规定,认识民国时期的宪政与清政府宪政的不同。

学会以长远的眼光观察历史,正确运用史料,从清末民初的宪政实践中发现历史的进步。

情感态度与价值观通过学习了近代中国的民主宪政之路,让学生认识到:有宪法比无宪法是进步,但有宪法,却未必有宪政。

从君主制到君民共主制,再到民主制,是中国政体变化发展的必经的几个阶段,以此增强学生的历史使命感和社会责任感。

让学生从宋教仁为宪政流血的感人事迹中感受到仁人志士们可歌可泣的牺牲精神,认识到中国民主宪政道路之艰难与曲折,培养学生为国家富强、民族振兴和社会进步积极进取,不惜牺牲的人生态度。

附:《课程标准》对本单元的要求.列强侵略与中国人民的反抗斗争列举1840年至1900年间西方列强的侵华史实,概述中国军民反抗外来侵略斗争的事迹,体会中华民族英勇不屈的斗争精神。

.近代中国的民主革命了解太平天国运动的主要史实,认识农民起义在民主革命时期的作用与局限性。

简述辛亥革命的主要过程,认识推翻君主专制制度、建立中华民国的历史意义。

概述五四运动和中国共产党成立的史实,认识其对中国社会变革的影响。

·教材分析知识结构一、“四万万人齐下泪,天涯何处是神州”政体探索的源起早期维新派的基本主张康梁等维新派的探索二、清末的宪政举措“预备仿行立宪”与《钦定宪法大纲》“皇族内阁”三、民国初年的宪政之路及其结局《中华民国临时约法》《中华民国约法》宋教仁之死·课前任务请同学们利用图书馆和互联网查找本课所涉及的历史人物资料,并以“如果时光倒流,我最想成为哪位历史人物——林则徐、魏源、康有为、梁启超、慈禧太后、孙中山、袁世凯、宋教仁、黄兴等?……为什么?”为题,发表1分钟演讲。

·教学导入教师导入:请同学们观看历史视频片段《近代中国人民的反封建反侵略斗争》,回顾太平天国运动、洋务运动、义和团运动、维新变法运动以及辛亥革命等斗争概况。

近代以来,先进的中国人在不断进行反封建反侵略斗争的同时,也在不断探索救国救民之路。

一大批志士仁人以在中国实现宪政民主为毕生追求目标,为此,他们前仆后继,牺牲奋斗。

那么,在半殖民地半封建社会,中国为什么要选择宪政?选择者又是如何理解宪政的?最终都走向什么结果?带着这一系列问题,请同学们认真浏览学习网站,自主学习,自主探究百年中国民主宪政史的屈辱与光荣、苦难与奋争。

·合作探究部分:合作探究“四万万人齐下泪,天涯何处是神州?”谭嗣同,湖南浏阳人,参与维新变化,后被捕遇害,为戊戌六君子之一。

临刑有绝命词:“有心杀贼,无力回天;死得其所,快哉快哉!”丧权辱国的《马关条约》签订后,谭嗣同万分忧愤,压抑不住心头的怒火,他写下血泪的诗行:有感世间无物抵春愁,合向苍冥一哭休;四万万人齐下泪,天涯何处是神州!请思考:想一想,为什么会发生从学习西方物质文明到学习西方政治文明的转变?王韬、薛福成等思想家是怎样理解西方政体的?他们觉得中国适合何种政体?为什么?维新派前后两种主张有什么不同?这是政治上的“倒退”吗?康有为为什么这样做?小组讨论:当时维新派上书光绪皇帝,光绪曾下定决心改革,但最后还是失败了,其中较大的阻力是慈禧太后。

如果慈禧太后在公车上书前就死了,或康有为等她死了之后才主张维新,改革有可能成功吗?第二部分:合作探究“清政府怎样走宪政之路?”“戊戌变法”失败后仅仅两年,即1901年初,为挽救王朝危亡,化解内外危机,两年前血腥镇压“百日维新”的慈禧太后,不得不推行“新政”。

在清政府推行“新政”同时,朝野掀起了一场“立宪运动”。

05年派五大臣出洋考察宪政;06年载泽上密折说立宪有三大好处,坚定清政府立宪信心;06年清政府宣布“预备仿行宪政”,借立宪之名行集权之实。

08年颁布《钦定宪法大纲》,规定皇权至上。

11年,清政府成立以奕劻为总理大臣的“皇族内阁”。

“预备立宪”的骗局彻底败露。

请思考:清政府是怎样理解宪政的?《钦定宪法大纲》是中国历史上个宪法性文件,在当时的时代背景下,你怎样评价它?第三部分:合作探究“民国初年的宪政之路及其结局”1911年10月10日,随着辛亥革命一声炮响,延续了260余年的清王朝走向灭亡,中国两千多年的君主专制制度宣告终结。

请思考:《钦定宪法大纲》与《中华民国临时约法》有何异同?阅读下面材料,回答问题。

材料1:“孙中山襟怀豁达,是容易相处的,天真的黄克强也好对付,顶难驾驭的,只有一个宋教仁……以暴动手段来抢夺政权我倒不怕;以合法手段来争取政权,却厉害得多了。

”——袁世凯对杨度说的话材料2:今国基未固,民福不增,遽尔撒手,死有余恨。

伏冀大总统开诚心,布公道,竭力保障民权,俾国会得以确定不拔之宪法,则虽死之日,犹生之年。

——宋教仁死前给袁世凯发的电材料3:作公民保障,谁非后死者;为宪法流血,公真人。

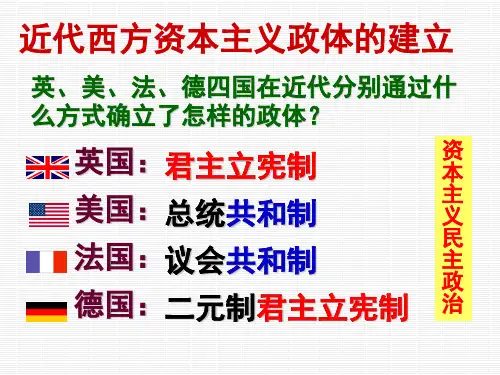

——孙中山为宋教仁题的挽联请回答:袁世凯为什么要刺杀宋教仁?宋教仁在当时是一个重要人物,若他未被刺死,中国的局面能否发生扭转?·问题解读探究1:为什么会发生从学习西方物质文明到学习西方政治文明的转变?这些思想家是怎样理解西方政体的?他们觉得中国适合哪种政体?为什么?参考:随着列强对中国的侵略、中国的失败,中国人首先看到了西方的般坚炮利,于是学习西方的物质文明。

随着对西方的了解、认识越来越多、越深刻,清政府的腐朽进一步深化,开始认识到西方政治制度的先进,转而学习西方的政治制度。

他们认为西方政体万民共苦,上下一心,君民一体,无敌国外患之辱。

中国适合实行君民共主的政体。

他们认为君主制权力过于集中于君主,民主制权力偏重于人民,君民共主制权力才是上下平衡的。

所以说这种政体最适合解决中国当时内有君主专制、外有外族入侵的状况。

探究2:维新派前后两种主张有什么不同?这是政治上的“倒退”吗?康有为为什么这样做?参考:前者主张兴民权、设议院、开国会、定宪法,实行君主立宪制。

后者主张有所缓和,主张“以君权变法”,实行开明君主制。

可以说是。

他这样做主要是为了换取光绪帝支持变法。

探究3:当时维新派上书光绪皇帝,光绪曾下定决心改革,但最后还是放弃了,其中较大的阻力是慈禧太后。

如果慈禧太后在公车上书前就死了,或康有为等她死了之后才主张维新,改革有可能成功吗?参考:可能成功:光绪皇帝支持改革;慈禧死后,光绪有可能掌权,并且大力推广改革思想,拓宽改革队伍。

维新变法主张的政治制度是君主立宪制,保留了清政府的存在,清政府腐败无能,无力执政,假若成立议会等机关执政,就能够解决这一问题。

不完全把清政府推翻,又能减小改革者与清政府之间的矛盾。

可能失败:外国列强可能在慈禧太后死后加强对中国的控制,阻挠维新派改革进行,或打着帮忙的名义派人在清政府中当官,掌握国家大权。

孙中山等新的革命志士涌现,支持三权分立等更先进的理论,将推翻或更新维新派的理论。

光绪皇帝无法掌权,权利被反对改革的大臣掌握,改革无法顺利进行。

探究4:清政府是怎样理解宪政的?请以50个字加以概括参考:中国规制未备,民智未开,先行预备立宪,然后根据进步的迟速,再确定立宪。