《基础化学实验2》教学大纲

- 格式:pdf

- 大小:339.97 KB

- 文档页数:5

生物化学实验Ⅱ教学大纲01.教学单位名称:生命科学学院10.实验课程的教学任务、要求和教学目的10.1 教学任务生物化学实验是一门专业基础实验的必修课,本教学大纲是根据生物科学、生物技术、生物药学、药物制剂等专业人才的培养目标所需要的基本理论和基本技能的要求制定的。

本课程的任务是通过教学过程,使学生掌握常规生物化学实验的基本技术和方法,培养学生的实际操作能力、分析解决问题的能力、开拓创新思维的能力、实验设计的思维方法、以及规范书写实验报告等知识。

为学生进一步学习,掌握复杂的综合性的生物化学技术,毕业论文的撰写、从事生物化学和相关学科的教学、研究与生产奠定基础。

10.2 教学要求通过教学过程加深学生对生物化学基本原理的理解,要求同学熟悉并掌握基本生化技术,掌握生物大分子的分离纯化、性质表征、代谢调控等相关的实验技术。

在实验过程当中应遵守实验室规章制度,有序进行实验,严格按照规定程序操作,全面观察,准确如实记录实验数据。

实验结束后,做好善后工作,清洁整理实验器具并清点归还,经指导教师检查无误后方可离开实验室;及时整理实验记录和数据,按要求认真独立完成实验报告,并按时提交;积极参加课后讨论。

10.3 教学目的使学生了解并掌握生物大分子的分离和纯化的相关知识和技能,为专业课的学习和专业技能的培训奠定良好的基础,并通过严格的实验要求和管理,培养学生具有初步的科学实验能力及严格的科研作风,同时验证生化的某些基本理论知识,加深感性认识。

另外,进行一定比例的综合性、设计性实验,将实验理论和实验技能融为一体,从而培养学生的基本实验思想、实验方法、实验技能和综合应用能力;引导学生将所学的知识和技能用于今后的社会实践,培养学生严谨求实的态度、创新的思维方法及团结合作精神,使学生成为求是、务实、创新的专门人才。

11.学生应掌握的实验技术及实验能力11.1熟练掌握以下各项生物化学实验的基本技能各种常用玻璃仪器的洗涤和使用;滴管、移液管、微量加样器的使用;离心机、分光光度计、紫外检测系统、层析系统、恒温水浴、梯度发生器、电泳仪系统、瓦氏呼吸仪等的使用。

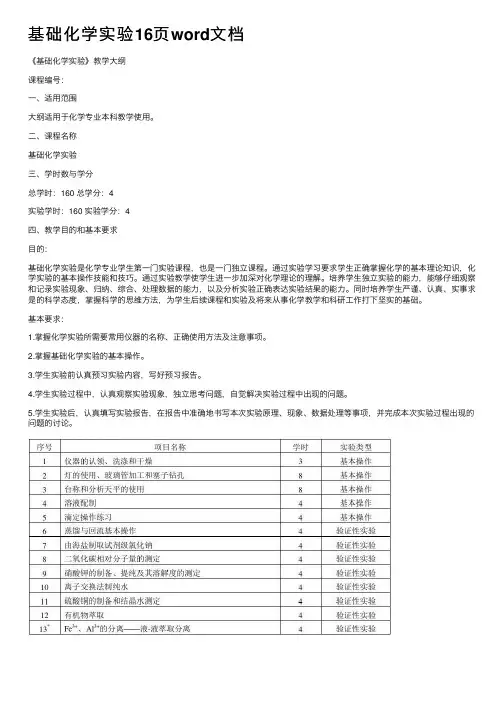

基础化学实验16页word⽂档《基础化学实验》教学⼤纲课程编号:⼀、适⽤范围⼤纲适⽤于化学专业本科教学使⽤。

⼆、课程名称基础化学实验三、学时数与学分总学时:160 总学分:4实验学时:160 实验学分:4四、教学⽬的和基本要求⽬的:基础化学实验是化学专业学⽣第⼀门实验课程,也是⼀门独⽴课程。

通过实验学习要求学⽣正确掌握化学的基本理论知识,化学实验的基本操作技能和技巧。

通过实验教学使学⽣进⼀步加深对化学理论的理解。

培养学⽣独⽴实验的能⼒,能够仔细观察和记录实验现象、归纳、综合、处理数据的能⼒,以及分析实验正确表达实验结果的能⼒。

同时培养学⽣严谨、认真、实事求是的科学态度,掌握科学的思维⽅法,为学⽣后续课程和实验及将来从事化学教学和科研⼯作打下坚实的基础。

基本要求:1.掌握化学实验所需要常⽤仪器的名称、正确使⽤⽅法及注意事项。

2.掌握基础化学实验的基本操作。

3.学⽣实验前认真预习实验内容,写好预习报告。

4.学⽣实验过程中,认真观察实验现象,独⽴思考问题,⾃觉解决实验过程中出现的问题。

5.学⽣实验后,认真填写实验报告,在报告中准确地书写本次实验原理、现象、数据处理等事项,并完成本次实验过程出现的问题的讨论。

备注:序号代‘*’为选做实验。

六、教材、讲义及参考书1.《普通化学实验》傅强主编东北师范⼤学出版社2019年1⽉出版2.《⽆机化学实验》第三版北京师范⼤学⽆机化学教研室编⾼等教育出版社2019年8⽉出版3.《化学实验》⽅宾王伦主编⾼等教育出版社2019年5⽉出版4.《化学基础实验》北京师⼤华中师⼤东北师⼤陕西师⼤华东师⼤⾼等教育出版社2019年6⽉出版七、实验成绩评定⽅法本实验课为考试。

⑴出勤情况:学⽣缺课个数为实验总数的三分之⼀或以上时,按不及格处理,必须重修。

⑵实验预习:学⽣课前必须预习,教师应通过课堂提问等⽅式检查预习效果。

⑶实验表现:在实验过程中,教师可根据学⽣使⽤和操作仪器的能⼒、观察和分析实验现象的能⼒、主动排除故障的能⼒、实验结果和数据的正确性以及学⽣的课堂纪律、实验态度、保持卫⽣等⽅⾯的表现进⾏综合考核,学⽣实验的原始数据须由教师签字认可。

《基础化学实验》课程教学大纲课程编号:课程性质:学科专业基础课课程组长:总学分值:总学分:1学分,其中理论0学分,实验实践1学分。

总学时数:总学时:16学时,其中理论学时0,实验实践16学时。

适用专业:酿酒工程先修课程:分析化学、有机化学后续课程:食品生物化学、食品营养学、食品微生物学一、课程简介1、课程性质与定位:本课程授课对象是酿酒工程的全日制本科生,开设在二年级第一学期,实践教学16学时。

化学是一门以实验为主的基础科学。

化学实验教学在化学教学方面起着课堂讲授不能替代的作用。

普通化学实验是普通化学课程的重要组成部分,也是检验化学理论正确与否的唯一标准,因此普通化学实验是学习普通化学的一个重要环节,是高等院校农科专业一年级学生必修的基础课程之一。

2、教学目的与要求:化学实验教学主要是培养学生的能力和优良的素质,掌握基本的操作技能、实验技术,学会正确地使用基本仪器测量实验数据,正确地处理数据和表达实验结果;掌握一些无机化合物的制备、提纯和检验方法;进一步熟悉元素及其化合物的重要性质和反应,掌握无机化合物的一般分离和制备方法;加深对化学基本原理和基础知识的理解,培养学生独立思考、发现问题、分析问题、解决问题和创新的能力,培养学生实事求是,严谨认真的科学态度以及整洁、卫生的良好习惯,巩固和加深对无机化学基本概念和基本理论的理解,为学生继续学好后续的分析化学、有机化学和相关专业基础课程及今后参加实际工作和开展科学研究打下良好的基础。

3、教学重点与难点:(字数原则上控制在260字左右)二、课程教学内容、要求与学时分配绪论:进实验室前安全教育及仪器基本操作(2学时)实验教学要求:1.知识目标:了解实验室安全知识及注意事项。

2.能力目标:掌握实验室安全知识及防护应对措施。

3. 情感、态度、价值观:加强学生对实验室安全的重视,保证自身在实验过程中的安全。

培养良好的实验习惯。

实验教学内容:1.讲解实验室安全注意事项,实验室的用水用电及实验室危险品操作要点。

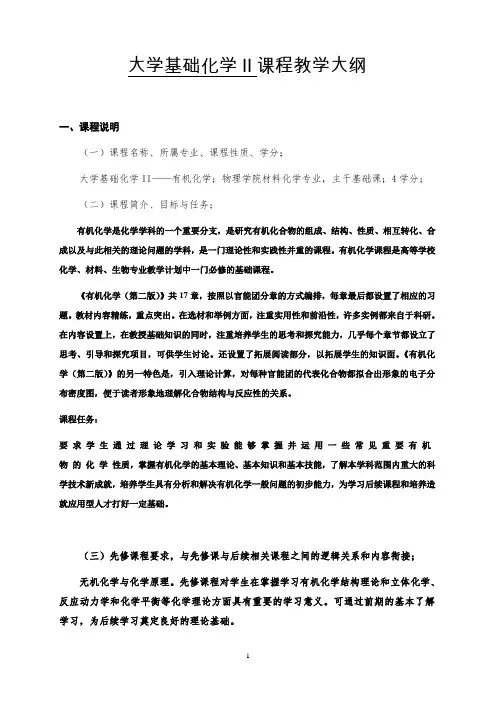

大学基础化学II课程教学大纲一、课程说明(一)课程名称、所属专业、课程性质、学分;大学基础化学II——有机化学;物理学院材料化学专业,主干基础课;4学分;(二)课程简介、目标与任务;有机化学是化学学科的一个重要分支,是研究有机化合物的组成、结构、性质、相互转化、合成以及与此相关的理论问题的学科,是一门理论性和实践性并重的课程。

有机化学课程是高等学校化学、材料、生物专业教学计划中一门必修的基础课程。

《有机化学(第二版)》共17章,按照以官能团分章的方式编排,每章最后都设置了相应的习题。

教材内容精练,重点突出。

在选材和举例方面,注重实用性和前沿性,许多实例都来自于科研。

在内容设置上,在教授基础知识的同时,注重培养学生的思考和探究能力,几乎每个章节都设立了思考、引导和探究项目,可供学生讨论。

还设置了拓展阅读部分,以拓展学生的知识面。

《有机化学(第二版)》的另一特色是,引入理论计算,对每种官能团的代表化合物都拟合出形象的电子分布密度图,便于读者形象地理解化合物结构与反应性的关系。

课程任务:要求学生通过理论学习和实验能够掌握并运用一些常见重要有机物的化学性质,掌握有机化学的基本理论、基本知识和基本技能,了解本学科范围内重大的科学技术新成就,培养学生具有分析和解决有机化学一般问题的初步能力,为学习后续课程和培养造就应用型人才打好一定基础。

(三)先修课程要求,与先修课与后续相关课程之间的逻辑关系和内容衔接;无机化学与化学原理。

先修课程对学生在掌握学习有机化学结构理论和立体化学、反应动力学和化学平衡等化学理论方面具有重要的学习意义。

可通过前期的基本了解学习,为后续学习奠定良好的理论基础。

(四)教材与主要参考书。

教材:李艳梅等,有机化学(第二版),科学出版社,2014.参考资料:高坤、李瀛等,有机化学(第二版),科学出版社,2011.李瀛等,有机化学质疑暨考研指导,兰州大学出版社,2011.古练权等,有机化学,高等教育出版社,2008.伍越寰等,有机化学,中国科学技术大学出版社,2010.邢其毅等编著,基础有机化学(第三版),高等教育出版社,2005.二、课程内容与安排第一章绪论第一节有机化合物和有机化学第二节有机化合物的特征第三节共价键第四节分子间相互作用力第五节有机反应中的酸碱概念第六节有机化合物的分类第七节有机化合物构造式的写法第八节有机化合物命名的基本原则第九节有机化学的研究方法第二章饱和烃:烷烃和环烷烃第一节通式、同系列和同分异构第二节烷烃的命名第三节烷烃的结构第四节烷烃的物理性质第五节烷烃的化学反应第六节环烷烃的命名第七节环烷烃的结构与构象第八节环烷烃的物理性质第九节环烷烃的化学反应第十节烷烃和环烷烃的制备第三章不饱和烃:烯烃、炔烃和二烯烃第一节烯烃的结构第二节烯烃的异构和命名第三节烯烃的物理性质第四节烯烃的化学反应第五节炔烃的结构第六节炔烃的命名第七节炔烃的物理性质第八节炔烃的化学反应第九节二烯烃的分类和命名第十节共轭二烯烃的结构和共轭效应第十一节共轭二烯烃的化学反应第十二节烯烃和炔烃的制备第四章芳烃第一节芳烃的分类、异构和命名第二节苯的结构第三节芳烃的物理性质第四节单环芳烃的化学性质第五节芳烃亲电取代反应的定位规律第六节稠环芳烃第七节非苯芳烃第八节芳烃的来源及煤炭产业第五章对映异构第一节手性和对称性第二节含一个不对称碳原子的化合物第三节含两个及多个不对称碳原子的化合物第四节环状手性化合物第五节其他不含不对称碳原子的手性化合物第六节前(潜)手性碳和分子的前(潜)手性第七节不对称合成与拆分第八节手性与药物第九节异构体的分类第六章卤代烃、金属有机化合物第一节卤代烃的分类、异构、命名和结构第二节卤代烃的物理性质第三节卤代烃的化学反应第四节饱和碳原子上的亲核取代反应第五节影响亲核取代反应的因素第六节消除反应历程第七节影响消除反应发因素第八节取代反应与消除反应的竞争第九节其他卤代烃第十节卤代烃的制备第七章波谱分析在有机化学中的应用第一节电磁辐射第二节红外光谱第三节核磁共振第四节紫外光谱第五节质谱第八章醇、酚、醚第一节醇的分类、命名和结构第二节醇的物理性质与波谱特征第三节一元醇的化学性质第四节多元醇的特殊反应第五节醇的制备第六节酚的分类和命名第七节酚的物理性质与波谱特征第八节酚的化学性质第九节酚的制备第十节醚的分类和命名第十一节醚的物理性质和波谱特性第十二节醚的化学反应第十三节醚的制备第十四节环醚第十五节冠醚第九章醛、酮、醌第一节醛和酮的分类和命名第二节醛和酮的结构第三节醛和酮的物理性质和波普特性第四节醛和酮的亲核加成反应第五节醛和酮的α-H的反应第六节醛和酮的氧化和还原反应第七节 Cannizzaro反应第八节α,β-不饱和醛、酮第九节醛、酮的制备第十节醌的结构第十一节醌的化学性质第十二节醌与染料第十章羧酸及其衍生物第一节羧酸的分类、命名和结构第二节羧酸的物理性质和波谱特征第三节羧酸的化学性质第四节羧酸衍生物的命名第五节羧酸衍生物的物理性质和波谱特征第六节羧酸衍生物的化学性质第七节羟基酸的分类和命名第八节羟基酸的化学反应第九节β-二羰基化合物第十节羧酸的制备第十一章含氮化合物第一节硝基化合物的分类、命名和结构第二节硝基化合物的物理性质和波谱特征第三节硝基化合物的化学性质第四节胺的分类、命名和结构第五节胺的物理性质和波谱特征第六节胺的化学性质第七节季铵盐和季铵碱第八节胺的制备第九节芳香族重氮和偶氮化合物第十节腈和异腈第十二章含硫、含磷及含硅有机化合物第一节含硫有机化合物第二节含磷有机化合物第三节含硅有机化合物第十三章杂环化合物第一节杂环化合物的分类、命名和结构第二节五元杂环化合物第三节六元杂环化合物第四节杂环类药物第十四章类脂化合物第一节油脂第二节蜡第三节磷脂第四节萜类化合物第五节甾族化合物第十五章碳水化合物第一节碳水化合物的分类第二节单糖第三节二糖第四节多糖第十六章氨基酸、多肽、蛋白质及核酸第一节氨基酸第二节多肽第三节蛋白质第四节酶第五节核酸第六节生物技术和生物技术药物第十七章周环反应第一节前线轨道理论第二节电环化反应第三节环加成反应第四节 -迁移反应(一)教学方法与学时分配采用课堂多媒体讲授的方式开展教学活动。

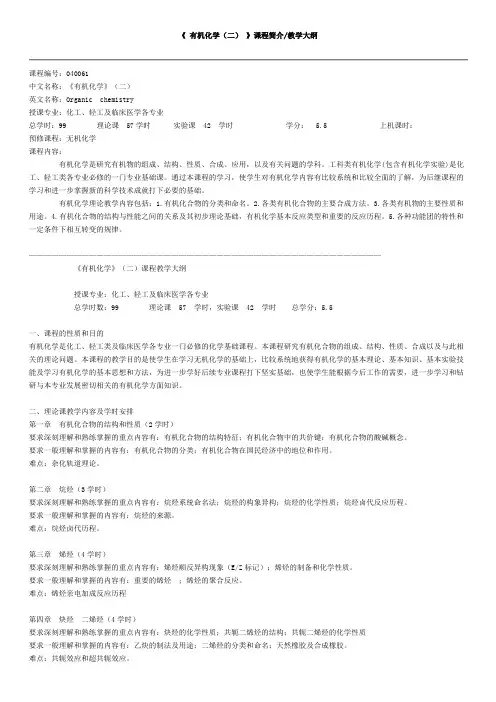

《有机化学(二)》课程简介/教学大纲课程编号:040061中文名称:《有机化学》(二)英文名称:Organic chemistry授课专业:化工、轻工及临床医学各专业总学时:99 理论课 57学时实验课 42 学时学分: 5.5 上机课时:预修课程:无机化学课程内容:有机化学是研究有机物的组成、结构、性质、合成、应用,以及有关问题的学科。

工科类有机化学(包含有机化学实验)是化工、轻工类各专业必修的一门专业基础课。

通过本课程的学习,使学生对有机化学内容有比较系统和比较全面的了解,为后继课程的学习和进一步掌握新的科学技术成就打下必要的基础。

有机化学理论教学内容包括:1.有机化合物的分类和命名。

2.各类有机化合物的主要合成方法。

3.各类有机物的主要性质和用途。

4.有机化合物的结构与性能之间的关系及其初步理论基础,有机化学基本反应类型和重要的反应历程。

5.各种功能团的特性和一定条件下相互转变的规律。

———————————————————————————————————————————————《有机化学》(二)课程教学大纲授课专业:化工、轻工及临床医学各专业总学时数:99 理论课 57 学时,实验课 42 学时总学分:5.5一、课程的性质和目的有机化学是化工、轻工类及临床医学各专业一门必修的化学基础课程。

本课程研究有机化合物的组成、结构、性质、合成以及与此相关的理论问题。

本课程的教学目的是使学生在学习无机化学的基础上,比较系统地获得有机化学的基本理论、基本知识、基本实验技能及学习有机化学的基本思想和方法,为进一步学好后续专业课程打下坚实基础,也使学生能根据今后工作的需要,进一步学习和钻研与本专业发展密切相关的有机化学方面知识。

二、理论课教学内容及学时安排第一章有机化合物的结构和性质(2学时)要求深刻理解和熟练掌握的重点内容有:有机化合物的结构特征;有机化合物中的共价键;有机化合物的酸碱概念。

要求一般理解和掌握的内容有:有机化合物的分类;有机化合物在国民经济中的地位和作用。

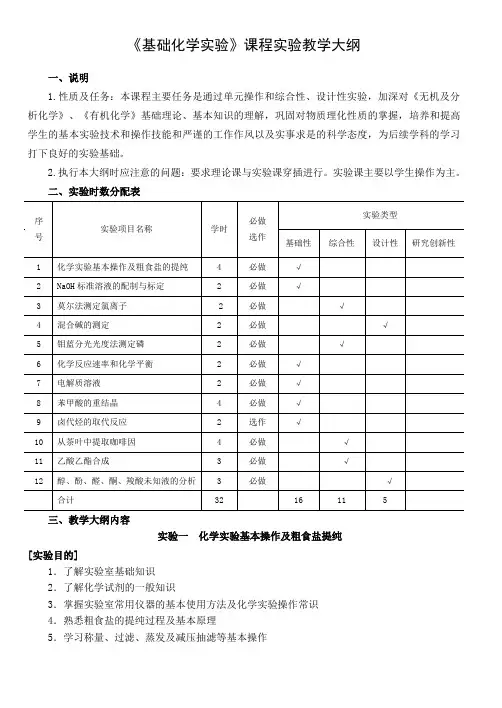

《基础化学实验》课程实验教学大纲一、说明1.性质及任务:本课程主要任务是通过单元操作和综合性、设计性实验,加深对《无机及分析化学》、《有机化学》基础理论、基本知识的理解,巩固对物质理化性质的掌握,培养和提高学生的基本实验技术和操作技能和严谨的工作作风以及实事求是的科学态度,为后续学科的学习打下良好的实验基础。

2.执行本大纲时应注意的问题:要求理论课与实验课穿插进行。

实验课主要以学生操作为主。

二、实验时数分配表序号实验项目名称学时必做选作实验类型基础性综合性设计性研究创新性1 化学实验基本操作及粗食盐的提纯 4 必做√2 NaOH标准溶液的配制与标定 2 必做√3 莫尔法测定氯离子 2 必做√4 混合碱的测定 2 必做√5 钼蓝分光光度法测定磷 2 必做√6 化学反应速率和化学平衡 2 必做√7 电解质溶液 2 必做√8 苯甲酸的重结晶 4 必做√9 卤代烃的取代反应 2 选作√10 从茶叶中提取咖啡因 4 必做√11 乙酸乙酯合成 3 必做√12 醇、酚、醛、酮、羧酸未知液的分析 3 必做√合计32 16 11 5三、教学大纲内容实验一化学实验基本操作及粗食盐提纯[实验目的]1.了解实验室基础知识2.了解化学试剂的一般知识3.掌握实验室常用仪器的基本使用方法及化学实验操作常识4.熟悉粗食盐的提纯过程及基本原理5.学习称量、过滤、蒸发及减压抽滤等基本操作6.定性地检查产品纯度[主要试剂与设备]仪器:蒸发皿、烧杯、水泵、表面皿、量筒、玻璃棒、布氏漏斗、吸滤瓶、漏斗架、漏斗、台天平、试管、试管架;试剂:粗食盐 (固体)、HCl溶液、乙醇、镁试剂、NaOH溶液、Na2CO3溶液、pH试纸、BaCl2溶液、(NH4)2C2O4溶液(饱和)[实验内容]化学实验基本操作常识讲解;粗食盐的提纯[实验步骤]1.化学实验基本操作常识讲解2.粗食盐的提纯、3.产品纯度检验[实验技能指导方案]1.5.0g食盐溶解在25ml的水中,所配成的溶液是否饱和?为什么不配成饱和溶液?2.如何检验SO42-是否沉淀完全?3.如何除去过量的Ba2+?4.在加热过程中,倘若加热温度高或时间长,液面上会有小晶体出现,这是什么物质?此时能否过滤除去,若不能,怎么处理?实验二 NaOH标准溶液的配制与标定[实验目的]1.掌握NaOH标准溶液的配制和标定的原理2.掌握碱式滴定管的操作方法3.掌握差碱称量法的称量步骤[主要试剂与设备]仪器:碱式滴定管、移液管、称量瓶、锥形瓶、洗瓶、电子天平、铁架台试剂:NaOH固体邻苯二甲酸氢钾固体0.2%酚酞[实验内容]0.1mol/lNaOH溶液的配制; 0.1mol/lNaOH溶液的的标定[实验步骤]1. 0.1mol/lNaOH溶液的配制2.NaOH标准液的标定[实验技能指导方案]1.同离子效应对对电解质电离度有什么影响?2.为什么碳酸氢钠水溶液呈碱性,而硫酸氢钠水溶液呈酸性?3.如何配置Sn2+、Sb2+、 Fe2+等盐的水溶液?实验三莫尔法测定氯离子[实验目的]1.掌握沉淀滴定法中莫尔法的原理及方法。

高中化学教学大纲(最新完整版)高中化学教学大纲高中化学教学大纲规定了高中化学课程的教学目标、内容标准、实施建议和课程规划等内容。

该大纲主要包括以下几个部分:1.课程目标:强调学生通过化学学习应具备科学素养、学科实践能力和社会责任感。

2.教学内容:分为“化学反应与能量”、“物质结构与元素周期律”、“有机化合物”、“化学实验”、“化学与社会发展”五个主题,每个主题下设若干个内容标准。

3.实施建议:包括教学原则、教学方法、教学资源、教学评价等方面的建议。

4.课程规划:包括必修课程、选修课程、活动课程和课外活动等方面的规划。

此外,大纲还对化学实验、化学与社会发展等进行了说明。

其中,化学实验部分主要涉及实验操作技能、实验设计与评价、实验安全等方面;化学与社会发展部分则涉及化学在生活、环境、能源、材料等方面的应用。

总的来说,高中化学教学大纲旨在通过系统的化学教育,帮助学生掌握化学基础知识,培养科学素养、学科实践能力,增强社会责任感,并促进学生的全面发展。

高中化学教学大纲高中化学教学大纲是根据化学科的教学和学习的要求,结合中学化学教学大纲(试用修订稿)的精神编写的。

它规定了高中化学必修课的教学目的,各年级的教材结构和教学要求,并适当留出余地,供有条件的地方和学校根据需要和可能选择使用。

大纲力求体现化学的基础性和实用性,加强化学内容与生活、社会和科技发展的联系,以利于增强学生的社会责任感和对可持续发展的认识,培养学生分析、解决问题的能力。

必修课程包括“化学科学的基础知识”、“化学实验的基本技能”、“常见化合物的性质与应用”、“化学实验的设计与评价”四部分内容。

选修课程包括“化学与生活”、“化学与技术”、“物质结构与性质”、“有机化学基础”、“化学实验”、“化学与社会”、“化学史”等模块。

高中化学教学大纲分析高中化学教学大纲主要从课程性质、教学基本理念、设计思路、课程标准、内容标准、教学建议、评价建议、教学中应注意的几个问题、说明十个方面进行了阐述。