第三章第三节-1

- 格式:ppt

- 大小:2.44 MB

- 文档页数:18

![第三章第三节__语义特征分析法[1]](https://uimg.taocdn.com/d1609db7f121dd36a32d8249.webp)

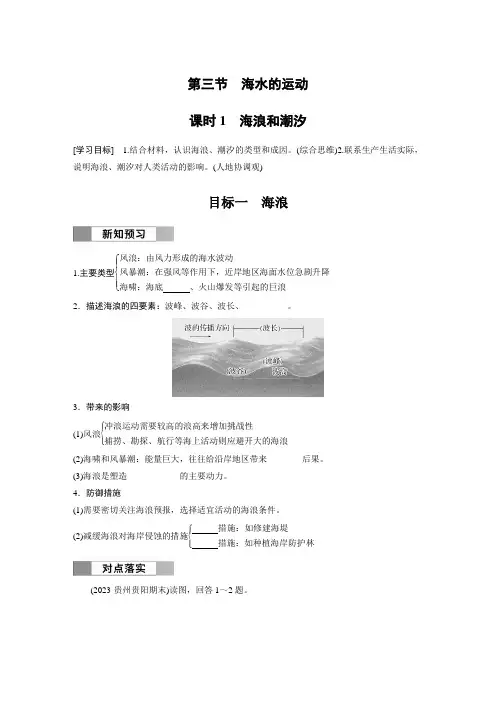

第三节 海水的运动 课时1 海浪和潮汐[学习目标] 1.结合材料,认识海浪、潮汐的类型和成因。

(综合思维)2.联系生产生活实际,说明海浪、潮汐对人类活动的影响。

(人地协调观)目标一 海浪1.主要类型⎩⎪⎨⎪⎧风浪:由风力形成的海水波动风暴潮:在强风等作用下,近岸地区海面水位急剧升降海啸:海底 、火山爆发等引起的巨浪2.描述海浪的四要素:波峰、波谷、波长、__________。

3.带来的影响(1)风浪⎩⎪⎨⎪⎧冲浪运动需要较高的浪高来增加挑战性捕捞、勘探、航行等海上活动则应避开大的海浪(2)海啸和风暴潮:能量巨大,往往给沿岸地区带来________后果。

(3)海浪是塑造____________的主要动力。

4.防御措施(1)需要密切关注海浪预报,选择适宜活动的海浪条件。

(2)减缓海浪对海岸侵蚀的措施⎩⎪⎨⎪⎧措施:如修建海堤 措施:如种植海岸防护林(2023·贵州贵阳期末)读图,回答1~2题。

1.图中冲浪爱好者利用了()A.潮汐的能量B.洋流的能量C.海啸的能量D.波浪的能量2.关于图中波浪的描述正确的是()A.波浪越高,能量越大B.风速越小,波浪越大C.波浪越高,波峰越低D.波的传播方向与风向相反3.下列关于海浪的说法,正确的是()A.风力是形成海浪的唯一动力B.海浪是塑造海岸地貌的主要动力C.海啸只能由地震、火山爆发引起D.海浪的能量十分密集,是一种重要的海洋能源目标二潮汐1.含义:海水的一种周期性______现象。

白天的海水涨落称为潮,夜晚的海水涨落称为汐。

2.成因:与____________对地球的引力有关。

3.规律:一天________海水涨落;农历每月的______和十五前后,潮汐现象最为明显。

4.影响:潮间带采集和______、沿海港口建设和航运、潮汐发电等。

拓展延伸大潮、小潮成因图示当太阳、地球、月球在一条直线上时(农历初一、十五前后),太阳和月球对地球的引力就会相互叠加,形成大潮;当太阳和地球的连线与地球和月球的连线垂直时(农历初八、二十三前后),太阳和月球对地球的部分引力会被抵消,形成小潮。

第三章第三节第一课时盐类的水解一:盐的水解及其规律1.概念在溶液中盐电离出来的离子跟__________________结合生成__________的反应。

2.实质盐电离出的“弱离子”与水电离的H+或者OH-结合生成弱电解质分子,使水的电离平衡正向移动.3.特点①可逆。

盐水解是反应的逆反应。

所有可逆反应最终都是平衡态,水解平衡也有等、动、定、变等特征。

②吸热。

中和放热,所以水解都。

③微弱。

中和反应程度大,所以一般盐水解反应程度都很小。

4.影响盐水解的因素什么样的盐能水解?什么样的盐水解程度大?(1)盐的性质①含有弱酸阴离子或者弱碱阳离子的盐才能水解。

都含有更能水解。

----有弱才水解②盐水解生成的弱电解质分子越难以电离,盐水解程度越大。

---越弱越水解比如:CO2-3可以水解生成HCO-3,HCO-3也可以水解生成H2CO3 分子。

HCO比H2CO3 分子更难电离,所以CO2-3比HCO-3更能水解,水解程度更大。

【思考】同浓度的Na2CO3和CH3COONa溶液相比,谁的pH较大?为什么?同浓度的Na2CO3和NaHCO3相比呢?pH相同的NaHCO3溶液和CH3COONa溶液和NaClO溶液,浓度大小顺序是?③若是弱酸强碱盐,则水解后呈碱性。

弱碱强酸盐,则水解后呈酸性。

---谁强显谁性若是强酸强碱盐,不水解后显中性。

弱碱弱酸盐,显性具体定。

(2)外界条件对水解平衡的影响--【思考】①0.1mol/L的Na2CO3 溶液的碱性比0.01mol/L的Na2CO3 溶液(强/弱)?②0.1mol/L的Na2CO3 溶液的pH假设等于12,0.01mol/L的Na2CO3 溶液的 pH 11.(> < =).③配制氯化亚铁溶液一般加入少量铁粉和稀盐酸,试说明分别为什么?5.盐水解规律小结有弱才水解,越弱越水解;谁强显谁性。

难溶不水解,有弱才水解,无弱不水解;谁弱谁水解,越弱越水解,都弱都水解,谁强显谁性,同强显中性,弱弱具体定;越弱越水解,越热越水解,越稀越水解。

《乙醛》教学设计一、课标解读醛类、酮是《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》选择性必修课程主题2“烃及其衍生物的性质与应用”的内容。

1.内容要求认识醛的组成和结构特点、性质、转化关系及其在生产、生活中的重要应用。

2.学业要求(1)能写出醛类和酮的官能团、简单代表物(乙醛、甲醛、苯甲醛、丙酮)的结构简式和名称;能够列举简单代表物(乙醛、甲醛、苯甲醛、丙酮)的主要物理性质。

(2)能结合分子结构特点,运用类比迁移的方法分析和推断其他醛的化学性质,并根据有关信息书写相应的化学方程式。

(3)能从官能团和结构变化的角度理解醇、醛、酸的转化关系。

能列举甲醛、苯甲醛和丙酮等代表物在生活中的应用,分析和探讨这些物质对人类健康和社会发展可能带来的双重影响。

二、教材分析本节内容的功能价值(素养功能):能结合醛、酮类物质的官能团及化学键极性特点分析和推断醛、酮类有机物的化学性质,培养学生类比迁移的能力。

人教版新教材在旧教材的基础上增加了醛类、酮两部分的内容。

旧教材内容中仅零散的涉及到甲醛的结构、性质和应用,丙酮仅作为拓展知识在“科学视野”中出现。

新教材系统的介绍了醛类代表物(甲醛、苯甲醛)、酮(代表物丙酮)。

新教材内容的改变带来的教学启示:教学时不能仅停留于认识乙醛的结构和性质,以及辨识醛与酮的层面,只要求学生掌握醛和酮的化学性质等碎片化知识;而应结合“醇、醛、酸”的转化关系,重视与氧化反应和还原反应等化学知识关联的结构化设计,充分发挥结构化知识对学生核心素养发展的重要作用,同时也为第五节“有机合成”的学习和完成本章最后的“整理与提升”奠定基础。

三、学情分析学生已有知识、能力等:学生在第二节课已经学习了醇类的典型代表物乙醇的物理性质和化学性质,初步了解了醇、醛、酸之间的相互转化。

但学生的类比迁移能力还有待加强。

特殊情况的应变能力不足,如乙醛的银镜反应和新制氢氧化铜反应的探究过程,需要学生反复实验,找到实验关键,能够根据实验现象,推断出反应方程式。

第三节物质的跨膜运输第1课时被动运输和主动运输1.跨膜运输的形式包括自由扩散、协助扩散和主动运输三种形式。

2.细胞对小分子或离子等物质的输入和输出具有选择性,体现了细胞膜的功能特点是选择透过性。

3.被动运输包括自由扩散和协助扩散,都是顺浓度梯度运输,不消耗能量,但是协助扩散需要载体蛋白。

4.主动运输是逆浓度梯度运输的过程,需要载体蛋白的协助和消耗能量。

5.大分子和颗粒性物质进出细胞的运输方式是胞吞和胞吐,需要消耗能量,体现了细胞膜的流动性。

一、基本概念1.自由扩散是指参与的简单扩散。

不需要载体蛋白2.协助扩散是指参与的扩散。

需要载体蛋白进出逆浓度细胞,不仅需要膜上3.主动运输是指物质载体蛋白。

消耗细胞代谢释放的能量的参与,还需要4.大分子物质和颗粒性物质主要通过胞吞和胞吐作用进出细胞。

二、跨膜运输的结构基础[识图填空]三、物质跨膜运输的比较[填表]1.判断下列说法的正误(1)细胞膜具有选择透过性(√)(2)顺浓度梯度运输物质是被动运输的唯一共同点(×)(3)葡萄糖进入不同细胞的运输方式不一定相同(√)(4)物质进出细胞时消耗能量的转运方式一定是主动运输(×)(5)细胞的胞吞和胞吐作用体现了细胞膜具有流动性(√)(6)物质通过胞吞、胞吐作用出入细胞的过程仅穿过一层膜(×)2.已知某种物质通过细胞膜的方式如右图所示,下列哪种物质的运输方式与其相同( )A.O2B.H2O C.Cl-解析:选C 图中物质的运输消耗能量且逆浓度梯度,所以是主动运输,O2、H2O的运输是自由扩散,Cl-的运输是主动运输。

3.刚萎蔫的菜叶放入清水中,菜叶细胞中的水分能够得到恢复。

水分进入细胞的方式是( )A.主动运输B.自由扩散C.协助扩散解析:选B 水分进出细胞的方式是自由扩散。

4.甲(○)乙(●)两种物质在细胞膜两侧的分布情况如图(颗粒的多少表示浓度的高低),在进行跨膜运输时,下列说法正确的是( )A.甲进入细胞一定不需要载体B.甲运出细胞一定不需要载体C.乙进入细胞一定需要能量D.乙运出细胞一定需要能量解析:选C 图中膜外甲浓度高、乙浓度低,膜内甲浓度低、乙浓度高,所以甲进入细胞不需要能量,运出细胞需要能量;乙进入细胞是低浓度到高浓度,则必然是主动运输,需要能量和载体蛋白协助,运出细胞不一定需要能量。

第三章第三节第一课时《配位化合物形成》学案【实验目的】1.加深对配合物的认知;2.了解配合物的形成;3.加深对配位化合物的化学性质特点的理解。

【学习过程】一、配位键属键与配位化合物(提前复习)1.什么是配位键?2.配位化合物有哪些组成?3.配位键特点是什么?配位化合物有哪些性质?二、学生实验学生实验1.向NaCl溶液中加入AgNO3溶液,再滴加氨水溶液,观察其过程现象。

学生实验2.向CuSO4溶液中逐渐加入氨水至过量,然后继续加入乙醇溶液。

观察过程现象。

学生实验3、向盛有少量蒸馏水的试管中滴加2滴氯化铁溶液,再加入2滴硫氰化钾溶液;向盛有蒸馏水的试管中加入几滴K3[Fe(CN)6]溶液,再滴加2滴KSCN溶液,观察现象。

观察实验现象了解配位化合物的形成,总结配位化合物的一些特点。

教师引导学生分析配位化合物的一些稳定性及组成特点。

老师探究性1、向盛有CuSO4溶液中的试管放置Fe片,片刻后拿出Fe 片引导学生观察现象并解释其原因。

再向试管中加入几滴BaCl2溶液,观察现象。

老师探究性2、向CuSO4溶液加入过量的氨水,再放入打磨干净的Fe片,片刻后拿出Fe片观察现象并解释其原因。

再向试管中加入BaCl2溶液,观察现象。

活动探究:【学习效果】一、单项选择题I1.关于配合物[Co(NH 3)4Cl 2]Cl 的说法中正确的是 A .1mol 该配合物含有12molσ键 B .该配合物中心离子的化合价为+3价 C .该配合物中NH 3分子之间能形成氢键D .含1mol 该配合物的水溶液中加入足量AgNO 3溶液,产生3mol 白色沉淀2.下列微粒间不能形成配位键的组合是 A .+Ag 、3NH B .+H 、3NHC .3+Co 、2H OD .+Ag 、+H3.一水硫酸四氨合铜的化学式为[Cu(NH 3)4]SO 4·H 2O 是一种重要的染料及农药中间体,实验室可以用氧化铜为原料通过以下方法制取。

人教版必修2第三章第三节《生活中两种常见的有机物》第一课时乙醇鹤壁高中——董泳江一、教材分析《生活中两种常见的有机物》是一般高中课程标准试验教科书人教版化学“必修2”模块第三章《有机化合物》的内容,本节内容为第1课时:介绍生活中常见的有机物——乙醇。

学校化学中,简洁介绍了乙醇的用途,没有从组成和结构角度生疏其性质、存在和用途。

乙醇是同学比较生疏的物质,又是典型的烃的含氧衍生物;对高一同学来说本节学问点较多,难度较大;通过这一节的学习,让同学知道官能团对有机物性质的重要影响,建立“(组成)结构→性质→用途”的有机物学习模式。

因此,乙醇的结构和性质是本节的重点。

乙醇的催化氧化对同学来说是生疏的,同学没有学问基础,需通过试验突破这一难点。

通过本节课的学习,让同学初步建立起官团对有机物性质的重要影响,为今后学习其它的烃的衍生物打下良好的基础。

二、学情分析学校同学已经简洁地了解乙醇的用途,没有系统的学习其结构和性质。

从同学学习力量上看,经过高一上半个学期的学习,同学已经初步具备了肯定的提出问题、分析问题、解决问题的力量通过本章前两节的学习,同学已经了解学习有机化合物性质的一般方法。

所以要让同学在生疏乙醇球棍模型和比例模型的基础上,通过钠与乙醇反应的探究试验,明确羟基官能团的作用,加深对乙醇结构的生疏。

从同学心理状况看,由于本单元学问都是生活中经常接触到的物质,格外贴近生活,简洁激起同学的探究欲望,这一点在教学中要把握好,对培育同学学习化学爱好将会有很大挂念。

为了更好的激发同学的求知欲望,又能体现新课程的三维目标。

本课接受生活情境模式,充分体现化学和生活的紧密联系。

通过讲解乙醇的在生活中的存在、用途以及它的性质、结构,让同学以乙醇作载体去体会有机化学学习的内容和特点。

三、教学目标1.学问与技能目标:(1)了解乙醇的组成、结构,主要性质;(2)了解乙醇在日常生活中的应用;(3)把握乙醇的分子结构和主要化学性质——与钠的反应、氧化反应。