第一章 中国历史地理学的发展史

- 格式:ppt

- 大小:416.50 KB

- 文档页数:22

中国历史地理学的渊源和发展

中国历史地理学的渊源可以追溯到古代,早在先秦时期,已经有人开始关注和研究地理学,当时宋教授认为,“若要知道国势,当学习地理学”。

于是,他编一部《经纬论》,以及《山河图谱》和《地方志》,其中集中记述了江淮一带地理景观的特点和变化,成了中国历史地理学的渊沟。

公元前2世纪开始,随着汉武帝“积玉山河谱”的出现,中国历史地理学的发展更进一步。

随后,魏晋南北朝时期,地理学又有了较大发展,著名历史学家曹丕《齐民要术》中对中国历史地理学研究成果有所归纳。

此后,历史学家及地理学家们,都发表了关于中国历史地理学的诸多著作,影响深远。

隋唐以来,位在中国历史地理学发展史上的一页里程碑,以《资治通鉴》可见一斑。

宋、元、明、清等历史上兴盛一时的显著历史地理学家,都给中国历史地理学发展做出了重要贡献。

近代,中国历史地理学发展迅速,学界现有普遍共识,将历史地理学分为古代历史地理学、近代历史地理学和现代历史地理学,这三个学科发展到现在已经取得了较好的成绩。

如今,在历史地理学发展的进程中,中国历史地理学也正在持续繁荣,走上百花齐放的路途,当今的中国历史地理学仍在演变。

中国古代地理学简史目录一、原始公社和奴隶社会时期的地理学 (3)(一)、地理知识萌芽 (3)1.地理著作 (3)(1).山经 (3)(2).禹贡 (3)(3).“管子”中“地员”篇 (4)二、封建社会时期的地理学(秦至唐) (4)(一)、中央集权封建统一国家的建立及地理学的发展(秦、汉) (4)1.地理学的发展 (4)2.地理著作 (4)(1).史记“货殖列传” (4)(2).汉书“地理志” (4)3.域外地理知识-张骞通西域 (5)(二)、封建同一国家分裂时期地理学上的一些成绩(三国至南北朝) (5)1.地理学上的一些成绩 (5)2.地理著作 (5)(1).裴秀“制图六体” (5)(2).郦道元“水经注” (5)(3).法显“佛国记” (6)(三)、封建统一国家的再建及其地理学(隋、唐) (6)1.地理学的发展 (6)2.地理著作 (6)(1).李吉甫“元和郡县志” (6)(2).贾耽“海内华夷图” (6)(3).玄奘“大唐西域记” (6)三、封建社会时期的地理学(宋、元) (7)(一)、宋代封建社会经济进一步发展时期的地理学 (7)1.宋代地理 (7)(1).沈括对自然地理现象的观察 (7)(2).地志的进一步发展与规范化 (7)(3).沿革地理的发展 (8)2.元代地理 (8)(1).东西方地理知识的交流 (8)(2).河源的实地考察 (9)(3).宋元舆图 (9)四、封建社会时期的地理学(明至鸦片战争) (10)(一)、地理学的发展状况 (10)1.郑和的远航 (10)2.西洋制图学的输入与清初全国地图的测绘 (10)3.反应于水利事业中的地理学 (11)(1).南北大运河的开凿所反映的地理知识 (11)(2).在与黄河斗争中有关自然地理知识的发展 (11)(3).从“畿辅水利”的讨论中所看到的一些改造自然的理想 (12)4.时代先进的地理学家 (12)(1).伟大的旅行家徐霞客在自然地理学研究上所开辟的新方向 (12)(2).把地理研究作为政治斗争工具的启蒙运动思想家顾炎武 (12)(3).刘继庄的地理思想,兼论顾祖禹和孙兰 (13)5.封建社会末期地理古籍的整理 (13)一、原始公社和奴隶社会时期的地理学(一)、地理知识萌芽原始公社时期地理知识的萌芽,原始社会的生活需要对他们所处环境的认识,原始时期的交换关系,也会引起人们对远处想象和探寻的欲望。

第一章中国历史地理学的发展第一节顾颉刚与《禹贡半月刊》虽然从更早的渊源上讲,中国的历史地理学一直可以追溯到东汉时代成书的《汉书·地理志》,但作为一门近代科学意义的学科,它在很多程度上却可以说是由顾颉刚先生一手奠定基础发展起来的学科。

我们知道,顾颉刚首先是以研究上古史并创立古史辨学派而驰名于学林的。

由于在研究上古史和上古史文献特别是《尚书·禹贡》时,遇到很多古代地理问题,需要解决,同时也痛感当时历史学界对于历史地理知识的匮乏与需要,从而引发了顾颉刚研究古代地理的志趣。

当时历史地理学的研究沿承古代的传统,是以疆域沿革为主,学科的名称也是沿用古代的“沿革地理”一词。

上个世纪30年代,顾颉刚在他任教的燕京大学和北京大学两所学校,开设了中国沿革地理的课程。

并指导学生习作沿革地理方面的论文。

1934年顾颉刚以个人的薪俸和从社会募捐一部分资金,创办了一份名为《禹贡》的半月刊,专门刊登历史地理学的文章。

这其中很大一部分文章,就是从他授课的燕京大学和北京大学等大学的学生课业重遴选出来的。

《禹贡》半月刊的出版,吸引了更多的学者,聚集在顾颉刚的周围,从事历史问题的研究。

在此基础上,他又在1936年5月,创建了一个专门研究历史学的学术团体——禹贡学会,联络组织志同道合的学者,做了大历历史地理研究的工作。

《禹贡》半月刊刊登的文章和禹贡学会的活动,在海内外学术界产生了很大的影响,甚至出现了“禹贡派”的说法,反映出这些学术活动标志着一个新的学派正在生成。

所谓“《禹贡》派”的出现,实际上正是我国由传统的严格地理学向现代地理学的转变。

不过,这个转变并没有完成,就赶上了1937年“七·七”事变爆发,日本展开全面侵华战争。

时局艰危,《禹贡》半月刊和禹贡学会,都基本上被迫停止了活动。

假如没有日寇的入侵,禹贡学会的工作得以继续发展,并且在一个和平的环境下,有条件充分吸取西方现代学术理论,自然很快就能够全面建设起一个学科。

中国地理学发展史全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:中国地理学发展史可以追溯到古代,当时中国人民对自己的土地和环境有着深刻的认识和理解。

随着时间的推移,中国地理学不断发展,形成了自己独特的学术体系和研究方法,对中国社会的发展和城乡规划起到了重要的作用。

古代的中国地理学主要是以地理位置和地形地貌为研究对象,对各个地区的自然条件和资源进行了详细的描述和分类。

在《山海经》和《水经注》等古籍中,对中国的地理环境有着精确的描述和记录,为后人研究中国地理学的发展奠定了基础。

到了宋代,中国地理学的研究逐渐开始系统化,地理学家陆九渊编写了《大河图经》,详细描述了中国的河流和湖泊,对中国的水文环境进行了全面的研究。

宋代还出现了一批以地理学为主要研究对象的学者,如贺铸编写的《碎唐志》和苏颖编写的《丹霞记》,对中国地理环境和自然资源进行了深入的分析和研究。

明清时期,中国地理学的研究进入了一个新的阶段,地理学家开始关注地理学与经济、政治、文化等方面的关联,形成了以地理环境、社会经济和人文地理为主要研究内容的学术体系。

著名地理学家郑和等人在《航海图》和《海国全图》中详细描绘了明代的海外航行和贸易路线,对中国地理学的发展起到了重要的促进作用。

近代以来,中国地理学在世界范围内取得了重大的进展和成就。

20世纪初,中国地理学家在西方学术思想的影响下开始进行地理学理论的创新和实践,研究领域逐渐扩大到了自然地理学、人文地理学、城市与乡村规划等多个领域。

中国地理学家在地形测量、地质勘探、资源勘查、环境保护等方面都取得了令人瞩目的成就。

近年来,中国地理学在国际学术交流和合作方面也取得了显著的进展,中国地理学家积极参与国际地理学会议、合作项目和学术交流活动,为中国地理学的发展做出了积极的贡献。

中国地理学在国际地理学舞台上的地位和声誉也得到了进一步提升。

中国地理学的发展历程曲折而漫长,从古代至今,中国地理学在理论研究和实践应用方面取得了丰硕的成果,为中国社会的发展和进步作出了重要的贡献。

中国地理学发展中国地理学经历了漫长而辉煌的发展过程。

自古以来,中国人民对于地理环境的关注与研究,为中国地理学的发展奠定了坚实的基础。

在不同的历史时期,中国地理学发展出不同的学派和理论,对于促进社会经济发展,推动国家治理以及环境保护都起到了重要作用。

一、古代地理学的初步形成古代中国地理学的初步形成可追溯到中国古代文明的起源。

中国古代的孔子、荀子等思想家都对地理环境产生了浓厚的兴趣,并对此进行了一些探索。

同时,古代的封建社会在土地分配和农业生产方面对地理环境进行了认真研究,如《礼记·玉藻》中记载了周朝时期的区域分布和资源利用等信息。

此外,相传中国的首部地理书籍《山海经》也在这一时期问世。

《山海经》是古代地理学的重要著作,记述了中国各地的山川、河流、动物和植物的情况。

它为后来的地理学研究提供了重要的参考资料。

二、古代地理学的发展随着中国古代社会的逐渐发展,封建社会的地理学研究逐渐深入。

在战国时期,陆贾创立了士大夫科举制度,并以此推动了中国地理学的发展。

陆贾认为地理环境是影响人居条件和社会发展的重要因素,他将地理环境与农业生产相结合,提出了一系列的地理学理论,并对地理环境进行了系统的分类和研究。

他的贡献为后来的地理学研究奠定了基础。

随后,隋唐时期的郭璞还对中国地理进行了详细的考察,并编纂了著名的地理著作《郭子囗解》,其中详细地描述了中国的山川、地貌、气候和人居条件等信息。

这一时期的地理学研究对于推动中国古代的科技进步以及各项工作的开展起到了重要的促进作用。

三、现代地理学的崛起中国的现代地理学起源于19世纪的西方学术传统的引入。

当时,中国开始接触到西方的地理学理论和研究方法,并借鉴其经验,逐渐形成了自己的地理学研究体系。

在这一时期,中国的地理学家开始走出国门,积极参与国际学术交流,推动中国地理学的发展。

20世纪初,邹韬奋等一批革命先驱者提出了“中国之命在于救中国”、“中国救世主在中国之内”等主张,引发了中国的近代地理学思想的转变。

中国历史地理学是指研究中国历史上地理变迁规律的学科,是历史学与地理学的交叉学科。

中国历史地理学起源于古代学者对历史地理变迁的记载和描述。

早期的重要著作包括《山海经》、《禹贡》和《水经注》等。

随着时间的推移,学者们逐渐认识到地理环境对人类历史进程的影响,并开始运用地理学的理论和方法研究历史地理问题。

20世纪初,中国历史地理学开始成为一门独立的学科。

1920年,著名地理学家胡焕庸在北京大学创办了中国第一个地理学系,并开始招收历史地理学研究生。

1934年,顾颉刚在北京大学创立了中国第一个历史地理学研究室。

此后,中国历史地理学逐渐发展成为一个独立的学科。

20世纪50年代至70年代,中国历史地理学受到了政治运动的影响,发展较为缓慢。

1978年以来,中国历史地理学得到了迅速发展,成为一门具有广泛影响力的学科。

目前,中国历史地理学的发展历程中还出现了以下趋势和变化:1.研究领域的拓展:随着学科的发展,中国历史地理学的研究领域也在不断拓展,从最初的地理环境变迁研究,逐渐扩展到历史政治地理、历史人口地理、历史经济地理、文化历史地理等多个领域。

2.跨学科研究的兴起:中国历史地理学逐渐与其他学科交叉融合,如历史学、地理学、生态学、环境学、文化遗产保护等,形成了跨学科研究的趋势。

3.田野考古和实物证据的重视:中国历史地理学逐渐重视田野考古和实物证据的应用,如文物、遗址、古地图等,以增强研究的可靠性和说服力。

4.国际化交流与合作:中国历史地理学开始与国际历史地理学界展开交流与合作,引进国际先进理论和研究方法,同时也向国际学术界介绍中国历史地理学的研究成果。

5.应用领域的扩展:中国历史地理学逐渐应用于城市化、生态保护、文化遗产保护、历史文化名城名镇名村保护等领域,为政府决策和社会发展提供了重要的参考和支持。

6.总之,中国历史地理学在不断发展壮大,研究方法和研究领域也在不断拓展和深化。

随着学科的进一步发展,中国历史地理学将会在学术研究和实际应用领域发挥更加重要的作用。

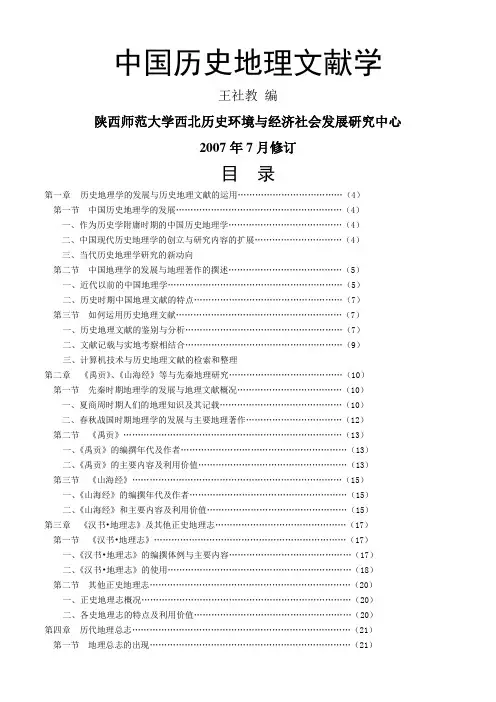

中国历史地理文献学王社教编陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究中心2007年7月修订目录第一章历史地理学的发展与历史地理文献的运用 (4)第一节中国历史地理学的发展 (4)一、作为历史学附庸时期的中国历史地理学 (4)二、中国现代历史地理学的创立与研究内容的扩展 (4)三、当代历史地理学研究的新动向第二节中国地理学的发展与地理著作的撰述 (5)一、近代以前的中国地理学 (5)二、历史时期中国地理文献的特点 (7)第三节如何运用历史地理文献 (7)一、历史地理文献的鉴别与分析 (7)二、文献记载与实地考察相结合 (9)三、计算机技术与历史地理文献的检索和整理第二章《禹贡》、《山海经》等与先秦地理研究 (10)第一节先秦时期地理学的发展与地理文献概况 (10)一、夏商周时期人们的地理知识及其记载 (10)二、春秋战国时期地理学的发展与主要地理著作 (12)第二节《禹贡》 (13)一、《禹贡》的编撰年代及作者 (13)二、《禹贡》的主要内容及利用价值 (13)第三节《山海经》 (15)一、《山海经》的编撰年代及作者 (15)二、《山海经》和主要内容及利用价值 (15)第三章《汉书•地理志》及其他正史地理志 (17)第一节《汉书•地理志》 (17)一、《汉书•地理志》的编撰体例与主要内容 (17)二、《汉书•地理志》的使用 (18)第二节其他正史地理志 (20)一、正史地理志概况 (20)二、各史地理志的特点及利用价值 (20)第四章历代地理总志 (21)第一节地理总志的出现 (21)第二节唐宋时期的地理总志 (22)一、唐宋时期地理总志概况 (22)二、《括地志》的内容、体例和运用 (22)三、《元和郡县图志》的内容、体例和运用 (23)四、《太平寰宇记》的内容、体例和运用 (25)五、《元丰九域志》的内容、体例和运用 (27)六、《舆地广记》的内容、体例和运用 (28)七、《舆地纪胜》的内容、体例和利用 (29)八、《方舆胜览》的内容、体例和运用 (30)第二节元明时期的地理总志 (31)一、元明清时期地理总志概况 (31)二、元明清《一统志》的内容、体例和运用 (31)第五章水道专著 (32)第一节水道著述概况 (32)第二节《水经》和《水经注》 (33)第三节二十四史河渠志 (34)第四节《行水金鉴》和《水道提纲》 (34)第六章《三辅黄图》等与古都研究 (34)第一节研究古都的意义 (34)第二节古都西安的有关文献 (35)第三节古都北京的有关文献 (37)第四节古都洛阳的有关文献 (37)第五节古都开封、安阳的有关文献 (37)第六节古都南京、杭州的有关文献 (37)第七章边疆及域外地理著述 (37)第一节正史中有关边疆及域外地理的专篇 (37)第二节宋以前的边疆及域外地理专著 (37)第三节宋元时期的边疆及域外地理专著 (39)第四节明清时期的边疆及域外地理专著 (39)第八章《徐霞客游记》和其他游记类著作 (39)第一节徐霞客与《徐霞客游记》 (39)一、《徐霞客游记》的产生 (39)二、《徐霞客游记》的内容与使用价值 (40)第二节其他游记类著作 (41)第九章其他历史地理文献专著 (41)一、“三通”地理篇 (41)二、《通鉴地理通释》 (42)三、《天下郡国利病书》 (43)四、《读史方舆纪要》 (45)序言一、学习本门课程的意义:由历史地理学的学科性质所决定。

中国地理学的发展历史源远流长,经历了多个阶段。

在古代,中国的地理学知识萌芽很早,至春秋战国时代已在许多方面取得了杰出的成就。

战国以后,逐渐形成传统的地理学,即“方舆之学”。

明中叶以后,徐霞客等注重实地考察、探讨自然规律,开辟了中国地理学研究的新方向。

然而,中国近代地理学是在西方近代地理学传入后开始的。

张相文、竺可桢、翁文灏等人为中国传统地理学向近代地理学的转变和发展作出了重要贡献。

1897年,上海南洋公学设立了地理课程,张相文在此任教并编著了中国最早的地理教科书《初等地理教科书》和《中等该国地理教科书》。

1908年,他又编出了中国最早的自然地理学教科书《地文学》。

此外,邹代钧在湖北武昌创办了舆地学会,学会译绘中外舆图700多幅,推动了中国近代地图事业的发展。

1909年,张相文、白雅雨等人发起成立了中国地学会,这是中国地理学会的前身。

该学会创办的《地理杂志》于1910年问世,所载论著以地理学方面的最多。

中国地学会和《地学杂志》是中国近代地理学萌芽时期最重要的组织和文献。

总的来说,中国地理学的发展历史经历了从古代到近代的转变,其中有许多杰出的学者和重要的著作推动了地理学的发展。

这些贡献不仅丰富了我们的地理学知识,也为我们提供了更深入的理解自然环

境和人类活动的工具。

第一章中国历史地理学基础理论讲解中国历史地理学概论讲义李新贵宁夏大学历史系2009年8月14日中国历史地理通论提纲一、绪论1、历史地理学基础理论2、中国历史地理学的发展二、上篇历史自然地理1、气候2、水系湖泊3、海岸线4、沙漠的变迁三、下篇历史人文地理篇5、疆域与民族的分布;6、行政区划的演变;7、人口与移民的分布;8、交通道路的变迁;9、都城与地方城市的发展。

四、参考书目与相关网站1、《中国历史地图集》八册,谭其骧主编,中国地图出版社,1987年;2、《中国历史人文地理》邹逸麟主编,北京,科学出版社,2001年;3、《中国自然地理?历史自然地理》,科学出版社,1982年;4、《历史地理学四论》侯仁之著,中国科学技术出版社,1994年;5、《中国历史地理文献概论》靳生禾著,山西人民出版社,1987年;6、《中国历代的地理学和要籍》萧樾著,广西师范大学出版社,2002年;7、《中国历史地理学》蓝勇编著,高等教育出版社,2002年;8、《中国区域历史地理》李孝聪著,北京大学出版社,2004年;9、《中国历史地理概述》(修订版)邹逸麟编著,上海教育出版社,2005 年;10、《中国历史地理学论著索引(1900-1980)》朱玲玲、杜瑜,书目文献出版社,1987年;11、《中国历史地理学五十年》(1949-1999)华林甫编,北京,学苑出版社,2001年;12、《中国历史大辞典》历史地理卷,上海辞书出版社,1998年。

13、历史地理专业期刊《中国历史地理论丛》、(季刊)、《历史地理》(不定刊)、《九州》、《环境变迁研究》等。

14、赵济主编:《中国自然地理》,北京:高等教育出版社,1980年。

15、曾昭璇、曾宪珊著:《历史地貌学浅论》,北京:科学出版社,1985年。

相关网站:北京大学史学网、河山网(陕西师范大学)、禹贡论坛网(复旦大学)、舆地网(暨南大学)、四川大学“天圆地方”网站。

五、课程考查要求一、平时成绩(一)平时课堂提问、讨论占10%;(二)试卷自拟,占20%;要求:所拟试卷类型不限,内容均为课堂上所讲,并覆盖所讲内容的90%。

第一章中国历史地理学的发展史第一节我国古代传统地理学的发展我国是世界文明的发祥地之一,在两千多年前就有了地理学著作。

尔后的历朝历代,不断地出现官修或民修的地理学著作。

这些地理学著作,极大地丰富了历史地理学的内容。

从地理学的发展史上看,我国古代传统地理学大致可以划分为四个时期,即先秦时期、秦汉南北朝时期、隋唐宋元时期、明清时期。

一、先秦时期先秦时期是我国古代传统地理学的萌芽时期。

《尚书·禹贡》、《山海经》是世界上较为古老的地理学著作,这两部著作都是典型的区域地理学著作。

《尚书·禹贡》总1193字。

其成书年代,历来说法不一。

○1自从战国两汉以来,一般都公认为禹本人或禹时代,在禹治水成功后的一份记录(约在公元前21世纪)。

但从各个方面来分析,在禹时代,还不可能产生这样一篇内容复杂而条理井然的作品;○2中国现代历史地理学顾颉刚先生在《禹贡》(全文注释)一文中,主张《禹贡》是公元前第三世纪前期的作品,较秦始皇统一的时代(公元前221年)约早60年;○3辛树帜在《禹贡新解》中提出:《禹贡》的成书年代,当在西周的文、武、周公、成、康王全盛时代,下至穆王为止。

即,公元前1185年~公元前952年之间;○4王成祖在《中国地理学史》中认为:《禹贡》的编写,基本上是孔子依据春秋时代他所了解的地理范围和生产条件所写成的古文献,大约在公元前500年前后。

《禹贡》主要是以分区的方法描述了各区的自然地理现象以及治水的丰功伟绩。

把天下分为九州,即冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍九州。

《山海经》的成书年代应该是战国后期。

全书共18卷。

主要记载了山川的方向,河流的流向,动植物的分布,矿产的分布等(《山海经》是世界上最早记载矿产分布的作品)。

一般认为,《尚书·禹贡》、《山海经》是先秦时期最好的地理学著作。

除此之外,在这一时期还出现了许多很有价值的地理学著作。

主要有:《尔雅·释地》、《管子·地员》(地数篇,度地篇)、《吕氏春秋·有始览》、《周礼·考工记》(天官篇,地官篇)、《周礼·职方》等。

第一章中国历史地理学的发展史中国历史地理学是中国古代地理学的一个重要分支学科,它主要研究中国历史时期的地理变迁、地理环境对历史事件的影响以及地理条件对历史发展的制约作用。

中国历史地理学的发展经历了悠久而复杂的过程,在漫长的历史岁月中形成了丰富的理论体系和研究方法。

中国历史地理学的发展可以追溯到古代,早在远古时期,中国古代人类就开始对周围的地理环境进行观察和认识。

据记载,早在商周时期,就有人类开始编制地理志书,记录了各地的地理特征和资源情况。

而到了春秋战国时期,有了更多的地理著作问世,如《山海经》、《越绝书》等。

这些著作的出现,标志着中国历史地理学的初步发展。

中国历史地理学在西汉时期达到了一个重要的发展阶段。

西汉时期,地理学家刘向所著《列仙传》对中国历史地理学的研究起到了巨大的推动作用。

此书分析了历代帝王的行迹和他们的治理地方,为后世地理学家提供了重要的研究素材和方法。

同时,刘向还创立了“郡国经纬图”的制作方法,从而使得地理信息的收集和整理更加系统化和科学化。

随着时间的推移,中国历史地理学逐渐形成了自己的理论体系和研究方法。

在南北朝时期,地理学家郦道元编著了《理藩志》,该书研究了中国南方各地的地形地貌和水利条件,对中国历史地理学的发展产生了深远的影响。

而到了唐代,中国历史地理学达到了一个新的高度,在《皇唐经世大典》中,地理学被作为一门独立的学科得到了正式确立,被称之为“地理司”,同时还明确规定了地理学领域的研究内容和方法。

宋代是中国历史地理学发展的鼎盛期,当时出现了大量的地理著作。

其中最具代表性的是赵汝谐的《通志》,该书在地理学研究上进行了全面而系统的总结,成为中国地理学发展的重要里程碑。

此后,明代的杨时所编著的《指南读本》以及清代的曾国藩编著的《曾氏历代国都志略》等地理著作,进一步丰富了中国历史地理学的内容。

20世纪以来,随着科学技术和研究方法的进步,中国历史地理学得到了更为广泛的发展和应用。

社会主义新中国成立后,中国历史地理学进入了现代化的阶段,研究方法更加科学化和精细化,涌现了一大批优秀的历史地理学家和专家。

中国古代地理学的发展第一节地理知识的起源和发展一、石器时代地理知识的萌芽人类对地理环境的认识,依赖于人们的物质生产活动。

至今我国发现的最早的原始文化,直立人的代表是属于旧石器时代的云南“元谋人”。

新近测定其绝对年代应不早于距今73 万年前。

(1)他们生活在亚热带草原过渡到森林边缘的地理环境中,选择依山滨湖的地方生活与活动。

这里果实丰富、野兽出没,具有采集和狩猎的优良环境。

他们选择坚硬的岩石、打制粗糙的工具,产生了萌芽状态的感性地理知识。

以后经过漫长的岁月,在距今50—20 万年前,北京周口店龙骨山一带居住着“北京人”。

这里山前有宽而浅的河流,水源丰富、湖沼众多,森林、草原交汇,各种动物来往频繁。

人们对地理环境的选择,表明他们较前已具备了更丰富的感性地理知识。

至 1 万8 千年前北京周口店的“山顶洞人”已进入新石器时代。

他们已能磨制石器、骨针,穿孔海蚶壳等。

(2)他们用兽皮缝制简单的衣服,抵御寒冷的天气。

海蚶壳的发现,证明他们的活动范围已远及东海之滨。

“仰韶文化”距今6—7 千年前。

这里定居农业已出现,萌芽状态的文字符号也出现了。

人们已能选择地形和利用土壤、气候资源。

并且聚族而居,其居住区、墓地、窑场已有地理布局的观念。

(3)他们还能测定和辨认方向。

80 年代中叶,在辽宁西部东山嘴村和牛河梁村一带发现了距今5 千年前的红山文化遗址。

人们看到,“祭坛遗址内有象征‘天圆地方’的圆形和方形祭坛,建筑布局按南北轴线分布,注重对称”。

(4)这在一定程度上反映了当时的天地观和地理学思想。

此后,在山东大汶口文化层中出土的陶器上刻有“■”和“■”图形,描绘了太阳、云气和山岗,(5)反映了当时对自然地理现象的认识与记录。

龙山文化已进入到父系氏族社会,私有制逐渐确立,为保护财产,标志着中国传统城市特征的城墙,在山东龙山镇城子崖村被发现。

它是夯筑泥土而成的,周长约2 公里,平均厚9 公尺,高约6 公尺,略呈矩形。

(6)河南安阳后岗也发现此期的夯土围墙遗迹。