《清末筹备立宪档案史料 下册》.

- 格式:pdf

- 大小:312.41 KB

- 文档页数:10

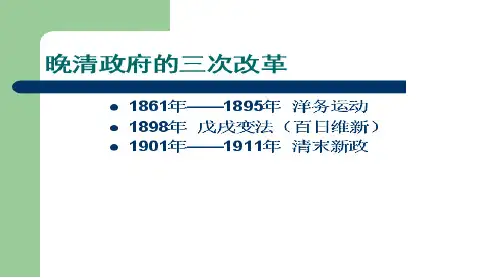

清末“预备立宪”运动评析文章对清末的“预备立宪”进行了评析。

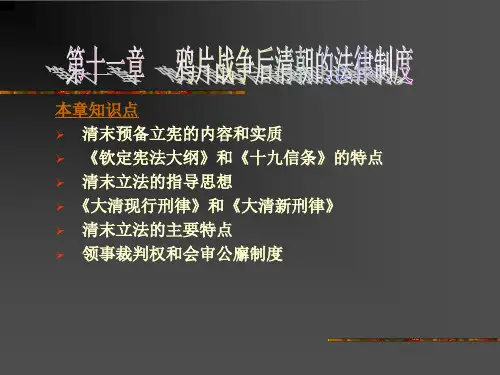

认为,在列强的打击下,清政府为挽救自身危亡,自上而下地发动了一场“预备立宪”运动。

这场运动首先从改革官制以为立宪基础开始,发展到把政府权力纳入制度化轨道的《钦定宪法大纲》的颁布,宣布设立资政院与咨议局;进而,正式出台了《重大信条十九条》等步步推进的三个阶段。

但缓慢地立宪已无法适应蓬勃发展的革命形势,这场持续七年时间的“预备立宪”运动以最终失败而告终。

标签:清末新政;“预备立宪”;政治现代化;历程20世纪初,内外交困的清政府为挽救自身危亡,自上而下地发起了一场“预备立宪”运动,开启了中国有史以来的政治现代化的先河。

这场运动的实质,就是根据西方三权分立的原则,以定宪法、开国会为核心,实现从中国社会的传统君主专制制度向现代民主制度的过渡。

但是,伴随着辛亥革命的成功,历史重新翻开了新的一页,清政府的“预备立宪”以失败而告终。

一清末“预备立宪”运动是清政府实行新政的一个重要成果。

1900年八国联军发动的对华侵略战争,虽然给苦难深重的中华民族带来了一次巨大的灾难,但客观上也为中国社会的变革提供了一次历史契机。

正如美国学者吉尔伯特·罗兹曼所指出的,清政府战后被迫与11个西方列强所签订的《庚子协定》使清政府中那部分最排外的顽固派人士坚信,时下的中国社会迫切需要进行一系列的制度性改革,它也成为开始改革的标志。

[1]1901年1月29日,慈禧太后以光绪皇帝的名义发布了第一道变法上谕,称:“法令不更,锢习不破,欲求振作,当议更张。

”[2]此后,伴随着清王朝一系列政治、行政、经济、文化、军事、外交改革措施的陆续颁布与实施,清王朝“在它的最后十年中,可能是1949年前一百五十年或二百年内中国出现的最有力的政府和最有生气的社会。

”[3]正规地说起来,清政府的“预备立宪”运动,是1905年日俄战争之后才正式启动的,它具有广阔的国际背景。

这场日俄西方列强在中国本土厮杀的、以控制中国东北三省和朝鲜半岛为目的的战争,最终以日本的胜利而告终,这一结果对于中国的政局影响极大。

范福潮:清末预备立宪的路线图和时间表晚清的“预备立宪”是中国历史上亘古未有的一场改革,又是从帝制向宪政体制过渡的一场社会革命。

与所有的改革一样,它并非尽善尽美,有激进之处,有保守之处,也有不少缺憾,“清单”所列事项,无一受挫于设计和执行方面,而是止步于另一场革命。

庚子事变后,两宫回銮,国势积弱,民心日躁,内忧外患,岌岌可危。

当此时也,绅商学子,维新志士,交相鼓动,变法图强之声,喁喁哓哓,不绝于道,枢臣督抚,驻外使节,亦群起响应,尤其是日俄战争之后,舆论呼吁效法日本,立宪救国,清廷迫于朝野压力,终于光绪三十二年(1906)年七月十三日下诏宣示“预备立宪”,揭开了清末这出改革大戏的序幕。

“立宪清单”的出台背景诏书颁下,举国欢庆,立宪派人士纷纷在报刊发表文章给予赞许和支持,但两个月后,除了官制改革,未见清廷在政体改革其他方面提出明确的目标,而“预备立宪”上也无实质性的进展,于是便招来报刊的一番批评,怀疑清廷下诏立宪是虚应民意。

其实,所谓“预备立宪”,就是在正式实行君主立宪政体之前,完成各项准备工作,依当时的国势政情,绝非三五年可以做到,需要一个较长的过渡期,故称“预备”,而非立行。

按清廷的规划,这段过渡期分为三个阶段:一是改考察政治馆为宪政编查馆,在中央设立一个“预备立宪”的设计和督导机构,以庆亲王为领衔大臣,研究政策,制定法律,督促各部和地方政府完成各项准备工作;二是再派大臣分赴英、日、德等国考察宪法,比较优劣,以确定中国以何国宪法为蓝本,采取何国政体;三是拟定过渡时期逐年应办事项,排列日程,确定正式立宪的时间。

但是,清廷稳步推进的规划与民意的期望差距太大,引起立宪派的不满,他们在光绪三十四年(1908)春夏,发动了一次又一次的国会请愿运动,短短四个月时间,组织各省谘议局代表上京请愿12次,声势浩大,震惊朝野,就连黑龙江巡抚程德全、侍讲学士朱福诜也先后上奏“请速开国会以救时艰”、“请开国会以维国势”。

江苏省灌云高级中学2014届高三下学期4月模拟考试历史试题一、选择题:本大题共20题,每题3分,共计60分。

在每题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。

1.赵翼《廿二史札记》载:“自古皆封建诸侯,各君其国,卿大夫亦世其官……汉祖以匹夫起事,角群雄而定一尊。

其君既起自布衣,其臣亦自多亡命……天下变局,至是始定。

”材料反映了A.分封制度开始瓦解B.中央集权制度建立C.贵族政治遭到破坏D.察举制度逐渐形成2.“狂僧挥翰狂且逸,独任天机摧格律。

龙虎惭因点画生,雷霆却避锋芒疾”,唐朝诗人窦冀的这首诗描述了当时一位书法家的创作情景。

与这一描述相符的书法作品是A.王羲之《兰亭序》B.柳公权《玄秘塔碑》C.怀素《自叙贴》D.颜真卿《祭侄文稿》3.“探寻中国经济政策演变之路”研究性学习小组在整理研究成果时,附了两幅描绘生产民俗的河北剪纸,借以说明中国古代的某种经济形态,同时他们还引用了与这一经济形态相对应的言论。

这些言论不应包括A.“事末利及怠而贫者,举以为收孥” B.“上农除末,黔首是富”C.“闭门而为生之具以足,但家无井盐耳” D.“通工商之业,便渔盐之利”4.王阳明强调“以吾心之是非为是非”,圣人之道不是高深莫测,而是简易直接的,愚夫愚妇只要在日常行为的“事上磨练”,同样可以成为圣人。

这说明王阳明A.对君主专制制度进行抨击B.科学说明了实践与认识的关系C.主张用良知支配行为实践D.认为只需探究万物就可得天理5.书坊是古代出书卖书二合一的书店,诞生于唐末五代,北宋以后在大街小巷盛行。

书坊书架上是市民“喜闻乐见”的实用医术、生活用书、世情小说、八卦小报、科考复习“指南”等,这表明A.宋朝以后统治者对文化控制减弱B.商业活跃,市民阶层兴起C.社会上读书重学的风气开始盛行D.封建统治者加强文化控制6.魏源在《海国图志》中写道:“国中有大事,王及官,民俱至巴里满衙门,公议乃行……事无大小,必须各官合议,然后准行,即不咸允,亦须十有六人合意,然后可行。

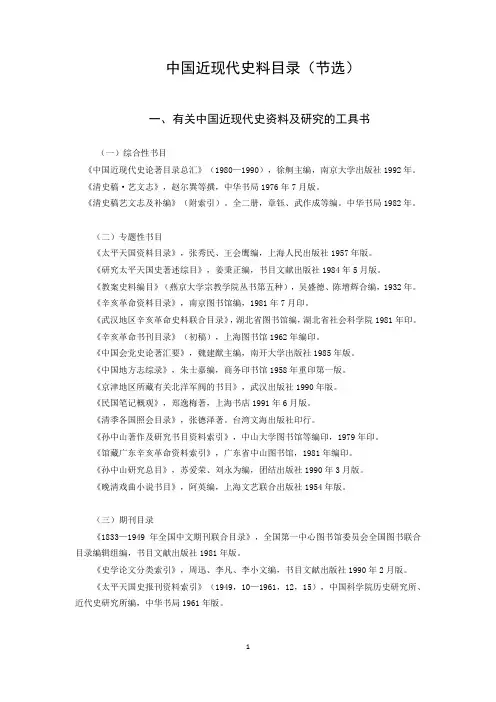

中国近现代史料目录(节选)一、有关中国近现代史资料及研究的工具书(一)综合性书目《中国近现代史论著目录总汇》(1980—1990),徐舸主编,南京大学出版社1992年。

《清史稿·艺文志》,赵尔巽等撰,中华书局1976年7月版。

《清史稿艺文志及补编》(附索引)。

全二册,章钰、武作成等编。

中华书局1982年。

(二)专题性书目《太平天国资料目录》,张秀民、王会鹰编,上海人民出版社1957年版。

《研究太平天国史著述综目》,姜秉正编,书目文献出版社1984年5月版。

《教案史料编目》(燕京大学宗教学院丛书第五种),吴盛德、陈增辉合编,1932年。

《辛亥革命资料目录》,南京图书馆编,1981年7月印。

《武汉地区辛亥革命史料联合目录》,湖北省图书馆编,湖北省社会科学院1981年印。

《辛亥革命书刊目录》(初稿),上海图书馆1962年编印。

《中国会党史论著汇要》,魏建猷主编,南开大学出版社1985年版。

《中国地方志综录》,朱士嘉编,商务印书馆1958年重印第一版。

《京津地区所藏有关北洋军阀的书目》,武汉出版社1990年版。

《民国笔记概观》,郑逸梅著,上海书店1991年6月版。

《清季各国照会目录》,张德泽著。

台湾文海出版社印行。

《孙中山著作及研究书目资料索引》,中山大学图书馆等编印,1979年印。

《馆藏广东辛亥革命资料索引》,广东省中山图书馆,1981年编印。

《孙中山研究总目》,苏爱荣、刘永为编,团结出版社1990年3月版。

《晚清戏曲小说书目》,阿英编,上海文艺联合出版社1954年版。

(三)期刊目录《1833—1949年全国中文期刊联合目录》,全国第一中心图书馆委员会全国图书联合目录编辑组编,书目文献出版社1981年版。

《史学论文分类索引》,周迅、李凡、李小文编,书目文献出版社1990年2月版。

《太平天国史报刊资料索引》(1949,10—1961,12,15),中国科学院历史研究所、近代史研究所编,中华书局1961年版。

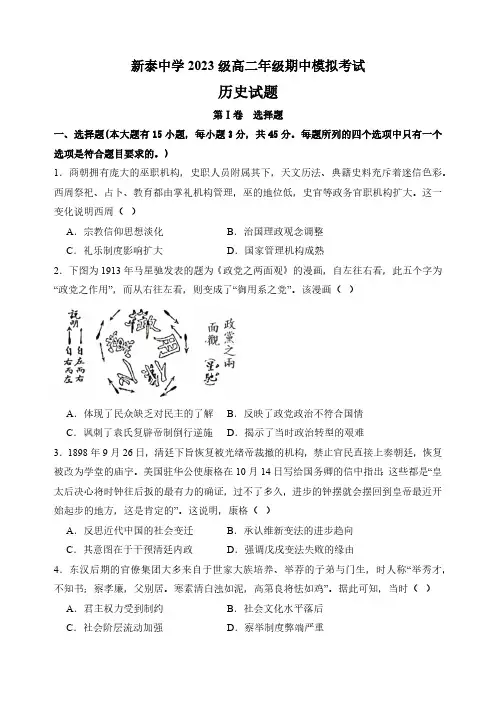

新泰中学2023级高二年级期中模拟考试历史试题第Ⅰ卷选择题一、选择题(本大题有15小题,每小题3分,共45分。

每题所列的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的。

)1.商朝拥有庞大的巫职机构,史职人员附属其下,天文历法、典籍史料充斥着迷信色彩。

西周祭祀、占卜、教育都由掌礼机构管理,巫的地位低,史官等政务官职机构扩大。

这一变化说明西周()A.宗教信仰思想淡化B.治国理政观念调整C.礼乐制度影响扩大D.国家管理机构成熟2.下图为1913年马星驰发表的题为《政党之两面观》的漫画,自左往右看,此五个字为“政党之作用”,而从右往左看,则变成了“御用系之党”。

该漫画()A.体现了民众缺乏对民主的了解B.反映了政党政治不符合国情C.讽刺了袁氏复辟帝制倒行逆施D.揭示了当时政治转型的艰难3.1898年9月26日,清廷下旨恢复被光绪帝裁撤的机构,禁止官民直接上奏朝廷,恢复被改为学堂的庙宇。

美国驻华公使康格在10月14日写给国务卿的信中指出:这些都是“皇太后决心将时钟往后扳的最有力的确证,过不了多久,进步的钟摆就会摆回到皇帝最近开始起步的地方,这是肯定的”。

这说明,康格()A.反思近代中国的社会变迁B.承认维新变法的进步趋向C.其意图在于干预清廷内政D.强调戊戌变法失败的缘由4.东汉后期的官僚集团大多来自于世家大族培养、举荐的子弟与门生,时人称“举秀才,不知书;察孝廉,父别居。

寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡”。

据此可知,当时()A.君主权力受到制约B.社会文化水平落后C.社会阶层流动加强D.察举制度弊端严重5.《奏定学堂章程》颁行后,朝廷无力应付社会对教科书需求数量、种类的激增。

因此政府鼓励私家编纂,许以经济利益以应学堂之需。

在一段时间内,呈现官修与私纂并存、以私纂为主的教科书流通的局面。

这表明( )A .新式教育蓬勃发展B .近代教育转型艰难C .学堂选官获得认可D .教育体制走向完备6.下表所示为魏晋时期的相关法律制度。

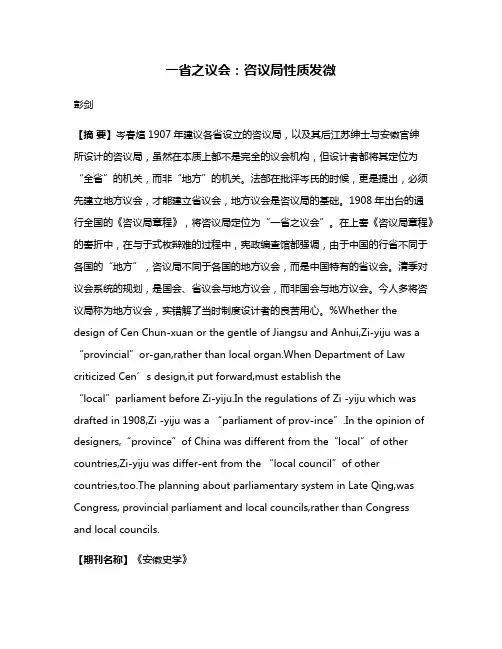

一省之议会:咨议局性质发微彭剑【摘要】岑春煊1907年建议各省设立的咨议局,以及其后江苏绅士与安徽官绅所设计的咨议局,虽然在本质上都不是完全的议会机构,但设计者都将其定位为“全省”的机关,而非“地方”的机关。

法部在批评岑氏的时候,更是提出,必须先建立地方议会,才能建立省议会,地方议会是咨议局的基础。

1908年出台的通行全国的《咨议局章程》,将咨议局定位为“一省之议会”。

在上奏《咨议局章程》的奏折中,在与于式枚辩难的过程中,宪政编查馆都强调,由于中国的行省不同于各国的“地方”,咨议局不同于各国的地方议会,而是中国特有的省议会。

清季对议会系统的规划,是国会、省议会与地方议会,而非国会与地方议会。

今人多将咨议局称为地方议会,实错解了当时制度设计者的良苦用心。

%Whether the design of Cen Chun-xuan or the gentle of Jiangsu and Anhui,Zi-yiju was a “provincial”or-gan,rather than local organ.When Department of Law criticized Cen’s design,it put forward,must estab lish the“local”parliament before Zi-yiju.In the regulations of Zi -yiju which was drafted in 1908,Zi -yiju was a “parliament of prov-ince”.In the opinion of designers,“province”of China was different from the“local”of other countries,Zi-yiju was differ-en t from the “local council”of other countries,too.The planning about parliamentary system in Late Qing,was Congress, provincial parliament and local councils,rather than Congress and local councils.【期刊名称】《安徽史学》【年(卷),期】2015(000)006【总页数】5页(P83-87)【关键词】咨议局;一省之议会;地方议会【作者】彭剑【作者单位】华中师范大学中国近代史研究所,湖北武汉 430079【正文语种】中文【中图分类】K257.51909年,中国有21个省建立了咨议局,这在中国宪政史上,是一件值得关注的事情。

论清末新政时期的谣言作者:黄珍德文章来源:中华文史网更新时间:2007年07月09日一1900年的八国联军侵华战争,使满清王朝蒙受了奇耻大辱,慈禧太后匆忙率领清朝皇室“西狩”。

在严重的内外危机面前,两年多以前镇压过戊戌变法的清朝最高统治者也不能不痛定思痛,极感变法维新的必要,于是被迫祭出改革大旗。

1901年1月29日,逃亡西安的慈禧太后以光绪皇帝的名义颁布上谕,昌言变法之不可缓,并要求各大臣“各就现在情形,参酌中西政治,举凡朝章、国故、吏治、民生、学校、科举、军政、财政,当因当革,当省当并,或取诸人,或求诸己”,“各举所知,各抒己见”(注:朱寿朋编:《光绪朝东华录》第四册,中华书局1958年版,第4602页。

)。

4月21日,清政府设立督办政务处,作为议商变法条陈和制订各项新政措施的办事机关。

从此,清末新政正式开始,直到清朝统治灭亡为止,历时十年之久。

清末新政无疑是清王朝自救的又一次努力,客观上却是近代中国要求向现代社会转型这一主题的体现,符合历史潮流,是中国早期现代化的重要内容。

之后中国的一些现代设施,正是肇端于斯。

对此,近年来学术界已经作了比较充分的肯定。

不过,进步的事物不一定都会立即获得广泛的同情与支持,何况还存在“正人行邪法,邪法可归正。

邪人行正法,正法悉归邪”(注:马鸿谟编:《民呼、民吁、民立报选辑》(一),河南人民出版社1982年版,第142页。

)的问题。

清末十年的许多新政措施理应有助于弥补传统中国之不足,如兴学校以广教育、办巡警以保治安、行自治以伸民权,等等。

立宪知识分子办报纸,设学会,孜孜于鼓吹民权、立宪,积极宣传新政于中国有利无害。

然而,言者谆谆,听者藐藐。

更由于国家的恶性操作,新政给社会带来了太多的苛征暴敛。

因而,清末新政在集镇农村引起的不是广泛的响应,而是普遍的冷漠、不满和反对。

它在广大普通民众眼中的形象日益败坏和歪曲,以至“谣诼蜂起”(注:柴德赓等编:《中国近代史资料丛刊·辛亥革命》(以下简称《辛亥革命》)第三册,上海人民出版社1957年版,第401页。

九年预备立宪逐年筹备事宜清单详细解读九年预备立宪是中国历史上的一段重要时期,这一时期的主要任务是为未来的宪政制度做准备。

在这九年中,中国政府采取了一系列措施,以确保未来的宪政制度能够得到顺利实施。

以下是九年预备立宪逐年筹备事宜清单的详细解读。

一、1906年1906年,清政府成立了宪政顾问团,这是九年预备立宪的第一步。

宪政顾问团的主要任务是为未来的宪政制度提供建议和指导。

该团由一些著名的学者和政治家组成,包括康有为、梁启超、章太炎等人。

这些人都是中国近代思想史上的重要人物,他们的思想和理论对中国的未来产生了深远的影响。

二、1907年1907年,清政府成立了宪政试行局,这是九年预备立宪的第二步。

宪政试行局的主要任务是为未来的宪政制度做准备。

该局的成立标志着中国政府开始认真对待宪政制度的建设。

宪政试行局的工作包括制定宪政试行条例、组织宪政试行、推广宪政思想等。

三、1908年1908年,清政府成立了宪政会议,这是九年预备立宪的第三步。

宪政会议的主要任务是为未来的宪政制度制定宪法草案。

该会议由各省的代表和一些专家组成,他们的任务是讨论和制定宪法草案。

宪政会议的成立标志着中国政府开始认真对待宪政制度的建设。

四、1909年1909年,清政府成立了宪政讲习所,这是九年预备立宪的第四步。

宪政讲习所的主要任务是为未来的宪政制度培养人才。

该讲习所的教学内容包括宪政理论、宪政制度、宪政实践等。

宪政讲习所的成立标志着中国政府开始认真对待宪政制度的人才培养工作。

五、1910年1910年,清政府成立了宪政图书馆,这是九年预备立宪的第五步。

宪政图书馆的主要任务是为未来的宪政制度提供图书资料。

该图书馆收集了大量的宪政书籍和文献,为未来的宪政制度提供了重要的参考资料。

宪政图书馆的成立标志着中国政府开始认真对待宪政制度的文献收集工作。

六、1911年1911年,辛亥革命爆发,清政府被推翻,宪政制度得以实现。

九年预备立宪的工作虽然没有直接导致辛亥革命的爆发,但是它为未来的宪政制度的实现奠定了重要的基础。

・专题论文・士绅阶层与晚清“民变”———绅民冲突的历史趋向与时代成因王先明内容提要 在持续不绝的晚清“民变”风潮中,绅民冲突呈现出日趋频繁和激烈的走向。

日渐突出的绅民冲突,凸现着中国社会结构的深层变动。

在从传统走向近代的体制变迁过程中,传统士绅阶层被直接推向了基层社会权力重构的中心,形成了占据地方各项权力资源的士绅———权绅。

由此形成的绅、民利益及其关系的冲突和恶化,构成了晚清以来地方社会“民变”大潮持续涌动的基本原因之一。

晚清“新政”构成绅权“体制化”扩展的制度性基础,而权绅的“体制化”也就构成了“民变”或“绅民冲突”的制度性根源。

关键词 晚清 士绅阶层 民变 绅民冲突近代中国带着历史的屈辱(《辛丑条约》的订立)走入了20世纪。

逃亡在外的清政府尚未及返回北京即在西安宣布“变法”,意图推行新政,刷新政治,以收拾人心,救治危机。

然而,危象蜂起的社会变乱不仅昭示出新世纪特有的深层社会危机,而且颇具反讽意味的是,“新政”本身也构成了“民变”风潮的动因。

“民变”风潮迭起不仅呼应着有组织的革命党人和立宪党人的政治吁求,成为制约和影响20世纪初期中国历史运行基本构架的因素之一,而且它自身展示出日趋清晰也日渐突出的绅民冲突,凸现着中国社会结构的深层变动。

以往学界对于民变的研究更多关注的是民变的类型、参与主体的成分及其对于革命条件形成的作用等问题,而对于隐伏在民变背后的深层社会结构变动问题则甚少关注。

大革命时期乡村社会矛盾的爆发以“打倒土豪劣绅”为目标而展开,并非只是国民党或共产党政治动员的结果。

显然,如果乡村社会矛盾没有一个相当长期的历史累积,如果传统的官—绅—民利益关系没有发生结构性失衡,又如何揭橥出大革命时期“有土皆豪,无绅不劣”的政治口号?从晚清“毁学杀绅”事件中形成的“绅民”利益冲突,到大革命岁月里“打倒绅权”的政治诉求之间,蕴含着基于社会制度变迁而形成的利益关系分化与重构的结构性社会变动。

对于重大历史事变爆发的精确理解和深度把握,应该更多地依赖于对于事变孕育的漫长进程的剖析。

Gollected Papersof History Studies 112论清末内阁协理大臣的增设及朝野之反应熊元彬(湘潭大学马克思主义学院,湖南湘潭411105)摘要:立宪各国均无增设内阁协理大臣之理,而中国在清末责任内阁的“筹划试行”中却开此先例。

其原因极为复杂,它既与军机大臣相互牵制、安置裁员密切相关,又与中国幅员辽阔、总理大臣一人难以全盘负责紧密相联,更与袁世凯等地方督抚为维护其权益,以及繁杂的预备立宪事宜等不无关系。

这些错综复杂的因素,导致在清末增设内阁协理大臣的过程中,既有反对者以立宪原理中无增设协理大臣之理而进行的抵制,同时又有协理大臣名额及其遴选之争。

最终在朝野各方面强烈的博弈下,奕劻增设协理大臣的建议获得了清廷的批准。

关键词:清末;预备立宪;责任内阁;协理大臣清末预备立宪是清廷在考察宪政各国的基础上,结合古今中外之政制,以及清末政治、经济、思想文化等国情,进行自上而下的一场自救改革。

其中,的“试行”®是,是清廷为维护其岌岌可危的统治,从而察宪政各国的基启动的。

对于清末预备立宪时期先后设置的“满族%、“皇族”,以及袁世凯的“完全”,学界的研究成果。

®然而,在论清末预备立宪之时,大革的,从代化、西化的角度,以^用“辉格的历史解释”去阐述“中国宪政化”,从而无意间忽视了“宪政中国化”“宪政本土化”,对于清何会不顾宪政各国原理,理大臣,以之,学界则文论述。

有缘,揣谫陋,以当时的报刊资料为主,辅之以时人留下的第一手资料,敷成此文,尚祈同行家学者批正。

收稿日期:2018 -03 -01基金项目:本文系2016年国家社会科学基金后期资助项目“清末暂行内阁研究”(16F Z S026)与2016年湖南省教育厅优秀青年项目“清末责任内阁中的奕劻研究”(16B263)阶段性成果。

作者简介:熊元彬,湘潭大学马克思主义学院副教授、博士生导师,湘潭大学民族地理研究基地研究员,研究方向为清末预备立宪与近代手工业史。

中国近现代史料目录(节选)一、有关中国近现代史资料及研究的工具书(一)综合性书目《中国近现代史论著目录总汇》(1980—1990),徐舸主编,南京大学出版社1992年。

《清史稿·艺文志》,赵尔巽等撰,中华书局1976年7月版。

《清史稿艺文志及补编》(附索引)。

全二册,章钰、武作成等编。

中华书局1982年。

(二)专题性书目《太平天国资料目录》,张秀民、王会鹰编,上海人民出版社1957年版。

《研究太平天国史著述综目》,姜秉正编,书目文献出版社1984年5月版。

《教案史料编目》(燕京大学宗教学院丛书第五种),吴盛德、陈增辉合编,1932年。

《辛亥革命资料目录》,南京图书馆编,1981年7月印。

《武汉地区辛亥革命史料联合目录》,湖北省图书馆编,湖北省社会科学院1981年印。

《辛亥革命书刊目录》(初稿),上海图书馆1962年编印。

《中国会党史论著汇要》,魏建猷主编,南开大学出版社1985年版。

《中国地方志综录》,朱士嘉编,商务印书馆1958年重印第一版。

《京津地区所藏有关北洋军阀的书目》,武汉出版社1990年版。

《民国笔记概观》,郑逸梅著,上海书店1991年6月版。

《清季各国照会目录》,张德泽著。

台湾文海出版社印行。

《孙中山著作及研究书目资料索引》,中山大学图书馆等编印,1979年印。

《馆藏广东辛亥革命资料索引》,广东省中山图书馆,1981年编印。

《孙中山研究总目》,苏爱荣、刘永为编,团结出版社1990年3月版。

《晚清戏曲小说书目》,阿英编,上海文艺联合出版社1954年版。

(三)期刊目录《1833—1949年全国中文期刊联合目录》,全国第一中心图书馆委员会全国图书联合目录编辑组编,书目文献出版社1981年版。

《史学论文分类索引》,周迅、李凡、李小文编,书目文献出版社1990年2月版。

《太平天国史报刊资料索引》(1949,10—1961,12,15),中国科学院历史研究所、近代史研究所编,中华书局1961年版。

第28卷第6期2004年11月湘潭大学学报(哲学社会科学版)Journal of Xiangtan University(Philosophy and S ocial Sciences)Vol.28No.6Nov.,2004清末预备立宪的史实考论Ξ张培田,陈金全(西南政法大学 行政法学院,重庆 400031)摘 要:清末预备立宪是清王朝封建专制统治集团在内外交困时期为继续维持统治而被迫提起的。

预备立宪的目的是使“皇位永固”,让“外患渐轻”,致“内乱可弭”。

通过改官制、开办地方咨议局和中央资政院,清王朝封建专制统治集团拟定立宪日期,颁布意在继续维持封建专制统治的“钦定宪法大纲”和“重大信条”,但并没有起到延缓其统治的作用,反而加速了封建专制王朝自身的灭亡。

关键词:立宪;清末;宪法中图分类号:K251 文献标识码:A 文章编号:1001-5981(2004)06-0081-08 清末专制王朝的立宪,是坚持传统法文化的清王朝,面对近代西方列强入侵而被迫作出的。

由于清王朝预备立宪,并非抛弃与近代西方宪政根本对立的封建专制法文化机制,因此,清末预备立宪一开始就陷入了不可调和且难以自拔的矛盾,即封建专制与立宪限制的矛盾。

本文试就清末预备立宪的一系列具体举措进行考证,以揭示这种矛盾及其后果。

一、清末立宪提起的直接原因考立宪舆论在1904年日俄战争爆发前,除有康梁及孙中山为之鼓吹外,尚未在社会上层形成影响。

日俄战争后,日本以小国而击败大国的事例给饱经列强欺侮的国人留下深刻的印象。

鉴于日本明治立宪以后的蒸蒸日上,朝野有识之士通过比较,基本上认为日本进行西方法文化改革而建立立宪政体,是其摆脱落后而跃入强国之列的根本原因。

因此,清末社会遂在维新变法失败后仅几年内,又重新掀起要求立宪的运动。

日俄战争时率先呼吁立宪的是江苏名士张謇。

他于日俄谈判之际,即致信袁世凯称:不变政体,枝枝节节之补救无益也。

不及此日俄全局未定之先,求变政体,而为揖让救焚之迂图无益也……日俄之胜负,立宪专制之胜负也。