碳酸盐台地沉积

- 格式:ppt

- 大小:874.50 KB

- 文档页数:61

从海岸到盆地沉积表面坡度极缓(小于1°)大陆架缓坡浅水环境内形成的一套有成因联系的碳酸盐沉积相的组合。

20世纪六七十年代在对现代碳酸盐海岸大陆架的研究中建立了碳酸盐台地沉积模式(Wilson等,1975),即台地边缘有生物礁形成的障壁岛,或有碳酸盐浅滩镶边,台地内有广阔且平坦的浅水碳酸盐、低能潟湖和碳酸盐潮滩,通常所指的有碳酸盐沉积的浅海环境。

镶边的礁或浅滩向海盆方向有一陡坡通向深水盆地,从台地上崩落的浅水碳酸盐在陡坡外可发生再沉积。

鉴于很难用碳酸盐台地模式概括古代陆表海碳酸盐沉积的特征,Ahr (1973)又提出碳酸盐缓坡的术语,用来描述从滨海波浪作用的浅水逐渐过渡到低能的深水环境,沉积物表面坡度极缓(一般小于1°),不存在明显坡折的碳酸岩沉积体系; 而将上述有生物礁或浅滩镶边、前缘有陡坡的碳酸盐台地称为碳酸盐陆架或镶边陆架沉积体系。

至于碳酸盐台地这一术语,现已演变为统指所有浅水碳酸盐沉积,包括缓坡、镶边陆架和孤立的岩隆,特别是某些一时尚难确定其沉积环境的碳酸盐沉积的非正式术语。

碳酸盐缓坡的沉积特征对比古生代和中生代世界缓坡碳酸盐沉积体系与生物礁和浅滩镶边的碳酸盐陆架沉积体系,两者的区别是,①缓坡碳酸盐沉积物表面坡度极小; 而镶边陆架碳酸盐沉积物表面则存在明显坡折。

②缓坡不存在生物礁。

③缓坡近岸内坡相碳酸盐产率比镶边陆架台地顶部少。

④海平面略有下降时,缓坡相带向海盆方向迁移,不会同时完全暴露,而镶边陆架的台地表面会全部暴露。

⑤当海泛缓慢发生时,缓坡不会象镶边陆架的台地那样突然被海水淹没,而是被缓慢逐渐淹没,有利于潜水面的不断上升,使泥炭沼泽环境得以长期持续,形成厚煤层甚至巨厚煤层;而易被海水突然淹没的镶边陆架上则很难形成厚煤层。

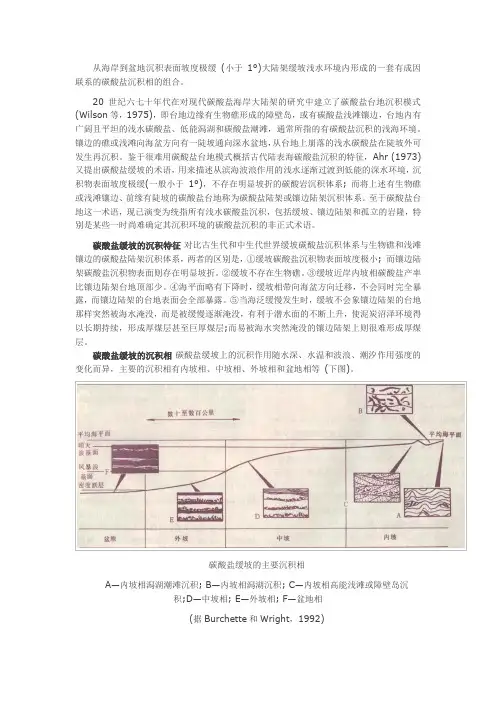

碳酸盐缓坡的沉积相碳酸盐缓坡上的沉积作用随水深、水温和波浪、潮汐作用强度的变化而异,主要的沉积相有内坡相、中坡相、外坡相和盆地相等(下图)。

碳酸盐缓坡的主要沉积相A—内坡相潟湖潮滩沉积; B—内坡相潟湖沉积; C—内坡相高能浅滩或障壁岛沉积;D—中坡相; E—外坡相; F—盆地相(据Burchette和Wright,1992)内坡相上临滨(海滩或潟湖滨线)和正常浪基面之间的缓坡沉积作用带。

碳酸盐台地沉积模式分类及主控因素1 前言碳酸盐岩地模式是理解碳酸盐岩相的分布以及(在一定程度上)原生孔隙率的分布及其成岩史有关的保存情况的重要辅助工具。

随着油气勘探的不断深入, 海相碳酸盐岩地层分布区逐渐成为重要的油气勘探场所。

中国的塔里木盆地、四川盆地和鄂尔多斯盆地都有重大的发现, 特别是塔里木盆地、四川盆地最近都有重要的突破, 因此, 碳酸盐岩台地的研究也进入一个新的高潮, 各种观点、方法层出不穷。

通常用来描述不同台地的许多术语,对于地质学家来说往往具有不同的含意。

本文根据前人对碳酸盐台地的研究总结归纳其类型划分及其相模式。

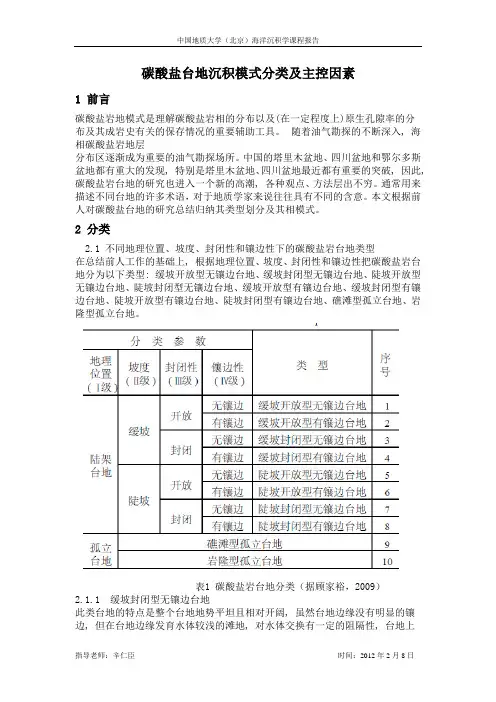

2 分类2.1 不同地理位置、坡度、封闭性和镶边性下的碳酸盐岩台地类型在总结前人工作的基础上, 根据地理位置、坡度、封闭性和镶边性把碳酸盐岩台地分为以下类型: 缓坡开放型无镶边台地、缓坡封闭型无镶边台地、陡坡开放型无镶边台地、陡坡封闭型无镶边台地、缓坡开放型有镶边台地、缓坡封闭型有镶边台地、陡坡开放型有镶边台地、陡坡封闭型有镶边台地、礁滩型孤立台地、岩隆型孤立台地。

表1 碳酸盐岩台地分类(据顾家裕,2009)2.1.1 缓坡封闭型无镶边台地此类台地的特点是整个台地地势平坦且相对开阔, 虽然台地边缘没有明显的镶边, 但在台地边缘发育水体较浅的滩地, 对水体交换有一定的阻隔性, 台地上主要以潮坪沉积和澙湖沉积为主。

在潮上带发育膏泥坪、膏盐坪和含膏白云岩等, 而在潮间带主要沉积以泥晶为主的云岩、藻云岩和少量的藻屑云岩, 下部见砂屑坪沉积等; 澙湖中以泥晶白云岩和纹层白云岩等为主; 台地边缘滩中见凝块白云岩和少量的鲕粒白云岩。

2.1.2 陡坡开放型无镶边台地这是一类比较简单的台地。

台地岸坡坡度较陡, 滨岸水动力强度较高, 滨岸沉积主要是粒级较粗的生物碎屑灰岩、生物灰岩或一定量的鲕粒灰岩, 在一些地区岸边还发育一定高度的风成沙丘;向外则是一个相对有一定坡度的开阔台地, 沉积物主要是泥晶灰岩和泥质灰岩, 沉积物由岸至海逐渐变细, 直到台地边缘出现更大坡度的斜坡。

第十三章碳酸盐台地沉积环境第一节沉积环境类型和特征碳酸盐台地:原指地形平坦的浅水碳酸盐沉积环境。

现指所有碳酸盐沉积环境(不考虑地形是否平坦)。

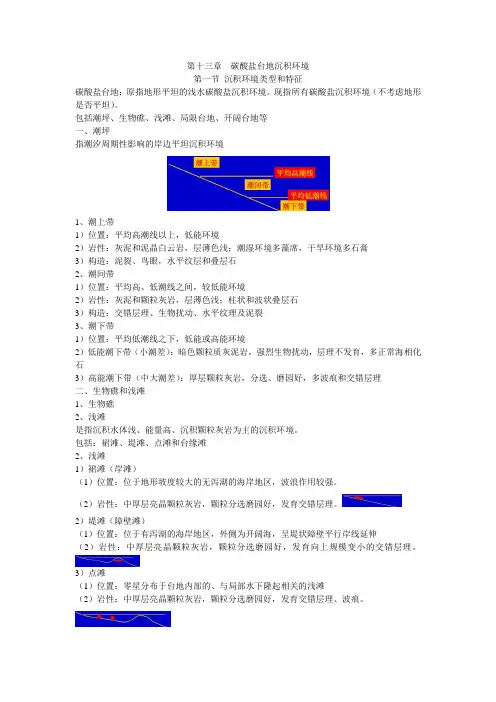

包括潮坪、生物礁、浅滩、局限台地、开阔台地等一、潮坪指潮汐周期性影响的岸边平坦沉积环境1、潮上带1)位置:平均高潮线以上,低能环境2)岩性:灰泥和泥晶白云岩,层薄色浅;潮湿环境多藻席,干旱环境多石膏3)构造:泥裂、鸟眼,水平纹层和叠层石2、潮间带1)位置:平均高、低潮线之间,较低能环境2)岩性:灰泥和颗粒灰岩,层薄色浅;柱状和波状叠层石3)构造:交错层理、生物扰动、水平纹理及泥裂3、潮下带1)位置:平均低潮线之下,低能或高能环境2)低能潮下带(小潮差):暗色颗粒质灰泥岩,强烈生物扰动,层理不发育,多正常海相化石3)高能潮下带(中大潮差):厚层颗粒灰岩,分选、磨园好,多波痕和交错层理二、生物礁和浅滩1、生物礁2、浅滩是指沉积水体浅、能量高、沉积颗粒灰岩为主的沉积环境。

包括:裙滩、堤滩、点滩和台缘滩2、浅滩1)裙滩(岸滩)(1)位置:位于地形坡度较大的无泻湖的海岸地区,波浪作用较强。

(2)岩性:中厚层亮晶颗粒灰岩,颗粒分选磨园好,发育交错层理。

2)堤滩(障壁滩)(1)位置:位于有泻湖的海岸地区,外侧为开阔海,呈堤状障壁平行岸线延伸(2)岩性:中厚层亮晶颗粒灰岩,颗粒分选磨园好,发育向上规模变小的交错层理。

3)点滩(1)位置:零星分布于台地内部的、与局部水下隆起相关的浅滩(2)岩性:中厚层亮晶颗粒灰岩,颗粒分选磨园好,发育交错层理、波痕。

4)台缘滩(1)位置:分布于台地边缘、浅水高能环境(2)岩性:厚层块状亮晶颗粒灰岩,颗粒分选磨园好,发育交错层理、平行层理和波痕。

三、局限台地1、位置:指海水循环受限、盐度不正常的低能浅海,与广海之间有障壁2、岩性:暗色厚层灰泥灰岩,缺少层理构造,较强生物扰动四、开阔台地1、位置:指海水循环好、盐度正常、发育礁滩的浅海2、岩性:中厚层颗粒灰岩、灰泥灰岩,多正常海相化石,生物扰动多五、台地边缘1、位置:指浅水台地与深水斜坡相邻的沉积区,能量较强。

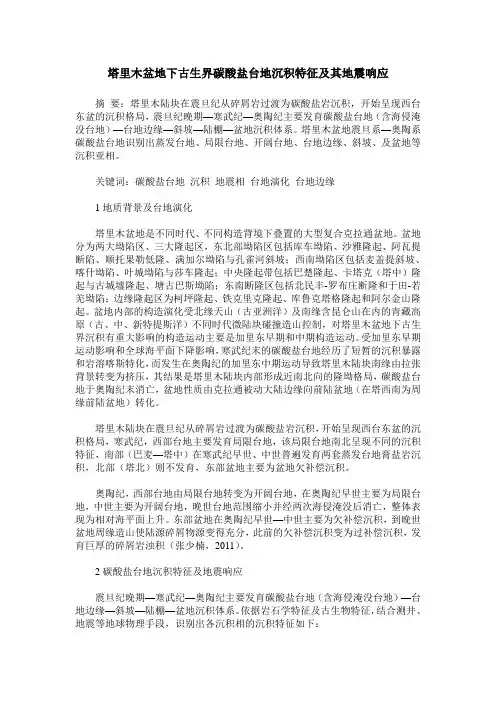

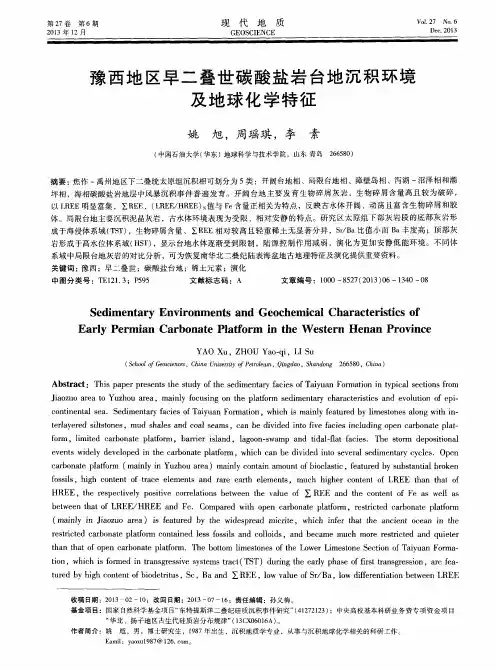

塔里木盆地下古生界碳酸盐台地沉积特征及其地震响应摘要:塔里木陆块在震旦纪从碎屑岩过渡为碳酸盐岩沉积,开始呈现西台东盆的沉积格局,震旦纪晚期—寒武纪—奥陶纪主要发育碳酸盐台地(含海侵淹没台地)—台地边缘—斜坡—陆棚—盆地沉积体系。

塔里木盆地震旦系—奥陶系碳酸盐台地识别出蒸发台地、局限台地、开阔台地、台地边缘、斜坡、及盆地等沉积亚相。

关键词:碳酸盐台地沉积地震相台地演化台地边缘1地质背景及台地演化塔里木盆地是不同时代、不同构造背境下叠置的大型复合克拉通盆地。

盆地分为两大坳陷区、三大隆起区,东北部坳陷区包括库车坳陷、沙雅隆起、阿瓦提断陷、顺托果勒低隆、满加尔坳陷与孔雀河斜坡;西南坳陷区包括麦盖提斜坡、喀什坳陷、叶城坳陷与莎车隆起;中央隆起带包括巴楚隆起、卡塔克(塔中)隆起与古城墟隆起、塘古巴斯坳陷;东南断隆区包括北民丰-罗布庄断隆和于田-若羌坳陷;边缘隆起区为柯坪隆起、铁克里克隆起、库鲁克塔格隆起和阿尔金山隆起。

盆地内部的构造演化受北缘天山(古亚洲洋)及南缘含昆仑山在内的青藏高原(古、中、新特提斯洋)不同时代微陆块碰撞造山控制,对塔里木盆地下古生界沉积有重大影响的构造运动主要是加里东早期和中期构造运动。

受加里东早期运动影响和全球海平面下降影响,寒武纪末的碳酸盐台地经历了短暂的沉积暴露和岩溶喀斯特化,而发生在奥陶纪的加里东中期运动导致塔里木陆块南缘由拉张背景转变为挤压,其结果是塔里木陆块内部形成近南北向的隆坳格局,碳酸盐台地于奥陶纪末消亡,盆地性质由克拉通被动大陆边缘向前陆盆地(在塔西南为周缘前陆盆地)转化。

塔里木陆块在震旦纪从碎屑岩过渡为碳酸盐岩沉积,开始呈现西台东盆的沉积格局,寒武纪,西部台地主要发育局限台地,该局限台地南北呈现不同的沉积特征,南部(巴麦—塔中)在寒武纪早世、中世普遍发育两套蒸发台地膏盐岩沉积,北部(塔北)则不发育,东部盆地主要为盆地欠补偿沉积。

奥陶纪,西部台地由局限台地转变为开阔台地,在奥陶纪早世主要为局限台地,中世主要为开阔台地,晚世台地范围缩小并经两次海侵淹没后消亡,整体表现为相对海平面上升。

碳酸盐岩台地形态变化及成因分析碳酸盐岩是一种由碳酸盐矿物组成的沉积岩石,主要包括石灰石、白云岩等。

它们常常形成崎岖多变的台地地貌,这是由于岩石的特殊性质以及地质作用所致。

本文将针对碳酸盐岩台地的形态变化以及成因进行分析。

碳酸盐岩台地的形态变化主要表现在地貌轮廓的独特和多变性上。

这些台地往往呈现出起伏的地表特征,形成了独特的“藏龙卧虎”之势。

比如,在危险的陡峭山脉之间,碳酸盐岩台地就像一座峡谷中的之字型台阶,蜿蜒曲折地延伸开来。

而在平坦的地区,碳酸盐岩台地则以形态各异的尖峰和沟壑为特征。

碳酸盐岩台地形态的变化与地壳运动和水文作用密不可分。

地壳运动主要包括构造活动和地震活动,在碳酸盐岩台地形态的形成过程中起到了重要作用。

构造活动使得原本平坦的岩石受到挤压或拉伸,从而形成了断块和裂隙,进一步影响了地表地貌的形态。

地震活动则通过地表抬升或下沉等过程,加剧了台地形态变化的程度。

水文作用也是影响碳酸盐岩台地形态变化的重要因素。

由于碳酸盐岩岩石的疏松性和溶解性,地下水容易沿着岩溶裂隙渗透进入岩石内部,溶解或侵蚀岩石矿物质,形成洞穴和地下空间。

随着时间的推移,这些地下空间逐渐扩大并向地表延伸,形成了众多的溶洞和天坑。

这些地下空间的形成直接影响着台地地表的形态变化。

值得注意的是,碳酸盐岩台地形态的变化也与气候变迁有关。

在干旱地区,降雨量的减少导致水文作用减弱,使得台地地表的侵蚀和溶解作用相对减少。

在这种情况下,碳酸盐岩台地往往呈现出更加陡峭和尖峰状的地貌特征。

而在湿润地区,由于水文作用的增强,碳酸盐岩台地表面的溶蚀和侵蚀作用较为显著,使得台地地表平坦化和剥蚀程度增加。

总的来说,碳酸盐岩台地形态变化的成因可以归结为地壳运动和水文作用,受到气候变化的影响。

地壳运动造成了构造变动和地震活动,进一步影响碳酸盐岩台地的地貌轮廓。

水文作用通过溶解和侵蚀作用,改变了碳酸盐岩台地的表面特征。

气候变化则对台地形态的侵蚀和溶解程度起到重要的调节作用。

重新认识鄂尔多斯南部早奥陶世马家沟期碳酸盐台地沉积模式

鄂尔多斯南部早奥陶世马家沟期碳酸盐台地是一个古生物学研究的热点,研究表明该地区的沉积模式对于古生物的研究有很大的帮助。

早奥陶世是地质历史上非常重要的一个时期,其是许多生态系统的迁移和演变的关键时期,因此对于早奥陶世的研究具有重要的意义。

本文将介绍鄂尔多斯南部早奥陶世马家沟期碳酸盐台地沉积模式的特点。

鄂尔多斯南部早奥陶世马家沟期碳酸盐台地的沉积模式主要是以碳酸盐岩为主,这表明该区域的水域非常浅,甚至可以几乎到达水面。

同时,该区域的积累速度较快,这说明了该区域内的动植物生态系统非常繁荣,同时对环境具有较强的适应性。

此外,该区域的沉积物中也存在着一定量的砂岩和泥岩,但主要还是以碳酸盐岩为主。

在该区域的沉积记录中,还存在着一些更为细节的特点,例如一些特殊的沉积结构和化石组合等。

例如,研究表明在该区域中存在着一些由微生物所形成的岩石中的结构,这些结构在早奥陶世时期的生态系统中极为罕见,因此对于对早奥陶世时期的研究有着巨大的帮助。

此外,在该区域的沉积岩层中还发现了一些特殊的化石组合,这些化石组合对于对于当时生态系统的生命形态和生态角色有着极为重要的意义。

在当前的研究工作中,科学家们已经意识到了鄂尔多斯南部早奥陶世马家沟期碳酸盐台地的沉积模式的重要性,并且已经开展了许多重要的研究工作。

这些研究工作不仅有助于我们对于早奥陶世时期的生态系统有更深刻的认识,也有助于对于地球

历史演化过程的认识。

未来,我们期待能够开展更多的研究工作,以更加深入地探索鄂尔多斯南部早奥陶世马家沟期碳酸盐台地的特点和演化规律。