肾脏增大和缩小的诊断及鉴别诊断

- 格式:ppt

- 大小:604.00 KB

- 文档页数:29

慢性肾功能不全的临床表现为:1.主要症状:早期往往无特异性临床症状,仅表现为基础疾病的症状。

症状无特异性,可出现腰部酸痛、倦怠、乏力、夜尿增多、少尿或无尿等。

2.体征:(1)高血压;(2)水肿或胸、腹水;(3)贫血。

综合考虑为慢性肾功能不全。

区别:(1)病期长短是区分急、慢性肾衰竭的基础。

(2)目前国内已普及用B超测量肾脏大小。

一般认为肾脏体积增大见于急性肾功能衰竭,肾脏体积缩小见于慢性肾衰。

(3)贫血。

是慢性肾衰竭临床表现之一,作为急性肾功能衰竭与慢性肾衰竭鉴别点之一,抽样分析急性肾功能衰竭和慢性肾衰竭患者贫血的检出率和严重程度无明显差异。

过去我们曾报道20例急进性肾炎,其中半数出现贫血。

此外,溶血性尿毒症综合征引起的急性肾功能衰竭可出现重度贫血,急性肾功能衰竭时急性扩容可导致轻、中度贫血。

急性间质性肾炎急性肾炎时因促红素产生下降也可表现为贫血。

(4)夜尿增多、尿比重下降是慢性肾衰竭的临床表现。

急性肾功能衰竭病例中有半数尿比重低于1.015,肾活检组织有明显小管间质病变,这一现象可解释急性肾功能衰竭的尿比重下降。

(5)尿细胞学及其他有形成分检查在临床诊断中不容忽视。

尿沉渣中肾小管细胞总数、坏死细胞数、管型数及类别,常提示肾小管坏死;其数量愈多病情愈严重,肾功能愈差;急性间质性肾炎急肾衰时尿沉渣中出现嗜酸细胞;尿中大量红细胞,特别是红细胞管型提示肾小球肾炎引起急肾衰。

(6)急性肾功能衰竭尤其急性肾小管坏死时,尿酶、刷状缘抗原,尿腺苷结合蛋白水平上升也利于鉴别诊断。

故本题答案选C.慢性肾功能不全。

肾衰竭是临床常见的病症,分急性和慢性。

急性肾衰竭(ARF)若能准确诊断合理治疗,常能痊愈或缓解。

急、慢性肾衰竭(CRF)的区分,一是临床诊断,主要根据病史长短,参考其他指标;二是病理诊断,肾活检病理诊断是鉴别ARF和CRF的金标准,但目前国内具备急诊肾活检条件的医院尚不普遍。

因此,临床上选择和评估鉴别ARF和CRF的无创指标极其重要。

“肾窦开大征”为肾萎缩CT诊断特征及鉴别探讨【摘要】目的:明确肾萎缩的影像学特征及其相关疾病的鉴别诊断要点。

方法:通过误诊病例及文献资料回顾,对肾萎缩病理形成过程及影像学表现特点进行分析。

结果:肾萎缩与肾发育不良一样,具有其特有的影像学表现特点。

结论:“肾窦开大征”为肾萎缩的ct诊断特征,即将肾萎缩导致肾脏体积变小、肾实质变薄、轮廓不光整及肾窦口部呈舒张开大状态的肾脏形态学变化的影像学特点称为“肾窦开大征”。

同时将肾发育不良所致单纯肾脏影像变小(即原有“肾缩影”)表现称为“肾缩影征”,也具有实际临床意义。

【关键词】肾萎缩;肾发育不良;ct特征;肾窦开大征;肾缩影征【中图分类号】r473 【文献标识码】a 【文章编号】1004-7484(2013)06-0465-02肾萎缩是慢性肾病所引起的一种常见的影像学表现。

在腹部ct检查过程中,经常可以遇到肾脏变小的病例。

由于已往资料对肾萎缩影像学“特征”缺少概括性论述,使年轻医生对肾萎缩与肾发育不良等肾脏体积变小性疾病的影像学特征及鉴别诊断认识不足,在临床上常易导致误诊。

现将对肾萎缩ct特征的研究做以简要汇报,以供探讨。

1 一般资料1.1 病例资料该患女 20岁,头晕,乏力,血压高10天,无手术史。

2011年11月29日于某医院进行肾脏ct平扫检查。

检查设备:siemens ct 64。

ct表现(图1):双侧肾上腺内外肢粗细均匀,形态规整,实质内未见异常密度影。

左肾体积小。

右肾实质内可见类圆形低密度影,界清,大小11x10mm,ct值2hu。

检查结论:1.左肾萎缩,请结合临床;2.右肾囊肿。

1.2 基础资料1.2.1 肾脏大体解剖肾脏大体呈蚕豆形,一般长径10~15cm,宽径5~8cm,厚3~4cm;横断面多呈卵圆形。

有资料以邻近腰椎椎体高度为衡量肾脏大小改变的参照标准,一般肾长径等于第2腰椎椎体高度3.7±0.37倍。

两肾长径相差1cm为可疑;大于1.5cm 即有诊断意义[1]。

教你读懂肾脏超声报告肾脏超声检查是诊断和治疗肾脏病的重要方法,是探测肾积水和肾脏大小的首选,对于肾盂积水、肾囊肿、多囊肾、肾肿瘤、肾结石的诊断及穿刺定位均有帮助。

那肾脏超声的报告单该怎么看呢?超声医生一般会对肾脏的数目、大小、回声、有无结石、囊肿以及肿瘤等占位性病变进行描述,下面我们来对每项指标进行解读。

数目正常情况下,人有两个肾脏,位于左右两侧,但是也有少数人是先天性孤立肾,即仅有一侧肾脏,但是肾脏功能是正常的。

因为只有一个肾脏,一般会稍微大一点。

另外,如果肾脏发生移位,在肾脏部位找不到它,那么可能是游走肾、异位肾或一侧是肾缺少。

大小纵向扫描肾脏呈蚕豆型,右肾较左肾偏下,正常人的肾脏长径在10~12厘米,宽径在5~6厘米,厚径在4~5厘米。

但肾脏大小与性别、身高相关,男性比女性大,身材矮小的患者肾脏较小,因此一般不将肾脏大小作为唯一标准,临床医学上认为宽径与厚径比照差当超过1厘米时才有参考价值。

通常情下,肾脏缩小多见于慢性肾炎,肾脏增大多见于急性肾炎、肾积水。

回声肾脏超声的主要指征为评估肾集合系统。

盂、肾盏等组织〔集合系统〕在B超上呈一椭圆形的回声区,位于肾中央,一般多在1厘米以内。

如果肾脏集合系统发生扩张,这在超声下很明显,因为低回声液体取代了会产生回声的肾窦脂肪。

通常,集合系统别离超过1厘米有临床意义,多数情况下提示存在肾积水,比拟常见的原因有肾和输尿管结石。

长期的集合系统别离,肾实质受压,肾功能会下降,所以一旦发现集合系统别离需要积极的寻找原因,尽快解除肾积水,必要时行穿刺或引流以排除脓肾。

如果发生肾小球硬化、肾小管萎缩、间质性纤维化、炎症,超声成像均表现为皮质回声增强。

肾结石那么在超声上表现为强回声,对于较小的结石会描述为结晶。

肾脏小结晶通过多喝水是可以排出去的;局部结石会下降到输尿管中,引起剧烈疼痛,需要手术取石。

肾囊肿在超声上表现为无回声。

肾脏囊肿属于良性肿瘤,可以是单发的,也可以是多发的,小于5厘米的囊肿定期复查即可。

多囊肾疾病多囊肾为肾实质中有很多的大小不等的囊肿,大者可很大,小者可肉眼仅能可见,使肾体积整个增大,表面呈凹凸不平的囊性突起,囊内为淡黄色浆液,有时因出血而呈深褐色或红褐色。

多囊肾有两种类型,常染色体隐性遗传型(婴儿型)多囊肾和常染色体显性遗传型(成年型)多囊肾。

症状多囊肾有哪些表现及如何诊断?临床表现本病幼时肾大小形态正常或略大,随年龄增长囊肿数目及大小渐渐不断地增多和增大,多数病例到40~50岁时肾体积增长到相当程度才消失症状。

主要表现为两侧肾肿大、肾区痛苦、血尿及高血压等。

1.肾肿大两侧肾病变进展不对称,大小有差异,至晚期两肾可占满整个腹腔,肾表面布有许多囊肿,使肾形不规章,凹凸不平,质地较硬。

2.肾区痛苦为其重要症状,常为腰背部压迫感或钝痛,也有剧痛,有时为腹痛。

痛苦可因体力活动、行走时间过长、久坐等而加剧,卧床后可减轻。

肾内出血、结石移动或感染也是突发剧痛的缘由。

3.血尿约半数病人呈镜下血尿,可有发作性肉眼血尿,此系囊肿壁血管裂开所致。

出血多时血凝块通过输尿管可引起绞痛。

血尿常伴有白细胞尿及蛋白尿,尿蛋白量少,一般不超过1.0g/d。

肾内感染时脓尿明显,血尿加重,腰痛伴发热。

4.高血压为ADPKD的常见表现,在血清肌酐未增高之前,约半数消失高血压,这与囊肿压迫四周组织,激活肾素-血管紧急素-醛固酮系统有关。

近10年来,Graham PC、Torre V和Chapman AB等都证明本病肾内正常组织、囊肿邻近间质及囊肿上皮细胞肾素颗粒增多,并有肾素分泌增加。

这些对囊肿增长和高血压的发生亲密相关。

换言之,消失高血压者囊肿增长较快,可直接影响预后。

5.肾功能不全本病迟早要发生肾功能不全,个别病例在青少年期即消失肾衰竭,一般40岁之前很少有肾功能减退,70岁时约半数仍保持肾功能,但高血压者进展到肾衰竭的过程大大缩短,也有个别患者80岁仍能保持肾脏功能。

6.多囊肝中年发觉的ADPKD病人,约半数有多囊肝,60岁以后约70%。

肾损伤超声表现诊断标准1.引言1.1 概述概述肾损伤是指一种病理状态,其中肾脏的结构或功能遭受了不同程度的损害。

随着近年来医学技术的不断发展,超声在肾损伤的诊断中起到了越来越重要的作用。

通过超声检查,医生可以观察和评估肾脏的形态、血流情况以及可能存在的损伤。

本文旨在探讨肾损伤超声表现的诊断标准,为临床医生提供指导,帮助其更准确地诊断和评估肾损伤的程度以及可能的治疗方案。

文章结构本文将首先介绍肾损伤超声的基本原理和技术特点,以便读者对其有一个基本的了解。

接着,我们将逐一介绍肾损伤超声表现的要点,包括肾脏形态的变化、肾脏血流的改变以及可能出现的肾脏组织损伤的特征。

最后,我们将对肾损伤超声表现的诊断标准进行总结,同时展望未来可能的研究方向。

目的本文的目的是通过系统分析和总结已有的研究成果和临床经验,提出一套科学、准确且实用的肾损伤超声表现诊断标准。

这将有助于临床医生在日常工作中更好地应用超声技术,提高对肾损伤的诊断准确性和治疗效果。

通过本文的阅读,读者将能够了解到肾损伤超声表现诊断标准的重要性以及其应用的临床意义。

同时,读者还能够熟悉肾损伤超声的基本原理和技术特点,以及肾损伤超声表现的要点和诊断标准。

希望本文能够为临床医生提供价值和参考,并为进一步的研究提供基础。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以编写为以下内容:本文主要包括以下几个部分:引言、正文和结论。

通过对肾损伤超声表现的诊断标准进行系统性的分析和总结,旨在提供医学领域从业者在肾损伤的超声诊断上的参考依据。

在引言部分,我们将对肾损伤超声表现的诊断标准进行整体概述,以便读者更好地了解背景和重要性。

同时,我们还将对本文的结构和内容进行简要介绍,以帮助读者更好地理解整篇文章的组织结构。

正文部分将重点介绍肾损伤超声表现的两个要点。

其中,肾损伤超声表现要点1将详细介绍具体的超声检查方法、影像特征以及可能出现的异常表现,以便医生们更好地进行肾损伤的诊断;肾损伤超声表现要点2则将围绕着超声诊断标准的实际应用展开,分析其应用场景、限制和可能的改进方向。

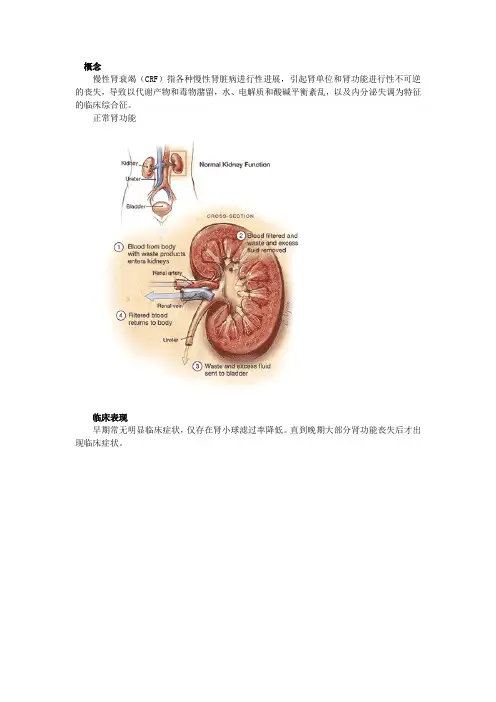

概念慢性肾衰竭(CRF)指各种慢性肾脏病进行性进展,引起肾单位和肾功能进行性不可逆的丧失,导致以代谢产物和毒物潴留,水、电解质和酸碱平衡紊乱,以及内分泌失调为特征的临床综合征。

正常肾功能临床表现早期常无明显临床症状,仅存在肾小球滤过率降低。

直到晚期大部分肾功能丧失后才出现临床症状。

(一)胃肠道食欲减退,晨起恶心、呕吐是尿毒症常见的早期表现。

晚期呼出气体中有尿味和金属味,可有消化道出血。

(二)心血管系统1.高血压和左心室肥大高血压是慢性肾衰竭患者最常见的并发症。

左心室肥厚或扩张型心肌病是慢性肾衰竭患者最危险的心血管并发症。

2.冠状动脉粥样硬化和周围血管病3.充血性心力衰竭慢性肾衰竭患者重要的死亡原因之一。

4.心包炎早期表现为随呼吸加重的心包周围疼痛,伴有心包摩擦音,随病情进展出现心包积液甚至心包填塞。

(三)血液系统1.贫血主要表现为正细胞、正色素性贫血。

2.出血倾向常表现为鼻衄,月经量增多,术后伤口出血,胃肠道出血,皮肤瘀斑等。

(四)呼吸系统可发生肺充血和水肿,X线以双侧肺门毛细血管周围充血形成的“蝶翼”样改变为特征,称为“尿毒症肺”。

可发生尿毒症性胸膜炎。

(五)神经肌肉改变可表现为尿毒症性脑病和周围神经病变。

(六)皮肤表现瘙痒是尿毒症常见的难治性并发症。

(七)骨骼系统慢性肾脏病引起的骨骼病变称为肾性骨病或肾性骨营养不良。

1.高转化性骨病表现为纤维囊性骨炎,伴有PTH水平增高。

2.低转化性骨病早期表现为骨软化症,逐渐发展为无力型骨病。

(八)内分泌和代谢紊乱晚期常合并甲状腺功能低下,女性患者闭经,不孕,男性患者阳痿,精子缺乏和精子发育不良。

(九)感染可表现为呼吸系统,泌尿系统及皮肤等部位各种感染。

(十)代谢性酸中毒多数尿毒症患者代谢性酸中毒不重,pH值很少低于7.35。

(十一)水、电解质平衡失调可出现水钠潴留,钾平衡紊乱,低钙血症,高磷血症等。

实验室和辅助检查(一)血常规和凝血功能检查正细胞正色素性贫血;血小板计数及凝血时间正常,出血时间延长、血小板第三因子活性下降、血小板聚集和粘附功能障碍,但PT、APTT一般正常。

1.急性肾功能衰竭:起病急,既往无肾脏病史,发病前有明显诱因,在补液扩容后尿量仍不增多,ccr较正常下降50%,B超显示双肾增大或正常大小。

血红蛋白不低。

肾前性:由各种原因引起的肾脏灌注不足,中心静脉压低,补液后可缓解。

肾后性:由导致尿路梗阻的因素,同位素可见梗阻图像,影像学见结石或肿瘤。

肾性:肾小球疾患包括IgA 肾病,急进性肾炎、急性肾小球肾炎、狼疮肾等,尿蛋白可超过2g/d,伴血尿、管型尿,可伴高血压。

急性间质性肾炎多有用药史,可有其他过敏反应,病史可协诊。

肾血管性如肾动脉、肾静脉血栓,可以急性肾衰为表现,可以造影明确。

支持点:肾功能明显异常。

不支持点:患者贫血较重,有高血压病史。

2.骨髓瘤性肾病:好发于中老年,男性多见,患者可有多发性骨髓瘤的特征性临床表现,如骨痛、血清单株球蛋白增高、蛋白电泳M带及尿本周蛋白阳性,骨髓象显示浆细胞异常增生(占有核细胞的15%以上),并伴有质的改变。

多发性骨髓瘤累及肾小球时可出现NS。

上述骨髓瘤特征性表现有利于鉴别诊断。

支持点:大量蛋白尿,发热,肾功能明显异常。

不支持点:无骨痛,全身皮肤无瘀点、瘀斑。

3.系统性红斑狼疮:好发于育龄期妇女,常有反复发热、关节痛、皮疹、光过敏、口腔溃疡等症状。

有多系统损害表现,肾损害最常见,常出现浮肿、血尿、蛋白尿,无菌性白细胞尿,可引起肾衰竭尿毒症而出现相关症状。

抗核抗体、抗ds-DNA抗体阳性、抗SM抗体阳性可资鉴别。

支持点:浮肿、血尿、蛋白尿,肾功能明显异常。

不支持点:无关节痛、皮疹、光过敏、口腔溃疡。

1.肾病综合征:患者大量蛋白尿(>3.5g/d),低蛋白血症(<30g/L),水肿,高脂血症为表现,原发性肾病综合征需排除继发性因素确定,必要时行肾穿刺病理活检可资鉴别。

支持点:浮肿、蛋白尿。

不支持点:无大量蛋白尿。

2.系统性红斑狼疮,狼疮性肾炎:好发于育龄期妇女,常有反复发热、关节痛、皮疹、光过敏、口腔溃疡等症状。

实性肾细胞癌中最常见的亚型包括透明细胞癌、乳头状细胞癌及嫌色细胞癌,本文总结了3种常见肾细胞癌亚型的影像学特征,并同主要的良恶性肿瘤及类肿瘤性病变进行鉴别诊断,包括肾脏集合管癌、淋巴瘤、转移瘤、嗜酸细胞腺瘤、血管平滑肌脂肪瘤以及肾梗死等,旨在使影像科和泌尿科医师更好地认识实性肾细胞癌的影像学特点,从而理解及掌握其鉴别诊断。

肾脏实性肿块中以肾细胞癌最为常见,其中最常见的亚型包括透明细胞癌、乳头状细胞癌和嫌色细胞癌。

影像学检查的目的是将肾细胞癌与其他良恶性病变区分开来,并提供肿瘤的分期诊断等信息,为临床医师提供更多的术前诊断及制定治疗方案的依据。

在肾脏病灶的术前定位、定性及分期诊断中,CT及MRI等检查手段是必不可少的。

CT对成熟脂肪及钙化、囊性成分等的检测比较敏感,因此对于肿瘤的定性及分期诊断有较高的价值。

CT上如果肾脏肿瘤中有肉眼可见的成熟脂肪成分,则是血管平滑肌脂肪瘤(angiomyolipoma,AML)的可靠征象。

但要注意在极少数情况下,肾细胞癌也可能含有脂肪,尤其当钙化和脂肪同时存在时,应考虑肾癌的可能。

MRI在肾脏肿瘤性病变诊断中具有很高的价值,尤其是结合扩散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI)、同反相位成像等序列,对于肾脏肿瘤性病变的诊断及鉴别诊断具有重要意义。

T1WI上的高信号通常见于含出血性或富蛋白成分以及含有成熟脂肪的肿瘤。

T2WI上的低信号见于含血性成分、钙化或富含纤维成分的肿瘤。

MRI 可通过同反相位序列中反相位的信号减低而识别细胞内的脂质或脂肪变性,约80%的肾透明细胞癌中有细胞内脂质或脂肪变性,因此反相位信号减低对透明细胞癌的诊断有很高的特异性。

同时MRI对囊性病变及出血性病变的诊断也优于CT,并对肿瘤周边富含纤维组织的假包膜显示率较高,还能更好地显示病变的强化。

2016版WHO肾脏肿瘤的病理分类中,肾细胞肿瘤中最常见的是肾细胞癌,其中肾透明细胞癌占比例最高,其次是肾乳头状细胞癌及嫌色细胞癌。

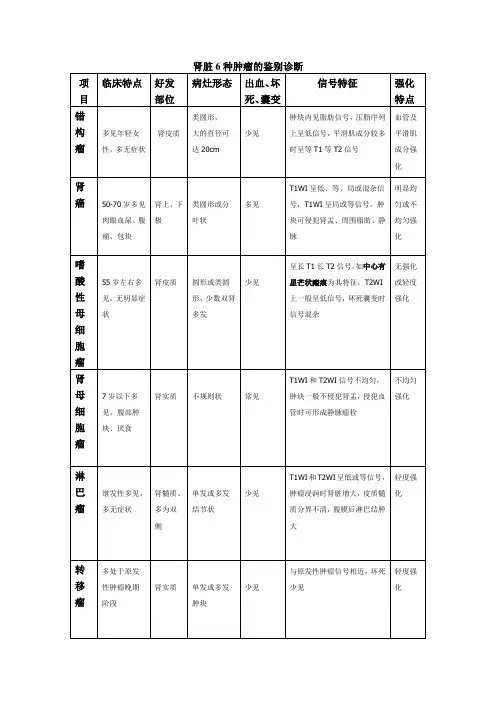

肾肿瘤如何鉴别诊断?不同种类肾肿瘤临床表现各异,诊断应依据其具体症状、体征进行鉴别。

此外,必要的医学检查在各类肾肿瘤的诊断和鉴别中有重要作用。

肾肿瘤分肾实质和肾盂肿瘤两类。

(1)肾实质:恶性:肾细胞癌,肾母细胞瘤,肉瘤。

良性:血管平滑肌脂肪瘤,血管瘤,纤维瘤,平滑肌瘤,脂肪瘤和腺瘤。

(2)肾盂:肾盂癌。

一、肾实质恶性肿瘤:肾细胞癌:发生在任何年龄,以60—70岁多见。

男性高于女性2倍。

多发生一侧,早期不出现症状,无痛性血尿是最早信号,生长在肾边缘或向外生长的血尿出现晚或不出现。

(一)病理类型:按细胞成分:1、透明细胞癌;2、颗粒细胞癌;3、未分化癌;依据癌细胞的排列构型:1、肾腺癌(腺管状结构为主);2、肾乳头状腺癌(乳头状构型为主)robson,tnm分期:1期:肿瘤局限于肾包膜内;2期:肿瘤侵犯脂肪囊,局限在筋膜内;3期:肿瘤侵犯肾静脉或局部淋巴结,有无下腔静脉.肾周围脂肪受累;4期:远隔脏器转移或侵犯邻近脏器;(二)肾癌声像图:肾内出现占位性病灶、园型、椭圆型,的良好的球体感,小肿瘤边清、大肿瘤边欠清呈分叶状。

内部回声多变:2~3cm直径小肿瘤呈高回声;2~4cm中等肿瘤呈低回声;巨大肿瘤内部出血,液化,坏死,钙化呈不规则回声。

肿瘤位于肾脏表面有局部隆起,向内推挤或侵犯肾盂。

要点:1、低回声光团内有多个结节,结节边缘低于结节中心区。

隐约呈环状,出现所谓的瘤中之瘤。

2、也有一部分肾细胞癌的周边有低回声晕圈,晕圈有窄有宽,窄者仅1mm,宽2~3mm。

肾细胞癌的不同类型的超声表现:1、透明细胞癌:肾肿瘤中多见占60%。

病理改变:体积较大,包膜清晰,胞浆充满透明脂肪,染色阳性。

(1)圆形、球形、椭圆形,有假包膜;(2)多有出血或坏死,囊性变;(3)肿瘤内部为囊和囊隔,囊腔呈无回声或漂浮低回声,伴有扩张实质性结节;(4)瘤体较大,恶性度较低;(5)多血流改变。

2、颗粒细胞癌:病理改变:直径约为透明细胞癌的一半,胞浆少,包膜可清或不清,内充满嗜酸颗粒。

肾内科鉴别诊断1、急性肾小球肾炎:本病多见于儿童,男性多于女性。

发病前1-3周有前驱感染史。

临床有血尿、蛋白尿、水肿和高血压,甚至少尿及一过性肾功能异常等表现。

实验室查血清C3下降,抗“O”滴度升高。

本病多于发病8周内逐渐自愈。

2、急进性肾小球肾炎:多有前驱感染史,起病急,进展急骤,临床有少尿、无尿及肾功能急剧恶化等表现。

免疫学检查抗GBM抗体阳性(Ⅰ型)、ANCA阳性(Ⅲ型)、血循环免疫复合物及冷球蛋白阳性(Ⅱ型)。

B超检查显示双肾增大。

病理类型为新月体肾小球肾炎。

3、慢性肾小球肾炎:以中青年为主,男性多见,起病缓、隐袭。

既往可有肾炎病史。

临床有蛋白尿、血尿、高血压、水肿等表现。

病情迁延,上述症状可反复发作。

实验室查尿常规提示蛋白尿、血尿、管型尿。

4、隐匿型肾小球肾炎:起病隐匿,临床无水肿、高血压及肾功能损害,仅表现蛋白尿(1-3.5g/d)和(或)肾小球血尿,但肾活检常显示病理改变不轻。

5、肾病综合征:临床常见大量蛋白尿>3.5g/d,血浆白蛋白低于30g/l,水肿,高脂血症6、过敏性紫癜肾炎:好发于青少年,起病急,有典型的皮肤紫癜,可伴有关节痛、腹痛及黑粪,多在皮疹出现后1-4周左右出现血尿和(或)蛋白尿。

7、系统性红斑狼疮肾炎:好发于青、中年女性,临床可有长期低、中度热为常见,不对称指腕膝等关节痛,蝶形红色皮疹,光过敏,大量蛋白尿、血尿、各种管型尿、氮质血症、水肿、高血压、三系减少。

实验室检查抗核抗体,抗双链抗体,抗SM抗体等。

8、糖尿病肾病:好发于中老年,临床有“多饮,多食、多尿,体重减轻”等症状,常见于病程10年以上的糖尿病患者。

早期可发现尿微量白蛋白排出增加,以后发展为大量蛋白尿、肾病综合征。

可有特征性眼底改变。

9、肾淀粉样变性:好发于中老年,原发性病因不清,主要累及心、肾、消化道(包括舌)、皮肤和神经;继发性常继发于慢性化脓性感染、结核、恶性肿瘤等。

肾受累时体积增大,常呈肾病综合征,常需肾活检确诊。

《医学影像诊断学》试题(含答案)第七章泌尿系统一、单项选择题(每题仅一个最佳答案)1、腹部平片正常人肾脊角为()A、5~10°B、10~15°C、15~25°D、25~30°E、30~45°2、男性泌尿系统组成,下列错误的是()A、双肾B、输尿管C、膀胱D、前列腺E、尿道3、肾窦的组成不包含下列哪项内容?()A、肾盂、肾盏B、肾盂、肾盏、肾血管C、肾血管及脂肪D、肾盂、肾盏、肾血管及脂肪E、肾周脂肪4、关于肾结核的描述,下列说法哪项错误?()A、90%左右由血行感染而来B、结核菌在肾髓质引起结节增生和破坏C、CT显示肾乳头处的多发低密度干酪灶D、可从肾的局部扩散形成多数空洞或积脓E、晚期钙化表明肾结核病变完全愈合5、尿路结石最常用的检查方法是()A、B超检查B、腹部平片检查C、腹部CT检查D、MRUE、逆行尿路造影检查6、以下哪种声像图最易诊断为肾积水()A、肾盂、肾盏集合系统充满无回声B、肾盂、肾盏集合系统回声增强C、肾失常扭曲D、肾实质多发无回声E、肾盂内局限性高张囊性无回声7、腹部正位片发现右上腹一圆形致密影,为了进一步定位诊断,最简单的首选方法是()A、B超检查B、侧位腹平片检查C、静脉尿路造影检查D、CT检查E、MRI检查8、前列腺增生症,尿道可能发生的形态改变是A、尿道内口移位B、后尿道拉长超过3cmC、后尿道曲度改变D、排尿期尿道腔变细或不规则E、以上均是9、关于CT诊断泌尿系结石,下列说法错误的是()A、平扫能确切显示阳性结石所在位置B、CT不能发现阴性结石C、CT可鉴别结石、肿瘤和血块D、肿瘤CT值约为30-60HuE、血块CT值达60-70Hu10、肾癌X线血管造影叙述,错误的是()A、大多数的肿瘤血管丰富B、有明显的动静脉瘘C、肾静脉内有充盈缺损D、可见静脉池E、肾动脉闭塞11、关于单纯性肾囊肿的MRI表现,下列说法错误的是()A、边缘光滑B、信号均匀C、T1WI呈低信号D、T2WI呈高信号E、增强后明显强化12、男,27岁,根据所示图像,最可能的诊断是()A、盆腔肾B、腰段肾C、胸内肾D、肾下垂E、游走肾13、鉴别肾癌与弧立性肾囊肿,哪种X线检查方法最好?()A、静脉肾盂造影B、腹膜后充气造影C、肾动脉造影D、断层摄影E、逆行肾盂造影14、患者,女,54岁,血尿1年余,右腰痛10天余,CT示右肾下极60mm×70mm肿块,突出肾外,中心有不规则低密度区,增强扫描早期病灶明显强化,中心低密度区无强化。